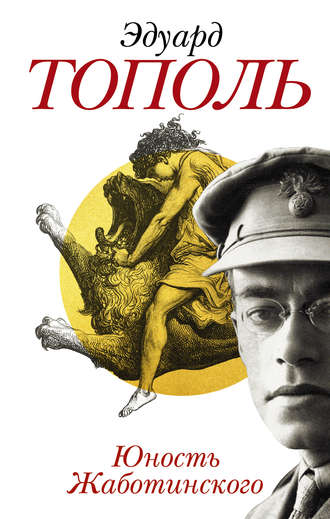

Эдуард Тополь

Юность Жаботинского

– Какой брат? – изумился Жаботинский. – Какой еще пассии?

– А вашей Маруси, «кошечки в муфте», брат – Сережа Мильгром.

9

Станция «Средний фонтан»

«Ванька Головатый» громко пыхтел паром, сыпал искрами из высокой трубы и клацал по рельсам железными обручами деревянных колес. «Ванькой Головатым» в Одессе называли небольшой паровозик-паровичок, который в конце XIX века победно сменил в одесских пригородах медлительные конки. Теперь, в последние теплые дни запоздалого бабьего лета, этот «Ванька» уверенно, с крейсерской скоростью двенадцать верст в час, тащил вдоль морского побережья аж четыре удобных, с открытыми настежь окнами вагончика с крупными буквами «О.К.Ж.Д» на боках. Буквы эти остались с тех пор, как дорога была «К» – конной, поскольку директор «Одесской конной железной дороги» бельгиец Камбье, заработав на этой дороге миллионы («Пленительная конка, / Камбье миллионы несла, / Ему одесская сторонка / Второю родиной была» — пели тогда в Одессе), никак не хотел раскошелиться на замену буквы «К» на «П». Впрочем, расход был действительно большой – не только на вагончиках нужно было менять эти буквы, но и на станционных деревянных будках, стоявших от Первой до Шестнадцатой станции Большого Фонтана…

В последнем вагончике – чтоб подальше от опасных искр из трубы – в числе нескольких других опытных пассажиров ехал наш герой. Сопровождал ли его в этой поездке полицейский филер, мы не знаем, поскольку жандармских донесений «о передвижениях мещанина Жаботинского (кличка Бритый)» из центра Одессы за город в «Дневниках полицейских управлений» не сохранилось. Но «особый надзор» с него снят не был: как читатель убедится чуть дальше, этот надзор еще и усилится, обернувшись заключением в тюремную крепость…

Однако ни о каком надзоре юный Жабо все еще не догадывался, а под предлогом «срочной необходимости» поговорить с Сергеем, братом Маруси, позволил себе отправиться к Мильгромам на дачу. Ведь Анна Михайловна сама пригласила его туда еще на вечере в «Литературке». И вообще, мало ли в чем мы клянемся себе по ночам! Днем, при ярком солнечном свете, ночные кошмары и искушения тают, как утренний туман над Ланжероном. Ну что страшного в том, что он еще раз увидит эту Марусю? А то он не видел красивых девиц! И разве не было у него в Риме двух красивых жгучих итальянок?..

Восьмая станция Фонтана… Девятая…

Последний, четвертый, вагончик безбожно раскачивало из стороны в сторону, мещане среднего сословия крепко держались за вертикальные стойки и поручни, и Владимир, глядя на проплывающие по сторонам хатки и домики с садиками и огородами, усилием воли заставил себя отвлечься от мыслей о сладостях своих римских увлечений, стал прикидывать, как в следующем фельетоне описать это путешествие на «Ваньке Головатом».

– Як тоби до хлебника Мильгрома, то отут и прыгай, – посоветовал ему кондуктор.

Жабо так и сделал: чуть оттолкнувшись от деревянных поручней, чтоб погасить инерцию движения, легко спрыгнул с подножки вагона в придорожную пыль и лушпайку. Через тридцать лет этой «лушпайке» он посвятит целый гимн, который нельзя тут не процитировать:

Символ плебейства, с презрением скажут хулители, но это не так просто. На Десятой станции я видел не раз, как самые утонченные модницы, директора банков, жандармские ротмистры и подписчики толстых журналов брали в левую руку «фунтик» из просаленной бумаги, двумя перстами правой черпали из него семечки подсолнуха, и изысканный разговор их превращался в мерную речь с частыми цезурами в виде пауз для сплевывания лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, паныча и дворника… Характернейшей чертою Десятой станции было то, что все там лузгали «семочки» (никогда и никто у нас этого слова иначе не произносил), и любили это занятие, и под аккомпанемент его заключали договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о взаимности…

Но опустим эти лушпайско-плебейские подробности. Анна Михайловна обрадовалась приезду знаменитого Альталены и сама повела его по даче – двухэтажной вилле с пристройками, с обширным двором в зарослях акации и сирени, с гамаками, площадкой для крокета и спуском к морю. По случаю последнего теплого октябрьского воскресенья на даче оказалось полно гостей – студенты, экстерны[5] с галстуками в крахмальных воротничках, молодые журналисты, одинаковые мать и дочь Нюра с Нютой, двое белоподкладочников[6], дальний племянник Анны Михайловны двадцативосьмилетний фармацевт из Овидиополя по имени Самойло Козодой, все тот же усатый, в морском кителе, офицер Алексей Руницкий и даже Лазарь Кармен.

Огненно-рыжая Маруся была, конечно, в центре гостей. Без всяких попыток «занимать», – вдруг подумал Владимир, – одним внутренним магнетизмом она держит их вокруг себя, как солнце держит планеты всей своей Солнечной системы. И похоже, от ее присутствия им всем тут уютно и весело, все как-то легко смеются и чувствуют себя как дома.

Но стоп! Он не должен снова поддаться чарам этой красотки! Он не станет еще одним Плутоном или Ураном в ее системе! Ведь вся ее «сдобная» красота, и дерзкое остроумие, и сексуально-низкий голос – все служит одной цели: постоянно купаться в мужском обожании и каждого встречного вербовать в ряды своих обожателей…

Впрочем, есть тут и экстерн поодаль от Марусиной компании. Одетый в темную «горьковскую» косоворотку марксиста-анархиста, он и Марусина младшая сестра Лика – холодная, вызывающе дурно одетая и непричесанная – сидят поодаль и волками смотрят на всех присутствующих…

А в тенистой беседке, поодаль от молодежи, хозяин дома Игнац Альбертович играет в карты с пожилыми хлеботорговцами.

– Хлебники, – издали сказала про них Анна Михайловна. – Меж собой братья. Но одного зовут Абрам Моисеевич, а второго Борис Маврикиевич.

– Как же так? Братья? – удивился Владимир.

– Родные братья, – улыбнулась Анна Михайловна. – Просто придумали себе разные отчества, потому что и в характерах разные…

Но и в молодежной компании, и у пожилых картежников разговоры были о том же – за крестьянские бунты не только на Украине, но уже и в Поволжье. В прессе про то не было, конечно, ни слова, но всезнающий Кармен уверенно перечислял губернии, где «красный петух» уже гулял по барским усадьбам: Киевская, Орловская, Черниговская, Курская, Саратовская, Пензенская и Рязанская…

А морской офицер грамотно объяснял:

– Простой народ голодает с прошлогоднего неурожая. Если не дать крестьянам землю – сами возьмут…

Этот Руницкий, явно влюбленный в Марусю, был тут единственный русский, и Жаботинский подумал, что надо и про это написать в «Тоске по патриотизму»: как ни пытаемся мы ассимилироваться в России да обруситься, а ничего из этого никогда не выйдет, и всегда это будет врозь – русские дома для русских, а еврейские для евреев… Кстати, о том же говорила Анна Михайловна, продолжая экскурсию Жаботинского по даче:

– У нас гостеприимство не русское, активно-радушное, «милости просим». А скорее из обряда еврейской Пасхи: «всякий, кому угодно, да придет и ест». Игнац Альбертович, мой супруг, выражает это на языке своего житомирского детства: «А гаст? Мит-н коп ин ванд!..»

– «Гость? Хоть головой об стенку!» – перевел Владимир. – Делай, что хочешь?

Анна Михайловна засмеялась:

– Верно! Вы знаете идиш? А иврит?

– Беру уроки…

– Стало быть, вы таки сионист?

– А разве грешно быть сионистом?

Тут веселая Маруся и тридцатилетний Руницкий с большой компанией гостей поднялись на крытую веранду, где стояло пианино. Было видно, как Маруся попросила Руницкого поиграть, тот сел за пианино и, окруженный молодежью, стал неплохо наигрывать романс «Утро туманное, утро седое…».

Кивнув на эту компанию, Анна Михайловна сказала:

– Маруся называет их «пассажиры». До какой степени интимности они путешествуют, не знаю. А Сережа, мой сын, делает на них эпиграммы. Вот про этого, например, – и показала на одного экстерна: – «Вошел, как бог, надушен бергамотом, а в комнате запахло идиотом».

Владимир рассмеялся:

– Талантливо. А где ваш Сережа? Мне нужно с ним побеседовать…

Неожиданно Маруся выскочила с веранды и, стуча каблучками, подбежала к матери:

– Маман, ухожу в парк на танцы, – и тут же Жаботинскому: – А мы читали ваш перевод «Ворона» из Эдгара По! – и продекламировала: – «Что за муки! Не могла мне глубь науки / Дать забвенье о разлуке с девой сердца моего…» Замечательно! А мне вы напишете стихи?

Владимир усмехнулся:

– «Каркнул Ворон: “Nevermore”».

Анна Михайловна расхохоталась, а Маруся обиделась:

– Вот вы какой! – И, дразня его, сказала матери: – Ладно, побегу переоденусь, невежливо идти в парк с кавалером, но в блузке, которая застегивается сзади.

Владимир шокированно замкнул лицо, а Анна Михайловна нахмурилась:

– Односторонний у тебя стиль, Маруся.

Но Маруся не отступила:

– Успокойтесь, маман. Я знаю границу.

– И докуда она? – спросила мать.

– До диафрагмы! – отрезала Маруся. – Аддио!

И – круто развернувшись, убежала, вновь цокая каблучками.

Вопреки своему зароку не поддаваться отраве влюбленности, Владимир неотрывно смотрел ей вслед – эти загорелые ноги… талия… высокий бюст… взлетающая при беге копна рыжих волос словно искрит под солнцем… И бежит она, как тургеневская барышня к возлюбленному – стремглав бежит к этому Руницкому, который уже ждет ее у калитки…

От этой картины у него даже дыхание пресеклось…

Видя интерес Владимира к дочке, Анна Михайловна на ходу сменила тему:

– Владимир, а откуда у вас этот псевдоним «Альталена»?

Отведя взгляд от Маруси, он с трудом пришел в себя:

– Простите… Что вы сказали?

– «Альталена», ваш газетный псевдоним. Откуда он?

– А… – сообразил Владимир. – Недоучившись в гимназии, я в семнадцать лет уехал в Берн, в университет, а оттуда в Рим – учился на юриста. И дабы было на что жить, писал оттуда в «Одесский листок» и «Северный курьер»…

– Это мы читали, – заметила Анна Михайловна.

– Подписывал «Альталена», по-итальянски «качели», – продолжал он. – Хотя сначала я перевел это как «рычаг»…

– Выходит, сионизма вы там набрались, в Европе?

Владимир рассмеялся:

– Очень вы осторожно выспрашиваете.

– Боюсь, как бы вы не увезли мою дочь в Палестину, – честно призналась Анна Михайловна.

– О, не бойтесь, – ответил он, снова глянув на уже закрывшуюся калитку. – Вы же видите – ей не до иврита…

Но Анна Михайловна была не из тех, кто отступает без боя.

– А вы читали статью Бикермана в «Русском богатстве»?

– О сионизме? – усмехнулся Владимир.

– О том, что с научной точки зрения весь сионизм – это пустые мечтания и утопия, – тут, подойдя к спуску к морю, Анна Михайловна разглядела, как внизу, на берегу, Сережа сталкивал лодку в воду. И закричала:

– Сережа! Сергей! К тебе еще гребец! – И повернулась к Владимиру: – Поспешите. А то уплывет. У него вечно какие-то дела в порту…

10

В море

Семнадцатилетний Сережа оказался одним из тех двух молодых людей, которые прошлой зимой спьяну управляли движением извозчиков на перекрестке Ришельевской и Дерибасовской, а точнее, – тем, кто, в ловко сшитом полушубке и с высокой папахой на голове, грозным басом гремел на обе улицы: «Езжай, босява, чего стали!»…

– Компанейский человек ваша мама, – сказал ему Владимир, когда они уже достаточно далеко отгребли от берега.

– Жить можно, – подтвердил Сергей, – tout à fait potable, вполне терпимо.

Он прекрасно греб и знал все слова на языке лодочников. «Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер, а именно северный – “трамонтан”». «Затабаньте правым, не то налетим на тот парусный дубок… Смотрите, подохла морская свинья», – при этом указывая пальцем на тушу дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от маяка.

Жабо, как журналист от бога, умел так слушать собеседника, что любой встречный открывался ему с первых минут знакомства. И в промежутках между мореходными замечаниями Сережа дал ему много отрывочных сведений о своей семье. Отец, говорил он, каждое утро «жарит по конке в контору». По вечерам дома «толчок» (то есть толкучий рынок): это к старшей сестре приходят «ее пассажиры», все больше студенты. Есть еще братья Марко и Торик, Марко человек ничего себе, но «тюньтя», вроде ротозея. «В этом году он ницшеанец». Сережа про него сочинил такие стихи:

Штаны с дырой, зато в идеях модник,

Ученый муж и трижды второгодник.

– Это у нас дома, – прибавил он, – моя специальность. Маруся требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.

Сестра Лика «догрызла последние ногти и теперь скучает и злится на всю Одессу».

Про ее гостя в косоворотке Сережин отзыв гласил: «Бог знает, как одет, нечисто выбрит – того и глядь, он что-нибудь да стибрит»…

А моложе всех Торик, но он «опора престола»: обо всем «судит так правильно, что скиснуть можно».

К маяку Жабо и Сережа попали так: Сережа вспомнил, что теперь у Андросовского мола полно шаланд из Херсона – везут последние монастырские кавуны- арбузы.

– Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.

И они «подались» в порт, обогнув маяк.

К пристани пришлось пробираться среди дубков, словно в базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и Сережа знал, что есть дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять названий. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных арбузами, раза три его окликнули ласково:

– Ого, Сирожка, ты куды? Как живется?

На что он неизменно отвечал:

– Скандибобером! – то есть, судя по тону, отлично живется.

У пристани он, строго отказав Владимиру в разрешении внести свой пай на расходы, сбегал куда-то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке, окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, они совершили уникально вкусную трапезу. Но еще слаще еды было любоваться Владимиру на то, как ел Сережа. Бублик с кунжутом Сережа не сломал, а разрезал по экватору на два кольца, соскреб с наружной глянцевитой поверхности кунжутные семечки, затем смазал внутренние поверхности бублика салом и посыпал их теми же семечками, опять сложил обе половинки и только тогда впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив Владимиру: «шкура так легче слазит». Но высшей вершиной обряда был арбуз. Владимир стал было нарезать его ломтями, Сережа торопливо сказал: «для меня не надо». Он взял целую четвертушку арбуза, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, и – всем лицом зарылся в купольно-арбузной четвертушке, теперь пред Владимиром сидела фигура с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть взяла Жабо: утонуть, как Сережа, в арбузе – все равно, что заплыть перед вечером далеко в морское затишье, лечь на спину и забыть обо всем. Подавшись зависти, Владимир схватил вторую четвертушку и тоже распрощался с землей.

Тут вдоль дебаркадера вдруг побежали мальчишки-разносчики газет, крича на ходу:

– Покупайте «Одесские новости»! Годовщина восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича! Дерзкая кража в порту и новый фельетон Альталены за сионизм! Покупайте «Одесские новости»! Альталена за сионизм!..

Портовая публика бойко покупала газеты, и Владимир вспомнил, зачем он поплыл с Сережей:

– Друг мой, есть разговор.

– Дуйте! – разрешил Сережа.

– Слушайте и не перебивайте. В городе завелась компания картежных шулеров, работают в трактирах у Фруктового пассажа и в кафе рядом с Бульварной лестницей, чистят заезжих купцов и туристов. Вы знаете про это?

Сережа сделал наивные глаза:

– А в чем дело? Почему нельзя обыграть богатого типа?

Но Владимир продолжал жестким тоном:

– Вы метафизику бросьте. Я вас спрашиваю: работаете вы с этой компанией или нет?

– Надо правду сказать?

– Всю!

– Так вот: я, пока что, больше присматриваюсь. Раза три уже дулся в банчок в одном доме, но мне так везло, просто тьфу через плечо!

– К чему присматриваетесь?

– До хлопцев присматриваюсь и до техники. Хлопцы обворожительные, Маруся бы каждого мигом забрала в «пассажиры», только я их до Маруси не подпущу. Зато техника у них – палеолитическая. Я куды ловчее. Смотрите!

Наклонившись, он сунул руку Владимиру за пазуху и оттуда, двумя пальчиками, за кончик, извлек червонную даму.

– Сережа, – сказал Владимир, сдерживая бешенство, – дайте мне сейчас же честное слово, что бросите и эту компанию, и все это дело. Вы уже попали к репортерам на зубок, еще хоть раз заметят вас с картежниками – и все, ваше имя в газете! Чего вы хотите? Осрамить отца и мать на всю Одессу?

Сергей посмотрел на него пристально.

– Эк вы волнуетесь, – сказал он с искренним удивлением, ясно было, что он взаправду не видит, из-за чего тут горячиться. – Ладно, отошьюсь, жаль огорчать хорошего мужчину, хоть это вы и действуете против свободы личности, а потому реакционно. Отшился, баста. И насчет предков вы правы: нехай отдохнут от семейных удовольствий.

Какие «семейные удовольствия» Сережа имел в виду, Жаботинский тогда не понял, но поверил ему. Да и после коллега Трецек подтвердил, что Сережа «отшился».

11

Газета «Одесские новости»

«О СИОНИЗМЕ»

Статья г-на И. Бикермана в «Русском богатстве» (1902, № 7) произвела большое впечатление.

– О! – слышатся мнения. – Это опыт настоящей научной оценки сионизма.

– О! – говорят другие. – В этой статье научно доказано, что сионизм – утопия.

Посмотрим, однако, ближе на эту «научность».

В конце концов, довод против сионизма у нее один:

– Всемирная история, – пишет г-н Бикерман, – не знает случая, когда бы какая-либо группа людей – род, племя, народ, орда – вздумала в одно прекрасное утро создать государство, а вздумав, создала бы его. И в древние, и в новые времена государства являлись результатом деятельности человеческих масс, но никогда не служили целью этой деятельности.

То есть:

– Чего до сих пор не бывало, того и впредь быть не может.

То есть:

– Все законы исторического движения нам уже известны, и ничему такому, чего бы мы еще не видели и не предвидели, произойти не полагается.

Я не думаю, чтобы это было научно.

Ни один серьезный теоретик истории не позволит себе категорически заявить, что того, чего до сих пор не бывало, и впредь не будет.

Только самодовольное полузнание, не обязанное дорожить ни достоинством, ни престижем науки, способно изрекать от ее имени такие пророчества…

И – после всего этого – я не вижу в сионизме ничего особенно нового, небывалого, беспримерного.

Примеры массовой эмиграции повторялись и в древнейшие, и в ближайшие времена. Сионизм и предлагает массовую эмиграцию.

Г-н Бикерман упрекает сионистов еще в том, что они пытаются увлечь свой народ по пути наибольшего сопротивления. А это бесплодно, ибо непреодолимый закон природы велит всякой энергии направляться по пути наименьшего сопротивления.

Но тогда почему первые христиане в Риме, или те же евреи на Пиренейском полуострове, или гугеноты во Франции предпочли гонения и эмиграцию вместо того, чтобы тихо и спокойно ассимилироваться, то есть принять веру сильнейшего?

Это – задача для ученых, а не для г-на Бикермана.

Другое дело – чисто практические возражения против сионизма.

Они делаются без претенциозного тона, они вытекают из трезвых соображений здравомыслящих людей:

– Уступит ли Турция Палестину евреям?

– Позволят ли державы?

– Прокормит ли Палестина?

– Способны ли евреи к земледелию?

Это вопросы важные и сложные, и категорически о них ничего нельзя сказать, потому что о будущем никогда ничего уверенно утверждать нельзя. Но, во всяком случае, практических и веских доводов «за» нисколько не меньше, чем «против». < … >

Сделают ли евреи Палестину «страной меда и млека», нет ли, – но, во всяком случае, они сделают ее более оживленной, более культурной и, значит, более доходной областью, чем теперь. < … >

Для держав нет никакой причины «не допускать». Та часть евреев, которой они могут дорожить и которая оживляет их экономику, – та, вероятно, не поедет в Палестину, потому что ей сносно и в Европе. < …>

Способны ли евреи к земледелию, способна ли почва Палестины производить злаки в достаточном количестве – ответить можно было бы только с цифрами в руках.

Я могу только напомнить, что в Финляндии есть совершенно голые утесы, куда люди нанесли чернозема и живут плодами этого чернозема.

Приспособиться же, не сразу, конечно, а через два-три поколения, можно ко всему, не только к земледелию.

Особенно евреям, которые давно доказали свое умение приспособляться ко всяким, даже самым невероятным условиям существования.

– Сионизм реакционен, он отвлекает евреев от общечеловеческой культурной работы, от заботы об интересах всего человечества.

Странная претензия. Можно быть другом всего человечества, но работать для блага одной народности, потому что благо одной народности есть часть блага человечества. Разве сионизм мечтает оторвать евреев от духовной близости с Европой? Сионизм хочет дать евреям место, где бы они могли поддерживать эту близость, развивать ее, наслаждаться ею, – только не подвергаясь унижениям, не терпя гонений, не рискуя лишиться своей национальной сущности.

Можно спорить против сионизма – находить его неосуществимым или нежелательным.

Но говорить о его реакционности, видеть в его деятелях изменников идеалам общечеловеческого блага – это значит не спорить, а позорить, грубо и легкомысленно позорить мечту, рожденную из страданий еврейского народа, это значит отозваться ругательством на слезную молитву измученного Агасфера и очернить изветом и клеветою его многостолетний заповедный идеал.

Ругайтесь! Идеалы стоят выше изветов и не боятся клеветы.

Альталена