Любовь Воронкова

Личное счастье

ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ

Успех пришел не сразу. Антон начал с того, что робко остановил женщину с желтой хозяйственной сумкой, спешившую в магазин.

– Две копейки? – сурово переспросила она, остановившись на ступеньке магазина. – Это на что же тебе?

– На кино, – растерявшись, ответил Антон.

– Ишь ты, какой быстрый! – Черные глаза этой женщины так и жгли Антона. – А два шлепка не хочешь? Давай-ка веди меня к своей матери, я у нее спрошу, почему она тебе разрешает побираться? Ну-ка, веди, веди!

– У меня нету мамы! – испуганно крикнул Антон. И, видя, что женщина хочет взять его за рукав, бросился бежать.

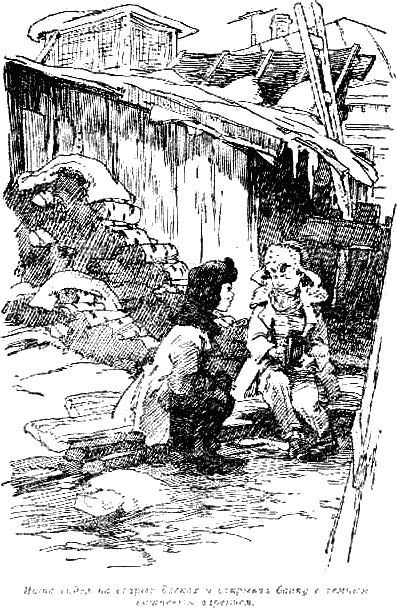

После этого они с Яшкой Клеткиным сидели на старых досках за сараем, среди грязных предвесенних сугробов, и Яшка поучал его:

– А ты никогда к таким не подходи. Если с авоськой – то подальше. Эти и на рынке из-за каждой копейки торгуются. Вот как моя мать – полдня простоит, если что на копейку дешевле. А ты хочешь, чтобы она тебе две копейки дала! Эх, нет у тебя смекалки, чего нет, того нет!

Яшка почесал свою косматую, заросшую голову, сдвинув ушанку на ухо. Антон заметил, что руки у Яшки черные и что вообще неизвестно, когда он был в бане.

– А тебе не влетает от матери… что не умываешься? – осторожно спросил Антон.

– А ей-то какое дело? – удивился Яшка и растопырил короткие пальцы. – Грязные, да? Ну и что же? Мои руки! Не ее.

Антон легонько вздохнул: попробовал бы он так ответить Зине. Другой раз до смерти не хочется мыться, прямо тоска берет. Но Зина все равно заставит, а то еще и сама начнет щеткой тереть.

– А это потому, что ты волю над собой даешь, – объяснил ему Яшка. – Вот они и делают с тобой, что хотят. Со мной небось никто ничего не сделает!

Смелый человек этот Яшка Клеткин, отважный. Не то, что Антон, который каждого Зининого слова слушается.

– А ты подходи всегда к дядькам, – учил дальше Яшка Клеткин, – если с работы идут, с завода – к ним не подходи. Эти строгие. А ты к тем, которые с портфелями. Они спешат всегда, а в карманах у них постоянно мелочь. Даст и не посчитает, лишь бы ты отстал от него. А ты тут же и отстанешь, целоваться не обязательно. Вот и все – сеанс окончен.

Яшка вытащил из кармана пачку папирос, с треском раскрыл ее, взял папиросу, закурил. Он сидел нога на ногу, плевался длинными плевками и пускал дым из широких ноздрей. Антон чувствовал себя ничтожеством.

– Хочешь? – Яшка протянул Антону папиросу.

Антон затянулся и тут же закашлялся до слез.

– Мал еще, – небрежно сказал Яшка. – Уа, уа!

Это «уа-уа» было нестерпимо. Подожди, Антон докажет, что никакой он не «уа».

Дня через два он пришел к Яшке, звеня монетами в кармане. Это уже не был звон, созданный мечтами. Это звенели настоящие монеты. Забравшись за сарай, Антон и Клеткин пересчитали их. Клеткин забрал себе половину за науку. Антону было не жалко, пусть берет. Тут осталось и ему на дневной сеанс.

В этот день Антон украдкой сбежал из школы и посмотрел «Подвиг разведчика». Вот это была картина!

Антон не сводил глаз с экрана, сердце у него замирало. Иногда Яшка напоминал ему, чтобы закрыл рот, но Антон только отмахивался.

За обедом он проговорился:

– Знаешь, Зин, а как шпион-то за ним ходил… Я чуть не умер!

– Какой шпион? – удивилась Зина.

– А ты разве не смотрела «Подвиг разведчика»?

– Я смотрела. Только тебя с нами тогда не было. Ты что, сегодня в кино ходил?

– Да.

– А кто тебе билет купил?

– Ну, мы всем классом ходили… Мы же… Анна Павловна покупала.

– Только на скатерть не плескай, – сказала Зина. – Что ты так ложкой болтаешь? Смотри, суп-то через край летит!

Зина забеспокоилась, что Антон прольет суп, и не увидела, как он смутился, как мучительно покраснел.

Скверно было в этот час на душе у Антона. Обманул Зину, свою любимую старшую сестру!

После обеда он помогал ей мыть посуду. Сам вызвался сходить за хлебом. Играл с Изюмкой, пока Зина готовила уроки. И все заговаривал с ней, ласкался… А Зина думала, что, может быть, Антон сегодня почему-нибудь вспомнил маму, затосковал, и старалась сама быть с ним поласковей.

«Никогда я больше не пойду к этому Яшке Клеткину, – покаянно думал Антон, лежа в постели, – не пойду, и все! «Это он так думал сегодня. А назавтра снова стоял у Клетки на во дворе.

– Ты уже настрелял что-нибудь? – спросил Клеткин.

– Нет еще, – ответил Антон, – и потом… я больше не буду. Вдруг наши узнают…

Клеткин презрительно сплюнул:

– Уа-уа. Сеанс окончен. А я хотел тебе одно дело сказать. Ну раз так – катись колбаской по Малой Спасской.

– А что? Какое дело? – заинтересовался Антон.

– Дело простое, как стеклышко. Ты варенье любишь?

– Какое?

– Ну вишневое, например.

Антон улыбнулся, не понимая, к чему речь.

– Конечно, люблю.

– А поел бы сейчас вареньица?

– Конечно, поел бы. А где оно у тебя?

– Оно у меня пока что стоит вон в той квартире, за окном. Видишь?

Клеткин показывал на чье-то окно в первом этаже старого деревянного флигеля. Там за стеклом на подоконнике стояла литровая банка варенья, перевязанная голубой тесемкой. Антон широкими, недоумевающими глазами посмотрел на Яшку.

– У тебя?.. Да разве это у тебя? Это же у чужих!

– Пока что у чужих. А вот, если ты войдешь в квартиру и скажешь: «Можно мне ну… Анну Ивановну?» А тебе скажут: «Таких тут нету». Ты опять: «А мне сказали, что она сюда переехала». Ну и еще что-нибудь. Там старая такая тетка живет, заговори ей зубы, а потом скажи: «Ну, значит, я ошибся»… Вот и все. И уходи. Целоваться не обязательно. Понял?

Антон кивнул головой.

– Понял.

– Сумеешь?

– Сумею. А для чего?

– Эх, нет у тебя смекалки. Никакой! Это игра такая. Ну ступай. А потом приходи за сарай.

Антон все так и сделал, как велел ему Клеткин. Поговорил с доброй старой женщиной, которая открыла ему дверь. А потом отправился за сарай, радуясь, что так хорошо сумел разыграть ее. Яшка сидел на старых досках и открывал банку с темным вишневым вареньем. Голубая тесемка валялась на почерневшем, подтаявшем сугробе.

– Ой! – удивился Антон. – Откуда? Как?

– А так, – спокойно ответил Клеткин, – садись и ешь. Разговаривать после будешь.

Они ели варенье прямо из банки через край. Темные, налитые сладостью вишни таяли на языке. Антону сначала казалось, что, если бы у них было хоть пять таких банок, он все варенье смог бы съесть один. Он старался повыше запрокинуть банку, чтобы как можно больше попало в рот этой тягучей, густой вишневой сладости. Варенье текло по подбородку, попадало за воротник, длинные медленные капли падали на рубашку, на распахнутое пальто. В банке оставалось чуть поменьше половины, когда Яшка вдруг оттолкнул варенье:

– Ешь сам. Не хочу больше.

Но и Антон, к своему удивлению, больше не хотел, чересчур сладко, приторно до отвращения. Ни одной этой набухшей сладостью ягоды он больше не мог взять в рот.

– Ешь, чего ты, – сказал Яшка. – Сам же хотел варенья!

– Отнеси лучше домой, – попросил Антон.

То, что полчаса назад казалось ему необыкновенной, похожей на чудо удачей, сейчас было невыносимо тягостным и противным.

– Ешь, ешь, – настаивал Клеткин. – Куда это мне домой нести? Думаешь, мать за ворованное похвалит?

«Ворованное»!

Антон вдруг прозрел. Пока он разговаривал со старой женщиной, Яшка вытащил банку в форточку. У Антона что-то задрожало внутри. Он встал и начал мыть жестким, остеклившимся снегом липкие руки, оттирать пальто. Брошенная тесемка от банки пронзительно голубела на сугробе.

– Ты что это? – насторожился Клеткин и по-недоброму прищурил и без того узкие глаза. – Может, пойдешь расскажешь? Предателем хочешь быть?

«Предателем»? Антон всегда знал, что предатели – это самый подлый народ на земле, что предателей все презирают, что лучше умереть, чем стать предателем.

– Никакой я не предатель, – сказал Антон расстроенно, – только я не хочу… ворованное.

– А, когда наелся, теперь «не хочу»? Ну и не надо. Но смотри, – добавил Яшка с угрозой: – если кому доведешь – то ведь и я доведу. Воровали вместе и ели вместе. Мне-то мой отец ничего не скажет, а вот твой-то отец с тобой поговорит!

У Антона по спине пробежал озноб.

– А я и не скажу… Чего ты еще! Буду я говорить, что ли? Я и не собираюсь даже…

– Пока ты не соберешься, до тех пор и я не соберусь, – сказал Яшка, снова принимаясь за варенье, – а если ты соберешься – пощады не жди. Все. Сеанс окончен, целоваться не обязательно.

Антон ушел от него с внутренней дрожью. Несчастный, презирающий себя, он пришел домой и сразу стал укладываться спать.

– Ты что это? – удивилась Зина. – Еще и восьми нет!

Антон молча снимал рубашку. Зина, приглядевшись к нему, испугалась.

– Да ты болен, Антон! Сейчас я тебе чаю с малиновым вареньем дам.

– Не хочу я варенья, не хочу! – вдруг зарыдал Антон и зарылся головой в подушку.

– Ну так и есть, заболел! – Зина принялась укрывать Антона сверх одеяла теплой шалью. – Ой, скорей бы папа приходил! Надо доктора…

– Да не заболел я, не заболел! – с рыданиями повторял Антон. – Не надо мне доктора, не заболел я!

У отца сразу осунулось лицо, когда он увидел Антона в постели. Смерили температуру, оказался легкий жар. Отец заставил Антона проглотить таблетку и все подходил к нему, все прикладывал руку к его вспотевшему лбу, заглядывая ему в глаза темными встревоженными глазами:

– Ты что ж это, брат? Смотри у меня. Никто тебе разрешения не давал болеть-то!

У Антона от этих ласк и забот еще безысходней томилась душа. Он снова и снова начинал плакать: из-за того, что отец и Зина его так любят, а он их обманывает; из-за того, что он теперь вор и если отец узнает, то выгонит его из дома. А если и не узнает, то все равно Антону – вору и обманщику – невозможно будет жить на свете.

Изюмка, увидев, что Антон плачет, тоже заревела. И у Зины, глядя на них, навернулись слезы на глаза.

– Ну полно, что вы, я ведь тут, с вами… – Отец начал и не договорил, сел рядом с Антоном у его постели. Он чувствовал, что если скажет еще что-нибудь, то и у самого сорвется голос и тогда он совсем расстроит своих детей, которые так рано остались у него без матери.

Антон взглянул на него, на его усталое, встревоженное, с подчеркнувшимися скулами лицо… Может, взять сейчас, да и рассказать обо всем отцу? Вот тогда и болезнь сразу пройдет и все станет ясно, как жить дальше. Вот сейчас возьмет да и расскажет. Антон приподнялся было… Но решимость тут же оставила его. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Нет, он не может сказать отцу такие страшные слова, что его Антон – вор и обманщик. Ему было тошно, вишневое варенье душило его тягучим отвращением. А из глаз все не уходила, куда бы он ни глядел, тесемка от банки, пронзительно голубеющая на темном дырчатом снегу.

Антон глубоко вздохнул и закрыл глаза. Нет, он ничего не скажет отцу. Но уж теперь-то он больше никогда не пойдет к Клеткину. Никогда!

НАРУШЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Зина почти не знала Клетки на. В школе он у них был всего один год, да и то перед экзаменами скрылся. Зина слышала, что пионеры из четвертого класса ходили к нему домой, но он от них спрятался. Ребята пошли еще раз – их встретил пьяный Яшкин отец и выгнал из квартиры. И что же Антону нравится там, что интересного он там находит?

Клеткин был просто противен Зине. И потому, что он ходил вечно немытым, с оторванными пуговицами. И потому, что он нахально смеялся над пионерами и над всеми их делами, считая все их заботы детскими забавами, «уа-уа». И больше всего потому, что он уводил у нее Антона, что он делал их кроткого, простодушного Антона похожим на себя, со своими плевками, со своим презрением ко всем хорошим ребячьим делам.

Теперь, когда Изюмка уехала и занятия в школе окончились, Зина решила как следует заботиться о младшем брате.

– Больше не отпущу от себя Антошку!

И утром, прибрав комнату, она весело сказала:

– Антон, знаешь что – не поехать ли нам с тобой на Выставку?

Антон едва поверил своим ушам:

– На Выставку? И меня возьмешь?

– Конечно.

Он глядел на Зину прежними открытыми, широкими глазами, в которых так и лучилась огромная ребячья радость.

– А кто еще поедет?

– Я и ты.

Антон со счастливым визгом запрыгал на одной ножке. Зина почувствовала угрызения совести – как же мало занимается она Антошкой, как мало думает о его радостях! Правда, некогда ей – то уроки, то хозяйство, то пионерские поручения… Но нет, нет, это не оправдание. У них нет матери, а она – старшая сестра!

Зина с нежностью посмотрела на Антона. Дурачок! В третий класс перешел, скоро в пионеры будут принимать, а он еще вон какой дурачок! Зина засмеялась, поймала Антона и шутя отшлепала его.

– Расти, Фома, прибавляй ума!

– Прибавлю, прибавлю! – смеясь, закричал Антон. И, заглядывая сестре в глаза, спросил: – Зина, а можно нам и Петушка взять?

– Петушка? Ну что ж. Если мама пустит, возьмем и его.

Антон побежал звать Петушка. Зина оделась, натянула на голову свой старенький, съежившийся голубой берет и подошла к зеркалу. Зеркало, висевшее в простенке, было словно кусочек зеленоватой неподвижной воды, ни одного луча солнца не проникало к нему. И словно из воды проглянул оттуда милый облик белокурой девочки с серьезными светлосерыми глазами, с нежно очерченными темными ресницами. Эти неожиданно черные ресницы на безбровом светлоглазом лице придавали ему какую-то особую трогательную прелесть. Но Зина не видела этой прелести, она не нравилась себе – «вся белесая, как опенок какой». Если бы ей хоть чуточку быть похожей на Тамару Белокурову! Для Тамары природа красок не пожалела: яркие каштановые кудри, яркие синие глаза, черные бровки дугой, словно выведенные кисточкой. Родятся же на свет такие красивые люди!

Зина со вздохом отошла от зеркала. Ну где они там, эти малявки?

Сильно хлопнула в прихожей дверь. Антон и Петушок бурно ворвались в комнату.

– Пустили! – кричали они в два голоса. – Мама пустила! Только не велела убегать от Зины!

Вслед за ними неслышно вошла Фатьма.

– Это что здесь такое? Новгородское вече, что ли, крик такой?

Узнав, что собрались на Выставку, Фатьма разочарованно подняла брови:

– Ну вот. А я ведь за тобой, Зина!

Зина сунула в карман ключи от квартиры и, проверяя, не забыла ли взять с собой деньги, рассеянно спросила:

– А что? Куда?

– К Тамарке. К двум часам. Какой-то пир затеяла, вот и зовет теперь нас всех. Антонина Андроновна говорит: «Пусть к тебе все твои подружки соберутся, надо же попрощаться на лето».

Антон и Петушок сразу притихли. Они со страхом глядели на Зину, ожидая, что сейчас все может рушиться, и в то же время не веря этому. Не может быть, чтобы Зина допустила такую несправедливость, ведь она же им обещала!

Зина медленно, словно еще не сознавая, что делает, стащила с головы свой голубой берет.

– А кого еще она позвала?

– Симу Агатову позвала, Андрюшку. Кажется, Васю Горшкова.

– Горшкова-то надо бы. Он ей всю зиму по математике помогал.

– Еще Гришку Брянцева.

– Ну уж Брянцева обязательно: она его из-за одного галстука позовет! Он же теперь при галстуке ходит!

Зину уже начинал увлекать разговор, в ее глазах заиграли огоньки.

– Потом какая-то еще ее подруга придет, маминой знакомой дочка, – скороговоркой продолжала Фатьма, – потом какой-то знакомый этой подруги… Ну, в общем, весело будет!

Антон легонько потянул Зину за рукав. Зина оглянулась на него вся уже отсутствующая, вся уже устремленная туда, в это необычайное событие – пир у подруги!

Круглое лицо Антона было красноречивым – на лбу собрались горькие складочки, губы сложились сковородником, а в широких голубых глазах бегали слезинки.

– А как же мне с ребятами?.. – нерешительно сказала Зина.

Но Фатьма не отступала:

– Ну, а что ребята? Сегодня поиграют на пионерском дворе. А завтра съездите на Выставку. Вот и все. Правда, ребятишки?

– Нет. Не правда, – глухим голосом ответил Антон.

Зина села на диван и притянула к себе Антона.

– Антон, – сказала она, глядя ему в глаза, – видишь, какое дело-то? Выставка и завтра будет на том же месте, а этого бала завтра уже не будет. И подумай-ка, все мои подруги соберутся, все мои товарищи, а меня не будет с ними. Разве это хорошо?

Петушок, насупившись, молча направился к двери. Антон вздохнул и понурил голову. Он ничего не мог противопоставить красноречию Фатьмы и Зины, кроме своей горести.

– Ведь ты же не эгоист, Антон, правда? – продолжала Зина, хотя сердце ее сжималось.

Она знала, как трудно отказаться от радости, в которую человек до конца поверил. Она никогда не нарушала своих обещаний. Но сегодня… А может, все-таки поехать на Выставку?

– Артемий тоже придет, – как бы между прочим сказала Фатьма, разглядывая какую-то книжку на Зинином столике. – Тамара его звала…

При этих словах чашки весов вздрогнули и переместились. Чашка, на которой лежали радости Антона, взлетела кверху.

– Ну скажи, Антон, ведь ты же не эгоист? – продолжала Зина. – Ты же можешь потерпеть до завтра, а?

Антон, ни слова не говоря, начал снимать новую курточку, которую Зина только что надела на него. Зина изо всех сил крепила сердце, чтобы не махнуть рукой на весь этот бал.

Атмосферу трагедии разбил легкий смех Фатьмы:

– Ну почему столько расстройства, чего вы оба нахохлились? Чудак ты какой, Антон! Привык ходить за Зиной, как хвостик все равно. А уже большой!

– Нет, что ты, – стараясь задобрить Антона, возразила Зина, – он у нас знаешь какой самостоятельный. За хлебом один ходит. И еще куда-то по своим делам ходит, даже я не знаю! Ну не тужи, Антон, завтра мы обязательно поедем с тобой на Выставку. Ладно?

– Ладно, – коротко, со вздохом согласился Антон.

– А сейчас ты пойдешь в пионерский двор. Ладно? Возьми конфетку, ступай.

Проводив Антона, Зина вернулась в комнату с расстроенным лицом.

– Ну что ты, Зина, – ласково упрекнула ее Фатьма. – Ну какая беда случилась? Нельзя же все только для ребят, для себя тоже что-нибудь нужно… Ты в каком платье пойдешь?

Это был самый верный ход, чтобы переключить направление мыслей.

Зина достала из шкафа белое в голубой горошек платье и голубую ленту в косу.

– Как думаешь – ничего? У меня ведь нет другого.

– Что ты! – восхитилась Фатьма. – Очень хорошее! Оно тебе так идет, прямо Белоснежка!

– Уж скажешь!

– А я в этом… – Фатьма расправила подол своего полосатенького платья. – Я подпушку выпустила. Не заметно?

– Ничуть не заметно!

Радость предстоящего праздника захватила Зину. Где-то в душе было неспокойно – обидела она Антона! Но тысячи оправданий заглушали это неприятное чувство. Ведь надо же и ей когда-нибудь попраздновать, ведь это ее пятнадцатая весна! Слишком тесно набиты ее дни всякими заботами и делами, а повеселиться и порадоваться так хочется!

Зине казалось, что ноги ее совсем не касаются тротуара. Они шли с Фатьмой, взявшись за руки, будто маленькие, и смеялись из-за каждого пустяка. У Фатьмы расстегнулась резинка от чулка – расхохотались до слез. Зина, заглядевшись, попала в канавку с водой – чуть не умерли со смеху. Весеннее солнце щедро светило им, воробьи кричали им: «Здравствуйте!», окна домов приветливо глядели на них, старые деревья кивали им свежими ветками, полными трепетных солнечных огней.

«Это наши девочки, – словно говорила старая улица, – я помню их еще первоклашками. Они вместе бегали в школу. Я помню, как дружно топали по асфальту их маленькие ноги. Правда, случилось однажды, что эти девочки перестали верить друг другу, перестали ходить вместе. Но это была ошибка, ошибка! А теперь они уже выросли, на груди у них комсомольские значки. Наши девочки никогда не снимают этих значков, наши девочки гордятся ими! Вот как весело идут подружки, как горят их щеки, как сверкают глаза – ну что ж! Пускай повеселятся, они такие молоденькие!»

ПИР У ТАМАРЫ БЕЛОКУРОВОЙ

Тамара Белокурова ждала гостей.

Ее мать Антонина Андроновна, нарядная, как павлин, ходила из комнаты в комнату, оглядывая свои владения – все ли стоит на местах, стерта ли пыль с полированных столов и шкафов, красиво ли разложены пестрые подушки на диванах.

Новая домработница Анна Борисовна, пожилая, толстая и ворчливая, была не так расторопна, как Ирина. А Ирина ушла. Поступила, видите ли, в техникум. Переехала в общежитие. Ну что ж, пусть узнает, как жить на стипендию. Здесь ела что хотела, первый кусок ее – а как же у них, у домработниц? Как ни гляди – не углядишь! А там живо поясок свободен станет. Вспомнит еще свою хозяйку Антонину Андроновну!

С чувством тревоги она заглянула к Тамаре. Ну так и есть: постель еще не убрана, всюду валяются чулки – на стульях, на диване, даже на письменном столе. Да разве Ирина допустила бы это?

– Анна Борисовна! – с рокотом отдаленного грома в голосе позвала Антонина Андроновна. – Пожалуйте-ка сюда!

Анна Борисовна степенно вошла, вытирая фартуком мокрые, покрасневшие от горячей воды руки. Лицо ее, круглое, поблекшее, хранило выражение собственного достоинства, а светлые, выцветшие глаза смотрели спокойно и сурово.

– Анна Борисовна, это что же за безобразие такое, а? – Антонина Андроновна дала волю своему гневу и мощному голосу. – Скоро придут гости, а здесь… Это что же?!

– Непорядок, – согласилась Анна Борисовна. – Только, думаю, девушка сама должна за собой постель убирать. Мои дочери, бывало, с шести лет за собой убирали.

– Ваши дочери! – Антонина Андроновна пожала своими широкими толстыми плечами. – Но если ваши дочери такое отличное воспитание получили, то как же они позволяют вам по чужим кухням ходить? Хорошие дочери до этого не допустили бы!

По лицу Анны Борисовны прошла мрачная тень, две горькие морщины появились у рта.

– Да, плохие у меня дочери, – слегка понурив голову, негромко сказала Анна Борисовна: – Одна в партизанском отряде погибла… Другая вместе со своей санчастью под Сталинградом могилу нашла…

Антонина Андроновна смутилась.

– А что я по чужим кухням хожу, – продолжала Анна Борисовна, принимаясь застилать Тамарину постель, – так надо же работать где-нибудь. Не сказать, что нуждаюсь, я за своих дочек пенсию получаю. Да ведь не без дела же сидеть. Не урод ведь я, не калека еще. Совестно по земле-то без дела ходить. Работа – какая бы ни была – все работа. А человек без работы – это как сорняк в поле. Кому он нужен, только зря хлеб ест.

Анна Борисовна ловко заправила постель и заспешила в кухню – у нее там что-то жарилось.

– Скажите, – проворчала Антонина Андроновна, – «сорняк в поле»! Это что же, не про меня ли? А разве я ничего не делаю? За хозяйством смотрю, дочь воспитываю. Целая квартира на моих руках. Да еще работница. И все одна управляюсь, без мужа…

Воспоминание в муже совсем погасило праздничное настроение Антонины Андроновны. Она машинально взяла со стола тоненький скомканный Тамарин чулок и опустилась на стул. Вот уже третий год, как инженер Белокуров по призыву партии уехал в МТС. И с тех пор – ни встречи, ни звука его голоса, ничего… Только денежные переводы и на переводах коротенькие сообщения о том, что он здоров, что все благополучно, и просьба к Тамаре, чтобы писала почаще. И ни разу он не позвал к себе Антонину Андроновну, и ни разу ни полслова о том, что скоро вернется. Ведь два года отработано, срок закончился. Но этот странный человек словно и забыл, что у него есть родной дом, что у него есть семья… В чем дело?

Впрочем, пусть поступает как знает. Антонина Андроновна ему не скажет ни слова, у нее тоже есть гордость. Рано или поздно приедет. Вот тогда-то она и отыграется! «Ты обо мне совсем не заботишься!» – «А ты обо мне заботился, когда оставил одну?» – «Куда же вы собрались с Тамарой, мне же одиноко одному!» – «А мне не было одиноко одной, когда ты жил там, в своем совхозе?» Уж она найдет, как расплатиться с ним и за тайную обиду его пренебрежительного молчания, и за то, что не звал ее к себе, не тосковал о ней, и за то, что не находил времени побывать дома – то у него посевная, то у него уборка, то у него хлебосдача… Все для него важно, все нужно, все интересно, кроме жены. А жена для него словно собака – сторожит квартиру, и ладно.

Слезы обиды и оскорбленной женской гордости закипели в груди Антонины Андроновны, подступили к горлу. Что делать, что ей делать, в конце концов? И сколько же это можно еще терпеть?

Постукивая каблучками лакированных туфель, в комнату вошла Тамара. Антонина Андроновна тотчас овладела собой.

– Убери комнату. Что это все разбросано у тебя?

– Но я уже оделась! – Тамара развела руками. – Почему ты мне раньше не сказала?

Тамара была похожа не то на бабочку, не то на розовый цветок. Яркие каштановые волосы, коротко подстриженные и завитые, кудрявой шапочкой лежали на голове. Шелковые розовые оборки топорщились над голыми руками, топорщились и на широком подоле.

– Ведь я же вся сомнусь!

– А ты не знала, что за собой убирать нужно? Вон у Анны Борисовны дочери с шести лет убирали.

Тамара улыбнулась:

– Но ведь у Анны Борисовны работницы не было. И вообще, мама, – продолжала Тамара, убирая чулки в ящик письменного стола, – мне кажется, что нам с работницами не везет. Ирина такая дерзкая была, она меня так мучила!

– Мучила? – Антонина Андроновна встрепенулась, как наседка, завидевшая коршуна. – Как это мучила? А почему ты мне не говорила?

Ирина, молодая задорная девушка, бывало, дразнила Тамару за двойки – но об этом не стоит говорить. Ирина презрительно обходилась с ней, когда заставала Тамару подслушивающей у дверей – об этом тоже не стоит. Ирина стыдила ее за неряшливость – пожалуй, и это тоже…

– Да что вспоминать! – Тамара тряхнула кудрями, словно отгоняя ненужные мысли. – Я тогда маленькая была, сейчас-то она не посмела бы. Но вот эта… Мне кажется… Мне кажется, что она тебя, мама, просто не уважает!

Антонина Андроновна нахмурилась. Она и сама чувствовала, что Анна Борисовна только служит ей, но совсем не уважает ее.

– Все понятно, – сказала она, невольно вздохнув. – Был бы отец дома, так все бы меня уважали. А вот как осталась женщина одна, так всякий норовит обидеть.

Антонина Андроновна горестно подперлась рукой. Этот исконный бабий жест, пришедший из старой крестьянской семьи, знавшей и нужду, и недород, и тяжкую заботу о завтрашнем дне, жест, унаследованный от матери, бабок и прабабок, покоробил нарядную барышню Тамару.

– Мама, ты сейчас запоешь «Раз полосыньку я жала»… Антонина Андроновна встала и гордо выпрямилась, словно напрочь отрекаясь от своих извечно работавших на земле предков.

– Я не знаю, что думает твой отец, – сказала она с раздражением, – когда кончится это его самомучительство! Если бы хоть понять, для чего он это делает, кому хочет угодить или угрозить? Ведь не объясняет же ничего!

Тамара повернула к себе карточку отца, стоявшую на ее столе. Худое лицо, запавшие черные глаза, иронический склад губ… Таким он уезжал от них, чужой, замкнувшийся, отгородившийся от них с матерью своими, только ему известными делами и заботами. Возникло видение – весна, дымящийся сырой асфальт перрона, пронзительные до боли гудки электричек. На площадке поезда дальнего следования стоит отец. Поезд уже трогается, а отец все повторяет Тамаре:

«Так приедешь? Договорились?»

И Тамара сквозь слезы улыбается ему и тоже повторяет:

«Приеду, обязательно приеду!»

Но вот два года прошло, а Тамара так и не собралась к отцу. Мать, уязвленная тем, что отец зовет только Тамару, будто ее, его жены, и нет здесь, ни разу не напомнила Тамаре о ее обещании.

Что делать, так сложилась жизнь. То она ездила с мамой выбирать дачу, а потом они переезжали туда. И на другое лето так же. На даче собрался веселый круг знакомых, танцы, игры, прогулки, лодка на Москве-реке… И так все дальше и дальше отходила в прошлое эта площадка вагона, и облик отца, и его зовущий голос. А теперь – куда же ехать? Он и сам скоро вернется домой.

На даче Тамара подружилась с дочкой Лидии Константиновны Олечкой. Маме очень нравилось это знакомство. У этой семьи была своя дача, своя машина. Что ни говори, а очень удобно иметь таких друзей. Лидия Константиновна помогла снять дачу Антонине Андроновне, она охотно подвозила ее и Тамару из города на своей машине. Антонина Андроновна садилась в машину с затаенным негодованием на отсутствующего мужа. Разве, если бы он был нормальным человеком, у нее тоже не было бы своей машины?

Тамара втайне завидовала Олечке, но это не омрачало ее настроения. Ей нравилось быть нарядной среди нарядных, ей нравилось ничего не делать среди ничего не делающих, ей нравилось мчаться в машине (пускай в чужой) мимо колхозных полей, где над чем-то трудились обожженные солнцем люди. Ей нравилось мечтать, лежа в гамаке, среди яблоневой прохлады. Радость трепетала в каждой ее жилке, когда на соседней даче собирались гости и Олечка, никогда не изменявшая неподвижного русалочьего выражения лица, приходила звать ее.

Там, среди Олечкиных друзей, Тамара увидела и отличила одного. Высокий, стройный, с черным изломом бровей, с насмешливо-добрым взглядом. Таким, только таким, как Ян Рогозин, был Гамлет, принц Датский. Вот увидят его сегодня девчонки и все до одной умрут от зависти!

Тамара отодвинула портрет отца, ее глаза уже не видели его. Она вскочила, встряхнула свои оборки.

– Мама, а как ты думаешь, можно мне твои серьги надеть?

– Потеряешь. Они же дорогие!

– Ну, мамочка, что ты! Я примерю, ладно?

Тамара сбегала к матери в комнату и явилась оттуда в материных бирюзовых серьгах.

– Что, скажи, некрасиво, да? Ну скажи, может, снять?

– Оставь, пусть будут. – Антонина Андроновна откровенно любовалась дочерью. – Ты ведь все равно на своем поставишь!

Сбор гостей был назначен на два часа. А в половине третьего квартира уже гудела от говора, от смеха, от звонких восклицаний.

Улыбаясь доброй улыбкой, вошла тихая белокурая Зина Стрешнева. Вместе с ней, смущаясь и краснея, явилась чернобровая Фатьма, неизменная Зинина подружка.

Пришел Вася Горшков, их одноклассник, первый ученик по математике. Он столько раз помогал делать Тамаре задачки, что ей совестно было не позвать его. Долговязый, в потертых, с пузырями на коленках штанах, с вихром на голове, которого он так и не смог ни примочить, ни пригладить, Вася вошел и сразу застеснялся. Он не ожидал, что попадет в такую богатую квартиру, он не смел наступить на ковер, разостланный в прихожей. Вася попятился было к двери. Однако товарищ его, Гришка Брянцев, который везде чувствовал себя как дома, схватил Васю за рукав.

– Хозяйка! – закричал он. – Гость удирает!

Тамара, как птичка, подлетела к ним:

– Ничего подобного, никто не удерет! Проходите в комнаты, ребята!

Раздался новый звонок, вошла Сима Агатова, а с ней – неуклюжий увалень Андрей Бурмистров. Тамара сделала перед ними шутливый реверанс, придерживая кончиками пальцев свои розовые оборки. Тамара и Сима тайно и давно не любили друг друга. Но Сима староста, нельзя не позвать…