Владимир Цветков

Воспитание морем

В 1935 году по Северному морскому пути из Полярного во Владивосток за одну навигацию были переведены эскадренные миноносцы «Новик», «Сталин» и «Войков». В 1938 году командование Военно-морского флота приняло решение о переводе арктическим маршрутом подводной лодки, но из-за обострившейся международной обстановки операцию пришлось отложить.

Но уже в 1940 году подводная лодка Щ-423 под командованием капитана 3-го ранга Измаила Матигулловича Зайдулина впервые в мировой истории совершила переход за одну навигацию по Северному морскому пути с запада на восток. Для обеспечения перехода и выполнения специального задания Главного штаба ВМФ в состав экспедиции были прикомандированы преподаватель Военно-морской академии Евгений Евгеньевич Шведе и слушатель академии капитан-лейтенант М. А. Бибеев.

Корпус лодки обшили толстой противоледовой деревянно-металлической «шубой», заменили бронзовые гребные винты стальными, имеющими съемные лопасти, сняли носовые и кормовые горизонтальные рули[3]. Вместо кормовых горизонтальных рулей установили съемные рули на укороченном баллере[4], что позволяло водолазам их снимать и ставить назад. Были сняты волнорезные щиты с носовых и кормовых торпедных аппаратов. Одновременно с корпусными работами на «Щуке» был установлен эхолот ЭМС-2 и переносной радиопеленгатор «Пассат».

Подводная лодка Щ-423 на переходе Северным морским путем из Полярного во Владивосток, 1940 год

Переход подлодки обеспечивал специально выделенный транспорт Наркомрыбпрома «Анатолий Серов», на котором были установлены дистиллятор и станция УКВ[5]. В трюма транспорта загрузили 250 тонн различных грузов: топливо, аварийно-спасательное имущество, артиллерийский боезапас и продовольствие. Для отдыха экипажа подлодки был обустроен специальный кубрик на 36 мест. Больше месяца длился поход Щ-423 по Северному морскому пути.

Транспорт «Анатолий Серов», обеспечивающий переход Щ-423 Северным морским путем

К началу Великой Отечественной войны бригада, состоявшая из трех дивизионов, в своем составе имела уже 15 подводных лодок. С началом войны лодки бригады активно действовали на коммуникациях противника в Баренцевом море, выставляли активные минные заграждения, прикрывали союзные конвои, вели разведку. Взаимодействуя с войсками Карельского фронта, подводные лодки высаживали разведгруппы в тыл противника и выполняли другие задачи. Командиры подводных лодок впервые в советском флоте применяли торпедные атаки только по данным гидроакустических станций.

За годы войны подводниками Полярного было потоплено торпедами: 18 транспортов (57 050 брутто-тонн), 12 военных кораблей (7 корветов, 3 сторожевика, 1 тральщик, 1 подводная лодка) и несколько мотоботов. Были повреждены 6 транспортов (24 822 брт). Расход торпед всех типов составил 1553 штуки. На минных заграждениях, выставленных подводными лодками бригады, подорвалось 8 судов (19 048 брт), 2 корвета, 2 сторожевика и тральщик, поврежден транспорт (2 646 брт) и тральщик. С помощью артиллерии подводники потопили 7 судов и мотоботов (736 брт) и корвет.

Всего в боевых действиях Северного флота участвовало 48 подводных лодок, 24 из них погибли. 12 подводных лодок бригады были награждены орденом Красного Знамени (всего в ВМФ в годы войны – 23), 8 подводных лодок удостоены гвардейского звания (всего в ВМФ в годы войны – 12), а подлодки Д-3, Щ-402, С-56, М-172 стали и краснознаменными, и гвардейскими. Улицы города до сих пор носят имена прославленных подводников: М. И. Гаджиева, А. Е. Моисеева, И. И. Фисановича, Н. А. Лунина, Ф. А. Видяева, И. А. Колышкина, В. Г. Старикова.

В 1943 году соединение первым в истории подводного флота было удостоено высокой награды – ордена Красного Знамени, – а в 1944 году, после награждения орденом Ушакова 1-й степени, стало первым дважды орденоносным соединением.

5 мая 2008 года указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Полярному присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Служить в таком прославленном соединении должно бы считаться великой гордостью, однако выпускники старались в него не попадать. Уж очень подолгу подводные лодки эскадры находились в море. Боевую службу моряки несли в основном в Средиземном море, на самом острие холодной войны. Здесь пытались хозяйничать страны НАТО, в первую очередь американцы. Не случайно их Шестой флот называют «инструмент убеждения с помощью силы». В составе флота обычно насчитывается 20–25, а иногда и более боевых кораблей, включая один-два многоцелевых авианосца, каждый из которых способен иметь на борту более 80 боевых самолетов и вертолетов. Здесь постоянно патрулируют атомные и дизельные подводные лодки США и НАТО, в том числе и ракетные.

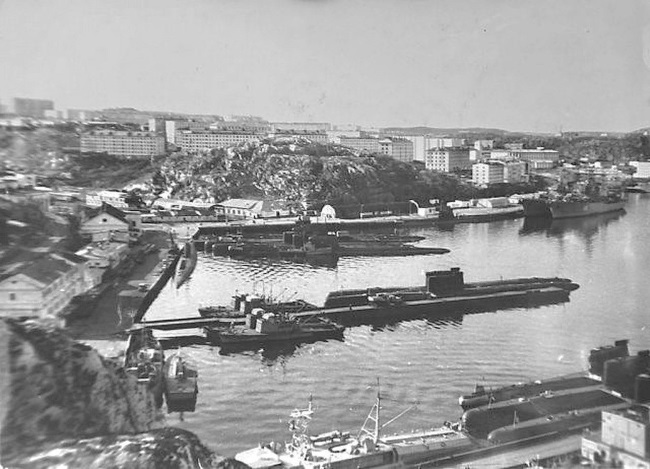

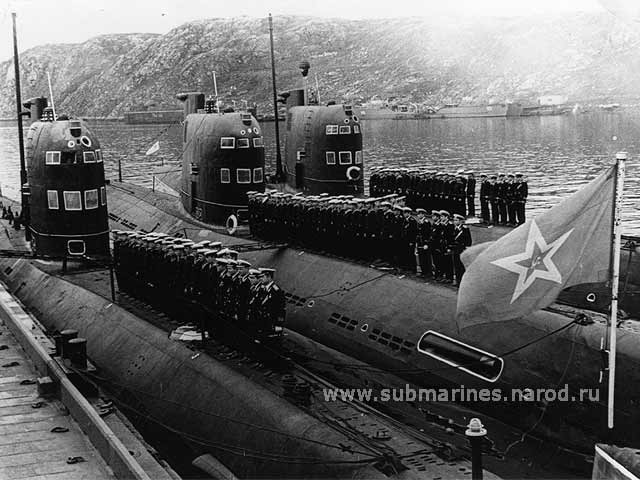

Подводные лодки 4-й эскадры в Екатерининской гавани

Театр имеет разветвленную систему базирования, вход в Средиземное море – Гибралтарский пролив – контролирует пассивная система противолодочного наблюдения SOSUS.

Создание системы началось в 1950 году, когда США приступили к проведению исследований по проекту «Цезарь», предусматривавших изучение особенностей распространения звука в океанской среде на большие расстояния и разработку стационарных гидроакустических антенн. В 1953 году были развернуты первые гидрофоны и кабеля на континентальном шельфе в районе Восточного побережья США. К 1960 году была создана цепь береговых гидроакустических станций (БГАС) вдоль всего Атлантического побережья США, а через пять лет – и Тихоокеанского. В дальнейшем сфера действия SOSUS постоянно расширялась за счет охвата наблюдением новых океанских районов. К 80-м годам суммарная площадь охвата наиболее важных морских и океанских театров военных действий составила три четверти их акваторий в Северном полушарии. Началась, по сути, «битва за прозрачность океанов и морей».

В Средиземном море, в Неаполе, для борьбы с советскими подводными лодками был создан специальный центр управления противолодочными силами. Сюда по автоматизированным каналам связи поступают данные о подводной обстановке и после тщательной обработки и анализа доводятся до противолодочных сил Шестого флота США.

Система противолодочной борьбы стран НАТО на Атлантике и маршрут перехода подводных лодок4-й эскадры в Средиземное море

В общем, советским дизельным подводным лодкам нести боевую службу в Средиземке было сложно. Да и переход до Средиземного моря проходил по районам, нашпигованным противолодочными силами.

Вливаемся в коллектив

Подводная лодка Б-49 входила в четвертую бригаду 4-й эскадры. Командир подводной лодки, на которую был назначен Цветков, капитан 2-го ранга Борис Сергеевич Синюхин с удивлением поинтересовался: не блатной ли прибывший на должность командира минно-торпедной боевой части офицер? Но лейтенант бодро ответил, что не блатной, а везучий.

Командиром минно-торпедной боевой части на корабле был капитан-лейтенант Евгений Орлов, окончивший училище подводного плавания четыре года назад. Орлов прошел два дальних похода, получил воинское звание капитан-лейтенанта и дальнейших перспектив для себя на подводной лодке не видел. К тому же в последнее время стал все чаще «закладывать за воротник», иногда не соизмеряя свои силы и возможности.

Лодка недавно вернулась из автономного похода. Большая часть офицеров и мичманов уже отгуляла свои законные отпуска, побывала в домах отдыха и санаториях. Моряки восстановили свои силы в доме отдыха Краснознаменного Северного флота «Щукозеро», находящемся тут же, на Кольском полуострове, недалеко от главной базы Северного флота – Североморска.

Произошли на «Сорок девятой» и кадровые перестановки. Старший помощник капитан 3-го ранга Владимир Васильевич Бахметьев готовился отбыть на учебу в командирские классы в Ленинград, и его обязанности уже исполнял помощник командира капитан-лейтенант Николай Андреевич Перехожук. На должность помощника командира прибыл с другого корабля капитан-лейтенант Анатолий Иванович Солдатов. Командир рулевой группы лейтенант Владимир Демидов был назначен командиром штурманской боевой части, командир торпедной группы убыл на должность командира БЧ-3 на атомоход. На подводную лодку были назначены только что окончившие училища командиры штурманской и минно-торпедной групп.

Квартирный вопрос в полярнинском гарнизоне стоял очень остро. Вернее, очень остро он стоял для плавсостава. Молодые офицеры, прибывшие служить на подводные лодки, получали комнаты не ранее, чем года через два-три. А зачем молодому лейтенанту жилье, если он основное время будет проводить в море – резонно рассуждали политработники и тыловики, ведающие распределением жилых помещений для плавсостава. Поэтому прибывшие на подводную лодку Б-49 молодые лейтенанты поселились в одной из комнат в казарме. Выпускников было двое: командир навигационной группы, выпускник Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе лейтенант Виталий Бурда и командир торпедной группы, выпускник Тихоокеанского военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова лейтенант Владимир Мирошкин. Позже к ним присоединился и командир минно-торпедной боевой части Владимир Цветков.

Выделив койку и место в шкафу для огромного количества форменной одежды вновь назначенному офицеру, молодые лейтенанты рассказали об экипаже, правда, знали они еще совсем немного.

После ужина, по издавна заведенному правилу, офицеры собрались на вечерний доклад. Командир подводной лодки капитан 2-го ранга Борис Сергеевич Синюхин, один из опытнейших подводников, представил Цветкова офицерам и поставил задачи на следующий день. Через несколько дней Б-49 предстояла постановка на десять суток в аварийный док в Пала-губе для ремонта оборудования, находящегося ниже ватерлинии. Поэтому на следующий день подводная лодка по плану должна была выгружать торпеды из носового отсека. Посмотрев на молодых лейтенантов, командир приказал старшему помощнику:

– Николай Андреевич, лично возьмите под контроль сдачу зачетов лейтенантами.

Старпом привычно произнес:

– Есть, товарищ командир, – и, обратившись к прибывшим офицерам, произнес: – К завтрашнему докладу сделайте общий график сдачи зачетов. Отдельно на допуск к дежурству по кораблю и на допуск к управлению боевой частью и группой.

Лейтенант Цветков, вздохнув, подумал: «Начались суровые будни морской службы. Опять за книжки придется садиться».

Командир, будто прочитав мысли лейтенанта, заключил:

– И поменьше умных книжек читайте, больше на материальную часть налегайте и инструкции зубрите. К матросам и мичманам чаще обращайтесь, они у нас грамотные, по две и больше автономок прошли. С удовольствием помогут.

После доклада вновь назначенный командир БЧ-3 попросил лейтенанта Мирошкина собрать моряков боевой части для знакомства. Моряков в минном подразделении было восемь человек, четверо из которых уже прошли боевую службу. Обязанности старшины команды исполнял командир отделения торпедистов первого отсека старшина 2-й статьи Юрий Попов, разбитной парень из Ростовской области. Его помощником и другом был командир отделения торпедистов седьмого отсека старшина 2-й статьи Виктор Ларионов. Старшим торпедистом на лодке служил украинец Коля Стужук. Балагур и весельчак, Николай, как позже выяснилось, был душой экипажа. Он прекрасно играл на гитаре и умел петь задушевные песни. Четвертым, кто уже имел опыт дальнего плавания, был торпедный электрик старший матрос Севастьянов. Остальные матросы были назначены на подводную лодку уже после ее возвращения из автономного плавания и опыта не имели. Для них, как и для вновь назначенных офицеров, выгрузка боезапаса была еще в новинку. Однако настроены все моряки были по-боевому. Старшина 2-й статьи Попов, обратившись к командиру боевой части, произнес:

– Товарищ лейтенант, не волнуйтесь, все будет нормально, уже не впервой выгружать будем торпеды. Ларионову и Севастьянову опыта не занимать, Стужук тоже знает свое дело. А за молодыми мы присмотрим.

Все четверо прошедших боевую службу моряков были отличными специалистами, но служили они под руководством опытных офицеров, а здесь и командир боевой части, и командир торпедной группы никакого практического опыта не имели. Поэтому у Цветкова завтрашний день вызывал очень сильное беспокойство. Мысль «Как завтра будем выгружать торпеды?» постоянно крутилась у него в голове. Поговорив еще с моряками на разные темы, командир БЧ-3 вновь обратился к ним:

– Ребята, мы с лейтенантом Мирошкиным участвовали в погрузке торпед только в качестве курсантов-стажеров, поэтому вся надежда на вас, особенно на старослужащих.

Моряки дружно загудели и уверили, что выгрузка торпед пройдет нормально. Отпустив моряков, молодые лейтенанты начали вспоминать правила минной службы, касающиеся погрузочно-разгрузочных работ, даже попытались схематично изобразить процесс работ на бумаге. Наконец все нюансы были обговорены, и офицеры пошли спать.

Перед отбоем в каюту к молодым офицерам зашел командир боевой части связи лейтенант Михаил Францевич Томкович, выпускник Военно-морского училища радиоэлектроники имени А. С. Попова прошлого года. Поздоровавшись, он представился:

– Лейтенант Томкович Михаил Францевич, командир БЧ-4, он же начальник РТС, прошу любить и жаловать.

На ленточках у курсантов, обучающихся в этом училище, было написано: «ВМУРЭ им. А. С. Попова». Флотские острословы тут же сделали новый перевод: «Вокально-музыкальное училище работников эстрады». Правда, и у других училищ были дублирующие названия. Ленкомовцы носили на ленточках надпись «ВВМУПП им. Ленинского комсомола», что означало «Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола». Синонимом аббревиатуры было «Высшее вокально-музыкальное училище песни и пляски».

Молодежь приводила в порядок форму, а лейтенант Цветков разбирал чемодан. Оторвавшись от разглаживания парадной тужурки и вспомнив курсантские подколки, только что назначенный на лодку минный офицер произнес:

– А, работник эстрады появился.

Томкович, усмехнувшись, произнес:

– Не эстрады, а боевой части связи и радиотехнической службы, – и добавил: – Эту форму вам не скоро придется надевать, можете ее подальше спрятать. Сейчас для вас основная одежда – китель и роба. Правда, хватит вам кителей на месяц, не больше.

– Почему это? – наивно спросил Бурда.

– Потому что главной вашей задачей в ближайшее время будет изучение устройства подводной лодки, а изучать ее лучше всего в натуре. Пока каждый клапан, каждый трубопровод не прощупаете – зачеты не сдадите. А наш механик еще и в каждую цистерну вас заставит слазить, – ответил связист.

– Ничего, за два месяца сдадим, – попытался успокоить себя и друзей командир торпедной группы.

– А кто это вам два месяца даст на зачеты? – усмехнулся Томкович. – Вы что же, думаете, будете месяц зачеты сдавать, а мы за вас дежурство по подводной лодке нести? Десять дней – и все.

– Почему же десять? – встрял в разговор Цветков. – По документам нам положено два месяца на сдачу зачетов на дежурство по кораблю и полгода – на боевую часть.

– На «положено» кой-что положено. Забудь про все «положено». Годковщину на флоте никто не отменял, – усмехнувшись, произнес Томкович. – Ну, в общем-то не робейте, чем можем – поможем, народ у нас хороший. А для того чтобы кителя у вас дольше прослужили, завтра идите на поклон к боцману, он же у нас и баталер, просите выдать вам рабочую одежду. Да, решили, кто завтра с командой на физзарядку пойдет?

Совместно приняли решение, что завтра физзарядку будет проводить командир рулевой группы лейтенант Бурда. Поболтав еще немного, Томкович пошел на вечернюю поверку, а лейтенанты, решив, что на подводную лодку начнут завтра по вечерам ходить, легли спать.

Морская служба началась

Экипаж подводной лодки Б-49 располагался на третьем этаже казармы, имеющей название «Помни Войну». Казарма была построена в середине 40-х годов XX века. Вначале здесь базировалось командование Отдельного дивизиона, а затем Отдельной бригады подводных лодок Северной военной флотилии. В казарме жили экипажи прославленных подводных лодок, внесших существенный вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. После войны в казарме располагался штаб 4-й бригады подводных лодок и экипажи подводников.

Казарма «Помни Войну»

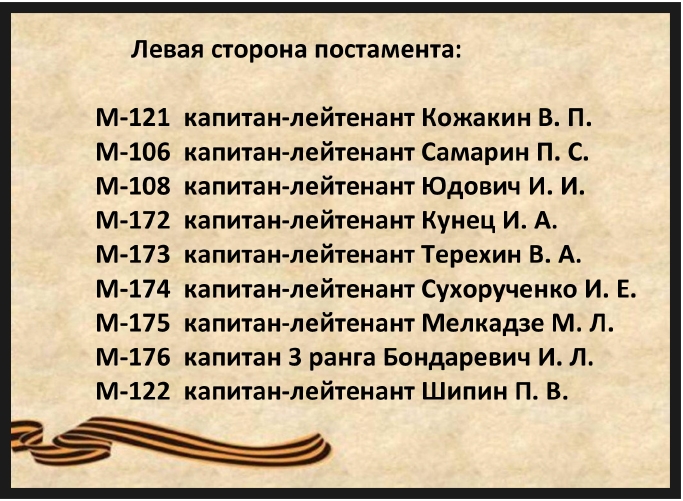

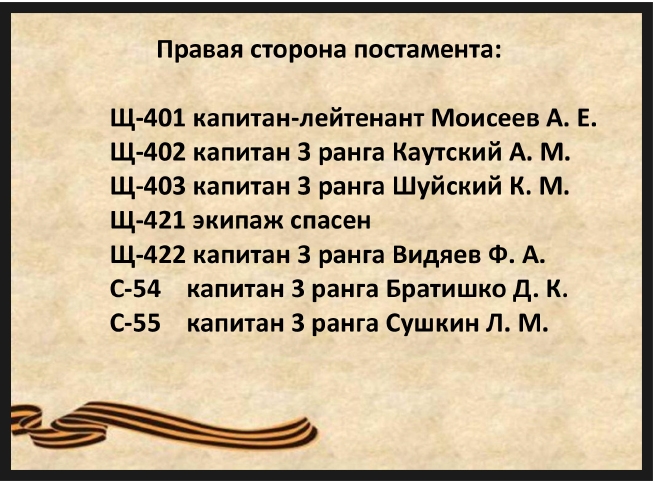

Перед зданием казармы в 1948 году был сооружен памятник героям-подводникам Северного флота, погибшим в годы войны. Под барельефом матроса выбита надпись: ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ. С трех сторон на постамент нанесены названия всех погибших в Великую Отечественную войну подводных лодок и фамилии их командиров.

На тыльной стороне памятника слова: ОНИ ПОГИБЛИ, СРАЖАЯСЬ ЗА РОДИНУ – и ниже названия восьми подводных лодок с фамилиями их командиров:

Другой достопримечательностью Полярного был мост через ручей Чайковского – так назвали небольшой ручеек, разделяющий новый и старый город. Хождение по мосту зимой было настоящим подвигом. Под северными ветрами и обильными снегопадами на мосту образовывались наледи, преодолеть которые без навыка было трудно.

Знаменитый Чёртов мост. Связывает старый и новый город

Особенно тяжело мост давался женщинам с детьми. Одолевали они мост при помощи моряков, проходивших мимо. Любой офицер, мичман, матрос, даже если он очень спешил, мимо не проходил, а старался помочь. Север очень сильно накладывает отпечаток на характер людей. «Помочь друг другу» – вот главный принцип жизни в северных широтах.

Утром, после зарядки и завтрака, экипаж строем пошел на подводную лодку, которая стояла у пятого причала, оборудованного для погрузочно-разгрузочных работ. Каждое утро на кораблях советского военно-морского флота, стоящих в базах, начинается с подъема военно-морского флага. Военно-морской флаг является знаменем корабля и символом воинской чести, доблести и славы. Флаг – это лицо подводной лодки. По его положению можно определить состояние корабля. Флаг над мостиком – корабль на ходу, флаг на корме, а гюйс на носу – корабль на якоре или у причала. Если флаг приспущен – на корабле беда, а если к флагу еще добавлены флаги расцвечивания – радость.

Традиция поднимать на кораблях военно-морские флаги началась с подъема флага на барке «Орёл» в 1667 году. Стяг представлял собой прямоугольное полотнище, разделенное прямым крестом на два белых и два красных квадрата. В 1691 году Петром Первым был разработан трехцветный триколор[6] с горизонтальными белой, синей и красной полосами. В центре флага находился государственный герб – двуглавый орел.

20 октября 1696 года на первом заседании Боярской думы было принято решение: «Морским судам быть». Эта дата считается днем рождения регулярного Военно-морского флота России. Форма и расцветка флага на протяжении своего существования неоднократно менялись. В 1889 году, в честь 100-летия первой победы русских кораблей в открытом море, был учрежден Георгиевский военно-морской флаг с изображением на перекрестье Андреевского стяга герба Москвы с Георгием. Первым удостоился этого флага 74-пушечный линейный корабль «Азов», отличившийся в Наваринском сражении 8 октября 1827 года.

Через месяц после свершения Великой Октябрьской социалистической революции, 18 ноября, 1-й съезд Всероссийского военного флота постановил: «Поднять на всех судах Всероссийского военного флота вместо Андреевского флага флаг Интернационала в знак того, что весь Российский военный флот, как один человек, встал на защиту народовластия в лице Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Под этим красным полотнищем без эмблем и надписей в 1918 году балтийские моряки совершили героический Ледовый поход.

27 мая 1935 года постановлением ЦИК и СНК СССР был утвержден военно-морской флаг Советского Союза. В цветовой гамме нового стяга сохранились традиционные цвета, воплощающие преемственность отечественного флота. Под этим флагом шли в бой советские корабли во время Великой Отечественной войны, сдерживали агрессора в период холодной войны.

21 июля 1992 года президент России Б. Н. Ельцин подписал указ № 798 о возвращении Андреевскому флагу статуса военно-морского флага России.

В Корабельном уставе говорится, что корабль ни при каких обстоятельствах не спускает свой флаг перед противником, предпочитая гибель сдаче врагам, а если флаг будет сбит в бою, он должен быть немедленно заменен другим. Корабли, находящиеся в море на ходу, несут флаги круглосуточно.

На кораблях, стоящих у причалов, на якорях и бочках, военно-морской флаг поднимается в рабочие дни в 8 часов, а по выходным и праздничным – в 9 часов. Одновременно с флагом поднимается гюйс, обозначающий, что корабль принадлежит к кораблям 1-го или 2-го ранга. Спуск флага и гюйса производится с заходом солнца, а в условиях полярного дня – в соответствии с установленным командующим флотом временем. Перед подъемом флага экипаж выстраивается на корпусе подводной лодки, за пять минут дежурный по кораблю докладывает командиру:

– Товарищ командир, до подъема флага осталось пять минут.

За пятнадцать секунд до времени подъема дежурный производит доклад:

– Товарищ командир, время вышло.

Командир корабля дает приказание:

– Поднять флаг!

Дежурный по кораблю командует:

– На флаг и гюйс – смирно! Флаг и гюйс поднять!

Подъем флага на подводных лодках эскадры. Фото из электронной энциклопедии «Военная Россия»

Экипажи замирают в строю. Флаг и гюйс поднимают специально выделенные матросы. Ритуал этот, заведенный еще в петровские времена, в неизменном виде существует до сих пор. Но, сколько бы раз настоящий моряк ни участвовал в этой, казалось бы, повседневной церемонии, у него всегда сжимается сердце и захватывает дух.

После подъема флага экипаж начал готовиться к выгрузке торпед. Еще не сдавший обязанности командира минно-торпедной боевой части Орлов почему-то на подводную лодку не прибыл. Видимо, от радости, что наконец-то перейдет на береговую должность и расстанется с морской жизнью, а может быть, наоборот, горе оттого, что распрощается с подводной лодкой, ставшей для него родным домом, привело капитан-лейтенанта в уныние, и он объявил траур.

Капитан 2-го ранга Синюхин подозвал старшего помощника и вновь назначенного минера:

– Ну что, везучий лейтенант, справимся с выгрузкой или SOS будем кричать и опозоримся на всю эскадру? Ты хоть представляешь процесс выгрузки?

Лейтенант Цветков ранее участвовал в погрузке торпед только в качестве зрителя, когда курсантом проходил практику в Лиинахамари, Западной Лице и здесь же, в Полярном. Со стороны смотреть – все просто: маши руками, кричи на крановщика и матери матросов. А если подумать – грузить-то придется двухтонные махины, в которых не менее 300 кг взрывчатого вещества. На помощь замешкавшемуся лейтенанту пришел старпом. Не вышедший на службу Орлов был одноклассником Николая Андреевича, а на флоте товарищей не подводят, даже если ты стал его начальником. Наступив на ногу ничего не понимающему минеру, он произнес:

– Товарищ командир, справимся, я сам буду с минером работать, еще помню все минные дела. Разрешите начать выгрузку?

– Ну-ну, – усмехнулся командир и добавил: – Давай, старпом, только лодку не взорвите.

– Есть! – выпалил капитан-лейтенант и, ухватив минера за рукав, быстро утащил его на подводную лодку.

– Ты чего растерялся? Главное, держи морду лопатой, минеры всё могут, а выпускники ВВМУПП – и того больше. Значит так, сейчас проинструктируем торпедистов в первом отсеке, проверим торпедопогрузочное устройство и приступим, – прошептал Перехожук. – Или ты против?

– Да я-то не против, но у меня допуска нет ни к управлению боевой частью, ни к погрузке опасных грузов, – тоже шепотом проинформировал Цветков.

Лица, допущенные к погрузочно-разгрузочным работам опасных грузов, должны пройти обучение и сдать зачеты в Котлонадзоре. К сожалению, в училище правилам обращения с опасными грузами не учили, все это должно было постигаться на практике.

– Зато у меня есть, – уже громче добавил старший помощник, – правда, просроченный он уже, ну да ладно. Давай собирай торпедистов в первом отсеке.

Торпедистов собирать не пришлось. Они уже давно установили торпедопогрузочное оборудование, заполнили журнал инструктажа и ждали, когда их проинструктируют. Старший помощник капитан-лейтенант Перехожук проинструктировал торпедопогрузочную партию, в которую входили и лейтенанты Мирошкин, Бурда и Цветков, и вместе с последним вышел на причал. По дороге старпом еще раз проинструктировал минного офицера:

– Сейчас проинструктируем крановщика, доложим командиру о готовности к разгрузке и начнем. Смелее действуй, вначале я тебе буду подсказывать, а затем сам будешь выгружать. Все понял? Не тушуйся – и все нормально будет.

Крановщик с береговой базы, видимо, хорошо знал старпома «Сорок девятой», поэтому ограничился лишь вопросом:

– Товарищ капитан-лейтенант! Вас что, опять в минеры перевели?

Капитан-лейтенант ранее четыре года проходил службу в качестве минного офицера и считался опытным специалистом.

– Нет, молодого натаскиваю, – ответил старший помощник.

– А допуск у него есть? – спросил крановщик.

– Все есть, не волнуйся, – заверил старпом и показал удостоверение Котлонадзора о допуске к погрузке опасных грузов, закрыв при этом дату, написанную в документе.

– Давайте я запишу в журнал, – попросил крановщик.

– Пиши, я продиктую, – ответил Перехожук и назвал реквизиты документа, прибавив при этом год к дате выдачи удостоверения.

Подойдя к командиру, старший помощник доложил:

– Товарищ командир, подводная лодка к выгрузке боезапаса готова.

Капитан 2-го ранга с подозрением посмотрел на офицеров и, хмыкнув, скомандовал:

– Объявляйте боевую тревогу и приступайте, вон представитель ТТБ[7] уже икру мечет, и машина подъехала торпеды возить. Да, старпом, ты на мостик поставь кого-нибудь из вахтенных офицеров, а сам будь с минером. – Побурчав еще что-то себе под нос, командир добавил: – Понаберут черт знает кого, а потом расхлебывай, – и грозным голосом добавил: – Головы поотрываю, если что-то случится! Тревогу не забудьте объявить!

Опасные работы на подводной лодке осуществляются по боевой тревоге. Корабль готовится к немедленному отходу от причала, чтобы в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств не нанести урон соседним кораблям, причалу, береговой базе. Экипаж находится на боевых постах и в случае необходимости выполняет мероприятия по обеспечению живучести корабля. Руководит всей погрузкой командир подводной лодки, который обычно находится на причале. Старший помощник находится на мостике и обеспечивает управление погрузкой. На мачте в дневное время поднимается красный флаг, а в ночное – красный фонарь, дабы все проходящие мимо суда и корабли снижали ход и следовали с особой осторожностью. На подводных лодках все эти атрибуты вывешиваются на антенне.

На мостик вместо себя старший помощник поставил командира БЧ-4 лейтенанта Томковича, что особого восторга у того не вызвало. Его командный пункт был в рубке гидроакустиков во втором отсеке или в рубке радистов в четвертом отсеке. В тепле, читай себе книгу или занимайся документацией, а тут стой на мостике, всем ветрам открытом. Томкович попытался разжалобить старпома:

– Николай Андреевич, мне документы нужно делать, большой передатчик проверять, давайте кого-нибудь другого на мостик поставим.

Выгрузка торпеды из носового отсека

Но старший помощник был непреклонен:

– Знаю я ваши документы и ремонты – дремать в каюту рвешься. Марш на мостик.

Вздохнув, лейтенант Томкович полез на мостик, бурча под нос о несправедливости, но хорошо понимая, что спорить с капитан-лейтенантом – себе дороже, к тому же скоро истекает срок получения очередного воинского звания, «старший лейтенант». Убедившись, что начальник РТС занял место вахтенного офицера на мостике, старший помощник скомандовал ему:

– Объявить боевую тревогу!

Наконец все формальности были закончены, и экипаж приступил к выгрузке боезапаса. Первые три торпеды были выгружены с подсказками старшего помощника, но уже четвертую торпеду Цветков выгружал самостоятельно, лихо командуя торпедопогрузочной партией, крановщиком, а заодно и всеми, кто проходил мимо лодки по причалу. После седьмой выгруженной торпеды сломалась машина, выделенная торпедо-технической базой для перевозки торпед, и торпеды стали катать вручную под руководством командира рулевой группы лейтенанта Виталия Бурды. С последней торпедой на ТТБ, по указанию старшего помощника, пошел командир минно-торпедной боевой части, чтобы подписать и получить накладные. По дороге ему встретился выпускник, окончивший училище подводного плавания на три года раньше, старший лейтенант Володя Ходырев. Служил он командиром минно-торпедной боевой части на одной из подводных лодок эскадры. Удивлению его не было предела:

– Слушай, вчера же мы с тобой утром встречались. Ты еще шел в отдел кадров и сетовал, что многие твои одноклассники ждут уже по месяцу назначения на подводные лодки. А сегодня ты уже торпеды таскаешь!

Скомандовав матросам остановиться, Цветков не без гордости доложил:

– Товарищ старший лейтенант, командир боевой части «три» подводной лодки Б-49 лейтенант Цветков.

– Ладно, не выпендривайся. Как это тебя угораздило? А куда Орлова дели? – еще удивленней произнес Ходырев. – У тебя что, папа или дядя главком или министр обороны?

– Учиться надо было хорошо, – усмехнулся Цветков и, пожав на прощанье руку приятелю, скомандовал морякам продолжать путь.

На вечернем докладе командир отметил хорошую работу торпедистов:

– Неплохо поработали. Действительно ты, лейтенант, из везучих. Давай и впредь так же действуй. В октябре мы идем выполнять торпедные стрельбы на приз главнокомандующего Военно-морским флотом. Все офицеры должны быть допущены к самостоятельному управлению группами, боевыми частями, службами. Так что ставлю задачу: к первому октября лейтенантам сдать все зачеты. Старпому взять под строгий контроль, каждый день докладывать мне об успехах молодежи.

На следующий день «Сорок девятая» закончила выгрузку торпед из носового отсека и начала выгружать торпеды из седьмого отсека. Сыграли боевую тревогу, задраили верхний рубочный люк, проверили прочный корпус на герметичность снижением давления и начали создавать дифферент на нос.

Выгружать торпеды с кормы оказалось сложнее, чем из носового отсека. Торпедистам приходится работать, стоя на узком плотике. Из отсека торпеды выдвигались специальными штангами. Когда торпеда выходит из аппарата, нужно вынуть запальный стакан, завести бугель наружной транспортировки, представляющий собой траверсу с полотенцем – широкой полосой из мелкой сетки, – завести две оттяжки. Главное, выбрать место заведения бугеля так, чтобы торпеда имела небольшой наклон на нос.