Владимир Александрович Дресвянников

Мышление в системе интеллекта

1) изменениями тела, его физиологии в целом и физиологи мозга в частности;

2) социально-психологическими изменениями, связанными с обучением, профессиональной деятельностью, семейным состоянием, социальным окружением.

Конечно, в этом цикле есть определенная генетическая заданность, как и в строении мозга, и индивидуальных особенностях мышления – все мы генетически разные. Но, если первая составляющая во многом обща для всех людей, то вторая значительно меняется: мы рождаемся и живем в разных странах, семьях, у нас разные средние и ближние круги общения, мы отличаемся культурой, вероисповедованием, уровнем образования, экономическим положением…

Каждый период цикла онтогенеза характеризуется разным состоянием мышления. Наиболее критическим является стадия старения. Увы, для пожилых характерна быстрая утомляемость, замедление скорости мыслительных реакций, частичная потеря памяти. Это во многом связано с ухудшением кровообращения мозга, его недостаточным обеспечением кислородом. Происходят негативные изменения и в нервных клетках. Положительным является наличие, так называемого, интеллектуального капитала – накопленного опыта, благоприятно влияющих на мышление психологических установок, наличие того, что мы называем мудростью, знанием жизни.

16. Временная динамика. Так я назвал это свойство, имея ввиду то, что наше мышление связано со временем – всеобщей базой жизни человека.

Связь эта двоякая:

1) Состояние нашего мышления меняется в течение суток, что, кстати, очень индивидуально, смотри, хотя бы, наличие сов и жаворонков.

У каждого человека есть свои часы, когда мышление наиболее активно и наоборот. Я знаю несколько людей, которые активно умственно работают только ночью. У меня наиболее плодотворны для мышления утренние, дообеденные часы. Вечером также бывает плодотворный мыслеактивный период. К позднему вечеру я утомляюсь, а ночью вообще не в состоянии мыслить.

2) Направленность, характер нашего мышления меняются по оси времени: прошлое, настоящее, будущее. Так, если наше внимание и мышление обращены в прошлое, то это в основном работа с памятью; в настоящее – решение текущих проблем; в будущее – прогнозирование, целеполагание…

Мышление, направленное в прошлое, окрашено эмоциями, связанными с воспоминаниями. Мышление в настоящем более рационально, хотя куда от них – эмоций – денешься. Мышление, направленное в будущее может носить и рациональный, деловой характер, и проявляться эмоционально – мечтания, ожидания, иллюзии…

17. Зависимость мышления от характера человека. Понятно, что человек, обладающий сильной волей, не только в своей физической, но и в умственной деятельности проявляет эту волю. Лентяй – он во всем лентяй, для него характерна мысле-обломовщина. Характер в свою очередь, во многом, зависит от темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. А темперамент – от физиологии нервной системы. Так что здесь проявляется зависимость мышления индивидуума от особенностей его нервной системы. Но! Поскольку характер «куется» или «ломается» по ходу жизни, то и это влияет на мышление индивида. Например, совершенствуясь, он может сменить свое негативное мышление на позитивное, или приобрести свойства аналитического и критического мышления, наработать «холодное» мышление, отделяя мышление от эмоций.

18. Полезависимость/поленезависимость. Одни люди могут продуктивно мыслить только в том случае, если объект мышления находится в их непосредственном восприятии. Это свойство мышления называется «полезависимость». Другие способны оторвать мышление от объекта и обратиться к внутренним ментальным структурам, как отражению реальной действительности – «поленезависимость».

А какие свойства мышления вы можете еще назвать?

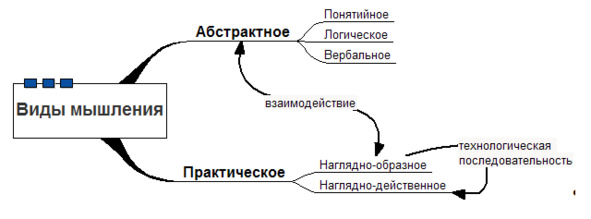

ОПИСАНИЕ видов мышления

Абстрактное и конкретное мышление

Рассмотрим более подробно виды мышления. Прежде всего, это абстрактное (теоретическое) мышление.

Абстракция (от лат. abstractio – отвлечение), форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, частных его свойств и связей.

Почему его еще можно назвать теоретическим или словесно-логическим? В процессе такого мышления человек оперирует понятиями (понятийное мышление), осуществляет суждения и умозаключения, использует методы индукции и дедукции (логическое мышление). При этом у него может и не быть практического, чувственного опыта, что не мешает ему получать новые знания.

При абстрактном мышлении человек продуцирует речь, т.е. и при восприятии, и при переработке информации мысли формулируются посредством языка, так проявляется вербальное мышление.

Таким образом, абстрактное мышление имеет две особенности:

1. Абстрагирование от реальности, отвлечение от несущественного, выделение существенного. Основные типы абстракции: изолирующая абстракция – вычленяющая исследуемое явление из некоторой целостности, обобщающая абстракция – дающая обобщенную картину явления, идеализация – замещение реального явления идеализированной схемой, информационной моделью.

2. Оперирование понятиями, суждениями и умозаключениями, использование речи.

Степень развития абстрактного мышления определяет способности человека к обучению, а, как известно, обучение укрепляет и развивает интеллект личности. Высокая степень его развития указывает на способность человека к познавательной, исследовательской, аналитической, научной деятельности.

А как вы думаете – что плохого в чрезмерном развитии абстрактного мышления? К чему это может привести? А если не в науке и образовании, а в профессиональной и обыденной деятельности есть ли польза от абстрактного мышления? Что оно может дать?

Теперь о конкретном мышлении.

Философский энциклопедический словарь определяет конкретное (от лат. concretus сгущенный) как естественное, видимое и осязаемое действительное, которое в определенное время находится в определенном месте.

А вот еще одно определение: конкретное – это реальный объект во всем богатстве его содержания, отражение действительности в восприятии, представлении и мышлении.

Представим образы:

– абстрактное – поднимаемся над землей (витаем в облаках) и видим общую картину; конкретное – спускаемся на землю и видим ее в деталях;

– абстрактное – видим общую схему-рисунок, например, стула; конкретное – разглядываем реальный стул в его подробностях, вплоть до царапины.

Рисунок 4 – Человек, высоко летящий над землей. Рисунок создан нейросетью Dream Studio по текстовому описанию.

В диалектике конкретное противопоставляется абстрактному, при этом «…познание осуществляется как восхождение от абстрактного к конкретному». Этот метод впервые описал Гегель и широко использовал в своих научных изысканиях К. Маркс. При этом под восхождением ими понимался переход от одной стороны сущности (объекта, явления) к другим ее сторонам и формирование целостности – системы. А получение нового знания становится подобным построению мозаичной картинки от отдельных ее элементов, причем вначале весьма приблизительных, до полного представления реального объекта. В принципе, в жизни мы так и делаем: вначале знакомимся с чем-то, имеем весьма смутное представление, а потом (если нам это интересно, нужно, полезно, или если есть такая необходимость, например, на работе) уточняем, добавляем, расширяем наши знания. Вообще, я думаю, что такое движение в познании точнее назвать так «движение от неполного знания к полному». А движение это может осуществляться как в абстрактной, так и в конкретной форме мышления, Если в абстрактной, то в итоге получается теория, а если в конкретной, то полная и точная характеристика отдельного объекта. А как вы считаете? Или нечего с Гегелем и Марксом спорить?

Находясь в системе образования, мы движемся в нашем познании от теории к практике, т.е. от абстрактного к конкретному: лекции → практические занятия. Хотя, конечно, в общественных дисциплинах практические занятия часто проходят в форме семинаров – это та же теория, только рассказываемая (читаемая по бумажке!) студентами. Какое тут движение от теории к практике. Различные деловые и ролевые игры уже в большей степени практика, конкретность.

Конкретное мышление еще можно назвать практическим, т.к. оно непосредственно направлено на практическую деятельность человека.

Оно делится на наглядно-образное и наглядно-действенное.

Наглядно-образное мышление – вид мышления, опирающийся на представления и образы. Функции образного мышления связаны с представлением событий и ситуаций, а также изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности. Важная особенность образного мышления – создание новых сочетаний объектов и их свойств, что трансформируется в творческие способности и формирует творческий интеллект человека. В отличие от наглядно-действенного мышления, рассматриваемого ниже, при наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа.

Наглядно-образное мышление приобретает особое значение в информационной экономике, т.к. интеллектуальная деятельность человека и социальное взаимодействие групп людей все в большей степени осуществляются в сетях Интернет, для которых характерна виртуальная реальность, основанная на образах.

Эффективность наглядно-образного мышления зависит от способностей человека к визуализации, т.е. мысленному представлению объектов, что в свою очередь определяется особенностями центральной нервной системы человека, а попросту говоря – устройством мозга.

Кстати говоря, профессор Гарвардского университета – Говард Гарднер, разработавший теорию множественного интеллекта, как разновидность выделил визуально-пространственный интеллект.

Если нет способностей к визуализации образов (представлению, видению картинок в своем уме; внутреннему зрению), то будет страдать наглядно-образное мышление. Ну, а без него бесперспективны профессии художника, фотографа (творческого фотографа, а не того, кто умеет только наводить объектив на объект и на кнопку затвора нажимать), дизайнера, архитектора, конструктора…

Наглядно-образное мышление – основа творческого (креативного) мышления посредством воображения. При этом в дополнение к наглядно-образному должно работать абстрактное мышление. Как вы думаете, почему?

Мое мнение – абстрактное мышление нужно, чтобы оторваться от существующей реальности, а без этого не создашь новую реальность (вначале в образах, а потом в действиях).

Безусловно, наглядно-образное мышление тесно связано со зрительным восприятием реальности, работой зрительной рецепторной системы – визуалы. Оно не может обойтись без памяти на образы – наглядно-образная память. Зрительное восприятие, наглядно-образное мышление и память – все это звенья одной цепочки.

А как у вас обстоит дело с наглядно-образным мышлением, визуализацией, воображением? Если вы обладаете этим, то было ли оно у ваших родителей, предков, т.е. явно передалось по наследству? А относитесь ли вы к визуалам? Как хорошо у вас работает зрительная память?

Наглядно-действенное мышление – это вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие объектов и их реальное преобразование, т.е. оно тесно связано с эмпирическим познанием реальной действительности.

Наличие и доминирование такого вида мышления определяет успешность человека в практической предметной деятельности (работаем не только головой, но и руками).

Обратившись вновь к Говарду Гарднеру, мы увидим, что в структуре интеллекта он выделял телесно-кинестетический интеллект как интеллектуальные способности владения телом, в том числе и мелкой моторикой рук. А без этого невозможно наглядно-действенно мыслить.

Как известно, около одной третьей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кистей рук. Из своего детства я помню, как много внимания в детсаду наши воспитатели уделяли аппликации, лепке, рисованию, работе с предметами (сборно-разборные игрушки). И это очень правильно: совершенствовалась моторика рук – совершенствовалось наглядно-действенное мышление. Развивалась и речь, поскольку проекция кистей рук находится рядом с речевой.

А если мы хотим и в старости сохранить мышление, память и не впасть в маразм, то работа рук (вязание, шитье, кулинария, живопись, игра на музыкальных инструментах, прикладное творчество, различные виды рукоделия…) просто необходима.

Отметим неразрывную связь указанных видов мышления:

1. В процессе мышления человек параллельно-последовательно мыслит абстракциями и образами, то есть сосуществуют и дополняют друг друга абстрактное и наглядно-образное мышление. Можно лишь говорить о доминировании в интеллекте человека того или другого вида мышления.

2. В практической деятельности технологически связаны наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, так как создание образа предшествует осуществлению действия.

3. В процессе познания реальной действительности человек последовательно переходит от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, а затем к абстрактному. Движение может идти и в обратном порядке, если переходить от гипотез, как результата абстрактного мышления, к их практической апробации или от абстрактной информационной модели к изменению на ее основе реального мира.

Рисунок 5 – Виды мышления и связь между ними

В идеале должен быть баланс между абстрактным и конкретным мышлением. В жизни мы часто видим примеры, когда отличный ученик – развитое абстрактное мышление – не вписывается в «прозу жизни» – слабое конкретное мышление. Или «мастер-золотые руки» не видит «дальше своего носа», не может спрогнозировать ситуацию, отличается алогичным поведением в обществе…

Как абстрактное, так и конкретное мышление работают с понятиями, но абстрактное – только в «голове», а конкретное – еще и в «руках». При этом конкретное мышление переходит от конкретно-образного к конкретно-действенному: вначале в своей голове имеем образ чего-либо, а затем работаем с ним, т.е. есть информационная модель чего-либо, а затем происходит ее реализация.

Кстати, время идет к обеду, и сейчас я буду варить грибной суп. В голове у меня представления-образы ингредиентов и технология приготовления; я буду воплощать их в конкретные действия, итогом которых станет вкусный (надеюсь!) суп.

Чем полезно такое сочетание образного и действенного мышления? Выстроенные в голове образы – это своеобразный план действий. При этом реальная работа является осознанной, а не такой, когда дергаешься, суетишься и чертыхаешься… Вдобавок к этому образы идут перед действиями и, если включено внимание, предупреждают тем самым от ошибок и рисков: «Берешь кастрюлю, смотри, если она переполнена, то неси аккуратно, не пролей!» – так предупреждают нас мыслеобразы, если перевести их на вербальный язык.

Кроме понятий и образов абстрактное мышление использует такие мыслеформы, как суждение и умозаключение, что очень полезно для познания. Еще оно может оперировать с символами, и не только в точных науках – математике, физике, химии, но и в психологии, эзотерике. Интуитивные представления тоже не чужды абстрактному мышлению.

А конкретное мышление на кинестетическом уровне использует физиологические ощущения.

Степень использования всех этих мыслеформ разная, во многом зависящая от типа рецепторной системы индивидуума, генетически заданной структуры его мозга. «Аудиалы» в большей степени работают с понятиями, у них развито вербальное мышление. «Визуалы» – с образами. «Кинестетики» – с мышечными ощущениями, представлениями. По-разному сформированные участки мозга – левое и правое полушарие, мозолистое тело, фронтальная область и т. д. – индивидуальная, генетически заданная физиология мозга, – безусловно, так же влияют, но это отдельный разговор. Я, например, более склонен к абстрактному мышлению, чем к конкретному.

В абстрактном мышлении есть риск мышления «обманными» абстракциями – иллюзиями. Они завладевают мышлением, влияют на поведение и приводят к разочарованиям, обидам, провалам.

Компьютерная виртуальная действительность, которой увлекаются дети и молодежь, не способствует точному, правдивому восприятию реальности, а как раз, создает эти иллюзии. И это большая проблема современного мира – в этих иллюзиях жить гораздо интересней и приятней, чем в грубой реальности.

Рисунок 6 – Образ фантастической галактики. Рисунок создан нейросетью Dream Studio по текстовому описанию

Еще немножечко о конкретном и абстрактном мышлении на условных примерах.

Допустим, что Борис отличный специалист (неважно в чем), у него «золотые руки», наработаны соответствующие технологические умения и навыки – он обладает конкретным мышлением.

Далее имеем два варианта развития событий:

1. Борис, ну никак, не может мыслить абстрактно, переходить от практики к теории. Он использует свои наработки как «ноу-хау» и получает определенные выгоды. И это всё… В остальном Борис «великий немой» и, в лучшем случае, может сказать тому, кто хочет научиться у него: «Наблюдай за мной. Делай как я».

2. Борис может мыслить абстрактно. Тогда он формализует свой опыт – описывает его на определенном языке, обобщает, формирует понятия, суждения умозаключения, классификации, определяет зависимости, т.е. создает свою теорию (ну, хотя бы, создает какие-то элементы теории). Это интеллектуальный продукт Бориса, который можно продавать и получать дополнительное благо.

В великой и могучей Сети сейчас достаточно много специалистов: фотографов, копирайтеров, дизайнеров…, которые ведут свои курсы. В основном их курс – это «делай как я», либо в дополнение давно известная теория. Но, некоторые способны к обобщению, сравнению, умозаключению и тогда мы получаем что-то новенькое, которое и стоит дороже, и привлекает нас больше.

Еще одна ситуация. Допустим, Света получила стандартное образование в какой-то предметной области, которое, в основном, конечно, будет теоретическим.

Далее имеем варианты:

1. Увы, Света не обладает конкретным мышлением и тогда, несмотря на «красный» диплом, будет никудышным специалистом – очень частая ситуация с «отличниками» и «золотыми медалистами».

2. Ура, Света им обладает! Тогда она с легкостью превращает теоретические знания в практические. Более того, спокойно может освоить и другую специальность, находя между ними общее. Находясь на вершине иерархии знаний – «точка сборки» – Света может «спуститься» вниз по одной «веточке» в одну предметную область, а по другой – в другую. И еще Светлана может, используя прием «изоляция», «перетаскивать» что-то полезное из одной предметной области в другую – в экономике это называется бенчмаркинг (от англ. Benchmarking), лучшая практика.

Еще один пример о сочетании абстрактного и конкретного.

Ранее я написал книгу о формировании и развитии эмоционального интеллекта («Развивай эмоциональный интеллект: наша жизнь – это эмоции! Расскажу, что и как»). Допустим, что вы решили формировать этот самый интеллект и, прежде всего, научиться управлять своими эмоциями, создавать позитивное настроение. Вы взяли на вооружение метод, который является по характеру абстрактным – создание общих положительных психологических установок с визуализацией благоприятных образов (солнце, тепло, сердце…) и аффирмациями (например: «Я очень спокойный, добрый и отзывчивый человек. Я люблю жизнь, людей. Я ощущаю в себе божественную силу…»). Но! В стрессовых, конфликтных и других напряженных ситуациях ваши руки дрожат, шея и лицо напрягаются, голос срывается… и все ваши установки, образы и аффирмации – «коту под хвост». Ваша физиология – это конкретика. Значит, нужно научиться управлять тонусом мышц, дыханием, голосом. И эффект синергии будет тогда, когда совместите абстрактное и конкретное – ваши мировоззренческие установки и физиологические состояния. А аффирмации станут «ключом» перехода в нужное состояние, а не «попугайничанием».

Только решил завершить эту тему, как на глаза попалась информация о технологии счета, названной «ментальная арифметика». Суть ее в том, что вначале ребенок считает на счетах-абакус, т.е. у него работают руки и, соответственно, наглядно-действенное мышление. Но затем счеты убираются, и он создает их в своем воображении – образ заменяет реальный предмет – наглядно-образное мышление. И, представьте себе, мозг так ловко настраивается, что ребенок очень быстро, без всяких записей производит многочисленные арифметические действия. Как утверждают ученые, у ребенка происходит развитие интеллекта путем согласования работы левого и правого полушария мозга. Конечно же, при этом формируется способность к концентрации внимания, укрепляется память. Думаю, что ментальная арифметика очень полезна пожилым людям для профилактики старческого слабоумия.

А вообще, конечно, «краеугольный камень» нашей жизни – это конкретное мышление, обеспечивающее профессиональную деятельность полную «грубой» конкретики. Этим мы зарабатываем себе на жизнь! Да и в послерабочих, домашних условиях мы на 90% занимаемся ремонтом, уборкой, готовкой, выращиванием овощей… – «сухая» конкретика.