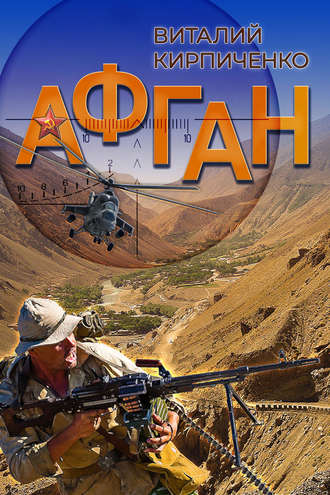

Виталий Кирпиченко

Афган

– Какое счастье тебе, баба Варя, иметь такого гостя, – заговорила первой Анюта, поравнявшись с калиткой. Она старалась выглядеть смелой и непосредственной. Однако даже неопытному глазу было видно, как напряжено, как наэлектризовано её тело. – Все дрова переколоты и во дворе порядок. Что значит мужчина в доме!

– Притом хозяйственный и непюшший, – напирая на «о», растягивая слова, шутливо продолжил Александр. – А дровишки порубить – моя давнишняя мечта. Лучше всякой зарядки действует. Так что, Анютушка, давай заявку, и я с величайшей охотой исполню её.

– Да уж ладно, отдыхайте, – остановилась Анюта напротив Александра и повернулась так, чтобы незаметен был её стоптанный валенок. – Я сама как-нибудь справлюсь. Мы, деревенские, всё можем. Только трудно нам быть культурными, хоть и шибко стараемся. Театров нет, ресторанов нет – где нам учиться культуре? – развела она руками. – Одно кино, и больше ничего.

– Культурный, Анюта, не тот, кто правильно держит вилку, хотя и это важно, – сказал Александр, любуясь девушкой.

«Значит, всё-таки видел, как я груздь на юбку уронила, – ещё больше смущаясь, подумала Анюта, – а виду не подал. Вот какой хитрый». Вслух же произнесла:

– Вот и сегодня у нас будет кино с каким-то интересным названием. Говорят, хорошее. Детей не пускают.

– Значит, про любовь. Приглашаю тебя, Анюта, на последний сеанс, билеты беру на последний ряд. Приглашение принимается?

Анюта не поняла шутки, она просто не знала её скрытого смысла.

– У нас всего один сеанс, в восемь часов. И билеты без мест, кто куда хочет, туда и садится.

– Так даже лучше, – заключил Александр и хотел продолжить разговор всё в том же шутливом тоне, но потом одумался и серьезно спросил:

– Анюта, если ты не против – я зайду за тобой? – И, заметив нерешительность девушки, предложил встретиться на улице в семь тридцать.

– Лучше я за вами забегу, – отвергла Анюта предложение Александра. – На улице такой морозище, нетрудно и уши отморозить.

Они с нетерпением ждали вечера.

Около семи лязгнула калитка, послышались лёгкие шаги в сенях, и Александр замер в ожидании. Впорхнула Анюта.

– Здравствуй, бабуленька! – кинулась она к старушке как после долгой разлуки. Обняла и крепко поцеловала её.

– Ой, чо с тобой деется? – покачала та головой. – И одежонка на тебе кака-то никудышная. Иль тебе жить надоело, горюшко ты моё? – запричитала баба Варя, пристально вглядываясь в радостное лицо девушки и в её странный наряд. – Ты слышишь меня, горемычная, иль не слышишь? Кто в такой мороз так выряжатся? Ты чо, совсем сдурела? Ты чо ж думашь, энтот лапоток твой спасёт от морозу? Задрать бы тебе юбчонку да всыпать хорошенько…

Александр глянул на шляпку Анюты и удивился точности сравнения. Лапоток, да и только. Усмехнулся незаметно, и тепло разлилось в его душе. «Милая моя девочка, – подумал он, – как же тебе хочется быть другой, и не знаешь того сама, как хороша ты в своем платочке и пальтишке».

К клубу подходили вчетвером: у дома с новой верандой к ним присоединились, по всей видимости, догадывался Александр, молодожёны. Хитро посматривая на офицера, молодица нашептала что-то Анюте на ухо, отчего та полыхнула румянцем, потом виновато, извиняясь за подругу, поглядела на Александра.

В клубе Анюта скрылась в толпе, оставив провожатого у входа. Вернулась с билетами, чем поставила его в неудобное положение. Движения её были порывисты, она не видела никого и в то же время чувствовала на себе сходящиеся, как в фокусе, взгляды односельчан: любопытные, добрые, насмешливые, осуждающие…

Кино было, как по заказу, красивое, музыкальное, радостно было видеть чужое счастье и не думать о своих неурядицах.

Анюта сидела так тихо и так внимательно, чуть приоткрыв пухлые губы, рассматривала всё, что происходило на экране, что Александру нестерпимо захотелось взять её руку и нежно погладить. Анюта не отняла руки, только пальцы её нервно подрагивали…

Возвращались из кино, оставляя попутчиков, и, наконец, остались одни. Вот уж до дома Анюты совсем немного, и шаг замедляется сам по себе.

Но путь не бесконечен. И вот уж пора прощаться. Они остановились. Было так светло от полной луны и белого снега, что отчетливо просматривались Анютины глаза в пушистых от инея ресницах, выбившиеся на висках завитки волос тоже припушены морозцем. Холодным блеском мерцал ровный ряд зубов. Анюта выжидающе смотрела снизу-вверх на Александра, и ей подумалось, что если не поцелует он вот сейчас, то не быть им вместе.

Александр взял, ставшие вдруг безвольными, руки девушки, бережно поднёс их к губам и нежно поцеловал. Руки дрожали, да и её всю трясло в ознобе, она не знала, что с ней происходит, как ей быть, что делать, она только чувствовала, как какая-то свежая и радостная волна подкатила к груди. Руки Александра коснулись холодных щек девушки, на миг его взгляд встретился с вопросительным, доверчивым взглядом раскрытых в испуге её глаз и больше, кроме сладких поцелуев, они ничего не помнили. Шляпка свалилась в снег, волосы Анюты рассыпались по плечам, она прильнула к груди Александра.

Хлопнула дверь сеней, потом лязгнула калитка.

– Я пойду, – тихо сказала Анюта, глядя в сторону своего дома. – Папа ждёт.

Александр ничего не сказал, только крепче сжал её холодные ладони, задержал их в своих руках и хриплым, чужим голосом произнес фразу, показавшуюся бы дикой ему минуту назад.

– Анюта, я прошу тебя… будь моей… женой, – сказал и удивился простоте слов, выражающих такое сложное событие в жизни человека.

От калитки послышалось:

– Нютка! Пора домой!

– Я пойду… я подумаю, – Анюта высвободила руки. – Я спрошу бабу Варю.

Баба Варя ждала этого, она своим, ей даже неизвестным, чутьём поняла, что это должно было случиться.

– Ой, гляди, милая, сама, – сказала она Анюте, когда та примчалась чуть свет и выпалила ей свою новость. – Ить тебе жить, тебе и выбирать. Он, видать, человек сурьёзный, вон пьёт совсем мало, только чо-то у него на душе. Он тебе не сказывал случаем?

– Нет, бабуленька, ничего не говорил, – испугалась Анюта. – Он только спросил, согласна ли я.

– Чо – согласная? – насторожилась баба Варя.

– Ну, выйти за него…

– А… Ну, а ты чо ему?

– Сказала, что подумаю… посоветуюсь с тобой.

– Право, не знаю, моя ласточка, чо тебе и присоветовать, – прослезилась старушка. – Была бы жива Анфиса, царство ей небесное, как бы она была рада, она бы по-матерински и благословила тебя. А чо я? Я стара, и сужу також.

Александр слышал шепот в прихожей, догадывался, о чём говорили там.

«Что я могу дать ей, – размышлял он, – я, кому за тридцать? Как скажется разница в пятнадцать лет? А если со мной случится что-то? Два года в стреляющем Афганистане ещё неизвестно как пройдут. Разве ей мало теперешних забот, чтобы взвалить ещё и свои на её плечи».

Приглушённые голоса то затихали, то с новой силой перебивали друг друга. Обсуждение такого важного вопроса иначе и не могло проходить.

Стукнула дверь, и вскоре под легкими шагами Анюты захрустел снег. Радостно и светло было у Александра на душе, та же, чуть слышимая музыка звучала нежными серебряными колокольчиками, и жаль было её тревожить.

Грезились картины, одна краше другой, и не было ни одной без Анюты. Она рисовалась в воображении Александра то среди таких же, как она сама, сероглазых, русоголовых милых детишек, то у госпитальной койки, на которой он умирает от ран, как умирал князь Андрей Болконский.

Мечтания оборвала баба Варя. Она вошла в горницу тихо, вкрадчиво. Заметив, что гость её не спит, заговорила с ним издалека:

– День-то вона какой на дворе! Прямо ангельский! Хрещенские морозы прошли, теперя и до весны рукой подать…

Александр глубоко вздохнул и ничего не сказал в ответ.

– Не заболел случаем? – остановилась старушка у кровати.

– Здоров, как никогда! – услышала она в ответ бодрые слова. – А вы как себя чувствуете?

– Чо я… Старость – не радость, поскрипим еще малость, да на покой. Вона роща рядом, – кивнула баба Варя в сторону сельского кладбища. Немного помедлив, сообщила:

– Анюта прибегала, вся так и светится, дуреха.

Александр молчал, он ждал прямого вопроса и был готов к этому.

– Боюсь я за неё, – отодвинула в сторону занавеску, на неё текла вода с подтаявшего окна. – Больно уж доверчивая, чистое дитё. Оммануть её, коль кто захочет, так совсем просто. И какой это грех будет на ём! – Старушка сверкнула лучиком глаза в сторону гостя, и дольше обычного задержала взгляд на его лице. – «Вона какой боров гладкий, любую девку захомутает, обкрутит, – подумала она, ничего не поняв по выражению его лица. – Говорят, все эти офицера так и думают, как бы приударить за какой юбкой, да потом кинуть с брюхом». – Я говорю, грех какой будет тому, кто оммануть её задумает, – категорично заявила баба Варя, запугивая «охальника».

Александр решил больше не терзать душу сердобольной старушки.

– Варвара Спиридоновна, – заговорил он, чётко выговаривая каждую букву, – я люблю Анюту и хочу, чтобы она стала моей женой. Если согласится – буду самым счастливым человеком на свете.

– Да согласная она, согласная, в том-то и беда, – махнула старушка рукой и кончиком белого платочка утерла глаза. Вздохнула. – Дай Бог вам счастья! Только раньше, чтоб пожениться, ой, сколько надо было ухаживать! А теперя…

* * *

Гайдаенко приехал в гарнизон ранним утром. Туман окутывал серой пеленой ближний лес, и он казался не лесом, а подножием огромной скалы с растворившейся в сером небе вершиной.

Сырость леденила шею, промочил ноги и брёл, не разбирая дороги, напрямки к пятиэтажному дому, стоящему застенчиво в стороне от других, таких же серых и неприветливых.

В дверях его квартиры торчала записка. Развернув её, при тусклом свете коридорной лампочки прочитал чёткие строчки: «Срочно прибыть к командиру. 12.02.86 г. НШ».

«Может, в батальоне ЧП? – гадал Александр. – А может, с сыном что случилось?»

Не успел скинуть шинель, как в дверь осторожно постучали. Вошла соседка, Валерия Викторовна, жена майора Крушинина, заместителя начальника штаба полка.

– С приездом, Александр Андреевич! – улыбнулась она. – А где потеряли своих?

– Остались у родителей, – ответил Александр и тут же поинтересовался, не знает ли она причины столь срочного вызова. Оказывается, знает.

Редкий случай, когда жена офицера не знает того, что делается на службе мужа. Они знают всё и обо всём, независимо от того, болтлив или молчун муж. А что касается своего полка, так знают больше командира.

– Какое-то письмо на имя командира, и касается оно вас, а еще по приказу министра обороны идут сборы в Афганистан, уходят не по замене, а для пополнения, первый и второй батальоны, полностью укомплектованными, – просветила соседка.

Вопрос с Афганистаном не застал Александра врасплох. Он знал, что пойдёт со своим первым батальоном, знал, что пойдет и второй, только с командиром его не было до конца решено, командир уже побывал там, получил три ранения и два ордена, с него, пожалуй, хватит. Надо предоставить возможность и другим проявить себя. Кто будет этот другой, Гайдаенко не знал, но предполагал, что это будет наверняка Хатынцев, если не Ланин.

Письмо занимало его меньше всего: тайное скоро станет явным и, маловероятно, что оно такое уж очень важное.

– А еще какие новости, Валерия Викторовна? – просто так, чтобы не молчать, спросил Гайдаенко, выкладывая вещи из чемодана.

– Неделю назад тут похоронили Нечаева…

Гайдаенко прихлопнул чемодан, повернулся к Валерии Викторовне.

– Говорят, во время какой-то важной и сложной операции погиб. А привезли его сюда, потому что жена решила остаться здесь, ей предлагали Гродно, да она отказалась. С двумя детьми намыкаешься среди чужих, а тут работа у неё хорошая, да и все свои, помогут всегда.

Замполита в штабе не оказалось, а майор Крушинин корпел над каким-то очередным донесением «об устранении недостатков», выявленных только что убывшей комиссией из штаба бригады. Крушинин недовольно поднял голову, прижмурившись, долго всматривался уставшими глазами в Гайдаенко, а узнав его, встал и, широко улыбаясь, крепко пожал ему руку.

После обычных вопросов об отпуске, как бы невзначай, заметил:

– Да, Александр Андреевич, сроки убытия нам поменяли.

– Я это предполагал. Кто со вторым идёт?

– Со вторым идет Хатынцев.

– А где Ланин? Его, кажется, планировали.

– Ланин уже зам командира полка.

– Ну, а Чайковский куда делся?

– Ушёл командиром полка в САВО, вместо погибшего полковника Гладкова. Ты его должен знать, он был у нас в бригаде. Вот сколько перемен за какой-то месяц.

– Немало. Когда планируется быть там?

– Пятнадцатого мая. До этого мы должны укомплектоваться до ста процентов, пройти программу спецподготовки. Работы уйма – времени в обрез!

– Мои действия?

– Приступить к подготовке согласно плану.

* * *

На следующий день в роте, где подполковник Гайдаенко с офицерами батальона изучал личные дела прибывших на пополнение солдат и офицеров, раздался телефонный звонок. Командир роты подал трубку.

– Вас, товарищ подполковник. Подполковник Кульгавый.

– Александр Андреевич, – раздалось в потрескивающей трубке, – с приездом тебя! И давай-ка зайди сейчас. Ничего, пусть пока без тебя проверяют, доверять надо подчиненным, двигать молодежь, так сказать, смелее. Она наша смена!

«Достойная», – хотел подсказать Гайдаенко, но сказал: «Хорошо!» – и почувствовал, как что-то мерзкое сжимает ему сердце.

– Садись, разговор будет долгий, – встретил замполит полка, как-то странно, со всех сторон сразу разглядывая Гайдаенко.

– Я вас слушаю, – запахивая душу, сухо произнёс Гайдаенко. Долгая пауза не смутила его, он знал наперёд исход всех бесед и партийных разбирательств – в любом случае будешь виноват: ушёл от жены – развалил семью, ушла жена – не сохранил семью, много взысканий в подразделении – плохая воспитательная работа командира, мало взысканий – не работают командиры, скрываются нарушения…

– Расскажите, что у вас происходит с женой, – спросил Кульгавый, переходя на официальный тон, хотя в обычной обстановке они, как ровесники и равные по званию, обращались на «ты».

– То, что и должно происходить, когда всё не так, когда порваны узы…

– Узы…узы… – Кульгавый резко повернулся к Гайдаенке. – Ваши узы – наши обузы! Я должен, наконец, обязан заниматься чёрт знает, чем, хотя у меня и без этого вон, сколько дел, – показал он рукой поверх головы, – и, поверь мне, более важных, чем копаться в чужом белье…

– Ну, так и занимайтесь делами, – вспылил и Гайдаенко, – а мы как-нибудь сами разберёмся, без вашей помощи!

– В таком случае сделайте так, чтобы не шли сюда письма с просьбой: разобраться, повлиять, наказать и так далее… – развёл руками Кульгавый.

– Я не писал.

– На тебя написали, – сорвался с официальности Кульгавый, – а я должен разобраться с тобой, и дать незамедлительный ответ. Иначе, как сказано в письме, будет сообщено выше о нашей круговой поруке, бездеятельности и неспособности управлять войсками. Во как!

– Пишите, что я виноват. Ведь что бы я ни сказал, все равно буду виновен, – пожал плечами Гайдаенко.

– Ну, хорошо! Тогда почитай сам, что о тебе пишут твои родственники. Может, это придаст тебе сил и желания осветить вопрос со всех сторон. Конечно же, объективно. И, возможно, оправдаться.

– Объективно не могу, субъективно попробую, и бесстрастный судья, надеюсь, меня оправдает.

– Чтобы предметней был разговор, всё же прочитай письмо. От тещи. Надо полагать, недавно любимой? Не забывают они своих зятьков и в хорошее, и в трудное для Родины время, – чуть заметно улыбнулся замполит, протягивая письмо Александру.

– Письмо написано не мне, – посмотрел тот на конверт. Он узнал круглые буквы тёщиной руки.

– Но о тебе. Читай, не стесняйся. По каждому пункту обвинения будем давать с тобой «исчерпывающие объяснения». Называется это – работа с письмами. Вот как!

Гайдаенко взял с явной неохотой письмо и с безразличной миной стал читать. Чего там только не было! В конце просьба к командованию и партийным органам принять меры и сурово покарать подполковника Гайдаенко, потерявшего «всякий облик советского офицера и человека». Если же его не призовут к порядку, то она, тёща, найдёт управу и на них, она знает, куда обратиться!

– Ну, что скажешь? Лихо, а? – цокнул языком Кульгавый, подзадоривая Александра.

– Лихо, – вздохнул тот. – Странная психология у тёщ: плохой зять – накажите его, чем строже, тем лучше. Куда подевались всепрощающие женщины России? Зачем тут думать и взвешивать, почему так получилось? Взять и наказать!

– И что же такое у вас получилось?

– Остро проявилась психологическая несовместимость. А тут ещё всемогущая тёща.

– Тёщу пока не трогать. Она – второстепенный член вашей семьи…

– Вот так и напишите ей, потом узнаете, кто какой член.

– Всё зависит от вас самих. Конечно, можно принять позу обиженного и оскорблённого, но можно быть и выше этого, не замечать мелочей, ну, и не забывать о прощении. Ты, кстати, хорошо об этом сказал. Хотя бы ради сына. Знаешь, что такое безотцовщина? Не знаешь. А я знаю, и врагу заклятому не пожелаю. Веришь, был мальцом, и так порой хотелось, чтоб отец или похвалил, или выпорол, а за что – я бы нашел. Но… А что мать? Мальчишке нужна крепкая отцовская рука, поддержка нужна!

Кульгавый умолк, крепко потёр побледневшие скулы, уставился в выходящее на улицу окно.

– Ладно, – произнёс он глухим голосом, – отвлеклись мы. Так в чём же ваши разногласия, и что вы намерены делать?

– Разногласия по многим вопросам, и делать пока я ничего не буду. Тем более, что мне предстоит Афганистан.

– Понятно. Коварная душманская пуля поставит точку в этой запутанной и романтической истории, – съязвил Кульгавый.

– Возможно и это, – не стал противоречить Александр, – но я имел в виду другое. Время рассудит нас и внесёт свои коррективы. А в письме тёще сообщите, что для исправления отправили штрафником на передовую. Это её успокоит. На время.

* * *

Тринадцатого мая два батальона прибыли на станцию Ташкент. Бросилась в глаза особенность восточного колорита: обилие солнца, тепла, зелени, фруктов, стёганых халатов, расшитых тюбетеек.

– Смотрите, – выкрикнул кто-то из строя, – написано: «Тошкент», через «о». Ошибка, что ли?

– Ошибка, что мы здесь, – ответил кто-то, явно рассчитывая на весёлую реакцию, но смеха не последовало.

Через три часа были на аэродроме Тузель.

Подполковник Гайдаенко и майор Хатынцев пошли к коменданту для уточнения места и времени посадки личного состава в самолёты. Коменданта на месте не оказалось. Офицерам сказали, что он на дальней стоянке. Уточнили, где эта дальняя стоянка, и направились по солнцепёку, по пыльному полю на другой конец аэродрома.

Прошли мимо транспортного самолёта со звездой и номером 63 на его зелёном крокодильем боку, из его чрева люди в масках и серых халатах выгружали длинные деревянные ящики. На ящиках были написаны и перечёркнуты фамилии, кроме одной, свеженакрашенной.

– Сизов, Федоровский, Романюк, Курило, – прочитал Хатынцев только на одном ящике. – Эти уже отвоевались. Интересно, есть ли очередь на эту возвратную тару? Герои, наверное, без очереди, как и награждённые тремя орденами «За службу Родине», а от полковника и выше транспортируют в персональных ящиках, с декоративными гвоздями и медными ручками по бокам. Курило же и здесь в «общем» проехался. Курило, Курило. Курило откурило и проблемы все решило…

– Ты что кощунствуешь, поэт? – неодобрительно посмотрел Гайдаенко на товарища.

– Нет, я не кощунствую. Я плачу. Я плачу сухими слезами России, – мрачно покачал головой Хатынцев. – Мы отлично уяснили, что один в поле – не воин, и нам невдомек, что этот один – чей-то сын, брат, отец, муж, что вообще он единственный…

– Не хотелось бы такой судьбы, – примирительно сказал Гайдаенко, озадаченный небывалой ранее, как ему казалось, рассудительностью Хатынцева. «Вопросы жизни и смерти всегда настраивают на философский лад, потому что это вечно», – подумал он, а вслух сказал:

– Никто не знает своей судьбы.

– Почему? – ощетинился Хатынцев. – Есть, которые знают. И им уготован иной путь, параллельный нашему, но гладкий, без рвов и ухабов, и с этого пути они не свернут, и в такой ящик не сыграют. Да что там! – махнул он рукой и умолк.

Побрели к следующему самолёту, у которого тоже копошились люди. Ящики не выходили из головы Гайдаенко, и небрежные надписи на них усиливали тягостное впечатление.

– Александр Андреевич, – разорвал молчание Хатынцев, – я хочу спросить тебя и всегда что-то мешает. Ты только пойми меня правильно.

– Постараюсь понять правильно, – спокойным голосом отозвался Гайдаенко. – Спрашивай, коль нужда в том есть. Ну, что умолк?

– В городке говорят, что вы развелись с женой. Так ли это? Или это очередная сплетня?

– Да, это так. Только зачем тебе это?

– Есть причина, – полез за сигаретой Хатынцев, руки его дрожали. – На мой взгляд, лучшей семьи в городке не было… и вот такое. Со своей Галкой мы скубёмся каждую минуту, как оказываемся вместе, а живём. Так вот я думаю, может, для неё сейчас самый момент обвести меня вокруг пальца, подарить хор-рошие, ветвистые такие рога. Такое из нашей братии не один испытал. Любви от неё я не дождусь, пожалуй, а чего другого – это сколь угодно.

Александру стало жаль товарища.

– Олег, есть хорошая пословица, мудрая, я бы сказал, – вознёс он палец. – От сумы, от тюрьмы, от неверной жены – не зарекайся. Будь всегда готов к этому, и тогда не придётся тебе, если, не дай Бог, что-нибудь такое и случится, бежать с верёвкой на чердак.

– Так-то оно так, да не хотелось бы пополнять отряд бешено размножающихся, и давно вычеркнутых из «Красной книги» пятипалых рогоносцев.

– Не переживай, все будет хорошо! Если захочешь – персиянку отобьём у супостата, – хлопнул Гайдаенко сильной рукой по худой, костлявой спине товарища, и этим самым поставил точку на теме. – Интересно, где этот комендант запропастился? Не расплавился же он под этим солнцем, может, в арыке где прохлаждается? Ты заметил, сколько их тут?

– Кого? Комендантов? – рассеянно переспросил Хатынцев.

Подошли к самолету, это был старый трудяга семейства Илов. Из него выгружали раненых. Их выносили на носилках с капельницами, вели под руки, некоторые самостоятельно брели к санитарным машинам. Были безразличные к окружающим лица, были ищущие глаза, их обладателям казалось, что они обязательно встретят кого-то из родных или знакомых в этом далёком краю.

Гайдаенко смотрел на исковерканных войной людей, они видели смерть, им долго еще будут сниться кошмарные сны, долго будут они вздрагивать во сне и наяву при любом безобидном звуке упавшего предмета.

Пройдут годы, и постепенно, из молодых героев перейдут они в разряд старых, безногих, безруких инвалидов, былые заслуги их будут ставить под сомнение. За ними останутся прозвища: «Иван-СтукНога», «Пашка-Культя», «Одноглазый», «Безбородый», «Ушибленный», привыкнут к прозвищам и былые солдаты…

«Нет, – думал Гайдаенко, глядя на раненых, – лица у них не те, что встречаются на обложках журналов, и рассказать эти парни могут такое, что не каждый корреспондент рискнёт написать».

Один из раненых подошел к ним, левая рука на перевязи, на одном погоне четыре звёздочки, на другом три. Он попросил закурить. Хатынцев подал ему пачку сигарет, дал огоньку.

– «БТ», – втягивая с наслаждением дым, проговорил капитан, – давно не курил таких!

– Где это тебя? – кивнул Хатынцев на руку капитана.

– На перевале. Хорошая драчка получилась. Их около сотни полегло, да и у меня от роты мало что осталось.

– Близкой победы не видать?

– Далекой тоже.

Помолчали, думая каждый о своём.

– Вы – туда? – спросил капитан.

– Туда. Куда ещё, – обыденно ответил Хатынцев, в его голосе сквозила обречённость.

Капитана позвали.

– Желаю вам возвратиться живыми и невредимыми, и.… малых потерь, – пожелал он и приложил руку к козырьку выгоревшей фуражки. Офицеры в ответ пожали ему руку. Рука капитана была сухой и горячей.

– Легко отделался, – кивнул Хатынцев вслед уходящему капитану. Гайдаенко на это не отозвался, а про себя подумал: «Нелёгкая судьба нам уготована, дай Бог, чтоб ещё и позорной не была».

В поисках затерявшегося коменданта аэропорта, подошли к загружающимся военными самолётам. В брюшину самолётов по трапам, двумя колоннами, согнувшись под тяжестью снаряжения, втекали десантники. За погрузкой наблюдали невысокий подполковник-десантник и майор ВВС. Командиры взводов и рот изредка подавали команды. Угадывая в майоре коменданта аэропорта, офицеры направились к нему. Подошли, поприветствовали офицеров.

– Комендант аэропорта Данилин, – представился майор.

– Командир полка подполковник Волконский, – с достоинством назвался десантник.

«Знатная фамилия, соответствует бравому офицеру», – отметил Гайдаенко.

«Голубая кровь, – подумал и Хатынцев, разглядывая в упор десантника. – Посмотрим, как ты себя ТАМ покажешь, гусссар!»

– Вашей группе посадка в 14.20 с этой же площадки, – сказал комендант, обращаясь к Гайдаенко. – Вон, на те самолёты, – показал он на самолёты гражданской авиации.

В четырнадцать часов батальоны были у самолётов. О посадке не могло быть и речи: самолёты были закрыты и опечатаны. Солнце пекло нещадно. Солдаты искали что-нибудь, что хоть частично могло защитить их от кинжальных лучей.

Экипажи появились в 14.30, и были совершенно не похожи на тех напыщенных и холеных лётчиков, важно шествующих мимо издерганной толпы пассажиров. Они были какие-то потные и взъерошенные.

«Так бы вас почаще погонять, – зло пожелал Хатынцев лётчикам, – тогда бы и вы навели порядок в своей «комфортабельной» авиации, не мучили бы, не гоняли людей от стойки к стойке».

Таможенные процедуры были формальны: таможенники знали, кого и когда потрошить.

Погрузка шла заведённым порядком. Глядя на унылые, сосредоточенные лица, без труда можно было догадаться, какие мысли несли в себе солдаты, какие заботы одолевали их.

Вот прошел рядовой Ивашов, единственный сын у родителей-интеллигентов, вылитый сказочный Василек. Вид такой, что вот сейчас брызнут хрустальные слёзы из ясных голубых его глаз и покатятся по пыльному трапу крупными шариками. Трудно ему было в мирных солдатских буднях, теперь и подавно.

За Ивашовым следует командир второго отделения первой роты сержант Крутов, из рабочих, отец двойняшек. Родились месяц назад, и много труда пришлось приложить Гайдаенко, чтобы выбить краткосрочный отпуск молодому папаше. Повидал тот сыновей, и о них теперь его думы: если что, кто заменит им отца, будет ли тот, другой, для них опорой и примером, или…

Ефрейтор Цыганок. Детдомовец. Не стыдится своего «высокого» звания. Фамилию получил в награду за огромные чернющие глаза, смоляные кудри и неукротимый нрав. Этот в огне не сгорит, в воде не утонет. Всюду свой.

Рядовой Рогачев. Из строителей. Успел дважды на «губу» за «употребление». Не боится работы, ни грязной, ни тяжелой, даже стремится к ней, тогда-то и преображается его простецкое лицо.

Рядовой Ярошенко. Сын высокопоставленной особы из Киева, но своё происхождение не афиширует. Красив. Очки в золотой оправе.

Рядовой Папшев. Из Новосибирска. Нос картошкой, губы, как вареники, мятая панама на затылке, вещмешок на спине сидит криво, и весь солдат какой-то кривой. И действия его часто непредсказуемы.

Рядовой Фомичев. Тамбовчанин. Худосочен. Старателен. Стыдлив. Хочет казаться компанейским, не получается.

Вступило на трап третье отделение второй роты. Четко прошли солдаты отделения и без суеты заняли свои места. Командир отделения сержант Федоров жестким взглядом прошелся по рядам, занятым его отделением, на его лице не отразилось, доволен он остался своими подчиненными или нет, сел на сиденье у прохода, аккуратно сложив у ног оружие и снаряжение. Федоров за короткое время из разболтанного отделения сделал отличное, что очень удивило всех командиров, некоторые из них даже предполагали, что дисциплина и порядок в этом отделении держатся на силе кулака. Ошиблись. Секрет успеха прост: Федоров сам пунктуально исполнял свои обязанности, предписанные Уставами, и был в этом примером. Глядя на него, тянулись подчиненные – им тоже хотелось быть сильными, выносливыми, храбрыми.

В этом отделении все были равны, точнее, спрос с каждого был одинаков, хорошо подготовленный солдат подтягивал слабого, потому что каждому было понятно, что в бою плохо подготовленный солдат хуже врага.

Погрузка закончена. Закрыты двери и люки, короткий инструктаж лётчика по действиям в особых случаях полета. Засвистели двигатели, короткий разбег, стук убравшихся шасси…

Оторвались от Матушки-Земли, с которой была связана вся твоя и праведная, и грешная жизнь. Простите своих сыновей, отцы, простите, братья и сёстры, простите, друзья, их, убывающих в неизвестность, простите за обиды, которые вольно иль невольно они вам нанесли. И помните о них. Им нужно ваше прощение, ваша память, они идут туда, откуда не всем суждено вернуться.

Летели долго, и всем, кроме экипажа, хотелось, чтобы путь этот был бесконечен. Под крылом неменяющийся пейзаж – горы. Горы черные, горы кроваво-красные, горы серо-голубые, горы белые, горы, горы, горы… Изредка где-нибудь покажутся квадратики малых селений, и опять на сотни верст безмолвные, неживые горы…

* * *

Крутое снижение. Прижимает к спинкам сидений, немилосердно давит на перепонки. Солдаты затыкают уши, разевают рты, судорожно глотают воздух. Кажется, не будет конца этому испытанию. Но вот удар о землю, потом ещё один, помягче, взревели двигатели, и самолёт, резко тормозя, приостановил свой бег. Мелькнула красная палатка на краю аэродрома, у палатки машины с красными крестами, люди в белых халатах.

Выгружались в темпе: самолёты должны были уйти без задержки обратно и увезти тех, для кого Афганистан уходил в прошлое.

К Гайдаенко подошёл майор.

– Подполковник Гайдаенко? – спросил он и, услышав подтверждение, представился: – Майор Трубецкой. Зам начальника штаба полка. Колонна автомобилей ждёт вас.

Гайдаенко улыбнулся.

– Везёт нам сегодня на князей, – сказал он. – Париж, прямо-таки, а не Афган.

– Больше смахивает на Забайкальские рудники, – повёл взглядом Хатынцев. Трубецкой, по его выражению было заметно, ничего не понимал из реплик офицеров.

– Далёкий путь? – спросил Гайдаенко, вмиг погасив улыбку.

– Сто километров. Три часа, если все хорошо.

– Не мешало бы поужинать, – подсказал Хатынцев. – Обед пропустили, желудки возмущаются.

– Только паек, если он у вас есть. Двадцать минут, думаю, будет достаточно. В горах темнеет быстро, надо спешить, – предупредил майор.

Трубецкой, перед посадкой в машины, провёл с командирами рот короткий инструктаж, предупредил, что в пути возможна встреча с «духами», и поэтому надо быть готовыми к бою.