Виктор Сонькин

Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу

hic sacra domus carique penates, hic mihi Roma fuit.

Лукан

Here was Rome indeed at last; and such a Rome as no one can imagine in its full and awful grandeur!

Чарльз Диккенс

Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: «Где же огромный древний Рим?» – и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим…

Н. В. Гоголь

Глава первая

Форум, или Сердце Рима

Хаос развалин. – От болота до «коровьего пастбища». – Семь царей. – А может быть, все было не так. – Памятник фиговому дереву. – Сенаторы и сенат. – Христиане против победы. – Черный камень и «поворот быка». – В чем главная сила римского народа? – Почему Август гордился тем, что при нем храм Януса был закрыт? – Водопровод, сработанный еще рабами Рима. – Восточные победы на триумфальной арке. – Как ограбить государственную казну. – Сатурналии и Рождество. – Раздор воздвигает храм Согласию. – Путеводитель немецких монахов. – Двенадцать главных богов. – Династические проблемы императора Августа. – Благородная Матрона судится с молодой мачехой. – Корабельные носы: самое почетное место города. – Как хоронят знатных римлян. – Византийский бандит и английская герцогиня. – Братья-конеборцы. – «Посторонним В.» – Комета Цезаря.

Почти все путеводители по Риму начинаются с рассказа о Форуме, и почти все повторяют одну и ту же мысль: Форум – это кирпично-каменная каша обломков и руин, которые неудобно осматривать и трудно понять, но зато по историческому величию мало какая площадь мира может с ним сравниться. Точнее всего высказалась Аманда Кларидж, автор «Археологического путеводителя по Риму»: «как будто здесь разорвалась бомба». Впрочем, ее соотечественник лорд Байрон говорил нечто подобное уже двести лет назад:

Хаос развалин! Кто поймет пустоты,

Прольет на камень лунные лучи

И скажет «Здесь был Рим» в двойной ночи?[2]

«Двойная ночь», о которой пишет поэт, – это тьма веков и тьма невежества, и если против первой человек бессилен, то вторую можно осветить (или, как выражается автор другого путеводителя, «нашпиговаться латинской историей»). Попробуем это сделать.

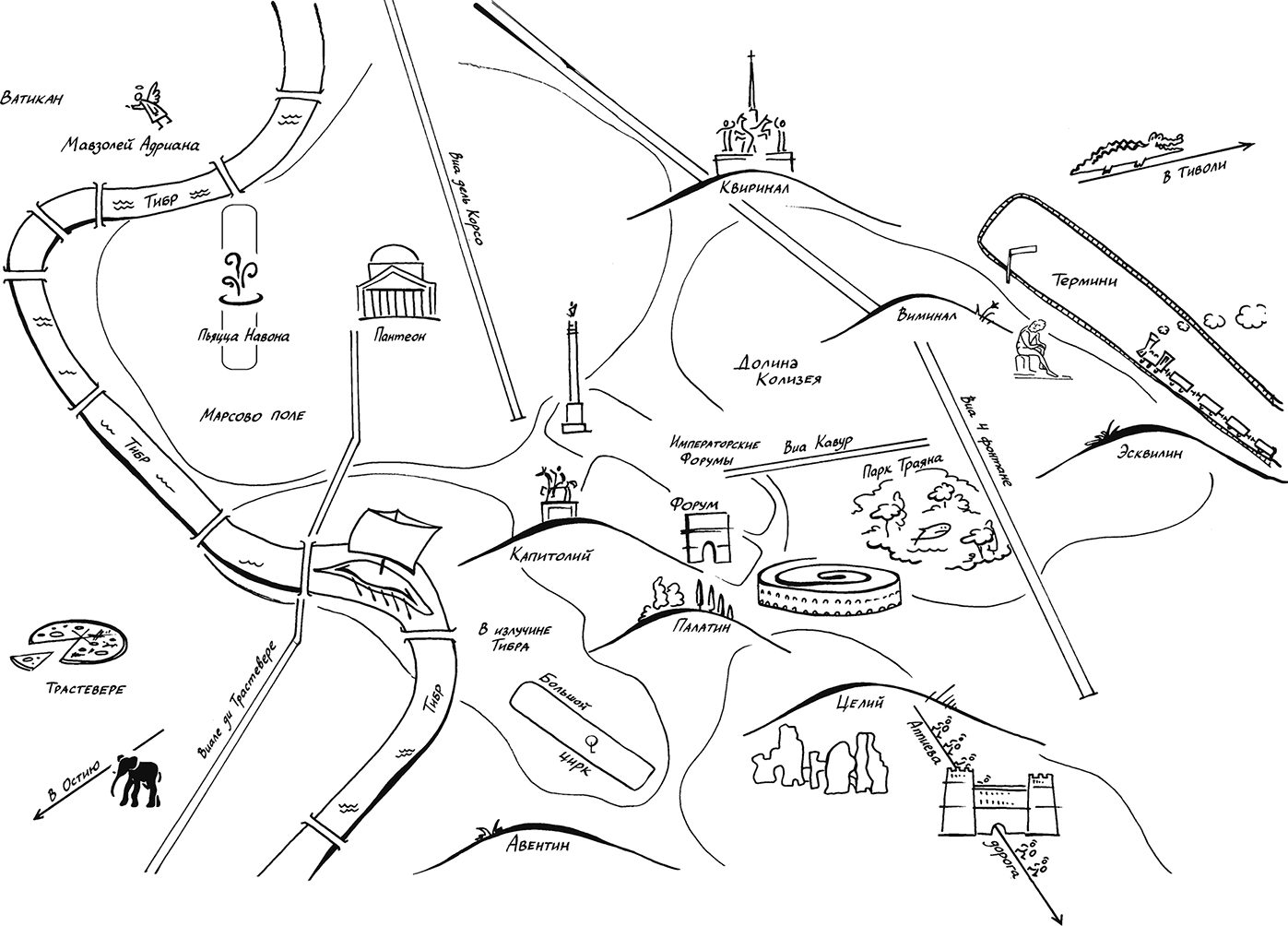

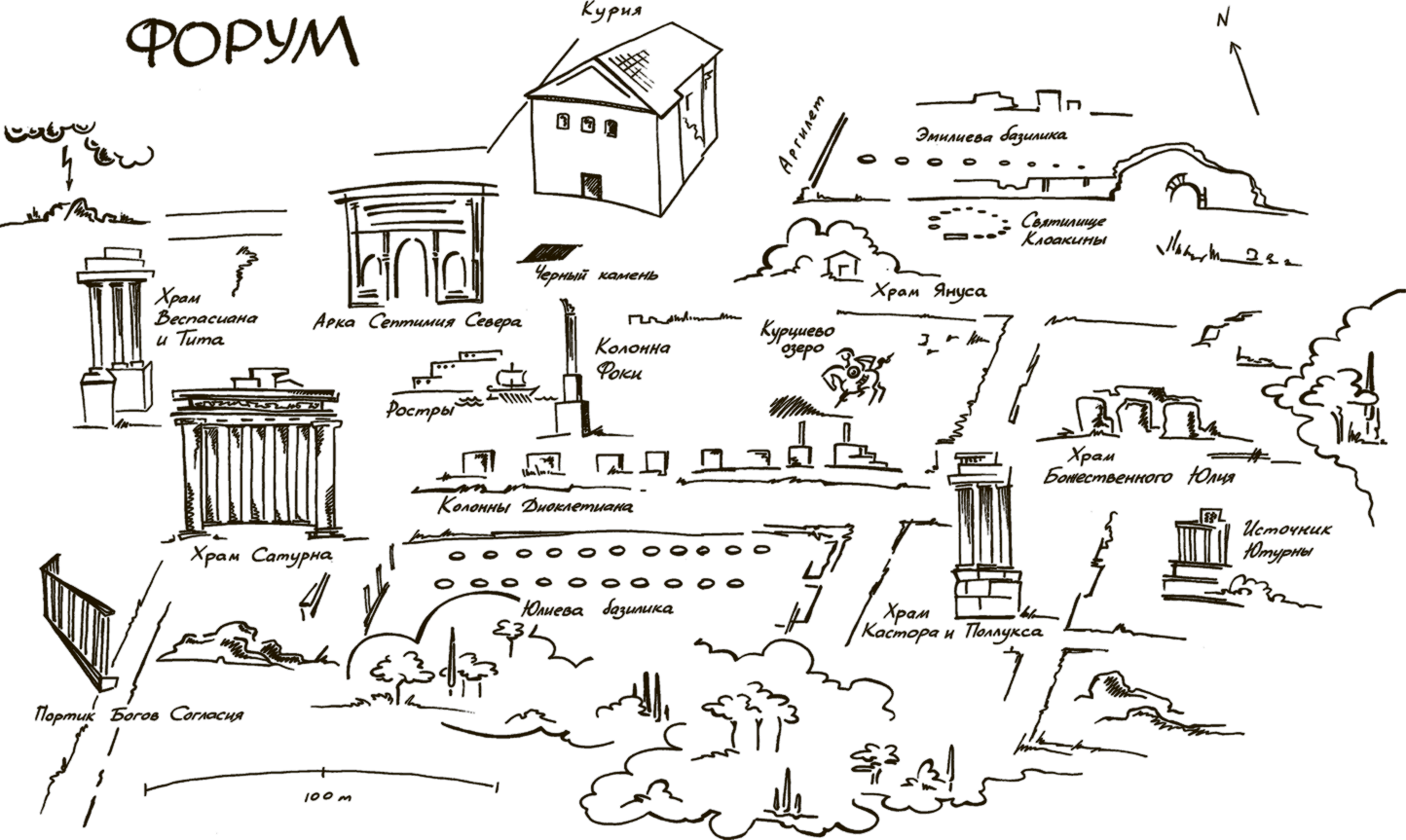

Во-первых, что такое римский Форум? Это довольно обширный прямоугольник, растянувшийся с запада на восток и ограниченный с запада холмом Капитолием, с юга – холмом Палатином, с севера – императорскими форумами (и названной в их честь Виа деи Фори Империали), а на востоке почти упирающийся в Колизей. Во многих книгах Форумом в строгом смысле считают только западную половину этого прямоугольника. Мы следуем этой традиции, и о памятниках Священной дороги рассказываем в следующей главе.

Во-вторых, путеводители не лгут: действительно, вряд ли на свете найдется другой клочок земли, где на квадратный метр приходилось бы такое количество великих исторических событий. Писатель времен Возрождения Поджо Браччолини описывал свои походы на Форум в 1420-е годы, где он «частенько уносился душой, почти окаменев от изумления, в те времена, когда там звучали постановления Сената, и представлял себе речи то Луция Красса, то Гортензия, то Цицерона». В xviii веке нечто сходное испытывал историк Эдвард Гиббон: «И спустя двадцать пять лет я не могу ни забыть, ни выразить сильные чувства, обуревавшие мой ум, когда я впервые приблизился к вечному городу и вошел в него. После бессонной ночи я торжественно ступал по руинам Форума; те памятные места, где стоял Ромул, или выступал Туллий, или пал Цезарь, представали моему взору». Сегодня мы знаем о памятниках Форума гораздо больше, чем в эпоху Возрождения: здание Сената было не там, где думал Поджо, а Цезаря убили вообще не на Форуме. Одно не изменилось: по-прежнему трудно найти на свете место, столь богатое историей.

Но при этом надо напоминать себе, что никаких следов того, что видели Цезарь и Цицерон, не говоря уж о Ромуле, на нынешнем Форуме не осталось (точнее, они спрятаны глубоко под землей). В лучшем случае самые старые памятники будут обломками зданий эпохи поздней империи. Правда, можно немного утешиться тем, что древние римляне были очень консервативны и при восстановлении и даже полной перестройке зданий старались как можно меньше отступать от образца. Но это – в лучшем случае: половина памятников Форума обязана своим нынешним видом радикальной реставрации xix и xx веков.

В доисторические времена будущий Форум был болотистым углублением между холмами. Древнейшие его памятники расположены не посредине площади, а у краев: они жмутся к подножиям Капитолия и Палатина. На месте будущего храма Антонина и Фаустины было кладбище (в исторические времена римляне почти никогда не хоронили своих мертвецов в черте города). Болото пересекал ручей. Потом болото осушили, площадь выложили камнем, проложили по ней первую дорогу, позже названную Священной, – а ручей спрятали под землю.

Из центральной торговой площади Форум постепенно превратился в средоточие общественной и политической жизни: здесь собирался Сенат, здесь принимались законы, здесь ковались союзы, здесь решались судьбы мира. С закатом римской республики и установлением императорского правления эта роль Форума отошла в прошлое. Но внешне он стал еще более величественным, и, несмотря на появление рядом целой череды новых императорских форумов, оставался главным – как «Римский Форум» (Forum Romanum) или «Великий Форум» (Forum Magnum).

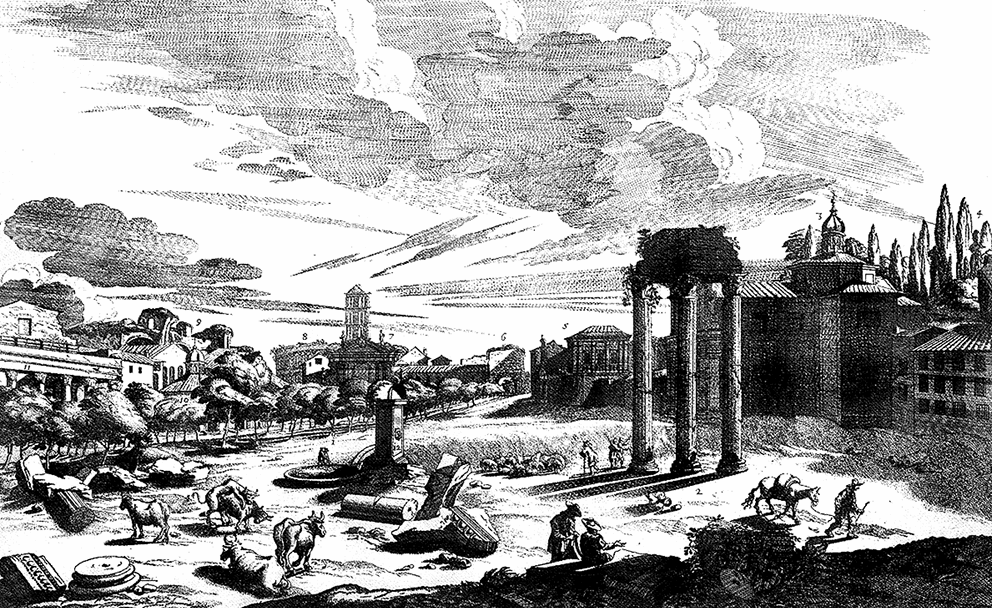

Когда римская империя пала под натиском варваров, население города уменьшилось в сто раз и сосредоточилось вдали от Форума, на Марсовом поле. Античные памятники стали постепенно приходить в упадок. Вечный город не обошли стороной природные и политические катастрофы: в 847 и в 1231 годах – разрушительные землетрясения, в 1084 году – погром, устроенный войском норманнского герцога Роберта Гвискара. Но жизнь продолжалась: средневековые бароны пристраивали к античным аркам свои крепости, а монахи превращали языческие храмы в христианские. В эпоху Возрождения древние постройки Форума превратились в каменоломню, откуда папские строители и архитекторы без стеснения брали мрамор и другие ценные материалы для новых зданий. В xvii-xviii веках, когда ренессансная строительная лихорадка утихла, Форум стал одним из самых захолустных и идиллических мест города, и многочисленным путешественникам и художникам он был известен как «Коровье пастбище» (Campo Vaccino).

Вид на «Коровье пастбище» в середине xvii века. Гравюра Джованни Фальды.

Систематические раскопки на Форуме стали проводить с начала xix века, а спустя столетие археологи уже чувствовали себя там полновластными хозяевами. Были снесены жилые дома, разобраны средневековые укрепления, закрылись церкви. На протяжении xx века Форум постепенно превращался в ту обнаженную археологическую зону, какой он предстает сейчас. В наши дни при консервации древних памятников делают упор на сохранение художественных ценностей всех эпох, но Форуму это прозрение уже вряд ли поможет: в поисках античности археологи уничтожили почти все наслоения позднейших времен.

Основной вход в археологическую зону римского Форума расположен со стороны Виа деи Фори Империали. Проходя между зданием Сената и Эмилиевой базиликой, туристы следуют по руслу древнеримской торговой улицы, которая называлась «Аргилет» (возможно, от слова «глина» – argilla, – которую добывали неподалеку). Та часть Форума, на которую выходил Аргилет, – это Комиций, место народных собраний. Вокруг него сосредоточены самые древние и самые загадочные памятники Форума. Но прежде чем рассказать о каждом из них по отдельности, нам придется вспомнить, что происходило в Риме в древнейшие времена.

Цари

«Городом Римом вначале владели цари» (Urbem Romam a principio reges habuere) – так начинается один из величайших исторических трудов в древнеримской литературе, «Анналы» Тацита. Этот простой факт был для римлян одновременно непреложным и легендарным. С одной стороны, история римских царей была всем известна: их было семеро, и правили они от основания города. Основание традиция относила к 753 году до н. э. (называлась даже точная дата – 21 апреля, – которая и сегодня празднуется как «день рождения города»). А закончилась царская власть в 509 году до н. э., когда аристократы под предводительством Луция Юния Брута изгнали из города последнего царя и установили республиканское правление. С 509 года в республиканских архивах хранились списки консулов и других выборных должностных лиц (магистратов), и эти списки (fasti consulares) дошли до исторических времен. Историки склонны считать их подлинными: среди раннереспубликанских магистратов очень много имен, больше ни из каких источников не известных. Если бы списки подправлялись каким-нибудь позднейшим Министерством правды, сильные мира сего вряд ли удержались бы от соблазна включить туда своих предполагаемых предков. А архивы царского Рима, если они когда-либо существовали, погибли в огне во время галльского нашествия в 390-х годах до н. э.

Списки консулов и триумфаторов – победоносных генералов, которым было позволено провести свои войска по Риму в торжественной процессии, называемой «триумф», – были найдены в середине xvi века в виде пятидесяти с лишним мраморных обломков. В те времена найденный мрамор в лучшем случае шел на отделку соборов и дворцов, в худшем – пережигался на известь. Папскому библиотекарю Онофрио Панвинио и его приятелю Микеланджело удалось спасти фрагменты «Фастов» и сохранить их для истории. Сейчас эти мраморные таблицы, кропотливо собранные по кусочкам (которые продолжали находить вплоть до конца xix века), находятся в Капитолийских музеях и поэтому известны под общим названием Fasti Capitolini.

Первым римским царем был основатель города Ромул. История его жизни (и жизни его брата-близнеца Рема) – чистая сказка. В ней есть все, что нужно для сказки: злодейский захват власти (дед близнецов, Нумитор, свергнут с престола злым братом Амулием), зловещее пророчество (Амулий получает оракул о том, что внучатые племянники отберут у него трон), попытка обезопасить себя радикально (Амулий определяет Рею Сильвию, дочь Нумитора, в жрицы-весталки, которые обязаны соблюдать обет целомудрия), разумеется, провалившаяся (Рея Сильвия изнасилована – она утверждает, что богом Марсом, – и беременеет), попытка убийства (близнецов бросают в реку), чудесное спасение (Ромула и Рема выносит на берег, где их вскармливает волчица), тайное воспитание (дети растут в семье пастуха, не зная о своем царском происхождении), свержение и убийство двоюродного деда, ссора между братьями, гибель Рема от руки Ромула. Интересно, что в просвещенную эпоху римляне уже не очень-то верили собственным старинным легендам. Так, историк Тит Ливий сомневается в божественном происхождении близнецов. По его словам, Рея Сильвия то ли страдала манией величия и сама верила в то, что ее обесчестил Марс, то ли считала, что быть изнасилованной богом – меньшее бесчестье. Кроме того, Ливий дерзко предполагает, что воспитательница детей, жена пастуха по имени Ларенция, была прозвана пастухами «волчицей» (т. е. «женщиной легкого поведения») – отсюда и легенда о чудесном спасении.

Ромулу пришлось оспаривать власть над только что основанным городом у Рема: годами и славой они были равны. Договорились наблюдать птиц: кому боги пошлют более убедительное знамение, тому и править. Ромул устроился на Палатине, главном и самом древнем римском холме; Рем – немного южнее, на Авентине. В секторе Рема птицы появились раньше, в секторе Ромула их оказалось вдвое больше. Каждый приписывал победу себе. В завязавшейся потасовке Ромул убил брата и стал править единолично. О гибели Рема рассказывали и другую историю: будто он, издеваясь над инженерными решениями брата, перепрыгнул через стену нового города, и Ромул убил его со словами: «Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены».

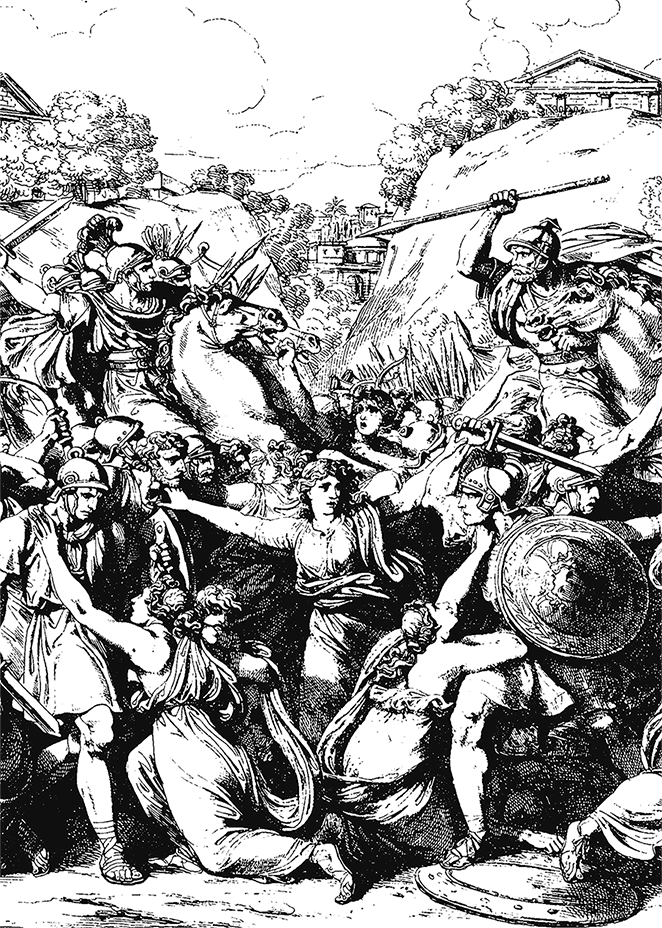

Людей в Риме было мало. Чтобы набрать население, Ромул пошел на хитрость, обычную для молодых амбициозных государств – открыл убежище, куда призвал всех обделенных, преследуемых и недовольных судьбой. Буйного люда из окрестных земель набежало немало. Тут выяснилось, что надо как-то выправлять демографическую ситуацию: по понятным причинам в юном городе мужчин оказалось в разы больше, чем женщин. Ромул отправил к соседям посольства и попросил их дочерей римлянам в жены, но на латинских разбойников и головорезов смотрели с опаской и издевательски предлагали открыть убежище и для женщин тоже. Тогда Ромул созвал окрестные племена на спортивные игры; гости, движимые любопытством, пришли. Соседи-сабиняне явились в полном составе, с женщинами и малыми детьми. Тут-то по условленному знаку римские юноши похватали себе сабинских невест. Оскорбленные сабиняне пошли на римлян войной, но когда сражение было в самом разгаре, сабинянки, успевшие привыкнуть к мужьям, «бросились прямо под копья и стрелы наперерез бойцам, чтобы разнять два строя»[3] – так говорит об этом историк Тит Ливий. Тогда римляне и сабиняне помирились, Ромул и сабинский вождь Тит Татий стали править вместе, и уже в их правление Рим проявил свой имперский характер, успешно подчинив себе некоторые окрестные города.

Сабинянки разнимают дерущихся бойцов.

Следующий царь, Нума Помпилий, был благочестив и мудр. По легенде, он был учеником Пифагора, но когда античные историки стали прикидывать даты, они поняли, что расхождение в двести лет никак не залатаешь (да и на каком языке бы они говорили, недоумевает Тит Ливий). Нуме приписывали основание почти всех религиозных установлений государства – жреческих коллегий и календаря. Следующий царь, Тулл Гостилий, оказался, по контрасту, жесток и воинствен (даже его имя, Hostilius, значит «жестокий, враждебный»). В его правление Рим пошел войной на собственную метрополию – город Альба Лонгу. Как было принято в героические времена, дело постановили решить единоборством – трое братьев Горациев против троих братьев Куриациев (об этом мы подробно расскажем в главе про Аппиеву дорогу, где состоялось сражение). Римляне победили; Альба Лонга подпала под власть Рима и была уничтожена.

Следующий царь, Анк Марций, был сабинянин по происхождению. Он расширил римские владения до самого Тирренского моря и основал в устье Тибра порт Остию. Наследовавший ему Тарквиний Приск («Старший» или «Древний») был иммигрант-этруск; он учредил в Риме игры и развлечения, увеличил количество сенаторов, усилил кавалерию и успешно боролся с внешними врагами – в том числе, по свидетельству одного из историков, с собственными соплеменниками.

Самым загадочным царем был Сервий Туллий. Кто он был родом, откуда взялся – глубокая тайна (мы к ней вернемся). При нем римское общество было радикальным образом реорганизовано. Английское слово census означает «перепись населения», русское «ценз» – границу, проведенную по определенной социальной характеристике (имущественный, возрастной, образовательный ценз). Это потому, что латинское census сочетает в себе оба понятия – перепись и распределение граждан по имущественным классам. Впервые эта основополагающая для Рима процедура была проведена Сервием. По сути дела, реформа Сервия сформировала само понятие римского гражданства. Столь же коренному преобразованию подверглась и армия.

Последнего римского царя звали Тарквиний Гордый. Сын первого Тарквиния и зять Сервия, он захватил трон силой, убив тестя. При нем Рим вел успешные войны и утвердился как главный оплот военной и политической мощи в центральной Италии.

Тарквиний поплатился за буйный семейный нрав: его сын Секст обесчестил добродетельную Лукрецию, жену одного из своих родственников; Лукреция рассказала об этом на общесемейном сборе и закололась; тут-то у одного из присутствующих, а именно у Луция Юния Брута, и лопнуло терпение.

Все описанное выше – неправда. Во всяком случае, практически ничто не могло происходить так, как это описывает римская традиция. Ромул – почти наверняка мифический персонаж, имя, выдуманное как обратная этимология от названия города. История про страх царя за свой трон, чудесное спасение наследников через волчицу и последующее исполнение пророчества настолько архетипична, что тут и обсуждать нечего – мало у какого народа нет подобного мифа. С другой стороны, миф этот очень почтенный. Можно не сомневаться, что уже в самые древние времена легенда о Ромуле и Реме была широко известна.

Едва ли не главная проблема с римскими царями – соотношение их числа (подозрительного даже самого по себе: уж слишком магическое) и традиционных лет их правления. Семь царей, правивших в совокупности 244 года (в среднем по 35 лет на каждого!) – такой династии долгожителей в истории никогда не было, и о достоверности этих данных не может быть и речи. Многие исследователи, особенно в xix веке, когда скептицизм был в моде, сомневались даже в существовании царской власти в Риме и относили все, что известно про царей из традиции, в область недостоверных преданий. К тому же по новоевропейским понятиям монархия – дело наследственное; даже сейчас в самых что ни на есть демократических странах королей и королев не выбирают, а ничем не примечательные юноши становятся героями светской хроники только за то, что когда-нибудь им достанется трон. Но римская монархия была устроена по-иному: царей выбирали, причем прямым всенародным голосованием. (Эту династическую неопределенность унаследовали много веков спустя римские императоры, нередко с катастрофическими последствиями для своих близких и для государства.) Назначением, конечно, заведовал Сенат – совет старейшин (от слова senex, «старый»), но народное собрание, хотя бы в теории, могло предложенную кандидатуру отвергнуть.

На это у него был даже не один, а два шанса – сначала во время подтверждения предложенной кандидатуры, потом во время облечения нового царя силовыми полномочиями (слово, обозначающее эти полномочия – imperium, – как многие римские понятия, не переводится нацело ни на один современный язык). Пока царь не был выбран по всей процедуре, включая божественные знамения, все властные функции выполнял «междуцарь» (interrex) из числа сенаторов. Он занимал эту должность пять дней, после чего передавал следующему сенатору – до тех пор, пока новый царь не был избран.

Ни один римский царь из числа легендарной семерки не был патрицием – аристократом из числа первых римских поселенцев. Некоторые были явными аутсайдерами – отец и сын Тарквинии из Этрурии, Сервий Туллий вообще неизвестно откуда. Отдельные ученые высказывали мнение о том, что наследование царской власти передавалось по женской линии, но это предположение слабо подкрепляется данными источников.

Легенды, окружающие имена римских царей, в основном относятся к сказочной сфере, но приписываемые им установления, завоевания, постройки – они существовали на самом деле.

Комиций и курия

В царские и ранние республиканские времена самой важной точкой Форума, а значит и Рима, был Комиций – место народных собраний. Это было открытое пространство, над которым иногда – вероятно, в непогоду – натягивали парусиновый полог. Позже на нем построили нечто вроде амфитеатра, на ступенях которого представители разных римских родов голосовали в собрании. На ступенях римляне стояли, а не сидели, и привычку сидеть на народных сходках, принятую на греческом Востоке, считали проявлением изнеженности (исключение – Сенат).

Открытое пространство в Риме могло считаться священным – для этого было достаточно, чтобы его освятили жрецы. Такое освященное место называлось словом templum, что чаще всего переводится как «храм». Из-за этого необычного словоупотребления археологи нового времени долго считали, что Комиций – это здание, и искали его следы.

На Комиции располагалось несколько памятников римским героям и один необычный памятник растению – фиговое дерево, посаженное там в память о другом фиговом дереве, под которым, по легенде, волчица нашла Ромула и Рема. Когда дерево засыхало, это считалось важным знамением, и жрецы со всей торжественностью заменяли его на новое.

Между Комицием и Форумом (возможно, там, где сейчас стоит арка Септимия Севера) находилась открытая платформа, предназначенная для иностранных послов. Место это было почетное, но называлось оно не очень почетным словом «Грекостасис», что означает примерно «стоянка для греков» (иностранные послы по преимуществу представляли грекоязычный Восток).

Комиций, по словам Тита Ливия, был «прихожей курии», то есть здания Сената. Первую курию построили на Комиции в легендарные времена царя Тулла Гостилия. Гостилиева курия была, вероятно, простым зданием во вкусе республиканской строгости. В 100 году до н. э., в год рождения Юлия Цезаря, она стала местом расправы с трибуном и народным любимцем Луцием Сатурнином. В это время римскую республику уже лихорадило вовсю. Диктатор Марий, в руках которого в этот момент была сосредоточена почти вся государственная власть, был многим обязан своим сторонникам Сатурнину и Главции, но их популистская деятельность ставила его во все более двусмысленное положение в среде знати; когда громилы Сатурнина и Главции убили невыгодного для их хозяев кандидата в консулы, возмущение достигло предела, и Марию было поручено разобраться с ситуацией. Марий разрывался на части; однажды вечером к нему одновременно пришли сенаторы, требующие приструнить Сатурнина, и сам Сатурнин, который хотел прижать к ногтю сенаторов – и Марий под предлогом расстройства желудка бегал из одного конца своего дома в другой и бессовестно врал всем. На следующий день на Форуме разыгрался настоящий бой. Сатурнин со сторонниками потерпел поражение и окопался на Капитолийском холме; противники перерезали внешние коммуникации, и сатурнинцы, лишенные провианта и воды, были вынуждены сдаться. Плененного Сатурнина привели в курию с намерением предать его сенаторскому суду, но многие аристократы были так взбешены, что забрались на крышу, проломили в ней дыру и забросали Сатурнина камнями.

В 80 году до н. э. курию отреставрировал следующий харизматический лидер, Сулла, но в этом виде она простояла недолго: тридцать лет спустя борьба двух политических соперников, Клодия и Милона, выплеснулась на улицы в виде бурных рукопашных стычек между сторонниками соответствующих партий; однажды на Аппиевой дороге приверженцы Милона встретили самого Клодия и убили его. Взбешенные клодианцы приволокли тело своего предводителя в курию и устроили там погребальный костер. На этом история Гостилиевой курии закончилась: она сгорела.

В философском диалоге Цицерона «О пределах блага и зла» один из участников говорит: «Глядя на нашу курию (я имею в виду Гостилиеву, а не эту новую, которая, как мне кажется, стала меньше с тех пор, как ее расширили), я всегда думал о Сципионе, Катоне, Лелии… место обладает огромной силой, способной вызывать воспоминания»[4].

Здание или помещение, хорошо известное оратору, использовалось в риторической практике как мнемонический прием. Оратор мысленно располагал части своей речи по разным углам помещения, а потом, во время выступления, представлял себе это помещение и таким образом вспоминал, что за чем следует.