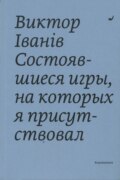

Виктор Iванiв

Конец Покемаря

Подготовка текста

Елена Горшкова, Алексей Дьячков, Сергей Соколовский

Комментарий

Алексей Дьячков

© Виктор Iванiв, наследники, 2017

© Коровакниги, 2017

Атос Remembrandt

Святославу Одаренко

1

Если разделить опухшую щеку спящей земли на квадраты и трещины выпирающих плит, то ее заливистая слюна стекла бы в одну из них. Соляная копь не обрадовалась бы исчезающим при солнце колодезным девочкам-старушкам, а утвердившихся звездными гигантскими шагами на тополевом пухе квадратных платков не удержали бы сны и разговоры, которые повторялись из раза в раз. Сны, не отличавшиеся от разговоров – с надвинутой грозовой тучей, с оползающим преследованием языкастых змей, обожжевших нёбо. Разговоры на одном месте – зарастающие лопухами, сдутые одуванами.

Здесь в марте дыбились здания, исчервленные потливой корой, – по которым древесно оползали кораблики, – вы, все еще забывшиеся в детстве, пускали бы их по фиолетовым бензиновым лужам – как пробуждающие утра по пионерским зорькам.

А в марте – когда отмокала охра, побелка и известка – когда отсыревали бы, как лоб, стены квадратных зиккуратов – погибельно поящих нечистотами землю, – да, когда солнце набегало сюда – вы просыпались в обморочных белых потемках – только когда натыкались на графитовые надписи стен новокаиновых платных клиник – таких как «КАТАРСИС», и вашей отлучки здесь не заметили бы.

Почему-то именно здесь – на фланелевой выпуклости глобуса, на бумажных кубиках жеванных зубами спичек – и оказывался сбывшийся календарь. Почему-то именно здесь – в соседнем подъезде через десятые руки обнаруживалось формальдегидное заразное вскрытие всего этого места. Почему-то к этому бельму глобуса именно здесь навели лампу теллурия. Потому что именно здесь сбылась вся ваша жизнь в ее снах, хотя более убогой полянки найти было нельзя. И дыхание легких устилало тканевые перины, которые воскуривали на дымчатых руках, – на памяти легких и были сотканы те небесные небеса, которые затем обматывали в саван ваших покойников. Именно здесь сличались обмылки сновидений и проточная водичка щегловитых собак, именно здесь возникали сомнения в том, что все существует на самом деле.

2

По краю подлизывающего сумерки горизонта, в чернилах обода трамвайной пыли, из тени диплодокова желудочного сока в белом и солнечном прямоугольном оконце падающего из-под купола света – никто, ни пыль, ни птица не могли упасть и снова встать в этот квадрат храмины – окруженной стенами белого лазарета. Белой известкой, согретого солнцем, спящего тяжелым соленым сном. И распоротые раны в кровостоке сумерек прямо били в расцветшие виски. Являлись бьющей кровью, новой и не гнилой, били в голову – замкнутые в белые стены – в пыли, нападающей на санаторий. Где вечные престарелые красноватыми синяками лиц, позолоченными помадой горящих губ и обожженных божницами щек, – выходили к машинам за провиантом, в растительном зонтичном, борщевичном, наколотом веснушками размолотых семян, – там шли, до слабости ног, до голода объеденного воздуха, до розоватого махрового кашля, до половинного марева, до кожуры из детских анекдотов.

Вот там христианский стегоцефал вел тебя мимо макового и красно-тюльпанового или люпинового могильного камня – из которого била кровь, пролитая как вода. Он отказывал себе во всем и ел растительную паутину. Пустыми глазами глядел на тебя и поднимал ребенка в рост на руках, держа его в окне и почти сбрасывая с балкона. Там, на окраине сонного царства кубышек, шишек, насыпных гор с траншеями – пирамидок, в котором дубочки топотали и шелестели, в ровном асфальте каналов, на шатких мостиках, – все водило вокруг, щелкая сухими пальцами кожистых рук, шлепая зелеными потными калошами сухих ног. Восседая на подушках рваным пахом, ты бы пожелал направить эту сияющую артерию прямо в печь солнечных фонтанов крови, которые он заглушал крагами-рукавицами, – он так и крестился щелчками пальцев. Травоядно, обманывая и ожидая услышать, почему мертвы здесь только те – чья пролита кровь. И китайские болванчики, оплетенные лианами кровеносных сосудов, – бледные, фаянсовые и молчаливые, – лишь отсвечивали.

Блестящая тарелка, кастрюля – надетая на голову – переменила все в годовалом ребенке – увидевшем солнечный блеск и отпиленное дно черепа. Мальчик видит живыми глазами. У тебя затекают ноги, – произнесла черноглазая женщина, – твои колени ослабнут – из них выходит все плохое. Дети видят демонов, – продолжила она уже как огненная волчица. Да, демоны особенно хорошо отражаются в алюминиевых тарелках и кастрюлях, промолчал он. Демоны живут там, где аскеты отказывают себе во всем, прожевал он травинку салатца и подумал, что утром можно и не проснуться, а то и вообще отойти отсюда. И лег на спящей кухоньке пустого жилища, где трещал хворост, висели щучьи хвосты, холщовые головы гадюк сторожили кровавые гиацинты. И как было допрыгнуть до этого слепящего солнечного квадрата в лазаретовой церкви, ведь солнце зашло.

3

Солнце на ободьях глобуса, распрягающее флеровую ложбину ремня – из собственной кожи. Не умещающееся и до пустой темной головы – поднимающееся из болота. Вокруг изъеденной тлей канавы – зубы памятников с черными ростовыми портретами – раскусывают земельку, посеянные зубы, ноготки как выпавшие на нитке детских шнурков – в кармашек, лунные осколки. Над могильной станцией метро, над дорожками и полуметровыми тротуарами – чтобы обтер бока и лицо трамвай, над перевернутым кладбищем поют, щебечут птицы – они журчат, они цветут, и ряска на пруду, застойная вода – все зеленеет золотом и врет об утонувшем небе.

Чем больше заходит на грудь бугорок – чем сильнее заползает потонувшее солнце – тем слабее ноги, чем больше бессовестных ночей, чем тоскливее летучая мышь, чем пиявка лечебней – тем скорее ты упадешь, и выйдет из тебя недотрога, закрывающая с плачем лицо – убегающая далеко, причитающая горячо.

Раскрывается огромное солнце, умывается с апломбом свинцовая гжель, умирает и оплакивается во сне истошная, как барабанный бой, лягушка, провожает тебя качель и сбивает с ног – забудешь если, и пойдешь с разбитой головой. Нумизматики не понять тебе, охраняй лучше завтрашний день, а не то над шпилем луна незаметной беленой отравленного блина – подаст тебе измазать лицо – и сыпью покроет лицо, нечистым сделает его и рябым. И тогда уже выспится тобой, как мукой обваленным, облеванным, измалеванным, и будет обладать светом белым ночным и дневным.

4

Близнец и его Глумец долго жили бок о бок, пока Близнец не выгнал Глумца. Он нежил свое тело, утопая в соломе розового матраса смуглой с поджирками кожей – подернутой бледностью и холодом утреннего сна. Спать в заскорузлой квартире втроем на заметенном газетными конфетти полу и, седой головой покачивая, разговаривать о чужих женщинах. Вот эта была турчанка, а я ей сказал, – крестик-то убери, – глядя в немые глаза, я ей сказал. Холя нежить и тело. Когда в свете фонарей они выбегали на вокзальную улицу – и сами как расцветшие бархатцы.

Чванство приходило от трезвой свиноты, тогда как скорбь не унималась в животных и воловьих глазах – когда шествовали на проводы. Что важно было для тела – лучшие панегирики, смачные типографские буквы – знать, как лучше продаться, но быть неподкупным. Потому прием на кафедру – отнес его к стратосферной, звездной, олимпийской страте, в гнезде сияющих светил, – и тогда он выгнал своего Глумца. Хотя сам ходил как нищий, в расстегнутой молнии, в тулупчике без пуговиц, в стертых сандалиях.

Он был словно причастен к великому знанию реклам большеротого стиля, он словно бы видел себя на глянце страниц – и в старом византийском пошибе. Ходил и жил как нищий – повторяя тех гордых ханыг, замызганных, как коврики, тех эпилептиков, слушающих соседей через розетку. И все должны были целовать ему ноги.

Глумец же не только научился его интонации – но и точно, как биржевой актер, повторял мимику, осмеивая несколькими короткими самодельными гыгами – которые мастерили на ходу и после которых сразу хотелось на крюк. Один раз, разжимая мышцы лица от мороза, он так напугал прохожую, что та вспомнила господа.

Ночью в поезде их приняли за Кощея и Арапа – так они и проехали станцию, охраняя двенадцать неразумных девиц, берегли свое масло. К ним подсели двое – один худой аполлончик, превратившийся вскорости в солового битюга, и плодоносный смехун, очкасто дразнивший медовых пчелок. Вместе они объели красных раков заснувшего мужичка, а потом бесстыдно над ним же и насмехались.

Все вместе они шли за планидами фонарей в длинной аллее, каждая из которых вела к забытой могиле – их утраченной первой молодости – которая проносилась за окнами вагона поезда – ездившего, как карусель по кругу.

5

Совсем белый лицом, на котором под козырьком волос упрямый белый мрамор, снег или кварц лба с искрящимися песчинками глаз, он глядел вниз с отвеса, и там синяя река вены бежала в зеленом пухе и мехе дерев и трав, так он глядел на свою руку, словно готовый упасть, но не панически, а делово, как бросают чемодан с принадлежностями или спускают на салазках черный рояль.

Вот он сам пришел черным паном Облезем, и в его зубах застрял детский бубен, он раскоряченно сел, наклонившись над собакой, и она взяла у него этот бубен, сгрызла его и издохла, как будто пирогов со стеклами нажевалась. И он сел у радиоточки и сидел как мертвый до того, как по радио не прозвучал чей-то знакомый скатанный войлок.

Так он бегал в детстве по лесу, не отличая бузины от белены, и так он теперь сам ел присмиревшую, как липовый цвет, собаку, которая висела у него на загривке. Или это собака ела его, а он был ей донором. А белена слюны измазала весь подбородок. Собаку он бросил в котел, добавил туда картофанов.

«Вройся», – сказали ему. Вройся, ешь сладенького, посмотри на июльских стрекозок, на павлиний глаз, на лапоточки. И он брился в первый раз когда – то заволакивало глаза от его собственного ослепительного лица, от этого белого лба баловня всей деревни, вечного младенца, бегавшего нагишом, который не знал себя и не узнал бы, если не приехал бы за ним Черт-из-за-реки, не забрал бы с собой в защечном или заплечном мешке, куда он забирал всех насупленных детей, и не увез бы кормить их косточками своего черного бульдожика, который был запряжен в их карету.

И он выбежал в страхе в ночной белой рубашке на полуночный двор, где по лунной дорожке убегала эта адская свита. И теперь он проснулся и понял, что собака, которую он любил, нежится в его рубашке, вынюхивая мертвый пот внутренностей в рукавах и воротнике.

6

Розово-пестрыми от жилок глазами, в которых по краям держались с утра тени беглых людей, он спал сгоревшей на солнце спиной вверх, а потом оделся в сухонькую одежку, убежал на собачий поезд, сучивший ногами, обгоняющий ветер.

В электрическую бурю он мог родиться, мог подставить свою рожу в окно первого этажа и горько посмеяться над зажмурившимися там людишками. А мог усесться прямо в сугроб и читать там интересную книжку, пока не зажгутся фонари и не пойдет снег.

Лицо же его – замаячившее в вашем окне – не сойдет с него, поэтому лучше завесить стены портретами Бауи или Злого советника Рохана – прообразами которых он являлся, как и многие на зараженной пленочке легких – парчой окутавшей эту местность.

Что до местности – то охоложенные холей белокочанные девушки здесь – в этой деревне – любили пересуды друг о друге – и наивность этих сплетен дошла до того, что он обнаружил заветный Алеф в квартире соседа – там оказался сапожник – у которого тачала вся деревня. К сапожнику тянулись – он был фотограф-любитель. Сочащиеся черной магнезией из его глаз пёзды выставились на всеобщее обозрение – более омерзительного инвалида зрения выдумать было нельзя. Но это и был рентгеновский снимок той местности, где жили вундеркинды, заросившие мир своей логикой.

Сдавленный туберкулезным кашлем, остановившийся в своем росте безумный Белинский, прижимая двух младенцев к палой груди, вечно топчущий свои ботинки, – он радостно терпел бесконечные удары по морде, которые неисправимо получал. Хоть от хипстеров, охранявших своих жен от его посягательских насмешек, хоть от бесконечной гопоти, отбиравшей зонты и лимонившей с криками «о, пидор», хоть от аборигенов, разбивавших коленями это лицо в пьяной алтайской ночи.

Он, тянущий к вам пьяные ласковые руки, выбрасывающий деньги из карманов во все стороны, выпадая из авто, он, скачущий с бритвой во рту, пьющий и прикуривающий от банана на сквозняке, жалующийся и будто харкающий кровью, – в конечном подсчете окажется святым, безумным праведником, даже если не пощадит своей бритвой соседа, сапожника, хозяина Алефа.

7. Мальчик Гей и Герман П

Меня надо научить золотому слову, сказал Мальчик Гей, по возрасту лет двадцати, а по бледности и сорока. У тебя есть что сказать, но ты сказать не умеешь, поманил он меня рукой с серебряным колечком. И ты должен пойти вон туда – есть такая школа – называется «Золотое слово».

Есть такие блюстители, блюдущие чистоту речи, которая выводит их нежные души за узкие плечи. Сколько было уже таких – и те, которые пели «ты теперь у меня котенок», и те, что подучивали роли манатеров-стукачей, и те, что в белизну молодости уходили гнилыми носами. Предпоследний раз я застал их в поезде.

Я отлучался в одного в тамбур выпить коньяк, который спрятал от моих друзей – Носатенькой и Сокола – они барабанили мне в стекло купированного вагона, смеялись и гоготали. Стоило ли говорить, что всем соседям по купе сразу же стало понятно, что я в таком вагоне еду впервые. Соседями были два инструктора, они везли детей в финскую школу-баню. Из их рассказа я узнал, что детей больше всего интересует детская педофилия, а родителей – их собственные перверсии. Все это было у меня перед глазами – особенно в шесть утра тяжело было перехватить харчок, когда один из вожатых, не тот, который подкачанный молоденький физрук, а другой, с вампирским блеском в глазах и хабалением, сказал: «Дети, вставайте, а не то я написяю вам в чайник».

Когда я рассказал эту историю о золотом слове Речному Горынычу – он красиво это все изобразил. Мускулы Шварца под фиолетовой майкой тоже расплылись в улыбке. Глаза приобрели на миг белый блеск глупости, а вскоре мы заразились блюющим хохотом:

«Я был на семинаре: чему мы можем вас научить. Первым выходит мужик и говорит: ну в 90-е я торговал, умею торговать и наябывать. Второй выходит баба и говорит: ну в нулевые я занималась фундрайзингом, умею просить деньги и мужиков разводить.

Третьим появляется парень – вытягивает шею из воротника, губки плющит и моргаликами глупыми посверкивает: «Прии-вет! А я Герман Подштанов. Я пиздобол. Сегодня я скажу вам то-то и то-то, а вот этого я вам не скажу, потому что приходите ко мне на мастер-класс. И мы вас научим, как говорить золотые слова, и вы поймете, почему я оправдываю свою фамилию».

8

Вы сами знаете, что просто пожать друг другу руку, а эти сны, все те же сны каждую ночь – венгерские медленные поезда, медленные лифты, разъезды в Кисловодск, вечное покаяние, вечный грех, морщины старухи на молодом лице. Вы знаете, Иван, эти сны снятся уже и мне, рядовому с ограниченной годностью. Но вы также знаете, что такое честь русского офицера. Тут два выхода: вечная мука одному, пистолет в руку другому, и потом вечная мука убийце. Это тот случай, когда нельзя не убить, не забыть, не простить.

9. Самый страшный рассказ о том свете

Это история стародавних и незлопамятных времен, хотя ей не прошло еще и полгода. Началась она со звонков горячего телефона. Нежный бай, приехавший откуда-то из Ирана или с его границы с Арменией, как раз в то время года, когда в колодцах по горло стояла кровь, а мертвые головы лежали кружком на колоде. Пока он добирался до нашей деревни, много воды утекло и много крови застоялось. Однако его перемещение показалось ему сиюминутным делом. Семья обосновалась в городе, все быстро устроилось. Были: несколько разных республиканских школ, усеянные хлопком дороги к ним, забеленные стены дипломатических миссий, тысяча спектаклей тысячи театров. Мать и отец играли на главных сценах Союза. Бесплатные шмайссеры, формы костюмированных баталий со всего света дополняли нежный изнеженный характер склонностью к головокружению. Еще была боязнь забияк. Юность прошла в страшной дилемме: как принизить себя перед своими учителями и добиться смирения. Одного из учителей он сопровождал во всех бешеных перемещениях с новой женой. На его плечи пало и утешение брошенной учителем первой жены. Еще были боязнь или даже страх получить что-то кроме высшей оценки, сродни трусости загнанного кабана. Таков был его характер.

Но вот он обосновался в нашей закрытой деревне, где было восемь сильных мужчин и восемь сильных и красивых женщин. Закрытость деревни объяснялась ее статусом объекта мировой и сверхмировой безопасности. Все это, откровенно говоря, шло вразрез с его нежными нотками мягкой и свободной любви. Единственное, что он принес в эту деревню, – горячий телефон сарафанного радио. Кроме того, он подарил первую дочь своей сожительнице по гражданскому браку. Дочери выпало быть нелюбимым дитя, если играть в дочки-матери. Лучшая подруга матери этого ребенка помогала ему, пока все не закоротило, но об этом чуть ниже. Он не смог сломать эту сектантскую семью: его страха и его любви не хватило на то. Безо всякого злого умысла хрусталь ревности, которую он поселил здесь, разбился о ящик гордыни. Сам ящик был разбит хрусталем, и от этого открылись небо и земли, до дна обнажились могилы и шахты. Введенный принцип свободной любви в закрытой деревне, а если честно сказать, в самой ее цитадели, где императрица проектировала звездное небо и проецировала лучи света на землю, мало способствовал созданию отношений в духе декамерона. Небесный свод рухнул и рассек осколками все вены и сухожилия здешних, снял все скальпы и рассек все мышцы. Но одна могилка так и оставалась открытой. Теперь ее засыпает прошлогодней листвой, и она не пуста.

Горячий телефон, на другой стороне которого дежурил я, позволил мне вызнать все секреты закрытой цитадели, но пазл собрался только сейчас, когда был уже не нужен никому, потому что никого не осталось.

Я решил вскрыть эту секту, постепенно все больше втягиваясь в череду мытарств, которые мне пересказывались этим доносчиком в образе прекрасных картин. Он привел меня к девушке, которую я заставил себя полюбить силой. Это была лучшая подруга императрицы.

Кроме того дома, где располагалась цитадель, в деревне были базар, церковь и бордель. Плюс некоторые здания ничего не ведавших хуторян – буквально пара домов.

В центре цитадели жила девочка с солнечными кудрями, пронзительная по своей доброте чадолюбивая мать, у которой не было своих детей. Зато она отвергла всех своих поклонников, каждый из которых в любую минуту мог петушино и птушно вступиться за нее, но все они вынуждены были терпеть друг друга.

Когда я бросил свою первую сожительницу, мои, а также и все остальные взоры обратились на Девушку-Солнышко. Это не понравилось ее брату, о котором собственно я и веду этот рассказ. Его оболгали, считая наркоманом, – никто не знал, что он участвовал в секретных операциях, охраняя банки. Никто не знал, что он истязал себя ради своей сестры, видя ее мытарства и мучения, которые достигли такой степени жестокости, которая была не сравнима ни с одной из самых прозомбированных сект мира. Брат пытался ее защитить во время ее офелийных ночевок в сугробах в осеннем лесу. Этот брат отдал бы за нее все.

Он был рожден со мной в один день. Она отказала мне, и это был ее выбор. Когда же «иранский колхозник», разный для всех, притворный со всеми в общении и обхождении, но с каждого бравший слово «не передавать другому», полностью накрыл себе поляну для вечного секса, в лесу у деревни уже были найдены несколько мертворожденных детей. Об этом никто не узнал из-за строгой секретности этой деревни. Вернее, в цитадели думали, что базар, и церковь, и бордель не знают об этом. Тот человек из Ирана, которого я взял как языка, оказался плохим информатором.

Вот пример тому. Когда всему предприятию этой секретной лаборатории угрожала смертельная опасность – бандиты, гнавшиеся за белогорячечным милиционером, грозили перерезать всю деревню, я получил донос о том, что человек этот был выброшен на улицу замерзать и нарочно обречен на лютую смерть. Я вынужден был приехать в эту деревню – дорога заняла у меня целый год – так медленно текло тогда мое время. Я приехал и первым делом убил отца императрицы, который организовал похороны белогорячечному. Свою же гражданскую жену я отдал толпе. Однако дело этим не закончилось. Несмотря на мое решение любой ценой сохранить личный состав этой капсулы, бункера, стакана, или, если хотите, паучьей банки, я не сумел выполнить эту задачу.

Случай помешал мне. Я снова приехал в деревню по своим делам и остановился на окраине леса у самой высокой сосны. Я увидел стоящих и разговаривающих с Девочкой-Солнцем двух мужчин, в одном из которых я узнал иранского колхозника, а во втором – ее брата. Душевное помрачение овладело мной, черное облако разлилось перед глазами. Я дал выстрел. Пуля прошла ему между глаз. Я подошел ближе и увидел немую сцену: иранец целовал взасос губы Солнца. Они вообще не заметили ни бесшумного выстрела, ни трупа, и медленным шагом направились по освещенной лунной дорожке.

Я похоронил тело в лесу в той единственно вырытой волшебной могиле. Следов его не нашли. Поиски начались с недельным опозданием. Они никогда не увидят его в лицо. Свободная любовь на смертельно опасном и сверхсекретном объекте рассеялась после удара молнии, поразившей сенсор головной башни. Базар, церковь и бордель исчезли. Осталось лишь кладбище, по которому носятся видения, тревоги, муки прежних дней. Но бывают и вспышки солнечного света, потому что задание, данное императрице, было выполнено – глаз солнца был настроен точно. Весной кладбище начнет плодоносить. Я убил не того человека. Лицо Девочки-Солнца превратилось в мертвую маску. Ее лицо высосало насквозь второе, черное солнце в вершине короны всех координат. Ее здесь нет, здесь нет никого, только тени и шкурки ящериц на оконном стекле. Во мне нет ни капли жалости, ни капли сожаления, ни капли сёст(р)ыдания, и нет никакого желания уничтожить дезинформатора. Он не обрезан, хотя это требуется сделать в двух местах – вырвать и язык, и причиндалы. Довольно о нем. Его дело полоть огород.