В. П. Визгин

Лица и сюжеты русской мысли

Моим первым учителям, сестре и брату, посвящаю эту книгу

Отвлеченностями люди не живут.

Флоренский

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

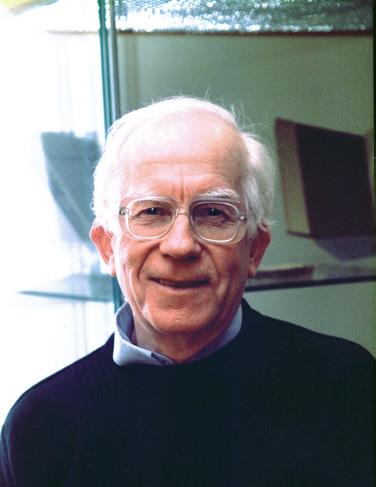

Виктор Павлович Визгин, известный российский философ, историк философии, науки и культуры, переводчик Фуко и Марселя, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Родился в 1940 г., окончил химический факультет МГУ, работал преподавателем философии, с 1971 г. научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН, с 1988 г. работает в Институте философии. Широко известны его исследования квалитативизма Аристотеля, идеи множественности миров, эпистемологии Башляра, взаимоотношения герметизма и научной революции, а также работы, посвященные анализу творчества Фуко и Марселя, включая переводы книг этих философов.

В последние годы занимается исследованиями русской философии, в частности, ее соотношением с французской мыслью. В фокусе его внимания экзистенциальное философствование персоналистическо-художественного типа. Автор книг: Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М. 1982 (2016); Идея множественности миров: очерки истории. М. 1988 (2007); Божьекоровские рассказы. М. 1993; Эпистемология Гастона Башляра и история науки. М. 1996; На пути к Другому: от школы подозрения к философии доверия. М. 2004; Философия Габриэля Марселя: темы и вариации. СПб. 2008; Очерки истории французской мысли. М. 2013; Философия науки Гастона Башляра. М.-СПб. 2013; Очерки истории французской мысли. М., 2013; Пришвин и философия. М.-СПб. 2016.

Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований»

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

Предисловие

В книгу, которая предлагается читателю, помимо трех ранее не публиковавшихся работ, вошли те статьи и выступления, которые публиковались в сборниках и научных журналах, но не были включены в книги[1]. Особенное внимание в них уделено таким жанрам, как дневники и письма, а в целом – лицам, возможно, больше, чем сюжетам. Может показаться, что автор более увлечен литературой, чем философией. На самом деле я считаю, что нет идущей навстречу душе человека философии без выразительного, меткого слова, которым высказываются мысли и излагаются их сюжеты.

В первой части собраны исследования по различным персоналиям и аспектам философской мысли в России золотого и Серебряного века. Значительное место в ней уделено соотношению платонизма и экзистенциальной философии. Философские взгляды Флоренского и Дурылина анализируются как формы укорененного в русской культурной традиции христианского платонизма, а богословско-философская мысль Флоровского рассматривается на фоне экзистенциальной философии. Такому яркому ее представителю, как Лев Шестов, посвящены два исследования. Значение русской религиозно-философской мысли для возникновения европейского экзистенциализма демонстрируется в работе о преемственности и резонансе идей в последовательности Достоевский – Вяч. Иванов – Марсель.

Вторая часть книги посвящена философам, ученым и писателям советского и постсоветского периодов вместе с сюжетами их мысли. Открывает их ряд А. Ф. Лосев, перебрасывающий «мост» между русской мыслью Серебряного века и философией советского периода. Некоторым из перечисленных философов и писателей посвящены личные воспоминания. Завершает эту часть книги собрание тематически подобранных и ранее не публиковавшихся записей. Очерк сегодняшней русской философии подводит итог всей книге.

Единственным внутренним стержнем, соединяющим все очерченные в книге фигуры и темы, является увлеченность автора как читателя всеми ими, а порой дружба с некоторыми из них и при этом всегда продуктивный импульс, полученный от них. Характерно, что выбор персоналий и сюжетов каждый раз определялся схождением внешнего повода написать о них с внутренним резонансом с ними. Автор убежден в актуальности художественно ориентированной и экзистенциально углубленной философской мысли. Все составившие книгу публиковавшиеся ранее разделы заново отредактированы.

Хочу выразить свою признательность моим друзьям, историкам русской мысли. Благодарю за поддержку также коллег по Институту истории естествознания и техники, Институту философии РАН и сотрудников Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», в которой действует семинар «Русская философия», способствовавший созданию этой книги.

Глава первая

Золотой и серебряный век русской культуры

Жуковский как философ: заметки благосклонного читателя

Разобщение поэта и мыслителя – только видимость, и оно в ущерб обоим.

Новалис

В русской литературной и философской галерее множество лиц, которых и чувствуешь, и сам, воодушевленный ими, стремишься с ними собеседовать. А вот в западной – такие имена большая редкость: много эрудитов-знатоков, есть интересные теоретики, но душ, которые захватывают, увлекают и вдохновляют, на наш взгляд, маловато. Рядом с Карамзиным, Пушкиным, Чаадаевым, Иваном Киреевским, Тютчевым, Леонтьевым и некоторыми другими такой душой, «небесной», по слову Пушкина, является Василий Андреевич Жуковский. У Карамзина, Жуковского и близких к их кругу людей русская философия только начинает формироваться. Она складывается не на ученой кафедре, а в беседе, споре, переписке, интимном дневнике. Ее задушевное, исповедально-дружеское происхождение во многом и определило сердечную привлекательность русской религиозно-философской мысли.

Шелер писал, что христианству не удалось претворить свое чувство бытия, своеобразие своего мировосприятия в ясную философию. Когда христианам была нужна философия, рассуждает он, они ее брали у язычников-греков – у Платона, Плотина и Аристотеля, прежде всего – и приспосабливали для своих христианских задач. Однако нет ли в этом убеждении в неискоренимом философском инфантилизме христианства преувеличения? Думаю, есть. Восточное христианство хотя и действительно сильно платонизированное на богословских высотах, тем не менее на своей почве, например в русской культурной традиции, пришло к тому, чтобы философский разум внутренне усвоил истину христианской веры, не перестав быть при этом философским. «Мы здесь для Бога, – пишет Жуковский Гоголю, – Тот, Кто, создав нас, вложил в нашу душу стремление Его постигнуть и с Ним соединиться, не мог нас ни для чего иного создать, как для Самого Себя. Так говорит здравый философствующий ум»[2]. Вопреки мнению Шелера, христианство как жизнь, питаемая церковным опытом на почве православной традиции, смогло найти для себя философское воплощение.

Жуковского обычно не считают философом. А напрасно. Современные философы в этом качестве просто его не знают, околдованные западными именами[3]. А знающие про это литературоведы, как правило, слишком далеки от философии, чтобы развить эту тему. Не только в Серебряный век русской культуры, но и в золотой поэзия не мешала наделенным поэтическим даром быть еще и философствующими умами. Таким был Пушкин. Таким был его старший друг и учитель Жуковский. Такими были Веневитинов, Баратынский, Хомяков и другие любомудры и поэты этого времени. Хотя братья Киреевские поэтами, в узком смысле слова, не были, но поэтическо-философским духом своей эпохи были глубоко пропитаны, в частности благодаря их тесной связи с Жуковским. «Какую великую силу приобретает убеждение разума, – пишет Жуковский Гоголю, – когда оно становится опытом сердца»[4].

Тема укорененного в верующем сердце разума, разума целостного, служащего источником «живого знания», отчетливо прочитываемая у Жуковского, свое развитие получит в русской религиозной мысли от Ивана Киреевского до Франка.

Жуковский не просто один из поэтов-мыслителей, каких в русской культуре было не так уж и мало. Он может рассматриваться как основатель самого типа лирического философа. Лирическим философом может быть и человек, не пишущий стихов, как, например, Пришвин или Дурылин. Но их генетическое родство с Жуковским неоспоримо. Шатобриан, старший современник русского поэта, причем достаточно близкий ему по умонастроению, обратил внимание на то, что романтизм с его культивированием мечтательного и чувствительного начала в человеке является плодом христианства. Конечно, метафизическая значимость самосознания, внутреннего мира человека была ясна уже Августину и Паскалю, но их голоса Европа, ослепленная блеском Вольтера и захваченная революцией, казалось, уже и не слышала. Поэтому слово «реакционного романтика» прозвучало вовремя, и его книга сразу стала бестселлером («Гений христианства», 1802). Фигура лирического философа возникает и всходит на этих сентиментально-романтических «дрожжах». Ее первоявление в русской культуре мы и наблюдаем в жизни и творчестве Жуковского.

Усилиями Карамзина и Жуковского западная культура была не перенесена в Россию, а усвоена и пересоздана в качестве аутентичной русской культуры. В Туле Жуковский-мальчик, ему всего двенадцать лет, перекраивает на свой лад знаменитую повесть Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» в пьесу «Госпожа де ла Тур». Предромантический сентиментализм с его культивированием чувствительных картин, рисуемых изящным слогом, он впитал действительно «с пеленок». Французским языком Жуковский владел свободно с младенческих лет. Именно культура «чувствительного сердца», преимущественно в ее французской версии, начало которой положил Руссо, а продолжил Бернарден де Сен-Пьер, послужила основой для формирования его как творческой личности с характерным стилем и мировоззрением. Воздействие германской культуры он испытал по-настоящему позднее, найдя в немецком романтизме родственную душу[5].

Место Жуковского в русской культуре определяется такими ее вехами, как Карамзин и Пушкин. Карамзин ввел его в литературный мир, опубликовав его вольное переложение «Сельского кладбища»[6], элегии английского поэта Томаса Грея, в «Вестнике Европы» (1802), а затем предложив место редактора этого журнала. Пушкин же по сути дела был его учеником как поэт. Однако вскоре его учитель признал, что в поэзии ему больше нечему его учить: «Победителю-ученику от побежденного учителя», – читаем мы на портрете Жуковского, подаренном им Пушкину в день окончания поэмы «Руслан и Людмила» (1820).

Задумчивость и мечтательность – это еще не философствование. Но когда они соединятся с метафизическим вопрошанием и рефлексией, то тут и начинается философствование. Читая «Дневник» Жуковского, невольно вспоминается другой дневник, писавшийся примерно в те же годы Мен де Бираном[7]. Вот этот философ в некоторых отношениях сопоставим с Жуковским-мыслителем. У обоих в дневниках речь идет о том, чтобы придать своей жизни освещенный высшим светом смысл. Но если Биран опирается на языческий стоицизм с тем, чтобы затем постепенно преодолеть его и обрести опору в августиновской традиции и в мистических тенденциях в католицизме, в частности у Фенелона, то Жуковский с самого начала своего пути уже находится в сфере притяжения христианского миропонимания, которое у него с годами лишь углубляется.

В дневнике Жуковский описывает свой опыт встречи с Богом, пережитый им, когда он на пределе духовного подъема по сверкающим снегам мчался из орловского Муратова в подмосковное Савинское к почитаемому им Ивану Владимировичу Лопухину (1756–1816), которого с ранней юности знал по дому Тургеневых и бесконечно уважал за ум и благородство. Он решил открыть ему свою любовь к Маше Протасовой в надежде получить его поддержку в своем стремлении к счастью. В пути, говорит Жуковский, «я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильнее всякой молитвы»[8]. И далее:

Сердце у меня билось, когда смотрел на чистое небо, и я мысленно давал себе клятву быть достойным своею жизнью Божества, обещающего мне такое счастье в своем мире: я чувствовал необходимость более любить Его, к Нему все относить, ибо в Нем видел крепость своего счастья. Религия есть благодарность. В эту минуту твердая вера представлялась мне ясно нужнейшею потребностью человеческого сердца <…>. Истинное достоинство человека в его мыслях и чувствах. Они невидимы для других, но известны Сердцеведу[9].

В решительную минуту жизни небеса приоткрываются тридцатилетнему поэту более широко, чем в каждодневной обыденности. Что-то от августиновского обращения и от паскалевских мыслей слышится в этих дневниковых свидетельствах. Не надо думать, однако, что здесь имеет место чисто внутреннее мистическое событие, не имеющее никакого отношения к церковной жизни. Нет, именно в эти же февральские дни 1814 г. Жуковский постигает тайну христианского поста как необходимого условия «священного таинства исповеди и причастия»[10].

Все эти духовно значимые события, укрепляющие и углубляющие его веру, способствовали более продуманному пониманию христианского мировоззрения. Вот показательная и вполне философская запись в дневнике 1821 г.: «Мир существует только для души человеческой. Бог и душа вот два существа; все прочее – печатное объявление, приклеенное на минуту»[11]. Язык русской философии еще не сформировался в эти годы. Сейчас мы бы сказали не «два существа», а существуют только они – душа и Бог, при этом душ много, а Бог – один. Это – инвариантное утверждение христианской онтологии.

У Жуковского как редактора «Вестника Европы» есть небольшая заметка, в которой он рассказывает читателям о своем посещении имения Лопухина. Здесь, в Савинском, на острове Юнга[12], находящегося в парке посреди озера, поэт осмотрел мраморную урну, посвященную Фенелону, на одной стороне которой, как он пишет, «изображена госпожа Гюйон, друг Фенелона, а на другой Ж. Ж. Руссо»[13]. Мистикорелигиозную настроенность многих образованных людей конца XVIII в. как в Западной Европе, так и в России определяли именно эти имена. На Юнговом острове «всего приятнее быть, – пишет русский поэт, – во время ночи, когда сияет полная луна <…>. Это место невольно склоняет к какому-то унылому, приятному размышлению»[14]. Оборвем цитирование и спросим, как унылое может быть приятным? Унылое ведь уныло, то есть тягостно, скучно, однообразно, неярко, наводит тоску и грусть. Что в этом приятного? А вот для Жуковского и его современников такое восприятие было нормой. Например, для Пушкина, считавшего себя учеником Жуковского, унылое и приятное совместимы самым естественным образом:

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса.

В предыдущей строфе поэт дает тому объяснение:

Как это объяснить? Мне нравится она,

Как, вероятно, вам чахоточная дева

Порою нравится. На смерть осуждена,

Бедняжка клонится без ропота, без гнева.

В унылом раскрывается не только красота, ценимая внешними чувствами, но и красота души. Унылое безропотно претерпевает свою участь, принимая ее как ниспосланную самим провидением. Осень поздняя – для чутких душ, умеющих ценить редкий миг золотой, который ведь и тогда случается в природе. И как он ценится такой душой в окружении дождей и надвигающегося хлада! Осень – предсмертная пора в жизни природы: скромна, тиха, уныла. Но вместе с тем и ярка румянцем чахоточного, нечастой улыбкой уже нежаркого солнышка, когда унылы долгие полутемные сырые сумерки и скорые на приход вечера, грязь дорожная, в которой «вязнут спицы расписные» колес.

«Улыбка на устах увянувших видна» – вот в чем красота унылой поры. Приятность ее воспринимается душами с повышенно тонкими нервами, мечтательно настроенными, быть может, сверх меры по нашим современным слишком уж мирским стандартам. Парадоксальное для нас сочетание для Жуковского, прирожденного романтика, было нормой чувствования мира и самого себя.

1 июля 1805, в вечеру. Я нынче в каком-то приятно-унылом расположении. Не думая ни о чем, задумчив. Мне приятно было смотреть на отдаления, покрытые вечернею тенью. Эта неясность и отдаленность всегда имеет трогательное влияние на сердце: видишь, кажется, будущую судьбу свою неизвестную, но не совсем незнакомую <…>. Ничего не может быть приятнее этих трогательных минут, когда сердце полно – чем? Не знаешь![15]

Приятность в унылом Жуковский чувствовал не раз и не два. Хотя, конечно, он использовал и наш обычный, негативный смысл слова «унылый». Например, в берлинском дневнике 1821 г. он говорит, что чувство неспособности к деятельности, «с которым нельзя ужиться, производит в одно время и уныние душевное и истребляет бодрость»[16]. Уныние унынию рознь – так можно выразить спектр значений этого слова, наличествующий у Жуковского.

Читая процитированное выше описание «приятно-унылого» расположения духа, невольно вспоминаешь картины Каспара Давида Фридриха (1774–1840), немецкого художника, которого, кстати, знал и любил русский поэт. На одной из них мы, например, видим, как на прибрежных валунах сидят люди и спокойно созерцают «отдаления» – безбрежную морскую даль. Внешнего предмета созерцания у них нет, как нет и внешней утилитарной цели, зато есть предмет внутренний – мечта, сама даль то ли неопределенного будущего, то ли мирового пространства как пространства собственной души – кто знает? Но вот что налицо: задумчивость человека, равно как и природы, тишина, покой, смирное свершение мира как он есть, покоящийся в неслыханности своих невидимых перемен. Перед нами грёза как она есть, в чистейшем ее виде. Таким грёзовидцем был не только немецкий художник, но и его друг, русский поэт, хотя свести его к одному лишь этому качеству души нельзя.

Вот еще одна из записей в дневнике 1806 г.: «О христианской морали в сравнении с философической: основать последнюю на первой. Прочитать моральные статьи в Энциклопедии и потом написать свои»[17]. Жуковскому 23 года. У него уже есть духовная ориентация, постепенно обретающая философские контуры. Они, кратко говоря, состоят в критическом отношении к рационализму Просвещения, в частности к морали энциклопедистов, которой он хочет противопоставить мораль, основанную на религиозной вере, правда, еще далекой от церковной формы. Совершенствование, бессмертие и высшее начало, обеспечивающее их возможность – с молодых лет эти идеи в их взаимосвязи фокусируют в себе религиозные и одновременно философские устремления его души. Все эти смыслы сливаются у него в единство, символизируемое словом «там», которое иногда он пишет курсивом и с большой буквы: «Там – какое слово, что под ним заключается! У меня на глазах слезы от сего слова! Друзья, надежды, радости, блаженство – все там\ О, великое Существо, великое Существо, назначившее человека быть бессмертным!»[18]. Романтическая ментальность обнаруживается даже не столько в самом этом магнетическом слове, сколько в одном его характерном эпитете – «очарованное Там».

Состояние души, соединяющее унылость и приятность, Жуковский в духе времени называет меланхолией, определяя ее как «оттенок веселия на сердце печального, оттенок уныния на душе счастливца»[19]. Тема меланхолии неисчерпаема. От античности и средних веков она переходит в Новое время[20]. Появившись в сентиментализме, она продолжается в романтической литературе. Элегия Томаса Грея кончается эпитафией юноше, не знавшему славы и счастья, но полюбившемуся музе и отмеченному «печатью меланхолии». Меланхолия – знак не всем доступной амбивалентности судьбы: не суждены были этому юноше счастье и слава земные, зато «был он небесною музой присвоен»[21], «кроток сердцем, чувствителен душой»[22]. Словесная картина, рисуемая поэтом-сентименталистом, должна была, прежде всего, трогать сердца людей. Такова эстетика сентиментализма. Без меланхолического компонента эффект трогательности почитался недостижимым.

Анализировать превращение сентиментализма в романтизм не входит в нашу задачу. Ограничимся одним замечанием. Грани между ними подвижные, но уловимые. Романтику, в отличие от сентименталиста, мало трогательных сцен, чувствительных ситуаций, мало одного лишь элегического и меланхолического колорита, «сенсибилизирующего» объективизм классицистской эстетики, но еще не порывающего с нею решительным образом. Освободившись от канонов классицизма, романтический автор концентрирует творческое сознание на безмерной субъективности своего героя. При этом объективное истолковывается как в себе конечное, а значит, ценностно пониженное по сравнению с бесконечным. Романтическая меланхолия – состояние ненасытимости человека конечным, например конечным счастьем. Счастливый миг, счастливая пора в жизни – какими бы яркими они ни были – конечны, и романтически настроенная душа на передний план своей чувствительности выводит осознание именно конечности своего счастья. Вот и грустит романтический счастливец в самом средоточии своего счастья. Меланхолия, таким образом, может быть истолкована как переживание бренности всего того, что для человека выступает благом, счастьем, удовольствием, то есть позитивной ценностью. Поэтому для романтика «в самом упоении ощутим какой-то недостаток» (Жуковский). Можно даже сказать, само счастье меланхолично, потому что ему себя в его данности мало. Стремнина времени уносит и его. В этой жизни все кончается. Иными словами, в сознании романтически настроенного человека на приоритетные ценностные позиции выходит идея бесконечности, захватывающая даже не столько холодный ум, сколько жаркое сердце, воображение и волю. Поэтому «визитной карточкой» романтизма может служить, к примеру, упомянутая нами картина Фридриха или известное стихотворение Леопарди «L’infinito»[23]. Лирический герой итальянского поэта глядит вдаль, наполняя душу «пространствами бескрайними», «молчаньем неведомым» и «покоем глубоким», трогающими его сердце «почти испугом». И ему «сладостно тонуть» в «этой безмерности», настолько она для него приближена к Богу. Жуковский также предельно сближает прекрасное и божественное: «Каждое прекрасное чувство все оживляет в душе: дружбу, поэзию; и все это сливается в одно: Бог. Я бы каждое прекрасное чувство назвал Богом. Оно есть Его видимый, или слышимый, или чувствуемый образ»[24].

«Чувствительными душами»[25] европейцы себя почувствовали примерно со второй половины XVIII столетия. Волны поэтического сентиментализма накатывались на европейский континент от берегов туманного Альбиона. Но настоящим апостолом «чувствительных душ» стал Руссо, силой своего воздействия вполне подобный прошедшей под его знаком Французской революции. Одни, копируя его чувствительность и прелесть слога, следовали за ним, другие, напротив, отталкивались от него, стремясь преодолеть. К последним можно отнести, например, Шатобриана[26].

Кстати, Жуковский познакомился с ним в январе 1821 г. в Берлине и затем встречался там. По версии Б. К. Зайцева, встречался он с ним и в Париже в 1827 г., когда собирал книги и пособия для обучения своего царственного воспитанника[27]. Жуковский следил за творчеством Шатобриана и ценил его[28]. Своему пониманию религии как веры сердца он находил поддержку у французского писателя: «Религия требует сердца. Jai pleure et j’ai cru, говорит Шатобриан, и иначе нельзя поверить, как в слезах, в восторге»[29]. Будучи редактором «Вестника Европы», Жуковский публиковал в нем очерки французского писателя, составленные по материалам его путешествий по Греции и Святой земле. Их умонастроения, при всем несходстве их характеров и судеб, имели немало общего[30].

Жуковский как мыслитель проявился, прежде всего, на педагогическом поприще. Он был наставником будущего царя-освободителя, цесаревича Александра. К своему делу руководителя его воспитанием и образованием он отнесся с полной отдачей и теоретической серьезностью. Жуковский-педагог учитывал тогдашние теории образования, но разработал свою оригинальную систему. Она поражает стройностью и ясностью мысли. В основе философии образования Жуковского лежит учение о человеке, которое вписывается в его целостное мировоззрение. Цель воспитания и учения – образовать добродетельного человека, выработать его нравственный характер. Нравственно-духовное начало составляет сущность человека. В результате воспитания и образования жизнь и деятельность человека должны стать для него понятными, прозрачными в своей основе и цели. Воспитание, говорит Жуковский, обращает «добро в привычку <…> подкрепляя привычку правилами разума, воспламенением сердца и силою религии». Обучение наукам должно преследовать ту же цель. Знание нужно не ради знания, а ради «добродетели», то есть способности творить добро, будучи открытым к восприятию благого и к его посильному созиданию на месте, определенном «судьбой» и «назначением» конкретного человека. Эти категории, наряду с понятием человеческого «достоинства», предполагаются философией образования Жуковского как элементы ее концептуального каркаса: «Долг воспитателя и наставника состоит единственно в том, чтобы сделать питомца своего способным внимать постановлениям судьбы и воспользоваться ими с достоинством человека. Кто умел им последовать, тот совершил земное свое назначение и знал добродетель»[31]. Античная языческая этика освещена у Жуковского христианским мировоззрением, рационализм дополнен пониманием значимости «сердца», способного «воспламеняться».

Другим заслуживающим внимания моментом его философии образования выступает созданная им классификация наук, подразделяющая их на науки антропологические (история, география, политика и философия) и онтологические, «имеющие предметом вещь» (математика, естественная история, технология и физика). Философия, как мы видим, мыслится при этом как антропологическое знание, занимающее приоритетное положение в системе наук.

Как мыслитель-поэт Жуковский находит убедительное сравнение для всего выстраиваемого им педагогического предприятия, уподобляя его путешествию. Поэтому, развивая этот образ, он говорит о «практической логике» как «компасе», а прочие знания выступают как «карта», в которой все взаимосвязано и даны ответы на четыре главных вопроса: «Где я? что я? что я должен делать? и к чему предназначен?»[32]. Все это, будучи надежно усвоенным, позволяет уверенно «путешествовать» в жизни, двигаясь к цели. А сама цель уже была нами указана – исполнение своего земного назначения как «постановления судьбы», толкуемой уже не столько с античных языческих позиций, сколько с христианских.

Б. К. Зайцев, автор беллетризованной биографии Жуковского, отмечал его склонность к размышлениям, мечтательную философичность душевного склада. Наиболее прямым и ярким образом эта склонность обнаруживается в философских набросках поздних лет, дневниках и письмах. В них помимо нравственного самоотчета, нацеленного на исполнение такой «должности», как образование и совершенствование самого себя, Жуковский нередко, особенно в молодые годы, набрасывал программу совместной жизни со своими близкими и друзьями. Вообще вся жизнь «есть воспитание. Все в ней служит уроком»[33]. Друзья же и близкие, сотрудничая с нами, выступают нашими «сообразователями». Эта тема особенно глубоко и в деталях анализируется Жуковским в его письмах к Александру Тургеневу, самому близкому другу.

Увлеченно и продуктивно поэт-мыслитель медитировал во время отдыха от педагогических трудов в горах Швейцарии, создавая там свою, как он ее называл, «горную философию». В своей конечной сути она выразима в двух словах: «Живи и давай жить; а паче всего блюди Божию правду»[34]. В простых и ясных словах письма, адресованного своему августейшему воспитаннику, Жуковский развивает стройную, христиански ориентированную метафизическую и историософскую концепцию. В здешнем мире все стоит под знаком времени и временности. В горных медитациях Жуковского многие черты и понятия его философского миросозерцания приводятся в прозрачное, связное единство. Присутствует и идея прогресса («наше время лучше прошедшего»), и идеи божественного провидения и соработничества с ним свободной воли человека.

Письмо, в котором «философия здешних гор» излагается, начинается с самой задушевной идеи Жуковского – с идеи бессмертия: «Жизнь бессмертная <…> есть настоящая цель бытия». Читая это рукой мыслителя и поэта составленное философское обозрение его мировидения, понимаешь, что за ним стоят кропотливые занятия разными науками, в том числе геологией и другими естественнонаучными дисциплинами, не говоря уже об истории и философии. Человек не главный участник мирового процесса. Главный его деятель – «время, покорное одному Промыслу»[35]. Человеку надобно взаимодействовать со временем в свете просвещенного, умеренного, гуманного консерватизма, понимая при этом, что «средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благодетельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим…»[36]. Идея прогресса, таким образом, корректируется отвержением утопическо-футуристической логики, открывающей шлюзы разрушительным тенденциям. Насильственные действия, якобы «ускоряющие» историю, грешат против справедливости и нравственного порядка. Гармонично взаимодействуя со временем, человек не должен ни отставать от него, ни обгонять. Его задача в том, чтобы следить за органическим прорастанием нового, на зов которого он должен откликаться, быть чутким к нему и не применять насильственных актов для его внедрения в жизнь. Это – органическое миропонимание, если угодно, даже диалогическое и синергийное. При этом суждения «горной философии» выстраиваются не на абстракциях и общих местах отвлеченного умствования, а на изучении конкретной истории природы и человека, материал для которой предоставил Жуковскому тот регион Швейцарии, в котором он поселился в это время. Конечно, в «философии гор» звучат и уроки, извлеченные поэтом-мыслителем из опыта пережитых им революций, попыток насильственного осуществления их целей в Европе и России. Примечательно, что данное в ней метафизическое обоснование осуществления назревших реформ любого масштаба и в любой сфере было глубоко усвоено его учеником. Действительно, вникавший в «горную философию» пятнадцатилетний цесаревич, для которого она была изложена, двадцать восемь лет спустя станет царем-реформатором, впоследствии убитым фанатиками ускорения времени. Если бы поэт-мыслитель дожил до его освободительных реформ, то мог бы, используя свое же выражение из другого письма к нему, воскликнуть: «Дело нашей взаимной любви» свершилось![37]