Ульяна Бисерова

Таракан из Руанды

Глава 3

Когда идешь, не думай о том, что где-то оставил свою тень.

Африканская пословица

Урок английского уже начался. Оливия делает несколько глубоких вдохов, чтобы унять колотящееся сердце, стучит в дверь и под неодобрительным взглядом госпожи Стайн усаживается за последнюю парту. Виктория с Лаурой переглядываются и прыскают – кажется, их утренняя перепалка уже забыта.

В первый день учебы в колледже Святого Сердца, который принадлежит к элитному кругу католических школ Монреаля, Оливия тоже опоздала на урок – долго плутала по коридорам и никак не могла отыскать нужную аудиторию. Госпожа Стайн, которая не терпела нарушений дисциплины, окинула новенькую, нескладную и слишком коротко остриженную, недовольным взглядом и не упустила случая устроить допрос.

– Расскажи нам о себе.

Оливия замялась, теряясь под пристальными взглядами десятков любопытных глаз, которые разглядывали ее, точно диковинную зверушку в зоопарке.

– Меня зовут… – пролепетала она.

– По-английски, пожалуйста.

– Меня зовут… – еще тише произнесла она.

– И немного громче и отчетливее. Ну же, на последних партах совсем ничего не слышно.

– Меня зовут Оливия Каремера. Мне двенадцать. Я родом из Руанды. Она находится на западе Африки. Столица Руанды – Кигали. Руанду также называют Страной тысячи холмов.

Оливия запнулась и замолчала. Как на чужом языке рассказать о красоте Руанды, как описать предрассветный туман, волшебной дымкой спускающийся с пологих зеленых холмов? Или запах прогретой солнцем рыжей земли, по которой так упруго стучат босые стопы? Веселые крики и смех детей, гурьбой бегущих в школу. Тягучий звон колокола, который разносится воскресным утром, когда ты в голубом платье с кружевными оборками, крепко держа отца за руку, чинно шагаешь в церковь, улыбкой приветствуя соседей. Или дразнящий аромат только что выловленной, запеченной в горячих углях тилапии, завернутой в банановые листья, которую подают в уличных забегаловках на озере Киву. Где отыскать слова, чтобы описать полуденные грозы во время сезона дождей, которые в считаные минуты сменяет палящее солнце? Или ласковый ветер, заставляющий лес разговаривать на тысячу голосов? Сам Бог спускается на руандийскую землю, чтобы отдохнуть, приговаривала Старая Элоди, прикладывая ладонь ко лбу, чтобы окинуть взглядом плавные линии холмов, простирающихся до самого горизонта.

– Расскажи нам про достопримечательности Руанды.

– Достопримечательности? – машинально переспросила Оливия. – В Руанде красивая природа: холмы, озера и леса. И там живут гориллы.

В классе раздались смешки. Оливия растерянно обернулась на учителя. Это была сущая правда: горные гориллы были главным и едва ли не единственным туристическим аттракционом маленькой африканской страны. Обеспеченные европейцы готовы были платить немалые деньги, чтобы поглазеть на черных медлительных исполинов в естественной среде обитания – окутанных туманами тропических лесах на склонах древних потухших вулканов.

– Ну что ж, достаточно, м-м-м… Каремера, – сказала госпожа Стайн, сверившись с классным журналом, прежде чем впервые произнести ее странную, неудобную фамилию. – Садись.

И Оливия, заливаясь краской, заняла единственное свободное место за последней партой. Учительница улыбнулась, призывая класс быть снисходительнее к сверстнице, которая прибыла в цивилизованный мир из самого сердца дикой Африки. Оливия опустила глаза, кожей чувствуя уколы насмешливых взглядов и мечтая, чтобы поскорее раздался звонок и все забыли о новенькой.

В первое время одноклассницы, не скрываясь, посмеивались над неуклюжим произношением Оливии и грамматическими ошибками, которые она, волнуясь и запинаясь, допускала даже в простых конструкциях. Госпожа Стайн слушала ее чтение, утомленно потирая виски и прикрывая глаза, словно ее мучила жестокая мигрень. В шумных коридорах колледжа Оливию, замкнутую и молчаливую, провожали настороженные взгляды и шепотки. И лишь когда в конце семестра в холле вывесили списки воспитанниц по успеваемости, все ахнули: «необразованная дикарка» Оливия Каремера оказалась в первой пятерке, с самым высоким в классе баллом по французскому. Даже английский подтянула, хотя это и стоило ей немалого труда.

Английской речи в Руанде практически не было слышно – разве что в Кигали, среди беженцев-мусульман, которые скитались в поисках лучшей доли. Отец с братом переходили на английский во время острых перепалок, когда им не хотелось посвящать мать в суть спора. Оливия первые английские слова выучила по книжкам с яркими картинками, которые отец привозил из поездок на научные конференции за рубежом. А французский, наравне с народным киньяруанда, всюду был в ходу еще с колонизаторских времен. Объясняться на киньяруанда непросто: речь руандийцев изобилует старинными поговорками и выражениями, относящимися к незапамятным временам. Простые слова, складываясь в предложения, внезапно обретают совсем иной смысл. Старая Элоди говорила, что киньяруанда создан для гимнов и песнопений, торжественных и прекрасных, как пылающее закатное небо. Но когда однажды Лаура из любопытства спросила у Оливии, как будет звучать на ее родном языке какая-то фраза, та лишь беззвучно пошевелила губами, не в силах выдавить ни звука, – горло сжало стальными обручами. Киньяруанда стал проклятым языком. Языком ее ночных кошмаров.

Заняв свое место за последней партой, Оливия оглянулась. Кажется, из-за разговора с директором она пропустила половину урока. Девочки в классе по цепочке зачитывали на английском фрагменты из «Ифигении» Расина для обратного перевода на язык подлинника – французский. Оливия перечитывала трагедию столько раз, что помнила текст почти наизусть. Стараясь не шуршать оберточной бумагой, она осторожно распечатала подарочный сверток и достала блокнот. Зеленый переплет, линованные листы благородного оттенка слоновой кости. Даже замочек с крошечным ключом. Она снова оглянулась по сторонам, но все одноклассницы были заняты заковыристым текстом.

Оливия твердым, округлым почерком вывела на форзаце свое имя, перелистнула и провела ребром ладони по сгибу. Ее рука в нерешительности зависла над листом. А затем буквы сложились в слова.

«Я точно помню день, когда была абсолютно, безоговорочно счастлива. 6 марта 1994 года. Мне исполнилось двенадцать. И я ела крокодила – в первый и, наверное, в последний раз в жизни. Танцевала так, что отбила пятки. И все были живы. И смеялись. А потом был ливень, похожий на библейский потоп».

Растревоженные воспоминания теснились, затуманивали взгляд, как ил, поднятый со дна медленной реки. Тем утром она проснулась, предвкушая день, полный веселья, сладостей и подарков. К тому же Марк твердо пообещал, что не пропустит празднования дня рождения младшей сестры. Так что даже напророченный в прогнозе погоды ливень не грозил испортить настроение – тем более что на небе не было ни облачка.

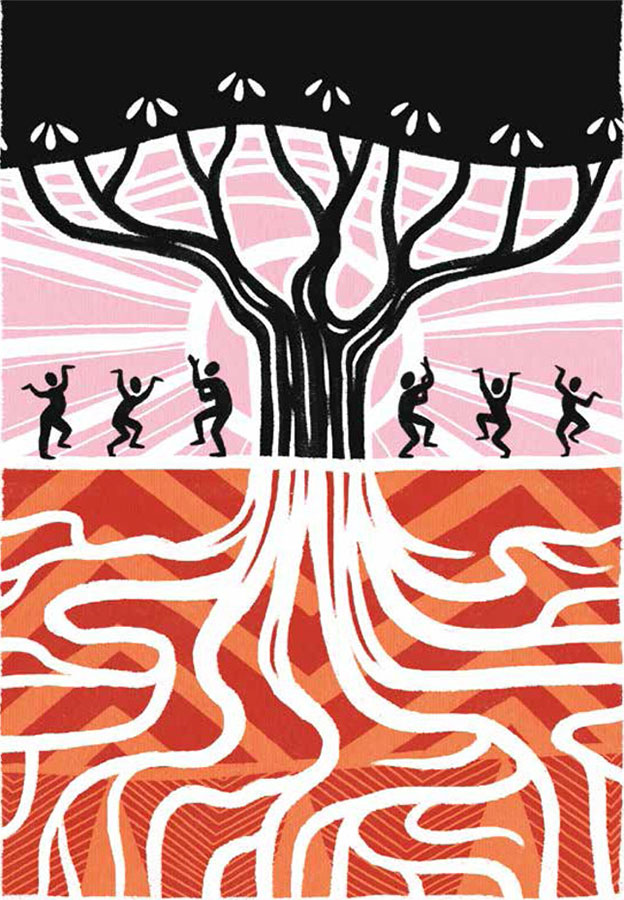

Когда полуденная жара спа́ла, в саду, прямо под раскидистыми кронами, накрыли длинные столы. Калитку пришлось подпереть камнем, потому что поток гостей не иссякал. Зная, как доктор Каремера любит свою маленькую дочурку, на празднование прибыли знакомые из отдаленных деревень и даже из Кигали. Гости собирались кучками, обсуждали что-то вполголоса, но, стоило кому-то подойти поближе, тут же смолкали. Приглушенный шепот, недомолвки, вздохи и уклончивые взгляды – Оливия давно подметила, что взрослые изобрели свой тайный язык.

Старый Стефан Нкурунгиза, который был почетным гостем на любом торжестве в деревне, первым разломил лепешку и произнес: «Благодарим тебя, Господи. Пошли здоровье и достаток всем в этом доме. Пусть посевы, брошенные после сезона дождей, обернутся богатым урожаем. Помоги труженикам избежать опасности в поле: пусть не ужалят их ни змея, ни скорпион, могучий владыка кустарников. Убереги их голени от порезов мотыгой и мачете. Пусть им сопутствует удача во всех добрых начинаниях. Пусть их жены рожают мальчиков – сильных и здоровых. Пусть соседи живут в мире и не делят ни скот, ни землю. Пусть вершится все так, как заведено с начала времен, и дети будут укладывать в землю своих отцов, а не отцы – детей».

Краем уха Оливия услышала перешептывания гостей о том, что старик уже теряет ясность ума, раз не нашел более подходящего случаю, веселого тоста для праздника. А Стефан Нкурунгиза, высказав все, что намеревался, опустился в плетеное кресло и с той самой минуты не произнес больше ни словечка и не съел ни крошки. Так и сидел, опершись на узловатую палку, и смотрел на танцующих и смеющихся гостей, покачивая головой – то ли с неодобрением, то ли просто от старческой немощи.

Коронным блюдом праздника стал запеченный крокодил. Его огромную безобразную тушу, подвешенную за веревки на длинном шесте, охотники принесли вчера на рассвете. Под бдительным надзором Годлив его уложили на огромном столе, ошпарили кипятком из большого алюминиевого чайника и короткими ножами выскоблили ороговевшие чешуйки – так, что он стал совсем белым, как альбинос. Даже зубы вычистили от илистого налета. Выпотрошили тушу и начинили брюхо овощами, смешанными с красными стручками жгучего перца, головками чеснока и щедро сдобренных приправами. А затем распяли ощерившееся чудище на толстых железных прутьях и запекали, приплясывая вокруг углей и весело распевая. Оливия наблюдала за этим с затаенным ужасом и отвращением.

– Полакомиться мясом заклятого врага – древний обычай, который чтут до сих пор, – сказал отец. – Иначе не бывать удачи на охоте и благоденствию в семье.

– Мне даже жаль бедного крокодила, пусть он и зубастое чудище.

– К слову, мясо отвратительное на вкус – жесткое, как резина, и воняет речной тиной, – нагнувшись, шепнул ей на ухо отец. – Но тебе, как имениннице, полагается самый большой кусок, – подмигнул он и заливисто рассмеялся, когда дочь брезгливо поморщилась.

Отец оказался прав: белое волокнистое мясо крокодила на вкус напоминало слегка подтухшую курятину. Но каждый гость праздника счел почетным долгом отщипнуть праздничное лакомство и, окунув щепоть в миску с огненным соусом, который начисто отбивал способность различать вкусы на несколько часов, отправлял в рот, с трудом переводя дух и оттирая тыльной стороной ладони набегающие слезы.

К вечеру подул ветерок, прохладный и ласковый. Вдали, над озером, глухо пророкотало. Кто-то из гостей забеспокоился, предлагая внести накрытые столы в дом, пока не хлынул ливень. Отец достал гитару, провел пальцами по струнам. Патрик, юный помощник мясника, подхватил, выстукивая мелодию ложками на пустых пивных бутылках и старом ведре, а Огюст, который присматривал за школьным садом, достал трубу. Гости встретили музыкальное трио радостными воплями и свистом. Кто-то из соседей притащил барабаны, и их скачущий ритм расколол небо. Девчонки белозубо улыбались и, взметая яркие подолы, танцевали, вколачивая босыми пятками красную пыль. Их матери посмеивались, глядя на это искрящееся веселье, но затем магия танца захватила и их: поводя плечами, притопывая, вскидывая запястья со звенящими браслетами, они втягивались в намагниченный круг.

Стемнело внезапно, словно кто-то задернул шторы. Налетел ветер, небо прорезали ослепительные всполохи молний, но никто из танцующих словно не замечал разбушевавшейся стихии. Только Абель, дворовый пес, поджав хвост, забился под стол. Его пугали раскаты грома и безумное, яростное веселье людей, словно готовившихся без страха и сожалений встретить последний день жизни.

Ритм музыки все ускорялся, устоять перед неистовой силой, вселившейся в тела, не мог уже никто. Трубач, раздувая щеки, еле поспевал за ударными. Лица музыкантов, которые лупили по туго натянутым барабанам, лоснились от пота. Гости отбивали ритм хлопками, притопывали, поднимая тучи пыли. Кровь в висках стучала в унисон музыке. Сердце бешено колотилось. Ветер наклонял вершины деревьев, шумели ветви, трепетали листья. Наэлектризованный воздух был пропитан запахом прогретой земли.

А затем на головы людей обрушился ливень, и все бросились собирать столы, стулья, тарелки, сгрудились под деревьями и на крытой террасе и смотрели, как оглушительные отвесные струи смывают остатки праздника. Оливия, запыхавшаяся, с прилипшими ко лбу прядями и намокшим платьем, стояла под величественным, как собор, фикусом, осенявшим своей узорчатой тенью все ее детство, рядом с отцом, и он держал ее руку в большой теплой ладони. Заметив сквозь пелену дождя смутную фигуру старшего брата, она вскрикнула от радости – Марк все-таки сдержал обещание!

В тот миг она чувствовала, что каждой клеточкой тела связана со всем огромным миром, ее переполнял восторг и хотелось стучать в барабан, петь, танцевать и смеяться – громко, во весь голос.

Когда ливень начал стихать, раздался глухой рокот, похожий на дальние раскаты грома, только разносился он словно из-под земли. Пока гости растерянно переглядывались, старый Стефан Нкурунгиза заметался, размахивая руками и крича, чтобы все подальше отошли от стен. И только увидев широкую трещину, сверху донизу расколовшую стену гаража, все осознали грозившую им опасность.

В Руанде землетрясения случаются частенько, чуть ли не каждый день: крошечная холмистая страна затерялась в самой середине Великой рифтовой долины, на разломе Африканского материка. И здешние люди – под стать своей земле. Под внешним спокойствием, за фасадом дружелюбных улыбок и приветливых речей подспудно накапливались темные подземные силы, вынашивались жестокие, разрушительные планы кровной мести. Мир здесь, на этой благословенной земле, привыкли воспринимать всего лишь кратким промежутком между бесконечными стычками и кровопролитием. И хотя страна выглядела процветающей, огненная лава уже клокотала, готовясь вырваться на поверхность и смести все на своем пути.

День, когда Оливии исполнилось двенадцать, стал застывшим слепком закончившегося детства. Словно все многочисленные родственники, друзья отца и соседи собрались в саду лишь для того, чтобы память навеки запечатлела их, как на пожелтевших фотоснимках, которые хранились в толстом бархатном альбоме в кабинете отца, перед тем как они будут стерты с лица земли.

Глава 4

Кто не потерялся ночью, не потеряется и днем.

Африканская пословица

За пять лет, проведенных в колледже, Оливия так и не завела близких подруг. Она держалась с вежливой отстраненностью, улыбалась, поддерживала разговор, но, только оставшись одна, вздыхала с облегчением и расправляла затекшие от напряжения плечи. Во время большой перемены она, как правило, усаживалась на подоконнике в дальнем конце коридора и через окно наблюдала за девочками из младших классов – шумные, хохочущие, неугомонные, они носились по школьному двору, как стайка маленьких белых бабочек.

Однажды Лаура прибежала к ней, взбудораженная новостями: только что важный господин («респектабельный, как министр финансов») вышел из кабинета директора, держа за руку свою дочь, разодетую, как наследная принцесса.

– И мадам Буаселье разговаривала с ним так уважительно, что я сразу поняла – важная шишка. Он сел в белый лимузин с шофером и укатил. А дочь осталась.

– И что тут особенного? – недоуменно спросила Оливия.

– А то: они тоже из Руанды.

У Оливии зашлось сердце, но она с деланым безразличием пожала плечами и снова опустила взгляд в книгу.

– Что, и это все? Я-то думала, ты проявишь хоть немного участия. А ты… просто черствый сухарь. Ну и пожалуйста, сиди тут в одиночестве. – Лаура, обманутая в ожиданиях, отвернулась и обиженно засопела.

А Оливия, изо всех сил стараясь сохранять невозмутимый вид, лихорадочно размышляла. Руандийка? Здесь, в Монреале? Не может быть. Лаура, как обычно, что-то перепутала и присочинила. Как в тот раз, когда она с обезоруживающей улыбкой подвела Оливию к Этель Асантэ, чьи родители были выходцами из Ганы, и страшно удивилась, когда узнала, что они не только не родственники, но и не знакомы и никогда прежде не встречались.

– Но вы же обе из Африки, разве нет?

Этель, которая родилась в Монреале и ни разу не бывала на родине предков, обиженно сморщила нос.

– Прости, Этель. Лаура, видимо, полагала, что Африка размером чуть больше ее родного Хэмпстеда[4], – улыбнулась Оливия, стараясь шуткой сгладить неловкую ситуацию.

Действительно, Ботсвана, Конго, Сенегал, Нигерия, Эфиопия или Мозамбик – какая, к черту, разница? Что уж говорить о Руанде – настолько крошечном клочке земли, что на географических картах название страны приходится размещать на чужой территории или и вовсе в сноске? Африка – она и есть Африка. Черный континент. Дикая саванна, по которой бродят львы, жирафы и племена одетых в набедренные повязки аборигенов, страдающих от голода и жажды на выжженной земле. Оливия грустно усмехнулась – печально, что так рассуждала не только Лаура, но и подавляющее большинство людей здесь, за океаном. В белом цивилизованном мире.

Когда перед обедом Оливия спустилась в гостиную, там царило необычайное оживление. Угадать источник пристального интереса было нетрудно. Удобно устроившись в кресле, новенькая щедро расточала улыбки сгрудившимся вокруг нее воспитанницам колледжа, которые стремились услужить: пододвинуть поближе вазочку с печеньем, принести стопку журналов или поправить диванную подушку. И щебетали, щебетали, щебетали – просто без умолку.

– Вот и ты наконец! Идем же, я вас познакомлю! – горячо зашептала Лаура и, ухватив Оливию за запястье, поволокла ее в центр комнаты.

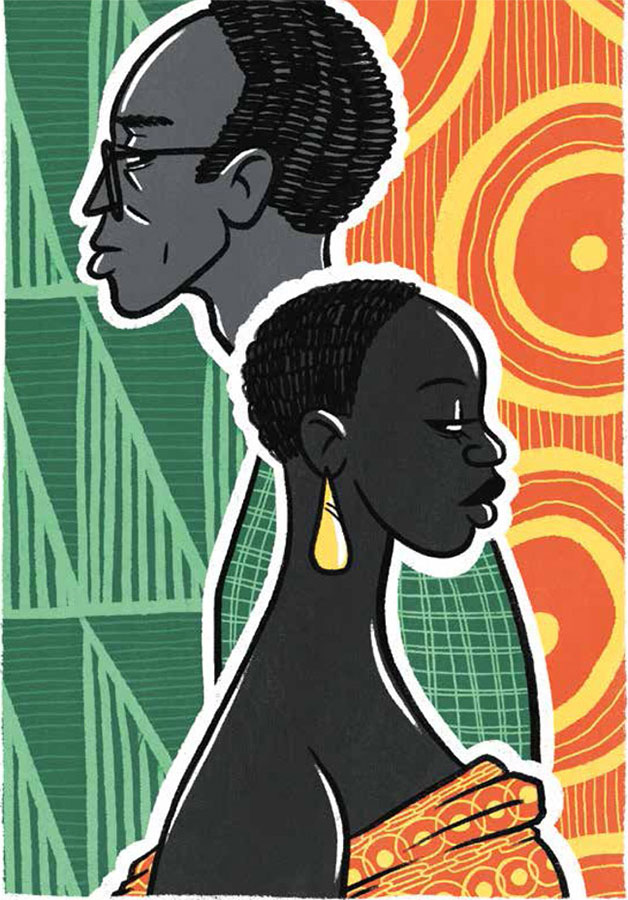

– Дафроза, а это Оливия Каремера, моя соседка по комнате. Она тоже из Руанды! – торжественно провозгласила она, словно вытянула козырную карту в финале игры.

Все в комнате с любопытством уставились на Оливию, как будто только сейчас увидели ее впервые, а она не сводила глаз с лица Дафрозы. В расширившихся зрачках новенькой чернотой плескались страх и смятение, а губы беззвучно выдохнули слово, которое Оливия не слышала уже несколько лет. И оно погребальным колоколом зазвенело в ее ушах. Этого краткого мига было достаточно, чтобы понять: подругами им не стать никогда.

«Инъези». Таракан. Грязное, презираемое насекомое. Так вооруженные головорезы, выступающие за установление главенства хуту, называли тутси – всех без разбора. И считали, что поступать с ними надо так же, как с насекомыми, – изловить, прихлопнуть, раздавить без всякой жалости и вымести поганой метлой – прочь, прочь!

С той первой встречи и началась между ними необъявленная холодная война, которая продолжалась вот уже несколько лет, то затихая, то разгораясь вновь. Дафроза, как опытный полководец, считала, что на войне нет запрещенных приемов. Чтобы склонить девочек на свою сторону, она задабривала их запретными сладостями и разной дребеденью, пока не окружила себя плотным кольцом подружек.

Оливия же словно и вовсе не замечала военных маневров, полагая, что, если ей хватит выдержки уклониться от прямого конфликта, со временем все сгладится и забудется. Она ошиблась. Не проходило и дня, чтобы какая-нибудь из подружек Дафрозы не устроила очередную мелкую пакость: толкнула локтем, когда Оливия шла в столовой с подносом, бросила в портфель мокрую губку, которой учитель стирал мел с доски, или заперла в кабинке туалета. Она молча сносила эти выходки и только выше вскидывала подбородок и плотнее сжимала губы.

– Ума не приложу, почему ты недолюбливаешь Дафрозу? – недоуменно спросила ее как-то Лаура, разглядывая свое отражение в карманном зеркальце. – Смотри, какой суперский чокер она мне подарила. И вообще, она классная – веселая и не задирает нос, как некоторые.

– Она… Она лгунья.

Не стоило тратить силы на то, чтобы втолковать Лауре, чье детство прошло в благополучном до зевоты пригороде Монреаля, как зародилась кровная вражда между хуту и тутси. Которая за считаные месяцы унесла жизни миллиона руандийцев, а скольких еще вынудила сорваться с земли предков, оборвать корни и жить на чужбине – без родного языка, без семьи, друзей, без памяти, без прошлого.

«Колонизаторы утверждали, что Руанда-Урунди – страна закоренелых лжецов. Но знали ли они, что значит жить в постоянном страхе? “У белых есть ружья, деньги и законы, а у черных – только потаенные мысли. Человек, который говорит все, что есть на уме, прилюдно обнажается, а голый человек слаб и уязвим”, – так говорила Старая Элоди.

Тутси умеют хранить тайны. Нас с детства приучают помалкивать. В Стране тысячи холмов это полезный навык для тех, кто дорожит жизнью».

Оливии было семь, когда она впервые услышала за спиной уродливое, извивающееся, словно многоножка, слово – инъези, – которое злобно бросил ей вслед оборванный забулдыга. Она прибежала к отцу, растерянная, заплаканная. Он усадил ее на колено, гладил по голове и долго молчал.

– Почему он так сказал, папа? Я ведь не сделала ничего плохого! – допытывалась Оливия.

– Тут нет твоей вины. Этот человек болен. В его сердце поселилась черная злоба. И она мучает, изматывает, грызет его душу. Он считает, что судьба обошлась с ним несправедливо. Всегда гораздо проще обвинить в своих неудачах кого-то другого. Иначе придется признать, что твоя жизнь катится под откос вовсе не по злой воле рока, а потому, что ты не трудился в поте лица, не получил образования и лишь трусливо искал утешения на дне бутылки. Ну все, беги.

Позднее, когда она стала донимать отца расспросами, ему все же пришлось рассказать об истоках вражды хуту и тутси. Давно, когда страна называлась еще Руанда-Урунди, а где-то далеко-далеко в большом мире назревала кровопролитная война, на эти земли пришли сначала германские, а потом бельгийские колонизаторы. Руанда казалась им дикой, первобытной страной, и они стремились устроить жизнь здесь по тем же законам, что и на далекой родине. Они начали строить города, прокладывать дороги, возводить школы, суды, церкви и отделения полиции. На землях Руанды испокон веков мирно уживались три народа. Большинство – хуту: коренастые, с широким приплюснутым носом, с курчавой шевелюрой и темным, почти смоляным цветом кожи. Тутси – высокие, худощавые, с кожей кофейного оттенка. Были, конечно, еще тва – пигмеи, обитающие в бу́ше[5]. Но их уже в то время оставалось так мало, что и в расчет не стоило брать. Бельгийские чиновники подошли к делу с исключительной обстоятельностью и дотошностью: пригласили ученых, которые специальными линейками и циркулями замерили окружность черепов, длину носов и прочее. И оказалось, что носы тутси на целых два миллиметра длиннее, чем у хуту! Отныне каждый руандиец получил отметку в паспорте, которую уже нельзя было изменить. Людей, которые всегда жили по соседству, говорили на одном языке, молились одному богу, дружили, заключали браки, разделили на разные народы. Но это еще полбеды. Колонизаторы сочли, что высокий рост и тонкие черты тутси свидетельствуют об их благородном происхождении и дальней связи с цивилизованными северными народами, а смуглый оттенок кожи объясняется тем, что они просто слишком много времени проводят под палящим солнцем. Так «благородные» тутси стали правящей элитой. А хуту была отведена неприглядная роль рабочих муравьев. Потом произошла революция, и колониальный режим пал. Хуту сочли несправедливым, что все блага достаются малочисленным тутси, и перевернули песочные часы. Правда, от этого их жизнь не стала веселее или богаче, и тогда им захотелось отыграться за долгие годы угнетения. «Вот и вся история. Вечная, как мир», – грустно улыбнулся отец.

С того дня Оливия стала невольно присматриваться к соседям и одноклассникам в школе, пытаясь угадать, кто их них хуту, а кто – тутси. Это стало тайной игрой: словно расставлять фигуры на шахматной доске перед началом партии. Вон та невысокая девушка, ладная, округлая, с корзиной на голове, – наверняка хуту. А вон тот парень, в кепке, длинный, тощий, как жердь, – точно тутси. И вон тот, на велосипеде. А вот этот, в клетчатой рубахе? Худощавый, высокий, но нос – как раздавленный клубень, запеченный в углях костра. Так кто же он, тутси или хуту?

– Папа, а мы кто, хуту или тутси? – спросила однажды за ужином Оливия, болтая ногами под стулом.

За столом повисла тишина. Было слышно, как звякнула вилка. Легкий ветерок, ворвавшись в столовую, взметнул прозрачные занавески. Оливия подняла глаза и увидела растерянные, обескураженные лица родителей. Марк, который приехал погостить на каникулы, насмешливо уставился на отца, выжидая, как тот выкрутится.

– Я что-то не то сказала? – покраснела Оливия.

– Нет, все в порядке. Но почему ты спрашиваешь?

– Так, ребята в школе болтают всякое…

Марк бросил быстрый взгляд на отца, но тот и бровью не повел.

– Что ж, – сказал отец, отложив приборы и скрестив пальцы в замок. – Я тутси. А твоя прекрасная мать – хуту.

По радио тихо пели церковные гимны. Мама закрыла глаза и помассировала виски, как будто у нее внезапно разболелась голова. Оливия понимала: что-то невысказанное присутствовало так же ощутимо, как мошки, облачко которых бестолково толклось под лампой.

– А я? – тихо спросила Оливия.

– А ты – руандийка, моя маленькая птичка, – улыбнулся отец, легко коснувшись указательным пальцем кончика ее вздернутого носа, который, как считала Оливия, критично разглядывая себя в зеркало по утрам, сильно ее портил. – Не забивай свою прелестную головку всякой ерундой.

– Кто-нибудь хочет добавки? – спросила мама. – Рагу сегодня удалось на славу, не так ли?..

После ужина, убирая со стола посуду, мама тихо спросила у отца:

– Зачем обсуждать это с детьми?

– Это история ее народа. Ты бы предпочла, чтобы она росла, не зная своих корней?

– Она пока не готова знать всю правду.

– Если спрашивает, значит, готова.

В тот вечер все шло наперекосяк, отец и брат сильно поссорились. Оливию рано спровадили спать, но она, притулившись на лестнице, прислушивалась к голосам, доносившимся из гостиной.

– Ребята из университета вступают в РПФ[6], чтобы дать отпор «Интерахамве»[7]. Мы должны быть готовыми сражаться, если мирные переговоры провалятся.

– Думаешь, ты герой? Ошибаешься. Ты поймешь это, как только над головой засвистят пули и рядом упадут твои товарищи. Ну какой из тебя вояка? Ты и оружие-то никогда в руках не держал!

– Так что же, покорно ждать, пока в студенческий кампус ворвутся головорезы с мачете и порешат всех, в чьем паспорте не та отметка?

В гостиной повисла звенящая тишина.

– Знаешь, отец, прежде я никогда не задумывался о том, кто я – хуту или тутси. Я просто жил, учился, играл с друзьями в футбол, мечтал стать учителем и встретить хорошую девушку. Но теперь каждому приходится делать выбор. И я выбрал быть тутси. Я не хочу умереть по ошибке, понимаешь?

«Я все думаю, думаю, не в силах избавиться от мысли, что и отец, и мама, и брат предвидели наступление черного дня. Знали тех, кто точит ножи, только и выжидая условного сигнала. Они годами жили с ними бок о бок, приветливо улыбались при встрече, болтали по-соседски. Родители предугадывали, какая участь уготована всем тутси. Но в последней отчаянной надежде, веруя в разум и справедливость, в доброту людей, в милость Бога, сами же высмеивали страшные предчувствия. Ведь хуту, как и тутси, ходят на исповедь и к причастию, целуют на ночь детей, любят всласть посмеяться над забористой шуткой и не прочь пропустить по бутылочке бананового пива пятничным вечером… Словом, люди как люди».