Уильям Шекспир

Гамлет

Необходимое предуведомление

Эта книга вышла в издательстве Петрозаводского государственного университета в 2010 г., крохотным тиражом в 500 экз. 1 Первая презентация книги – еще до петроза-водской – состоялась в Москве в сентябре 2010 г. на международной научной конференции «Шекспировские чтения», посвященной 100-летию со дня рождения А. А. Аникста, чьей памяти переводчик и дерзнул посвятить свой труд. До этого, осенью 2009 г., моя статья “Переводить – невозможно. Переводи, брат! Из опыта работы над переводом «Гамлета»” (представлявшая собой, фактически, фрагменты из «Записей на полях перевода») появилась в сборнике научных трудов издательства Московского гуманитарного университета «Шекспировские штудии XIV. Шекспир: разноязычный контекст» – очередном выпуске «штудий».

Предлагаемая здесь версия несколько отличается от издания 2010 года по компоновке и верстке, сообщаются некоторые новые данные. И главное – сам текст пьесы местами дан уже в иной редакции, как представляется переводчику – более приближенной к слову Шекспира (в случаях особо значимых первую редакцию привожу в комментариях, так как, полагаю, немногие с ней знакомы, – слишком скромен был тираж издания).

Также следует сказать, что многократно упоминавшйся в «Записях на полях» (редакция 2010 г.) «Гамлет» И. В. Пешкова – это первое издание его перевода и комментариев (2003 г.), с тех пор вышла (практически одновременно с моей книгой) вторая редакция (М., «Лабиринт», 2010; так что мы с Игорем Валентиновичем позже в интернет-переписке взаимно посожалели, что оба выпустили свои книги, не будучи еще знакомы – он с моей работой, я с его второй редакцией), и кое-что из моих тогдашних споров с автором сегодня уже как бы дань прошлому: в некоторых случаях точки зрения Пешкова-текстолога изменились, как изменился значительно и сам стиховой текст перевода. Поэтому здесь, в тех случаях, где это представлялось необходимым, обращаюсь в комментариях к обновленной версии книги И. В. Но все же во многом сохраняется прежний текст «Записей» – не столько потому, что И. В. в издании 2010 года, меняя стихотворный текст, прежний зачастую оставляет в своих комментариях как полноправный, по сути, вариант, – сколько потому, что именно «Записи» издания 2010 года, как и обращение там к книге И. В. 2003 года, – это и свидетельство, и прямое отражение процесса создания моего «Гамлета».

Впрочем, похоже, что этот процесс вряд ли когда завершится окончательно (тут, конечно, «виноват» сам великий Вильям, есть ведь и классические примеры: не зря Борис Леонидович, начав сотворение «своего Шекспира» с перевода именно «Гамлета», как раз над ним-то и трудился без конца, десятки лет, только смерть прервала эту «высокую болезнь»). И позывы, симптомы моей собственной «болезни» уже начали проявляться, чему свидетельство – эта версия. Так что не могу исключить какие-то новые редакции своего перевода – как и комментариев…

В. А.

2013, ноябрь

ОБ АВТОРЕ ПЕРЕВОДА:

Ананьин Валерий Зосимович.

Окончил Петрозаводский университет в 1967 г. Филолог. 37 лет работал на

Карельском ТВ редактором, потом режиссером художественного вещания.

Журналист с 35-летним стажем. «Отличник ТВ и радио СССР». Заслужен-

ный работник культуры Карелии. Лауреат I Всесоюзного фестиваля народ-

ного творчества за театральную режиссуру (1977).

Поэт, переводчик англоязычной поэзии (сонеты Шекспира, стихи Э. А. По,

«Охота на Снарка» Л. Кэрролла и др.). В 1983–90 – участник всесоюзных

Шекспировских конференций. Поэмы, венки сонетов, эссе печатала газета

«Лицей» (Петрозаводск). В 1999 г. был принят в члены Союза писателей России. Поэма «Круги» (о поколении «шестидесятников») отмечена в «Истории карельской литературы».

В 2010 г. в издательстве Петрозаводского университета вышел его перевод «Гамлета» Шекспира с многостраничными комментариями «Записи на полях». В 2015 г. в том же издательстве вышел сборник переводов зарубежной поэзии (в основном – англоязычной) «Остаться, растворясь…». Оба издания вышли очень небольшими тиражами. В 2020 г. в издательстве «Версо» вышел совсем крохотным тиражом вышел трехтомник, так сказать, «избранных сочинений» (переводы не вклю-чены) «Комнаты эха».

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ:

Новый перевод трагедии Шекспира «Гамлет» В. З. Ананьина – яркое событие отечественной шекспиристики. Он быстро займет свое достойное место среди переводов М. Л. Лозинского и Б. Л. Пастернака.

Автор – вдумчивый переводчик, поэт, журналист, исследователь теории перевода, режиссер, получивший филологическое образование в Петрозаводском университете, опытный педагог. На протяжении многих лет он участвовал в работе всесоюзных Шекспировских конференций в Москве. Этот опыт им учтен в переводческой работе.

Особым достоинством работы Валерия Зосимовича является комментарий, который дает переводчик такого сложного и вместе с тем важного для русской культуры текста, как «Гамлет». Разбираются и совсем «свежие» переводы Чернова, Цветкова, Пешкова, Поплавского…

Исследовательский труд особенно ценен образной речью, что ныне становится большой редкостью, когда культурный уровень современных переводов деградирует с пугающей прогрессией. Этот перевод действительно может доставить эстетическое удовольствие, а содержательные комментарии – интеллектуальную радость.

Н. В. ЗАХАРОВ,

ученый секретарь Шекспировской комиссии при Научном совете

«История мировой культуры» Российской академии наук

Несомненно, это плод долгой напряженной работы над главным текстом Нового времени, и результат отражает процесс роста собственного самосознания и переводческих навыков самого Валерия Зосимовича. А наше рубежное ОСЕВОЕ время – от II к III тысячелетию – как бы само провоцирует на перепрочтение шекспировского текста. Существует и такой сильнейший раздражитель, как исповедально-личное переложение «Гамлета» Б. Пастернаком, что само по себе ставит на повестку дня «уточняющий» подход к тексту.

Конечно, как во всякой работе такого рода, встречаются решения, с которыми не всегда соглашаешься, но перевод В. Ананьина лишен печати самоослепленного провинциального аван-гардизма, наделен умеренной долей консерватизма и ставит своей задачей верность тексту.

Переводческие решения автора во многом определяет и театрально-сценическая парадигма. Во всем переводе присутствует забота о сиюминутной доступности текста «на слух», т. е. предназначенного для зала. Автор, по существу, дает режиссерскую экспликацию действия и истолкование поведения персонажей по принципу вживаемости.

Свои соображения по этому вопросу, как и по другим спорным проблемам, автор излагает в своем обширном послесловии – «Записи на полях». Как раз благодаря этому комментарию весь труд В. Ананьина по переводу «Гамлета» оборачивается своего рода человеческим документом, сплачивающим воедино дерзновенные филологические опыты и собственный экзистенциальный опыт свидетеля XX века.

Л. И. МАЛЬЧУКОВ,

доктор филологических наук,

профессор кафедры германской филологии ПетрГУ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Гамлет» – у Шекспира мое любимое. А влюбленность в Шекспира – раньше всего именно в драматурга – неискоренима со школьных лет. В то же время и в пьесах он для меня изначально – поэт. Как и наш Пушкин.

С огромным и любящим уважением отношусь к сделанному за два века в «русском Шекспире» – и в русском «Гамлете». Считаю долгом заявить о том сразу – именно потому, что за последние полтора десятка лет в новейшей, постсоветской российской «шекспириане» выявился, утвердился, стал как бы «культурным стереотипом», метой «продвинутости» и моды иной взгляд. Я же публично расписываюсь в «ретроградстве»: остаюсь благодарен переводчикам «Гамлета» былых времен, от первопроходца М. Вронченко до Н. Полевого, А. Кронеберга и К. Романова, от М. Лозинского до А. Радловой, Б. Пастернака и М. Морозова. Их труд, их преданность Шекспиру, их любовное вчитывание в его слово, их удачи (да и то, что можно и нужно у них оспорить) – для тех, кто рискнул на свое прочтение самого знаменитого из трагических поэтов, – такой же ориентир и «комментарий», как и необъятные закрома шекспиристики.

Но, значит, и планка тут установлена высокая. И делать дело «ниже» по результату («текстологическому», «поэтическому» ли) – бессмысленно. Потому любая новая попытка требует отваги – и, конечно же, веры в себя, что со стороны не может не глянуться самоуверенностью и «претензией». Приступая к работе, ты должен быть готов встретить законный скепсис и пристрастие не только специалистов-знатоков, но и всех возможных твоих читателей, для кого русский Шекспир стал как бы частью «менталитета» – в слове, сказанном до тебя мастерами. Так что трезво отдаю себе отчет: судьбу своего опыта не могу предугадать, а оправдывать свою безрассудную смелость – если ее и можно оправдать, – смею лишь одним: «Гамлет» со мной и во мне – всю мою, уже такую долгую, жизнь.

Рубеж нового века родил в России новый шекспировский – и «гамлетовский» – бум. С 1999 года уже вышли в свет, кажется, десять (если не больше) новейших переводов «Гамлета» (о них – в комментариях; хотя капитальный труд И. В. Пешкова над первопечатными текстами и его же, местами спорные, но интереснейшие комментарии надо сразу выделить особо). А вариантов сцен, монологов, фраз!.. Шекспиром набит Интернет. Версий «Быть или не быть» не счесть: серьезные, добросовестно-старательные, «вольные», «модерн», стёб… Немыслимое множество перекладов сонетов (в том числе и полные своды). О неслыханных шекспироведческих исканиях и не говорю. От многих нынешних, изощренно-«научных» интерпретаций разного рода «тайн» в «Гамлете», как правило, заходит ум за разум. Как и от гипотез нафталинной давности: о пресловутой «проблеме авторства», сегодня российскими изыскателями с энтузиазмом реанимированной – и утверждаемой заново как абсолют, всё с теми же, для новейших поколений, видимо, суперновыми доводами. Воистину, правы и Экклезиаст, и Шекспир одного из сонетов, сказавшие: всё уже «было»… Что ж, исполать. Бурная пена когда-нибудь да уйдет, Шекспир и «Гамлет» останутся. Главное – они, выходит, нужны нам в наше смутное время позарез. В конце концов, нынешние «страсти по Шекспиру» и нам, и тем, кто уже дышит в затылок, и потомкам, и мастеру Вилю, жителю и сеятелю нашего «культурного поля», – на пользу. Глядь, до нового-толкового и достучимся… Толците, и дастся нам.

Почти всех нынешних переводчиков и истолкователей поэта-драматурга Шекспира (и его «Гамлета»), пусть и спорящих друг с другом, отличает, похоже, одна общая черта: весьма критическое, а то и резко «нигилистическое» отношение к тому, что накоплено «до них» в русском переводном Шекспире. В общем, это даже закономерно, но сам я взгляд сей никак не могу разделить, может быть – просто по возрасту, научению и воспитанию. Прочитывать заново, предлагать новое, «свое» ли, «ближе» ли к автору, – да. С порога прежнее отбрасывать, лихо ниспровергать, «свое» бульдозерно «продвигая» (а ныне переводчиками и «ведами», порой в одном лице, такое нет-нет, да «озвучивается», вплоть до отказа Маршаку в минимуме дара поэта, Пастернаку – в достаточном понимании не шекспировского даже, а вообще английского языка), – это уже нечто иное, у меня ни сим-

патии, ни доверия как-то не вызывающее. Если кому-то из нас и дано выговорить некое

новое слово, двинуться чуть дальше или «выше», – так только потому, что мы, как на все века было сказано, «стояли на плечах гигантов». Еще Пушкин говаривал азартным хулителям «устарелого» Жуковского: не кусайте груди кормилицы своей… А всерьез ставить задачу: своим переводом как бы «отменить» прежние, – несерьезно.

Для всех нас есть два русских «Гамлета» XX века, наша – навсегда уже – классика: Лозинский и Пастернак. Каждый для многих «обычных читателей», по сути, – едва ли не «на правах оригинала» (как называл Пастернак «Лира» в переводе Дружинина). Точнее (уникальность русского «Гамлета»!) – именно «двух оригиналов». Ведь оба переводчика «читали» Шекспира не схожими методами и дали результаты разительно не схожие.

М. Л. Лозинский хотел как можно бережнее, скрупулезнее передать и «содержание», и «рисунок мысли» (выражение М. М. Морозова) Шекспира, вплоть до строчечной формы и синтаксиса. В идеале бы: на одно (каждое!) значащее слово Шекспира – одно русское.

Б. Л. Пастернак считал необходимым условием приближения к автору внутреннюю свободу переводчика, а ее обеспечивает цельное постижение подлинника, и главное – его «духа». Переводи не слова и метафоры, строки и монологи, а «мысли и сцены».

Оба метода обоснованы – и оба рискованны, каждый по-своему.

«Лексическим» методом Лозинского трудно преодолевать «генетическое» отличие языков: тут и иные законы синтаксиса, и, говоря огрубленно, «короткость» английских слов и «длиннота» русских. И главное: полисемия, «синкретика» английской лексики (где Шекспир был виртуозом) – и русский синонимизм (смысловую «множественность», нюансировку, а то и одновременную (!) резкую разность значений одного английского слова – надо передавать разными способами). Хотя это проблема каждого переводчика, какую бы «школу» перевода он ни исповедовал. Но если тебя еще связывает сам принцип уважительного следования «за автором»? Это вызовет и усложненность (или «спрессо-ванность») конструкций речи, и невольное, если не искажение, то порой обеднение смыслового наполнения, и «странности» словаря; даст впечатление языковой и временной дистанции, затруднит понимание. В итоге – конечно, может дать «запах почерка» Шекспира, но – и дух «остраненности» (и «отстраненности») автора, уже не «нашего современника» (Г. Козинцев), а «литпамятника» иной культуры.

«Поэтический» же метод Пастернака, по сути, – сугубо индивидуальный, «разовый»; слишком уж многое (если не все) зависит от творческой личности переводчика, говоря прямо: от масштаба способностей его, и как «читателя», и как «поэта». И парадокс: чем «зримей» видится автор переводчику (а Б. Л. ощущал себя с Ш. на равных), тем ближе соблазн не перевода, а вариации, или «пересказа», «изложения» (простите «школьные» термины). Не зря сам Б. Л. предлагал судить его «Гамлета» как факт русской поэзии, по тем же законам, что и собственное творчество. Не случайно тут и другое следствие: для Б. Л. из его переводов Шекспира именно этот стал делом всей жизни, его правил он десятки лет, упорно стремясь обуздать, устрожить заявленный метод, сознательно (а то и «давлению извне» уступая) менял «личный почерк», приближая к чужому «рисунку мысли». Но одно «свое» не тронул – и правильно: почти строгое чередование «мужских» и «женских» строк. Зря это ставим ему в вину: «Гамлет» не «Горе от ума», Шекспир – поэт по «первому дару», и «равновесный» русский ямб помогает это донести, если ты не автор «Годунова». Почти везде следую тому же ритму. Да и оказалось: стих так ложится «сам собой»! Очевидно, ему так естественнее дышится… Вдруг у Б. Л. было то же: не «приём», а – «так легло»?

Какую же задачу ставил автор предлагаемого перевода, как определял свой «метод»?

Рискну ответить максимально честно: задачу, видимо, невозможную, утопическую. Дать

опыт некоего «синтеза» двух методов,* попытку реализовать «золотую середину» (или хоть

к ней приблизиться). На пределе своих способностей и разумения быть верным Шекспиру, и в смысловых, и даже в речевых «подробностях» (когда они, по-твоему, не только необходимы, но и достаточно характерны, любопытны), что требует опять же максимального, по твоим силам, «прорыва внутрь» текста. И одновременно – попытаться

–– * Есть еще «метод адекватности» И. В. Пешкова, но его перевод 2003 г., отсылки к которому здесь многократны, по словам самого И. В., «не претендует на самостоятельное эстетическое значение», носил «вспомогательный характер» при публикации оригиналов пьесы (труд великой пользы для переводчиков).

дать русское поэтическое произведение (т. е. написанное как бы «русским поэтом Шекспиром», да еще поэтом нашего времени, современного стихоязыка, как и «мастер Виль» был «своим» для своего читателя-зрителя). При этом произведение театральное, рассчитанное на сценическую практику. Короче: «современная» пьеса, воспроизводящая возможно точнее всемирно известный источник, и не прозой, а стихом («дьявольская разница», как сказал бы Александр Сергеевич). Стихи же, в русле поэтики нынешнего – но «традиционного», без «архаики», «постмодерна» ли, сленга, – русского стиха (всегда за плечом ощущая тень другого своего бога, сократовского ли «даймона»: Пушкина), стараться ориентировать на оригинал, в том числе на эквилинеарность и эквиритмию. И это – когда уже есть театральный стихотекст от одного из мэтров-мастеров русской поэзии!

Словом, задача по плечу едва ли не гению, каковым переводчик заведомо не является, что, поверьте, сознает лучше любого из читателей и критиков.

Зачем же браться за неисполнимое? На что тут вообще можно надеяться?

Опять скажу честно: не знаю. Нет у меня самоутешительного ответа. Знаю одно: не пойти на это безумие я почему-то не мог.

Рождался перевод в два этапа. Первый, после десятка лет труда (редко, урывками, ощупью), прервался на середине работы, еще в начале 1980-х годов, думалось: навсегда.

Более четверти века неоконченный мой «Гамлет» сидел (даже не в сознании, а где-то в глубинах мозжечка) привычной, уже глухо помнящейся занозой.

И однажды, на финишной жизненной прямой, вдруг задергало, заболело – как некий неисполненный долг, неясная, но явственная вина. Перед кем? Перед своим Гамлетом? Шекспиром ли? Перед теми (уже немногими) близкими и «дальними», кто еще помнит, как декларировал я любовь и верность автору «Гамлета»? Перед памятью о незабвенном А. А. Аниксте? Кто еще в 70-х годах былого века архивежливо, но нещадно разгромил первую мою, щенячью «гамлетовскую» примерку (вот они, редкие уже и тогда, российские интеллигенты старой высокой пробы: не счел зазорным главный шекспировед страны откликнуться с Олимпа на немощный лепет неофита-полуграфомана из провинции, недоросля в тридцать с гаком лет). А через годы – щедро приветил первые мои над сонетами барда страдания, не узнав в них (напомнить я не посмел) забытого им неуча, канувшего в Лету … Выпало то счастье, когда «Гамлет» неумехи покрылся было пылью, и тоже до сих пор зудит рубец: со смертью А. А. остановились и сонеты, рано, на трети дороги. Но это – отдельная тема, и еще теплится надежда, что не фатален финал.

А «Гамлет», тогда нахально обещанный Александру Абрамовичу в кулуарах ИМЛИ, на давних шекспировских конференциях, все-таки закончен. И каким бы он ни вышел, какая бы незавидная участь ни ждала его, груз странного тревожащего долга стал все же поменьше, полегче. И если даже отдаю своего принца на поругание и казнь, или (что еще хуже) на незаметный промельк и забвение, знаю: новый век опять обновит (уже обновляет) «Гамлета». Нужны переводы. Они уже явились. Будут еще. Вот и мой, вслед иным, – рискнул себя явить. В остальном, как говорил Гамлет, что будет – тому и быть.

Последнее. В параллель с переводом рождалось бесформенное нечто, названное: «Записи на полях». В итоге выросли сиамские близнецы, разнополые, но неразделимые. Без «примечаний» кое-что может показаться очень непривычным, а то и «от фонаря» сказанным. Да и, смею надеяться, режиссерам и актерам что-то могло бы пригодиться. Там же – об источниках перевода. Словом, перевод и «Записи» – одна «книга». Что переводчик очень просит иметь в виду. Хотя, возможно, это самоощущение взаимонеобходимости перевода и жанрового винегрета «Записей» – тоже иллюзорно…

В. А.

2009, февраль-март.

Светлой памяти

человека

из ушедшей плеяды

благороднейших российских

интеллигентов,

ученого,

рыцаря и герольда Шекспира,

Александра Абрамовича Аникста

посвящает свой труд

переводчик

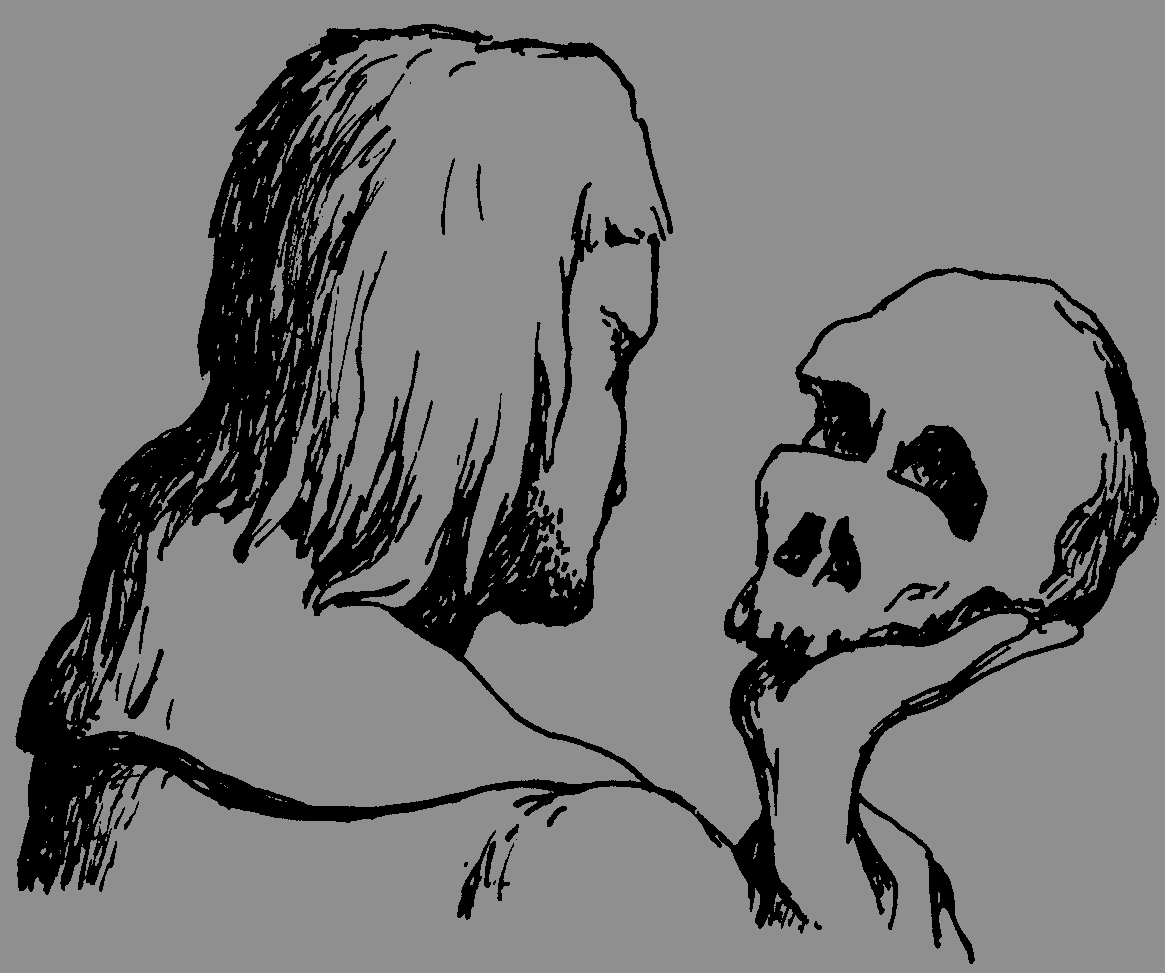

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Г А М Л Е Т А,

ПРИНЦА ДАТСКОГО

ПЕРЕВОД

Валерия Ананьина

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КЛАВДИЙ король Дании

ГАМЛЕТ сын покойного, племянник нынешнего короля

ГЕРТРУДА королева Дании, мать Гамлета, жена Клавдия

ПОЛОНИЙ канцлер и первый королевский советник

ЛАЭРТ сын Полония

ОФЕЛИЯ дочь Полония

ГОРАЦИО товарищ Гамлета по университету

РОЗЕНКРАНЦ друзья Гамлета – в детстве и по учебе,

ГИЛЬДЕНСТЕРН провинциальные дворяне

ОЗРИК

ВОЛЬТИМАНД придворные

ДВОРЯНИН*

КОРНЕЛИЙ (без слов)**

РЕЙНАЛЬДО человек Полония

МАРЦЕЛЛ

БЕРНАРДО часовые

ФРАНЦИСКО

ФОРТИНБРАС принц Норвежский

АКТЕРЫ

ДВА КЛОУНА из простонародья, могильщики

СВЯЩЕННИК

НОРВЕЖСКИЙ КАПИТАН

АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛЫ

ПРИЗРАК ОТЦА ГАМЛЕТА

Лорды, дворяне, офицеры. Солдаты, матросы, горожане. Вестовые, слуги.

Место действия – ЭЛЬСИНОР.

____________________________________________________________________

* Из 18-й сцены. Можно «объединить» с «лордом» из 22-й. Прим. переводчика.

** А Корнелия – с кем-то из них или с обоими. На заметку театру. Прим. переводчика.