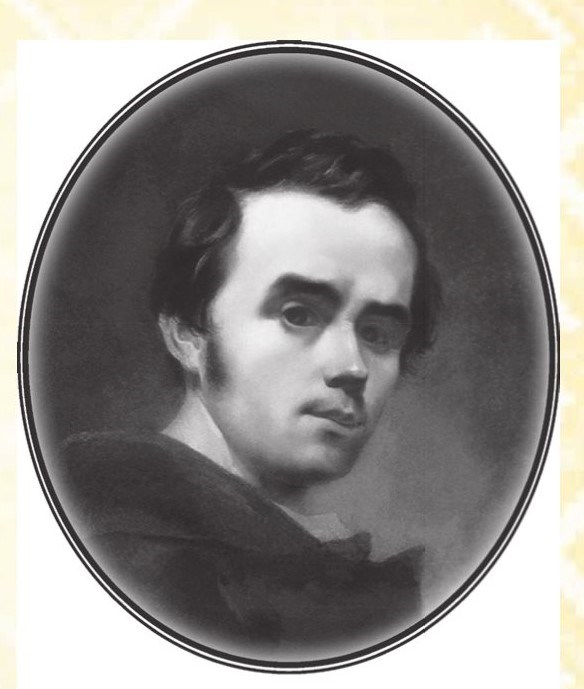

Тарас Шевченко

Наймичка

1814 – 1861

НАЙМИЧКА

Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом. Откуда она взяла такое название, это покрыто туманом неизвестности. Чумаки же рассказывают вот какую былицу.

Жил в городе Крюкове (что за днепром, против Кременчуга), так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумак Роман. Каждое божие лето отправлял он две валки, по крайней мере возов в 20 каждая, одну на дон за рыбой, а другую в Крым за солью. К Первой Пречистой чумаки, его наймиты, возвращалися в город Крюков. Часть добра сваливалась в его коморах, а с другою половиною добра он уже сам отправлялся в город Ромен, с своею валкою. А шел он вот какою дорогою: сначала на Хорол, так что ему Золотоноша оставалася вправо, а Веселый Подол влево, потом из Хорола на Миргород, из Миргорода на лохвицу, а из лохвицы уже в Ромен. Так посудите сами, какой он круг всегда давал. И для почтаря это чего-нибудь да стоит, а про чумака и говорить нечего. Вот он однажды, продавши нароздриб и частку гуртом свое добро в городе Ромнах, думал было возвращаться домой, да приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит, уже за городом Ромнами, под вербами, на лохвицкой и Зиньковской дороге и на Ромодановом шляху.

А тут уже, под вербами около корчмы, стояло десяток-другой чумацких возов распряженных, а кой-где под возами сидят себе люди добрые да горилку кружают. Вот он остановился с своею худобою, снял шапку, помолился Богу и, обратившись к чумакам, сказал:

– Благословите, панове молодци, волы попасать. – Чумаки ему отвечали так: «Боже благословы, велыке поле!» – и принялися за свое дело. А он, оставя волы в ярмах, пошел в корчму, говоря:

– Я только чвертку выпью.

Заходит в корчму, а там шинкарочка точно на картине намалевана, будто шляхтянка какая. Чумак Роман был уже хотя и немолодой чумак, одначе в нем сердце заиграло, глядя на такую кралю. Краля это смекнула да, усмехнувшися, и спрашивает его: «А чего вам хорошего надобится, господа чумаче?» Она таки умела и по-московски слово закинуть.

– А вот чего мне надо, моя добродейко: кварту горилки, да дви кварты меду, да сама сядь коло мене.

– Добре, – сказала шинкарка и, наливши ему кварту водки, пошла в лех с поставцем и принесла меду.

Сидит чумак Роман в конце стола, закуривши свою чумацкую люльку, а около его сидит молодая шинкарочка да смотрит на его седые усы своими голубиными глазками. Пьет чумак Роман, кружает он серебреною чарою горилку горькую, а шинкарочка молодая золотым кубком мед сладкий. долго они вдвоем себе сидели, пили, разные песни пели. На дворе уже стемнело, а они сидят себе, пьют и поют. Уже и темная ночь на дворе, уже бы чумаку и в дорогу пора, а он сидит себе да пьет. Уже и полночь на дворе, а он всетаки сидит и пьет, а шинкарочка знай наливает, а волы бедные в ярмах стоят. Вот уже и Чепига, и Волосожар за гору спрятался, и зорница взошла. Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы, лег в воз, накрылся свитою и едва проговорил: «Соб, мои половые!» – волы двинулися, взяли соб и пошли чистым полем, а не лохвицкою дорогою. Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только он проснулся уже в городе Кременчуге. По его следу поехали другие чумаки и пробили широкую дорогу, и назвали ее Романовым шляхом. А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают.

Таково слово в слово сказание народа о Ромодановской дороге. Не улыбайтеся добродушно, мой благосклонный читатель, я и сам плохо верю этому сказанию, но, по долгу списателя, должен был упомянуть о сем досужем вымысле народа.

Ближе к истине полагать можно вот что о происхождении Ромодановского шляху. Не был ли его пролагателем князь Григорий Ромодановский, который в 1686 году водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию неукротимого гетмана Петра дорошенка? Я думаю, это будет правдоподобнее.

Но кто бы ни проложил эту дорогу, нам, правду сказать, до этого дела нету. А заговорили мы о ней потому, что описываемое мною происшествие совершается по сторонам ее.

Но чтобы вы полное имели понятие о Ромодановской дороге, то я прибавлю вот что.

Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромна и до Кременчуга, не касается она на расстоянии 300 верст ни одного города, ни местечка, ни села, ни даже хутора. лежит себе чистым, ровным, злачным полем. Только кой-где стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодязями, построенными, собственно, для русских извозчиков, – наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. А по сторонам ее часто встречаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие перием. Нередко виднеются и курганы, совершенно круглые, сажен 50 в диаметре. Есть и больше, и меньше, всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насыпи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя. Это валы разной величины и в разных направлениях. думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построеннойП[етром] Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. Но результаты оказались совсем неудовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были пробованы каким-нибудь любителем селитры – Ходаковским в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антикварии.

Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои названия, как-то: Няньки, Мордачевы, Королевы и т. д. Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когдато шлялся с своими синекафтанными шведами.

Я, одначе, во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: разносился с своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле не сказал еще ни слова.

Недалеко от Ромодановского шляху, по правую сторону (едучи из Ромена), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенами: вдоль широкой долины извилисто вьется белой блестящей полосою Сула. По берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы и бересты. Вдоль берега Сулы растянулося большое село, закрытое темными зелеными садами. Только кой-где из густой зелени прорезывается белое пятнышко – это белая хата с соломенною крышею. Таков вид всех почти сел в Малороссии, с большим или меньшим количеством ветряных мельниц. И как приветливо они машут своими крылами утомленному путнику, предлагая гостеприимный отдых в своих зеленых благоухающих садах.

Солнце близилося к горизонту и золотило своим желто-багровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрылася прозрачным светло-фиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане. Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтому пурпуровому мату извилистой Сулы кой-где тянутся за рыбачьим челноком светлые блестящие струйки. Тянутся и пропадают в темно-зеленом очерете. Вербы и вязы еще ниже склонилися к воде, как бы оплакивая умирающий день.

В такую-то вечернюю пору возвращалися в село с поля молодые прекрасные жницы. Икак в этот день жнива были окончены, то они, каждая для себя и для освящения в церкви, сплели венок из колосьев пшеницы, жита и васильков и, увенчавшися венком, возвращалися с песнями ввечеру в село, выбрав сначала из среды себя царицу, чтоб было кому песни припевать.

Впереди всех их, тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был серп и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою. Настоящая церера. За нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девушками шли молодые косари – они косили отаву на Суле – с косами и скромно вторили им.

И вся эта картина была освещена заходящим раскаленным солнцем.

Прекрасная, умилительная картина!

А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее повнимательнее, и вы увидите на ее светлом, розовом фоне такие пятна, что невольно отворотитесь и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь и закроете уши.

Живуча и деятельна натура человека!

С утра до вечера на солнце, без малейшей тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница. И что же? Настал вечер – идет домой, поет, а дома, не успела повечерять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умолкая до рассвета. С рассветом опять за серп и на ниву, и снова целый день на солнце, согнувшися целый день, как ни в чем не бывало.

О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству.

Группа косарей и жниц с своею прекрасною царицей, отраженные в светлых струях Сулы, медленно приближалися к селу. Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием озимных жнив.

Мать же своей прекрасной царицы со слезами благодарила девушек за оказанную честь ее дочери и просила всех до своей хаты на вечерю.

Девушки, войдя в село, значительно переглянулись между собою, а молодые косари нахмурили свои черные брови. Что бы это значило?

А вот что! И те, и другие заметили около некоторых ворот вихи.

«Какое же им дело до вих?» – вы скажете. О, им великое дело до этих зловещих маяков!

Когда вы въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе не пехота, а кавалерия квартирует. Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек – число лошадей на конюшне. В описываемое мною село пришли еще только квартирьеры, назначили квартиры и расставили вихи для конюшен.

Вздрогнуло сердце не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих.

Не один из них припомнил страшные, трагические рассказы про бесталанных покрыток.

А жницы! О мои родные жницы! Никакие кровавые драмы вас не научат! Новина – ваш проклятый идол, новина, перед которым вы кладете все, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталанную!

С поклоном и честию встретил жниц седоусый Влас, отец прекрасной Лукии, и просил их милостиво зайти к нему в оселю и повечерять, что Бог дал.

Жницы с песнями вошли на двор, а на дворе уже, на зеленом шпорыше, была разостлана большая белая скатерть. девушки, по приглашению хозяина и хозяйки, сели вокруг скатерти. А царица свята, снявши золотой тяжелый венок свой, и завернув круг головы кое-как свою роскошную черную косу, и засучив широкие рукава своей рубахи, приняла от матери графин с водкою и начала потчевать своих подруг.

В продолжение ужина отец и мать Лукии сидели на призьбе и любовалися своей единственной прекрасной дочерью. Через край полною счастия жизнию их сердце билося, глядя на свою Лукию.

А она, как приветливая хозяйка и услужливая работница, угощала подруг своих со всею прелестию наивной простоты.

После вечери девушки, помолясь Богу и поблагодарив хозяина и хозяйку и свою молодую подругу за вечерю и взявши венки, чинно вышли на улицу.

А на улице под частоколом и под вербами дожидали их чернобровые косари.

– Иды и ты, моя доненько, на улыцю, поспивай с дивчатамы.

– Не хочеться мени, моя мамо!

– Чомуж тоби не хочеться, мое серденько? Може, ты утомылася, то ляж, засны.

– Я ляжу спать, мамо.

– Пострывай же, я тоби постелю постелю.

И мать постлала постель своей утомленной дочери и, перекрестя, уложила ее спать. Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастием, немного повертевшись на постели, заснула.

А усталые подруги ее всю ночь простояли с своими чернобровыми косарями под вербами и под калинами, припевая:

Выйды, Грыцю, на улыцю

И ты, коваленку,

Постоимо пид вербою

Вкупочци тыхенько.

Если бы на завтрешний день не вступили уланы в село, то вся бы эта история могла и кончиться одной идиллией, а уланы, только что вступили, сейчас завязали драму. Вследствие чего и прошу моих слушателей пропустить мимо ушей по крайней мере год и обратить снисходительное внимание на картину следующего содержания.

Верстах в пяти, а может быть и больше, по левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), как раз против описанного мною села, лежит пологая широкая равнина, так широкая и длинная, что горизонт ее в тумане теряется, а в летние жаркие и тихие дни то бывают и миражи, как будто бы в необитаемых бесплодных и безводных степях киргизских. Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и уставлена темными могилами, формою и величиною похожими на те могилы, что между Киевом и Васильковом, на Белокняжем поле. Я это говорю потому, что из Киева в Одессу более проехало людей, интересующихся отечественными древностями, нежели из Ромна в Кременчуг. Ромодановским шляхом, как известно, ходят только одни чумаки, а чумак простой человек, какое ему дело до каких бы то ни было могил? Он может только задать себе вопрос: «Чиим-то трупом вас начинено?» Или, задумчиво глядя на темные могилы, запоет однозвучно, монотонно.

Так вот на этой-то равнине, между угрюмыми могилами и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы оазис в пустыне аравийской (красно сказано!). Это хутор богатого козака Якима Гирла.

Подойдем же мы ближе к хутору и посмотрим на красоту его безыскусственную и на жизнь его хозяина. для нас это путешествие тем более необходимо, что на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма.

Весь хутор с фруктовым садом и гаем занимает не более пяти квадратных верст и окопан глубоким и широким рвом. А ров усажен вокруг всего хутора кружовником. Ворота не дощатые, как это бывает у постоялых русских дворов, а обыкновенные, простые; по сторонам их дубовые массивные столбы и по несколько частоколин. да у глухого конца ворот старая широковетвистая верба, как бы заслоняющая от недоброго глаза благодатный хутор. Войдя на двор хутора, вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба, по левую сторону ворот загороды с сараями для разной скотины, а за клунею невдалеке, под старыми берестами, две дубовые коморы и возивня. Напротив комор лех с железными дверями, а в самом конце двора, под липами, белеет хата, снопками крытая на польский лад. За хатою идет уже сад с разными породами яблунь, груш, слив, вишен, черешен и даже три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыму еще дедом Якима Гирла. Посередине саду колодезь с колесом и навесом. А за садом в гаи, на небольшой поляне, пасика с куренем и погребом для пчел. А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево до самого рва. Аза рвом уже был небольшой ставочек и около него огород, окруженный небольшим рвом и усаженный кукурузою и подсолнечниками, а баштан был немного подальше в поле.

Так такой-то благодатный хутор у старого козака Якима Гирла.

А каким добром наполнены его дубовые коморы и лех, и рассказать нельзя.

А чумаки его – где они на свете ни ходят! И в Крыму, и на дону, и в Одессе, а про Киев и говорить нечего.

Раз было взялся он поставить песок сахарный в самую Москву; только Москва шутить не любит с нашим братом хохлом. Так что он едва с парой волами домой пришел. И с тех пор, если ему ненароком кто скажет слово про Москву, то просто из хаты выгонит, а если в гостях услышит такое слово, то наденет шапку и, не прощаясь с хозяином, уедет на свой хутор. Яким Гирло, как видно, был человек не так себе. Не всякому давал себе ступить на пяты.

Это было в августе месяце, в воскресенье, так около полудня. Яким Гирло вышел из хаты и сел на призьбе. Он был человек уже немолодой, но свежий и здоровый, усы и чуб были не то что седые, а серые. Рубаха на нем чистая, белая, шаровары тоже белые; он не любил разных московских китаек, а носил все белое; сапоги на нем добрые, юхтовые. Взглянувши на него раз, то можно было сказать, что это человек достаточный: в лице что-то есть такое.

Вскоре за ним вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая, в желтых юхтовых сапогах, в плахте и шелковой красной юпке, – хоть бы и на старухе, так было бы к лицу.

Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую килымком, и поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и тарелку со сметаной. И все это поставила на временном столе перед мужем и сама села около него.

– Нумо полудновать, Якиме, – сказала она мужу.

Яким, перекрестясь, сказал:

– А полудновать, так и полудновать. Господи, благослови!

И с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.

После вареников Марта вынесла миску слив и желтую душистую дыню; покушали и слив, и дыни немного. После полдника Марта убрала все и села опять на призьбе около своего мужа. долго они сидели молча. Наконец Марта заговорила:

– Что-то долго не видать чумаков наших с рыбою.

– Да, что-то долго не видать. – И Яким замолчал. Ему как бы не хотелося продолжать разговора. Впрочем, он вообще был неговорлив.

Немного погодя Марта опять заговорила:

– Я все думаю, Якиме, кому-то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам с тобою Господь ни дочери, ни сына. Так и помремо одиноки!

– Так что ж, что помремо? люди добрые похоронят, а добро поживут!

– Конечно, поживут, никуды оно [не] денется. А все-таки лучше, если б было свое родное дитя.

– Так где же его взять, коли Господь прогневался на нас за грехи наши?

– Да, прогневали мы милосердого Господа, не утешил Он ледачую старость нашу! Так и гробовой доской покроемся, и некому будет от души заплакать, и некому будет помянуть наши души грешные! Знаешь что, Якиме? Поеду я завтра в Бурта да отвезу отцу Нилу на «Сорокоуст» и за твою, и за свою душу. Пускай отслужит, когда помремо.

– Ты заговоришь всегда такое, что просто не слушал бы тебя. Ну, скажи-таки, умная ты голово, кто живой человек по своей душе «Сорокоусты» правит?

– Нету, Якиме! Не по живой душе, а по усопшей. А это я думаю сделать для того, чтобы после не остаться без поминовения.

– Бог милостивый, не останемся. А я вот что думаю: что-то наша челядь из села долго не возвращается.

– Цыть, цыть, Якиме! Чуеш?.. О, ще раз!

– Что там ще раз?

– Чуеш?.. дытына плаче… – Так и есть, за воротами…

– Пойдем посмотримо, Якиме.

– Ходимо.

И не по летам бодро встали с призьбы и пошли к воротам. Кто же расскажет радость старой Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой серой свиткой, и головка прикрытая зеленым широким лопухом.

– Якиме! – только могла проговорить старая Марта, всплеснув руками.

А старый Яким, снявши брыль, молился Богу.

– Якиме! – сказала Марта, взявши ребенка на руки. – Посмотри, какое здоровое да хорошее!

Яким взял ребенка на руки и сказал:

– Пойдем в хату, оно, бедное, голодное.

И они пошли в хату с своею дорогою ношею.

Пришедши в хату, Яким положил младенца бережно на стол, достал с полки Псалтырь (он был грамотный) и, перекрестясь трижды, прочитал псалом «Живый в помощи Вышняго». Потом взял младенца в руки и, передавая его Марте, сказал:

– Паче ока береги его!

Марта, перекрестясь, приняла его и положила на подушку.

– Посмотри за ним, Якиме, пока я молока принесу.

Принесши молока, Марта принялась кормить младенца. А Яким вышел на двор, нашел в сарае ночвы и стал прилаживать к ним веревки. Через полчаса принес он в хату, к немалому удивлению Марты, готовую колыску. Остаток дня прошел для них незаметно. К вечеру, когда ребенок заснул в своей скороспелке-колыске, Марта, позабыв, что было воскресенье, достала тонкого полотна из бодни, принялася кроить маленькие рубашки.

Возвратившаяся из села челядь рассказывала, что они видели на могиле какую-то молодицу. «Сначала она пела какую-то песню, а [потом] заплакала, а когда мы перекрестилися, то она исчезла. должно быть, нечистая сила, и в могилу провалилася», – так закончила свой рассказ Мартоха, девка не робкого десятка.

На другой день до восхода солнца Яким заложил в бричку пару добрых коней, помостил в бричке сена и покрыл его килымом, сел в бричку и поехал в село Бурта за отцом Нилом.

Проезжая мимо могилы, он увидел в утреннем тумане на могиле женщину. Она была лицом обращена к его хутору.

Он посмотрел на нее, остановил кони и громко сказал:

– День добрый, молодыце!

– Спасыби, – отвечала женщина. – Что ты тут делаешь, молодыце?

– Вчера корову загубыла, так смотрю сегодня, не пасется ли где.

– Ну, добре, оставайся здорова.

– Спасыби.

Яким дернул вожжами, и добрые кони понесли его шляшком через поле.

К обеду Яким возвратился на хутор с отцом Нилом и с отцом дияконом. Отдохнувши немного под хатою и освежившись закрепленным березовым соком, отец Нил вошел в хату, сначала прочитал младенцу молитву и нарек его Марком, потом с отцом дияконом совершил обряд святого крещения. Восприемниками были Яким и счастливая Марта.

До самой субботы гостил отец Нил и диякон у Якима на хуторе, да и не они одни, а много таки добрых людей набралося на Марковы крестины.

Прошел месяц после крестин Марочка (так называла его Марта), и на хуторе Якима Гирла ничего особенного не случилось, разве только, что вскоре после крестин чумаки пришли из дону; но это происшествие весьма обыкновенное, хотя, правду сказать, наблюдательный ум и в этом обыкновенном случае наберет много пищи, как на ничтожном цветке трудолюбивая пчела. Особенно в первые дни послушать досужего чумака, как он примется рассказывать за чаркою горилки, какие он бесконечные степи проходил, из каких бездонных крыныць волы поил, по сколько суток сам без воды и хлеба пропадал, какие города видел, какие на какой реке переправы имел, какие где народы видел, – просто волосы дыбом станут, когда послушаешь.

Но у Якима Гирла не было такого досужего чумака, следовательно, не было и повествования о мудреных чумацких приключениях.

Сентябрь месяць проходил и, проходя через хутор, красил своим дуновением зеленый гай разными золотыми и красными красками. Так издали ежели посмотреть на гай, то кажется, как будто он покрыт дорогим разноцветным ковром, особенно при закате или при восходе солнца.

На могиле близ хутора каждое утро и вечер челядь видела таинственную молодыцю, и начали поговаривать, что это что-нибудь не просто. А оно было очень просто: бедная эта молодыця была не кто иной, как простая покрытка и мать маленького Марочка. Она, сердечная, не могла оторваться от того места, где вырастало ее бедное, ее прекрасное дитя. Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, обходила кругом его, проводила ночи бессонные в рову, или, по воскресеньям, когда челядь уходила в село, она невидимкою подкрадывалася к самым воротам, чтобы услышать хотя один звук своего милого дитяти. Сколько раз она покушалася взойти на двор и выпросить назад или, наконец, украсть свое дитя, потому что ей без него не можно было жить на свете, без него хлеб не елся, вода не пилася, солнце Божие не светило и не грело.

После измены своего улана-обольстителя вся любовь ее, все нежнейшие чувства уничиженной матери были сосредоточены на нем одном, на своем сироте-дитяти.

А оно, бедное, в чужих людях, на чужих руках засыпает, чужою грудью питается, без любви, без сердечного материного поцелуя.

Любовь матери превозмогла и страх, и стыд. Она решилася во что бы то ни стало войти на хутор, решилась и дожидала только воскресенья, когда людей меньше будет на хуторе.

В воскресенье, пообедавши и, разумеется, отдохнувши, Яким Гирло сидел за столом в своей светлице и читал из Псалтыря «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие». А Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла над ним долго задумавшись и, вздохнувши, сказала: