Полная версия:

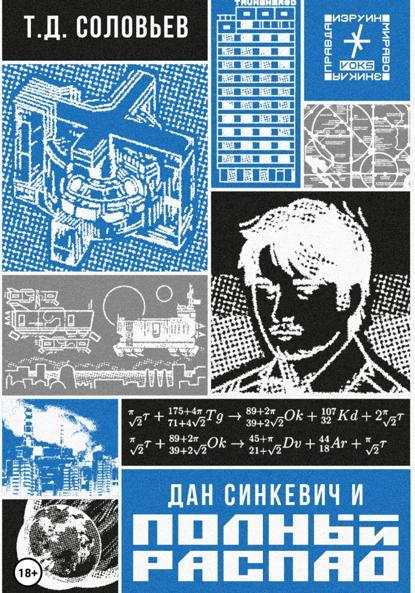

Т.Д. Соловьев Дан Синкевич и полный распад

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Когда взмыленный младший лейтенант наконец догнал Дана, тот уже любовался местом своего назначения – крошечным, но ярко освещённым ларьком, над которым вместо названия реял красочный транспарант, изображающий все мыслимые способы завернуть мясо в хлеб.

Поприветствовав Диреша едва заметным кивком, лейтенант принялся привлекать внимание продавца трелью малопонятных звуков, а затем и вовсе полез ему в окошко.

– Да полно вам, пан Синкевич! Сейчас всё будет! – заверил его заспанный голос.

– Tak11, пан Хельбрик, – Дан вытащил голову из окна выдачи и вопросительно посмотрел на Диреша.

– Нет, спасибо, мне ничего не нужно, – ответил он на немой намёк.

– Диреш, я заплачу.

– Тем более, пан Синкевич, – он снова смутился, потому что не успел узнать у напарника его полного имени, но лейтенант, похоже, этого не заметил.

– И всё же, уважьте.

Синкевич улыбался всё шире, и похоже, уже был готов рассмеяться, но при этом совершенно не собирался уступать упрямому напарнику. Он и сам чувствовал безнадёжность своего положения, а потому просто вздохнул и закатил глаза.

– Пан Хельбрик, можно нам ещё один цепху́рек? – в этот раз он сказал это слово с неправильным ударением, так, как его произносили в Севрапорте.

– Конечно можно! Сорок гачек, будьте добры, – из окошка высунулась гигантская рука того же болезненного оттенка, что и лицо Синкевича, который уже выуживал из своих бесчисленных карманов безобразные чёрно-зелёные комочки, когда-то имевшие вид купюр, и клал их в её цепкие пальцы. Почувствовав четвёртый комок, рука оттопырила вверх большой палец, а потом скрылась внутри ларька. Пока Диреш пытался представить себе обладателя этой конечности, едва помещавшегося в своё заведение, она появилась снова, но уже с двумя бумажными свёртками, насквозь пропитанными маслом. Дан поблагодарил пана Хельбрика нечленораздельным, но несомненно довольным звуком, и вручил одно из сокровищ сослуживцу, словно рожок с мороженым.

– Приятного аппетита.

– Должен буду, пан Синкевич, – младший лейтенант использовал популярную в правительственных кругах фразу, которая, как и многие подобные фамильярности, ни к чему на самом деле не обязывала.

– Ну что ты, это же от чистого сердца! – речь Дана была слегка неразборчива, так как он с поразительной скоростью и усердием уничтожал полумесяц цепху́река, не обходя зубами, похоже, даже бумаги. – тем более, это произведение искусства должен попробовать каждый. Я таких даже в Йугопорте не едал.

В очередной раз отметив за лейтенантом своеобразный выбор лексики, Диреш с некоторым испугом взглянул на свой, всё ещё совершенно целый пирог.

– А это разве не уйгийское блюдо? – Маченко совершенно точно знал, что цепхурек проник во все уголки планеты именно из Йугопорта, но встреча с Синкевичем уже успела пошатнуть его уверенность в собственных знаниях и рассудке.

– Да, йугийское. А толку? Всё равно готовить не умеют, – произнёс Дан со странной обидой и снова влез в ларёк, как медведь в терем. – пан Хельбрик, где вы научились так готовить чебуреки?

– В Йуги, вестимо.

– A dere neuz vareeten sieren delikeren?

– Vareetlien, tovrem jeer papa vareetli ziver. On haetli o butek pa sier Paad. Zekotakat arbeten alvrem besoketlien on, odnak navrem, mozet vareto, forsvetlien bonaeren tsebureken on Iugi. Zyndto!

– Zyndto! Iznover tak, van Helbrik.

– du ni hvortu sam.12

– Вы знаете йугийский, пан Синкевич? – с аристократическим безразличием поинтересовался Диреш, неспешно отдалявшийся от ларька в надежде задать бегу Дана человеческий темп.

– Я там родился, – махнул лейтенант рукой, подстраиваясь под шаг собеседника. – слышал про детскую писательницу Ингу Синкевич? Это моя мать, – В представлении Дана Инга Синкевич была скорее полувымышленной исторической личностью, чем родным человеком, а потому Диреш предпочёл больше не лезть в тему происхождения Синкевича и не стал упоминать, что его мать в общем-то писала не только детские книги. Остаток обратного пути до полицейского участка они прошли молча. Тишину прервал Дан, с неожиданной силой усаживая Диреша на чугунную лавочку.

– Ешьте цепху́рек, пан Маченко, – сказал Синкевич со всей серьёзностью, которую можно было от него ожидать. Диреш начал собирать слова из своего обходительного репертуара во что-то наподобие вежливого отказа, но пронзительный взгляд лейтенанта дал ему понять, что он – актёр, играющий не по сценарию. То ли от замешательства, то ли от голода, рот младшего лейтенанта открылся самопроизвольно. Куски жирного теста и сомнительной баранины распадались на зубах, утопая в остывшем соке, и, казалось, почти не имели вкуса. Диреш окончательно сконцентрировался на трапезе, но никак не мог уловить в своей памяти тот вкус, который ему всё сильнее напоминал угасающий цепхурек. Конечно, в нём было что-то и от настоящей баранины, и от оби-юдских жареных пирогов, и от бульона по-флорански, но все эти вкусы были гораздо новее, гораздо сложнее и ярче в памяти…

Младший лейтенант смял опустевший кулёк газетной бумаги. Оставшееся во рту послевкусие разрешило все сомнения Диреша. Каким бы не был вкус его ужина в действительности, для него он был вкусом бедности. Он почти забыл его, а теперь даже боялся. Он поймал себя на мысли, что насладился цепхуреком, как наслаждаются сплетнями о знаменитостях и телевизионными передачами с сияющими, прорезиненными ведущими. Маченко сыграл по сценарию Синкевича, но грубо нарушил свой собственный. Мельчайшие предохранители в сложнейшей машине человеческой личности вспыхнули; её невыносимый гул прекратился.

Мир в этот момент не распался и не утонул в пустоте, он остался точно таким же, каким и был минуту, день, двадцать лет назад. В нём произошло лишь одно внешне незаметное изменение: из него пропал Диреш Маченко. Белковое тело, принявшее его облик, продолжило разлагать баранину до простейших веществ и уговаривать собирающегося домой лейтенанта рассказать ему всё об убийстве, но истинный Диреш, его бессмертная, если так можно выразиться, душа была низложена до бессильного зрителя инерциального движения собственного тела. Тошнотворные чувства и краски этого мира отступили, как будто скрывшись от него за запотевшим стеклом. Парадоксальная реальность "Я = НЕ Я" отзывалась глухой болью по всему телу, лишь усилившейся, когда Дан затолкнул привыкшую к сиденьям из натуральной кожи оболочку в гремящий несмазанными суставами вагон метро. Дирешу казалось, что он не мог и пальцем пошевелить. Дирешу казалось, что в этом состоянии отвязанный от всего человеческого клеточный автомат был способен на всё, что угодно.

Когда-то ему сказали, что это для обозначения этого состояния мучительной, бессильной вседозволенности используют клинический термин "дереализация". Представители севралийской психологической школы заверили его, что хоть она и является симптомом нескольких серьёзных психических расстройств, преходящая дереализация вполне нормальна или, точнее сказать, распространена.

АКТ 11

Станция Мартовская, – электромагнитный динамик воспроизвёл успокаивающий голос диктора. Засопела пневматика, заскрипели тормоза. Из-за дверей показалась пожелтевшая плитка полузаброшенной станции – такой же пустой, как и вагон.

– …И тогда я скрылся от них под лестницей! – Дан оживлённо пересказывал Дирешу свои похождения, без устали помогая себе руками.

– Невероятно. Впрочем, у меня ещё осталась парочка вопросов. Не могли бы мы обсудить их у тебя дома? Мы, кажется, уже приехали, – Младший лейтенант, всё ещё чувствующий себя под землёй слегка не в своей тарелке, рассеянно встал, повторяя за Синкевичем. Выходя из вагона он вспомнил, что терпеть не может метро – эта мысль на мгновение задержала его в двери, которая тут-же решила предательски закрыться. Зажатый Диреш хрустнул не то костями, не то зубами и начал отчаянно содрогаться, как рыба на суше. Изношенная автоматика поезда была достаточно милосердной, чтобы не задушить беднягу окончательно, но не смогла оповестить машиниста о преграде закрытию двери. Подчиняясь его команде, махина тягового электромотора с нарастающей скоростью отдаляла перебиравшего ругательства Маченко от станции. Перепрыгивая через скамейки, Дан спешил за ним, пытаясь вытащить из кармана джинсов свою замену сломанному табельному оружию – напильник с примотанной флогистонной зажигалкой.

– Лезь внутрь, а то стеной голову оторвёт! – Синкевич пытался перекричать стук колёс и высечь из зажигалки искру. – NI…RU, MA-SO! – вытянул он из памяти четыре магических сигила. Уловив в таум-полях непосильное заклинание, флогистон с шипением взорвался. Столкнувшись с инородной энергией, электромагнитные силы отступили, пусть и на мгновение – галогенные лампы померкли и заискрились, Диреш выпрыгнул из ослабивших хватку дверей на перрон. Резким движением он встал на ноги, но тут-же рухнул снова – пренебрегая сопротивлением воздуха и гравитацией, Дан в самом буквальном смысле на него налетел. Схватившись за ушибленную голову, младший лейтенант с трудом подбирал слова.

– Пан… Синкевич… спасибо за… оперативное спасение, но если ты хотел освободить меня, то после MA следовало бы сказать OS, пространство, а не SO, вместе.

– Простите, пан Маченко. Теперь понятно, что нас… притянуло, – лейтенант отвёл глаза на покрасневшую ладонь. – а впрочем, нам стоит побыстрее отсюда убраться.

АКТ 12

Когда в 680 году были расстреляны последние зачинщики Мартовского демократического выступления, царь Никодим VIII Землемер, предпочитавший прозвище Милостливый, решил отгородить для их осиротевших семей один из полузаброшенных кварталов Севрапорта, как прежде делал для ростовщиков, нимф и иноверцев. Гетто, получившее название Мартовского, просуществовало всего четыре месяца – его наспех сложенные стены смела волна Июльской революции. Пришедшие к власти коммуналисты всерьёз занялись построением нового мира в пределах своих владений, но в их вселенском плане, очерченном в партийных лозунгах и стенограммах восторженных заседаний, судьба Мартовского квартала описывалась очень размыто. Поначалу многие считали, что в старом мире "июльские" и "мартовские" ненавидели друг друга так, как могут ненавидеть лишь братья, разобщённые пустяком; Когда с началом Войны стало очевидным бессилие Коммуны, жители квартала стали шутить, что в математически идеальном будущем цивилизации просто не нашлось места для тридцати тысяч люмпен-пролетариев. Со временем присказка изменилась: великая мечта о звёздном будущем, выплывавшем с полотен футуристов, вообще не нуждалась в живых людях, грешных и склонных к реакции. Эта точка зрения стала общепринятой шесть лет назад, когда на Севрапорт снова упали бомбы.

В новорождённой Республике про Мартовский квартал так и не вспомнили, а потому он остался одним из тех мест, в которых рано или поздно оказывалось всё, что в других местах считалось совершенно ненужным. Его четырёхэтажные дома из серого кирпича были разбросаны по округе, как обглоданные кости. Между ними тут и там росли ларьки, манящие своим мелкобуржуазным великолепием. По улицам, прочерченным больше на плане, чем на земле, текли грязь, водка и флогистон, которым здесь не то топили, не то согревались. Где-то за облезлыми деревьями раздавался на десять голосов пьяный мужской хохот. Подражая остальному государственному присутствию, полиция избегала Мартовского, появляясь здесь только большими группами и только по таким серьёзным подозрениям, как наркоторговля или неуплата налогов. Диреш был готов выстрелить в источник первого же подозрительного звука; было решительно непонятно, как здесь мог жить полицейский.

– Синкевич, как ты вообще здесь живёшь? – потерял он всякую сдержанность.

– В каком смысле? Нормально живу… – форма Дана, казалось, отбрасывала блики на окна соседних домов.

– Да здесь же живёт невесть кто! И копов здесь ненавидят!

– Здесь ненавидят копов, которые не отвечают на звонки и стреляют без разбора. Резонно, не правда ли? – Дан неожиданно огрызнулся, заставив Диреша совсем стушеваться. Он поглубже закутался в свой пиджак, стараясь не отсвечивать светоотражающей лентой, выдававшей его профессиональную принадлежность. – тем более, я живу здесь с девятнадцати лет, переезжать будет накладно. Слишком много вещей накопилось…

Лейтенант развернулся в сторону детской площадки так неожиданно, что Маченко чудом не поскользнулся, и поприветствовал кого-то в глубине тёмной улицы:

– Пан Зайкин, как ваша мать? – спросил он с интонацией светского раута, перешагивая через битые пивные бутылки.

– Уже лучше. Спасибо вам, пан Синкевич! – разгорячённая благодарность вырвалась эхом из-за деревьев.

– Что это было? – прошептал младший лейтенант.

– Я в Мартовском за участкового. Кто-то же должен отвечать на звонки.

– Звучит как неблагодарная работа.

– По сути это вообще не работа, она не входит в мои рабочие часы. Но благодарности мне хватает, – Дан остановился у подъезда и, подражая флоранским портье, открыл перед Дирешем фанерный намёк на дверь. Запрыгнув по лестнице на четвёртый этаж Дан отворил обитую сталью и дерматином дверь. Больше всего тамбур между квартирами 47 и 48 напоминал собранную наспех баррикаду из дешёвой мебели, ящиков и ещё сотни вещей слишком нужных, чтобы выбрасывать и слишком больших, чтобы запихивать в квартиру. В последний раз провернув в замке гигантскую связку ключей, Дан впустил гостя в квартиру и ненавязчивым движением провёл его в свою комнату, должно быть, самую маленькую из четырёх. Загорелся свет; Диреш почувствовал, что великое многообразие вещей, наполнявших столь крошечное пространство, было готово в любой момент взорваться и откинуть его в соседнюю комнату, прервав раздающийся оттуда храп.

Маченко знал, что комната – есть прямое продолжение её обитателя, которое зачастую может сказать о нём больше, чем он сам, но комната Синкевича, как ни странно, была исключением: её убранство гремело на тысячу ладов и перебивало само себя, а потому не давало вычленить почти никакой информации.

Человеческий мозг имеет интересную черту первым делом находить в поле своего зрения глаза – мозг младшего лейтенанта не был исключением. Со всех сторон на него смотрели глаза людей, нимф и бог ещё знает кого; Диреш мог только догадываться о том, кто они – почти все подписи на плакатах были на иностранных языках. Оправившись от страха толпы он заметил, что даже если в портретах и была какая-то система, то в остальных плакатах её точно не было – фотографии далёких стран перекрывали стены анемичного голубого оттенка, уступая в свою очередь репродукциям картин и вырезкам из журналов всех мыслимых отраслей общественной жизни; схемы любительской сборки электроприборов на них переплетались с эволюционными деревьями позвоночных и планами рек нижней Чарновии. Опускаясь с потолочного плинтуса на ряды хаотически прикрученных полок, Диреш встретил груды спичечных коробков всех цветов и размеров, отсортированных, впрочем, по какому-то чёткому принципу, и стопки книг, лежавших как попало; отдельную полку занимала посуда – алюминиевая кружка, колотый гранёный стакан, глубоко серая кастрюля с пятнами гари, тарелка с гвозди́ками, две вилки и ложка, необъяснимо расписная и деревянная. Этот странный парад оркестрировала электрическая плита на совершенно не кухонной тумбочке; письменный стол, выполнявший, похоже, функции и обеденного, освещался одной из тех ламп, что гнулись в трёх местах и в двух из них ломались, и почти весь был заставлен тремя серыми ящиками экранов, два из которых жались к компьютеру, а третий, похоже, был приспособлен под телевизор. К столу примыкал узкий книжный шкаф, заполненный книгами лишь в меньшей степени; четыре его полки делили блестящие камни, шишки, декоративные безделушки всех времён и народов, радиоприёмники, банки с красками и игрушечные поезда. Комнату пересекала занавеска с узором травяного цвета, не избежавшая, впрочем, участи стен. Видимая часть ещё одного комода, последнего препятствия на пути к кровати, ломилась от научных и литературных журналов. Сама кровать представляла из себя бесформенное, но довольно уютное скопление выцветшей ткани, поднятое над полом. Подоконник для кирпичного здания был довольно широк, и использовался в основном для сидения, хотя парочке чахлых растений всё-таки удалось найти там приют. Об окне было трудно говорить – оно выходило в непроглядную темноту, а потому было едва заметно по сравнению с полным жизни помещением. Последнее свободное место в комнате занимали обвешанные одеждой стулья и мольберт с незаконченной картиной, которую Дан как-бы невзначай закрывал.

Почувствовав, что в комнате лейтенанта как-бы невзначай происходят очень многие вещи, Диреш сел на столе рядом с компьютером Синкевича. Хозяин комнаты рассеянно глядел на свою руку и, похоже, хотел поскорее выпроводить гостя и лечь спать, хотя сам бы никогда этого не сказал.

– Пан Синкевич, у вас серьёзный ожог, даже если он так не выглядит. Промойте его хотя бы под холодной водой и перебинтуйте.

– Да не волнуйся так обо мне, заживёт как-нибудь… – Младший лейтенант поперхнулся. Он уже понял, что Синкевич склонен говорить довольно странные вещи, но это абсурдное заявление приближалось к психической патологии.

– Нет, не заживёт! Флогистон остаётся в мягких тканях и препятствует заживлению – так и до заражения недалеко. И вообще, – Диреш достал из кармана кусок алюминиевой фольги, оторвавшийся от пачки сигарет, и протянул его лейтенанту. – заверни его где-нибудь между слоями бинта. Лёгкие металлы нейтрализуют магические вещества.

Дан уставился на блестящий лепесток в руках, не решаясь двинуться с места и переваривая произошедшее. Это совершенно вывело Маченко из себя – напарник его, похоже, вообще не мог о себе позаботиться. Он выпрямил спину, нависая над лейтенантом, и посмотрел на него как малое дитя, не имеющее о мире ни малейшего представления.

– "Делай, что я говорю…" – подумал Диреш.

– "…Я не дам тебе себе навредить," – понял Дан. Он тут же скрылся из комнаты, оставив напарника наедине с паровозами, коробками и портретами.

Стараясь избежать встречи с их стеклянными взглядами, Диреш посмотрел на картину, которую не хотел показывать Дан. Она определённо ещё не была закончена, так как резкие, перебивающие друг друга мазки, составлявшие что-то вроде осеннего пейзажа в березнике, неожиданно обрывались, оставляя место для серого неба и горящих крон. Он смотрел на белое пятно ещё несколько мгновений, но затем сделал вывод, что подобная картина хорошо бы смотрелась у него в прихожей и обернулся к письменному столу. Он мало разбирался в аппаратном обеспечении, а потому заметил только, что компьютер Дана, несмотря на свою аккуратность, был собран самостоятельно. Младший лейтенант в силу своей профессиональной деформации смутно представлял себе идею личных границ, а потому решил обследовать лежавшую на телевизоре стопку бумаг, всё же оглянувшись перед этим по сторонам.

На самом верхнем листке был напечатан малопонятный набор слов, сгруппированных по шесть строчек. Диреш на дух не переносил всякие рифмования, и потому поскорее убрал их в низ стопки. Погружаясь в бумажную глубину, он нашёл исчерченный цифрами и таблицами буклет, оказавшийся зарплатной ведомостью за прошлый месяц. Младший лейтенант содрогнулся от вида четырёх цифр в графе "ИТОГО", и из белоснежной толщи на пол выскользнула маленькая синяя книжка. Её выцветшая обложка с усечённой пятиконечной звездой гласила "RIPABLEIK IUGOPORT"13 – первый паспорт Синкевича, догадался Маченко. На первой странице его встретило пугающее своей лохматостью существо с вытаращенными на камеру глазами, от которого младший лейтенант предпочёл поскорее отвести глаза к соседней надписи "SINKEWICZ, DANMER MIHAJSYN".

– Так ты Данмер! – он воскликнул с горячим чувством раскрытой загадки, несколько смутившим Дана, бесшумно вернувшегося в комнату.

– Нет. Дан Михайевич Синкевич – моё полное имя, – произнёс он с той интонацией, с какой новосёлы отвечают на телефонные звонки, адресованные прошлым жильцам квартиры.

– Но здесь же написано… – Диреш не хотел признавать, что разгадал этот ребус неправильно.

– Данмер – имя, данное мне при рождении. Когда я приехал в Коммунфед, я поменял его… – дал он биографическую справку.

– "…на более простое и менее йугийское. Чтобы другим было удобнее," – молча продолжил он мысль.

– Хорошо, – Маченко больше не знал, что сказать. – Я пойду, пожалуй…

– Уже? Даже на чай не останешься?– возмутились где-то в желудке Дана. – тем более, ты кажется хотел ещё что-то спросить? – продолжил мысль головной мозг.

– Ничего страшного. Jutro večera mudrějši.14 Встретимся завтра у твоего участка.

– Как хочешь. Думаю, ты ещё успеешь на метро.

Лейтенант проводил Диреша до входной двери. Оказавшись на границе двух непримиримых миров, он протянул руку Синкевичу, но в ответ почувствовал лишь слабое прикосновение марлевой ткани. Дверь закрылась, вопросы остались незаданными, спутанные маршруты двух кораблей вновь размянулись после мимолётного приветствия.

Дан вернулся в свою комнату и захлопнул за собой дверь. У него не было сил читать; В соседних домах гасли последние электрические огни, но ровный голубой свет далёких факелов продолжал проникать в комнату, сокращая её пёструю палитру до гротескного двухцветного коллажа. Танцующие снежинки превращались в таком освещении в сияющие звёзды, спешившие сделать свой неизменный оборот на небосводе всего за пару мгновений.

Синкевич крутился в своей кровати, поворачиваясь то к окну, то к едва заметным очертаниям лиц писателей и композиторов, смотревших на него сверху вниз. Окружающий мир отдалялся и мерк, головокружительная карусель его стимулов замедлялась; мозг Дана погружался в собственные сумерки, в то казалось бы малозначимое, но удивительное переходное состояние, в котором, копошась в ворохе дневных мыслей и впечатлений, легко было найти настоящие самородки и заботливо отложить их до завтра. Из этого небольшого периода происходили очень многие картины и стихи Дана – ему, как ни парадоксально, всегда казалось, что именно на грани планового отключения человеческий мозг работает активнее всего, как бы стараясь завершить все свои дела перед концом рабочего дня.

Синкевич вспомнил, что ел сегодня на завтрак – овсяную кашу на воде – потому что считал, что так латает дыры в пропасти между его кратко- и долговременной памятью. Затем он попытался пересчитать а голове свой бюджет на остаток месяца, как сделал это по дороге на работу, но в его состоянии всякие строгие системы рушились, а потому в нижней графе мысленной таблицы оказалось совершенно невероятное число, чему он, впрочем, не сильно огорчился. От математики он перешёл к искусству, решив, что рыжий ковёр березника следует непременно разбавить ещё и серыми комками диких кроликов; конечно, утром эта идея могла показаться нелепой, но сейчас фауна и флора на картине уже казались неразлучным дуетом в этом игривом, почти сказочном сюжете. Миндалевидное тело в толще мозга Дана затем отозвалось острым ударом – закрывать картину от Диреша было глупо и вообще невежливо. Нитью колючей проволоки за этим осознанием потянулись и другие, ещё более обличающие: акция с Соной поставила её под удар ради личных нужд Синкевича, а вопросы, заданные Нате, были просто вульгарны…

Приближаясь всё ближе к вратам drěmlivogo carstva15 Дан впадал в странное ощущение, которое в пору было бы назвать полным распадом; из его действий как-будто пропадала всякая толика смысла, из его эмоций – оправданность, а сам он делился на десяток враждующих голосов.

– "…И всё-таки, vanen16, вы не берёте во внимание важнейшего фактора!" – раздалось откуда-то снизу, – "мы никого не уговаривали! Сона сама согласилась с нами пойти; Ната поняла наши слова правильно; ну а Диреш…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

"сарьетэк" – илюн. "нулевое мгновение"

2

Действия "Полного распада" происходят на планете, носящей название Протей.

3

"Продузи́рт эн Вальтéр Републи́к" – вальт. "произведено в Республике Вальт"