священник Владимир Зелинский

Наречение имени

«Я», вошедшее в нас

«Постепенно за столетия успокоенного христианства, – говорит митрополит Антоний Сурожский, – у нас сложилось представление о вере, которое не соответствует ее существу, вера – не мировоззрение. Есть мировоззрение, которое соответствует вере, но сама вера – не система понятий».[9] Сегодня это очевидно для всех, как очевидно и то, что вера, едва родившись, ищет и находит убежище в рефлексиях о себе самой и нередко предпочитает зарыться в готовую систему, а иной раз даже почти заменить себя ею. Едва появившись на свет, она, словно следуя инстинкту выживания, начинает укутывать себя в понятия, а затем в тяжелые идейные доспехи отчасти для того, чтобы отстоять себя перед другими верами, как и в особые религиозные чувства, чтобы стать понятной для самой себя. Разумеется, вера, которая, по слову апостола, есть вещей обличение невидимых (Евр 11:1), не только вправе, но и обязана эти открывшиеся ей вещи не только обличать, то есть наделять ликом (смыслом, словом, понятием, образом), но и выносить обличенное и облаченное ею на свет, то есть делать достоянием разума, которому причастны и другие. Однако эта взрослая, общинная вера не должна терять связи со своим первичным, хотя и ускользающим от сознания истоком, ибо на нем запечатлевается икона Бога Живого, открывающего Себя во всем многообразии общения. И поскольку общение никогда не прекращается, то и зачатие веры в нас столь же естественно, как рост и развитие всякого живущего организма. Вера развивается из того слышания, которое помогает за звучанием множества вещей различить единый Голос, за множеством мелькающих ликов – единый Лик. Семена контактов, эмбрионы восприятий возникают и развиваются в нас постоянно, хотя лишь очень малому количеству их удается привиться и вырасти. Здесь оказывается необходимой система понятий, она – как ствол, по которому жизненные соки могут подняться из земли.

Эти соки неведомой земли, на которой мы когда-то стояли, питают наш слух, и мы обращаем его к Кому-то, Кого неожиданно ощущаем рядом с нами. Мы тянемся к Нему всем сердцем… всей крепостью, потому что наше существование, помним ли мы о том или нет, уже наполнено общением с Ним. Мы узнаем Его по взгляду, который покоится на нас, по любви, прикосновения которой замечаем повсюду, часто вопреки всякой очевидности. Угадываем Его по той полноте существования, которая исходит от Него. И вот в какой-то момент мы решаемся просто довериться этой полноте, дать ей раскрыться в нас. Тогда присутствие или существование этого Голоса и Лица мы принимаем на веру, отказываемся спорить с ним от имени внушенной нам системы подозрений, вручаем себя тому таинству общения или чуду родства, которое где-то творится в нас. Из таинства возникает уверенность, что Тот, с Кем мы общаемся, остается с нами, над нами и в нас.

Яко с нами Бог! – разгадка веры начинается с простого радостного доверия, которое вложено в нас изначально. Оно столь естественно, что его привычно называют безотчетным. У нас нет сомнений, что другие вещи существуют, мы доверяем скрытой или явленной их красоте (или отталкиваемся от их уродства), мы открываем себя для доброты чужого сердца, полагаемся на обещание тех, кого мы любим, наконец находим опору в самих себе. И, доверяясь, вступаем в родство с ними, ибо вне такого родственного общения мы не могли бы существовать. И вот этот изначальный опыт доверия, возникающий из многообразия и переплетения связей с «объемлющим» нас океаном, служит основой просыпающейся веры.

Однако слово «опыт» способно ввести в заблуждение. Есть люди, которые часто ссылаются на свой особый «религиозный опыт», другие – на отсутствие подобного опыта. Но если спонтанное доверие в каком-то смысле предшествует осознанию опыта, если оно есть часть самого существования нашего, то такой же подспудной частью ее остается и вера. Открывая глаза, она пробуждает все, что нас окружает, начинает звенеть «колокольчиками» живущих в нас окликов. Она проливает свет на то, что почти всегда остается в тени. Подобный опыт – не новость, он описан уже в Священном Писании.

Апостол Павел говорит, что о Боге можно узнать из всего того, что нас окружает, ибо невидимое Его, – как читаем мы в Послании к Римлянам, – вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы (1:20). Чтобы увидеть по-настоящему всякую вещь, надо уметь найти в ней то, что невидимо, что сокрыто и несет на себе отблеск славы Господней. Слова через рассматривание творений (τοις ποιήμασιν νοούμενα), если брать Синодальный перевод, не есть ли в данном случае одно из имен общения? Мало кто берется рассматривать вещи только ради того, чтобы постичь в них невидимое, но невидимое открывается само. Оно делает первый шаг навстречу, нам остается лишь повернуться лицом к тому что мы видим. И тогда вещи начинают «тайно светить» своей несокрытостью, явленностью, райской наготой. Ибо в основе языка искусства (не говорили ли мы о том ранее?) лежит то же первоначальное доверие к лицам вещей, на котором держится и верующее знание. Оно – сродни тому «тихому свету», которым Автор вещей изначально облек их. И, сообщив им Свой свет, Он так устроил человека, чтобы тот мог увидеть, рассмотреть их, принять в глубину своего существа. Когда мы воспринимаем «незримое очами» в творении, их невидимое становится зримым, открывая нас для общения со светом и с Лицом, стоящим за светом. Свет обнажает «наготу» вещей, сокровенную их суть и так добирается до последней наготы нашей тварности, которая есть доверие, а если взглянуть еще глубже – любовь.

Если дружество есть основа познания вещей, то любовь, и только она, выносит на свет познание самого познания, из которого рождается вера. Отбросим все, что может скрываться за определением веры, сосредоточимся лишь на том открытии, которое любовь совершает в нас и как бы вместо нас. Прислушаемся к неожиданно меткому (в познавательном смысле), хотя вовсе не столь уж и «дружественному» определению любви в одном из последних «Стихотворений в прозе» Тургенева.

Все говорят: любовь – самое высокое, самое неземное чувство. Чужое я внедрилось в твое: ты расширился – и ты нарушен; ты только теперь зажил и твое я умерщвлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть… Воскресают одни бессмертные боги…[10]

Конечно, любовь как игра плоти и крови часто наваждением вторгается без спроса и может восприниматься как сила, враждебная нам, и мы хотим защитить от нее свое потревоженное я, охраняемое как некая собственность. Любовь, как все знают, может быть своего рода болезнью души, но суть ее уловлена здесь с субстанциональной точностью, хотя – если мы отнесем ее определение к Богу – уловлена с «точностью до наоборот». Чужое Я входит в нас, и лишь тогда мы становимся вполне, до последней, до божественной глубины самими собой. Мы умираем для самих себя, полагаем (грешную) душу свою и тем самым оживаем, для многого слепнем и обретаем способность иного видения. И уже не я живу, но живет во мне Христос, – восклицает апостол (Гал 2:20), и слова эти можно услышать и как исходное философское исповедание онтологической мудрости и субстанции веры. И.Я Христово, которое входит в нас, не только не враждебно нашему малому, падшему я, но, напротив, позволяет ему распрямиться, осознать себя в полной мере, дает ему узреть себя в божественном Ты и обратиться к Нему.

Бывает, что это Ты проявляется в нашем существовании, а затем и в сознании раньше, чем мы узнаем Его имя. Опыт такого узнавания, видения другого Я, заявляющий о себе в общающихся с нами предметах, доступен всякому, в том числе и слепому от рождения. Незримый, обжигающий свет этого «Я-любви» не обязательно нуждается в «телесных очах», которые всегда могут быть иноплеменными, то есть духовно слепыми. Но он позволяет увидеть первоначальную гармонию мира, тайную славу его. Всякое творение способно поделиться своим светом, если мы сумеем увидеть его в Боге и в Боге полюбить. Бескорыстная любовь, которая научает людей по-настоящему видеть друг друга, угадывая в каждом небывалое чудо, уже несет в себе начало того опыта, который мы называем духовным. В этом опыте каждая вещь, каждое человеческое лицо словно отдает нам частичку скрытого в них света.

И он входит в нас и становится доступным и неоспоримым изнутри.

«Слышать сердцем»

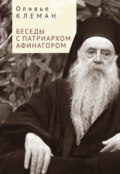

Такой опыт не является каким-то исключительным. Он укоренен в нашем бытии, будучи искони заданной нормой человека, до которой, впрочем, он никогда не подымается. Он соответствует нашей тварной природе, как, например, поэтическая речь является соприродной мудрости, вошедшей в человека с его первым дыханием. Отголоски такого восприятия веры мы можем встретить не только в текстах поэтов или изречениях старцев, но даже и в повседневном общении. Приведу здесь отрывок из разговора православного богослова Оливье Клемана с патриархом Афинагором, ибо внутренняя энергия этой беседы позволяет заглянуть в это опытное знание веры.

Нужно научиться вниманию, – говорит патриарх Афинагор. – И тогда какую радость может подарить открывающееся лицо! Мы скупы на любовь… Какая радость в том, что здесь, с нами – другой человек, что он, другой, существует. Существует столь же реально, столь же внутренне, как и я сам. Ведь раз существует Бог, существует и другой, и это чудо Божие. Человеческий взгляд – уже чудо.

Знаете ли вы, что я стал христианином, потому что христианство предстало для меня религией лиц? – продолжает Оливье Клеман. – В детстве я жил в атеистической среде, где никто не говорил ни о Боге, ни о Христе. «А после смерти что?» – спрашивал я. «Ничего», – отвечали мне. Однако лица людей чем-то тревожили меня. Откуда они приходят, откуда исходит тот свет, что освещает их? В лице, во взгляде я угадывал что-то огромное, вторгшееся в материю. Лица и взгляды, не есть ли это цветы земли? Но какое солнце взрастило их?

Любовь дает все понять, – отвечает патриарх Афинагор, – Бога и жизнь. Она делает жизнь откровением Божиим. Жизнь всего – это Христос, то есть лицо. И взгляд Матери Божией обращен к нам с бесконечным состраданием. Христианство – это религия лиц, откровение лиц. В церкви, полной икон, небо делается как бы другом, лики заменяют звезды

И Христос есть «Солнце Правды», которое озаряет лики праведников…[11]

Такую веру, что рождается из созерцания обнаженной или несокрытой красоты мира, не до конца покинувшей Эдем, богословы нередко называют «естественной». Эта вера в откровение Бога в твари часто противопоставляется иной, вере в откровение сверхъестественное, то есть явление Бога лицом к лицу, выходящее за пределы нашего опыта. Так непосредственно Бог обращался к Адаму, Ною, Аврааму, Моисею, библейским пророкам. Невидимый, Он явил Себя людям в Единородном Сыне, вышедшем из недр Отчих. Однако, сопоставляя друг с другом это явленное и неявленное откровения Бога, следует сказать, что граница между ними, несомненно существующая, проведена скорее пунктиром. Все, что принадлежит бытию, по-своему освещено изнутри Солнцем Правды, как вслед за пророком Малахией называет Христа Рождественский тропарь. Все, что создано Словом, родственно Ему, движется вокруг того Солнца, световая энергия которого струится повсюду, «речь» которого звучит во всех вещах. Когда мы всматриваемся в дерево (если вернуться к образу Бродского и Мартина Бубера[12]), его я входит в нас со всеми своими формами, цветами и звуками, хотя мы можем выталкивать его из себя, топить его звучание в шуме и ярости. Однако, помимо воли нашей, оно касается земного слуха и зрения и стирается в воспоминаниях. Вещи, окружающие нас, мы часто склонны судить судом памяти (не всегда милосердным) о несостоявшемся рае. Но сознание того, что этот рай был когда-то рядом с нами, пусть даже оттесненное куда-то на дальнюю периферию, приучает нас видеть мир и себя самих изгнанниками из Эдема, где все существовало подлинно и светло «в соседстве Бога», в месте Его обитания.

Дело заключается лишь в свободной воле – возвращаться к этому месту или устраиваться в нашей ссылке, искать все более близкого соседства с Богом или ограждать себя от Него стеной. Когда мы делаем шаг Ему навстречу, открываем себя для того знания, которое завязывается в нас, мы делаемся едины с ним, и оно прорастает в нас «системой понятий», конфигурацией отношений, способом видения. Когда мы вслушиваемся в человека, отбрасывая и в нем и в себе все то, что мешает нам слышать, мы улавливаем его подлинное «райское» звучание. Если раковина может петь, а кусты требовать от нас милостыни, то насколько же требовательней и разнообразней звучание людей, тональность лиц.

Каждый предмет обладает своей звуковой, светлой тайной. В сущности, каждый человек «звучит» или светится по-своему. Когда мы вслушиваемся в себя, мы приближаемся к тайне бытия с Богом, вложенной в нас. Отсюда исходят голоса совести, ностальгии по Боге, молитвы или надежды. Когда блаженный Августин рассказывает о своем обращении, он говорит о сокровенном голосе, который повелел ему раскрыть Священное Писание: «и я услышал, как слышат сердцем»,[13] – пишет он в «Исповеди». Сердцем мы слышим и выбираем живущего в нас Я Бога – ибо Слово, ставшее плотью, дает нам право на такое дерзновение – и прикасаемся к Его тайне, которая свернута в нас. Ибо только сердце, о котором Библия часто говорит как об органе богопознания, может откликнуться этой тайне: «я слышу Тебя!» Мои глаза, не глаза другого, всматриваются в Образ, в котором Ты пожелал явить Себя, и Твое Присутствие наполняет меня нечаянной радостью. И становится верой, то есть выбором всего существа, в котором общение с Тобой пронизывает собой все человеческое существование.

Вера вырастает из той радости, с которой мы научаемся узнавать человеческое Лицо Бога и божественное лицо человека. Человек узнает самого себя – в присутствии Бога. Веры нет вне личности и, стало быть, общения. Как и нет ее вне истории, то есть «биографии» Бога, рассказываемой в нас самих. Эта биография есть история Слова, вызвавшего нас к бытию и озарившегося светом в жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета.

Верующее знание, заложенное в этом свете, становится частью нас. Конечно, его нельзя перевести на язык доступной нам философии, нельзя свести ни к какому индивидуальному опыту и в нем не может быть никакой доказательности для тех, кто к нему не причастен. Здесь (отчасти в обход «системы понятий») мне хотелось бы указать на те первые и последние вещи, из которых складывается наша вера в момент своего рождения. Тогда, как у странников в Эммаусе, у нас открываются глаза, и глаза узнают то, что казалось неразличимым: Свет, светящий во тьме, Слово, которое как семя заброшено во всякого человека, Молчание, которое облекает собой голоса всех наших контактов. Когда мы узнаем все это, то тем самым выбираем, утверждаем в себе веру во Христа, ибо Он и есть истина общения со всем созданным чрез Него миром и составляет саму суть человека. Истина же состоит в том, что человек лишь тогда становится самим собой, когда входит в радостную тайну Богообщения.

Это не значит, что те, кого мы называем верующими, постоянно живут полнотой такого общения с миром Божиим во Христе. В повседневной жизни люди, как правило, только изредка прикасаются к своей вере, носят в себе какие-то проблески ее опыта или даже только память о них. Они лишь доверяются своей памяти, так же как доверяют они опыту и учению Церкви. Церковь раскрывает уникальное свойство веры: то, что она целиком обнаруживает себя лишь в общении с другими, в полноте жизни, разделенной с другими. Неуловимый опыт, который каждому человеку представляется глубоко интимным, не сообщаемым другому, оказывается истоком, соединяющим людей, и они неожиданно легко находят в нем общий язык. Вера несет в себе начало общинности, ибо Господь един. Она собирает нас в Имени, причастность которому открывает одного человека для другого. И потому, будучи таинством общения, вера обнаруживает себя во всей полноте лишь в общине. Но все знают: нет ничего более трудного, чем быть по-настоящему Церковью. Потому что бытие ее в том, чтобы соединять людей в тайне жизни Божией, коснувшейся каждого из нас.

Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем,

и возвещаем вам сию вечную жизнь,

которая была у Отца и явилась нам, –

о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам,

чтобы и вы имели общение с нами:

а наше общение – с Отцом и Сыном Его,

Иисусом Христом. (1 Ин 1:2-3).

Память, предание и сокровенное «Я»

I

Мне вспоминается отрывок из «Былого и Дум», в котором Герцен описывает религиозное «помешательство» Ивана Киреевского:

И что было возражать человеку, который говорил такие вещи: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей… Несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением… Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону, – тогда я сам увидел черты Богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей…, и я пал на колени и смиренно молился ей»[14].

Недоуменная герценовская ирония неожиданно высветляет для нас то, что составляет внутреннюю, сокровенную основу жизни в Церкви. Эта основа – в установлении живой связи, соединяющей ту реальность, в которой Бог приоткрывает Свой лик, с той, которая становится зримой и ощутимой в человеке. «Одушевленные черты» Богородицы были узнаны Киреевским не столько через изображение Ее лика на иконе, сколько через «намоленность» этого лика, то есть через собранную в нем энергию человеческой любви. Прежде чем заговорить в образе, тайна присутствия Божия уже явила себя в тех молитвах, которые как-то коснулись этого образа и были когда-то впитаны им. Изображение на доске незримо приняло в себя силу молитвенного слова и, преобразив ее, вновь отдало молящимся. Чудотворение намоленной иконы еще и в том, что она способна пробудить память о бывших до нас, о ком мы никогда не слышали, ибо молитвы их могут ожить и соединиться с нашими. Весь этот «взаимообмен» энергий, в основе которого лежит любовь Божия, изливающаяся Духом Святым (см. Рим 5:5), связывает поколения людей с Богом, но также и между собой. И в этом движении Духа – от Бога к людям, но и от людей к Богу – созидается «душа» Церкви, которая по сути своей должна быть постоянно обновляющейся иконой Царства Божия.

Ее обновление становится событием, которое во времени соединяет одно поколение с другим. «Ткань» этого события складывается из таинств Церкви, охватывает собой все богослужение как запечатленный, закрепленный в слове образ памяти. Таинством при этом становится также деяние мысли, памятование обо Мне из рода врод (Исх 3:15), когда протянувшееся сквозь века самосознание веры и действие Духа Святого соединяются «нераздельно и неслиянно» в церковном опыте, который мы наследуем от отцов и открываем в сегодняшнем нашем опыте. Это наследие освящается как во внешнем, так и во внутреннем языке веры – слове, обряде, изображении – делаясь постоянным источником откровения Божия и общения между Богом и Его детьми. И потому икона, только что написанная, и икона, впитавшая в себя плотный поток молитв, могут чем-то невидимо отличаться друг от друга. Церковь в день Пятидесятницы и «намоленная» за двадцать веков – одна и не совсем одна и та же Церковь. И Слово Божие – в апостольской проповеди и в сегодняшнем храме – одно и не вполне одно и то же Слово. Не то, чтобы оно стало богаче, глубже, полнее, но, переходя из рода в род, из века в век, оно сохранило в себе поколения веры со всем их церковным опытом, их воспоминания о пути Слова среди людей, как и множество святоотеческих или иных толкований. Оно стало иным в своих отражениях. Оно приобрело то, что люди вносили в него все эти века, окрасилось «храмовым» звучанием, закрепило в себе не только законы языка, но и образ мысли, как и образ веры людей, вступающих на том языке в свои конкретные, жизненные отношения с Превечным и Непостижимым.

Оно стало отчасти иным – но и осталось тем же самым, не изменившись ни на йоту Богородица, перед образом Которой молился Киреевский, остается все той же Мариам, Которая приняла когда-то благовестие архангела. Церковь, прожившая 2000 лет, отличается от Церкви, что возникла в день излияния Духа Святого на апостолов – и в то же время (коль скоро она вправе называть себя апостольской Церковью) остается ею. Реальность Благой Вести для нас сегодня – точно же та, что была принесена только погибшим овцам дома Израилева (Мф 15:24), но теперь овцы эти – мы сами, живущие сегодня.