Стив Брусатти

Эра млекопитающих: Из тени динозавров к мировому господству

Почему столько деревьев полегло и обратилось в уголь? Потому что болота постоянно затапливало. Уровень моря поднимался и падал в пульсирующем ритме. Пенсильванский мир был ледниковым, причем это было предпоследнее крупное оледенение (о последнем, когда царили мамонты и саблезубые тигры, мы расскажем позже). Замерзла не вся планета; разумеется, каменноугольные болота не замерзли. Но Южный полюс Гондваны и юг Пангеи покрывала огромная шапка ледников. Самим своим существованием она была обязана как раз каменноугольным болотам: растущие в таком количестве гигантские деревья поглощали из атмосферы углекислый газ, и с уменьшением количества этого парникового газа, изолирующего планету, температура резко упала. На протяжении десятков миллионов лет ледяная шапка то увеличивалась, то сокращалась, как бы управляя уровнем Мирового океана. Лед таял, моря наступали, заливая болота, деревья гибли и оказывались погребенными. Затем ледник снова рос, оттягивая воду из океана, уровень моря падал, и освобождалось место для распространения болот. Так и шло – туда-сюда. Мы знаем это благодаря тому, что пенсильванские отложения часто образуют полосчатые последовательности – так называемые циклотемы. Это повторяющиеся ряды тонких слоев, откладывавшихся то на суше, то в воде, с промежуточными включениями каменного угля.

Окаменелостей этого периода очень много, особенно в Северном Иллинойсе, где я вырос. Они залегают в циклотемах выше и ниже угольных слоев. Лучшие из них попадаются на берегах Мазон-Крика, тихого притока реки Иллинойс, и в карьерах к востоку. В пенсильванский период это было пограничье между морем и болотом, где обитателей дождевых лесов смывало в воду, они опускались на дно и оказывались замурованными в саркофагах из железняка – овальных, сплюснутых конкрециях цвета ржавчины, которые можно найти на дне ручья или в отвале карьера. Подростком я охотился за этими конкрециями у маленького городка Уилмингтона на 66-м шоссе, где росла моя мама. Я копался в отвалах давно заброшенных карьеров, которые больше века назад привлекли моих итальянских прадеда и прабабку обещанием новой жизни на Среднем Западе. Сложив конкреции в ведро, я относил их домой, выставлял во двор на суровые зимние холода Большого Чикаго, чтобы они то замерзали, то оттаивали при колебаниях температуры. Заметив, что конкреция начала трескаться, я довершал дело молотком.

Если мне везло, конкреция разламывалась, открывая сокровище: окаменелость на одной половине, ее отпечаток на другой. Всякий раз это был мистический опыт – знать, что ты первый, кто видит это создание – которое некогда было живым! – умершее более 300 млн лет назад. Во многих расколотых конкрециях оказывались растения: листья папоротника, кусочки коры каламитов, обломки корней лепидодендронов. Особенно мне нравились медузы, которых ветераны охоты за окаменелостями в Мазон-Крике пренебрежительно называли «лепешками», – и я всегда радовался, увидев креветку или червя.

Больше всего мне хотелось – но так и не повезло – отыскать тетрапода, наземное животное, обладающее скелетом. Из книг, которые я жадно глотал после школы и в тихие послеобеденные часы в выходные, я знал, что тетраподы произошли от рыб и выползли на сушу 390 млн лет назад, еще до пенсильванского периода. Эти первые четвероногие были амфибиями, и им все еще приходилось возвращаться в воду, чтобы отложить яйца. В Мазон-Крике даже находили кое-какие скелеты примитивных амфибий, отдаленных родичей лягушек и саламандр.

В какой-то момент пенсильванского периода от этих амфибий отделилась новая группа. Это были амниоты, более специализированные тетраподы, названные так по строению своих яйцеклеток, чьи внутренние мембраны (амниотические оболочки) окружали эмбрион, защищая его от высыхания. Новый тип яйцеклетки открывал огромные новые возможности: амниоты уже не были прикованы к воде и могли откладывать яйца на суше, а значит, осваивать новые рубежи. Вершины деревьев, норы, равнины, горы, пустыни. Лишь с появлением амниотического яйца тетраподы смогли по-настоящему покинуть море и покорить сушу.

Именно из амниот выделились линии рептилий и млекопитающих – диапсид и синапсид, – как двое детей одних и тех же родителей. Это не просто аналогия, именно так эволюция производит новые виды, семейства, классы. Виды непрерывно меняются под влиянием изменений окружающей среды – так работает дарвиновская эволюция путем естественного отбора. Иногда популяции одного вида оказываются в изоляции друг от друга, например из-за наводнения, пожара или подъема горной гряды. Каждая популяция продолжает меняться под воздействием естественного отбора, и если изоляция сохраняется достаточно долго, то каждая из них меняется по-своему, приспосабливаясь к различным обстоятельствам, настолько, что они уже не выглядят одинаково, не ведут себя одинаково и не могут спариваться друг с другом. Тогда вместо одного вида появляются два. Эти два вида могут снова разделиться – из двух получится четыре и т. д. Жизнь всегда диверсифицируется таким образом, разветвляясь подобно дереву возрастом в 4 млрд лет. Вот почему для наглядного представления родословных – как вымерших видов, так и человеческих семей – мы используем деревья, а не сети, дорожные карты, треугольники или иное графическое подспорье.

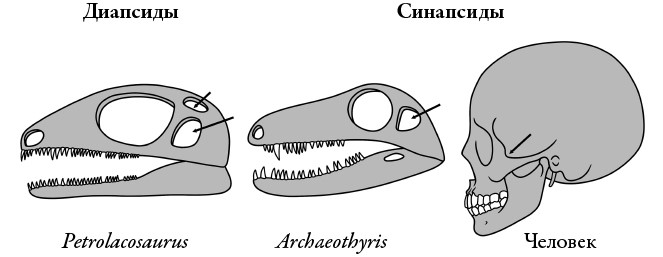

Разделение диапсид и синапсид – которое на самом деле началось с неприметного события, когда один маленький чешуйчатый предковый вид разделился на два, – стало одним из поворотных моментов в эволюции позвоночных. И я знал, что диапсиды и синапсиды – каждые со своей характерной, неповторимой системой отверстий в черепе и челюстных мышц – разошлись как раз примерно в то время, когда образовались конкреции Мазон-Крика. При каждом ударе молотка я надеялся найти Святой Грааль палеонтологии, который поможет рассказать эту историю, но, увы, так и не нашел.

Однако охотникам за окаменелостями из других регионов Северной Америки везло больше. Одно важное открытие было сделано в 1956 г., когда гарвардская полевая экспедиция под руководством легендарного палеонтолога Альфреда Ромера обследовала заброшенную угольную шахту во Флоренции (Новая Шотландия) у Атлантического побережья. Один из техников, Арни Льюис, заметил несколько окаменелых пней сигиллярии – дерева, родственного лепидодендрону, с раздвоенной кроной на верхушке, придававшей ему вид великанской кисточки. Пни сохраняли первоначальное положение, словно поднимающееся море затопило их только вчера, а не 310 млн лет назад – столько им было лет на самом деле. Пробираясь по узким штрекам затопленной шахты, экспедиции удалось набрести на пять таких пеньков. Заглянув в них, ученые обнаружили сюрприз: десятки окаменелых скелетов! Бедные животные, вероятно, пытались укрыться от наступающего моря в дуплах, не понимая, что найдут себе там могилу. Внутри одного дерева оказалось более двадцати особей, среди которых были амфибии, диапсиды и синапсиды: триада древнейших наземных тетрапод.

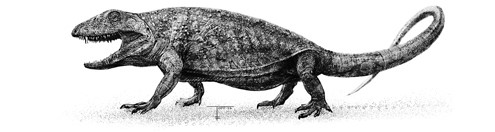

Archaeothyris.

Рисунок Тодда Маршалла

Синапсиды впоследствии были описаны как два новых вида, археотирис (Archaeothyris) и эхинерпетон (Echinerpeton). Описал их магистрант Роберт Райс, только что перебравшийся из Румынии в Канаду. Ныне один из ведущих палеонтологов мира, он набил себе руку как раз на этих древних синапсидах. Название Archaeothyris, «древнее окно», он выбрал, чтобы подчеркнуть самый важный признак этого животного: широкое, как иллюминатор, отверстие за глазницей, в котором крепились более крупные и мощные мышцы, смыкающие челюсти, чем у предшественников. Именно это одиночное отверстие, которое в анатомии называется боковым височным, определяет природу синапсид. У всех синапсид – от первопроходцев каменноугольных болот до современных слонов, землероек и летучих мышей – есть это отверстие или его видоизмененный вариант. Оно есть и у нас, и его можно ощутить при смыкании челюсти. Положите ладонь на скулу, кусните как следует, и вы почувствуете, как мышцы вашей щеки сокращаются. Эти мышцы проходят сквозь рудимент височного отверстия, которое у современных млекопитающих более или менее слилось с глазницей, но все еще участвует в креплении височных мышц, которые тянутся от виска к верхней части нижней челюсти, придавая силу укусу. Это одиночное отверстие появилось на раннем этапе истории синапсид, сразу после их отделения от диапсид, у которых развилось два таких заглазничных отверстия.

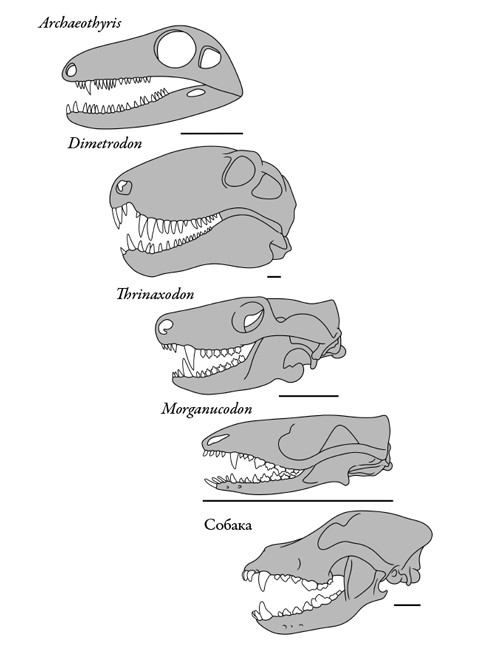

Если бы вы увидели, как археотирис пробирается через каменноугольное болото, он показался бы ничем не примечательным. Полметра в длину от морды до хвоста, с маленькой головкой на длинном узком туловище. О строении его конечностей известно недостаточно, но сохранившиеся кости не оставляют сомнений, что лапки у него были расставлены в стороны, как у ящерицы или крокодила. Он явно не был создан для быстрого бега. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что в некоторых отношениях он был исключительным. Мало того что в его черепе скрывались более мощные челюстные мышцы – в пасти у него был ряд изогнутых острых зубов. Один из передних зубов был заметно крупнее остальных и походил на миниатюрный клык. У амфибий, ящериц и крокодилов клыков нет[4]. Все эти животные обладают недифференцированными зубами, одинаковыми по всей длине челюсти. Однако у млекопитающих зубы гораздо разнообразнее: они делятся на резцы, клыки, предкоренные и коренные – такое разделение труда позволяет нам одновременно хватать, кусать и пережевывать. Полный набор зубов, свойственный млекопитающим, разовьется позже, в ходе многоступенчатой эволюции, но маленькие клыки археотириса – веяние зубной революции.

Два основных типа строения черепа наземных позвоночных: диапсиды с двумя заглазничными отверстиями для крепления челюстных мышц и синапсиды – включая человека – с одиночным отверстием. Отверстия отмечены стрелками.

Рисунок Сары Шелли

В комплекте эти крупные мышцы челюстей, острые зубы и клыки археотириса представляли собой арсенал оружия для охоты на крупных насекомых, а может быть, даже других тетрапод вроде эхинерпетона. Этот второй синапсид из Новой Шотландии с легкостью мог бы, свернувшись калачиком, уместиться на книжном развороте. Но его скудные ископаемые остатки демонстрируют одну необычную особенность, из-за которой он получил свое название «колючей рептилии». На шейных и спинных позвонках у него были шипы, вытянутые вверх длинными язычками. Выстроившись в ряд, они образовывали вдоль спины небольшой парус, который мог использоваться для бравады, или в качестве солнечной батареи, чтобы согреваться в холодные дни, или в качестве кондиционера, чтобы охлаждаться в жару, или еще для чего-нибудь.

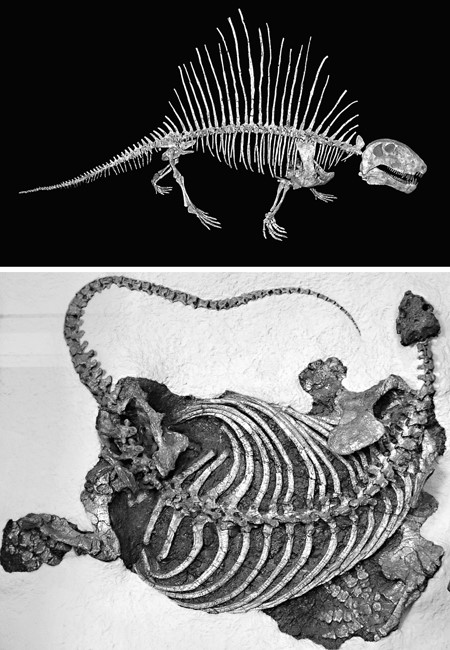

Гораздо более знаменито другое ископаемое животное, у которого и парус на спине был гораздо больше: диметродон (Dimetrodon), живший в следующую эпоху после пенсильванской – в пермский период. Диметродона часто путают с динозаврами – его можно видеть рядом с тираннозавром на открытках, бок о бок с бронтозавром и стегозавром в наборах игрушек. Но он не динозавр, а синапсид. Точнее, разновидность примитивных синапсид – пеликозавр.

Пеликозавры были первой крупной эволюционной волной линии синапсид; они первыми диверсифицировались и распространились по растущему суперконтиненту Пангея. Кроме того, именно у них впервые стали появляться фирменные признаки, которые ныне, более 300 млн лет спустя, все еще отличают млекопитающих от амфибий, рептилий и птиц. Такие признаки, как височное отверстие для мышц и клыки, – признаки, которые мы уже наблюдали у археотириса и эхинерпетона. Эти два вида из Новой Шотландии и были древнейшими пеликозаврами, основателями первой великой династии на пути к диметродону, а в конечном итоге и к млекопитающим.

На закате пенсильванского периода пеликозавровые синапсиды обитали во всех экваториальных регионах Пангеи по обе стороны горного хребта, который еще продолжал расти. Одни питались насекомыми, другие – более мелкими тетраподами и рыбой, а некоторые начали экспериментировать с новой пищей, которой прежде пренебрегали, – листьями и стеблями. Они диверсифицировались, но оставались второстепенными элементами экосистем, где царили амфибии, без труда размножавшиеся во влажных каменноугольных лесах и потому процветавшие.

Затем, примерно 303–307 млн лет назад, мир резко изменился – наступил так называемый кризис каменноугольных лесов. Климат стал суше, планету бросало то в холод, то в жар, ледники таяли и в грядущем пермском периоде исчезли совсем. Каменноугольные болота приходили в упадок, так как каламитам, лепидодендронам и сигилляриям стало труднее расти в засушливых условиях. Их вытесняли хвойные, цикадовые и другие семенные растения, более засухоустойчивые. Постоянно влажные дождевые леса в тропиках уступили место полупустыням с более выраженной сменой времен года, а другие области Пангеи обратились в выжженные пустыни. Это отразилось в геологической летописи, в которой слои каменного угля и циклотемы внезапно сменяются «красными слоями» окисленного железа, образовавшегося в условиях сухого климата.

Эти изменения нанесли тяжелый удар по биоразнообразию. Больше всего пострадали растения. Мало того что пенсильванская флора каменноугольных болот сменилась более засухоустойчивыми семенными растениями, происходило массовое вымирание. Многие пенсильванские виды исчезли – одни не оставили ни потомков, ни близких родичей, от других остались лишь низкорослые неприметные собратья. Общим счетом вымерла половина всех семейств растений пенсильванского периода. В ископаемой летописи растений известно всего два массовых вымирания, и это одно из них. Второе случилось в конце пермского периода, и о нем мы вскоре еще расскажем. То есть кризис каменноугольных лесов с ботанической точки зрения был более катастрофичным, чем мел-палеогеновое столкновение с астероидом, погубившее динозавров.

Что стало с животными, обитавшими в этих лесах? На этот вопрос отвечает работа молодой исследовательницы Эммы Данн. Эмма, уроженка Ирландии, защитившая диссертацию в Англии, – олицетворение нового поколения палеонтологов. Как и легионы охотников за ископаемыми в прежние времена, она собирает окаменелости, но, кроме того, она специализируется на работе с массивами данных и современных статистических методах. Всегда есть соблазн раскрутить сенсационную историю на основании парочки новых находок, но представители поколения Эммы, желающие по-настоящему разобраться в закономерностях и процессах эволюции, мыслят как аналитики финансового рынка или инвестбанкиры. Они собирают тонны сведений, используют статистические модели с поправкой на неопределенность и проверяют гипотезы, сравнивая их убедительность, опираясь на цифры, а не на интуицию.

Исходя из этого, Эмма создала базу данных, включающую более тысячи находок тетрапод каменноугольного и пермского периодов, отмечая, к каким группам они принадлежат и где были найдены. Она применяла статистические методы, чтобы сгладить погрешности выборки, неизбежные в палеонтологических исследованиях, столь зависимых от случайных находок окаменелостей в немногих удачных местах, где кости и зубы сохранились через сотни миллионов лет. В итоге она построила статистические модели, чтобы проверить, как общее разнообразие и распределение видов – включая амфибий, диапсид и синапсид – менялись при исчезновении дождевых лесов.

Результаты обескураживали. На пограничье каменноугольного и пермского периодов наблюдался значительный спад разнообразия, многие из тетрапод каменноугольных лесов вымерли. По-видимому, все произошло не одномоментно, а длилось несколько миллионов лет, в ходе вытеснения тропических каменноугольных лесов полупустынями, надвигавшимися с запада на восток. Эта смена среды обитания – скорее, по-видимому, плавный переход, чем коллапс, – привела к появлению более открытых ландшафтов, благоприятных для миграций. Тетраподы, способные переносить сухой климат, теперь могли распространяться гораздо шире. Это были не амфибии, так долго господствовавшие в пенсильванском мире болот – ведь их репродуктивные стратегии приковывали их к воде. Но диапсиды и синапсиды обнаружили, что у них есть сверхспособность, идеально подходящая к новой реальности, – их амниотическое яйцо с мембранами, питающими эмбрион и оберегающими его от высыхания. Благодаря их свободному перемещению складывались связи между прежде изолированными областями, и таким образом формировались новые виды, новые типы строения тела, росли размеры, менялись рацион питания и модели поведения.

Когда на смену каменноугольным лесам пришли открытые полупустыни и пустыни, начался пермский период, и Земля стала планетой пеликозавров. Самый наглядный символ новой эры владычества пеликозавров – диметродон, тот знаменитый персонаж с парусом на спине, хорошо известный по десяткам скелетов, найденных в Техасе. Диметродона не зря так часто принимают за динозавра: его строение тела выглядит – как бы это выразиться? – рептильным. Массивный, неповоротливый, с длинным хвостом и острыми зубами, вряд ли он мог быстро бегать на своих коротких растопыренных лапах. Даже мозг у него был маленьким и трубкообразным, как у динозавров, а не как у млекопитающих, чей мозг крупнее и имеет сильно увеличенный складчатый мозжечок, что говорит о более развитом интеллекте и большей чувствительности. По этим признакам диметродон, вероятно, недалеко ушел от предковой популяции мелких чешуйчатых зверюшек, которая в пенсильванский период разделилась на диапсид и синапсид.

Пеликозавры – примитивные синапсидные предки млекопитающих: диметродон с парусом на спине (вверху) и пузатая растительноядная казеида.

Фотографии Х. Зелла и Райана Соммы соответственно

Однако в других отношениях диметродон заметно отличался от предков. Особенно это очевидно, если посмотреть на его пасть, где зубы совсем не похожи на однообразные ряды лезвий или столбиков большинства амфибий и диапсид. В передней части морды красовались большие закругленные резцы, за которыми следовали крупные клыки, а за ними, вдоль щеки, – ряд более мелких заклыковых зубов, острых и изогнутых. Это была следующая ступень в эволюции классической зубной системы млекопитающих, после развития клыков у ранних пеликозавров вроде найденных в пеньках археотирисов. Изменениям строения зубов соответствуют изменения челюстных мышц – они укрупняются и крепятся к более массивной и глубоко посаженной нижней челюсти, что еще больше увеличивает силу укуса. Изменения затронули и позвоночник – отдельные позвонки теперь соединяются так, чтобы ограничить неудобные волнообразные движения из стороны в сторону, столь характерные для рептилий и амфибий.

Следовательно, диметродон обладает смесью примитивных и прогрессивных признаков. Это какое-то франкенштейновское создание, совмещающее древние признаки пресмыкающегося и более поздние особенности млекопитающих. Именно этого и следовало ожидать с учетом его положения на родословном древе. В старых учебниках диметродона и подобных ему животных называли «звероящерами» – термин хотя и наглядный, но устаревший. Дело в том, что диметродон, несмотря на внешний вид, не был ящерицей и не происходил от настоящих рептилий, так как сами рептилии отделились от группы диапсид. Его «рептильные» черты – всего лишь примитивные признаки, от которых ему предстояло избавиться. Согласно научной классификации, он и другие пеликозавры называются «стволовой группой млекопитающих», подразумевающей вымершие виды на эволюционной линии, ведущей к современным млекопитающим, более родственные млекопитающим, чем любая другая ныне живущая группа. Именно на этой стволовой линии постепенно, в течение миллионов лет эволюции, сформировалось строение тела, характерное для млекопитающих. На этой линии существа, первоначально выглядевшие как рептилии – хотя они ими не были! – преобразились в маленьких, пушистых, обладающим крупным мозгом, теплокровных млекопитающих.

Эволюция черепов и зубов за время истории синапсид. На иллюстрации показано, как зубы усложнялись и как среди них выделялись характерные для млекопитающих резцы, клыки, предкоренные и коренные. Масштаб 3 см.

Рисунок Сары Шелли

А знаете ли вы, что это значит? Диметродон приходится нам с вами более близкой родней, чем тираннозавру или бронтозавру. Во времена раннепермского расцвета диметродонов – 299–273 млн лет назад – млекопитающие были еще только в проекте, и эволюции предстояло его реализовать. Безусловно, у диметродона и его родичей развились признаки, которые мы теперь распознаем как характерные для млекопитающих, но они обзавелись ими не для того, чтобы стать млекопитающими. Естественный отбор не строит планов на будущее, он действует только в настоящем, приспосабливая организмы к непосредственным обстоятельствам. В грандиозных масштабах истории Земли это, как правило, мелочи: локальные изменения погоды или рельефа, появление хищников на новом участке леса, неожиданно возникший доступ к новому виду пищи. В случае диметродона и других пеликозавров питание, очевидно, и было основным двигателем эволюции, а значит, с ним связано и появление этих начальных отличительных признаков млекопитающих.

Диметродон был из тех животных, с которыми не шутят. Это был высший хищник в своей экосистеме густых равнинных лесов, усеянных озерами и изборожденных реками. Каменноугольные болота давно исчезли, но в этих экосистемах все еще сохранялись заболоченные участки и водоемы. Будучи в длину 4,5 м и весом в 250 кг, диметродон ел все что вздумается. В его меню входили другие наземные тетраподы, включая синапсид и диапсид, а в придачу – амфибии, ползавшие по берегам ручьев, и пресноводные акулы, плававшие в реках. Страшилище с парусом на спине рыскало по вечнозеленым зарослям и побережью, хватая жертву новообретенными резцами, клыками нанося смертельный укус, а щечными зубами перемалывая мышцы и сухожилия. Если в какой-либо момент добыча пыталась вырваться, то – цап! – огромные челюстные мускулы смыкались. Таким образом, диметродон был одним из первых по-настоящему крупных, успешных высших хищников в истории наземных животных, создавшим нишу, которую впоследствии будут занимать столь многие из его далеких потомков-млекопитающих вроде львов и саблезубых тигров.

Если на диметродона накатывала особая удаль – или голод, – он мог напасть и на представителя другого вида пеликозавров, своего двойника эдафозавра (Edaphosaurus). Это пузатое животное с маленькой головкой, и тоже оснащенное парусом, было чуть меньше диметродона в длину, но несколько тяжелее его. Однако открой эдафозавр рот – и сразу стало бы понятно, что он не просто представитель отличного от диметродона вида – у него и питание другое. Вместо резцов и клыков у эдафозавра был более стандартный набор зубов треугольной формы. Кроме того, у него имелась вторая батарея особых уплощенных зубов на нёбе и внутренней поверхности нижней челюсти. Это устройство «два в одном» отлично подходило для питания растениями – щечные зубы верхней и нижней челюстей при смыкании работали как садовый секатор, а внутренние зубы дробили и измельчали листья и стебли.

Травоядность как будто не представляет собой ничего особенного – в наши дни это очень распространенный среди животных способ пропитания. Но в пермский период это была передовая новинка. Эдафозавр стал одним из самых первых тетрапод, специализировавшихся на растительной пище. Его предки пенсильванского периода пробовали эту пищу еще до кризиса дождевых лесов, но теперь, когда климат стал более засушливым, времена года стали больше различаться и появилось много семенных растений, этот образ жизни стал нормой. Причем у разных групп пеликозавров независимо друг от друга развился вкус к зелени – свидетельство того, что эта диета превратилась из причуды в мейнстрим. Одну такую группу составляли казеиды – вероятно, самые странные из синапсид. С крошечными головками и бочкообразными туловищами, они скорее походили на персонажей «Звездных войн», чем на жизнеспособных животных, порожденных эволюцией. Но они были настоящие и отлично справлялись с поеданием растений. Некоторые из них стали самыми крупными среди синапсид своего времени – например, котилоринх (Cotylorhynchus) весом в полтонны. Огромный кишечник им был нужен для переваривания массы веток и листьев, которые они поедали. Эдафозавры и казеиды образовали нишу крупных растительноядных животных – консументов первого порядка, которую впоследствии будут занимать самые разнообразные млекопитающие – от лошадей и кенгуру до оленей и слонов.

Диметродон-мясоед, эдафозавр-сенокосилка и казеиды-толстопузики – все это лишь малая доля разнообразия пеликозавров, расцвет которых пришелся на раннепермскую эпоху. Десятки миллионов лет мир – особенно тропики, где климат был более устойчивым и влажным, чем в других зонах Пангеи, – принадлежал им. Но затем, когда казалось, что пеликозавры достигли вершин успеха, наступил их упадок. Причины его точно не установлены, но, вероятно, они связаны с кульминацией того процесса потепления и высыхания, который начался вместе с кризисом каменноугольных дождевых лесов и окончательным исчезновением южной полярной шапки. Когда раннепермская эпоха сменилась среднепермской – около 273 млн лет назад, – разнообразие пеликозавров, обитавших в тропиках, заметно упало, так как эти регионы стали более засушливыми. Опять же, это был не внезапный катаклизм, а растянувшийся на миллионы лет марш смерти. Большие изменения произошли и в умеренных широтах с почти полной сменой видов. Как в тропическом, так и в умеренном поясе появилась новая группа синапсид, быстро давшая начало разнообразию новых видов, среди которых были травоядные и хищники, малыши и великаны.

Это были терапсиды. Они произошли от пеликозавров, подобных диметродону, а затем развили ряд прогрессивных признаков, связанных с ускорением роста и обмена веществ, более развитыми органами чувств, более эффективными способами передвижения и более мощным укусом. Они стали следующей важной вехой на пути к млекопитающим.

Плато Кару в Южной Африке – красивое, но неприветливое место. Безбрежное голубое небо над ним умиротворяет, но безоблачные просторы означают недостаток дождей. Это классическая пустыня, пылающая днем и замерзающая ночью, где сухой неподвижный воздух едва шевелит алоэ и другие приспособленные к зною растения, торчащие из песка и скал. Первые европейские колонизаторы не раз пытались заселить ее, но безуспешно. Разумеется, туземные народы умели там выживать, хотя голландцев и англичан они не интересовали. Местное население оставалось в безопасности до тех пор, пока колонизаторы не построили дороги и не завезли ветровые турбины, чтобы качать воду из недр земли. Скоро Кару стало сельскохозяйственным регионом, ведущим центром производства баранины и шерсти в Южной Африке.

Дорожное строительство давалось непросто. Бригадам приходилось не только переносить суровый климат, но и взрывать большое количество породы. На Кару повсюду камень; он проступает в горах и долинах, камнями усыпана и пустыня. Сложенные слоями скальные породы, в основном песчаные и глинистые, – образовавшиеся в древних реках, озерах и дюнных полях, – напоминают огромный свадебный торт, толщиной почти в 10 км. В каменноугольный и пермский периоды и позже, в триасе и юре, Кару представляло собой обширный бассейн, изобиловавший флорой и фауной. В нем накапливались ил и песок, которые сносили реки с окаймлявших его гор. Это был ненасытный бассейн, который никогда не наполнялся до конца: как только реки сбрасывали свой груз, дно снова проседало. Когда это противостояние завершилось, в Кару оказалась летопись истории Земли за 100 с лишним миллионов лет – последовательность отложений, запечатлевшая кризис каменноугольных лесов, пермскую аридизацию (рост засушливости), переход от ледника к парнику и образование суперконтинента Пангея.

Для прокладки дорог через эти скальные массивы требовались хорошие инженеры, и одним из лучших был Эндрю Геддес Бейн. Уроженец шотландских гор, Бейн еще подростком переехал в Южную Африку, когда его дядя-полковник получил назначение в Капскую колонию, входившую тогда в состав Британской империи. Перепробовав множество профессий – седельщика, писателя, армейского капитана, фермера, – он получил от военных подряд на строительство дорог в Кару. С каждой милей проложенной дороги он все больше узнавал о породах. В итоге к его впечатляющему резюме добавилась профессия геолога – он составил первую подробную геологическую карту Южной Африки. Помимо этого, Бейн принялся собирать диковинки, найденные в скалах; среди них были относящиеся к пермскому периоду черепа клыкастых животных размером с собаку, совершенно непохожих на современную фауну саванн Южной Африки. Первый такой череп он нашел в 1838 г., когда работал возле Форт-Бофорта, маленькой деревушки, основанной миссионерами, а затем превращенной в военный лагерь. Музея, чтобы выставить окаменелости, там не было, поэтому он отослал образцы в Лондон и, когда Геологическое общество стало платить ему за них, исправно присылал новые.

В британской столице находки Бейна попали в руки Ричарду Оуэну, выдающемуся анатому и натуралисту. В свои сорок с небольшим он был титаном научного истеблишмента викторианской Британии. Всего несколькими годами ранее он придумал слово «динозавр» применительно к скелетам древних великанов, которые находили на юге Англии. Несколько лет спустя он станет директором отдела естествознания в Британском музее, а в старости примет участие в создании Музея естественной истории в фешенебельном районе Лондона Южный Кенсингтон. Он был любимцем королевской семьи, учителем детей Виктории и Альберта, что в совокупности с его научными заслугами принесло ему рыцарское звание. Если бы в Викторианскую эпоху существовала медаль или приз за научные достижения, можно не сомневаться, что Оуэн непременно получил бы такую награду в тот или иной момент своей долгой карьеры. Все это свидетельствует о его гениальности, притом что он был желчным, параноидальным, двуличным, склонным к конфликтам эгоцентриком, который нажил гораздо больше врагов, чем друзей.

В 1845 г. Оуэн опубликовал описание некоторых находок Бейна, одну из которых назвал дицинодоном (Dicynodon). Это было загадочное животное с головой, похожей на голову рептилии, увенчанной клювом, но при этом морда щерилась набором клыков – отсюда и название, означающее «два собачьих зуба». Другой вид, описанный в следующей публикации, он окрестил галезавром (Galesaurus) – «кунья ящерица». Название отражало то, что Оуэн видел в этих окаменелостях: необычное сочетание признаков ящерицы и млекопитающего. Особенно его зачаровали зубы многих черепов, найденных Бейном, – они делились на привычные резцы, клыки и заклыковые зубы млекопитающих. Но в других отношениях, по телосложению и пропорциям, эти животные напоминали рептилий – настолько, что некоторых из них Оуэн ошибочно отнес к динозаврам.