Нил Стивенсон

Криптономикон

Кошмар

Бобби Шафто хорошо разбирается в кошмарах. Только что он, словно летчик из горящего самолета, катапультировался из старого заезженного кошмара в новехонький, экстра-класса. Кошмар, правда, какой-то недоделанный: в нем нет исполинской ящерицы.

Начинается с жара на лице. Если в одну цистерну слито столько горючего, сколько нужно пятидесятитысячетонному кораблю, чтобы идти по Тихому океану со скоростью двадцать пять узлов, и пролетающие нипские самолеты подожгли ее в несколько секунд, а ты стоишь настолько близко, что видишь торжествующие лица пилотов, то ощущаешь на лице именно такой жар.

Бобби Шафто открывает глаза, думая, что поднимает занавес сногсшибательного кошмара и сейчас начнутся «Торпедные бомбардировщики справа по курсу!» (лидер проката) или «Атака с бреющего полета», семнадцатая серия.

Однако фонограмма кошмара почему-то не идет. Тихо, как в засаде. Он сидит на госпитальной койке, окруженный расстрельным взводом жарких прожекторов. Свет слепит, ничего не видно. Шафто моргает и фокусируется на струйке табачного дыма, которая растекается по воздуху, как мазут по воде тропической бухты. Пахнет соблазнительно.

Рядом с койкой сидит молодой человек. Шафто видит только несимметричный нимб там, где юпитер светит через бензиновый отлив взбитых волос. И красный уголек сигареты. Присмотревшись, Шафто различает силуэт военной формы. Не морпеховской. На погонах – лейтенантские полоски, как просвет в двери.

– Еще сигарету хотите? – спрашивает лейтенант. Голос у него хриплый, но жутко приятный.

Шафто смотрит на свою руку и видит зажатый между пальцев чинарик «Лаки страйк».

– Не вопрос, – с трудом выговаривает он. У него самого голос хриплый и замедленный, как у граммофона, когда кончается завод.

Чинарик заменяют на зажженную сигарету. Шафто подносит ее к губам. Рука в бинтах, под бинтами – раны, которые пытаются болеть. Однако что-то блокирует сигнал.

Ага, морфий. Неплохой кошмар, если в нем есть морфий.

– Готовы? – спрашивает голос. Черт возьми, Шафто где-то его слышал.

– Сэр! Не вопрос, сэр! – отвечает он.

– Вы это уже говорили.

– Сэр, если вы спрашиваете морпеха, хочет ли он еще сигарету или готов ли он, ответ один, сэр!

– Отлично. То, что надо, – говорит голос. – Мотор.

В кромешной тьме за юпитерами возникает стрекот. «Пошел мотор», – говорит другой голос.

Что-то большое снижается над Шафто. Тот вжимается в койку: эта штука больше всего похожа на зловещие яйца, какие откладывают в воздух японские пикирующие бомбардировщики. Однако она останавливается и зависает.

– Звук, – говорит другой голос.

Шафто всматривается и видит, что это не бомба, а микрофон на палке.

Лейтенант с начесом подается вперед, он стремится к свету, как замерзший путник в ночи.

Это же тип из кино. Как его… Ах да!

У Рональда Рейгана на коленях стопка карточек три на пять дюймов. Он берет новую.

– Что вы как самый молодой американский боец, отмеченный и Серебряной звездой, и Военно-морским крестом, посоветуете морским пехотинцам, направляемым на Гуадалканал?

Шафто не задумывается. Воспоминание свежо, как вчерашний одиннадцатый кошмар: десять остервенелых нипов из «Косоглазые атакуют!».

– Уложить первым того, что с мечом.

– А. – Рейган поднимает нафабренные и подведенные брови, кивает начесом в сторону Шафто. – Пр-р-рекрасно! Их надо убивать первыми, потому что это офицеры?

– Нет же, твою мать! – орет Шафто. – Потому что у них мечи! На тебя когда-нибудь бежали с мечом, твою мать?!

Рейган отшатывается. Теперь он напуган, пот смывает с лица грим, хотя из окна с залива тянет прохладным ветерком.

Рейгану хочется скорее вернуться в Голливуд и закадрить старлетку. Однако надо торчать здесь, в Окланде, брать интервью у военного героя. Он перебирает карточки, откладывает штук двадцать подряд. Шафто никуда не торопится. Ему валяться на этой койке примерно до конца жизни. Он в одну затяжку вытягивает полсигареты, выпускает колечко дыма.

Во время ночного боя большие корабельные орудия выпускают кольца светящегося газа. Не толстые, как пончики, а тощие, они еще извиваются, как лассо. Тело Шафто пропитано морфием. Веки рушатся на глаза, нежа глазные яблоки, истерзанные табачным дымом и светом. Он вместе со взводом бежит навстречу приливу. Они – рейдеры морской пехоты и две недели преследуют по Гуадалканалу подразделение нипов, отстреливая их одного за другим. Им приказано выбраться в определенную точку на мысу и обстрелять из минометов «Токийский экспресс». Это достаточно безрассудная тактика, вполне в духе всей операции, которая с самого начала держалась на соплях. Рейдеры выбились из графика, потому что жалкая горстка нипов устраивала засады за каждым поваленным деревом, палила по ним всякий раз, как они огибали очередной мыс…

Что-то липкое касается лба – гример опять полез его мазать. Шафто снова в кошмаре, внутри которого развивается кошмар с ящерицей.

– Я рассказывал вам про ящерицу? – спрашивает он.

– Несколько раз. Все, еще минутку. – Рейган зажимает в пальцах новую карточку, торопясь переключиться на что-нибудь менее эмоциональное. – Что вы с товарищами делаете по вечерам, когда закончены дневные бои?

– Сгребаем убитых нипов бульдозером и поджигаем, – говорит Шафто. – Потом берем по бутылю и идем на берег смотреть, как торпедируют наших.

Рейган морщится.

– Стоп! – говорит он тихо, но властно. Стрекот умолкает.

– Ну, как я был? – спрашивает Шафто, пока ему стирают с лица «Мейбеллин» и операторы пакуют оборудование. Юпитеры выключены, в окно льется серый калифорнийский свет. Вся сцена выглядит почти реально, будто это вовсе и не кошмар.

– Отлично, – говорит Рейган, не глядя ему в глаза. – Очень поднимает дух. – Он закуривает. – Можете спать дальше.

– Ха! – говорит Шафто. – Я спал все это время. Разве нет?

____________

После госпиталя ему значительно лучше. Он получает двухнедельный отпуск, идет прямиком на вокзал и садится на первый поезд до Чикаго. Другие пассажиры узнают его по снимкам в газетах, угощают выпивкой, фотографируются с ним на память. Он часами смотрит в окно, за которым бежит Америка, и видит, как все красиво и чисто. Может быть, есть дикие места, и чащи, даже медведи гризли и пумы, но все упорядоченно, правила (не приставать к медвежатам, с вечера вешать съестные припасы на ветку) известны и напечатаны в справочнике бойскаута. На островах в Тихом океане слишком много всего живого, все оно постоянно жрет или пожирается другими, и как только ты там оказываешься, ты включаешься в процесс. Просто сидеть в поезде пару дней, в чистых белых носках, когда тебя не едят заживо – здорово прочищает голову. От силы раз – ну, может быть, два или три – ему по-настоящему надо запереться в туалете и вколоть себе морфий.

Однако стоит закрыть глаза, и он снова огибает последний мыс, плеща навстречу приливу. Волны сбивают людей с ног, бросают на скалы.

Наконец они огибают мыс и видят бухточку: крохотную выемку побережья, зажатую между скалами. Впереди сотня ярдов приливной полосы, за ней – обрыв. Надо преодолеть эту сотню ярдов, иначе унесет в море приливом…

Шафто – теннессийские горцы и, помимо всего прочего, рудокопы. Примерно в то время, когда Нимрод Шафто осел на Филиппинах, два его брата подались в Висконсин на свинцовые рудники. Один из них – дедушка Бобби – стал горным мастером. Иногда хозяин приглашал его в Окономовок, в свой летний домик на озере. Они отправлялись на лодке ловить щук. Часто к ним присоединялись соседи – владельцы банков и пивоварен. Так Шафто перебрались в Окономовок, бросили горное дело и стали егерями: водили богатых людей на охоту и на рыбалку. Семья тщательно сохраняла теннессийский выговор и некоторые другие традиции, к которым относилась и военная служба. Одна из сестер и два младших братишки Шафто по-прежнему жили с родителями, два старших брата служили в армии. Бобби не первый в семье получил Серебряную звезду. Правда, Военно-морского креста до него еще никто не получал.

Бобби выступает перед окономовокскими бойскаутами. В качестве героя идет впереди городского парада. В остальное время практически не выходит из дома, разве что во двор, поиграть с братишками в мяч. Помогает отцу починить прогнивший причал. Все время таскаются старшеклассники. Скоро Бобби усваивает то, что давно знают отец, дед и дедовы братья: не надо рассказывать подробности. Никому не интересно слушать, как ты штыком выковыривал из ноги коренные зубы приятеля. Все эти подростки кажутся ему придурками. Единственный, кто его не раздражает, – прадедушка Шафто, девяносточетырехлетний, в абсолютно здравом уме. Он был под Питтсбургом, когда Бернсайд зарытой взрывчаткой пробил огромную брешь в рядах конфедератов и бросил своих людей в воронку, где их всех перебили. Он никогда про это не рассказывает, как Шафто – про ящерицу.

Вскоре отпуск заканчивается, ему устраивают торжественные проводы на вокзале. Он обнимает мать, обнимает сестренку, жмет руку отцу и братьям, снова обнимает мать и уезжает.

Бобби Шафто ничего не знает о своем будущем. Только то, что его произвели в сержанты, вывели из состава прежней части (невелика потеря, потому что из взвода он один остался в живых) и перевели в какое-то новоявленное подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия.

Округ Колумбия – оживленное место, но, насколько Бобби Шафто известно, бои там не идут, так что отправили его не на фронт. Что ж, он свое отвоевал, норму убитых нипов перевыполнил, заслужил награды, получил ранения. Поскольку административного опыта у него нет, ему, скорее всего, поручат разъезжать по стране в качестве героя, поднимать дух и убеждать молодых людей записываться в Корпус.

Он прибывает, согласно приказу, в Казармы МПФ. Это старейшая база Корпуса, квартал на полпути от Капитолия к военно-морским складам. На зеленом прямоугольнике марширует оркестр, инструкторы проводят строевую подготовку. Шафто почти готов увидеть рядом цистерны со стратегическим запасом армейского глянца.

В кабинете два морских пехотинца: майор, его новый, номинальный командир и полковник, который выглядит и ведет себя так, будто тут родился. Опупеть можно, что два таких персонажа здесь, чтобы побеседовать с простым сержантом. Наверное, все дело в Военно-морском кресте. Хотя у них свои Военно-морские кресты – по два, по три на брата.

Майор представляет полковника в выражениях, которые ничего не проясняют. Полковник по большей части молчит – он здесь, чтобы наблюдать. Майор некоторое время теребит какие-то машинописные документы.

– Здесь говорится, что вы – гун-хо.

– Сэр! Так точно, сэр!

– И что бы это значило?

– Сэр, это китайское слово! Там есть один коммунист, Мао, у него армия. Мы с ними дрались, и не раз, сэр! Гун-хо – их боевой клич, значит «все вместе» или вроде того, сэр, и когда им вмазали, сэр, мы украли их боевой клич, сэр!

– Значит ли это, что вы обазиатились, как другие китайские морские пехотинцы, Шафто?

– Сэр! Напротив, сэр, как, думаю, видно из моего личного дела, сэр!

– Вы правда так думаете? – с сомнением говорит майор. – У нас тут рапорт о телеинтервью, которое вы дали одному солдату[18], лейтенанту Рейгану.

– Сэр! Морпех извиняется за возмутительное поведение во время интервью, сэр! Морпех подвел себя и своих товарищей, сэр!

– Вы не хотите представить оправдания? Вы были ранены. Контужены. Накачаны морфием. Страдали от малярии.

– Сэр! Это не оправдание, сэр!

Майор и полковник обмениваются одобрительными кивками.

Все эти «сэр, есть, сэр», которые покажутся собачьей чушью любому мало-мальски вменяемому штатскому, исполнены для Шафто и офицеров глубокого и внятного смысла. Как у многих, у Шафто поначалу были нелады с субординацией. Конечно, он вырос в семье потомственных военных и многое впитал с детства, но в жизни это оказалось куда труднее. Теперь, пройдя все стадии воинского существования, кроме завершающих (насильственная смерть, трибунал, увольнение в запас), он понимает культуру в ее сути: как систему этикета, которая позволяет группе людей жить бок о бок многие годы, переправляться на край света и выполнять буквально черт-те какие задания, не прикончив друг друга в процессе и не рехнувшись окончательно. Крайняя формальность, с которой он обращается к офицерам, несет в себе важный подтекст: ваша забота, сэр, решить, что от меня требуется, моя забота, сэр, это исполнить. Все эти мои «гун-хо» означают, что, когда вы отдадите приказ, я не стану приставать к вам с вопросами, а вы, сэр, со своей стороны, не стойте над душой и не морочьте мне голову вонючей политикой, которой вы тут пробавляетесь. Такая готовность без колебаний выполнить приказ – тяжелейшее бремя ответственности для любого мало-мальски вменяемого офицера. Шафто не раз видел, как у зеленых лейтенантиков начинали гнуться коленки, когда видавший виды боец просто стоял перед ними и бодро отвечал: «Есть, сэр!»

– Лейтенант Рейган жаловался, что вы все время пытались рассказать ему историю про ящерицу, – говорит майор.

– Сэр! Так точно, сэр! Исполинская ящерица, сэр! Занятная история, сэр!

– Не важно, – говорит майор. – Вопрос в том, следовало ли рассказывать ее в данных обстоятельствах?

– Сэр! Мы двигались вдоль побережья, чтобы отрезать нипов от места высадки «Токийского экспресса», сэр!.. – начинает Шафто.

– Отставить!

– Сэр! Есть, сэр!

Наступает полная тишина, которую нарушает полковник:

– Мы показали ваши утверждения психиатрам, Шафто.

– Да, сэр!

– Они утверждают, что вся эта история с ящерицей – классический пример замещения.

– Сэр! Не будете ли вы так любезны объяснить, что это за штука, сэр?

Полковник краснеет, поворачивается к окну, смотрит на редкие машины.

– Ну, у них выходит, что никакой исполинской ящерицы не было. Что вы убили того япа[19] в рукопашном бою. А воспоминание о ящерице – на самом деле ваше подсознание, которое вылезает наружу.

– Подсознание, сэр!

– Что у вас в голове есть подсознание, и оно дало вам силы убить япа голыми руками. А потом ваше воображение придумало исполинскую ящерицу в качестве объяснения.

– Сэр! Вы говорите, что ящерица просто моя фантазия, сэр!

– Да.

– Сэр! В таком случае позвольте узнать, как этот нип оказался наполовину обглодан, сэр!

Полковник кривится:

– Ну, сержант, к тому времени, как вас нашел береговой наблюдатель, вы пробыли в бухте с мертвыми телами три дня. А в тропиках, где жуки и все такое, уже нельзя сказать, обглодала его исполинская ящерица или по нему прогнали газонокосилку, если вы понимаете, о чем я.

– Так точно, сэр!

Майор возвращается к рапорту.

– Этот Рейган утверждает также, что вы неоднократно отпускали оскорбительные замечания в адрес генерала Макартура.

– Сэр! Так точно, сэр! Этот сукин сын ненавидит Корпус, сэр! Он хочет, чтобы нас всех перебили, сэр!

Майор и полковник переглядываются. Очевидно, они только что пришли к какому-то общему решению.

– Поскольку вы хотите продлить контракт, в нормальных обстоятельствах вас бы отправили разъезжать по стране, поднимать боевой дух и агитировать молодых людей вступать в Корпус. Однако история с ящерицей ставит на этом крест.

– Не понимаю, сэр!

– Отдел комплектования получил ваше личное дело. Они видели рапорт Рейгана. Они боятся, что на параде в День поминовения в Малом Жопасрауне, Арканзас, вы внезапно начнете рассказывать про исполинскую ящерицу, перепугаете всех до потери пульса и подорвете военные усилия.

– Сэр! Разрешите…

– Не разрешаю, – говорит майор. – Я даже не буду касаться вашей одержимости генералом Макартуром.

– Сэр! Генерал гробит…

– Отставить!

– Сэр! Есть, сэр!

– У нас другое дело для вас, морпех.

– Есть, сэр!

– Вы поступаете в весьма исключительное подразделение.

– Сэр! Рейдеры морской пехоты и без того весьма исключительное подразделение весьма исключительного Корпуса, сэр!

– Я о том, что назначение будет… необычным. – Майор смотрит на полковника.

Полковник сует руку в карман, бренчит монетами, трогает щеку, проверяя, чисто ли она выбрита.

– Назначение не совсем в Корпус морской пехоты, – говорит он. – Вы войдете в особое международное подразделение: взвод американских морских пехотинцев и рота британского авиаспецназа под общим командованием. Бывалые черти, каждый показал, что способен выполнить любое задание в любой обстановке. Это ведь верно вас описывает, морпех?

– Так точно, сэр!

– Это крайне необычная штуковина, – задумчиво говорит полковник, – такая, какая военному никогда бы в голову не пришла. Вы понимаете, о чем я, Шафто?

– Никак нет, сэр! Но я различаю сильный душок политики в кабинете, сэр!

Полковник легонько подмигивает, поворачивается к окну и смотрит на купол Капитолия.

– Эти политики бывают здорово привередливы. Все должно быть в точности так, как они сказали. Они не любят оправданий. Вам ясно, Шафто?

– Так точно, сэр!

– Корпусу пришлось побороться, чтобы нас в это включили. Все собирались отдать армии. Нам пришлось действовать через высокопоставленных людей, бывших флотских. Теперь назначение наше. Если мы его провалим, то на свою голову.

– Сэр! Мы его не провалим, сэр!

– Сукин сын Макартур гробит морских пехотинцев почем зря, потому что мы не всегда правильно разыгрываем политические игры. Если вы и ваше подразделение не отработаете без сучка без задоринки, ситуация станет еще хуже.

– Сэр! Морпех не подведет, сэр!

– Командовать будет лейтенант Этридж, выпускник Аннаполиса. Боевого опыта немного, но умеет вращаться в нужных кругах. Он будет осуществлять взаимодействие на политическом уровне. Ответственность за то, чтобы выполнить задание на местности, возлагается на вас, сержант Шафто.

– Есть, сэр!

– Вы будете работать в тесном сотрудничестве с британской специальной авиадесантной службой. Отличные парни. Но я хочу, чтобы вы и ваши ребята утерли им нос.

– Сэр! Непременно утрем, сэр!

– Ладно, тогда идите собираться, – говорит майор. – Вы отправляетесь в Северную Африку, сержант Шафто.

Лондиниум

Массивные британские монеты брякают в кармане, как оловянные тарелки. Лоуренс Притчард Уотерхауз идет по улице. Он в форме кавторанга ВМФ США. Из этого не следует, что он капитан второго ранга или даже служит на флоте, хотя так оно и есть. А вот насчет США сомнений быть не может, потому что всякий раз, сходя с тротуара, он либо выпрыгивает из-под колес, либо замирает, со скрежетом переводя стрелки своих мыслей на другой путь и тратя уйму умственной энергии на попытку увидеть окружающее в большом зеркале. Здесь левостороннее движение.

Он знал об этом раньше. Видел фотографии. И Алан в Принстоне жаловался, что чудом до сих пор не попал под машину.

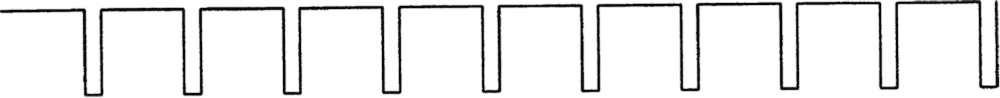

Бордюрные камни здесь имеют в сечении прямые углы, а не плавные сигмоиды, как в Америке. Переход от тротуара к улице строго вертикальный. Если бы на голову Уотерхаузу поместили зеленую лампочку и наблюдали за ним сбоку во время затемнения, его траектория выглядела бы как прямоугольные импульсы на экране осциллографа – вверх, вниз, вверх, вниз. Происходи это в Америке, импульсы располагались бы равномерно, примерно по двенадцать на милю, потому что в его родном городе улицы образуют правильную решетку.

В Лондоне улицы извиваются, как им вздумается, и распределение импульсов выглядит случайным: иногда они сменяются часто, иногда редко.

Ученый, которому показали бы эти меандры, вероятно, отчаялся бы отыскать в них какую-нибудь закономерность; больше всего это походило бы на случайную цепь, которую включают космические лучи, или распад радиоактивного изотопа.

Другое дело, если этот ученый мыслил бы широко и оригинально.

Широты охвата можно достичь, поместив зеленую лампочку на голову каждого пешехода в Лондоне и записывая траектории в течение нескольких ночей. В результате получится толстая кипа миллиметровки с графиками, каждый из которых будет казаться совершенно случайным. Чем толще кипа, тем шире охват.

Оригинальность ума – отдельное дело. Никто не знает, в чем тут финт. Один посмотрит на кипу меандров и не увидит ничего, кроме шума. Другой ощутит странный трепет, не понятный тому, кто подобного не испытывал. Некий глубинный отдел мозга, настроенный на поиск закономерностей (или наличия закономерностей), проснется и прикажет тупой будничной части мозга смотреть на кипу миллиметровки. Сигнал слабый и не всегда осмысленный, но человек просиживает сутками, перебирая кипу бумаг, как аутист, расстилает их по полу, сортирует на кучки по некой неведомой системе, подписывает цифирки и буквы мертвых алфавитов, рисует стрелки, ищет похожие места, сопоставляет их между собой.

Однажды этот человек выйдет из кабинета с подробной картой Лондона, восстановленной по графикам прямоугольных импульсов.

Лоуренс Притчард Уотерхауз – один из таких людей.

Вот почему правительство его страны – Соединенных Штатов Америки – заставило Уотерхауза принести длиннющую клятву секретности, исправно снабжало его обмундированием различных званий и родов войск, а теперь отправило в Лондон.

Он сходит с тротуара, рефлекторно смотрит налево. В правом ухе звон, визг мотоциклетных тормозов. Это всего лишь британский морской пехотинец на мотоцикле (Уотерхауз уже немного разбирается в знаках отличия), но за ним подкрепление – защитного цвета автобус с написанными по трафарету загадочными кодовыми номерами.

– Прошу прощения, сэр! – бодро говорит морской пехотинец и объезжает Уотерхауза, видимо, сообразив, что с задачей додавить союзника вполне справится автобус. Уотерхауз прыгает вперед, прямо под колеса несущегося с другой стороны черного такси.

Впрочем, последний отрезок пути от этой конкретной улицы до Вестминстера он преодолевает без риска для жизни, если не считать близости к хорошо организованной орде немцев, оснащенной лучшими в мире средствами массового уничтожения. Эта часть города похожа на некоторые плохо освещенные закутки Манхэттена. Вдоль узких улочек тянутся десятиэтажные здания. Иногда Уотерхауз видит в просветы между домами впечатляющие готические громады и осознает близость Величия. Как и на Манхэттене, все куда-то деловито спешат.

По военному времени каблуки у пешеходов подкованы, металлические набойки звякают на ходу. У каждого прохожего – примерно постоянная длина шага, он вызвякивает на ходу с точностью метронома. Закрепив микрофон в бровке, шпион мог бы записать какофонию звяканий, случайную на первый взгляд, как писк из счетчика Гейгера. Однако правильный человек способен извлечь сигнал из шума – вычислить соотношение мужчин и женщин, построить гистограмму длины ног…

Надо выбросить все это из головы и сосредоточиться на деле, которое пока еще скрыто мраком.

Над входом в станцию метро «Сент-Джеймс-парк» сидит угловатая современная скульптура. Двадцать четыре часа в сутки она наблюдает за Бродвей-билдингс, то есть «Бродвейскими зданиями», которые на самом деле представляют собой одно здание. Как все штабы разведки, которые видел Уотерхауз, здание страшно разочаровывает.

Это в конечном счете всего лишь здание – примерно десять этажей, сложенных из рыжего камня (три верхних составляет непомерно высокая мансарда), чуточка классического орнамента над окнами. Как все окна в Лондоне, они разделены клейкой лентой на восемь треугольников. Уотерхауз находит, что с классической архитектурой это согласуется лучше, чем, скажем, с готикой.

Он изучал физику и не верит, что от ударной волны, когда по соседству взорвутся несколько сот фунтов тринитротолуола, спасет клейкая лента. Скорее это суеверие, круги от сглаза на голландских коровниках в Пенсильвании. Может быть, вид ленты помогает людям сосредоточиться на войне.

На Уотерхауза это не действует. Он вдумчиво переходит улицу, думая о направлении движения, на случай если из зданий за ним наблюдают. Входит, придерживает дверь стремительной девице в одежде военного покроя (которая всем своим видом показывает, что Уотерхауз ничего не добьется, просто подержав ей дверь), потом – утомленному библейскому старцу с длинными седыми усами.

Вестибюль надежно охраняется. У Лоуренса долго проверяют документы. Затем он, естественно, поднимается не на тот этаж, потому что в Англии они нумеруются по-другому. Все было бы куда смешнее, не происходи это в штабе военной разведки в разгар величайшей войны за всю историю человечества.

Нужный этаж, когда Уотерхауз наконец туда попадает, оказывается просто шикарным. Вообще в Англии шик во всем. Ничто не делается наполовину. Надо пройти милю, чтобы отыскать телефонную кабинку, зато уж выстроена она так, будто в недавнем прошлом немотивированный подрыв телефонных кабинок динамитом представлял собой реальную проблему для общества. А британский почтовый ящик, по всему, остановит немецкий танк. Ни у кого нет автомобиля, но уж если есть, так трехтонная махина ручной сборки. Идея, что можно штамповать машины на потоке, совершенно чужда здешнему сознанию: есть некий заведенный порядок, мистер Форд, которому надо следовать: ручная пайка радиаторов, выстругивание покрышек из цельного куска каучука и все прочее.

То же с официальными встречами. Уотерхауз всегда – Гость; ему еще ни разу не приходилось принимать людей у себя. Гость вступает в незнакомое здание, сидит в приемной; миловидная, но неприступная особа женского пола предлагает кофеинсодержащий напиток, от которого положено отказаться, потом проводит его в Кабинет, где сидят Главный и Остальные. Знакомят по некоторой системе, в которой Гостю разбираться необязательно, поскольку он функционирует в пассивном режиме и должен лишь отзываться на сигналы извне: пожимать протянутые руки, отказываться от кофеинсодержащих и (на этой стадии) алкогольных напитков, садиться, где и когда скажут. В данном случае Главный и все Остальные, кроме одного – британцы, выбор напитков слегка иной, Кабинет сложен из массивных глыб, как внутренняя гробница фараона, окна заклеены обычной неубедительной лентой. Фаза Предсказуемого Юмора короче, чем в Америке, фаза Светского Трепа – длиннее.

Уотерхауз перезабывал все их фамилии. Он всегда с ходу забывает фамилии, а даже если бы не забыл, они ничего ему не говорят, потому что перед ним не положили организационные схемы Министерства иностранных дел (которое ведает разведкой) и Военного ведомства. Все постоянно говорят «Вот и Хайс!», и когда он уже готов озираться в поисках Хайса, до него внезапно доходит, что так они произносят «Уотерхауз». Кроме того, в его мозг проникает только одна ремарка – когда кто-то из Остальных говорит о премьер-министре тоном, предполагающим короткое знакомство. А это даже не Главный. Главный гораздо старше и внушительнее. Поэтому Уотерхауз (хотя давно перестал слушать) остается под впечатлением, что по меньшей мере половина присутствующих недавно общались с Уинстоном Черчиллем.

Потом внезапно в разговоре мелькает определенное слово. Уотерхауз не слушал, но почти уверен, что в последние десять секунд кто-то сказал: «Ультра». Он моргает и выпрямляется.

Главный поднимает брови. Остальные озадачены.

– Кажется, несколько минут назад что-то говорили про кофе? – спрашивает Уотерхауз.

– Мисс Стенхоуп, кофе капитану «Вот и Хайсу», – говорит Главный в металлический селектор. Это один из полудюжины учрежденческих селекторов в Британской империи, зато цельнолитой, чугунный, весит сто фунтов и подсоединен к розетке с напряжением 420 вольт проводами толщиною в указательный палец. – И будьте так любезны принести чай.

Теперь Уотерхауз знает, как зовут секретаршу Главного. Что ж, это зацепка. Отталкиваясь от нее, он сможет путем разысканий восстановить фамилию Главного.

Судя по всему, это вернуло их в фазу Светской Болтовни. Американские боссы были бы раздосадованы, британцы же, напротив, демонстрируют явное облегчение. Мисс Стенхоуп просят принести и другие напитки.

– Вы в последнее время видели доктора Шеэна? – спрашивает Уотерхауза Главный с ноткой тревожной заботы в голосе.

– Кого? – Тут Уотерхауз понимает, что речь о каперанге Шойне и что в Лондоне его имя произносят более правильно.

– Капитан Уотерхауз? – спрашивает Главный через несколько минут.

Уотерхауз придумывает новую криптографическую систему, основанную на разном произношении слов, и довольно долго не произносит ни слова.

– Ах да! Я заскочил к нему перед отъездом. Конечно, когда он… э-э… малость не того, с ним запрещено говорить о шифрах.

– Разумеется.

– Беда в том, что, когда у тебя с человеком все общие дела насчет криптологии, трудно удержаться и не нарушить приказ.

– Да, весьма затруднительная ситуация.

– Мне кажется, он более-менее ничего. – Уотерхауз говорит не очень убежденно. В кабинете наступает приличествующая тишина.

– Когда он находился в более благоприятном состоянии, он восторженно писал о вашей работе над «Криптономиконом», – говорит один из Других, до сих пор по большей части молчавший. Уотерхауз решает, что это какая-то шишка в мире машинной криптологии.

– Мировой дядька, – говорит Уотерхауз.

Главный использует это как отправную точку:

– Поскольку вы работали с машинами доктора Шойна, то входите в список «Мэджик». Теперь, когда наши страны договорились – по крайней мере в принципе – сотрудничать в области криптологии, это автоматически включает вас в список «Ультра».

– Понятно, сэр, – говорит Уотерхауз.

– «Ультра» и «Мэджик» в значительной степени симметричны. В обоих случаях вражеская держава разработала шифр, который считает абсолютно невзламываемым. В обоих случаях союзная держава взломала шифр. В Америке доктор Шойн и его команда раскололи «Индиго» и построили машину «Мэджик». У нас команда доктора Нокса взломала «Энигму» и построила «Бомбу». Здесь светилом был доктор Тьюринг, у вас – доктор Шойн, но он, как вы выразились, малость не того. Однако он утверждал, что вы вполне на уровне Тьюринга.

– Чертовское преувеличение, – говорит Уотерхауз.

– Вы учились с доктором Тьюрингом в Принстоне, так?

– Мы были там в одно время, если вы меня понимаете. Катались на велосипедах. Нас нечего сравнивать.

– Но ведь доктор Тьюринг учился в аспирантуре, а вы были простым второкурсником.

– Ага. И все равно он гораздо сильнее меня.

– Вы чересчур скромны, капитан Уотерхауз. Многие ли студенты публикуют статьи в международных журналах?

– Мы просто катались на велосипедах, – упрямо повторяет Уотерхауз. – Эйнштейн даже говорить со мной не захотел.

– Доктор Тьюринг всерьез занимался теорией информации, – произносит не по годам изможденный тип с длинными седыми патлами. Уотерхауз мысленно определяет его как оксбриджского профессора. – Вероятно, вы обсуждали с ним эти темы.

Профессор поворачивается к остальным и говорит профессорским тоном:

– Теория информации для механического калькулятора то же, что гидродинамика – для корабельного корпуса. – Потом оборачивается к Уотерхаузу и произносит чуть менее напыщенно: – Доктор Тьюринг продолжал работать в этом направлении после того, как исчез с вашего горизонта и вступил в область Засекреченного. В особенности его интересовало, сколько именно информации можно извлечь из случайных на первый взгляд данных.