- Рейтинг Литрес:4.9

- Рейтинг Livelib:4.6

Полная версия:

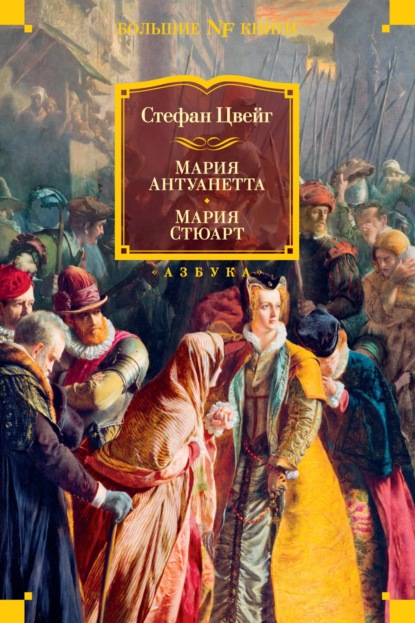

Стефан Цвейг Мария Антуанетта. Мария Стюарт

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Стефан Цвейг

Мария Антуанетта. Мария Стюарт

© Р. М. Гальперина (наследник), перевод, 2023

© Л. М. Миримов (наследник), перевод, хронологическая таблица, заметка «От переводчика»; примечания, 2023

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Мария Антуанетта

Портрет ординарного характера

Вступление

Писать историю королевы Марии Антуанетты – значит поднять материалы событий более чем столетней давности, событий, в которых диалог обвинения и защиты горяч и ожесточен. В страстном тоне дискуссии повинно обвинение. Чтобы поразить королевскую власть, Революция задела королеву, а в королеве – женщину. Правдивость и политика редко уживаются под одной крышей, и там, где для демагогических целей надо создать некий образ, от услужливых приспешников общественного мнения справедливости ожидать не приходится. Никакими средствами, никакой клеветой не гнушаются враги Марии Антуанетты, чтобы бросить ее под нож гильотины, любой порок, любые отклонения от моральных норм, любого вида половые извращения беззастенчиво приписываются этой louve autrichienne[1], они смакуются в газетах, брошюрах, книгах. Даже в Доме правосудия, в зале суда, прокурор патетически сравнивает «вдову Капет» с самыми развратными женщинами мировой истории: с Мессалиной, Агриппиной и Фредегондой. Когда же в 1815 году один из Бурбонов вновь занимает французский престол, происходит резкий перелом. Чтобы польстить династии, демонизированный образ подмалевывается красками на елее, нимб святости, облака фимиама становятся обязательными элементами всех портретов, всех характеристик королевы. Хвалебный гимн следует за хвалебным гимном, добродетель Марии Антуанетты берется под яростную защиту, ее дух самопожертвования, ее доброта, ее безупречный героизм воспеваются в стихах и прозе. И щедро увлажненная слезами умиления, сотканная руками аристократов вуаль вымыслов окутывает блаженный лик reine martyre – королевы-мученицы.

Психологическая правда, как всегда, находится где-то посередине. Мария Антуанетта не была ни великой святой, ни распутной девкой, grue. Эти образы выдуманы роялизмом и Революцией. Она была ординарным характером, по существу обычной женщиной, ни очень умной, ни очень глупой, ни пламенем, ни льдом, не тянулась к добру, не стремилась к злу, заурядная женщина прошлого, настоящего и будущего, без склонности к демонизму, без влечения к героическому и потому, казалось бы, не героиня трагедии. Однако История, этот великий демиург, вовсе не нуждается в героическом характере главного действующего лица разворачиваемой ею потрясающей драмы. Чтобы возникла трагическая напряженность, мало только одной исключительной личности, должно быть еще несоответствие человека своей судьбе. Ситуация может стать драматической, когда выдающийся человек, герой, гений вступает в конфликт с окружающим миром, оказавшимся слишком узким, слишком враждебным тем задачам, которые этот человек в состоянии решать. Вот примеры тому: Наполеон, задыхающийся на клочке земли Святой Елены, Бетховен, замурованный в своей глухоте. Подобное происходит всегда и всюду, когда любая великая личность не в состоянии полностью проявить себя. Но трагическая ситуация возникает и в тех случаях, когда ничем не примечательный или даже слабый характер оказывается в чрезвычайных условиях, когда личная ответственность подавляет, уничтожает его, и, пожалуй, по-человечески эта форма трагического представляется мне наиболее волнующей. Ибо исключительный человек инстинктивно ищет исключительной судьбы. В природе его необычайного характера – потребность жить героически, или, как говорил Ницше, «опасно»; такой человек в силу присущих ему огромных притязаний насильственно вызывает мир на их удовлетворение. Таков гениальный характер, в конечном счете невиновный в своих страданиях, ибо ниспослание ему этих испытаний огнем мистически требует полной отдачи всех внутренних сил: словно буря – чайку, могучая судьба поднимает его все выше и выше. Средний же характер, напротив, по природе своей предназначен к мирному укладу жизни, он не хочет, он совсем не нуждается в большой напряженности, он предпочел бы мирно жить в тени, в безветрии, при самом умеренном накале судьбы. Поэтому он защищается, поэтому он страшится, поэтому обращается в бегство, когда невидимая рука толкает его в пучину. Он не стремится к исторической ответственности, напротив, бежит ее, он не ищет страданий, они сами находят его; не внутренние, а внешние силы побуждают его быть более значимым, чем это присуще ему. Эти страдания негероя, среднего человека из-за того, что он не может выразить своих чувств, представляются мне не менее глубокими, чем патетические страдания истинного героя, они, пожалуй, даже более сильны, более потрясающи, ибо обыкновенный человек все это должен пережить в себе, он не обладает, подобно художнику, спасительным даром претворять свои муки в произведение искусства.

Жизнь Марии Антуанетты является, таким образом, особенно убедительным примером того, как жестоко может судьба взять в оборот такого среднего человека, как может она грубой силой заставить его оказаться выше своей посредственности. Первые тридцать лет своей тридцативосьмилетней жизни эта женщина идет заурядным путем, находясь, правда, на виду у всех; ни разу не преступает она средних норм ни в хорошем, ни в дурном: индифферентная душа, ординарный характер и в историческом аспекте сначала лишь статист. Не ворвись Революция в ее безоблачно непринужденный мир-спектакль, эта женщина, незначительная сама по себе, жила бы спокойно и дальше, как сотни миллионов женщин всех времен: танцевала бы, болтала о пустяках, любила, смеялась, наряжалась, делала визиты, подавала милостыню, рожала детей и наконец тихо легла бы в постель, чтобы умереть, так и не поняв по-настоящему, для чего она жила. Подданные торжественно попрощались бы с останками королевы, был бы объявлен придворный траур, но затем королева исчезла бы из памяти людей, как и другие бесчисленные принцессы – Марии Аделаиды, Аделаиды Марии, Анны Катарины и Катарины Анны, чьи надгробия с холодными, равнодушными, никем не читаемыми надписями стоят в Готе. Никогда ни одна живая душа не испытала бы потребности заинтересоваться ее личностью, ее угасшей душой, никто так и не узнал бы, кем же она в действительности была, и – это самое важное – сама Мария Антуанетта, королева Франции, не переживи она тех страданий, которые выпали на ее долю, никогда бы не поняла, кем она, собственно, являлась. Ибо счастье или несчастье ординарного человека в том, что сам он не испытывает необходимости самовыражения, не проявляет любопытства, чтобы спросить себя об этом прежде, чем судьба спросит его. Спокойно дает он дремать своим возможностям, хиреть своим дарованиям. Силы его, подобно никогда не тренированным мускулам, находятся в бездействии, пока в них нет нужды для отражения направленного на него удара. Ординарный характер нужно вывести из состояния безразличия, чтобы он стал тем, чем может стать, чтобы вскрылись те его возможности, о существовании которых он, вероятно, ранее и не подозревал; у судьбы нет для этого иного хлыста, чем несчастье. И подобно тому как художник, иногда намеренно, ищет внешне простенькую тему вместо патетически значительной, охватывающей весь мир, чтобы доказать свои творческие силы, так и судьба время от времени выбирает незначительных людей на роли героев, показывая этим, что и хрупкий материал в ее руках способен выдержать огромные напряжения, что на основе слабых и безвольных душ она в состоянии развернуть настоящую трагедию. Такой трагедией, одной из самых прекрасных среди трагедий о героях, поневоле является та, имя которой – Мария Антуанетта.

Ибо с каким искусством, с какой изобретательностью История вводит этого среднего человека в свою драму, в какие поразительные ситуации она его ставит, с каким знанием контрапунктирует контрасты вокруг этой первоначально маловыигрышной роли главного действующего лица! Сначала с дьявольским коварством она балует эту женщину. Ребенку дарит отчий дом – императорский дворец, подростку – корону, молодую женщину расточительно наделяет привлекательностью, осыпает всеми мыслимыми благами, дает ей помимо всего легкий характер и сердце, не спрашивающее о цене и значимости этих даров. На протяжении ряда лет История балует, нежит это ветреное сердце, делая его все более и более беспечным. Быстро, словно играя, судьба возносит эту женщину на головокружительную высоту счастья, и тем ужаснее, тем трагичнее будет медленное ее падение. С мелодраматической внезапностью История сталкивает лбами самые далекие крайности: из пышного, великолепного королевского дворца – в жалкую, убогую тюремную камеру, с престола – на эшафот, из золоченой кареты – в телегу палача, из роскоши – в нищету. Восторженную любовь подданных подменяет она смертельной ненавистью, непрерывный триумф – потоками клеветы. Все глубже и глубже падение, все безжалостней развязка. И, находясь в расцвете своей такой счастливой жизни, этот маленький, этот ординарный человек, это неразумное сердце под ударами рока не понимает, каковы же намерения неизвестной ему силы, а тяжелая рука мнет свою жертву, стальные когти рвут ее, этот ничего не подозревающий человек раздражается – он не привык к каким бы то ни было страданиям. Он защищается, сопротивляется, кричит в ужасе, пытается спастись бегством. Но с безжалостностью художника, который не успокоится, не доведя свой материал до максимального выражения, не лишив его малейшей возможности уйти от своей участи, мудрая рука Несчастья не отступит от Марии Антуанетты, пока не придаст этой мягкой и безвольной натуре твердость и самообладание, пока силой не извлечет все значительное, все величественное, унаследованное ею от родителей, дедов и прадедов, захороненное в тайниках ее души. Испуганная, истерзанная муками, никогда раньше не находившая времени, чтобы призадуматься над собой, эта много пережившая женщина внезапно прозревает, понимая, что с ней произошла метаморфоза; потеряв свою внешнюю власть, она чувствует, что в ней возникло нечто новое и великое, то, что не могло бы появиться без пережитого ею. «Лишь в несчастье действительно узнаешь людей» – эти гордые, эти поразительные слова неожиданно срываются с ее изумленных уст. Предчувствие нисходит на нее: именно из-за этих страданий ее маленькая, заурядная жизнь будет долго жить после нее, являя собой пример для будущих поколений. И в этом осознании высшего долга ее характер перерастает сам себя. Незадолго до того, как разобьется бренная оболочка, настоящее произведение искусства, то, которому суждено жить и жить, завершено, ибо в последние, в самые последние часы жизни Мария Антуанетта, средний человек, достигает наконец трагического масштаба и становится достойной своей великой судьбы.

Девочку выдают замуж

Многие столетия Габсбурги и Бурбоны на бесчисленных полях сражений – в Германии, в Италии, во Фландрии – дрались за господство в Европе. Наконец старые соперники устали и начали осознавать, что их ненасытное честолюбие расчищает дорогу другим династиям. Уже государство еретиков с Британских островов стремится стать мировой империей, уже превращается в могучее королевство протестантское княжество Бранденбург, уже готовится безмерно расширить свои владения полуязыческая Россия. И вот государи-противники со своими дипломатами приходят к мысли, как всегда весьма запоздалой: а не лучше ли поддерживать друг с другом мир, вместо того чтобы снова и снова, в конечном счете ради выгод инаковерующих выскочек, развязывать роковые войны? Шуазель, министр Людовика XV, и Кауниц, канцлер Марии Терезии, разрабатывают план союза двух великих держав; для того же, чтобы этот союз стал длительным, а не дал бы простую передышку между двумя войнами, решают они, обеим династиям, Габсбургам и Бурбонам, следует породниться. В невестах у Габсбургов никогда недостатка не было. И на этот раз имеется богатый выбор невест самых разных возрастов. Сначала министры подумывают над тем, чтобы женить на габсбургской принцессе Людовика XV, не смущаясь тем, что он уже дед, да и поведения более чем сомнительного, но христианнейший король спасается бегством, юркнув из алькова мадам Помпадур в альков другой фаворитки – Дюбарри. Император Иосиф, вторично овдовев, также не обнаруживает никакого желания сватать себе какую-нибудь из трех перезрелых дочек Людовика XV. Таким образом, как наиболее естественный остается третий вариант: бракосочетание подрастающего дофина, внука Людовика XV и будущего короля Франции, с одной из дочерей Марии Терезии. В 1766 году брак дофина с одиннадцатилетней Марией Антуанеттой рассматривается уже всерьез: 24 мая австрийский посланник пишет ясно и недвусмысленно: «Король совершенно определенно высказался в том смысле, что Вы, Ваше величество, можете рассматривать проект как окончательно принятый». Но дипломаты не были бы дипломатами, если бы не считали долгом своей чести усложнять простые вещи, делать из мухи слона и затягивать решение любого важного вопроса всяческими искусными способами. При австрийском и французском дворах начинаются интриги. Проходит год, другой, третий, и у Марии Терезии не без основания появляются опасения: уж не собирается ли ее несносный сосед, Фридрих Прусский, le monstre[2], как она его в сильном ожесточении называет, расстроить своими коварными макиавеллиевскими приемами и этот план, имеющий для сохранения ведущего положения Австрии в Европе столь решающее значение. Используя все средства, силу убеждения, заискивания, лесть, она стремится заставить французский двор повторить данное им полуобещание. С неутомимостью профессиональной свахи, с упорным и настойчивым терпением дипломата приказывает она вновь и вновь превозносить в Париже достоинства принцессы; она осыпает посланников комплиментами и подарками, она ждет от них, чтобы те привезли наконец из Версаля брачное предложение. Марию Терезию не останавливают предостерегающие сообщения ее посланника: природа обделила дофина многими достоинствами – он недалек, неотесан, вял. Здесь она – императрица, думающая об усилении династии, а не мать, которую заботит счастье ее ребенка. К чему эрцгерцогине счастье, если она станет королевой? Чем сильнее настаивает Мария Терезия на оформлении брачного договора, тем сдержаннее ведет себя умудренный житейским опытом Людовик XV. Три года получает он портреты маленькой эрцгерцогини и подробнейшие сообщения о ней, три года заявляет, что принципиально склоняется к положительному решению. Но предложения не делает, не связывает себя.

Между тем главный персонаж этого важнейшего государственного акта, ничего не подозревающая одиннадцати-двенадцати-тринадцатилетняя Туанетта, вытянувшаяся девочка, грациозная, стройная и, без сомнения, очень привлекательная, весело и шумно играет со своими братьями, сестрами и подругами в покоях Шёнбрунна и в его садах. Занятия, книги мало интересуют ее. Своих воспитателей – гувернанток и аббата – она, подвижная как ртуть, так ловко обводит вокруг пальца комплиментами и лестью, что почти всегда избегает уроков.

Однажды Мария Терезия вдруг со страхом обнаруживает, что, обремененная государственными делами, она упустила очень важное, не уделила серьезного внимания своему выводку, своим детям, что будущая королева Франции в тринадцать лет пишет с вопиющими ошибками и по-немецки, и по-французски, не обладает даже поверхностными знаниями по истории, по географии. С музыкальным образованием дела обстоят не лучше, несмотря на то что занимается с нею не кто иной, как сам Глюк. В последнюю минуту надо наверстать упущенное: заигравшуюся, ленивую Туанетту следует превратить в образованную особу. Прежде всего очень важно, чтобы будущая королева Франции сносно танцевала и хорошо говорила по-французски. Для этой цели Мария Терезия самым спешным образом приглашает знаменитого танцмейстера Новера и двух актеров из французской труппы, гастролировавшей в Вене: одного – для занятий произношением, другого – пением. Однако, как только французский посланник сообщает об этом в Париж, из Версаля тотчас же негодующе дают понять, что будущей королеве Франции не пристало учиться чему бы то ни было у всякого сброда, у комедиантов. Срочно завязываются новые дипломатические переговоры, ибо Версаль считает воспитание предполагаемой невесты дофина уже своим делом, и после длительных обсуждений и споров по рекомендации епископа Орлеанского в Вену в качестве воспитателя посылается аббат Вермон. От него первого до нас дошли достоверные сообщения о тринадцатилетней эрцгерцогине. Он находит ее милой и симпатичной: «Имея очаровательную внешность, она сочетает в себе обаяние, грацию, умение держать себя, и когда она, как можно надеяться, физически несколько разовьется, то будет обладать всеми внешними данными, которые только можно пожелать принцессе. Ее характер и нрав – превосходны». Однако относительно фактических познаний своей воспитанницы и ее желания учиться славный аббат высказывается осторожнее. Рассеянная, несобранная, невнимательная, живая как ртуть, маленькая Мария Антуанетта, несмотря на свою сообразительность, не проявляет ни малейшей склонности заняться каким-либо серьезным предметом. «У нее больше интеллекта, чем можно было бы предполагать, но, к сожалению, из-за разбросанности в свои двенадцать лет она не привыкла его концентрировать. Немножко лени и много легкомыслия затрудняют занятия с нею. Шесть недель я преподавал ей основы изящной словесности, она хорошо воспринимает предмет, но мне пока не удалось заставить ее глубже заинтересоваться преподанным материалом, хотя я и чувствую, что способности к этому у нее имеются. Я понял наконец, что хорошо усваивает она лишь то, что одновременно и развлекает ее».

Едва ли не дословно через десять, через двадцать лет будут говорить о ней подобное все политические деятели, которым придется встречаться с нею. Они станут жаловаться на это нежелание думать при бесспорном природном уме, на это стремление уйти от серьезного разговора лишь потому, что он скучен; уже у тринадцатилетней у нее отчетливо проявляется эта опасная черта характера – все мочь и ничего по-настоящему не желать. Но при французском дворе, с тех пор как здесь стали хозяйничать метрессы, внешние данные женщины ценятся неизмеримо выше, нежели ее интеллект, ее внутреннее содержание. Мария Антуанетта миловидна, обладает прекрасными манерами, у нее неплохой характер. Этого совершенно достаточно, и вот наконец в 1769 году Людовик XV направляет Марии Терезии столь долгожданное для нее послание – послание, в котором король торжественно просит руки юной принцессы для своего внука, будущего Людовика XVI, и предлагает дату свадьбы – Пасхальную неделю следующего года. Мария Терезия, чрезвычайно довольная, дает свое согласие; после многих полных забот лет трагически разочарованная в жизни женщина вновь переживает светлые часы. Ей уже видится умиротворение в ее империи и тем самым в Европе. Эстафеты и курьеры тотчас же торжественно оповещают все дворы, что Габсбурги и Бурбоны более уже не враги, отныне на вечные времена их будут связывать узы кровного родства. «Bella gerant alii, tu felix Austria, nube»[3] – еще раз подтверждается старая сентенция дома Габсбургов.

* * *Таким образом, задача дипломатов, казалось бы, благополучно разрешена. Но тут только и выясняется, что сделана лишь самая легкая часть работы. Привести Габсбургов и Бурбонов к соглашению, помирить Людовика XV с Марией Терезией – это сущий пустяк по сравнению с непредвиденными трудностями, возникающими при попытках согласовать друг с другом французский и австрийский церемониалы (придворные и династические), предписанные для такого торжества. Правда, у обер-гофмейстеров и прочих фанатиков этикета обоих дворов еще целый год впереди для разработки всех параграфов чрезвычайно важного протокола, определяющего содержание и последовательность свадебных торжеств, но что значит этот короткий, всего лишь двенадцатимесячный, год для всех этих ревнителей китайских церемоний? Престолонаследник Франции женится на австрийской эрцгерцогине – какой повод для постановки и решения вопросов этикета, имеющих, конечно, мировое значение, с какой ответственностью, с какой тщательностью должна быть продумана каждая мелочь, сколько непоправимых бестактностей следует избежать, изучая для этого документы многовековой давности! Дни и ночи напролет, до головной боли размышляют в Версале и Шёнбрунне мудрые стражи обычаев и обрядов; дни и ночи посланники спорят о каждой приглашаемой на торжества персоне, курьеры высокого ранга мчатся с предложениями и контрпредложениями из Парижа в Вену, из Вены в Париж. Подумать только, какая ужасная катастрофа может произойти (что в сравнении с нею война или землетрясение!), если при свадебных торжествах окажутся задетыми или, боже упаси, оскорбленными достоинство, честь Бурбонов или Габсбургов! В бесчисленных докторских диссертациях по обе стороны Рейна обдумываются и обсуждаются такие, например, деликатные вопросы: чье имя в брачном контракте должно быть упомянуто первым – имя императрицы Австрии или короля Франции, кому первому ставить свою подпись под контрактом, какие подарки преподносить, какое приданое определять, кому сопровождать невесту, кому встречать ее, скольким кавалерам, статс-дамам, камеристкам (и какого ранга), парикмахерам, духовникам, врачам, секретарям, прачкам и какому военному эскорту следует быть в свадебной процессии эрцгерцогини на территории Австрии и кому из них – на территории Франции в процессии французской престолонаследницы? В то время как пудреные парики с обеих сторон никак не могут договориться относительно путей решения основных проблем, в Версале и Шёнбрунне, в свою очередь, словно дело идет о ключах от рая, кавалеры и дамы, защищая свои притязания древними пергаментными рукописями, уже начинают спорить друг с другом, интриговать друг против друга, наговаривать друг на друга, и все только ради чести сопровождать или встречать свадебный поезд. И хотя церемониймейстеры трудятся словно каторжные, им все же не хватает времени (разве год – это срок?), чтобы до конца решить некоторые вопросы мирового значения, а именно: о преимущественных правах при дворе и о порядке представления ко двору. Так, в последний момент из программы вычеркивается представление Марии Антуанетте эльзасской знати, дабы «исключить утомительное обсуждение некоторых вопросов этикета, на урегулирование которых нет уже времени». И не установи ранее Людовик XV совершенно определенную дату, австрийские и французские блюстители церемоний и поныне не пришли бы к соглашению относительно «правильной» формы свадебных торжеств, не было бы королевы Марии Антуанетты и не было бы, вероятно, и Французской революции.

Хотя и Франции, и Австрии следовало бы быть очень и очень бережливыми, обе стороны расходов на свадьбу не жалеют. Она должна быть пышной и богатой. Габсбурги не хотят отставать от Бурбонов, Бурбоны – от Габсбургов. Обнаруживается, что дворец французского посольства в Вене слишком тесен для полутора тысяч гостей; сотни рабочих в большой спешке начинают возводить пристройки. Одновременно в Версале для свадебных празднеств строится оперный зал. Для поставщиков двора, для придворных портных, ювелиров, каретников по обе стороны границы наступают благословенные времена. Для свадебного поезда принцессы Людовик XV заказывает у парижского придворного каретных дел мастера Франсьена две дорожные кареты невиданной до сих пор роскоши: из ценных пород дерева, из сверкающего стекла, обитые изнутри бархатом, расписанные снаружи маслом, украшенные коронами, с необычайно легким ходом, на прекрасных рессорах. Для дофина и королевского двора приобретены новые парадные мундиры, украшенные драгоценностями. «Большой Питт» – прекраснейший среди бриллиантов того времени – сверкает на шляпе Людовика XV, предназначенной для свадебных церемоний. С неменьшей роскошью готовит приданое своей дочери Мария Терезия: кружева, специально сплетенные в Мехельне, тончайшее белье, шелка, драгоценности. Наконец в Вену въезжает посланник Дюрфор – сват дофина. Какое замечательное представление для венцев, падких до подобных зрелищ: сорок восемь карет шестерней, среди них два чуда каретных дел мастера Франсьена, медленно и торжественно катят в направлении к Хофбургу по украшенным гирляндами из цветов и веток улицам. Сто семь тысяч дукатов стоят одни лишь новые мундиры и ливреи ста семнадцати лейб-гвардейцев и лакеев, сопровождающих кортеж свата. Сам въезд обошелся не менее чем в триста пятьдесят тысяч. С этого момента одно празднество следует за другим: официальное сватовство, торжественное отречение Марии Антуанетты от австрийских прав перед Евангелием, распятием и горящими свечами, поздравления двора, университета, парад армии, théâtre paré[4], прием и бал в Бельведере на три тысячи персон, ответный прием и званый ужин на полторы тысячи гостей во дворце Лихтенштейна и, наконец, 19 апреля бракосочетание per procurationem[5] в церкви августинцев, на котором дофина замещает эрцгерцог Фердинанд. Затем интимный семейный ужин и 21-го – торжественное прощание, последние объятия. И вот вдоль шеренг, благоговейно провожающих карету французского короля, бывшая австрийская эрцгерцогиня едет навстречу своей судьбе.