Альфред Шклярский

Томек в стране фараонов

VI

Патрик в Вавилоне[78]

Овзрослых участниках каирского путешествия смело можно было сказать, что осмотр памятников и розыски, проведенные в последние дни, даже если они не приносили удовлетворительного результата, заполняли их время без остатка. С Патриком дело обстояло иначе, тот все еще ждал, что вот-вот произойдет нечто важное, связанное только с ним, с его предназначением в жизни. Мальчик чувствовал себя вполне счастливым и в безопасности. Однако он отправился в путь из семьи, терпящей нужду, и перенес столько трудностей, что искренне верил: настанет день, и он, как и его отец с дедом, найдет свое «сокровище». «Чем больше отдашь – тем больше получишь» – в этой истине мальчик не сомневался. В тот самый миг, когда все его надежды, казалось, рухнули безвозвратно, ему повстречались добрые люди. Он поверил им, полюбил их и хотел вместе с ними принять участие в небезопасной экспедиции.

Взрослые друзья интуитивно понимали переживания мальчика, хотя у них сложилось мнение, что там, где оказывался Патрик, всегда что-то случалось. По отношению к Патрику все они ощущали нечто вроде вины, в особенности Смуга, который давно привязался к мальчугану, а также капитан Новицкий, сразу полюбивший маленького «негодяя». Оба как раз собрались в очередной поход за важными сведениями в самый древний район Каира, заселенный в основном коптами – немногочисленными христианами, являвшимися прямыми потомками древних египтян. Оба решили взять с собой Патрика, чтобы мальчишка не скучал.

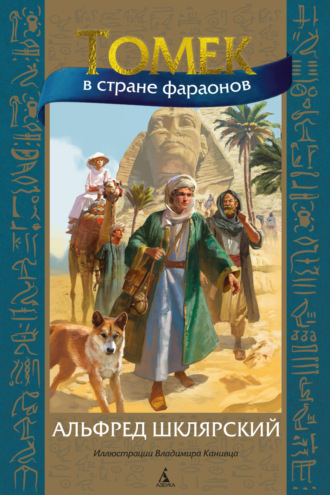

Из центра города они доехали на электротрамвае до конечной остановки. Здесь их сразу окружили погонщики ослов, предлагавшие свои услуги. Каждый расхваливал до небес своих животных, кто-то на ломаном английском, французском либо итальянском, большей частью же по-арабски, то есть жестами.

– Самый красивый осел в Каире! – вопил один хаммар[79].

– Моя животный быстро, быстро! – кричал другой.

– Скачет осторожно, – хвастался третий.

– Спокойный ослик, спокойный ослик, – назойливо повторял четвертый.

Все толкались, размахивали руками, кричали. Перепуганный Патрик, схватив за руку могучего Новицкого, прижался к нему. Конец этому положил Смуга, неожиданно повысив голос, – парочка слов по-арабски привела в чувство всех.

– Патрик, на каком ослике поедешь?

Из-за плеч Новицкого, защитивших его от неприятностей, Патрик уже присмотрелся к погонщику, чуть старше его самого. Тот даже не решался и близко подойти к путешественникам. Патрик указал на него. Новицкий со Смугой, тоже выбрав себе «средство передвижения», отправились в путь.

– Маср эль-Атика, Абу-Сарга![80] – бросил Смуга.

Египетские ослы хоть и меньше европейских, зато послушнее. Эти тихие, спокойные животные, уже тысячу лет служившие человеку, считались верными друзьями. Где их только не было – на больших и малых улицах Каира, в деревнях и небольших городишках… Смуга, Новицкий и Патрик О’Донелл, сидевшие в необычных, но удобных седлах, медленно пробирались в толпе таких же наездников, среди которых преобладали местные жители, однако встречались и иностранцы всех сословий и национальностей. Миновав широкие улицы европейской части города, путешественники углубились в лабиринт крутых узких переулков восточных кварталов. Ехали мимо обветшавших домов, кое-как слепленных из высушенного на солнце кирпича, покосившихся лачуг, приютивших жалкие лавчонки. Приходилось пробиваться через скопления телег, повозок, тачек, пролеток с людьми или груженных товарами.

Внезапно ослы, будто сговорившись, ускорили шаг. Сигналом послужил громкий рев одного из них. Оскалившись, словно в мрачной усмешке, животное страшно вопило. Что это было – приказ или же призыв к состязанию? И началась безумная гонка по узким улочкам повозок, верблюдов, слонов… Погонщики вовсе не пытались утихомирить своих животных, напротив, все стремились, чтобы именно его осел опередил остальных.

– Ова![81] Ова! – или: – Варда![82] Варда!

Чудом, а возможно, благодаря ловкости погонщиков, нашим героям удалось не остаться без ног, не столкнуться с другими седоками, не переехать какого-нибудь разиню чистильщика обуви, торговца, разносчика воды, собирателя навоза.

В конце концов, по распоряжению Смуги погонщики успокоили ослов. Звероловы уже были неподалеку от руин старого Вавилона и остановились, задумчиво оглядывая остатки некогда великолепных зданий, полузасыпанные желтоватым песком пустыни. Новицкий, отерев пот со лба, выдохнул:

– Ну и скачки!

– Темпераментные ребята эти погонщики! – согласился Смуга. – Хотя я сам вроде держусь в седле, но так мастерски править ослами да вдобавок в такой толчее я бы ни за что не смог.

– Дядя! – признался Патрик. – Это все я!.. Это я попросил своего проводника ехать быстрее.

– Ну и ну, – только и смог сказать Новицкий.

Далее они ехали уже куда спокойнее, снова блуждая в лабиринте улочек, пока наконец не добрались до цели.

– Абу-Сарга![83] – громогласно объявил самый старший из проводников.

Убогое обшарпанное сооружение ничем не напоминало самый древний христианский храм в Каире. Путешественников тотчас же окружили полуголые ребятишки, повели их извилистыми коридорами во дворик и ввели в храм. Те, что постарше, завернув рукав, показывали знак креста, намалеванный на руке зеленой краской. В преддверии храма в пол был вделан огромный сосуд с водой, предназначенный для омовения рук и ног перед службой. В дни празднеств здесь были места для женщин, мужчин и духовенства. Убранство церкви выглядело крайне убогим, христианские мотивы переплетались с элементами арабской культуры. Новицкий и Смуга шли вслед за Патриком сперва по деревянному, затем по глинобитному полу, прикрытому на восточный манер потертыми ковриками. Под ногами шуршала вездесущая пыль пустыни. У алтаря с парой свечей и крестом заканчивалось богослужение. Дым от кадила[84] уходил вверх под самый свод. Алтарь окружала деревянная, напоминающая иконостас, ширма, увешанная дощечками из слоновой кости и дерева. Барельефы изображали сцены из жизни Христа. Среди этой экзотики Мария, Иисус, Иосиф и ослик показались полякам на удивление родными. Волнение подступило к горлу, а мысли улетели куда-то далеко.

Священник, склонившись в глубоком поклоне, подал служке кадило. В эту же минуту из группы стоявших у алтаря прихожан выбежал человек и, вырвав из рук растерявшегося служки священную утварь, молниеносно скрылся, прежде чем кто-либо успел опомниться. По церкви пронесся крик, все выбежали во двор, но вскоре ни с чем вернулись в храм. В этой суматохе Смуга с Новицким потеряли Патрика. Никакие расспросы не помогали – никто мальчика не видел, другие же прикидывались, что не понимают по-английски.

Не помогли и немногие арабские слова, которые знал Смуга, а может, копты просто не хотели их понимать. Мальчишка же будто в воду канул. И только перспектива отхватить приличный бакшиш наконец отворила память и уста.

– Видел, видел! – воскликнул кто-то. – Ваш мальчик побежал вон туда! – И махнул рукой в сторону одного из закоулков.

Другие присоединились к нему и тоже начали размахивать руками, показывая в противоположном направлении.

– Туда! Нет, туда! – спорили арабы.

Тут священник-копт, решив утихомирить прихожан, стал расспрашивать их, а поскольку прилично изъяснялся по-английски, поляки вполне его поняли.

– Похоже, мальчишка бросился за вором, – сказал он.

Священник не позабыл упомянуть и о том, что кадило – гордость церкви и сама по себе ценная вещь, поскольку было украшено бриллиантами.

* * *

Выросший в закоулках Дублина, Патрик не потерялся и не упустил из виду быстрого и ловкого вора. Юный ирландец крался, минуя людей, повозки и животных. К счастью, вор и не пытался петлять и прятаться, будучи уверенным, что его никто не преследует. Мелькающей за ним маленькой фигурки он не заметил.

Патрика, можно сказать, ноги сами несли, он и не раздумывал, бросаясь в погоню за воришкой. Благоразумие пришло к нему позже. Наконец-то и он сможет доказать всем, что способен на поступок, отблагодарить старших, стереть память о минуте слабости, когда Смуга видел его плакавшим, убедить всех, что он не только смелый, но и достаточно взрослый и что ему вполне можно доверять. Патрик был в восторге и сразу понял, что от него требовалось.

Мальчик стал запоминать детали. «Вот рядом с этим домом – храм, – отмечал он в памяти. – А вот целый ряд лавок. Справа развалины, слева – домишки. А там, у спуска, – поворот».

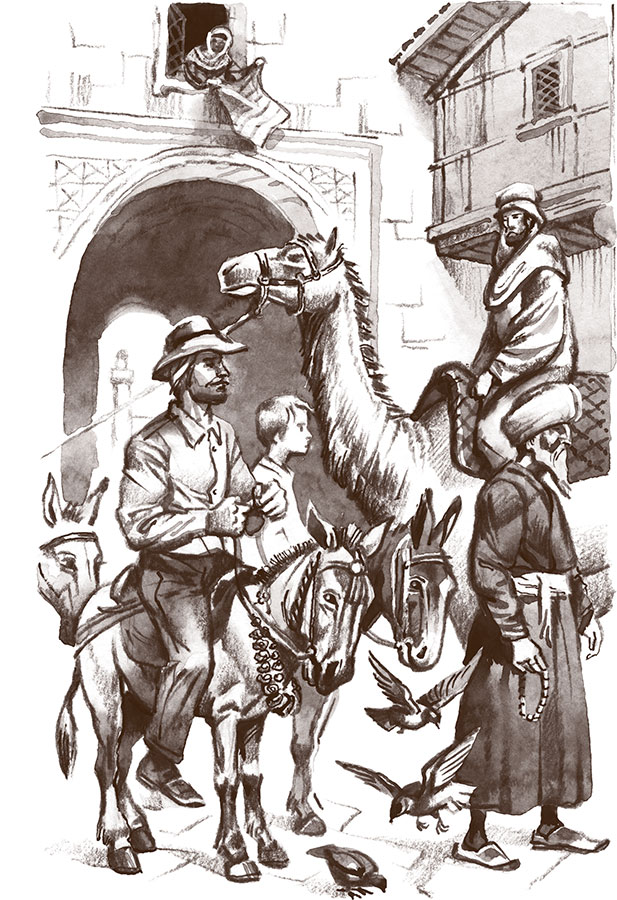

Вслед за вором Патрик шел в сторону реки, потом вдоль бульваров по дороге, которая вела к острову Гезира, где раскинулся целый город на реке. Люди жили на лодках, барках, плотах – в зависимости от достатка. Здесь, судя по всему, проживала беднота. Людей встречалось не много, но Патрик, в его европейской одежде, старался не попадаться им на глаза. К счастью, не было нужды забираться вглубь этого непонятного квартала, поскольку лодка, на которой, скорее всего, жил преследуемый, стояла одной из первых в длинном ряду.

Тем временем близилась весенняя прохладная ночь. Темнота наступила внезапно, температура вдруг резко упала. Патрик все еще выжидал, укрывшись за горой ящиков, хотя уже начинал мерзнуть. И все же он терпеливо следил за лодкой и думал, как бы незаметно вернуть похищенную собственность коптов. Мальчик старался ничего не упустить: ни одной преграды по дороге к лодке. Когда все вокруг погрузилось во тьму, в домах замигали светильники. И в лодке, за которой он наблюдал, тоже. Вор, очевидно, жил один, к нему никто не входил и не выходил. Съежившись от холода, Патрик наблюдал за ночной жизнью городка на реке. Люди ужинали, пели, укладывались спать. Мало-помалу гасли огни, замирало движение. Тишину нарушали лишь поскрипывание трущихся борт о борт барок, плеск воды, шум течения реки. В конце концов, погас огонь и на той лодке, за которой наблюдал Патрик. Было уже поздно, наверное за полночь, когда он стал к ней подкрадываться – при свете луны, тихо, как кот, останавливаясь и прислушиваясь. Так мальчик добрался до берега, а затем и до трапа, вошел на палубу и быстро подскочил к двери жилого помещения. Дверь свободно висела на двух петлях и скрипела в такт легкому колыханию волны. Это было очень кстати. «Значит, попасть внутрь нетрудно», – подумал Патрик. С минуту он стоял не двигаясь, потом наконец решился и толкнул дверь. Раздался скрип, прозвучавший в ушах юного ирландца громом.

«Р-р-раз! Вошел!» – приказал самому себе Патрик. Его все еще трясло от холода, но азарт согревал. Он стоял, вслушиваясь в тишину, ожидая, пока глаза не привыкнут к темноте. Внезапно его поразила мысль: «А что, если вор спрятал кадило? Как я его найду?»

Но того, что в помещении слишком темно и свободно передвигаться будет затруднительно, Патрик не учел. Вот он почти у цели – и такая неудача. На столике у постели он разглядел контуры масляного светильника. До него долетало ровное дыхание спящего на кровати человека.

«Он так крепко спит… Я зажгу светильник и найду», – прошептал Патрик, пытаясь подбодрить себя.

Мальчик на цыпочках приблизился к столику, высек огонь и зажег светильник, прикрыв огонь рукой, чтобы не разбудить спящего. И счастье улыбнулось ему! В углу, на груде разных предметов, лежало кадило. Патрик поставил светильник на край стола и, взяв украденную вещь, начал потихоньку пробираться к двери.

Он даже не заметил, что спокойное ровное дыхание спящего прекратилось и что проснувшийся человек следит за ним, Патриком, из-под полуопущенных век. Когда смельчак проходил мимо кровати, мужчина внезапно схватил его за руку. Мальчик принялся извиваться, как угорь, и мужчина, хотя и был сильным, не смог его удержать. Патрик заметался вокруг стола, беспорядочно размахивая кадилом. Шаткий стол вдруг наклонился от его движений, и светильник повалился на кровать, разбрызгивая горящее масло. Хозяин лодки схватил одеяло и стал гасить огонь, а Патрик, воспользовавшись этим, выбежал в темноту. В речных жилищах загорелись лампы, появились люди. Увидев выбежавшего из лодки мальчишку, кое-кто пустился за ним в погоню. Патрик стал петлять. «Всё как тогда на корабле, – думал он на бегу. – Только прыгать некуда, да и дяди нет рядом…»

* * *

Коптский священник убедил Смугу и Новицкого, что ночные поиски ни к чему не приведут. Они приняли его любезное приглашение и старались поддерживать разговор, несмотря на растущую тревогу.

– Ослы – действительно занятные животные, – сказал капитан.

– И здесь они совсем не такие, как у нас в Польше, – добавил Смуга.

– Наши ослы крупнее, но ленивее и упрямее! – усмехнулся Новицкий. – А ваши, милые создания, мне очень понравились. Хотя когда они понеслись как сумасшедшие, то кости мне перетрясли так, что я до сих пор еще в себя не пришел. – Он потянулся. – И ревут неплохо, не хуже корабельной сирены. Зато какие трудяги… И выносливые, просто диву даешься.

– Мы, наверное, неслись, как на скакуне, – предположил Смуга.

– Да, понравились мне ваши ослики, – повторил Новицкий. – Должен признаться, что однажды меня самого назвали ослом. Это произошло в детстве в Повислье, районе Варшавы. Есть там одна старая церковь Святой Троицы. Мой почтенный папаша, хоть и социалист, говаривал: «Бог еще никому не помешал» – и посылал меня, к величайшей радости матери, каждое воскресенье в костёл[85]. Учился я и Закону Божию. Был там один ксендз[86] – старый, седой, худой как щепка. Все его любили, и я тоже, только учеником я оказался не очень послушным, да на каверзные вопросы был горазд. Как-то раз ксендз взял меня за ухо и, вздохнув, произнес: «Ну и осел же ты… Asinus asinorum saecula saeculorum»[87]. И с этого времени меня сажали отдельно от всех.

– Ослы, о которых мы читаем в Библии, – послушные, тихие, мудрые животные, – заметил священнослужитель. – О них упоминается в двадцати шести стихах Ветхого Завета, а о верблюдах – только в двадцати. Осел – единственный из всех животных удостоился чести везти на своей спине Господа нашего Иисуса Христа. С осликами в Библии можно сравнить только агнца.

– Верно, верно! – согласился Новицкий. – Когда пророк Валаам не пожелал слушаться Бога, с ним заговорила ослица. Вообще, это животное считается олицетворением мудрости. Мне это все объяснил тот ксендз, когда я уже не на шутку обиделся, но мы с ним все же помирились.

– Что же, милейший мой Тадек, оказывается, и осел не всегда бывает ослом! – улыбнулся Смуга и продолжил: – Мои самые ранние воспоминания тоже, если можно так выразиться, связаны с религией. Оба моих деда – и со стороны отца, и со стороны матери – участвовали в восстании поляков 1863 году против завоевателей. Один из них дожил до восьмидесяти лет, мне было тогда три года. Помню все, как в тумане. Детали мне рассказали родители.

Я тогда остался дома один, а все пошли прощаться с умирающим. Я заигрался, забыв, что дома никого. И вот передо мной возникла расплывчатая фигура, в которой я узнал любимого дедушку. Он мне улыбался. А я стоял и смотрел на него. Он вроде как махнул мне на прощание, а потом постепенно исчез. О его смерти мне сообщили на следующий день, только я не поверил. «Это неправда, – протестовал я. – Он вчера приходил ко мне. Неправда, что дедушку погробили!» Это я так выразился. И описал им свое видение.

– Я тоже пережил нечто подобное, – подхватил Новицкий. – Я уже тебе рассказывал, Ян, мой сон[88]. А может, это была явь? Однажды я проснулся, а передо мной какая-то фигура. Некто с лицом, закрытым монашеским капюшоном, все повторял одну фразу: «Ты и так не умрешь своей смертью, ты и так не умрешь своей смертью». Я всего себя исщипал, но то оказалась реальность, не сон! И, сожри меня кит, вся моя жизнь подтверждает эти слова!

– Я всегда предсказывал тебе, Тадек, что ты не умрешь в своей постели, – перебил его Смуга.

– Через многие необыкновенные события к нам обращается Бог наш, – этими словами священник подвел итог неторопливой беседе, которую путешественники вели, чтобы скрасить беспокойную и так долго тянувшуюся ночь.

Еще вечером он просил своих единоверцев помочь всем, чем можно. Теперь оставалось только ждать. Поляки отдавали себе отчет в том, что поиски мальчика в этом огромном городе, где не любят европейцев, где есть такие кварталы, куда и полиция остерегается заглядывать, – дело очень сомнительное. Настал момент, когда обходить этот вопрос молчанием стало невозможно. Они попробовали взвесить шансы. Особенно беспокоился Смуга.

– Мальчишка бросился догонять вора. Это же опасно!

– Но ведь ты сам, Ян, говорил, что это очень смышленый пацан, – успокаивал его Новицкий, добавив, что и сам не раз в этом убеждался.

– Но он же еще ребенок!

– Ты лучше покажи мне мальчишку, который способен принимать такие смелые решения, – не уступал моряк.

– Скорее безрассудные, – со вздохом ответил Смуга. – Всегда надо взвешивать за и против…

– «Но силы измеряйте стремлением благим», – процитировал поэта[89] Новицкий.

– Мы всегда должны учитывать вероятность успеха… А что вы, отец, думаете об этом? – обратился Смуга к священнослужителю, который молча слушал их.

Он ответил:

– Бог учит: «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире».

– Не соглашусь, шанс есть всегда, – возразил Новицкий. – И мы не раз ставили все на одну карту.

– Только если у нас не было иного выхода, – уточнил Смуга.

Незадолго до рассвета раздался стук. Копт поднялся, открыл дверь. На пороге стоял низкорослый человек, с ног до головы закутанный в галабею с капюшоном, плотно прилегающим к голове. С минуту он стоял молча и наконец сказал голосом, срывающимся от усталости:

– Я это… Это я, дядя!

– Патрик! – в один голос выкрикнули Смуга и Новицкий, срываясь с места. Из-под капюшона выглянула бледная, усталая, веснушчатая физиономия. Мальчик вручил священнику вновь обретенное кадило и утонул в объятиях друзей.

Когда все чуть успокоились, Патрик подробно описал, что с ним произошло:

– Ну вот… я… бежал… Нет, я головы не терял, как там… ну, на корабле. Дядя ведь говорил, что выход есть всегда и не надо сразу ломиться очертя голову. Я увидел, что на веревке сушится белье, и спрятался. А потом выбрал вот это, оно поменьше… И он как помчался за мной! Но не догнал! – Глаза у мальчишки горели.

Новицкий шепнул Смуге:

– Ну и что теперь делать с этой одеждой?

– Вернуть, разумеется, – тоже шепотом ответил Смуга.

Так и поступили. Позднее они сообщили все полиции, к которой их отвел священник. Вместе с двумя египетскими стражами порядка путешественники отправились на баржу, естественно никого там не застав. Соседи, понятное дело, ничего не видели и не слышали. Тем и закончилось опасное приключение Патрика в Каире.

Только на следующий день поляки и мальчишка снова смогли посетить святое место и спокойно все осмотреть. Копт-священник ввел их в церковь и с поклоном указал на прямоугольный вход, через который по деревянной лестнице можно было спуститься в пещеру, где, как гласило предание, во время путешествия из Египта останавливалось Святое Семейство. Прибывшие осмотрели нишу, где спал младенец Иисус, небольшой грот, превращенный в склеп. Побывали в расположенном рядом с церковью недавно основанном коптском музее.

Теперь они могли спокойно поговорить со священником на интересующую их тему. Друзья получили от хозяина в дар коптские крестики; он вручил им рекомендательное письмо к своему другу, живущему неподалеку от Луксора, куда они рано или поздно должны были попасть, если хотели начать поиски в Долине царей. Путешественники уже возвращались домой, а Новицкий все еще бурчал себе под нос:

– Кит тебя слопай! Если бы я верил в переселение душ, точно бы подумал, что это юный Томек вселился в нашего Патрика. Как пить дать.

VII

Совещание друзей

За те немногие дни, которые Смуга провел в Каире, произошло столько событий, что никак не получалось встретиться всем вместе и все обсудить. И все-таки наступил такой вечер, не просто спокойный, а даже скучный – если бы кто-то спросил на этот счет мнение Патрика. И когда друзья собрались для важного разговора в снятой Смугой квартире, то оказалось, что первым делом надо разобраться с путаницей, царившей в головах, всё друг другу рассказать, разложить события по полочкам. Пока они выясняли, что известно одним, а что – другим, старший Вильмовский понял: ни он, ни Смуга так толком и не знают о событиях, произошедших в Каире, пока они оба были в Александрии.

К великой радости Патрика, Томек красочно рассказал о неудачной ночной экскурсии в Гизу, и все тут же отвлеклись от беспокоивших их проблем, поскольку Новицкий, перебирая имена поляков, прибывших в Египет с Наполеоном, задал вопрос, перенесший всех в иные, весьма интересные для них времена.

– А раньше, до Наполеона, поляки здесь бывали?

– О, эта милая польскому сердцу тема неисчерпаема, – отметил Томек. – Первым из известных польских путешественников побывал в Египте князь Николай Радзивилл по прозвищу Сиротка. В апреле 1583 года он отправился в Святую землю, а оттуда в Египет, куда добрался в августе. Здесь его приветствовали польские аисты, прилетевшие на зимовку. Князь очень забавно описывал в своем дневнике гиппопотамов, называя их морскими лошадьми, очень похожими на зубров, и удивлялся, почему у них нет рогов. Он рассказывал, что они уничтожают посевы риса и поэтому приходится копать охранные рвы или валы, чтобы животные не могли пробраться на поле.

– Да ты, братишка, его дневник как следует просмотрел, – удивился Новицкий.

– Не только просмотрел – прочел! – похвалился Томаш. – Могу сказать, что князь охотился на уток и на тех же гиппопотамов. Через Булак – в ту пору это была деревенька неподалеку от Каира, где его едва не схватили турки, – он добрался до столицы.

– Турки? – Новицкий проявлял все больший интерес к теме.

– Да, его приняли за французского купца, а те часто протаскивали сюда контрабанду, всячески обманывая турок.

– Надо думать, Радзивилл, будучи все-таки поляком и князем, сумел выкрутиться.

– В общем да, но только с помощью начальника таможни, еврея родом из восточных районов Польши.

– А потом так же, как и мы сейчас, изнывал от скуки в Каире.

– Как сказать. Он оказался очень внимательным наблюдателем и оставил описания города: мечеть Аль-Азхар, крепость… Обрисовал вид Нила во время разлива, составил отчет о вылазке на вершину пирамиды Хеопса и в Мемфис, к древним погребальным сооружениям. В то время это была весьма опасная экспедиция: рабы нападали на туристов.

– Нападали?

– В целях грабежа, естественно. Поэтому европейцы отправлялись туда большими вооруженными группами. Пока одна группа осматривала подземелья, другая охраняла их, оставаясь у входа. Бывало, посетителей живьем засыпали в этих подземельях.

– Радзивилл этот, вроде нас, вечно лез на рожон, – мрачно прокомментировал Новицкий. – Вообще-то, он мне нравится, хоть он и князь, буржуй…

– Не забывай, Тадек, что не всякий дворянин заслуживает осуждения, – рассмеялся Томек. – К примеру, наш английский лорд – вполне приличный человек.

– Ты прав, братишка, рассказывай дальше!

– Турецкие власти хотели арестовать его снова, из-за политики. Турция и Польша не на жизнь, а на смерть соперничали друг с другом. Турция являлась империей ислама, а Польшу называли оплотом христианства. Поэтому вполне в духе времени было под любым предлогом задержать такую важную птицу с нашей родины, как Раздвилл, чтобы потом сделать его разменной картой в переговорах с королем Стефаном Баторием. Однако князь и на этот раз не дался туркам, да еще вызволил из беды знакомых, которых бедуины обобрали до нитки, – добавил Томек.

– Знай наших! – Новицкий обвел гордым взглядом присутствующих.

– Потом они все вместе отправились в Александрию, где перед отъездом – обрати внимание, Тадек, – Радзивилл приобрел целый зоопарк.

– Серьезно? Он что, задумал у себя создать зоопарк? Может, в Варшаве?

Наиболее известная из мангуст – ихневмон, или фараонова крыса (Herpestes ichneumon), – священное животное древних египтян, служившее у них олицетворением слабого человека, который не может обходиться без посторонней помощи. 〈…〉 …Это животное никогда не нападает на больших змей без того, чтобы не позвать на помощь своих товарищей. 〈…〉 Взрослый ихневмон побольше нашей кошки; длина его туловища – 68 см, а хвост – 45 см. Стройное, коренастое туловище его поддерживается короткими ногами; ступни голые, пальцы на ногах почти до половины соединены перепонкой. Длинный хвост… заканчивается кистью… 〈…〉 Уши короткие, закругленные. Фараонова крыса распространена не только по всей Африке, но и по Индостану… (А. Брэм. Жизнь животных, т. 1.)

– Вот уж не знаю, но коллекция была потрясающая: два леопарда, две фараоновы крысы, мартышка, множество попугаев, три козерога… Увы, но большая часть животных в дороге околели. Наконец, после года отсутствия, князь вернулся в родной Несвиж[90].

– Наши соотечественники как следует облазили планету, – заметил Новицкий.

– Посещения Египта связаны в основном с паломничеством на Святую землю. Гостем монастыря францисканцев в Александрии бывал известный в восемнадцатом веке авантюрист Томаш Вольский[91]. До Александрии добирались и миссионеры, монахи-бернардинцы Иероним Лисовский и Антоний Бурницкий, реформат Юзеф Дрохойовский. Вернувшись в Польшу, Дрохойовский держал у себя в келье хамелеона, временами похлестывая его прутиком, чтобы зверек менял окраску. Когда хамелеон издох, Дрохойовский передал его засушенное тельце кабинету естествознания Краковского университета.

– Тем не менее до времен Наполеона и Мухаммеда Али в Египте побывало не так много поляков и вообще европейцев, потому что в период соперничества христианства и ислама это было просто небезопасно. Через Александрию проезжало немало паломников, но в Каир – за исключением венецианских или французских купцов – почти никто не отваживался заходить, – дополнил Смуга.

– Честь и хвала нашему князю Радзивиллу, – шутливо заметил Вильмовский.

– Бывали в Египте изгнанники, скрывавшиеся от закона, похищенные польские дети, ну и христианские пленники, – продолжал Смуга.

– Да, их судьбе не позавидуешь, – печально сказал Новицкий.

– Как и судьбе сибирских ссыльных, – добавил Томаш.

И все задумались об истории Польши, о своей великой неосуществимой мечте: вернуться на родину, завоевать ее независимость, мирно строить будущее… Сколько они об этом говорили, сколько планировали, сколько воспоминали…

– Выкупом пленников-христиан занимались некоторые монашеские ордены, в частности орден тринитариев[92], – наконец прервал молчание Томек. – Их пригласил в Польшу после одержанной в Вене победы король Ян Третий Собеский и основал для них в Варшаве, в Сольце, костёл Святой Троицы.

– Это, кстати, мой родной костёл, – задумчиво проговорил Новицкий.

– Правда, таких счастливчиков было не много, и большинство погибло в неволе. Некоторые все же спаслись. Мне как-то рассказывали совершенно неправдоподобную историю одного поляка-пленника, оказавшегося в турецкой неволе, – начал Смуга. – В битве под Цецорой, в которой погиб замечательный гетман Станислав Жолкевский, один шляхтич из-под Бара, Марек Якимовский, угодил в плен. Впоследствии его продали галерником на судно, охраняющее александрийский порт. Когда галера плыла по Эгейскому морю, наш соотечественник организовал бунт пленников, среди которых оказались греки, англичане, итальянцы и русины. Вместе они перебили охрану, раздали оружие и после многих приключений добрались до Палермо, где их встретили с почестями.

– Ай да поляк! – восхитился Новицкий. – Прямо Беневский[93] семнадцатого века!

– Последним поляком, посетившим Египет перед прибытием туда армии Наполеона, был двадцатилетний граф Ян Потоцкий, – возобновил рассказ Томек.

– Господи, еще один аристократ! – вздохнул Новицкий.

Потоцкий, Ян (1761–1815) – граф, польский писатель, археолог, путешественник. Совершил ряд путешествий, в том числе в Тунис и Египет, для исторических, этнографических и географических исследований. В 1806 г. избран почетным членом Российской Императорской академии наук. Автор известного романа «Рукопись, найденная в Сарагосе», переведенного на многие языки.

– В Александрии он появился в конце 1784 года. Подхватил лихорадку, чудом выжил. Отсюда, переодевшись в платье местных жителей, совсем как мы у пирамид, отбыл в Каир и там три месяца прожил у одного купца-венецианца, после чего вернулся в Европу.

– Наверное, так же, как и мы, томился со скуки в этом душном городе, – вставил Новицкий.

– Я бы так не сказал, особенно если учесть события последних дней, – сменил тему Смуга.

– Я ждал этого, Ян, – улыбнулся Вильмовский. – Мы пока что не так много знаем, а нам нужно ответить на много вопросов. Как напасть на след расхитителей гробниц? Кто такой загадочный Железный фараон, которого разыскивает полиция стольких стран? На самом ли деле расхитители отыскали гробницу Тутанхамона – фараона, о котором почти ничего не известно? Есть люди, всерьез сомневающиеся в ее существовании.

– Анджей, я согласен с тобой, – кивнул Смуга. – Мне и самому очень хотелось бы выслушать, что вы расскажете.

Салли давно уже задумчиво рассматривала сделанные Смугой фотоснимки. Больше всего ее заинтересовала история подноса с фигурками.

– Они и правда очень красивые и вполне могут быть из гробницы Тутанхамона, – заключила она.

– Брр, – перебил ее Новицкий. – В этом Египте, кажется, эти могилы вечно будут нас преследовать!

– Салли, зачем такие вещи клали в гробницу? – спросил Томаш.

– Об этом можно долго говорить, – ответила Салли. – Все связано с представлениями древних египтян о загробной жизни. Точнее, с работами, которые после смерти предстояло выполнить обитателям загробного мира.

– Разве и там нужно было работать? – с выражением явной грусти на лице спросил Новицкий.

– По египетским поверьям, жизнь в загробном мире являлась повторением жизни земной, – пояснила Салли. – За богатых все работы выполняли слуги. Но позже возникла идея, что каждый должен работать сам. Даже богач!

– О, вот это правильно! – воскликнул Новицкий.

– Подожди ликовать, – умерила его энтузиазм Салли. – И это сумели обойти.

– Каким образом? – скривился моряк.

– Сначала с помощью магических заклинаний, позволявших умершему избежать физического труда, а затем всяких магических статуэток – ушебти.

– Как-как? – переспросил Новицкий.

– Ушебти, – повторила Салли. – Фигурки, избавлявшие фараона от физического труда.

– Ясно, голубка! Значит, и там справедливости не отыщешь, – скривился Новицкий.