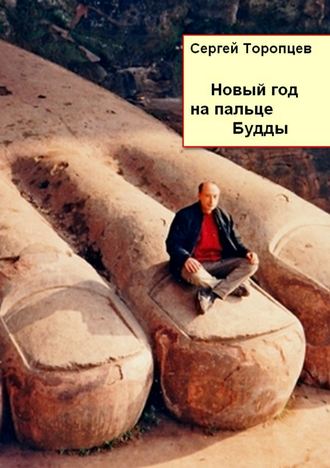

Сергей Аркадьевич Торопцев

Новый год на пальце Будды

Иль это иней осени, быть может?

Наверх взгляну – там ясная луна,

А вниз – и мнится край, где юность прожил.

Писал он это, конечно, не о себе – на юге, в Шу, где прошла его юность, с инеем и снегом не густо, но в Чанъань тогда приехал какой-то северянин, а была как раз солнечная осенняя «двойная девятка», то есть девятый день девятой луны – праздник единения с близкими, и они поднялись на лесистый холм, разлеглись под ветвями кизила, любуясь дикорастущими маленькими хризантемками, и принялись выуживать из корзин кувшинчик за кувшинчиком, по доу на брата, верно, пришлось, вспомнили, как положено в этот день, далеких друзей и родных, а когда очнулись, к ним подобралась луна, навевая грезы об оставленных краях юности – каждому свою грезу. Он и подарил собутыльнику это четверостишие на память о славно проведенном деньке.

И вот уже иней осени подкрался к нему самому.

В три тысячи чжанов – моя седина,

Она, как тоска, бесконечно длинна,

На зеркале вод – словно иней осенний…

Не знаю, откуда явилась она?

А сейчас «краем юности» ему представляется не далекое Шу, а сама Великая Белизна, какими-то смутными, неясными нитями притянутая к нему. В прошлом? В будущем? Отчего? Зачем? Он и сам не знает.

Тьма накрыла все девять областей страны. Разве только во взбунтовавшихся степняках дело? А этот страшный ураган, который унес с собой – уж, конечно, не в сладостную обитель блаженных Пэнлай – несколько кварталов блистательной Западной столицы. Потом – засуха, которая жестоко скручивала листья на деревьях в сухие трубочки, шуршавшие при малейшем дуновенье. И тут же – ливень, но не тот благодатный, что в силах напоить истосковавшуюся землю, а избыточный, беспрерывный, шестидесятидневный поток, словно вновь разверзлись в небе дыры, которые латала Нюйва. В общем, не так что-то в этой империи. И не нужен он ей.

Кувшинчик очень скоро подошел к концу, в нем не больше шэна. В былые дни Ли Бо для хорошей встряски требовалось доу вина – десять шэнов. В досаде он с силой хлопнул кулаком по борту, так что лодка вздрогнула, дернулась и сама, без вмешательства лодочника, поплыла потихоньку – прямехонько по лунной дорожке, будто увозила своего пассажира к небесному светилу из окутавшей его тьмы.

Легкий ветерок заигрывал с поверхностью озера, и водная рябь дробила дорожку на прихотливые штрихи света и тени. На такую голову, как у Ли Бо, даже побеленную временем, всего-то шэн вина подействовать не мог, но поэт явственно услышал неземной красоты «музыку Шуня». В искусстве звуков он, большой мастер игры на семиструнной цинь, знал толк, но такого не слыхивал. Будто сам Небесный владыка наигрывал ему последнюю мелодию земного бытия.

Воздух вокруг него сгустился, как бы очертя круг и оставив за его пределами опустевший кувшин, прикорнувшего лодочника, нахохлившуюся цаплю – все, кроме полосы света. От ног Ли Бо полоса уходила дальше, вверх, к луне, и узоры неба вокруг ночного светила сдвинулись в медленном круговороте, все убыстряя и убыстряя движение. Поначалу казавшиеся очень далекими, они приближались, вовлекая Ли Бо в свой пьянящий танец, и вот уже он тоже сдвинулся с места, шагнул на манящую дорожку и сомнамбулически пошел по направлению к луне.

Две фигуры в радужных одеждах – одна напомнила ему даоса Яна, которого он когда-то провожал в глуби гор (не забыл еще!), – возникли из тьмы инобытия в колеснице из пяти облаков, сопровождаемые Белым Драконом. Они пригласили Ли Бо присоединиться к ним, чудище пошевелило хвостом, раздвигая облака, и помчало Ли Бо вверх, будто на высокую гору, туда, где торжественно распалялся, слепя еще земные глаза, невыносимый свет Великой Белизны. Уже через мгновенье глаза привыкли, и Ли Бо последним земным усилием мысли подумал, что он, похоже, не уходит, а возвращается…

Сквозь блаженную полудрему лодочнику показалось, что его пассажир перешагивает через борт, протягивая руки к луне, бело-черными штрихами раздробившейся на поверхности озера, и исчезает. Но воду ничто не возмутило.

Одежда пассажира лежала на дне лодки. Только одежда, без тела. От нее исходил тот самый аромат благовоний, которым еще мгновенье назад был напитан воздух, опять вернувшийся к состоянию привычной осенней ночной сырости. «Познал Дао», – пробормотал ошарашенный лодочник про своего пассажира. Он слыхал, конечно, что ученые даосы в конце земного пути растворяются в познанном ими Дао-Пути, но впервые реально столкнулся с этим явлением.

«А как же его дух? Тела-то нет. Пустой гроб на родину не отвезешь, в могилу не закопаешь. Куда прилетать духу? Без могилы он что же, останется неприкаянным – мертвым, как говорят?! Вот ведь бедняга – прошел земной круг, и что от него осталось?!»

Часть 2

Близкое. Рассказы

Бамбук

У этой истории – своя История. Главное, что произошло с моим героем, случилось со мной – я видел Свиток. В 1988 г., в течение почти года проходя научную стажировку в Пекине, я бывал в художественных лавках Люличана, разговаривал с продавцами и знатоками, особенно часто с одним из них – тихим, скромным юношей. И спустя время завоевал его доверие, он открыл сундучок и развернул широкий, длинный свиток, на котором шелестящие в ветре бамбуки были покрыты болотной желтизной веков. Меня будто током пронзило, и это острое чувство я храню в душе – оно сродни высшему откровению, открытию мира. В моем кошельке не водилось достаточно звонкой монеты, чтобы приобрести такое сокровище. Но я помню каждый изгиб остролистного бамбука.

Каждое утро спозаранку он спускается со второго этажа вниз, поправляет свитки, висящие на стенах, смахивает пыль с яшмовых львов, достает темнозеленого единорога, которого, запирая вечером лавку, неизменно прячет в ларец темного лака с облезающей серой металлической вязью, но не начинает рабочего дня без того, чтобы не достать фигурку. Не самая ценная, скорее всего, конец Цинов, то есть рубеж девятнадцатого-двадцатого веков, но цилинь – «unicorn», как высмотрел он в английском словаре, – приносит удачу.

Он верит в это не только потому, что так сказано в мифах – «темных суевериях», как с дружным критическим пафосом осуждали на уроках в школе, где он учился уже на излете «культурной революции», или «сокровище народной мудрости», как стали писать в последние годы.

Несколько раз он заметил, что если оставить цилиня в ларце, то в этот день непременно случится что-нибудь неприятное, чаще какая-нибудь мелочь, но однажды его любимые бамбуки, отдохновение души, свалились с гвоздя, и после этого он понял, что единорогом пренебрегать нельзя. Как и мифами, старой литературой, порой еще попадающейся среди чердачного хлама, случайно избегнув сожжения в бушевавшем пафосе «культурной революции», свитками, брошенными в угол и однажды развернутыми – чтобы стать началом его лавки художественных изделий (сперва, по привычке идеологической осторожности, он назвал ее «Сокровища народных промыслов», а позже – то ли жизнь, меняясь, помогла, то ли сам повзрослел – поменял вывеску на «Нетленное искусство Китая»).

Если взглянуть на этого юношу со стороны – не мельком, как это обычно делают заглядывающие в лавку покупатели, а попристальней, что случалось достаточно редко, – можно было заметить в нем что-то старческое. Не в христианском смысле (мудро-отшельническое), речь-то, напоминаю, идет не о России, а о Китае. Миссионеры там бывали и обращали людей, даже большая община существует, храмы остались. Но старцы христианские до Китая не добирались. Они все больше замыкались в своих кельях. Наш юноша, впрочем, тоже. И тщедушен, как старец, как рассудительный старичок, сосредоточенный на своих то ли мыслях, то ли болячках.

Дело даже не в шаркающей походке, медленном ритме жизни, по-буддийски плавным, округленным движениям – ведь служки в буддийском монастыре не походят на спотыкающихся старичков, все они физически хорошо развиты и переступают хоть и мелкими шажками, но упруго, как бы ежесекундно готовясь сделать выпад, отразив всегда ожидаемое и никогда не застающее врасплох нападение.

Все дело в глазах – глаза у юноши угасшие. Словно жизнь его не интересует. Я и юношей-то называю его потому только, что не сумел подобрать в русском языке никакого возрастного наименования, что хоть как-то подходило бы к нему. Корень этого слова – в юности, крепости, здоровье. Владимир Даль в этом же синонимичном ряду ставит «молодца», но какой из него «молодец» – при его-то вялости. А будь он помладше, я бы остерегся отнести к нему слово «парень». «Мальчик» еще куда ни шло. Потому что мал он, незаметен в своей молчаливости.

То есть он, конечно, не был механическим манекеном, в английские словари вот заглядывает, одевается аккуратно, не в синюю рабочую робу или зеленый армейский китель, как было заведено с военизированных времен, а в европейский серый – по цвету, несколько вылинявшему, но отнюдь не из-за пыли, – костюмчик, довольно потертый, дань почтенному возрасту, и белую рубашку, застегнутую под горлышко, хотя на галстуки он не осмеливается, но зато воротничок всегда выглядит чистым, и как минимум еще одна сменная рубашка обычно висит на крыше перед окном комнаты, высыхая на ветру.

Правда, и манекен можно одеть, и даже еще лучше, но на новый, а уж тем более шикарный костюм юноше явно недостает доходов, которые приносит лавка, несмотря на раритеты, ярко выделяющиеся среди каждодневной штамповки.

Может, в раритетах-то и дело? Ведь они поначалу создают одни убытки, и довольно значительные, – отыщи, достань (купить-то не в силах, значит, надо выкручиваться, брать под честное слово, и люди должны верить, что честное слово у него – принцип, а не набор звуков), а потом храни этот раритет, дрожи над ним, холь и лелей, зазывай покупателей, рекламируй, чтобы продать, завышай, скрепя сердце, цену, а, случается, уйдет вещь – и такая жалость душу отяжелит…

Нет, не в раритетах дело. Даже при приличных доходах он все равно щеголем не оденется. Не смотрелся бы юноша, я уж не говорю, в модном, но даже в новом костюме. Он сам, как и его одежда, были из прошлого. Ему больше подошел бы длинный халат с боковыми разрезами – ципао, какие носили приказчики еще в позапрошлом веке. Штука удобная, просторная, в широких рукавах можно спрятать много денег, и никто не знает, богач ты из вельможного дворца с красными фонарями, что самодовольно лоснятся округлыми боками из вощеной бумаги, или нищий, подпоясанный дурно пахнущим платком со свалки. В таких халатах и в оперу ходили, щелкали соленые орешки за массивными столами в зале, потягивали крохотными глотками подогретое, чуть желтоватое шаосинское, дожидаясь любимой арии, и тогда начинали подпевать, порой подсказывать текст, а то и топать ногами, если какой-нибудь начинающий певец, не дотягивая, срывался с ноты.

Да только не был наш юноша ни щеголем, ни меломаном и шаосинского не пил. Правда, опийная трубка, кальян то есть, красовалась у него в лавке, дожидаясь покупателя, какого-нибудь немца пузатого, падкого до пороков, пусть даже лишь намека на оные. Но сам он к ней не прикладывался, как бы жизнь ни тянула забыть все невзгоды, смягчить безжалостные удары, утратить очертания непослушного тела, закачаться волнами моря бескрайнего, этим самым морем и стать и знать не знать про берега, его со всех сторон опоясывающие, для себя самих создавая иллюзию какого-то ограничения стихии, которая, может, только потому и позволяет им «ограничивать», что добра, мягка, нежна, как облако, из этой же стихии и вознесенное и вальяжно раскинувшееся над землей, почти не давая возможности заметить его неторопливое передвижение по небосклону.

Антикварий он, можно сказать, наследственный. Ну, антикварий, вероятно, слишком сильно сказано, собирать-то он собирал, а насчет понимания был слабоват, он ведь и школы не кончил, а кончил бы, какой от нее прок, школы времен «культурной революции»? И понятие «наследственный» тут, пожалуй, достаточно условно.

Этой лавкой на Люличане, старинном пекинском рынке художественных изделий, владел отец. Вот тот был настоящим антикварием. У него были вещи и даже Вещи, он знал им толк, имел клиентуру, не шантрапу прохожую, вызывающе позвякивающую тощим, в сущности, кошельком, а таких же, как он сам, знатоков, отличающих Сунов Южных от Северных, а не только откровенных Танов в соседстве с так непохожими на них Ханями. Ван Вэй у него в раритетах не числился – слишком известен, да и картин не так уж мало сохранилось.

У отца была своя, довольно оригинальная точка зрения, он утверждал, что запечатленное историей, оставшееся в ней и донесенное до наших дней – не лицо времени, а лишь его маска, то, что История хотела нам передать, позволяла нам знать, навязывала нам. Отец же вступал в диалог с Историей, искал приметы времени, нам уже и не известные, и в них разглядывал черты бывшего, но исчезнувшего, пытался впитать давно развеянный аромат.

Была у него, помнится, какая-то полуоблезшая фигурка женщины в колышащемся от ветра платье, вскинувшей руку к глазам – то ли прикрываясь от солнца, то ли выглядывая мужа, уехавшего за пограничную заставу, как Лао-цзы, где-то кому-то оставившего свой «Дао Дэ цзин», квинтэссенцию истинного духа эпохи, с той поры уже разнесенного ветрами. Отец полагал, что фигурка – из ханьских захоронений, и, вопреки всем мнениям эрудированных приятелей, в складках одежды ему чудились свободные накидки Ближнего Востока. Он как бы провидел в этой фигурке связь времен, земель, народов.

Фигурка стояла у него всегда на одной и той же полке, определенным образом повернутая – так, чтобы взор ее, стертый временем, но будто бы видимый отцу, был обращен туда, где чудесным образом в развеявшемся облаке Божьей Славы возникли скрижали моисеевы. Он знал час предрассветной молитвы потомков Моисея, и в этот самый час полуденное солнце в Центральном Китае стояло именно так, чтобы заставить женщину прикрыть глаза от слепящего жара. Солнца ли, Бога?..

Той женщины давно уже нет. Нет, не ушла она за мужем в пустыни Синая. Ее разбили. Вы не поверите. Мне самому трудно поверить. И юноше, тогда еще мальчику, тоже. Не просто столкнули неловким локтем с прилавка, а шмякнули об стену с торжествующим гоготом победителей. Отец окаменел. Не попытался спасти фигурку, не бросился собирать осколки. Слезинки не уронил. Окаменел, как ушел из жизни.

И ушел. Ночью он повесился в лавке, среди обломков терракота, нефрита, агата, черного лака, среди клочьев рисовой бумаги с ветвями сосны, что-то нашептавшей ему с пронзающей облака вершины, среди смятых свитков, накликавших ему беду изящно изогнувшимися императорскими наложницами, небесными красавицами Ян Гуйфэй или Ван Чжаоцзюнь, над растоптанными томиками «Сна в красном тереме» о трагически разбитой любовью жизни юных Линь Дайюй и Цзя Баоюя, этого «феодального наследия проклятого прошлого».

Утром на душераздирающие крики матери прибежали не соседи – те боялись. Примчались хунвэйбины с красными нарукавными повязками, делающими их в собственных глазах начальниками над всем этим темным сбродом недобитков. Не вчерашние парни, другие. Менялись, видимо, дежурные по этому важному объекту – «рассаднику феодальной культуры», нелегкий труд выпал славным защитникам «самого-самого красного солнца их сердец».

Они не позволили вынуть отца из петли, которую он добротно привязал к балке потолка. Их логика была несокрушима: повесился – значит, признал свою вину в отравлении народа и не смог вынести тяжести неминуемой расплаты и перевоспитания с помощью сияющих идей Председателя Мао. Пусть висит – в назидание другим.

Бог – уж не знаю, какой, китайское ли Единое Дао, давно уже ставший своим Будда или далекие, чужие Адонаи, Христос, Аллах, но явно кто-то из них, а может, просто Бог, один на всех, только называемый в разных местах по-разному, – сжалился, даже не столько над ним, уже ушедшим на запад, сколько над соседями, все еще остающимися на этом страшном, залитом кровью Востоке. Провисев совсем немного, тело рухнуло – веревка оказалась гнилой – на остатки всего того, что он любил, что было неотделимо от его жизни, что было его жизнью.

Ни один эрудит-приятель не пришел: кто-то остерегся, но большинство, вероятно, уже давно замаливало свои грехи перед народом на каком-нибудь лесоповале или в песчаном карьере, где им оставалось совсем немного потерпеть – и Бог сжалится над ними тоже, потому что все они были, как и отец, старые и немощные. А каким еще может быть носитель дряхлеющей феодальной культуры?!

Отца даже не похоронили – пришли эти, с красными нарукавными повязками, схватили тело и унесли. Навсегда. И нет над его останками земляного холмика под куцым кустом посреди поля, куда по весне, в День поминовения Цинмин, мог бы придти повзрослевший сын, принести еду повкусней, чтобы хоть после такой страшной смерти отец мог получить удовольствие от миски хуньдуней, еще не остывшего чуньцзюара, от щедро посыпанной кунжутом лепешки, от сочного яблока, что редко позволял себе при жизни. Чайничек подогретого шаосинского, а еще лучше кувшинчик жгучей эрготоу… И негде ритуальные деньги сжечь, чтобы дым их растаял в воздухе, может, указав, где бродит неприкаянный дух «признавшего», а на самом деле никогда не смирившегося и не раскаявшегося отца.

Мать устроила поминальный алтарь, не в лавке, которая под бдительным присмотром дежурных защитников «идей Мао Цзэдуна» месяцы и годы стояла не расчищенной от следов борьбы с вредоносными бациллами, даже не в комнате на втором этаже, где они спали и где проходила тихая, ласково-задумчивая, но далеко не самая яркая часть жизни отца, а на чердаке, куда потом снесли все обломки и клочья. Но даже и там алтарь был символическим – фигурку Будды они поставить не решились, потому что хунвэйбины время от времени поднимались даже на чердак, строгим бдительным взором оглядывая помещение, и если бы они увидели божка, их гнев был бы пострашней грома и молнии.

Мать просто положила на комод старую кепку отца. Все остальное – курящиеся свечи, ароматный дымок, блюдо с яствами – оставалось в воображении. Тем более, что и молитву она могла прочитать лишь про себя – удар, нанесенный смертью мужа, лишил ее звуков: не говорила, не слышала. Писать она не умела, так что свои желания ей пришлось свести к минимуму, который можно выразить жестами. Впрочем, какие желания могли еще оставаться у старой вдовы?!

Сын хотел уйти из школы, но ему не позволили, потому что «чесеиров» (уже мало кто помнит у нас это жуткое словечко с кривым оскалом – «член семьи реакционера») надлежало перевоспитывать, что и делали ежедневно. Перевоспитание заключалось, прежде всего, в труде – все, что раньше делали по уборке школы сначала старички-рабочие в нарукавниках и с метлами да лопатами, а потом ребята-дежурные, теперь взвалили на него одного. И приставили к нему двух ретивых хунсяобинов – «подрастающий отряд хунвэйбинов», смена «революционной смены». Дети есть дети, даже революционные, им быстро надоело шататься без дела, но бросить подопечного не решались, и тогда они принимались развлекать себя придирками к «недобитку», потому что только труд может очистить сознание «феодального последыша».

А вторая часть перевоспитания была отдана формированию «новых идей» в уже очищенном сознании, для чего ему специально читали «Юйлу» – «Избранные изречения» Мао Цзэдуна, последние редакционные статьи главной партийной газеты «Жэньминь жибао», заставляли зубрить все это наизусть, писать «покаяния» с использованием заученных цитат. Этими ржавыми гвоздями пытались сколотить его мир, как потом заколотили гроб его отца.

Потом с ним произошло, в сущности, то же, что с отцом, – крушение мира. Только в том и разница, что миры разные, мир отца был высок, красочен и светел, мир сына низок, душен, тускл и лишен переливов, вымазанный лишь одним цветом – красным. Выросший среди истинного искусства, он не успел достичь того возрастного рубежа, когда прекрасное, витавшее в лавке, озарит душу, смутно бродившую в предутреннем тумане, и вдохнет в нее жизнь.

Свиток, вертикальный лист бумаги со следами взмахов кисти, которая заново создает то, чем заполнен мир: горы и реки, цветы и камни, мужчины и женщины… – этот свиток содержит сокровенный, тайный смысл, и войти в него, ощутить связь с тобой, стоящим перед ним, не так просто, как вызубрить изо дня в день повторяемые слова о том, что все, что служит народу, революционно, а все, что служит эксплуататорам, реакционно. Где висели и висят такие свитки? В домах богачей и их прислужников. Значит – борьба с ними до победы! Так учили его школа и улица, и это пересилило молчавшие еще для него свитки на стене лавки.

Но трагедия отца все перевернула. Из борца и победителя юноша стал жертвой и побежденным. Он испытал несправедливость, почувствовал ложь и фальшь звонких лозунгов. И только тогда заговорили уже исчезнувшие из его жизни, но, оказывается, не из памяти свитки. Он стал видеть их внутренним взором. Потерявшие плоть, они вернулись к нему как дух, как смысл. Пустые стены ночного мрака раздвигались до стен маленькой лавчонки отца, увешанных свитками.

Лозунги, от которых он теперь отрекся, несмотря на то, что долбил их ежедневно, когда-то приносили ему ощущение всемогущества разрушителя. Свитки зарождали в нем ощущение всемогущества созидателя. Мысленно он пересекал по горбатым мосткам ручьи, несущие на восток опавшие лепестки цветов – увядших, но готовых через год передать свое цветение другим, карабкался по склонам гор к дальним хижинам, останавливался, пораженный яркой синей птицей, готовой запеть на ветке дерева гингко, слушал немолчный шепот сосны.

И однажды он решился подняться из омертвевшей лавки на чердак, куда сложили все останки «феодального хлама», сметенного революционным вихрем. Там не осталось ни одной не истерзанной, не разбитой вещи. Юноша осторожно брал их в руки, ощущал тепло камня, проникал в глубину мастерской линии кисти, которая в своем совершенстве соперничала с Божественным Мироустроителем.

И вдруг он замер.

Из погашенного, казалось, невосстановимого, но лишь приглушенного непомерным временем оранжево-коричневого марева прояснились бамбуки.

Основа, на которую была наклеена картина, порвалась и смялась, но сама картина осталась почти не тронутой. Юноша вспомнил этот свиток. Он был огромен – широкий, длинный, и трудно было найти место повесить его. Может, из-за этого, а может, по какой-то иной, с уходом отца уже и не ясной, причине отец не вешал картину, а держал ее в сундуке, лишь изредка разворачивая для себя или какого-то клиента, в котором признавал если и не знатока, то обладателя природного вкуса. Картина становилась как бы изысканным десертом беседы, проходившей на полутонах и сближавшей их.

Юноша осторожно вытянул свиток из кучи, разгладил. В сумерках бамбуки заговорили, перешептываясь с ветром, который ласково и осторожно, с любовью поглаживавал их чуткие листья, тонко и остро вытянувшиеся вверх, словно они хотели коснуться неба. Не заглушая их, а в каком-то удивительном созвучии с ними вдруг прозвучал гонг отдаленного буддийского храма и застучал мерными ударами по сгущавшимся сумеркам, поглощавшим остатки вечерней зари.

Там, за свитком, обнаружился мир, словно свиток был не плоским, а трехмерным. Это был мир отца, и сын вошел в него. Слегка удивленный, но не ошеломленный, будто свершилось это не впервые, будто мир был ему знаком, жил в нем в каком-то свернутом состоянии, как переживают оледенение не погубленные им организмы…

Прошли годы, и ледяной панцирь сошел со страны. Сверкнули первые лучи вновь восходящего солнца, но до полного воскрешения оставалось далеко, и я даже не уверен, что и сейчас оно совершилось до конца – до окончательной победы жизни над смертью. Все еще налетает порой шквал, вызывающий озноб, и тогда бамбуки опускают листья от неба к земле, словно прося защиты, и выразительный шепот сменяется тревожным шумом.

Но Люличан стал оживать. Первым ушел красный цвет, всегда любимый китайцами, но после недавних событий начавший наводить на них ужас. Вывеску «Служить народу» – белым по красному, размашистыми, стремительными, словно на боевом марше, иероглифами – сбросили с фронтона лавки. Ее содержимое – гипсовые Мао Цзэдуны да бравые солдатики Лэй Фэны – не решились сразу отправить на свалку: а вдруг Оно, та жуть, какую они боялись назвать по имени, еще вернется?! – но их задвинули в почти не видную глубь, и постепенно они все уходили и уходили, налетами возвращались, и вновь уходили, уходили… Кое-где их еще находят, доживающих век, истлевающих, но все еще сопротивляющихся.

Вернулись некоторые из старых приятелей отца, знатоков. Они пояснили юноше, что свиток этот – старинный, может, даже Сунский, когда бамбуки стали мерилом мастерства художников, значит, ему где-то под, а может, и слегка за тысячу лет. Краски выцвели и потускнели, но духовная сила художника, оживившая его, продолжает волновать и будоражить. И, раз войдя в этот мир, уже не выйдешь из него. Так и останешься в нем, зачарованный. Вот потому-то и держал его отец в сундуке, открывая лишь тогда, когда представал перед ним человек, достойный Свитка. Негоже такое сокровище пускать по рукам.

Знатоки предложили реставрировать картину, но юноша заупрямился – все сделаю сам, и тогда они научили его, как снять картину с основы, подобрать другую, подходящую не только по качеству, но и по колориту, а потом осторожно рыбьим клеем приклеить картину на новую основу.

Все это сотворив, юноша повесил было свиток на стену, но тот – знаменье! – упал, и тогда он нашел подходящий сундук – отцов-то был раскрошен топором победителя-разрушителя – и сокрыл туда свиток, словно от нескромного любопытства отгородил дух отца, дух художника и свой обновляющийся дух.

Он возобновил отцово дело. Это, конечно, не тот знаток, каким был отец, но вечерами, закрыв лавку, он достает свиток с бамбуками, и они беседуют допоздна. Мерно звучит гонг буддийского храма, и душа отца шаг за шагом подбирается к омертвевшему сыну, чтобы войти в него и оживить.

До сих пор юноша никому не показывает свитка. Сам он все еще напоминает старичка, и движения у него безжизненны, и глаза его мертвы. Даже когда он поднимается на второй этаж, в спальню, где среди жертвоприношений стоит яшмовый Будда, и зовет отлетевшую душу отца…