Сен Сейно Весто

Сумерки эндемиков

«Геллочка, – холодно произнес он. – Я что вам говорил насчет палиноморфем-сектора?»

«Что вы мне говорили насчет сектора?» – отозвалась младшая научная сотрудница враждебно, не переставая убирать пальцами влагу со щек.

«Вон там ваш споронос, – сказал лаборант, ткнув рукой куда-то в другой конец лабораторного пространства с насаждениями, сетями и загонами. – Идите туда сидеть и орошать».

Геллочка, повернув голову, с минуту рассеянно смотрела туда, потирая щеку, потом убежала, быстро набирая скорость и ловко лавируя между раструбами и турникетами. После чего до всех донеслись визг и крики, загнавшие, надо думать, споронос в состояние депрессии на сезон вперед.

Все опять загалдели было, заулыбались, но тут прибежал еще лаборант, уже старший, в сопровождении администратора станции. Младший лаборант сидел, снова прижав пальцы к переносице и закрыв глаза. Я уже примерно знал, что будет дальше. Все сразу облегченно вздохнули, зашевелились, кашляя и заглядывая друг другу через головы, но вскоре старший лаборант предложил кому-нибудь послать, наконец, за руководителем лаборатории, когда выяснилось, чья диссертация произрастала здесь.

Перед стесненными чувствами всех причастных снова завис неотступный образ. Контрольный надел, насколько можно было судить, не содержал в себе ничего интересного. Землю, местами до неестественности гладкую, местами безжалостно вспаханную, кое-где покрывала редкая поросль молодой зеленой травки, травка походила на сорняк. Она и была сорняком, точнее, хозяином с функциями катализатора, при определенных условиях призванным задействовать и вытащить на белый свет капризный рассадник грибов. Грибы, как ожидалось, своими свойствами гипногена должны были потрясти воображение научного мира. Конечно, эксперимент всегда можно воспроизвести, даже такой тонкий, как этот. Но для того требовалось найти что-то, без чего что-то еще не имело смысла готовить в течении многих дней и еще несколько лет ожидать прибытия на орбиту дежурного грузовика с партией экстракта нужной кондиции. «…Меня вахтовик-снабженец за грудь двумя руками держал, раз десять спросил, уверен ли я, что все экстрагоны задействованы и больше ничего не понадобится», – хрипло гремел руководитель станции, ломая себе руками затылок, обнажая зубы и обращаясь взором к небесам. Пока они таким образом бились головами в грядки, демонстрируя различные степени отчаяния, я уже размышлял над тем, насколько все может однажды усложниться, дойди до Комиссии сюжет инцидента. И, посмотрев вокруг, я подумал, что мысль эта пришла одному мне. Некоторые аспекты бытия могли усложниться прежде всего для нас, если еще точнее, для меня, сотрудника обособленного коттеджа. Я не сомневался, что новость дойдет в форме надгробной речи на тему о реликтовой фауне, беспризорно разгуливающей туда и обратно через периферию кодированной внешней защиты, как к себе домой. Один вид мато неподготовленного, свежего человека мог ввести в состояние обморока. Я не пробовал даже представить, как, в каком контексте тут проходили бы слезы младших научных сотрудниц и перепаханные земельные наделы. При всем при том Батута нельзя было просто отшлепать или надавать по морде, он все-таки принадлежал к вымирающей расе черных мато, при сохранении нынешних темпов сокращения популяции им оставалось в самом лучшем случае лет сто, и через несколько лет процесс будет уже необратим: статус Независимой Культуры запрещал оказывать кому бы то ни было помощь. Таким образом, диссертация целой лаборатории об уникальности свойств уникального спороноса укрылась Батутом и приказала долго жить. Батута нигде не было видно. Батут, яблочная душа, даже не подозревал, что вымирает.

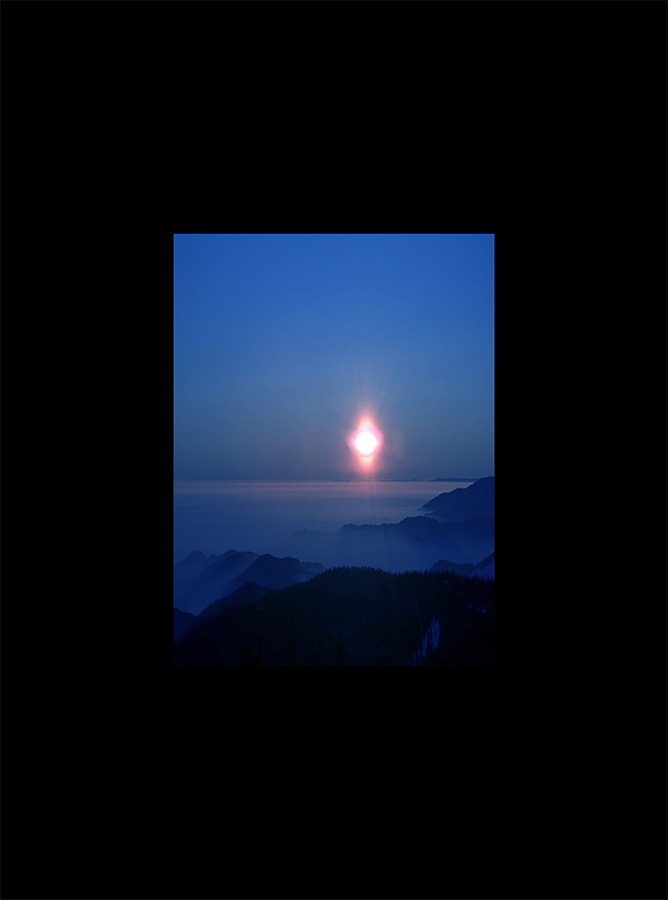

Когда длинные неподвижные тени легли на траву перед моим коттеджем и потемневшее небо согнулось под тяжестью созвездий, я взял стакан и пошел постоять перед сном у себя на пороге, приобщиться мысленно к ночной тишине. Пристроив плечо на привычное место к косяку и подняв глаза, я помимо воли придержал дыхание. Над затуманенным лесом снова висело апатичное проклятие ночи, нестерпимо яркий спутник Конгони. Их было несколько, но этому отводилось особое место. Весь в прожилках и тлевших плазматических пятнах, он выглядел, как приближение катастрофы. Ему даже дали официальное имя, но его так никто не звал, а звали только Пронус Ягуара. Несколько лун Большого Кольца выглядели бледными карликами, но эта своими приливами создавала проблемы. Названо было довольно точно. В этой ведьме в самом деле проглядывало что-то нехорошее, тяжелое, как от внимания древесной кошки. Мне всякий раз делалось не по себе, когда она застревала вот так у меня перед коттеджем, заливая все холодным светом, пялясь прямо в лицо. Нечто необъяснимое и притягательное содержалось в этом куске недоделанной эклиптики, как может быть притягательным вид отвесной пропасти, начинавшейся сразу у тебя за спиной и которую ты чувствуешь даже пятками и голым затылком. Спутник надвигался настолько близко, что его прожилки и тлевшие сине-багровым светом плазматические пятна у старожилов служили прогностиками погоды. В пределах дельт ей лучше было не попадаться на глаза.

И всякий раз, когда она у меня вот так зависала, нагнетая напряжение, то и дело чудилась мне сопровождавшая ее неразборчивая, стоявшая непрерывно в ушах, траурная музыка без начала и конца. Музыка натягивала нервы на тишину, заставляла бегать по затылку мурашки, низко держать голову и готовиться к худшему.

Я, приветствуя, загородил себя от этой страшной штуки, поднял стакан выше уровня глаз. Игравший блестками стакан, до половины заполненный темной жидкостью, брызнул прямо в лицо и во все стороны разбитым на множество частей светом. Примерно так могла выглядеть полость кишечника у шаровой молнии. Ужас.

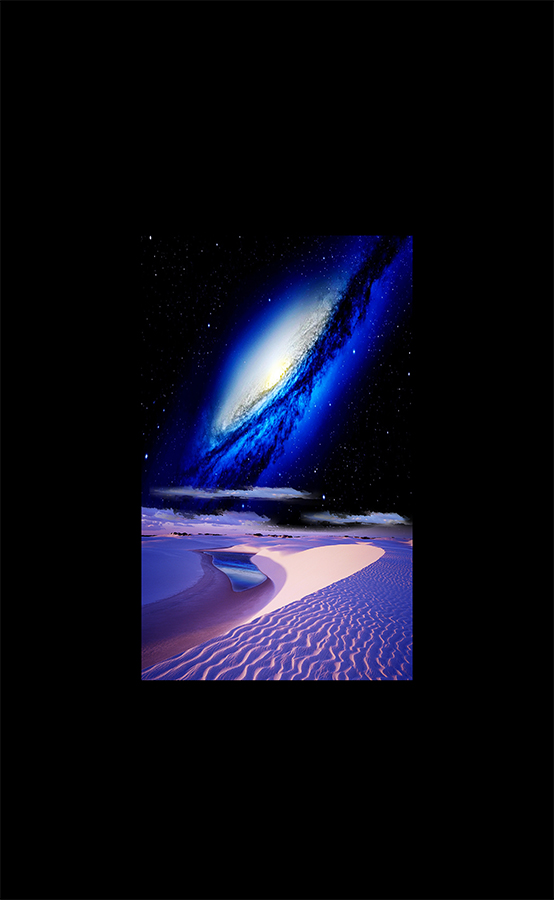

Укладываясь спать, я глядел на звезды прямо над собой и думал, что будущее мира стало слишком определяться людьми, исходившими из какого-то космического понимания реальности, что все идет так, как идет, и значит, все в конечном счете не так уж плохо. Наверное, это очень удобно. Ты приходишь в этот мир, как приходишь в жизнь, лишь на время, и никому ничего не должен. Я всех их хорошо понимал. Но иногда, в такие дни, как этот, я их почти ненавидел. И мы тоже хороши. Тут все, кого ни возьми, чего-нибудь придерживаются, последовательно и с посезонными данными на руках. Было в этом что-то бесполезное, оцепенелое, как внимание водяных ос. Между уютом духа и свежим воздухом пролегала пропасть непростых решений. Под занавес еще одного сумасшедшего дня, помучившись сомнениями и тщательно все для себя взвесив, ясно отдавая отчет о возможных последствиях и принимая на издерганную совесть грех еще одного компромиссного решения, я сделал выбор в пользу звездного неба, отправившись спать на крышу коттеджа. Пусть они там трижды завернутся моим гамаком, мстительно подумал я.

2

При всех своих несомненных достоинствах ночной отдых на крыше имел тот недостаток, что с темнотой, где-то уже ближе к последней луне, вся зеркальная поверхность моей играющей спектром крыши с рядами фотоэлементов покрывались россыпью росы, включая то, на чем я лежал. Здесь все блестело и сияло, как после дождя.

Зеркало крыши можно было, конечно, периодически сушить, но, во-первых, объема моих энергозаборников едва хватало, чтобы сектор систем обеспечения поддерживать хоть в каком-то подобии боевой готовности, предписанной здравым смыслом, а не только нашим начальством Иседе Хораки; кроме того, мне и в течении остального дня тепла хватало с избытком. Мой приученный к снегам организм во сне как-то излишне чутко и беспокойно реагировал на излишки теплового излучения – и потом еще нагретое стекло начинало в конце концов привлекать внимание светлячков, игнорирующих даже область постоянного магнитного поля. Мой коттедж не был создан для осады. В общем, вопрос достаточно спорный, где лучше спать, – здесь или там.

Я сам давно заметил за собой эту детскую привычку избегать оставаться на ночь в замкнутом помещении. Даже когда оба стекла стен-окон были забраны в стороны, все время чего-то не хватало. Когда в коттедже принимались бродить из угла в угол сквозняки, я включал запись падающего дождя и потеплее укутывался в одеяло. Спать в изолированном от среды помещении я не мог.

Специалисты говорили, что предубеждения нашего дня против искусственных ограничений и любых скоплений людей имели вид наследственной идиосинкразии. Неприязнь к замкнутому пространству с наступлением темноты была записана в генах. Так выглядела парадоксальная реакция организма на чуждую среду.

Я полежал еще, разглядывая звезды. Весь сон куда-то ушел. После пережитых за день нагрузок организм переходил какой-то порог возбуждения и начинал гореть, делая невозможным то, в чем сейчас нуждался больше всего. Это было надолго. Хуже всего, что именно завтра нужно было встать как можно раньше и именно завтра мне нужно будет легкое, послушное тело, которому я смогу полностью доверять.

Самый сильный удар по противникам экспериментальных открытых поселений на враждебном материке был нанесен несколькими стереослайдами, обошедшими в свое время сеть всех изданий: на одном была пара сутулых, черных и мрачных карбоновых кошек, длинными языками обрабатывающие полуголого малыша в коротких штанишках, барахтающегося в траве, задыхаясь от щекотки. На фоне этого согласия молодая мамочка беспечно накрывала под деревьями столик. По большому счету, прием был не совсем честный. Если кошки ручные, то от них трудно было ждать другого. Впрочем, кому-то это нужно было сделать. Еще рассказывали, что по-настоящему оценить и понять на расстоянии такое трудно. Попросту так чувствует себя хищная особь, включенная в стаю единомышленников.

Впрочем, за новичком здесь всегда сохранялось право на пребывание в огороженных вольерах. Как и на обычные средства индивидуальной защиты «волчьи когти». Модельный ряд табельных парализаторов – вплоть до многозарядного тяжелого автоматического оружия с оптикой сенсорного наведения – еще и до сих пор пылился на складах в нераспечатанных контейнерах. Трудность состояла в том, что местная агрессивная среда редко бывает представлена одной особью. И они совсем не боятся оружия. Сочти древесная кошка, едва различимая даже при свете дня, что пришелец представляет угрозу ее миру, человеку все это может просто не успеть помочь. Поначалу все обрадовались «щупам», компактным штучкам моментального действия, парализующим зрительную мышцу. В результате нефасеточный глаз терял способность к перемещениям и постоянный сигнал от объекта переставал восприниматься. Другой эффект обрушивал на зрительный нерв воздействие, подобное кратковременному ослепляющему свету, который сменяла полная темнота. Нововведение воспринималось как панацея от неприятностей, пока не выяснилось, что «щупы» имели побочные действия по типу нарушений обратных связей и паралича соседних воспринимающих систем. Дело в том, что в условиях этой среды любое сколько-нибудь продолжительное нарушение обонятельной системы или слуха неминуемо вело к гибели. Раз наблюдавший, как зверь без конца бродит по одному месту, тычась во все деревья подряд, больше никогда инструмент с собой не брал. Здесь все старались обходиться своими силами. Контейнеры стояли нераспечатанными.

Кроме того, существовал целый подотряд «не хищников-не животных-не растений», к которым вообще было непонятно, как относиться. В особо лунные ночи те выбрасывали патоген, исключительно стойкий феромон, направляющий жизненно важные процессы жертвы по патологическим путям.

В предгорьях Падающих Гор было найдено невысокое пушистое растение с мягкими голубоватыми лапчатыми иголками и крохотными шишечками, радующее глаз и приветливое, группирующееся местами целыми зарослями. Растение поразительно напоминало земное, разновидность кипарисовых.

Точнее сказать, растение до ужаса напоминало самый заурядный вид дикого можжевельника, некогда распространенного в не слишком холодных лесах и горах далекой прародины – нашей исходной планеты. Так все потом как с ума сошли: едва ли не вся Миссия в полном составе со всем обслуживающим персоналом бросилась обсаживать и обстраивать свои «отшельники» и коттеджи этим совсем неброским растением, которое и не растением оказалось вовсе, а было ближе к зоофитам. У человека, правда, патоген затрагивал больше пути психических реакций, но от этого зачастую бывает не намного легче.

Последовавшее внезапное, без каких-либо видимых причин повсеместное вымирание организма побудило даже обратиться к радикальной идее – об эволюционно сложившейся системе организмов симбиотического типа на ином, отличном от известных, принципе: тесном союзе биоединиц, принадлежащих единому пространству, но разному времени. Открытиям кто-то аплодировал стоя, кто-то угрюмо ждал продолжения. По каким-то причинам Конгони был обойден вниманием вездесущего принципа Оккама. Это влекло за собой следствия, из-за которых плохо спал не один я.

К слову, идея эта в свое время так впечатлила руководство, что ее отцам урезали свободный доступ в зоны расселения симбиота. Тем, правда, руководство не ограничилось, и позднее перед теоретиками-фундаменталистами стали сами собой закрываться двери. Теперь уже я в свою очередь аплодировал Миссии за грамотный подход к грубым реалиям дня. Проблема отделения науки от вздора как никогда остро стояла именно у нас, на Конгони.

По поводу же секторов безопасности и огороженных вольеров подотчетная ведомость с легкой укоризной (явно заготовленная для комиссии экспертов) отмечала, что «они пустуют». Они пустовали, насколько я мог вспомнить, всегда. А вот это уже было серьезно. Фактор риска всем стал смертельно необходим, как обязательный комплекс вакцинации.

Что до отдельных случаев столкновения с местной средой, всегда слишком быстрой и слишком умной, то здесь приходилось касаться весьма деликатной и болезненной темы системы ценностей. Разумных приоритетов, темы, которую не обсудишь так просто ни с кем, и обсуждать которую невозможно и не принято стало вообще. Каждый это для себя решал сам. Решал про себя, в меру отпущенного времени, вынужденный молча готовить свои стереотипы на все случаи жизни, делая это, как требовало время, – без всякого воодушевления. Разумные приоритеты, я заметил, вообще не умеют вселять воодушевления. Я действительно не знал здесь никого, кто бы сознательно стал посредником в уничтожении неповторимого мира – живого вида или подвида, которому и без того в лучшем случае остается на один вздох, еще сомневаясь, часто неподвижно глядя в глаза не задумываясь убивающей среде, оттягивая выбор до последнего и думая не столько о деле, сколько о том, как потом предстоит жить с сознанием своей правоты и убийством зверя пугающе высокой организации – почти сапиенса.

В конечном счете все будничные рекомендации экспертов по выживанию в нечеловеческих средах сводились к элементарной наблюдательности. «Это – не акулы, – как с мрачной решимостью учил один путеводитель по местным достопримечательностям. – Но чем чаще вы будете видеть в них акул, тем проще и безопаснее будет ваше погружение в мир ваших иллюзий…»

Глава Третья

1

На полянку перед моим коттеджем, и прямо под мои заспанные глаза, но еще как бы держась в тени, снова приперся ухолов, матерая особь эрасмиков. На настоящий момент подотряд эрасмотазовых, можно сказать, до какой-то степени процветал здесь, ставя в тупик экспертов. Ухолов чем-то напоминал то ли дерево, то ли рослого горбатого двуногого лося с шапкой крепких рогов.

Этот ходячий ужас успел в свое время устроить настоящую панику в среде специалистов своей способностью использовать солнечную энергию для развития отдельных частей и органов. Ухолов был настолько вынослив и непробиваемо дремуч, что мог жить в горах на диком холоде на сумасшедшей высоте, где не росло ничего, кроме содержания углекислоты. Именно поэтому, впрочем, там никто ему не мешал, и на всей суше это был едва ли не единственный случай адаптации, за судьбу которого, по крайне мере, на ближайшее будущее, можно было не беспокоиться: согласно последним данным посезонного анализа численность эрасмиков оставалась прежней. Удивительно, как такой теплолюбивый организм переносил гипоксию у себя в горах. Вместе с тем, в сердитом виде эрасмик сам по себе мог быть опасен и быстр, а стая из нескольких особей объединенными усилиями могла противостоять даже непревзойденному аппетиту парапитека. Правда, эрасмики редко объединялись в стаи.

Нынешним экземпляром я только на днях был уже единожды посещаем, тогда он тоже молча шуршал травой, маячил перед домом, ненадолго застревая на одном месте, и я глазом не успел моргнуть, как обстановка, в исходном виде мирная и изучающая, перешла к до крайности взрывоопасной. Эрасмик угнетенно таращился мне на ступеньку крылечка, тяжело дыша, складывая безразмерные уши дельтапланом, угрожающе втягивая голову в плечи и пригибаясь к земле с явным намерением встретить стену головой. К счастью, я вовремя сообразил, что ему мешало жить. О нет, вскричал я и побежал сдвигать стекло, пока он не разнес мне половину коттеджа и не убился сам. В часы наивысшей остаточной радиации я держал внешние стены своего ти-пи открытыми, и сквознякам было где побродить.

Сегодня эрасмик выглядел заметно спокойнее. Не торопясь обострять ситуацию, он скромно торчал у меня на тенистой полянке, с достоинством ожидая появления в дверях соперника. Сколько он мог так стоять, флегматично пялясь и встряхиваясь, я выяснять не стал.

Сегодня по программе у меня было предаваться унынию и коротать очередной выходной, томясь от вынужденного безделья. Ожидалось, оба нестационарных спутника почти весь день будут висеть на орбите над душой, и передвижения ни одного вездехода не смогут остаться не замеченными. Конечно, это, не означало сразу, что такие передвижения начнут тут же замечать и отслеживать, но при необходимости выполнить нужные операции задним числом было можно. Меня это не устраивало.

База исследований Миссии пока оставалась далека от понятия зажиточности. Стоял даже вертолет, но все знали, что получить к нему доступ было реально не иначе как с кровью вырванным разрешением наперевес, продав свое тело и все остальное в рабство на несколько перевоплощений вперед и только перешагнув через трупы ближайших конкурентов, – обычная история на землях любой Независимой Культуры. Так что всем прочим рядовым исследователям приходилось рассчитывать на свои тренированные мышцы. И, как предел ожиданий, на стандартный поисковый глайдер. На болотах, а также в зонах повышенной вулканической активности, без него делать было нечего. Совсем другое дело – океанологическое отделение Миссии.

Вот у них этого добра было столько, что враждебность по отношению к соленой воде со стороны всех директорий стала общим местом. Они держали себя, как любимое дитя в окружении медленно умирающих. О том, как жили они, стеснялась вспоминать даже отчетная ведомость. Эти предприимчивые всегда хорошо загорелые и неприятно жизнерадостные особи мало того что непринужденно перехватывали последний кусок хлеба, у них еще хватало наглости составлять сметы, от которых терялась даже комиссия экспертов. Где-то еще на заре периода Освоения, в пору административной безнаказанности каким-то залетным экспертом в полузастольном настроении была однажды безответственно обронена фраза о приоритете океанологических исследований – и теперь половина биологической Миссии должна была бегать на радиовызов начальства по поводу каждого носового платка. И это при том, что, как сообщал один путеводитель, акватория Конгони – «официально наихудшее место обитаемых миров, которое вы могли выбрать поплавать с аквалангом».

Все сходились во мнении, что такое положение не может продолжаться бесконечно. Как написал на своей двери один аспирант, «ты сможешь забрать справочник, только выковыряв его из моих холодных, мертвых, негнущихся пальцев». Даже среди наблюдающих экспертов есть трезвые умы, понимающие, что на одной воде далеко не уедешь.

Компьютерные архивы строились на грибах – их соединяли электродами на носитель с главной загрузочной записью. Мицелий был широко известен как непревзойденный коммуникатор: в систему связи им включались не только ему подобные, но и бактерии, вся доступная корневая система и растения. Каждый элемент работал по принципу прямых-обратных связей нейронных цепей, все выполняли лишь две главные функции: сигнала связи и памяти. Когда грибов не было, их заменяли органеллами и всем, что только в принципе было способно имитировать мицелий.

По таким вот самопроизвольным выходным и по вечерам я, как правило, бездельничал, предаваясь унынию, иногда созерцательному и тихому, иногда самоироничному; временами я безысходно пялился на звезды, не двигаясь часами, либо просто валялся мешком в темном углу, с мертвым остервенением отсыпаясь сразу на несколько дней вперед, просыпаясь только, чтобы сменить бестолковому головному сенсору программу внешнего предела на темное время суток; в такие моменты я лежал, не в состоянии предсказать текущий день недели и была ли на самом деле задействована защита периферии или же то было только осуществление во сне насущного желания и нет ли уже в доме кого-то из посторонних. В особенно теплые дни, как сегодня, я просто грелся под солнцем. Я знал, что это пройдет. Обычно это проходило. Вот, скажем, иголка. Никто не говорил, что будет легко. Можно каждый провал оправдывать стечением неблагоприятных обстоятельств. Можно этого не делать, взять себя в руки, сделать над собой усилие и пойти постоять под душем, смыть настоенный пот и остыть.

Уже через пять минут стояния под водой мне пришло в голову, что радиус перемещений парапитека напоминал тактику «быстрого реагирования» ассоциаций прибрежных речных водорослей. Я даже перестал подставлять лицо воде, боясь, что догадка исчезнет, оказавшись новым призраком. Водоросли, индифферентные, казалось, ко всему на свете, в период сезонных изменений частоты излучения светила вели себя непредсказуемо. Они словно умнели на глазах. Водоросли словно знали, где нужно быть, когда этого не знал еще никто. Именно так вел себя питек. Если заурядная подчиненность популяции цикличному изменению внешней среды окажется общим правилом, я больше не буду метаться в поисках предположений и висящих над лесом мошек. Я смогу строить программу поведения. Делать прогнозы. Это стоило проверить. И это могло дорого обойтись всей программе исследований.

На этом месте я открыл глаза, полоща рот, и еще успел заметить сквозь бившие со всех сторон брызги, как за полупрозрачной спектральной ширмой меркнет на секунду в полутемной ванной слабая подсветка и тут же загорается вновь, чуть тусклее. Закрыв глаза, я постоял, подставляя лицо воде, ожидая, не придет ли в голову чего-нибудь еще, но ничего не приходило. Подсветка вела так себя уже не первый раз, это означало только одно: рабочая программа периферийной защиты делала попытку переключиться с одного блока питания на другой. Не преуспев, через полминуты она сделает повторную попытку и вернется в исходное положение, восстановив режим освещения. Либо же нет, не вернется, и тогда придется выбираться, шлепать наружу и переключать вручную. С другой стороны, не из чего не следовало, что перемещения питека не являлись обычным совпадением. Не говоря уже о том, что набивший оскомину феномен терпеть не мог открытой воды. Мне теперь казалось, что я начинал понимать, как эта химера без всякой помощи механизмов умудрялась сдвигать такие большие камни.

Мы видим лес и не видим отдельных деревьев. Глядя на них с высоты своего опыта, далеко не всегда можно с твердостью поручиться, что это действительно лес, а не, скажем, мегапопулянт-плазмодий, сосредоточенно мигрирующий куда-то по своим делам и чужим головам. На следующее утро могло оказаться, что псевдорастительный покров-сообщество неслышно отцвело между делом куда-то в неизвестном направлении. Голый лес стоит, словно так задумано от основания мира, и ты стоишь тоже, разводя в стороны руками. Потом начинается самое интересное. Когда с большим трудом воссозданная таксономия идет на сырье, это ставит упрек не твоему будущему, а будущему того мира, что лежит вокруг. Но дело тем обычно не ограничивалось. Так как сразу вслед за свалившим верхним растительным покровом менялась не только влажность грунта, содержание солей, организация других растений с корневой системой и потребление света, но и наступали самые серьезные климатические изменения. Сквозило так, что перед лобовым стеклом пролетали деревья. И возникал естественный вопрос.

Если мы не в состоянии достаточно уверенно делать прогноз развития даже отдельной части, то как можно судить будущее биологического мира в целом? И вообще, как понравилось спрашивать моему соседу, какое право вы имеете быть печальным, не зная, куда мы падаем?

За ширмой в жилом отсеке что-то происходило. По лицу бежала вода, и я не сразу понял, что. Полоща рот, я смотрел сквозь мутное стекло, вода хлестала, и я убавил напор. В душевой кто-то стоял. Неопределенные, двусмысленные очертания, что начинались и тянулись за забрызганной ширмой черного стекла, были как сюжет пережитого ночного сна: ты знаешь, что что-то не так, но ничего не делаешь, ожидая, когда течение сна тебя смоет. Очертания стояли, и я стоял тоже. Потом неясный силуэт сдвинулся с места и медленно стал тянуться через весь отсек, осваивая его частями, со многими предосторожностями: это всегда разумно делать в пределах всякой чужой территории. Так надвигаются маленькие неприятности, когда большие заняты делом. Тени напоминали о ярком солнечном утре, что стояло за порогом, о невезении, что преследовало, как неудачное расположение звезд. О неисправности периферии они напоминали тоже. Это не могло быть игрой света. Я перестал полоскать рот.

Выглядело так, словно под крышей коттеджа находился кто-то лишний, который сам хорошо понимал, насколько он тут лишний. Сдвинув стекло ширмы, я выглянул в щель и с некоторым удивлением обнаружил прямо по курсу пару особей полосатого крабчатого ямеса в полный рост, прославленных своей осторожностью и наглостью. Их звали так за манеру передвигаться боком, обследуя по пути все, что представляло интерес. Каждый был размером с хорошего гуся, и оба недоверчиво нюхали воздух, готовые при первых же признаках надвигающейся угрозы вернуться на исходные рубежи. Они одинаковыми движениями теснились, вперевалку заглядывая под всё, что лежало. Комната со снятыми окнами была полна света и сквозняков. Всё недвусмысленным образом говорило за то, что защита периферии, перетрудившись за ночь, ушла отдыхать. И это могло кончиться совсем неприятно. Вот ведь паразиты. За все время моего пребывания тут ямесов вживую мне удавалось видеть только два раза, и оба раза у себя в ванной.

Я выбрал, не спуская глаз, на ощупь мочалку побольше, помял в руке под водой, чтобы дошла, вместе с тем стараясь не тянуть и не опоздать, я уже понял, на что они нацеливались. Мышкующий тандем дружно, как застигнутые врасплох насмерть перепуганные куры, вылетел на свежий воздух беспорядочными растрепанными комьями, разбрасывая кругом себя фрагменты обстановки и опрокидываясь на всех поворотах. Больших крабчатых ямесов я не любил даже заочно. После них оставалась тонкая невыносимо колкая шерсть со специфической структурой строения. Рассказывали, попав в дыхательные пути хищника, такая шерсть могла наделать массу бед.

На полу валялись копии печатных раритетов. Даже реликт соседа, череп «Хомо кто-то», тоже лежал на полу, отполированный временем и реально откопанный где-то на далекой прародине – нашей исходной планете, который я выиграл у того в партию го. Пейте из него земляничный мусс, посоветовал сосед. Переживете всех злых духов.

Вытираясь полотенцем, я прошлепал по полу, стараясь смотреть под ноги и вспоминая, куда дел карандаш. Я глядел на пленки и уже чувствовал, что угадал. Питек в самом деле повторял миграции водорослей, и это могло означать только одно. Я уже знал, где он будет следующим утром.

Отнеся полотенце, я переключил программу защиты периферии, потом решил сделать влажную уборку. Снаружи возле полянки, покойно сложив перед собой лапки и оседлав проросший грибами сук, снова тихо сидел, глядя на меня, шаронос. Вот заразы, подумал я, засовывая веник в ведерко с водой. Ведь только же помылся.

Залитая солнцем полянка исходила прохладными утренними запахами. В траве за проемами снятых окон в тени тонкими голосами звенели, готовясь к жаре, вьюны. Добросовестно проделав влажную уборку, я снова принял душ, потом, не вытираясь, встал в дверях со стаканом в руке, привалясь плечом к косяку.

Я стоял и смотрел, как беспечный ухолов-эрасмик с хрустом вламывается в мертвые сучья висячих трав, покидая меня и пределы периметра под защитой, прокладывая себе путь там, где никто кроме него еще не ходил и, надо думать, ходить не станет. Невидимый отсюда ухолов, удаляясь, тряс ветвями, со стуком роняя на землю перезревшие плоды, цепкие коконы сыпались за ним, сгоняя с насиженных мест мотыль и пугая прилипшие к грунту спороносы. В последние дни что-то происходило, то ли во мне, то ли рядом со мной, мне не хватало темноты ночью и света днем; иногда мне казалось, что я стал терять что-то из прежней своей созерцательности. Я заметил, что во мне прибавилось самомнения и неприязни; проклятое время распоряжалось мной, даже когда я спал. Я снова вспомнил последний разговор с соседом проливным вечером, он говорил об амнезии детства и ее удивительной схожести с беспамятством детства цивилизации: о странной способности современного человека не держать в памяти практически ничего, что хоть как-то касалось периода истории до того порога, за которым начиналось наше время – утреннее, синее, теплое и умытое. Детство человечества мертво. Оно похоронено и давно забыто. Детство человечества, по его словам, так же, как и раннее детство отдельного человека, покрывается непроницаемым спасительным туманом амнезии, и это, говорил он, закономерно, это хорошо. Взрослый человек, за исключением редких бессвязных обрывков, без посторонней помощи не в состоянии вспомнить первые несколько ключевых лет своей жизни. И взрослеющее человечество преодолевает ту же черту, где открываются совсем другие виды и за которой остается переход в иное состояние. И совсем другое измерение диктует совсем другие правила. Все, что было до, очень незаметно тонет в беспамятстве времени. По его мнению, это единственное, что свидетельствует в пользу пресловутого прогресса. Человечество еще очень молодо. Все еще только начинается. Вообще, я много занимательного смог для себя почерпнуть из бесед с ним, раньше я даже не задумывался, что все обстояло даже хуже, чем можно было себе представить.