Сборник статей

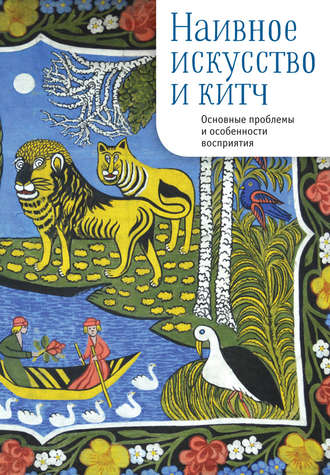

Наивное искусство и китч. Основные проблемы и особенности восприятия

И все же, несмотря на то что официальной позиции противостояла уже другая, которая строилась на более реальных фактах, большей части исследователей, работников культуры, да и самих мастеров народных промыслов было непросто отказаться от проекта, существовавшего на протяжении десятилетий, даже под натиском наступивших перемен. К тому же взгляды специалистов, которые старались уйти от существовавших стереотипов, судя по всему, только еще зарождались и находились в стадии «вызревания». После долгих лет существования проекта трудно было свыкнуться с мыслью, что традиционная народная культура постепенно утрачивает способность существовать и развиваться в качестве актуальной культуры и сохраняет свои позиции лишь в качестве «культурного наследия»[47]. Сторонники государственного проекта (а в их числе были не только чиновники, но и художники Академии Художеств, члены Союза художников, писатели, люди искренне любящие народное творчество, искусствоведы, посвятившие ему свою исследовательскую деятельность) не допускали мысли, что столь любимый ими предметный мир традиционной народной культуры, некогда представлявший явление синкретичное, тесно связанное с бытом, образом жизни и мышления (по сути своей архаичного) своих создателей, постепенно исчезает. А мир современных мастеров, не обладая той первозданной универсальностью, крепостью, семантико-содержательной наполненностью, функциональностью, символической образностью, уже представляет собой как бы вторую жизнь традиции. Вот почему очень немногие могли представить себе развитие народного искусства вне государственного проекта.

Этим же можно объяснить и то обстоятельство, что на протяжении 1990-х годов, несмотря на происходящие в России политические, экономические и культурные перемены, советский государственный проект развития народного искусства все еще не терял своей силы (хотя заметно ослабел гуманитарный фактор, сократилась роль государственных учреждений, при этом все более возрастала материальная, рыночная заинтересованность). Достаточно напомнить, что сегодня на многих промыслах создаются (но порой по истечении некоторого времени распадаются) акционерные общества, всевозможные объединения, авторские коллективы и т. п. Причины в том, что, по представлениям многих деятелей культуры, «рынка у нас по-прежнему нет», все слито и не расчленено, потребитель и производитель связаны «не тем, что надо», критерии оценок деформированы и т. п. Тем не менее нельзя не признать, что появление свободного рынка в нашей стране, несмотря на все его отрицательные стороны (художнику и мастеру трудно приспосабливаться к другому миру, к новым требованиям, эталонам, угождать чужим вкусам, в силу чего происходит вырождение профессионализма в корпоративность и т. п.), почти стихийно создало обширную сферу для деятельности людей. Рынок пробудил инициативу у многих не только к коммерческой стороне дела, но и к творческой (на основе переосмысленных заново традиций). Сложилась определенная социокультурная ситуация, в которой множество людей устремились к самореализации через творческий процесс, самоотдачу, поиск. Не случайно и в авторском творчестве, и в работе промыслов постоянно происходят перемены (на основе иных экономических отношений, касающихся в том числе и способов реализации продукции, создаются новые самоорганизующиеся формы творческих объединений, центров, ассоциаций). И, как результат, в нашей стране образовался огромный пласт культуры, именуемой критиками по-разному: «массовой», «популярной», нередко «салонной», а то и «китчем», но, по существу, представленной вещами, чем-то напоминающими традиционные народные изделия, получившие свою новую жизнь. Процесс этот не завершен, хотя и в болезненных формах, но продолжается. Сложится ли новый проект, будет он один или их будет несколько, пока сказать трудно, в известном смысле наша отечественная культура и по сей день находится на перепутье.

Дефиниции китча и самодеятельное искусство 1970–1990-х годов: дискурсивные смещения

А.А. Суворова

Пермь

История понятий – отдельная сфера, которая помогает выявить дискурс исследуемого феномена, определить его смыслы и значения. В период тоталитаризма прослеживается, как система идеологем трансформировалась в сверхтекст мифологем[48]. В эпоху застоя, как ни парадоксально, идеологемы продолжали использоваться, становясь устойчивыми клише и получая дополнительные научные и популистские обоснования. На протяжении советского и постсоветского периодов происходит идеологическое переосмысление семантических сфер философского, религиозного, этического, художественного знания.

По мнению культуролога Владимира Паперного, и авангардная «культура 1», и тоталитарная «культура 2» связывали смысловые преобразования с изменением понятий. В. Паперный описывает ситуацию сакрализации имени / понятия в «культуре 2» (в том числе периода «застоя»). Пафос часто сочетается с негативным отношением: «Вообще все, чего нельзя воспринять чувственно, вызывает у культуры большую настороженность»[49]. Также интересно наблюдение, что в «культуре 2» всякое событие искусственно, так как за ним стоит чей-то добрый или злой умысел. Исследователь приводит необычайно показательный пример трансформации смыслов слова «вредитель» в «культуре 1» и «культуре 2»: «Еще в 1932 году в алфавитном указателе к Собранию законов (СЗ) под этим словом понимались жуки, уничтожающие посевы. За два года смысл слова изменился принципиально, оно означает теперь людей, которые сознательно причиняют вред другим людям без всякой видимой цели»[50].

Как отмечают исследователи, сфера, связанная с художественным творчеством и, шире, с искусством, также подвергается идеологическим трансформациям культурой: «Идеологизация художественного осуществляется не только с помощью философских и собственно идеологических “добавок”, но и посредством полного отождествления художественного и идеологического (идеологема художественная идеология)»[51]. Наиболее характерные особенности идеологического освоения сферы художественного, по мнению исследователя Н.А. Купиной, это:

1) формирование рядов оппозиций (содержание – форма; содержательный – формалистический; народное – антинародное; реалистическое – нереалистическое (упадническое); художественное – антихудожественное) на фоне общей оппозиции социалистическое – буржуазное (искусство);

2) идеологизация, политизация художественного с помощью философских и политических «добавок»;

3) трансформация художественного в политическое, охватывающая концепты и ряды концептов, но не разрушающая всю систему[52].

Понятие «китч» подвергается значительным трансформациям в соответствии с описанной схемой. В советских научных, научно-популярных текстах, справочной литературе оно появляется только с 1970-х годов. Наиболее частые его трактовки в энциклопедиях и словарях таковы: «Китч – дешевка, безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний эффект. <…> В 1960–1970 годы предметы китча стали распространенным явлением буржуазной “массовой культуры”»[53]. В 1980-е это понятие появляется в словарях новых слов; а в период 1990–2000-х оно уже широко распространено, присутствует и в специализированных культурологических, и в общих словарях и энциклопедиях. Но если словарные и энциклопедические статьи 1970–1990-х достаточно стереотипны в определениях понятия «китч», то научные и научно-популярные издания позволяют увидеть эволюционирование отношения к нему и выявить «дискурсивные наслоения» в его трактовке.

Китч как явление «буржуазной массовой культуры» и «пожиратели пошлости»

С точки зрения современного исследователя, трактовка и использование понятия «китч» в период с 1970 – до первой половины 1980-х годов могут показаться парадоксальными. С одной стороны, тема китча муссируется в контексте современного народного искусства. При этом дефиниции смысловой пары «китч» и «народное искусство» имеют резко негативные коннотации: они рассматривается в связке с понятиями «мещанство» и «удовольствие», которые также имеют негативный оттенок.

Большая часть текстов 1970 – первой половины 1980-х годов, посвященных проблеме китча или лишь затрагивающих ее, связаны с критикой «буржуазного общества» и «цивилизации потребления». Среди наиболее важных исследователей советского периода и ретрансляторов идей западной теории искусства можно отметить А.В. Кукаркина, книги которого, несмотря на их идеологическую тенденциозность, для поколения 1980-х стали источником знаний о современной западной художественной культуре.

В научно-популярном издании «По ту строну расцвета» (1974) (само название является парафразом книги «По ту строну добра и зла» Ф. Ницше) А.В. Кукаркин обращается к французскому философу и культурологу Абрааму Молю (данного исследователя часто цитируют в советских текстах, касающихся проблем китча). Советский ученый определяет китч и его границы следующим образом: «Китч практически безграничен: он включает и произведения искусства, и нарочито экстравагантные предметы быта, и даже действия, а также ситуации, бросающие вызов вкусу, морали и разуму»[54]. Это явление мыслится порождением технической революции и всеобщего образования. По мысли исследователя, китч, в отличие от фольклорной культуры, имел распространение только в среде тех, «кто обладал не одним умением читать и писать, но также досугом и материальными возможностями – необходимейшими факторами для получения воспитания и образования»[55]. Автор уточняет социальные характеристики потребителей китча: «осевшие в городах в качестве пролетариата крестьяне и мелкая буржуазия научились читать и писать в силу необходимости. <…> Утратив интерес к фольклорной культуре (связанной с деревней) и впервые познав скуку, новая городская масса, естественно, потребовала от общества обеспечения доступной ей культурой»[56]. Таким образом, уже в формировании портрета потребителей китча задаются свойственные советской идеологии негативные характеристики.

Негативные коннотации продолжаются и в книге «Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес» (1985) того же автора, который развивает и уточняет социальные характеристики потребителей китча: китч призван в первую очередь давать эмоциональную разрядку полуобразованным «низам». Эмоциональное и чувственное в советской культуре часто противопоставляется сознательному – понятию, имеющему положительные коннотации в дискурсе советской морали.

Мы видим интересный симптом, характерный для ряда понятий советской идеологической системы. Китч мыслится некоторым специально «изготовленным» для этого нового слоя городского населения продуктом, своего рода «эрзац-культурой». Примечательно, что при разворачивании этого концепта А.В. Кукаркин предпринимает своеобразное – идеологически верифицированное – изложение идей Клемента Гринберга: бедным (а соответственно, и невежественным) народным массам «оставалась фольклорная, или рудиментарная культура, или китч»[57].

Словосочетание «потребитель китча» часто дополняется понятиями «пошлость» и «мещанство». Так, Е. Карцева в книге с характерным названием «Кич, или торжество пошлости» (1977) пишет о том, что современный потребитель кича, «нынешний заказчик и пожиратель пошлости, принадлежит преимущественно к тому слою населения, для которого характерны достаточная материальная обеспеченности, довольство собой и жизнью, тяга к постоянному украшению…»[58].

Идея «сделанности» культуры какой-то внешней силой достаточно устойчива – это отчасти созвучно с параноидальностью культуры тоталитарного периода. Так, тот же А.В. Кукаркин отмечает, что в 1980-е годы в научной литературе, посвященной массовой культуре, появляется еще одно понятие – «мид-культура», которая «выступает в качестве следующей фазы конструирования и регулирования сознания уже более образованных кругов»[59].

В текстах 1970 – середины 1980-х годов нет подробного описания «внешнего врага» (как это было в текстах тоталитарного периода), который создает эту «эрзац-культуру», стремясь отвлечь внимание «низов» от серьезных проблем. Однако встревоженные интонации присутствуют в раскрытии характеристик китча. А.В. Кукаркин, в риторике советских агитационных книжек, предостерегает: «Китч коварен: он обладает гибкой мимикрией, принимая подчас личину достаточной респектабельности, чтобы ввести в заблуждение наивную душу, стремящуюся к подлинному свету»[60]. «Коварен», «обладает гибкой мимикрией», «принимая личину» – характерная лексика еще 1930–1950-х годов, которая применялась для описания «внутреннего врага»; однако появляется и неожиданное библейское «вводит в заблуждение наивную душу».

Народное искусство, мещанство и удовольствие

Советское искусствознание часто рассматривает самодеятельное и наивное искусство как вариант развития народного искусства на современном этапе. Интонации «предостережения» и «корректировки», применяемые к самодеятельному искусству 1970 – первой половины 1980-х годов, часты и в научных статьях, и в научно-популярных изданиях.

Но все же дефиниции китча не однозначно негативны, порой присутствуют и положительные коннотации: «Иногда его [китча] продукция обладает некоторым достоинством, приобретает привкус подлинного фольклора»[61]. Фольклор – понятие, которое в период 1970–1990-х имело исключительно положительные коннотации. Однако дополнение этой взаимосвязи словами «иногда» и «привкус» создает серьезную дистанцию между китчем и фольклором.

В.О. Савицкая в статье «Кич и народное искусство (К постановке проблемы)» (1982) пытается выявить характерные признаки китча в народном искусстве, называя в качестве характеристик «внешнюю канву» китча, перечисляя сюжеты и изображаемые образы: цветы и «цветочки», «женская нагота», животные – распространенные или экзотические, «дети во всех видах», «романтические красавицы и душки-военные» и т. д.[62]. В перечислении сюжетов автор апеллирует к распространенной в это время ярмарочной продукции – «коврикам», керамике, а также ретушированной и раскрашенной фотографии, которыми часто украшались дома.

Ученые, исследующие данный феномен с характерными для советской культуры эпохи застоя интонациями, рассматривают сюжеты китча в дихотомии «враг – друг». И, казалось бы, совершенно «безвредные» «душки-военные» и милые «романтические красавицы» становятся опасными для советского человека. Часто цитируются тексты «дружественных ученых стран социализма», которые связывают «китч» с обществом потребления. Одной из принципиальных дефиниций понятия является его связь с мещанством, которое в советском научном и публицистическом дискурсе имело негативные коннотации. О.В. Савицкая делает акцент на связи китча с «потребительской цивилизацией» и «обществом изобилия», в традициях советской эпохи застоя обличая «буржуазное общество». Таким образом, дефиниция вкуса (а китч в данном случае описывается через эту эстетическую категорию), как и в период 1930–1950-х годов, по-прежнему является идеологизированным понятием.

Продолжая дискуссию, А.В. Кукаркин предостерегает от «поверхностного подхода», замыкающего понятие китча на «самой примитивной мещанской эстетике с ее пристрастием к амурчикам, суперменовским красавицам, к завитушкам и кружавчикам, к слоникам и кошкам-копилкам, к олеографии и буколике»[63]. Негативная окраска понятия «мещанство» в тезаурусе советской научно-популярной литературы связана с неодобрением стремления человека к удовольствию и «маленькому счастью», отдаляющему победу социализма. Решающим фактором, определяющим китч, исследователь называет ориентирование авторов художественного продукта только на удовольствие.

Критикуя идеи «довольства собой и жизнью», А.В. Кукаркин сопоставляет сферы китча и самодеятельного творчества. Целью китча А.В. Кукаркин, вслед за Абраамом Молем, называет удовлетворение стандартного счастья индивида потребительского общества и стремление «способствовать иллюзии полноты и разнообразия его существования щепоткой воображения, необходимого все-таки для качества жизни»[64]. Более того, в тексте появляется следующая формула: «Китч – искусство счастья»[65].

Китч тотален, и вырваться из него человеку западного буржуазного общества невозможно. А.В. Кукаркин повторяет, что китч повсюду: «Мы попадаем в его орбиту начиная с двухлетнего возраста… Очевидно, что мы всегда жили погрузившись в китч, но просто до сих пор об этом не знали»[66].

Китч и современное искусство в 1980-е годы

Неожиданный идеологический поворот возникает при рассмотрении понятия «китч» в советской научной и научно-популярной литературе в сопоставлении этого явления и современного американского искусства. Трактовка «китча», таким образом, продолжает напрямую связываться с буржуазным обществом потребления. Необходимо отметить, что слово «буржуазный» в советском дискурсе всегда имело негативные оттенки, а этические концепты, связываемые с этим понятием, всегда характеризовались отрицательно.

Выявляя общность американского искусства и китча, автор отмечает: «Обратившись от политической к другим сферам так называемой арт-культуры, мы и там не обнаружим веских оснований для проведения демаркационной линии между нею и китчем»[67]. В качестве иллюстрации к понятию «китч» автор приводит следующий объект: «Один из образцов “массового” поп-арта – скульптура гигантского мороженого эскимо, состоящая из 26 букв английского алфавита, Класа Ольденбурга, <…> характеризует типичную товарно-потребительскую практику и эстетику этого течения в современном буржуазном искусстве»[68]. Очевидно, что автор не видит разницы между социологическим понятием массовой культуры, художественным стилем поп-арта и современным искусством в целом. Намеренное смешение различных понятий является характерной чертой идеологических текстов, написанных в советскую эпоху.

Формальные характеристики китча

Несмотря на негативные интонации в книгах 1970–1980-х годов, в это время предпринимались попытки анализа художественных характеристик китча и его классификации. В частности, исследователи анализируют формальный язык китча. Так, Е. Карцева пишет о его простоте: «Основываясь на иллюзорности содержания, китч в то же время соответственно вкусу своих приверженцев накладывает табу на условность, усложненность формы, ибо постижение такой условности требует известной эстетической подготовки и гибкости воображения»[69]. В этой характеристике звучит упрек китчу как явлению простому и безыскусному, не требующему воображения и работы по восприятию. Эта сентенция несколько странна в ситуации конца 1970-х годов, когда в научной и художественной рефлексии появляется интерес к наивному и самодеятельному искусству.

Происходит и уточнение круга сюжетов, используемых в китчевых картинках. Как указывалось выше, В.О. Савицкая перечисляет их сюжеты и характерные образы. Автор стремится создать классификацию кича, выделив «ретро-китч», «ярмарочный китч», «кэмп», «неокитч». И если понятия «ретро-китч», «кэмп», «неокитч» характерны для классификаций этого периода, то «ярмарочный китч» автором выявлен для того, чтобы маркировать этот особый язык в современном ярмарочном «народном искусстве»[70].

1990-е годы: смысловой поворот

В 1990-е годы в словарных и энциклопедических статьях еще сохраняются уничижительные коннотации понятия «китч» – «синоним псевдоискусства», «одиозное явление массовой культуры», которое часто ассоциировано с пошлостью и дурновкусием. Так, в «Энциклопедическом словаре по культурологии» (1997) дается определение, вбирающее практически все идеи критики западного общества и культуры потребления, описанные в научной и научно-популярной литературе 1970–1980-х годов: «Кич – одно из наиболее одиозных явлений массовой культуры, синоним псевдоискусства, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика, крикливости элементов. Особое распространение кич получил в оформлении бульварной печатной продукции, кино и видео, в различных формах стандартизированного бытового украшения. Кич как элемент массовой культуры – точка максимального отхода от элементарных эстетических ценностей и одновременно – одно из наиболее агрессивных проявлений тенденций приватизации и опошления в популярном искусстве»[71].

Однако эта «архаизирующая», пронизанная советскими идеологическими концептами линия не является единственной. В ряде научных и научно-популярных текстов 1990-х годов дефиниции китча меняются. «Рубежной» в этом вопросе становится книжка А.М. Яковлевой из научно-популярной серии «Эстетика» за 1990 год. Собственно уже само повествование в тексте идет не в ключе высокой советской риторики, а с ироническими интонациями, характерными для публицистики конца 1980 – начала 1990-х годов. Исследователь пишет о «Вечных Ценностях» – категориях классической эстетики – и иронизирует по поводу дискурса китча в советских исследованиях: «До недавнего времени принято было полагать, что при социализме кича нет и быть не может. Синоним кича в этом случае – “массовая культура”, которая в советской литературе чаще всего определялась как “типичный продукт массового общества”, “специфическая форма функционирования буржуазной культуры” (1), как “понятие, обобщенно выражающее состояние буржуазной культуры с середины XX века”(2). В последние годы официальные издания как-то прозрели, а прозрев, увидели массовую культуру и у себя дома. Но как увидели? Увы, все в тех же традициях “тлетворного влияния Запада”, “идеологических диверсий” и т. п.»[72].

А.М. Яковлева рассуждает о релятивизме ценностей и категорий и критикует «вкусовую» концепцию китча, делая неожиданный для дискурса советской эстетики смысловой поворот: «Кич, как я полагаю, представляет собой целостное культурное образование, отличное от народного искусства и искусства профессионального и существующее наряду с последними»[73]. Таким образом, происходит выделение китчевой культуры в самодостаточную сферу, которая не является злонамеренно созданной кем-то эрзац-культурой. Автор отмечает, что китч связан с «собственными особыми закономерностями», имеет специфического производителя и своего потребителя. Как и ее предшественники, автор связывает возникновение китча с появлением городского населения, выходцами из деревень: «Новое городское население тянется к традиционным формам городской культуры, прежде им недоступной. Возникает кич как особое культурное образование, вышедшее из народного творчества, но не вошедшее в профессиональную традиционную культуру»[74]. Пресловутые «коврики с лебедями» в тексте А.М. Яковлевой фигурируют в описании обывательского восприятия окружающего мира: «Кичмен испытывает большое эстетическое удовольствие при созерцании ковриков с лебедями, гусями, тиграми и русалками, в приобщении к тайнам мадридского или какого-либо иного двора, к миру анжелик, постигая творения Леонардо да Винчи или современной эстрады путем ношения сумки с изображением Джоконды или Аллы Пугачевой, – короче, в мире кича он человек с разнообразными тематическими интересами, содержательными предпочтениями, способный плакать искренними слезами, сопереживая герою индийской мелодрамы»[75].

А.М. Яковлева предпринимает необычный поворот в трактовке китча (а по сути, реабилитацию этого феномена), отмечая формальную схожесть китча и фольклора: «Так, фольклор выражает сложившиеся в народе нравственные и эстетические ценности. И то, за что позже будут ругать кич, – повторяемость образов, шаблонность описаний и стереотипность развития сюжета – как раз является непременным атрибутом народного искусства»[76]. Автор также описывает и формальные характеристики китча, и их отличие от языка искусства: «Позы и иные способы изображения персонажей не канонизированы, не обязательны. Существуют в киче излюбленные, наиболее распространенные приемы изображения персонажей, однако их выбор и использование – это право автора. <…> Клишированность цветовых значений в киче отличается от цветового канона также большей естественностью: в первом случае используются “усредненные” цвета, связанные с обычными стереотипами восприятия (трава – зеленая, роза – красная, небо – синее и т. п.). И непосвященный легко восстановит из наличной системы знаков систему их значений»[77].