Рэйчел Кац

Эмоциональный интеллект ребенка. Эффективные стратегии воспитания сознательных, склонных к сотрудничеству и уравновешенных детей

Глава 1. Что происходит в голове у вашего ребенка?

У вас бывало такое, что настроение резко меняется на сто восемьдесят градусов – секунду назад вы радовались жизни и вдруг вам стало грустно? Вчера вы весь день предавались воспоминаниям, а сегодня размышляете о будущем, строите планы и пытаетесь угадать, что вас ждет. Наши психические феномены влияют на то, как мы воспринимаем себя и окружающих. У каждого из нас в голове есть мысленные образы себя и других, и эта способность к мысленному наблюдению помогает нам отслеживать и анализировать свои психические феномены – эмоции, мысли, намерения, желания и убеждения, – а также понимать, как они влияют на наши отношения с людьми. Человек способен понять, как, например, зацикливание на прошлом приводит к осуждению, стыду или обвинениям, выливается в те или иные слова или поступки. Однако мы не рождаемся с этой способностью; мы учимся понимать свои психические феномены по мере того, как растем и развиваемся. Давайте сравним эту способность у вас и у вашего ребенка.

СОЗНАНИЕ РОДИТЕЛЯ

Ваш мозг был очень занят задолго до того, как вы стали родителем. Он обрабатывал огромный поток информации: мысли, чувства, убеждения, желания, антипатии и т. д. Бо́льшая часть этой информации касалась вас самих, ваших отношений с людьми и собственных переживаний. Например, после какого-то особенно долгого и тяжелого рабочего дня вы размышляли: а не сменить ли мне работу? Найти место, где я буду чувствовать, что меня ценят и что я делаю нужное дело? Или за семейным ужином ваш партнер пренебрежительно высказался о вашем любимом фильме, и вы вдруг задумались: а так ли уж мы подходим друг другу? Но в любом случае в центре вашего внимания были вы сами.

Но вот у вас появился ребенок, и в вашем сознании произошел внезапный и фундаментальный сдвиг. Теперь вам нужно не только анализировать свое сознание, но и пытаться понять, что творится в голове у другого человека – вашего отпрыска. И даже больше – теперь вы сами играете важнейшую роль в развитии его психики. Но, увы, в мире нет инструкции, которая помогла бы разобраться, что происходит в голове у вас и у вашего малыша. Да, книги – и эта в том числе – помогут сориентироваться, но и вы, и ваш ребенок уникальны. И поэтому вам потребуется «перенастроить» мысли, эмоции и убеждения, чтобы понять, как применять эти советы и рекомендации в воспитании именно вашего ребенка.

Быть родителем подчас тяжело. Вы постоянно думаете о ребенке и его воспитании. Мысли эти крайне назойливы и настырны. Ребенок за обедом едва притронулся к еде – как он вырастет, если почти не ест? Почему все другие дети в ясельной группе уже ходят и только мой – еще нет? У него что – задержка в развитии? Я сегодня говорила прямо как моя мать, а я обещала себе, что ни за что не скажу такое своему ребенку. Да что со мной не так?

Быть родителем – значит постоянно думать о воспитании ребенка. Если бы вас прямо сейчас спросили, о чем вы думаете, что бы вы ответили? Обратитесь внутрь себя и посмотрите: что происходит у вас в голове? Каковы ваши мысли и чувства, касающиеся воспитания ребенка? Просто отметьте их про себя. Вы – взрослый человек и способны осознавать свои мысли и чувства (хотя иногда это оказывается не так-то просто). Скорее всего, вам также интересно, что думает и чувствует ваш ребенок, потому что вы понимаете, что его мысли и чувства отличаются от ваших. Однако ваше самосознание, то есть осознание себя и своих психических феноменов, разительно отличается от самосознания ребенка, потому что у него оно еще не полностью сформировано, а способность к самонаблюдению, то есть к рефлексии, еще не выработалась.

СОЗНАНИЕ РЕБЕНКА

Дети полны энергии, энтузиазма и любопытства и с раннего возраста порой так бурно выражают эмоции и так решительно заявляют о своих предпочтениях, что ставят вас в тупик. Однако если вы спросите своего двух- или четырехлетнего ребенка, о чем он думает, во что верит или что намерен делать, он, скорее всего, посмотрит на вас с непониманием (и вернется к своим делам). Или же вместо ответа сам спросит у вас о чем-то, что увидел на кухне, или же покажет, как его любимая мягкая игрушка «умеет танцевать». И поведет он себя так потому, что в его возрасте самосознание еще не до конца развито, так что он просто не способен проанализировать свои мысли и чувства и рассказать о них.

Иными словами, модель психического у ребенка еще только формируется. И как вы уже, наверное, поняли, развитие способности осмысливать психические феномены – как у себя, так и у других – сложный и многоступенчатый процесс. Формирование модели психического тесно связано с развитием языковых и прочих навыков, в том числе памяти, гибкости мышления и способности к самоконтролю (известных также как исполнительные функции, о чем мы подробнее поговорим в главе 3).

Поэтому, когда ваш ребенок вместо ответа показывает, как «танцует» его игрушка, не торопитесь реагировать, а подумайте: это его поведение – намеренное (то есть спланированная, продуманная реакция) или же возрастное (то есть обусловлено его развитием на текущем этапе)? Когда вы оцениваете поведение ребенка с такой позиции, вы мыслите менее реактивно и реагируете осмысленнее и сочувственнее.

Если же вы не знаете, как именно развивается сознание (и сопутствующие аспекты), то будете испытывать то же, что и Айра. Айру очень беспокоило, что его сын Дэрин из-за взрывного темперамента ни с кем не может подружиться. Дома Дэрин почти не контролировал себя и чуть что злился или ревел навзрыд. Айра боялся, что Дэрину будет тяжело в школе и вообще в жизни из-за неспособности предвидеть последствия своего поведения (а Дэрин не мог этого предвидеть просто в силу возраста). Айра был уверен, что нынешнее поведение сына (обусловленное возрастом) создаст ему проблемы в будущем. От этих мыслей Айра расстраивался и злился, что выливалось в микроагрессию по отношению к сыну. Айра признавал, что ему сложно замечать хорошие поступки сына, и был уверен, что Дэрин ведет себя хорошо только затем, чтобы что-то получить, то есть пробует манипулировать отцом. Если бы Айра больше знал о социально-когнитивном развитии и о том, как правильно поговорить с сыном о последствиях его поступков, он бы пересмотрел свое отношение к поведению сына и нашел бы способ ему помочь.

Чтобы помогать ребенку развиваться в нужном направлении, родителям самим требуются безграничное терпение и доброта, в первую очередь к самим себе. Кроме того, родители должны знать особенности развития ребенка на разных этапах. Это нужно, чтобы понимать, почему ребенок думает и ведет себя именно так, а не иначе. Понимание того, чем обусловлены эмоции и социальное поведение ребенка – поступает ли он нарочно или же это просто возрастное, – поможет вам избавиться от стыда, что вы плохой родитель. Чем больше вы знаете о том, в каком возрасте и как именно дети начинают осознавать психические феномены, такие как мысли и чувства, тем лучше понимаете, как воспитывать ребенка.

Чтобы вы могли «изнутри» взглянуть на то, как ваш ребенок учится взаимодействовать с окружающими, в этой главе и на протяжении всей книги мы будем делиться с вами своими наблюдениями: что дети делают и говорят в саду, школе и в иной учебной обстановке за пределами дома, например в детских музеях или на внеклассных занятиях. Вы наверняка много раз недоумевали, где ваш ребенок услышал некое выражение или перенял некое действие, ведь вы воспитываете его совершенно иначе и у вас в семье никто так не говорит и не ведет себя. Но дело в том, что ваш ребенок учится, наблюдая за поведением других людей. И как бы вам ни хотелось, чтобы сын или дочь учились именно у вас, ребенку нужно давать возможность столкнуться с точкой зрения окружающих – особенно ровесников. Так ребенок делает первые шаги в социализации и пытается управлять своими эмоциями. Ведь если бы все вокруг думали и чувствовали одно и то же, то и ребенку не требовалось бы сдерживать эмоции и задумываться о том, как его поведение влияет на других.

РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО У РЕБЕНКА

Легко заметить, когда маленький ребенок начинает ползать, ходить, говорить и задавать вопросы. Иными словами, у основных этапов физического и речевого развития есть явные признаки. С отдельными же аспектами социально-когнитивного развития дело обстоит иначе: во-первых, их сложно отследить, а во-вторых, зачастую они формируются невероятно быстро, особенно в первые годы жизни ребенка. Поэтому у вас могут возникать вопросы вроде:

• Как понять, когда ребенок начинает осознавать, что другому человеку не нравится его любимая еда (то есть что желания других людей отличаются от его собственных)?

• Как понять, когда ребенок осознает, что люди могут чувствовать одну эмоцию (например, грусть), а выражать при этом другую (например, радость)?

• Как и когда ребенок начинает задумываться о своих и чужих мыслях?

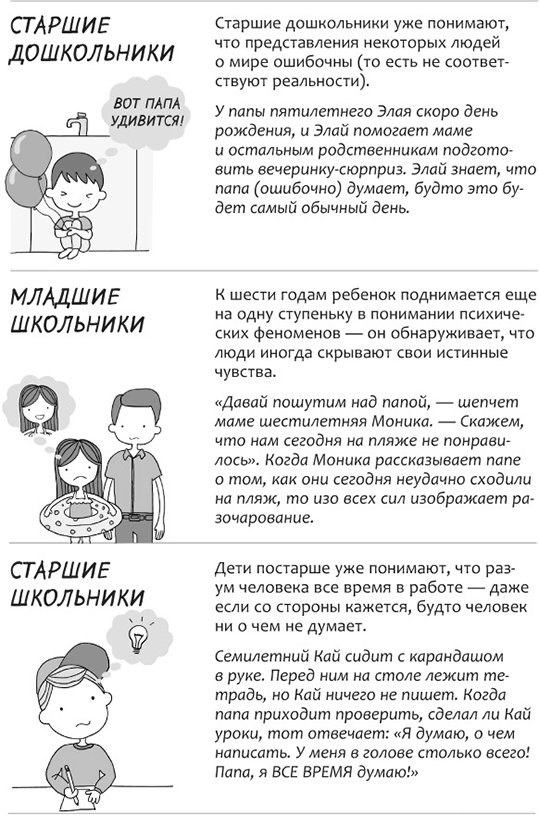

Рисунок 1

Для развития эмоционального интеллекта и успешной социализации всем людям нужно отдавать себе отчет в собственных мыслях и уметь ставить себя на место другого человека. Вопросами, подобными вышеперечисленным, занимаются исследователи модели психического – они изучают, как люди понимают свои и чужие психические феномены: мысли, эмоции, убеждения, желания, намерения и т. п.[1]. Так, маленьким детям зачастую сложно посмотреть на ситуацию с позиции другого человека, потому что в силу возраста их мозг пока на это просто не способен. Например, ребенок не верит, что кому-то не нравятся крекеры в виде животных, ведь для него это самая вкусная еда на свете. И он просто не способен осознать, что кто-то может думать иначе.

Чтобы лучше понять, что такое модель психического, можно также посмотреть, как психологи определяют степень ее сформированности у детей. Проводилось множество исследований, в которых ученые выясняли, насколько дети понимают, что у людей бывают разные психические феномены[2]. В частности, исследователей интересовало, в каком возрасте ребенок успешно проходит тест на понимание ложных убеждений[3]. Что такое ложное убеждение? Все просто: это убеждение, которое не соответствует реальности. Например, Мелани думает, что ее любимый мятный чай стоит в кухонном шкафу, а на самом деле жестянка с чаем сейчас на кухонном столе у плиты (потому что ее туда поставил муж Мелани и забыл ей об этом сказать). Поэтому действия Мелани, когда она захочет сделать себе чай, будут продиктованы ее убеждением – ложным убеждением: Мелани откроет шкаф, чтобы достать оттуда жестянку, потому что думает, что она именно там. Понимание, что у людей бывают ложные убеждения, считается одним из главных этапов в развитии модели психического, и эта способность у детей обычно формируется в возрасте 4–5 лет.

С точки зрения ребенка ошибочное убеждение выглядит так. Джереми и Брюс нашли во дворе гусеницу и искали коробку, чтобы ее туда положить. Джереми вспомнил, что на кухонном столе стоит почти пустая коробка с жевательными мармеладками. Мальчики решили, что съедят мармеладки, а из освободившейся коробки сделают во дворе домик для гусеницы.

Вскоре домой вернулась Талия, сестра Джереми. Она заметила коробку в траве и подошла посмотреть. Джереми и Брюс увидели, как Талия открывает коробку, и, прежде чем успели ее предупредить, что там гусеница, Талия завизжала, отшвырнула коробку и расплакалась. Когда первый испуг прошел, сконфуженная и разозлившаяся Талия заметила Джереми и Брюса и заявила, что те ее обманули. Она грозилась все рассказать родителям, если мальчики не отдадут ей конфеты. Как и Мелани, которая была уверена, что мятный чай стоит в буфете, хотя на самом деле там его не было, Талия была ошибочно убеждена, что в коробке лежат мармеладки. Однако Талия повела себя иначе – ей стало неловко за свой испуг, и она разозлилась (и еще вполне справедливо потребовала вернуть сладости, которые и ожидала найти в коробке). Дети (и некоторые взрослые) часто непредсказуемо реагируют на последствия своих ложных убеждений, пока у них по мере взросления и развития когнитивных способностей не сформируется понимание, что уверенность бывает ошибочной.

Часто для определения степени сформированности модели психического у детей психологи применяют так называемый тест Салли-Энн. Это один из самых известных и широко используемых тестов на ложные убеждения[4]. Ребенку показывают двух кукол, Салли и Энн, и рассказывают следующее:

У Салли есть корзинка, а у Энн – коробка. Салли кладет бусину в корзинку и уходит из комнаты. В это время Энн достает бусину из корзинки и кладет в коробку. Затем Салли возвращается в комнату.

После этого ребенка спрашивают, где Салли будет искать бусину. Если ребенок уже понимает, что такое ложное убеждение, то ответит, что Салли будет искать бусину в корзинке, потому что Салли думает, что бусина именно там. В большинстве исследований трехлетние дети, как правило, отвечают, что Салли заглянет в коробку (где бусина лежит на самом деле), а вот четырехлетние в большинстве случаев говорят, что Салли посмотрит в корзинке. Тест Салли-Энн наглядно демонстрирует, как именно у детей проявляется понимание, что люди бывают по-разному осведомлены о ситуации; это понимание и влияет на поведение ребенка.

Мы рекомендуем родителям думать о формировании модели психического у детей как о поэтапном процессе. Это поможет вам понять, как ребенок учится понимать мысли, убеждения, желания и намерения других. Зная этапы и закономерности процесса, вы сможете социализировать ребенка и обучать его управлению эмоциями соответственно его возрасту, а также корректировать собственные ожидания насчет поведения ребенка и результатов вашего воспитания.

Понимание поэтапного возрастного развития поможет вам на многое взглянуть иначе. Например, если вы знаете, что ваш двухлетний ребенок еще не вполне понимает, что все люди мыслят по-разному, вам проще будет разобраться, почему он стукнул друга, когда тот не поделился игрушечной машинкой. В этом случае у ребенка еще не сформирована способность подумать о желаниях других: он не понимает, что его желание поиграть с машинкой друга вовсе не означает, что друг обязательно ею поделится. А методы решения конфликта, которые предлагаете вы, например поделиться игрушкой, могут оказаться слишком сложны для его понимания, потому что в силу возраста ребенок еще не до конца осознает, что окружающие могут думать не так, как он.

Итак, теперь, когда вы в целом представляете себе, что такое модель психического, как ее сформированность определяют психологи и каковы некоторые ее основные этапы, давайте подробнее рассмотрим, как эта модель развивается с младенчества и до препубертатного возраста. Понимание, как и когда у ребенка формируются представления о тех или иных аспектах модели психического, поможет вам иначе взглянуть на собственного ребенка и придаст уверенности в своих силах. Оценивая поведение ребенка с позиций психологии, вы сможете спокойнее реагировать на его поступки, создадите необходимую психологическую дистанцию между собой и малышом (что ни в коем случае не означает, что вы станете меньше его любить) и будете увереннее в своих методах воспитания.

МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО У МЛАДЕНЦЕВ

Возможно, вы удивитесь, но ученые обнаружили убедительные доказательства, что отдельные аспекты поведения младенцев – это зачатки развития модели психического. Считайте, что это своего рода «протомодель психического» – аналог подготовки к школе, только для психики. Итак, что же именно в поведении вашего младенца помогает ему в будущем социализироваться и развить эмоциональный интеллект?

МЛАДЕНЕЦ ИЗУЧАЕТ ВАШЕ ЛИЦО

Младенцы тянутся к людям. Малышам важен контакт с окружающими, и они легко расстраиваются, если чувствуют, что не получают его[5]. Это наглядно демонстрирует классический эксперимент с нейтральным выражением лица. Младенца сажают лицом к матери или отцу. Ребенок, видя улыбающегося родителя, агукает, гулит и тоже улыбается. Далее родитель на секунду отворачивается, а затем снова поворачивается к младенцу, но уже с ничего не выражающим лицом. Ребенок опять пытается привлечь внимание родителя, улыбаясь и агукая, но на сей раз не получает никакой реакции. Взаимодействие быстро заканчивается; часто ребенок начинает плакать. Из этого можно сделать вывод, что дети буквально с первых месяцев жизни живо реагируют на эмоции окружающих и проявление внимания к себе.

А вот как этот эксперимент соотносится с повседневной жизнью. Вы наверняка множество раз сажали ребенка в автокресло. Но как часто вы при этом общаетесь с ребенком, вербально и невербально? Ребенок внимательно следит за выражением вашего лица и реагирует на ваши эмоции и прочие сигналы. Если ребенок вдруг закапризничал, остановитесь и проанализируйте: о чем вы думали в эту самую секунду? Размышляли, что приготовить на ужин? Или пытались застегнуть ремень на автокресле и с раздражением думали, что надо было все-таки потратиться и купить кресло покачественнее? Отследите ход своих мыслей, вернитесь в текущий момент и решите, с каким выражением посмотреть на ребенка, чтобы сообщить ему положительные эмоции и снова установить с ним эмоциональную связь.

МЛАДЕНЕЦ НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ НАМЕРЕНИЯ

Важнейший аспект социально-когнитивного развития – понимание, что действия окружающих обу словлены их намерениями[6]. Если ребенок пролил молоко на стол, вы, скорее всего, отреагируете по-разному в зависимости от того, нарочно или нечаянно он опрокинул стакан. Ребенок обиделся, что вы налили ему молоко вместо сока, или просто случайно сбил стакан? В психологической литературе часто упоминается исследование Эндрю Мельтцоффа, специалиста в области возрастной психологии, который в ходе изящного эксперимента продемонстрировал, что дети, которым не исполнилось еще и двух лет, уже начинают понимать намерения окружающих[7]. Мельтцофф показывал полуторагодовалым детям взрослого, который пытается выполнить некое целенаправленное действие, например нажать кнопку палочкой, и не доводит его до конца. Затем ребенку предлагали самому выполнить эту же задачу. И хотя дети не видели результата действия, многие из них успешно справились с задачей (то есть нажали палочкой кнопку). А теперь самое интересное. Во втором эксперименте задачу немного усложнили: ребенку показывали, как то же самое действие старается выполнить не человек, а робот. И здесь большинство малышей с задачей не справлялись: они не знали, как завершить действие. Результаты эксперимента доказывают: дети, которым еще не исполнилось и двух лет, уже понимают, что поведение человека продиктовано его намерениями. То есть в какой-то степени у них уже развито важное для формирования модели психического понимание, а именно: цели и намерения есть у людей, а не у неодушевленных предметов.

Играя с ребенком, вы часто используете игрушки или иные предметы – вещи, с которыми вы оба можете взаимодействовать. Подумайте, что именно вы делаете и что говорите ребенку, когда играете с ним, например, в кубики. Представьте, что вы с ребенком строите навес для его игрушечного поезда. Ребенок трижды пытался сложить крышу, но кубики все время падают, и тогда ребенок оставляет попытки и смотрит, что будете делать вы. При этом ребенок не только усваивает информацию об окружающем мире (как нужно составить кубики, чтобы сложить крышу), но и узнает о ваших целях и стремлениях (ваш навес выглядит иначе, чем тот, который хотел построить ребенок, – ваша постройка гораздо шире). Вы помогаете ребенку понять свои намерения, когда напрямую заявляете о них («Я построю навес широким, чтобы туда поместились три вагона»). Так ребенок постепенно учится предвидеть последствия своих действий и поступков окружающих.

МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ

Период от младенчества до ясельного возраста – время больших перемен и для вашего ребенка, и для вас. Вы наверняка были на седьмом небе от счастья, когда ребенок пошел и вам уже не нужно было всюду его носить на руках. Однако эта радость была недолгой, потому что очень скоро ребенок начал всюду лезть и вам пришлось переквалифицироваться в эксперта по защитным приспособлениям. Другое важное событие этого периода – ваш малыш начал говорить и теперь уже может выразить словами, что думает и чувствует. И заявить, чего хочет. Если ваш отпрыск уже заговорил – вы помните его первые слова? Что вы почувствовали, когда малыш впервые вам что-то сказал? Многие родители, с которыми мы общались, рассказывали, что прослезились, когда услышали «мама» или «папа».

К двум годам ребенок делает шаги не только в прямом, но и в переносном смысле: происходит значительный сдвиг в его понимании психических феноменов. Исследования показывают, что примерно в том же возрасте, когда ребенок начинает говорить и вербально выражать свои мысли и чувства, у него формируется понимание таких важных аспектов, как желания и эмоции.

В основном социальные навыки и эмоциональная сфера (в том числе модель психического) у детей развиваются в образовательных учреждениях – там, где рядом с ними нет родителей или опекунов. Дети исследуют свои мысли, желания и убеждения, поступают согласно им и смотрят на реакцию окружающих. Благодаря обратной связи дети учатся управлять своими эмоциями и усваивают правила жизни в обществе. Взаимодействуя с другими детьми, ребенок понимает, как его собственное мировоззрение и все, что он наблюдает дома, отличаются от мировоззрения и привычек сверстников. Маленькие дети, которые еще только учатся понимать свой внутренний мир и внутренний мир окружающих, часто не умеют адекватно выразить свои мысли, желания и эмоции в общении друг с другом, что нередко приводит к слезам и конфликтам.

ГЛАЗАМИ ДРУГОГО: УМЕНИЕ СТАВИТЬ СЕБЯ НА МЕСТО ОКРУЖАЮЩИХ

Сколько раз в ответ на ваше предложение чем-то поделиться ребенок заявлял: «Это мое!»? Однажды, когда Беатрис приехала забирать дочку из детского сада, воспитательница сказала, что Сара не хочет ничем делиться с другими детьми. Во время игры на площадке Сара отняла мячик у Аннабель и швырнула в нее землей. А когда Аннабель попробовала отнять мячик, Сара еще крепче прижала его к себе и начала истошно визжать. Беатрис с ужасом все это выслушала, извинилась перед воспитательницей и по дороге к машине принялась отчитывать дочь. Другие мамы зашептались. Беатрис готова была сквозь землю провалиться. Всю дорогу до дома она мучительно размышляла: почему Сара так себя повела? Она же не жадничает дома, так почему не делится игрушками в садике? У кого дочь научилась быть такой эгоисткой? Может, нужно перевести ее в другой садик? Дома Беатрис решила, что, возможно, Сару нужно показать специалисту, и набрала в поисковике «детский психолог как научить ребенка делиться». Знакомая история? Если да, то знайте: вы не одиноки.

Многие родители огорчаются и недоумевают, когда их ребенок не хочет делиться с другими. Почему маленькие дети такие собственники? Одна из причин подобного поведения – чтобы с кем-то поделиться, нужно уметь поставить себя на место этого человека. Беатрис даже не догадывалась, что почти каждый ребенок в садике был убежден: это только его мячик.

Так когда же у маленьких детей формируется способность ставить себя на место другого? Исследователи возрастного развития изучали, как дети распознают и оценивают чужие психические феномены (например, желания). Так, по результатам исследования, проведенного в Калифорнийском университете в Беркли, дети уже в полтора года понимают, что желания окружающих могут отличаться от их собственных[8]. Когда взрослая участница эксперимента показывала, что не любит крекеры в виде рыбок и любит брокколи (в отличие от детей – участников эксперимента), и затем просила ребенка чем-нибудь ее угостить, то полуторагодовалые малыши протягивали ей брокколи. Примечательно, что дети всего на четыре месяца младше чаще предлагали крекеры, хотя она ясно дала понять, что крекеры ей не нравятся. Таким образом, дети в возрасте год и два месяца еще не умели ставить себя на место другого и поэтому угощали взрослую участницу эксперимента тем, что нравилось им самим – крекерами в виде рыбок.

Рисунок 2

Понимать и учитывать точку зрения окружающих – навык, которым не так-то просто овладеть, и взрослым это не всегда удается. Вспомните свой последний конфликт с мужем, женой, коллегой или другом. Возможно, одной из его причин как раз и стало то, что вы не попробовали взглянуть на ситуацию с позиции другого человека. Точно так же возникает непонимание между родителями и детьми, когда родители не учитывают мысли, желания и намерения ребенка. Но такова человеческая природа: по умолчанию мы ожидаем от других, что они примут нашу точку зрения, а не стараемся сами поставить себя на их место. Однако способность взглянуть на ситуацию с разных точек зрения – одна из обязательных составляющих эмоционального интеллекта, потому что именно она позволяет нам понимать мысли, чувства и поступки людей.

ДЕТИ ФОРМИРУЮТ УБЕЖДЕНИЯ, НАБЛЮДАЯ ЗА ОКРУЖАЮЩИМИ

Помните исследование, посвященное тому, как младенцы реагируют на эмоциональные сигналы? Наблюдая за вами, ребенок старается понять (в меру своих ограниченных знаний, умений и опыта) ваши намерения и убеждения. Ребенок думает: «Почему папа кладет мне на тарелку горошек? Он же знает, что я не люблю горох». Ваш ребенок может пока еще не понимать намерений окружающих, поэтому ему сложно прийти к умозаключению вроде: «Я знаю, что папе важно, чтобы я правильно питался, поэтому он будет класть мне горошек. Он думает, что я буду его есть, потому что горошек – это полезно».

Нам важно понимать чужие намерения, убеждения и желания, чтобы адекватно и социально приемлемым образом на них отреагировать. Точно так же, если ваш ребенок понимает чужие психические феномены, ему будет проще отреагировать на них должным образом. Например, если ребенок видит, что кому-то больно или грустно, то может предложить этому человеку свою любимую игрушку или одеяло, чтобы его утешить. В возрасте от двух до семи лет ребенок постоянно наблюдает за окружающими и своими реакциями проверяет, верные ли он сделал выводы из наблюдений. Именно поэтому дети часто по многу раз повторяют одно и то же действие, и если раз за разом получают примерно одинаковый результат, то у них формируется определенное убеждение на этот счет.

Взрослые часто объясняют и предсказывают поведение людей, основываясь на психических феноменах[9]. В психологии это называется моделью убеждения-желания. Например, если вам хочется мороженого, вы отправитесь в ближайший продуктовый магазин. Ваше поведение в этом случае объясняется следующим образом: вы убеждены, что хотите мороженого, и полагаете, что оно продается в магазине на углу. Одна из самых распространенных теорий, касающихся модели убеждения-желания, гласит, что сначала у детей формируется понимание желаний – поэтому ее часто называют психологией простых желаний. Генри Уэллман и Жаклин Вулли провели серию исследований и выяснили, что уже в два года дети объясняют поведение людей в том числе их желаниями. Эти исследования значительно повлияли на развитие возрастной психологии[10].