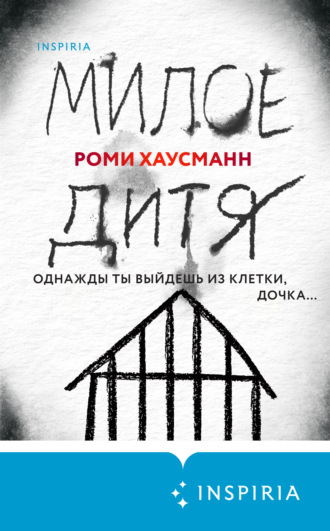

Роми Хаусманн

Милое дитя

– Это история о маме и папе, и о том, как они полюбили друг друга. Как-то поздним вечером мама шла по лесу. Видите, как красиво блестят у нее волосы в лунном свете?

– Она и в самом деле выглядит очень мило. Ханна, твоя мама была одна в лесу?

– Да, и ей было очень страшно, поэтому я не нарисовала ей улыбку. Видите?

– Отчего же ей было так страшно?

– Она заблудилась. Но потом…

Я принимаюсь рисовать папу, как он выходит из-за дерева.

– Потом приходит мой папа. Это лучшая часть в истории. Он появляется словно из ниоткуда и спасает ее. – Я исправляю рот мамы, так что теперь она улыбается. Обвожу пожирнее, и ее губы становятся похожи на красный банан. – И они влюбились друг в друга с первого взгляда.

Дорисовываю несколько сердечек, после чего, довольная собой, откладываю карандаш. Красное сердечко считается главным символом любви. Я нарисовала шесть штук, в знак очень большой любви.

– Ух ты, – восклицает сестра Рут. – Звучит прямо как в сказке.

– Нет. Это не сказка, а реальная история. Мама всегда так рассказывает. Если б это была сказка, то и начиналась бы со слова однажды. Это общепринятое вступление к сказкам и легендам. Я часто прошу маму рассказать эту историю, особенно когда вижу, что ей грустно. Когда она рассказывает мне ее, то всегда улыбается.

В доказательство я указываю пальцем на мамины губы, похожие на красный банан.

Сестра Рут склоняется над столом.

– А что это у твоего папы в руке?

– Это платок, которым он завязал маме глаза, потому что хочет сделать ей сюрприз. Мама ведь не должна знать, куда они теперь пойдут.

– А куда они должны пойти, Ханна?

– Домой, куда же еще, – говорю я. – В хижину.

Лена

Будь благодарна.

Господь благословил тебя.

У тебя прекрасный дом.

У тебя есть семья.

У тебя есть все, о чем ты всегда мечтала.

Этот голос в голове, он словно доносится откуда-то издалека. Пустота, она обжигает желудок. Невозможно, чтобы пустота обжигала. И все же как больно она обжигает, эта пустота. Челюсть сводит от напряжения, пока я дрожащими пальцами пытаюсь открыть банку какао. Крышка не поддается. Будь она проклята, эта банка… Я чувствую, как пот стекает по лбу, щиплет шрам над бровью. На кухонном столе рядом с пачкой молока стоят две миски, красная и синяя, обе в белую крапинку, обе из меламина, небьющиеся. Дети должны позавтракать, сейчас. Завтрак в семь тридцать. Неужели так сложно это усвоить? Детям нужен четкий распорядок. Дети нуждаются в сбалансированном завтраке.

И ты называешь себя матерью?

Я называю тебя чудовищем.

Я слышу, как они беснуются у меня за спиной – дети, прошу вас, не так громко! На кухне, в обеденной зоне и в гостиной царит хаос. Дети мечутся по комнате, их вопли сотрясают стены – пожалуйста, угомонитесь! Время от времени кто-то из них перескакивает через спинку дивана и плюхается на подушки. Звук, подобный громкому и тяжелому вздоху, повторяется вновь и вновь – прекратите, хватит! У меня вот-вот разорвет череп, давление в голове невыносимо. Крышка не поддается. Будь проклята эта банка.

– Мама?

Я вздрагиваю. Моя дочь внезапно оказывается рядом и с любопытством протискивается к столу. Какая же она маленькая… Крошечная, хрупкая девочка с тонкими светлыми волосами и бледной кожей. Словно маленький ангел. Не из тех опрятных, розовощеких херувимов, каких моя мама собирает на полке в столовой. С этим ангелом как будто что-то не так. Это скорее неудавшийся пробный экземпляр.

– Ханна, – я произношу ее имя, словно констатирую факт, не вкладывая чувств.

– Тебе помочь, мама?

Я смотрю в ее бледно-голубые глаза: она не обижается на меня за мой безучастный тон. Или просто не считает нужным обижаться. Молча киваю и пододвигаю к ней банку с какао. Без видимых усилий Ханна свинчивает крышку и весело улыбается.

– Та-даам!

– Спасибо, – выговариваю я с трудом.

Она разворачивается, хочет вернуться к игре, но я хватаю ее за руку. Конечно, не рассчитав силу – а Ханна такая маленькая и хрупкая… Я поспешно отпускаю ее.

– Прости. Тебе не больно?

Ханна хмурит лоб и кривит губы, словно я сказала какую-то глупость.

– Нет, конечно. Ты бы никогда не сделала мне больно, мама.

Теплое чувство заполняет мою внутреннюю пустоту. Пытаюсь улыбнуться.

– Может, поможешь мне еще немного?

Точно в доказательство, я вытягиваю вперед дрожащие руки. Но Ханна уже и так кивнула, приподнялась на носки и взяла ярко-зеленую пластмассовую ложку, лежащую тут же на столе. Она кладет по две ложки какао в каждую чашку, осторожно заливает молоком и перемешивает. При этом задумчиво и монотонно считает, сколько оборотов сделала ложкой.

– Один, два, три…

Монотонный счет, звон ложки. Голос у меня в голове непрестанно стучится в сознание, пока не появляется брешь. Этот голос произносит: «Она твоя дочь, и ты должна любить ее. Хочешь ты этого или нет».

– …семь, восемь…

Дышать все труднее. Ноги становятся ватными. Я хватаюсь за край стола в поисках опоры и не нахожу ее.

Потолок медленно опрокидывается, пол начинает вращаться. Я отдаюсь во власть бессилия, медленно, без спешки погружаюсь в благословенную тьму. Спасибо.

– Папа! – слышу я словно сквозь толщу воды. – У мамы опять припадок!

– Пульс стабилизируется!

Ханна

Сестра Рут спрашивает, что я имею в виду под словом хижина.

Сначала мне хочется стукнуть ее по голове, чтобы она сама пораскинула мозгами. Но я все-таки решаю, что лучше ей помочь. Всегда нужно помогать другим.

– Хижина – это маленький дом из бревен. В лесу.

Сестра Рут кивает, как будто поняла, только брови у нее по-прежнему приподняты, и челюсть отвисает еще ниже, словно слетела с креплений. По лицу можно многое прочесть, если хватает ума.

– Хочешь сказать, вы живете в лесу? В хижине?

Я медленно киваю и говорю:

– Очень хорошо.

Мне самой нравится, когда меня хвалят. Если мама во время занятия задает мне вопрос, и я правильно отвечаю, она тоже всегда говорит: «Очень хорошо, Ханна». Тогда думать становится куда интереснее. Возможно, сестру Рут это тоже подстегнет.

– А раньше ты где-нибудь жила, Ханна? В настоящем доме?

– Хижина – это настоящий дом! Папа обустроил ее специально для нас. Там хороший воздух. И рециркулятор ломался всего пару раз. Он всегда должен тихонько гудеть, а иначе что-то не в порядке. По счастью, у меня очень чуткий слух. Я сразу замечаю, когда с рециркулятором что-то не так – прежде, чем у нас начнет болеть голова. Но папа сразу все чинил. Он говорил, что случился небольшой сбой, ничего серьезного. Папа много всего умеет.

Сестра Рут мигает часто-часто.

– Что… – начинает она, но тут же замолкает.

Я тоже молчу. Мне кажется, она наконец поняла, что должна думать своей головой. Мама тоже всегда ждет, если правильный ответ не приходит мне на ум сразу. Она говорит: «Какой толк, если я буду подсказывать тебе все ответы. Нужно привыкать думать собственной головой. Подумай, Ханна. Сосредоточься. Ты можешь».

– Что, – повторяет сестра Рут, – за реци… рецирк…

– Рециркулятор воздуха. Непросто выговорить, да? Знаете, что я делаю, если слово слишком сложное?

Сестра Рут снова молчит.

– Я проговариваю про себя слово до тех пор, пока оно не отложится в голове. И новые слова даются мне лучше, чем Йонатану. Иногда достаточно два раза произнести про себя слово, а иногда нужно проговорить десять раз.

Сестра Рут все еще молчит. Возможно, она уже пробует мой способ и проговаривает про себя сложное слово.

Но вот у нее вздрагивают губы.

– А ты не расскажешь, что это за… – она набирает воздуха перед сложным словом, – рециркулятор воздуха?

– Очень хорошо, – я снова хвалю сестру Рут и радуюсь ее успехам и своим собственным. Из меня получается хороший учитель, это у меня от мамы. – Рециркулятор обеспечивает нас воздухом, – я стараюсь говорить как можно медленнее, чтобы не перегружать сестру Рут. – Человек не может жить без кислорода. В день мы вдыхаем и выдыхаем от десяти до двадцати тысяч литров воздуха. Это примерно столько же, сколько вмещают от десяти до двадцати тысяч пачек молока. Вдыхаемый воздух содержит примерно двадцать один процент кислорода и ноль целых три сотых процента диоксида углерода. Выдыхаемый воздух состоит примерно на семнадцать процентов из кислорода и четырех процентов диоксида углерода, точка. С рециркулятором в хижину поступает хороший воздух, а плохой отводится наружу. Иначе мы задохнулись бы.

Сестра Рут подносит ладонь ко рту. Я замечаю, что она немного дрожит. Не только рука, но вся сестра Рут целиком.

– А почему вы просто не откроете окно?

Мне кажется, это вопрос, но звучит совсем не так. Вообще-то, если хочется что-то спросить, нужно обозначать это голосом в конце предложения. Я принимаюсь сортировать карандаши, длинной прямой линией, от светлого к темному, начиная с желтого и заканчивая черным.

– Ханна?

Вот, сестра Рут обозначила голосом вопрос. Я поднимаю глаза от своей пестрой линии, смотрю на нее.

– Может, хотя бы скажешь, кто такой Йонатан?

– Это мой брат.

– И Йонатан тоже живет в хижине? С тобой и твоими родителями?

– Само собой. Он же не сделал ничего такого. С чего бы нам его отсылать?

– А расскажи мне о пятнах на ковре.

Теперь сестра Рут садится очень прямо и даже выигрывает в гляделки. Это из-за того, что у меня снова слезятся глаза. Все из-за яркого света и усталости.

– Ханна? Ты говорила, что Йонатан отчищает пятна с ковра. Что за пятна, Ханна?

Я мотаю головой и говорю:

– Я устала. И хочу к маме.

Сестра Рут тянется через стол и берет меня за руку. При этом она задевает два карандаша в моей линии, синий и зеленый.

– Знаю. Но поверь мне, когда к ней можно будет заглянуть, врачи сразу дадут нам знать. Может, пока нарисуешь еще что-нибудь? Смотри, какой толстый. – Она выпускает мою руку и показывает на альбом. – Тут еще столько чистых листов.

Я пожимаю плечами. Вообще-то мне больше не хочется рисовать.

Сестра Рут делает задумчивое лицо, с прищуренными глазами и поджатыми губами.

– А что, если ты нарисуешь всю свою семью? И своего брата, Йонатана. – Она улыбается. Она хорошо слушала и запомнила его имя. – Вы с Йонатаном ладите? Или иногда ссоритесь?

– Мы ссоримся, только если Йонатан валяет дурака.

У сестры Рут вырывается смешок.

– Понимаю. А скажи, твой брат старше тебя или младше?

Я вырываю из альбома лист с мамой и папой в лесу и откладываю в сторону. Потом беру синий карандаш и принимаюсь рисовать на новом листе лицо Йонатана.

– Младше, – произношу я. – На два года.

– Так, не подсказывай, попробую угадать. Тогда ему… – говорит сестра Рут и задумывается. – Хм, это непросто. Думаю, ему… шесть?

Я поднимаю глаза от рисунка. Бедная, глупенькая сестра Рут, видно, совсем не умеет считать.

– Тринадцать минус два… – я пытаюсь помочь ей, но она только таращится на меня. – Конечно же, ему одиннадцать, – подсказываю я наконец.

Похоже, сестре Рут и в самом деле многому еще нужно поучиться.

Ханна

Учеба имеет большое значение. Нельзя оставаться глупым. Мне обучение дается легче, чем Йонатану, так всегда было. Сносно читать он научился лишь в четыре. Конечно, мы знаем, что такое школа. Школа – это такое заведение, где дети и подростки получают образование. По счастью, нам не приходится туда ходить. Дорога туда полна опасностей. Мы можем заблудиться, или на нас могут напасть. И вообще, в школу нужно ходить только глупым детям, таким, которые не могут обучаться самостоятельно. Думаю, сестре Рут тоже приходилось посещать школу в детстве. Но я давно это подозревала, и должно быть, это правда: в школе только делают вид, что обучают детей важным вещам. А в действительности они остаются глупыми. Это же видно по сестре Рут. Такой простой счет, из тринадцати вычесть два… Кажется, сестра Рут теперь стыдится того, что не может решить такую легкую задачу. Она даже спрашивает, правда ли то, что я сказала ей. Поэтому я прекращаю рисовать Йонатану штаны, переворачиваю лист и вывожу тринадцать черточек. После чего перечеркиваю две из них и медленно, вслух пересчитываю оставшиеся. Конечно же, их осталось одиннадцать. Тринадцать минус два равно одиннадцать. И вообще некрасиво с ее стороны думать, что я лгу, только потому, что она не умет считать. Я бы никогда не солгала. Лгать нельзя. Я так ей и говорю, потому что она, похоже, и этого не знает, бедная, глупенькая сестра Рут.

– Ханна, – теперь она говорит так, словно готова расплакаться, – эта хижина. И реци… ре…

– Рециркулятор! – я снова перехожу на львиный голос.

Сестра Рут вздрагивает. Испуг, снова. Широко раскрытые глаза и красные щеки. Только на этот раз мне ее не жаль. Она просто не хочет приложить усилий.

– Я этого не потерплю! – вновь звучит мой львиный голос, и я ударяю ладонью по столу.

Карандаши подскакивают, зеленый даже скатывается со стола и стукается об пол. Нельзя вот так, специально выставлять себя дураком. Я лезу под стол за зеленым карандашом, а когда сажусь обратно, сестра Рут просит прощения. Хотя бы так. Всегда нужно просить прощения, если сделал что-то неправильно.

– Я не хотела злить тебя, Ханна, – говорит она. – Конечно, ты оказалась в непростой ситуации. Понимаю. Но знаешь, мне хочется во всем разобраться. Я бы с удовольствием послушала, какой у вас дом. Больше никого не знаю, кто проживал бы в хижине.

Я снова переворачиваю лист и продолжаю рисовать штаны для Йонатана. Это его любимые штаны, синие. Ему разрешается надевать их только по воскресеньям.

– Ханна?

Поднимаю голову.

– Ты меня прощаешь?

Киваю и возвращаюсь к рисунку. Йонатану также достается любимая футболка. Когда она была еще новой, то прямо светилась. Думаю, он бы обрадовался, если б узнал, что на моем рисунке одет в свою любимую одежду. В довершение я рисую ему вьющиеся волосы. Почти черные, как у папы. Рядом с Йонатаном, на уровне его плеча, я начинаю рисовать свое лицо. Я и себе нарисую свое любимое платье, белое в цветочек. Мы все будем опрятными на моем рисунке.

– Вы не можете открыть окно, Ханна? Поэтому вам нужен этот…

– Рециркулятор, – бормочу я.

– У вас в хижине нет окон?

– Есть, конечно.

Для моих вьющихся волос мне нужен желтый карандаш.

– Но вы их не открываете? Почему же?

– Слишком опасно. По этой же причине мы закрыли их щитами.

Я раздумываю, не будет ли жульничеством нарисовать себе красную ленту для волос. Вообще-то у меня нет красной ленты, только темно-синяя. Но красная куда лучше смотрелась бы с цветочками на моем платье.

– Это твой папа сделал, Ханна? Ты говорила, что он много всего умеет.

– Да.

Рука осторожно тянется к красному карандашу. При этом я смотрю на сестру Рут. Вообще-то она не знает, что у меня нет красной ленты, но я беспокоюсь, что по моему лицу видно, что я хочу сжульничать. Беспокойство – это не совсем страх, но и в нем мало хорошего. Беспокойство напоминает скорее тошноту, как будто болит живот и не знаешь, стоит вызывать рвоту или нет.

Папа тоже испытывал беспокойство, когда мама ушла от нас. Он говорил, что не знает, вернется ли она, и потом заплакал. Папа никогда раньше не плакал. Я протянула руку к его лицу и ощутила липкие слезы на щеках. Он этого не говорил, но я сразу поняла, что мама ушла, в том числе и по моей вине, из-за этой истории с Сарой. Йонатан тоже это знал. Он только таращился на меня и несколько дней со мной не разговаривал, пока я не напомнила ему, что он и сам едва терпел Сару.

– Знаешь, Ханна, мне тут пришла в голову мысль. Ты так старательно нарисовала своего брата. Сразу видно, что он тебе дорог. Может, мы пошлем кого-нибудь к вам домой, чтобы посмотреть, как он справился с ковром? Или помочь ему с этими пятнами?

Я хватаю красный карандаш, не спуская глаз с сестры Рут. Но ее, кажется, не заботит, что я собираюсь сжульничать с цветом.

– Или, – продолжает она невозмутимо, – мы можем привезти его сюда, к тебе. Тогда вы могли бы вдвоем дожидаться маму. Порой происходящее кажется не таким уж плохим, если рядом родной человек.

– Не думаю, что Йонатану здесь особо понравится, – отвечаю я. Придуманная красная лента и впрямь смотрится красиво с платьем в цветочек. – Мне кажется, он бы задрожал, если б ему пришлось оказаться здесь.

– Но ты держишься бойко и не дрожишь.

– Да, так и есть. Но я, наверное, просто посмелее, чем Йонатан. Потому что старше его, или немного умнее, или и то и другое. И вид крови напугал его куда сильнее, чем меня. И шум его тоже напугал.

– Какой шум?

– А откуда, по-вашему, взялись эти жуткие пятна на ковре?

Сестра Рут выглядит так, будто раздумывает, но я уже знаю, что ей это не особенно дается.

– Как будто кто-то бросил арбуз на пол, – объясняю я, чтобы избежать очередного конфуза. – Такой получается звук, если проломить кому-то голову. Памм! – произношу я по-львиному, а потом добавляю обычным голосом: – А потом стало совсем тихо.

Маттиас

4825 дней.

Я отсчитывал и проклинал каждый из них. Седины в волосах прибавилось, сердце совсем расшалилось. В первый год я ежедневно проезжал по ее последнему маршруту. Распечатывал листовки и не пропускал ни единого столба, чтобы наклеить их. Самовольно расспрашивал ее предполагаемых друзей и поставил на место пару личностей. По несколько раз на дню звонил своему давнему другу Герду. Герд Брюлинг, будучи главным комиссаром полиции, возглавлял следственную группу, что разыскивала мою дочь. А когда поиски не увенчались успехом, я прекратил дружбу с господином Брюлингом. В какой-то момент, осознав собственное бессилие, я решил хотя бы положить конец лжи. Я давал множество интервью, пятьдесят или даже больше.

Лена исчезла вот уже 4825 дней назад. И ночей. Почти четырнадцать лет. За этот срок с любым телефонным звонком можно было ждать новости, которая все изменила бы. Нашу дочь похитили и требовали выкуп. Нашу дочь выловили из Изара [6], посиневшую и распухшую до неузнаваемости. Нашу дочь нашли, изнасилованную, убитую и выброшенную, словно мусор, возможно, за границей, в какой-нибудь стране бывшего соцлагеря…

– Маттиас? Ты слушаешь? – Голос у Герда хриплый от волнения.

Я не отвечаю, просто пытаюсь дышать. Телефонная трубка трясется в мокрой от пота правой руке. Левой опираюсь о комод. Все в нашей прихожей теряет устойчивость, лестница, ковер, гардероб как будто набегают на меня, подхваченные волной. Пол проминается под ногами. Рядом стоит Карин. Заспанная, она спустилась вниз, узнать, почему я так долго не возвращаюсь в спальню. Нервно теребит пояс своего махрового халата кремового цвета и шепчет:

– Ну что там, Маттиас? Что случилось?

Я с трудом сглатываю, пропускаю через себя ком в горле, услышанную новость и ее значение, и четырнадцать невыносимых лет. Столько раз в нашем воображении Лена гибла самым жутким образом. Столько лет мы истязали себя сотнями различных сценариев. И со временем отбросили лишь один из них: что, если однажды зазвонит телефон и нам сообщат, что наша дочь найдена живой?

– Лена, – произношу я сипло.

Карин закрывает глаза и делает несколько неуклюжих шагов назад. Наконец упирается спиной в стену и медленно оседает на пол. Закрывает лицо руками и всхлипывает – тихо, без надрыва. Должно быть, слишком много прошло времени; 4825 дней оставили слишком мало надежд. Она скорее вздрагивает, бессильная против приступа икоты и скорби.

– Нет-нет, – мне наконец удается пересилить немоту, и я протягиваю руку к жене.

– Маттиас? – Голос Герда в трубке.

– Что «нет-нет»? – говорит Карин, сидя у стены.

– Там считают, что она была похищена. Но теперь Лена у них. Она жива. – Я едва слышу собственный голос и повторяю: – Она жива.

– Что?

Карин неловко поднимается. Ноги у нее подгибаются, и она снова теряет равновесие, но я удерживаю ее за руку.

– Да, – хрипло звучит голос Герда на том конце провода.

Сведения, что он сообщил мне сейчас, еще довольно смутные. Я не знаю, возможно, Герд не может ничего больше сказать, или не хочет, или не имеет права. Он лишь сообщил, что сравнение по базе данных дало результат. Завтра же утром он поедет в больницу, что в городке Кам, у чешской границы, и установит личность Лены. Кам, всего два с половиной часа езды от Мюнхена. Так близко, должно быть, все это время Лена находилась так близко… И я не смог ее разыскать.

– Я поеду с тобой, – заявляю я. – Не будем ждать до утра, поехали сейчас же.

– Нет, Маттиас, не получится, – говорит Герд тоном взрослого, который пытается утихомирить капризного ребенка. – Это тебе не обычное…

– Мне все равно, – упрямится ребенок. – Более того, мне плевать! Я одеваюсь. Заезжай за мной.

Слышу, как Герд вздыхает в трубку.

– Ты мне обязан, – вставляю я, чтобы ему не вздумалось втолковывать мне о служебных процедурах. – Едем.

Герд снова вздыхает, я кладу трубку. Прикидываю, что дам ему полчаса, чтобы заехать за мной. Если он не явится, я поеду сам, и точка. В Кам, к Лене. Я обнимаю Карин, и ее горячие слезы впитываются в ткань моей пижамы.

– Она жива, – бормочу я, уткнувшись лицом в ее волосы. Как чудесно это звучит: она жива…

Через пятнадцать минут мы уже одеты. Карин даже расчесала волосы. Теперь мы топчемся в прихожей, неотрывно глядя на входную дверь. Сквозь вставки матового стекла мы сразу увидим свет фар, когда Герд подъедет к дому. Мне лишь приходит в голову мысль, и Карин ее высказывает:

– Не будем ждать.

Лихорадочно киваю и хватаю с комода ключи от машины.

В Кам, к Лене. Она жива.

* * *

В нашем старом «Вольво» мы поворачиваем к выезду на автобан, и только тогда лопается пузырь, что вздулся вокруг меня с момента, как позвонил Герд. Я вдруг спрашиваю себя, не следует ли все-таки дождаться его. Разумно ли брать с собой Карин. В голове вновь проносятся слова Герда.

«Послушай, Маттиас, это еще не точно. Но мне сейчас позвонил коллега из Кама. В лесу, недалеко от чешской границы, сбита молодая женщина. Предположительно ее имя Лена. Они полагают, что несчастный случай каким-то образом связан с похищением, поэтому проверили по базам данных. Есть некоторые сходства: например, шрам на лбу. Правда, она получила тяжелые травмы, в данный момент находится в отделении экстренной хирургии, и поговорить с ней пока нет возможности. Ты слушаешь? Маттиас?»

«Лена», – выговорил я хриплым голосом, глядя на Карин.

«Да, – подтвердил Герд. – Завтра же утром поеду в Кам. Пока мы безошибочно не установим личность женщины…»

И я:

«Я поеду с тобой».

* * *

– Карин, думаю, нужно тебя предупредить, – произношу я.

Теперь мне ясно, что слова Герда связаны, возможно, не только с нарушением служебных процедур. Следовало раньше сказать Карин, когда мы еще одевались. Но едва ли я мог проговорить что-то, кроме «она жива». Потрясенно, растерянно, трепетно.

– Герд сказал, что она в отделении экстренной хирургии. Возможно, она тяжело ранена. Ты вообще готова увидеть ее в таком состоянии?

– С ума сошел? Это же наша дочь!

Карин права. Мы нужны Лене, особенно в нынешнем ее состоянии. Я вдавливаю педаль газа в пол и выжимаю из старенькой машины все, на что она способна. Спустя почти четырнадцать лет нас отделяют от дочери какие-то сто восемьдесят километров.

«Чао, папка! Увидимся! И спасибо еще раз!» – звучит в памяти ее звонкий голос, и я представляю, как она сбегает по ступеням в палисадник.

В день своего исчезновения Лена заходила к нам выпить кофе после того, как возле кампуса у нее украли велосипед. Мы договорились, что не скажем маме насчет денег. Карин считала, что нашей дочери следует становиться самостоятельной и, по примеру многих других студентов, найти подработку. Я же полагал, что это не подлежит обсуждению. Наша дочь должна сосредоточиться на учебе. И теперь ей понадобился новый велосипед. Поэтому я тайком дал ей триста евро.

Чао, папка! Увидимся!

Пока, мой ангел, увидимся через 4825 дней…

– Маттиас?

Карин держит мой телефон. Только теперь слуха достигает мелодия звонка, и я замечаю голубоватое свечение в полумраке салона.

– Герд, – догадываюсь я и представляю, как он стоит перед нашим домом, несколько раз звонит в дверь и понимает, что мы уехали без него. Бросаю взгляд на часы на приборной панели. Он приехал без опоздания. – Ответь сама.

Герд ворчит так, что даже мне слышно. Карин просит прощения за нас обоих.

– Мы просто не могли ждать, ты должен понять нас.

И пусть Карин передаст мне, что я все такой же идиот. Это я тоже слышу и усмехаюсь, поддавшись на мгновение чувству ностальгии. Мы с Гердом были лучшими друзьями прежде, в прошлой жизни.

– Да, конечно, не беспокойся, Герд, – произносит Карин и отключается. В машине снова становится темно. – Сказал, что встретимся у больницы. И нам не следует ничего предпринимать, пока он не приедет. В том числе из-за его коллег.

Я фыркаю, ощущение тоски пропадает без следа.

– Как будто мне есть дело до его коллег… Мы хотим знать, что произошло с нашей дочерью, и точка.

Слышно, как Карин копается в сумке. Наверное, хочет убрать мой телефон. Но потом я слышу знакомый звук надрыва, с каким открывается клейкий клапан на пачке бумажных платков. Замечаю краем глаза, как она утирает платком лицо.

– Похищена, – всхлипывает Карин. – Если это было похищение, почему никто не позвонил нам с требованием выкупа?

Я пожимаю плечами.

– Потому что хватает больных, которые похищают девушек, чтобы владеть ими.

Я невольно вспоминаю Марка Суттхоффа. Что, если он все же причастен к исчезновению Лены? Господи, он ведь был у меня в руках…

– Что за жуткое слово – владеть…

Голос Карин накладывается на образ у меня в голове.

Я обеими руками держу его за воротник, приперев к стене. Смотрю в его багровое лицо.

Отвечай, скотина, где она?

– Знаю, – произношу я вслух.

Карин шумно шмыгает.

– Как думаешь, она оправится? Я говорю не про эту аварию…

– Она сильная, всегда такой была. – Я ободряюще улыбаюсь и похлопываю Карин по коленке.

Остаток пути мы проводим в молчании, лишь время от времени кто-то из нас тихо покашливает. Но я знаю, какие мысли бродят в голове у Карин. Она думает, до какой степени эта молодая женщина, с которой мы сегодня воссоединимся, осталась нашей дочерью. По прошествии стольких лет и после всего, что ей, вероятно, пришлось вынести. Раньше Карин часто повторяла что-нибудь в духе «надеюсь, это хотя бы не затянулось» или «только бы для нее все благополучно закончилось». Под благополучно закончилось она имела в виду быструю смерть, без пыток, физических и моральных, без страданий. Нередко я с трудом сдерживал себя, чтобы не вцепиться ей в горло, хотя в глубине души думал о том же. Хоть мы и сидим в одной машине и нас разделяет лишь подлокотник, я чувствую, какая огромная между нами пропасть. Карин боится. Карин сомневается. А я думаю о том, сколько всевозможных недугов способны излечить врачи, физических и душевных. Уверен, что теперь все будет хорошо. Иначе зачем Лене выживать, не будь она способна к жизни? Зачем цепляться за жизнь? Возможно, я слишком наивен, а Карин сгущает краски, а истина лежит где-то посередине, аккурат на подлокотнике, осязаемая и простая.

– Она сильная, – повторяю я еще раз, и Карин прокашливается.

Лена

Кто-то кричит:

– Нет!

И:

– Господи!

Кто-то поднимает мое окоченевшее тело. Трясет. Тепло, крепкое объятие.

– Лена! Боже мой, Лена!

Я моргаю. Слабо улыбаюсь. Он все-таки вернулся, в последний момент. Дети живы, повисли у него на шее. Он держит меня в объятиях. У него бледное от ужаса лицо. Я протягиваю к нему руку. Ощущаю слезы.

– Я вас так подвел, – говорит он.

Отвечаю:

– Ты спас нас.

– Состояние стабильно.

Ханна

Должно быть, я натворила дел. Понимаю это, потому что сосчитала до 2676, а сестра Рут еще не вернулась. Ведь я только изобразила ей звук, как будто бросили на пол арбуз. Памм! Тогда она сказала, что ей нужно срочно разузнать, можно ли нам пойти к маме. А пока ее нет, мне следует дорисовать мою семью. Я подрисовала папе красное пятно на голове и теперь не знаю, чем еще мне заняться.

Я чувствую усталость. Ночь за окном уже понемногу блекнет. Мне не так уж часто приходилось проводить столько времени без сна. Разве только когда Сара еще была с нами и своим ревом не давала нам спать. Человеку необходимо спать, чтобы его тело могло восстановиться. Кладу голову на стол и закрываю глаза. Мама говорит, мы сами можем решить, что увидеть во сне, если только перед тем, как уснуть, сосредоточенно подумать о чем-то определенном. Хочу увидеть что-нибудь особенное. Как мы с мамой наконец-то снова куда-то выбрались, только мы вдвоем, потому что я у нее любимый ребенок.

Итак, я сосредоточенно представляю себе нашу первую вылазку. Поначалу я была немного встревожена, но мама сказала:

– Это чудесное место, Ханна. Тебе там понравится.

И еще она сказала, что никому не следует говорить про нашу поездку.

– Тсс, – прошипела она и приложила палец к губам. – Это будет наш с тобой секрет.

– Но врать нельзя, мама!

– Мы не соврем, Ханна. Просто никому не скажем.

– А как же Йонатан? Он ведь испугается, когда проснется, а дома никого не окажется.

– Не волнуйся. Йонатан еще долго будет спать. А к тому времени как он проснется, мы уже вернемся.

Мы принарядились. Я даже смогла надеть свое любимое платье, белое в цветочек. Потом мы мышиным шагом прокрались за дверь, к машине. Я сидела впереди, рядом с мамой. Дорога, по которой мы ехали, была гладкой, как бумага, и отливала на солнце. Местами воздух дрожал от зноя, словно горели маленькие бесцветные костры. Я прижалась носом к прохладному стеклу. Небо раскинулось над нами синим полотном, и по нему плыли белоснежные облака. Я обвела пальцем по стеклу очертания коровы, а мама смеялась. По радио играла знакомая песня, и мамин смех портил мелодию, а потом она стала подпевать. Мы съехали с шоссе и повернули к поселению. Мама поставила машину в тени раскидистого дерева. Это был клен. Его легко узнать по резным пятиконечным листьям, похожим на большую зеленую ладонь.

В саду устраивался праздник, и мы были приглашены. Мама оказалась права: это было чудесное место. Нас уже ждали, и люди вокруг смеялись, махали нам и восклицали:

– Ну наконец-то приехали!

Мама хотела меня представить, но я просто не могла устоять на месте от возбуждения. Скинула сандалии и побежала босиком по траве, вдохнула аромат гортензий, величиной с капустный кочан, и наконец растянулась на лужайке. Трава пахла как моющее средство у нас дома. Я рвала травинки и маргаритки, а потом посадила себе на руку божью коровку. На траву рядом со мной сел мужчина со светло-голубыми глазами и с проседью в волосах.

– Замечательно, что ты приехала, Ханна, – сказал он.

Я показала ему божью коровку, и он объяснил, что эти насекомые приносят много пользы, потому что поедают клещей и тлю. Я удивилась: это такой-то маленький жучок?

– А еще считается, – сказал мужчина, – что божьи коровки приносят счастье.

Затем нас позвали подкрепиться. В дальней части сада был установлен длинный стол. Я стала обмерять его, поочередно приставляя пятку одной ноги к носочку другой, правую ногу, левую ногу, правую, левую. Стол составлял в длину тридцать шажков. Там были шоколадные печенья и земляничные пирожные, и ванильный пудинг, и соленая соломка, и поджаренные колбаски. Мне так хотелось все попробовать, но мама сказала, что нам нужно возвращаться. Йонатан должен скоро проснуться, ведь снотворное действует не так долго, как нам хотелось бы.