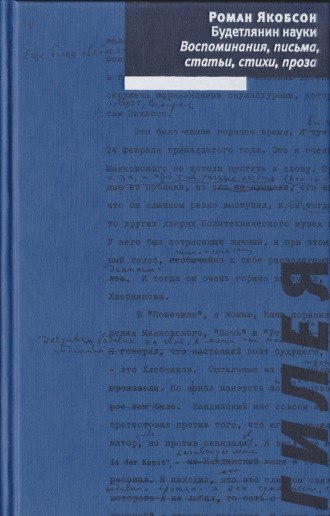

Роман Якобсон

Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза

Однажды я пришёл в журнальню. На что я сразу попал? На «Известия Академии наук» (не отделение русского языка, а общее), где была статья математика Маркова: цепной анализ «Евгения Онегина», попытка связать математику с анализом текста61. Понять было трудно, но увлечён я был сразу.

Вдруг ко мне подходит старик, Павел Дмитриевич Первов, известный преподаватель, который писал статьи по грамматике латинского и русского языка; у нас он преподавал латинский и греческий62. Он увидал меня и спросил: «Ах, ты тоже здесь? Ты что – студент?» – «Да, филологического факультета». – «Ну, а что – историей занимаешься или философией?» – «Нет, – говорю, – лингвистикой». – «Слушай, да из тебя толк будет, я это всегда думал, но в последние годы все вы таким болваньем стали, что и ты мне болваном показался. А сейчас я тебе пошлю свои работы». И он действительно послал мне свои оттиски.

Так всё шло замечательно. Я сразу попал в очень научную среду. Сразу сблизился с Богатырёвым, с которым мы в конце августа четырнадцатого года вместе стояли и ждали в очереди в канцелярию университета. Мы почти одновременно порешили и создать Московский лингвистический кружок, и отправиться в первую экспедицию, в которой нас чуть не убили63.

Богатырёв меня ввёл в Комиссию по народной словесности, где я потом прочёл свой первый доклад, и в Диалектологическую комиссию. Казалось, вот совсем другая атмосфера.

Подружился я также с Буслаевым, у которого был знаменитый дед64, была академическая традиция, исключительная память и талантливость. Он на меня сердился: «Ты начинаешь с того, что ты чернорабочий. Ты работаешь как мастеровой, ты отодвинул все общие вопросы». Я ему тогда резонно отвечал, что к общим вопросам подойти без знаний, как это делается, не следует и невозможно.

Я больше всего занимался тогда семинариями, докладами, дискуссиями и меньше сдавал экзаменов, так что масса экзаменов накопилась к концу. Но было ясно, что я останусь при науке. Как, в каком виде, кто это знал? Была война, и, кроме того, было ясно, что после войны не то будет, что было.

Тут несколько моментов сыграли решающую роль: то, что у меня оставалась связь с художниками, то, что у меня начиналась связь с поэтами, то, что между поэзией и лингвистикой для меня всегда была очень чёткая связь – всё это предрешало дальнейшее. Как это будет, я совершенно не знал. Буду ли я преподавать – не очень об этом думал.

Всё шло шаг за шагом. Были моменты новых знакомств – знакомство с лингвистикой московской школы, с наследством Фортунатова, когда я был на первом курсе, затем знакомство с традицией фольклорной работы, с работой полевой, на местах. Затем попытки увязать все эти моменты с новым подходом к поэтике, очень раннее увлечение вопросом «Зачем?», вопросом телеологического характера: для чего всё это делается? – в конце концов, вопросом структуры. Влияние феноменологии Гуссерля – всё это вместе подготовило меня65.

С Маяковским я познакомился ближе только во время войны. В конце лета шестнадцатого года он приехал в Москву. Это было время большой, горячей дружбы между Эльзой и мной. Однажды она позвала вместе Маяковского и меня в кафе «Трамблэ» на Кузнецком66, такое кафе европейского типа. Мы там сидели, и Маяковский мне предложил играть, на пальцах, если не ошибаюсь. А Эльза меня раньше предостерегала, чтобы я этого не делал: «Ни в коем случае, я тебе запрещаю». Потом он стал меня испытывать (как испытывают новичков), всячески дразнить, задавать каверзные вопросы. А я умел отвечать, и Эльза была довольна результатом.

По-моему, в тот же приезд, во всяком случае, это было в последние месяцы до февральской революции, мы однажды сидели все у неё. Кроме Маяковского и меня был там Мара Левенталь, который в своё время был знаменит тем, что выиграл колоссальную сумму в государственном займе. О нём пишет Эльза в «Земляничке»: «Не человек, а самому себе памятник»67. Там была ещё какая-то девушка, армянка, кажется Беглярова68. Куда пойти? Тогда Левенталь предложил: «Девушки ещё не слыхали Вертинского? Пойдёмте на Вертинского!» И мы все пошли на Вертинского. Сидели в первом ряду. Когда вышел Вертинский в своём костюме паяца и увидал Маяковского, он почти что упал в обморок. Он испугался и растерялся, и выбежал за сцену. Потом он вернулся, пел, и после выступления Маяковский к нему очень любезно отнёсся, его позвали, и мы все пошли ужинать в Литературно-художественном кружке69. Надо было быть членом кружка, но у них всех были знакомые. Был там один буржуа, Янов, и я к нему подошёл и говорю: «Могу ли я на Ваше имя записаться?» А он: «Что Вы с такими холуями ходите?!» Но он разрешил, и мы сидели, мирно разговаривали, Маяковский, конечно, опять подцеплял, как он это любил.

Однажды, в самом начале семнадцатого года, я предложил Эльзе пойти в театр Комиссаржевской. Играли «Ванька-ключник и паж Жеан» Сологуба70. Она сказала: «Хорошо, но надо переодеться. А ты тут пока почитай». И мне попали в руки две книжки, которые обе меня потрясли. Одна была – первый «Сборник по теории поэтического языка»71, который глубоко совпадал с тем, что я делал и писал в то время, не печатая. У меня была статья прямо о заумном языке. Я знал перед этим «Воскрешение слова» Шкловского72, которое мне не понравилось. А этих я совсем не знал – что у них такие сборники и что к этому имеет отношение Ося Брик, с которым я почти не был знаком. Лиля была старшей сестрой Эльзы – когда я был лазаревцем, она была уже слишком стара для меня и, кроме того, мои родители меня огорчали Лилей: «Вот как замечательно пишет сочинения Лиля, ей выдают такие восхищённые отзывы». А я потом Лиле рассказал об этом; она засмеялась и сказала: «Этот учитель был влюблён в меня и помог мне писать».

Вторая книжка была первое, цензурное издание «Флейты-позвоночника», но со вставками от руки. И это на меня произвело большое впечатление. Я должен сказать, что у меня к Маяковскому отношение менялось шаг за шагом. Меня поразило «Облако в штанах». Я помню, как я сидел однажды у Байдина вечером, – он лежал уже в постели, – и вслух читал ему «Облако в штанах», и он говорил: «Да, это большой поэт».

До «Облака» я был настроен против Маяковского, считал, что он импрессионист. Должен сказать, что я не по-настоящему реагировал на его «Трагедию» – это была вещь куда лучше, но она мне показалась дешёвым символизмом. Тогда существовал для меня только Хлебников. А «Облако» я очень, очень любил, я его знал наизусть и слышал его потом много, много раз от Маяковского.

Вскоре после того, как мне попали в руки эти две книжки, я уехал в Петроград, в середине января семнадцатого года. Эльза мне дала письмо к Лиле. Улица Жуковского, где они жили, была недалеко от вокзала, и я, приехав, пошёл прямо к ним и оставался там, кажется, пять дней. Меня не отпускали. Ходил только в университет, на лекции Шахматова. В частности, Эльза [в своём письме] просила, чтобы меня заставили читать мой перевод «Облака» на французский язык. Я читал, и им очень понравилось. Потом пришёл Маяковский, и я ему читал. Он заставлял меня читать много раз, и раз он просил меня повторить:

Вошла ты,

резкая, как «Нате!»,

муча перчатки замш,

сказала:

«Знаете —

я выхожу замуж».

У меня было:

Ápre, comme un mot de dédain,

tu entras,

Marie, et tu m’as dit,

en tourmentant tes gants de daim:

«Savez-vous,

je me marie»73.

«Постойте, – сказал Маяковский, – „мари, мари“, что это такое? Переведите!» И я перевёл ему. – «Ах, это разные слова – это хорошо».

Мы тогда необычайно подружились, и с ним, и с Бриками. Я уже знал всю историю от Эльзы, в Эльзиной версии – о том, как Маяковский был знаком с Эльзой, и как отец Эльзы был страшно против, и как Лиля была против, потому что слышала об этом от отца, и как Эльза хотела примирить Лилю с тем, что у неё такой приятель, и как он пришёл, и Лиля сказала: «Только чтобы он стихи не читал»74. Ну, потом, конечно, он стал человеком Бриков. У меня долгое время в Москве был в руках дневник Эльзы (он погиб), и там она писала: «Вернулся Рома из Петербурга и, к сожалению, тоже уже бриковский».

Меня с Эльзой очень связывал французский язык. У нас была общая учительница французского, мадемуазель Даш. Она была дочерью французов, переехавших в Москву. Она выросла в России, правда, училась во французской гимназии, но говорила уже по-французски без картавости, с зубным, с русским «р». И это «р» осталось и у Эльзы, и у меня. Граммон75 считает, между прочим, что правильное, классическое произношение – это именно с таким «р». А в России – особенно в аристократических кругах, но не только там – считалось неприличным слишком подражать французскому произношению. Говорилось: «Учитесь по-французски как следует, говорите и пишите хорошо, но помните, что вы не обезьяны, а русские, подражайте в произношении, но не слишком, чтобы не казалось, что вы разыгрываете из себя французов». А у нас это было ещё сильнее, потому что мы этого другого «р» не слышали – только когда приезжали какие-нибудь французские писатели или актёры, которых мы слушали. Так, например, я слышал в детстве Верхарна, Ришпена, Сару Бернар и других.

Из-за того, что мадемуазель Даш очень любила французскую литературу и нам её подавала, и мы любили французскую литературу, было что-то связанное с Францией в наших отношениях. Часто мы с Эльзой, говоря по-русски, вставляли французские фразы – никогда никто не думал, что она будет французской писательницей, а я буду так или иначе связан с французской наукой.

Иногда мы импровизировали шутки по-французски, и раз, по поводу одного забавного происшествия, я на какой-то мотив, на который Эльза играла и напевала (какие-то шансоньетки), составил экспромтом стихи, и она их пела:

C’est demain, mon escapade,

vite – je quitte mes airs malades.

Un docteur, étant aimé des femmes,

vite m’entraine vers des lieux infames.

A la fin de la nuit,

comme toujours, je m’ennuis

et je n’ai plus rien à dire.

Il m’agace avec son bête de rire…

и так далее.

Надо сказать, что из-за мадемуазель Даш у нас была сильная французская ориентация – и культурная, и литературная, и художественная. Кого смотреть из художников? – Конечно, французов!

Отец мадемуазель Даш в ранней молодости участвовал во франко-прусской войне, и она часто рассказывала о так называемых немецких зверствах. И у Эльзы, и у меня было сильное профранцузское и антинемецкое настроение. Так что было естественно, что она познакомилась и вышла замуж за французского офицера Триоле. Эльза потом очень интересно написала о мадемуазель Даш в своей книжке «La mise en mots»76.

* * *

Вернулся я в Москву в совершенной уверенности, что мы перед революцией – почти никто не хотел верить. Но это было совершенно ясно, по университетским настроениям.

В феврале я опять был в Петрограде. Лиля устроила блины – это было основание ОПОЯЗа. Был Эйхенбаум, Шкловский – который вообще бывал там очень часто, – Поливанов и Якубинский, который меня называл «бронированным москвичом», потому что в Москве была одна лингвистическая ориентация. Про Петербург мы говорили: «Туды-сюды, куды хоть» или «Чего изволите?». Помню, что Маяковский, который тоже присутствовал, спросил про Поливанова: «А этот чем занимается?» – «Китайским языком». – «Ааа, китоложец – уважаю».

Шкловского я уже раньше встретил у Бриков, а с остальными я познакомился в тот вечер. Меня очень стали продвигать и Ося, и Витя77.

В конце марта или в начале апреля Маяковский, Бурлюк и я ехали втроём в Петроград78. Это было за несколько дней до приезда Ленина. В поезде были большие политические споры, и кто-то кричал «Долой войну!». И Маяковский зычным голосом ответил: «Кто кричит „Долой войну!“? Бывшие полицейские, которым на фронт не хочется?» Потом, когда я ему это рассказывал, он поморщился.

Временное правительство устраивало дни русско-финского сближения. Я попал на открытие выставки финского искусства – живописи, архитектурных планов – вместе с Володей и Осей. Были всякие приветственные речи, и потом был торжественный ужин79. На этом приёме мне пришлось выступить переводчиком между Горьким и одним знаменитым финским архитектором, который говорил по-французски. Архитектор был очень пьян, да и Горький тоже. Вообще было много пьяных.

Финн говорил: «Tout le monde pense que vous etes un genie — genie – et moi je vous dis: vous etes un imbecile. Traduisez, mais traduisez exactement! Non, non, non, vous ne traduisez pas comme j’ai dit! Imbecile, comment se dit да en russe?» Таков был стиль разговора80.

Маяковского тогда вызывали читать. Он читал свои стихи и вдруг сказал: «А сейчас я прочту стихи своего друга, блестящего поэта и стиховеда, Осипа Брика». Стихи были следующие:

Я сам умру, когда захочется,

и в список добровольных жертв

впишу фамилию, имя, отчество

и день, в который буду мёртв.

Внесу долги во все магазины,

куплю последний альманах

и буду ждать свой гроб заказанный,

читая «Облако в штанах».

Ося был очень смущён, так как он не считал свою поэтическую деятельность фактом социальным.

Потом мы пошли дальше, несколько человек – Оси тут уже не было. Приехал Ленин, и Ося пошёл на вокзал. Вернулся и сказал: «Кажется, сумасшедший, но страшно убедительный»81.

Пошли по знакомым – Володя, я, художник Бродский (который потом стал официальным советским художником) и один Гурьян, родственник моих соседей в Москве – видный адвокат и большой bon vivant. Мы ходили с места на место, и в конце концов Гурьян позвал нас к себе, часа в два ночи. Появились разные напитки и закуски. Маяковский с Бродским пустились играть в бильярд. Бильярд был одна из слабостей Маяковского – вернее, не слабостей, а сильных моментов, потому что он прекрасно играл. Они азартно сражались. А я на диване прилёг и даже заснул.

Потом начали обсуждать, куда идти, и кто-то сказал, что через пару часов, в восемь часов утра, во дворце Кшесинской выступит Ленин – «Пойдёмте его послушать!» И мы пошли. Там были разорванные занавески. Кто-то сидел на рояле. Была какая-то смесь кресел и разгрома. Было много народу, довольно много матросов. Ждали. А когда должен был прийти оратор, пришёл не Ленин, а Зиновьев. Нам как-то стало очень скучно, и мы ушли82.

В этот или предыдущий приезд Маяковский сказал мне: «Пойдём, хочешь проехаться?» Я говорю, да. Он страшно любил на лихаче проехаться по кругу мимо университета и академии, на Стрелку. Он говорил: «Но счёт пополам». – «Да, – говорю, – но у меня нет денег с собой». – «Слово даёшь?» – «Даю». – «При первой встрече». Мы сели на лихача, и он мне стал читать только что написанные стихи: «Если б был я маленький, как Великий океан…»83. Когда мы после этого встретились у Бриков, я ему хотел заплатить, а он: «Что это?» – «Я же дал слово». – «Сумасшедший!»

* * *

До приезда в Петроград в середине января я с Лилей совсем не встречался, и был очень большой промежуток после моего детства, когда я и Эльзы не видал. С Эльзой мы очень подружились в шестнадцатом году. А к Лиле я попал, только когда у них был – не салон, а такой литературный кружок.

Там было сравнительно мало людей – собственно говоря, люди вокруг новых Осиных интересов. Я даже не знаю, каким образом Ося стал формалистом, почему он заинтересовался повторами и так далее84. Меня очень удивило, когда я у Эльзы увидал этот сборник по теории поэтического языка: вот люди, которые делают то, что надо делать!

Когда я долго не бывал, я в шутку говорил: «Скажите, о чём у Бриков сейчас полагается говорить и о чём нельзя? Что считается правильной верой и что – суеверием?» Было довольно определённое настроение, своего рода догматизм.

Когда я был один в Петрограде, я жил у Бриков. У них была очень тесная квартира. Жили они там, потому что Брик был дезертир, и они не могли переехать на другую квартиру. А я у них спал на диване в проходной комнате, где Ося, собственно говоря, и работал. Всё было необычайно богемно. Весь день был накрыт стол, где была колбаса, хлеб, кажется, сыр, и всё время чай. Самовар приносили. Приходил тот, кто хотел разговаривать. Это было очень своеобразно, совершенно не похоже ни на что другое. Висели интересные картины. И висел громадный лист по всю сгону, где все гости писали для Лили. Помню, что там была одна карикатура: Лиля, а Ося сидит и работает, и было написано: «Лиля вращается вокруг Оси».

В то время, когда я туда попал, там бывал Кузмин – с ним они играли в «тётку», в карты. Кузмин был очень забавный в обществе, он хорошо пел и играл на рояле. Тогда же он посвятил Лиле два стихотворения, которые были отдельно изданы85.

Лиля говорила: «Приятно позвать Кузмина, он песенки свои поёт, рассказывает что-нибудь забавное. Но, знаешь, если хочешь звать кого-нибудь и из-за этого нужно пригласить и его неприятную жену, это уже нехорошо – а тут приходится Юркуна звать». С Юркуном у Кузмина был самый настоящий роман86.

А мне Кузмин говорил: «Как, Ромочка, Вам может нравиться Эльза – она ведь так похожа на женщину?»

Я там и Мандельштама видел, но он зашёл только по делу.

Бывал также художник Козлинский87 и один человек, которым сильно увлекалась Эльза, – Гурвиц-Гурский. Он был очень даровитый инженер, с большим знанием искусства и литературы88.

Натан Альтман тоже появлялся. Как-то играли бонами, или чипсами, как они назывались, чтобы не платить сразу. У Альтмана не было денег с собой, и когда выигрывали у него, то пускали эти боны в ход вместо денег, и Володя сострил: «Гувернантки Альтмана что-то не в ходу».

Много играли. Маяковский играл колоссальным образом, причём он страшно нервничал при игре. Он выигрывал, он умел добить, особенно когда играли в покер – психологическая игра. Он человека обыгрывал часто. Но после этого – я сам был не раз свидетелем, когда он ночевал у меня в Москве – он ходил из угла в угол и плакал, от разрядки нервов89.

Кроме того, он страшно боялся Лили. Она была против того, чтобы он так много и азартно играл. У меня по этому поводу были юмористические стихи – не о покере, а о «железке», в которую он играл и иногда очень проигрывал – не вычитаешь:

С Володей робко мы брели,

не нагорит от Лили ли,

от Лили ли, Лили ли…

и так далее. Я любил играть больше в покер, чем в «железку». Главным образом, меня научил Володя. И он не давал меня в обиду. Однажды мы играли в «железку», в помещении Лингвистического кружка: «Ужо, дружок, зайдём в кружок, / Пожалуй, „викжельнём“ разок». Викжель – это был Всероссийский Исполнительный Комитет Железнодорожников, а «викжельнуть» – сыграть в «железку»90. Я выигрывал, и он проигрывал, и тогда он взял у меня не только выигрыш, но я за него и заплатил очень крупную сумму – а средства у меня тогда были весьма ограниченные. Он мне говорил: «Слушай, я тебе не могу вернуть этого, но я тебя приглашаю на всё лето вместе жить». И мы поехали в Пушкино91.

Тогда не было ещё решено, что это будет именно Пушкино. Первый план был, кажется сейчас, совершенно диким и фантастическим – Воронеж; об этом же говорится в буриме92. Мы думали поехать вчетвером. Потом мы ещё поехали в Воскресенское, где я знал людей. Но когда мы приехали к тем людям, оказалось, что у них почти все в доме умерли от сыпного тифа. Маяковский страшно перепугался. Потом мы ходили с ним по лесу, он ни к кому не хотел подходить и всё время играл со мной на пальцах в «железку», в «девятку».

* * *

Брик был по образованию юрист93. И он был своеобразен. Для докторской – или кандидатской – работы он хотел писать о социологии и юридическом положении проституток, и он ходил на бульвар. Там его знали все проститутки, и он всегда защищал их, бесплатно, во всяких их делах, в столкновениях с полицией и так далее. Они его как-то называли «блядским папашей» или что-то в этом роде – я не ручаюсь за слова. Им очень импонировало, что они его совершенно не интересовали, что он никогда не хотел с ними ничего иметь. Всё это было чисто дружеское, товарищеское.

Ося как-то умел сесть и работать, и никто ему не мешал. Когда я впервые попал туда, он страшно увлекался поэзией, ничего другого не хотел знать. Он фанатически занимался метрикой и поэтикой. Он приходил к изумительным идеям – о Бенедиктове, о «Носе» Гоголя. Потом, в период, когда он стал отходить от поэтики и скорее занимался социологией искусства, у него была, например, замечательная интерпретация романа Золя «L’oeuvre», показания художника, которые он сопоставлял со всякими дневниками и письмами русских передвижников94.

Способность у него была исключительная. Он чуточку знал древнегреческий. Вдруг он пришёл к каким-то выводам относительно греческого стиха и позвал Румера95. Тот его выслушал и сказал: «Поразительно, это новейшее открытие, только что недавно было сделано». Для Брика всё было как крестословица.

Ося был страшно ироничен, но ироничен не злобно, а так – курил и говорил. Помню, как сидели у меня, в моей довольно тесной комнате, – он, Лиля, Володя и я, – в восемнадцатом году. И Володя читал ещё не окончательно доработанную «Мистерию-буфф». После чтения он стал говорить, что он не знает, поймут ли, что это настоящее революционное искусство. А Ося говорит: «Ты думаешь, что это коммунистическая революция, да? „Ты первый вхож в царство моё небесное…“ Ты думаешь, что это — тема?» Во второй версии этого уже нет.

Брик был одним из самых остроумных людей, кого я только знал, – и остроумен тем, что никто никогда не видал, чтобы он смеялся. Он всегда говорил совершенно серьёзно. [Однажды в Берлине] мы разговаривали с Бриком по поводу только что вышедшей книги Шкловского «Zoo…». Брик сказал: «Витя – странный человек. Он не научился грамматике – он не знает, что есть слова неодушевлённого рода и что ВЦИК – имя неодушевлённое. У неодушевлённых предметов чувства юмора нет, так что со ВЦИКом шутить нельзя»96.

Брик не делал многого, что мог бы делать. Поразительное дело – но у него не было амбиций. Его даже не интересовало довести какую-нибудь свою работу до конца. Зато он щедро раздавал свои мысли. И он очень ценил работоспособность в человеке, талантливость; так он относился к членам Московского лингвистического кружка. Ему нравились те, кто приходил с неожиданными вещами. Меня он вообще любил, но когда я пришёл к нему и сказал, что мне грозит попасть в дезертиры, он ответил: «Не Вы первый, не Вы последний». И ничего не сделал.

В Чека Брик поступил вскоре после моего отъезда97. Богатырёв, который ко мне приехал в Прагу в декабре 1921 года, рассказывал, что тот в Чека – от него я узнал. И он рассказывал, что Пастернак, который к ним часто ходил, говорит: «Всё-таки страшно становится. Вот придёшь, а Лиля скажет: „Подождите, скоро будем ужинать, как только Ося [придёт] из Чека“». В конце двадцать второго года я встретил Бриков в Берлине. Ося мне говорит: «Вот учреждение, где человек теряет сентиментальность» и начал рассказывать несколько довольно кровавых эпизодов. И тут-то в первый раз он на меня произвёл такое, как Вам сказать, отталкивающее впечатление. Работа в Чека его очень испортила.

* * *

Когда Маяковский начал писать поэму «Человек», весной семнадцатого года, он говорил мне: «Это будет человек, но не андреевский человек, а просто человек, который чай пьёт, ходит по улицам… Вот об этом человеке – настоящую поэму».

Раз Маяковский читал мне кусок из части «Маяковский на небе» или где-то непосредственно близко. «Стихи, правда ведь, хорошие?» Стихи были действительно замечательные. «Да, – говорит, – но не подошли». Разрушалось как-то целое, и он их выкинул.

Он не записывал почти ничего и всё уничтожал. Если бы у меня в то время было музейное отношение к делу, мне было бы достаточно сказать горничной, чтобы она мне приносила то, что он в корзину кидал, – была бы редчайшая коллекция. Случайно сохранилась относительно черновая редакция «150.000.000»; я уезжал в это время в Ревель и попросил его дать мне. Он мне дал, и дал это не просто так, на память или для того, чтобы людям показывать, а потому что «тут не печатают».

2 февраля восемнадцатого года Маяковский в первый раз читал публично «Человека», в Политехническом музее. Я был с Эльзой. Никогда я такого чтения от Маяковского не слыхал. Он очень волновался, хотел передать всё и читал совершенно изумительно некоторые куски, например:

Прачечная.

Прачки.

Много и мокро…

Очень по-блоковски звучало «Аптекаря! Аптекаря!»98. Ничто не производило на меня такого сильного впечатления, как это.

Он говорил, что он никогда больше не будет продавать свои вещи, и просто раздавал свои книжки. Он попросил выступить Андрея Белого, который был на его предыдущем чтении, у поэта Амари99. Белый говорил совершенно восторженно – о том, что после долгого, долгого промежутка есть великая русская поэма и что тут он понял, что это действительно поэзия и что нет никаких границ – футуризм, символизм и так далее – что есть поэзия100.

* * *

Вскоре после Октябрьской революции я однажды сидел у Эльзы, в переулке возле Пятницкой101. Я предложил ей поехать в Кафе поэтов102. Тогда ещё было трудно по вечерам [передвигаться] по Москве. Мы поехали. Володя очень обрадовался. Он читал тогда «Наш марш», «Левый марш» и «Оду революции». «Ода революции» мне тогда не понравилась своим изобилием сухой риторики, которая проявлялась и в его чтении.

Публика была очень пёстрая. Были действительно бывшие буржуи, которые слушали «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!». Были люди с улицы, которые ничего не слыхали о поэзии, была интересующаяся молодёжь. В то время уже появлялись обитатели [захваченных] домов, особняков – анархисты. В этот вечер вдруг выступил один анархист в какой-то странной, полувоенной форме. Он говорил: «Вот тут всякие стихи читали, а я вам расскажу, как я женился». И он прочёл, с превосходной сказовой техникой, техникой балаганного деда, известный лубочный текст, который существует в разных вариантах восемнадцатого века, – издевательство над жалкой женитьбой и жалкой, уродливой, бедной, отвратительной женой. Во мне ещё сидел фольклорист, я к нему подошёл и говорю: «Очень хотелось бы это записать, Вы это так замечательно рассказываете». – «Нет, я пришёл сюда просто так, отдыхать и веселиться. Приходите ко мне». – «А куда к Вам?» – «Это называется Дом немедленных социалистов»103. Я собирался зайти, но так и не зашёл. Вскоре после этого анархистов разогнали104.

Меня иногда вызывали читать. Я читал свои переводы Маяковского на французский язык – «Облако в штанах» и «Наш марш». Маяковский читал по-русски, а я – по-французски: «Barbouillons dans les vagues du second déluge / I’huile des villes de Vunivers…»105.

Потом я читал свой перевод на старославянский язык стихотворения «Ничего не понимают»: «Къ брадобрию приидохъ и рекохъ…»106.

Под конец вечера, когда уже было сравнительно мало публики, вдруг пришли чекисты проверять документы, выяснять, что за люди. У меня не то документ был недостаточный, не то никакого документа не было, и уже начали было мне докучать, когда вмешались в мою пользу, с одной стороны, Каменский – «Это же наш человек, он с нами работает…» – а с другой стороны, особенно сильно и внушительно, «футурист жизни» Владимир Гольцшмидт – и меня не тронули. Гольцшмидт был страшный силач и ломал доски об голову в Кафе поэтов107.

Первого мая восемнадцатого года я должен был выступить в кафе «Питтореск», где были очень интересные декорации Якулова, но я куда-то уехал, и вместо меня кто-то читал мои французские переводы108. Нейштадт читал свои немецкие переводы и мой старославянский перевод, который он потом напечатал с ошибками, совершенно перепутав текст109. И там читала – чуть ли не тоже мои французские переводы – актриса Поплавская, которой, если не ошибаюсь, увлекался Хлебников110.

В «Питтореске» Маяковский бывал редко. Раз я сидел там со Шкловским. К нам подошёл выпивший Есенин, которого я лично не знал. Шкловский нас представил. «А это Вы, Якобсон… Маяковский, Хлебников… Поймите, суть поэзии не в рифмах, не в стихе, а чтобы вот видны были глаза и чтобы в глазах что-то видно было».

Давид Бурлюк весной восемнадцатого года жил в доме анархистов – тогда была масса случаев, когда люди поселялись в домах анархистов. Это были захваченные и понемножку разграбляемые особняки, аристократические или просто богатые. Мне говорил Володя, что Бурлюк воспользовался каким-то образом фарфором или хрусталём [из этих домов]. Это было замечено, но он всё спрятал и увёз. Кроме того, у него были братья в Белой армии. Николай или погиб в Белой армии, или попался в руки красных и был расстрелян; о нём не говорилось111.

* * *

Маяковский очень ревновал Лилю к человеку, которого звали Жак112. Жак был настоящий бретёр, очень неглупый, очень по-своему культурный, прожигатель денег и жизни. Однажды, незадолго до февральской революции, он устроил в доме у своей матери большую вечеринку. Там были разные офицеры, генералы и, в частности, Володя, Витя и Ося. Всё это носило характер совершенно уже разложенный, предреволюционный. Жак начал меня дразнить флиртом с его тёткой – она была молодая женщина. Я в шутку сказал: «Как ты смеешь говорить так о честной женщине!» А он говорит: «Кто смел назвать мою тётку честной женщиной?»

После революции Жак одно время очень подружился с Горьким. Он был человек, который всегда оказывал услуги. Как-то Володя встретился с Жаком на улице. Тот шёл с Горьким. Один другого подцепил, вышло что-то вроде драки, после чего Горький страшно возненавидел Маяковского113. А одно время Горький покровительствовал Маяковскому и Маяковский очень увлекался Горьким. Ося мне говорил: «Володя думал, что его „Война и мир“ —. какой-то подвиг – он же нахватался у Горького непрожёванных фраз. Горький на него страшное впечатление произвёл – вдруг о войне так говорить».

Потом была долгая враждебность Маяковского к Горькому. Я не знаю ни одного человека, о котором он бы говорил более враждебно, чем о Горьком. И надо сказать, что и Горький [относился отрицательно к Маяковскому]. Он мне несколько раз говорил о своём отношении к Маяковскому. Горький очень хотел – и предлагал мне через Ходасевича – напечатать в «Беседе» критику Маяковского114.

Маяковский Горького ненавидел, и это особенно проявилось два раза. Однажды, весной девятнадцатого года, Маяковский выиграл в карты, и мы с ним пошли выпить кофе и съесть несколько пирожных в частном, полулегальном кафе в Камергерском переулке. Сидели мы там с Володей, а за другим столом сидел Блюмкин. Начался разговор, и Володя предлагал Блюмкину вместе устроить вечер и выступить против Горького. Вдруг вошли чекисты проверять бумаги. Подошли к Блюмкину, а он отказался показать документы. Когда начали на него наседать, он сказал: «Оставьте меня, а то буду стрелять!» – «Как стрелять?!» – «Ну, вот как Мирбаха стрелял». Они растерялись, и один из них пошёл позвонить, чтобы узнать, что делать. А Блюмкин встал, подошёл к тому, кто стоял у двери, пригрозил ему, чуть ли не револьвером, оттолкнул его и ушёл115.