Роман Максишко

Экономика витальности

2. Человек как трансформатор энергии. Креативность как энергия

Человек представляет собой сложнейшую живую духовно-душевно-эфирно-телесную организованность, сущую одновременно в нескольких мирах, описание которых не входит в задачу данной работы – эти сведения можно почерпнуть в большом количестве трудов Штайнера и его последователей. Ограничимся лишь указанием на то, что мы живем и действуем далеко за пределами материи, и это необходимо учитывать.

Древние исследователи-медикусы, изучавшие устройство человека на трупах, в действительности хорошо понимали, что изучают не человека, а лишь его мертвую оболочку. Но тогда – столетия назад – это было прогрессивным шагом, поскольку даже в безжизненном виде человек был совершенно не изучен, и гениальные эскулапы тех времен имели весьма слабое, если не сказать условное, представление об анатомии и физиологии человека. Ныне же повторение из раза в раз этой методики бессмысленно и бесперспективно. Оно не дает нам ничего нового! Трудно представить себе, что устройство живого сердца человека и принцип деятельности кровеносной системы можно полностью постичь, разрезав сердце мертвое. И, тем не менее, современная наука только тем и занимается, что неустанно препарирует мертвечину, полагая, что тем самым изучает жизнь. Ведь, как мы уже знаем, объект исследования всегда мертв, поскольку отделен от субъекта. Настало время признать, что жизнь премного больше телесной оболочки, и истинный «объект» исследования, который по сути своей является субъектом, без включения его в состав человека – невозможен. В противном случае мы все время будем изучать только омертвелый окаменевший след явления, а не само явление.

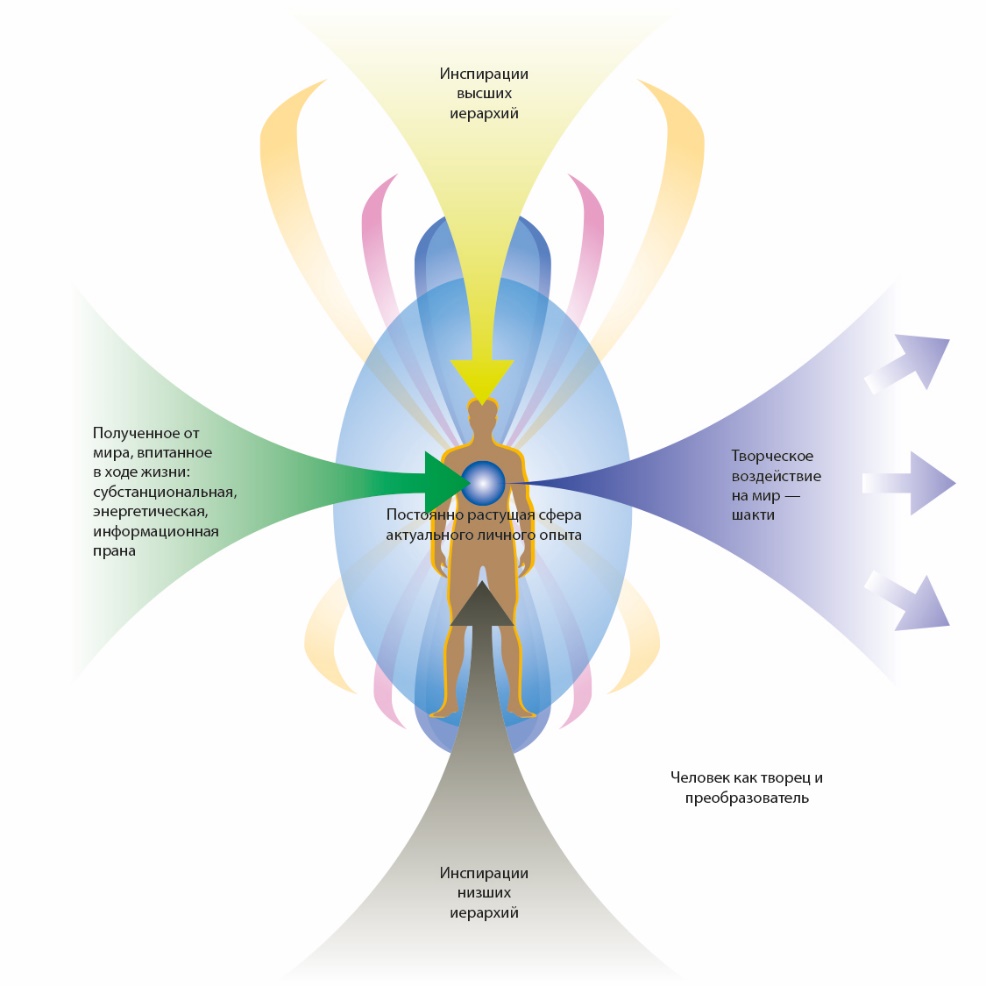

Для нас сейчас важно понимать – и это хорошо видно на рисунке – что граница между человеком и окружающими его мирами (физическим, жизненно-эфирным, душевным и универсумально-духовным) весьма условна. Она лишь едва намечена для простоты понимания. Повсюду работает универсальный принцип взаимопроникновения. Но если все же предположить или условиться, что место, где «заканчиваются» внешние миры и «начинается» собственно человек, существует, то тогда можно увидеть одну закономерность, присущую каждому индивиду: человек постоянно впитывает нечто извне и постоянно выбрасывает нечто наружу.

Что же это за «нечто»?

Даже если человека просто попросили за обеденным столом передать солонку он, взяв ее в руки, отдает уже не ту солонку, что взял, а немного видоизмененную. Он напечатлевает солонке частицу себя. В физическом плане это могут быть потожировые отпечатки его пальцев или немного изменившаяся температура солонки под воздействием тепла его руки. В душевном плане – те эмоции, с которыми он осуществляет передачу. В духовном – мысли и идеи, действенные ментальные образы и импульсы вроде пожеланий добра или зла, благословений или проклятий, материализующихся умыслов и целей и т.п.

С солонкой все примитивно и до смешного просто. А если это не солонка, а архитектурный проект или замысел сражения, или создание закона социального устройства, по которому будут жить миллионы?

Извне человек получает то, что в Древней Индии называли словом «прана» – а именно субстанциональную, энергетическую или информационную составляющую своего существа, распределенную в следующем порядке:

материя или вещество для строительства физического тела,

жизненная сила для строительства эфирного тела,

силы ощущений и эмоций разных видов для строительства астрального тела,

информационные потоки для строительства тела духовного – или, иными словами, Я-составляющей человеческого существа.

Далее под воздействием инспираций как высших, так и низших иерархий человек преобразует все это полученное извне в свою собственную силу, которую способен выбрасывать вовне либо саму по себе – в чистом виде, либо же в виде продуктов деятельности. Эта сила представляет собой его креативную энергию, с помощью которой человек изменяет миры вокруг себя. Также ее можно рассматривать как сформировавшееся или преобразованное человеком сознание. При этом по мере продолжения жизни в нем накапливается актуальный жизненный опыт, с годами заслоняющий упомянутые выше инспирации. И если «устами младенца глаголет истина», то у взрослого индивида его собственный опыт и результат самообразования перекрывают канал внешних инспираций так, что новоиспеченный творец уже не всегда в состоянии отличить, откуда эти инспирации пришли. И тогда он творит, полагая, что это он сам по себе такой молодец и даже достоин за свои выкрутасы славы, почитания и богатства, совсем не задумываясь о природе этой креативной силы в нем.

Наши положения полностью коррелируют с основным законом функционирования технических систем, сформулированным ученым и изобретателем А.А. Хорычевым в его работе «Инвентология научный базис новой науки» (1989, 2010), а также с уравнениями преобразования вышеупомянутых потоков путем их трансформирования, транспортирования и трансхронирования. Это лишний раз доказывает однокоренную природную близость естественных, технических и общественных наук.

Зачем же человеку нужен такой опыт? Только затем, чтобы в будущем растворить его в высшем «Я», наполнить им свою духовную сущность. А пока это не произошло, приходится мириться с некоторой душевно-духовной слепотой индивида, готового, между тем, к активной деятельности преобразователя и творца. Баланс между инспирациями и персональной эмпирикой смещается в сторону собственного «Я». До определенной исторической поры это было полезно в рамках глобального развития человечества, но близятся времена, когда потребуется метаморфоза самости, чтобы себялюбие и эгоизм трансформировались в нечто более важное для грядущих эпох.

Очевидно, что задачей жизни становится приобретение такого опыта, который не служил бы фильтром, делающим человека незрячим в ходе его земной жизнедеятельности, но наоборот. И это очень существенное требование, к которому необходимо подходить максимально осознанно. Постоянно растущую и видоизменяющуюся сферу актуального жизненного опыта человека более детально можно было бы представить в виде комплекса зеркал, преобразующих его объективное окружение в сферу субъектной деятельности, или, как это формулирует А.Е. Левинтов – трансформацию реальности в его действительность.

Человека же в целом следует рассматривать как прообраз, прототип и мерило всех миров, в которые он как бы погружен и там живет, и действует. Принципы устройства мира лежат исключительно в человеке и никогда – за его пределами. Если мы говорим о человеке как таковом, то подразумеваем общие принципы устройства мира – отсюда и представление об Адаме Кадмоне, или соотношении макрокосма и микрокосма. Если же мы говорим о каждом конкретном человеке с индивидуальными зеркалами его уникального сознания, то подразумеваем персональные миры.

Таким образом, человек предстает перед нами как мировой преобразователь входящей в него «субстанции» – энергии, информации, или праны – в «субстанцию» исходящую – шакти. И это есть творчество как сознательное «богоуподобление» по образу и подобию Отца Небесного. Энергия креативности пронизывает все, являясь основной, свободно перетекающей в другие формы энергий.

Энергия движения воды никогда бы не преобразовалась в электрическую, если бы гидроэлектростанция не была изобретена, спроектирована и построена креативной мощью множества людей и других сущностей, суммарно участвовавших в ее создании – от первых представлений человечества об электричестве, до последнего тумблера, включенного в процессе запуска турбин.

Креативная энергия, или энергия преобразования входящих природных процессов в исходящие, является основой жизни, а, следовательно, и основой витальности – то есть, жизненности.

Человек еще не умеет осознанно создавать жизнь – эта способность проявится в нем лишь в отдаленном будущем. За него это делают представители высших духовных иерархий. Но он уже научился созидательно обрабатывать материю, и даже овладел ее синтезом. И он – пока интуитивно – в состоянии отличать живое от неживого. Если же при этом он не станет развивать этот навык, но продолжит представлять материю как неживой объект своего воздействия, начнется деградация человечества. Точнее, она усугубится до своей полной необратимости.

Вывод: человек является творцом по образу и подобию Творца Всевышнего – это его основное свойство. Творческая энергия человека представляет собой единственную силу, которая преобразует мир.

3. Живое и неживое

Витальность происходит от латинского слова vita, что означает – жизнь, и на интуитивном уровне все мы прекрасно понимаем, что это каким-то образом с жизнью связано. Мировоззрение витальности, философия витальности, экономика витальности – это все про жизнь, то есть, все эти дисциплины строятся исходя из некой привязки к жизни как таковой. И естественно, всем сразу же хочется увидеть границу жизни, если таковая существует: границу между жизнью и смертью.

Проблематику жизни и смерти человечество гложет с тех пор, как в нем пробудилось ясное дневное сознание. Различение живого и неживого будоражило умы философов с древнейших допотопных времен до дня сегодняшнего. Наивно полагать, что мы своими рассуждениями поставим в этой теме точку. Но и многоточие ставить – тоже как-то неприлично. Поэтому постараемся, насколько это возможно, очертить сферу понимания и непонимания по поводу перетекания живого в неживое и наоборот – неживого в живое, для того, чтобы выйти на рубежи представлений о витальности – как о том, что жизненно необходимо для человека.

Продолжая формирование понятийного пространства, хочется вспомнить легенду о незапамятных временах, когда существовал некто, который, собственно, и был жизнью. Жизнь была неотделима от него, и он жил в жизни, как рыба в воде, не рассуждая о жизни, как рыба не рассуждает о воде, в которой живет – она даже не знает, что живет в воде. Потом произошло одно событие – не будем вдаваться в подробности что именно, как и почему, – но жизнь этой сущности изменилась. У нашего некто, хоть он и оставался по-прежнему живым, сознание несколько отделилось, и он смог посмотреть на себя и на свою жизнь как бы со стороны. Этот образ известен всем нам как библейский Адам. Так мы трактуем версию прачеловека и его изгнание из Рая.

Когда Адам совершил свой первородный грех, связанный с преждевременным познанием того, что неспроста было мудро сокрыто Божеством от него, он по сути дела попытался взглянуть на жизнь со стороны, объективируя ее. – И тут же столкнулся с проблемой: жизнь перед ним мгновенно изменилась. Адам стал задаваться неразрешимыми вопросами – для чего эта жизнь? каков ее смысл? – Эти вопросы перевернули его мир. Он стал совсем другим человеком – нагим и незащищенным посреди рушащейся вселенной.

В Раю Адам был бессмертным, но стоило ему покинуть Рай, как он стал смертным, и начал смотреть на жизнь со стороны, как и все мы на нее смотрим. Но что мы при этом видим? И что понимаем?

Большую помощь нам здесь оказывает антропософская духовная наука Штайнера. Духовный мир – считают антропософы – такой же объективный, как и материальный, он реальный и познаваемый. Человек худо-бедно научился изучать материальный, а духовный, как был неизведанным, так и остается. И тогда доктор Штайнер предложил абсолютно научными методами исследовать духовный мир, и весьма преуспел в этом.

Пугающая ученых эзотерика упирается в постулат о посвящении. То есть, если ты посвященный и ясновидящий, то ясно видя незримое, ты можешь двигаться в познании тайных, то есть, оккультных, истин. А если ты не посвященный, то тебе и делать здесь нечего – приходится просто верить в то, что говорят великие учителя. Так было с незапамятных времен. Но не сейчас!

После Мистерии Голгофы мир изменился, и в нем уже не работают старые законы и нормы. И тогда Штайнер указал всем нам другой путь – дал вектор и импульс современного посвящения, истолковав исполненный значения смысл пришествия Христа Иисуса. Любой человек может постичь это, поскольку в нем в зародышевом состоянии имеются все необходимые способности, которые можно развить.

Изучая эзотерику или богословие, мы уже давно привыкли к троичности мира: физическому, душевному и духовному конструкту. Однако в теософских и антропософских трудах выделяется еще одна страта – мир эфирных или, собственно, жизненных сил. Мы не умеем работать с этим миром, не видим его и не понимаем. Однако витальность начинается с него, распространяется на него и, собственно, в нем проявляется – это становится совершенно очевидно, если за основу брать подход духовной науки.

Таким образом, весь мир – четырехчленен и состоит не только из материальных элементов, душевных (астральных) и духовных. Он еще и эфирен. Любое событие на уровне идеи отражается в физическом мире и всех остальных мирах, любое событие в физическом мире также отражается во всех мирах, и во всем этом не последнюю роль играет огромная незримая сфера эфира – жизненных сил.

Это сложный механизм, и научиться понимать, что здесь чему – как раз и становится нашей задачей, когда мы говорим про витальность.

Антропософская духовная наука говорит о том, что за жизнь отвечает эфирное пространство, состоящее из сверхтончайшей субстанции и жизненных сил, которые пронизывают всё и при необходимости оживляют неживое или по заданию божественных сущностей собирают в единое целое телесно живые формы. Даже камень в известных условиях можно считать живым, или сделать его еще более живым, подтягивая к нему его Я-сознание, обычно находящееся в бесконечности Девахана. В таком случае жизнь – есть синоним высшей формы самосознания, Я-сознания, или иначе – высшего «Я».

В этом смысле самой живой сущностью на Земле – живее всех живых – является человек, поскольку в нем воплощены все низшие тела, равно как и «я», пронизывающее душу. Высшее же «Я», или Манас, иными словами – Самодух, только готовится к воплощению. Чуть менее живыми представляются животные, поскольку даже низшее «я» в них не воплощено, а высшее – как групповая душа – также пребывает в царстве духа. Еще менее живыми, но все же живыми, даже особенно живыми, являются растения, не имеющие завершенной души, но обладающие поистине королевским эфирным телом. Минералы располагаются еще одной ступенью ниже. Их высшее сознание, душа и эфирная организация находятся в тонких мирах и только материей своей телесности они присутствуют здесь, на земном плане.

Когда задают вопрос, а камень вообще живой, или не живой, на это антропософ скажет: «Конечно, он живой! Но не в этом мире. Здесь и сейчас – в сфере Земли – присутствует только его физическое тело, а эфирное, или жизненное тело, душа и Я-организация – развоплощены. Они находится в просторах духовного царства. Однако в какой-то момент эти тела могут соприкоснуться, влиться одно в другое, и камень реально оживет. Любой, владеющий этим процессом, может приказать камню совершенным логосом своим: “Живи!” И он встанет и пойдет, и будет жить. Такое явление вполне возможно».

На уровне элементарной интуиции, практически каждый человек в состоянии точно определить, с чем он имеет дело: с живым или неживым. Антропософия помимо привычных пяти чувств, базирующихся на физических органах, выделяет еще семь чувств, в настоящее время не сильно развитых и не имеющих своей материальной основы, однако уже вполне проявляющихся в обычной жизни и опирающихся на сформированные эфирные органы в теле жизненных сил. Одно из таких чувств – чувство жизни. «С помощью чувства жизни мы переживаем жизнь внутри нас, но в основном только тогда, когда она нарушается, когда мы заболеваем, когда нам неприятно или больно в каком-то месте; тогда проявляется чувство жизни и показывает нам: это или то болит. Когда жизнь протекает здоровым образом, это чувство находится в подсознании», – говорит Штайнер. Но в далеком будущем это чувство, развиваясь, поможет нам отличать живое от неживого, а еще в более отдаленной перспективе – будет участвовать в создании жизни самим человеком. До тех же пор человек не может осознанно создавать жизнь. За него это делают представители высших духовных иерархий.

Мужчина может оплодотворить, а женщина зачать и родить ребенка, но делают они это не потому, что своим собственным произволом в состоянии творить живое, их влечет потоком, управляемым глубоко и высоко извне. Если же человек, призывая неконтролируемые и неуправляемые им силы все же пытается вырастить в пробирке живое существо – то это везде и во все времена считалось черной магией, не имеющей никакого отношения к бескорыстному творческому акту. Это искусство перестанет быть магическим только после того, как сознание человека дорастет до ясного понимания и овладения сложнейшими процессами, протекающими в момент сотворения жизни.

Пока же мы не обучились этому, перед нами встает еще одна проблема – некий дуализм, ибо живое мы всегда видим в паре с неживым, и не можем сказать «неживое», не противопоставив ему «живое». Мы не умеем определять и обсуждать смерть без определения жизни, и наоборот.

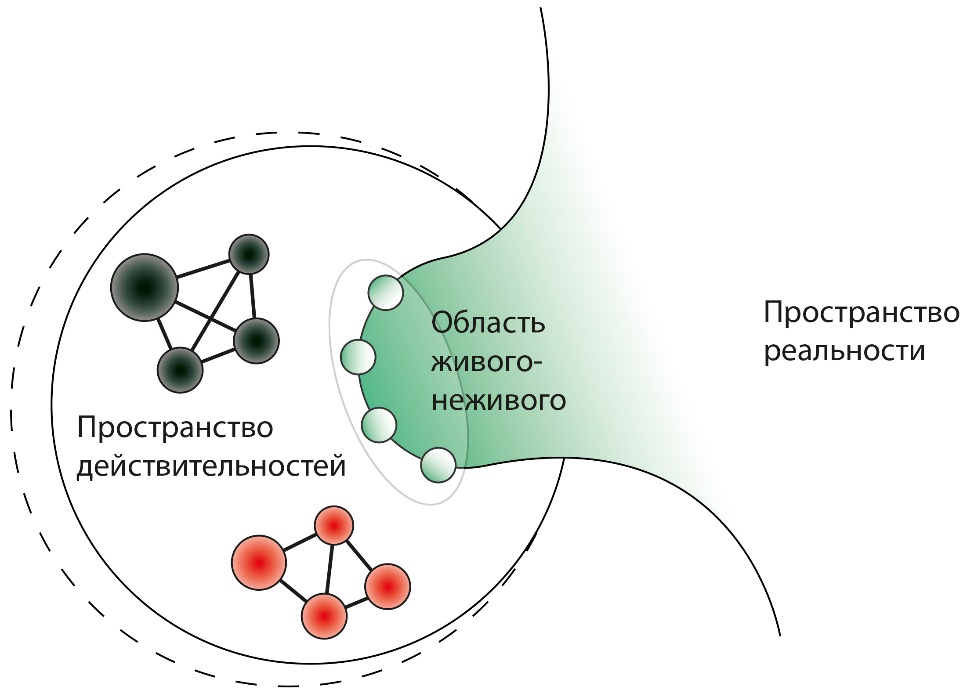

Предположим, нечто большим и широким потоком вползает из непрерывной бесконечности в некое иное пространство, и очень условная граница между ними – есть область живого-неживого, которую можно охарактеризовать как сферу, где неживое становится живым, а живое – неживым. Это зона постоянного порождения и преобразования неживого в живое и наоборот. Если в итоге часть этой зоны отпочковывается от своего генезиса, и в некотором отдалении от области порождения возникают вакуоли, относительно замкнутые, с множеством связей между собой, мы получаем потрясающую картину нашего привычного социального мира, который вроде бы и живет, но на самом деле уже никакого отношения к непрерывности или бесконечности не имеет. Здесь люди становятся социальными существами, и едва оторвавшись от границы порождения жизни, тут же начинают обсуждать политику, экономику, культуру, науку, технику, бизнес, моду и многое-многое другое – человеческое, но не метафизически-божественное. В терминологии Левинтова первое из этих пространств можно назвать реальностью как естественной формой реализации святых и непостижимых истин из состояния суперпозиции, а другое, формирующееся за счет отколовшихся от зоны живого-неживого конструкций, – действительностью, или сферой деятельности людей, направленной на преобразование и устройство мира в соответствии с собственными представлениями и целями человека как «недодемиурга».

Эту схему на одном их семинаров, посвященных построению понятия витальности, предложил В.А. Павлов.

Жизнь, таким образом, – маргинальна. Она формируется и концентрируется в узкой пограничной зоне интрузии реальности в действительность. И поскольку граница эта постоянно меняется, то все то, что вчера было смертью, может стать жизнью, и наоборот.

По версии С.Н. Булгакова (1871 – 1944 г.г.), которая была выдвинута исследователем в его работе «Философия хозяйства» (1912), существует непрерывный трансцендентный переход из смерти в жизнь и из жизни в смерть. Живое и неживое у него зачастую синонимы. Вот такую лемнискату он называет коммунизмом и всеобщностью жизни, и достаточно активно обсуждает тезис о том, что существует только смерть, а жизнь – это лишь некий узор на ее поверхности. И это один ход.

А второй ход – что, вообще-то говоря, существует только жизнь, которая может замирать и сохраняться в потенции, и в этом смысле монизм жизни, ее ритм, целостность и единство – обозначим его как панзоизм – противостоит взгляду о пантанатизме смерти.

Булгаков заявляет это как метафизическую гипотезу, которая представлена на схеме объемлющей рамкой, и говорит о том, что жизнь первична, и что на самом деле существует только она, выраженная, однако, в замирающих время от времени формах бытия.

Дальше в тезисе о том, что существует только жизнь, представленная разными видами, в том числе и потенциальной, либо остановленной, а смерть есть лишь способ сжаться и пересидеть неподходящую для активной жизни фазу, у Булгакова проскакивает божественный мотив о переходе жизни в смерть и последующем воскрешении как торжестве жизни.

Материя, организованная жизнью, – это уже тело, выступающее как совокупность органов, посредством которых жизнь овладевает мертвым пространством. Материя всегда каким-то образом самоорганизована, и через нее как раз и идет процесс овладения тем, что выглядит как мертвое пространство. Соответственно, космос является потенциальным телом живого существа. У нас нет границ! Вопрос только в том, в каких формах мы сможем или не сможем осуществлять эту экспансию.

Живя, человек питается миром, в буквальном смысле поедает его. То есть, каждым вздохом, каждым глотком, каждым укусом мы – люди – едим мир, поскольку в любом из этих кусков и кислородно-азотных захлебов удерживается вся вселенная. В этом смысле мы всегда существуем как некоторый специфически организованный для нас, но не очень значимый элемент вселенной, и жизнь тогда представляется способностью принять мир, или питаться им.

Еда есть причащение плоти мира, что коррелирует с церковным таинством евхаристии – соединения с Богом путем причащения хлебом как телом Христа и вином как Христовой кровью. Любое действие человека евхаристично, ибо он и есть то самое, через что потребляется мир. Абсолютно любое его действие – и он уже творец, он приобщен.

Эту возможность потребления Булгаков фиксирует как принципиально основанную на метафизическом коммунизме мироздания, а вовсе не как удовлетворение потребности на потеху своему эгоизму. Для него коммунизм – это не вульгарное представление К. Маркса (1818 – 1883 г.г.) и его последователей о социальном устройстве, но некая всеобщность и изначальное тождество всего сущего. Если мы являемся элементами этого мира, то будучи в нем возникшими, мы уже никуда из него не денемся. Мы ему тождественны, и остаемся в нем навсегда. Мы можем существовать, будучи представленными в любой форме, но никогда не исчезнем, хотя структуры могут быть разными, и никуда не денемся как совокупность элементов этого мира.

Вселенная, которая породила другую – живая, но порожденная вселенная вполне может оказаться мертвой, пока сама не породит новую вселенную.

Вывод: живое отличается от неживого наличием высшего Я-сознания и степенью его удаленности от физических оболочек существа.