Роман Максишко

Экономика витальности

9. Эстетика экономики витальности

В эру витальности изменится также и представление о прекрасном, поскольку в это понятие будет гармонично включено не только телесное, но и душевно-духовное. Таковое, конечно, и сейчас декларируется на словах, однако ввиду полного пренебрежения к духу, остается лишь маской, демонстрирующей хорошую мину при плохой игре. Искусства и науки, наконец, станут поистине важнейшими составными элементами витальности наряду с едой, одеждой, жилищем и пр. Не тот будет считаться успешным и благородным, порядочным и достойным, кто много украдет, ограбит и ловко одурачит всех остальных, то есть, «заработает», но тот, кто максимально приблизится к постижению истины, осветив тем самым путь другим людям. Именно такой человек станет образцом для подражания, моделью для воспевания и героем легенд нового мира.

10. Ставрион как прототип новой экономической модели

Говоря о прототипе новой экономической модели, мы выделяем четыре основные зоны витальности, где хозяйство должно разворачиваться в полную силу. Имеется в виду хозяйство, построенное на онтологии соборности, или свободного духовного единения людей-индивидуальностей, осуществляемого как в религиозной жизни, так и в мирской общности на принципах братства и любви. Соборность не имеет и не может иметь аналогов в мире потребления. В языках «цивилизованных» народов даже слова такого нет.

При этом важно понимать, что ступенями развития хозяйства могут быть различные уровни довольства, или сознательно установленные границы и рамки потребления, чтобы постапокалиптическому обществу снова не свалиться в ад безжалостных роботоподобных систем, выстроенных в идеологии потребления, с каковыми мы постоянно имеем дело сейчас в современном социуме. Не гонка производства-потребления должна руководить людьми, а наоборот – человек будет сам решать, что и в каком количестве ему нужно.

Рассмотрим четыре сектора общественной жизни, крестообразно расположенные вокруг центробежного принципа «Любви» и центростремительного принципа «Мудрости (Софии)». Такое членение мы назвали Ставрион, что означает «крестохождение» (от др.-греч. σταυρός «крест» ἰόν «идущий»).

Таким образом, пространство экономики витальности описывается секторами быта, здоровья, воспитания и безопасности в единстве их материально-эфирной, душевной и духовной ипостасей, как это показано на схеме.

Быт включает в себя заботу о довольствии, изготовление инструментов, строительство и оснащение жилища.

Здоровье – это прежде всего сфера врачевания, профилактики заболеваний и обеспечения долголетия.

Воспитание занимается воспроизводством культуры и заботится о подрастающем поколении, его обучении – логия, и образовании – этика и эстетика.

Защита призвана обеспечивать нормальные условия существования общины во враждебном окружении, где актуальными становятся конечно же оборона, а также работа с информацией и энергией.

Ставрион – схема хозяйства на основе принципа витальности

Кстати, человеку на самом деле мало надо! Речь идет не о максимизации благополучия и комфорта, а о сознательно выстроенном удовлетворенно-витальном благоденствии. Например, голод – крайняя степень неразвитости хозяйства, его негармоничности, незрелости, несбалансированности в плане социального и биоэнергетического гомеостаза. Довольство как таковое – пункт, в котором человек в хозяйственном сообществе достигает состояния, когда ему уже не надо думать и беспокоиться о выживании. В этот момент весь собор, или иными словами – все члены общины, могут спокойно предаваться духовнонаучной практике. Излишек – стадия, когда отдельные мелкие хозяйства вступают в интеграцию по принципу взаимообеспечения недостающими элементами. Здесь же вступает в силу обмен знаниями и духовнонаучными достижениями, выносимыми за пределы общины. Денег в таких обменах не предусматривается, ибо один человек, поделившись своими знаниями с другим человеком, сам при этом знаний не лишается, как в случае с классическим товаром. Наоборот, тут происходит их взаимное обогащение.

Знания и духовные ценности бесконечны в отличие от товара, который продается на рынке, и сырья, из которого он сделан. В современном мироустройстве человек, лишившись товара после его продажи, но не удовлетворив жажды богатства и вожделений собственного потребления, вынужден снова и снова производить товары, чтобы впоследствии снова и снова продавать их. На какие только ухищрения не идет современный маркетинг, чтобы производить и продавать все больше и больше, все дороже и дороже: сознательно уменьшается срок годности товара, ухудшается его качество, расфасовывается меньшее количество продукта в упаковке при неизменной цене, придумываются рекламные акции, создается ажиотажный спрос путем истерии, страха и паники на рынке, ведется политическое лоббирование и т.д.

Экономика витальности в корне меняет эти принципы. Людям эпохи постапокалипсиса потребуются добротные, надежные и практичные вещи, которые будут служить долго и не изнашиваться после пары месяцев эксплуатации, постоянно нуждаясь в ремонте или замене. Следовательно, производство будет заточено на повышение качества изделий, а не на их количество и разносортицу. Мода исчезнет как пережиток цивилизации потребления. Не будет никакого смысла бесконечно раскручивать маховик производства, ведь производить нужно ровно столько, сколько необходимо. Такой подход приведет к появлению у производителя дополнительного времени, которое он сможет потратить на другие виды деятельности, необходимые в хозяйстве, или на бесцельное творчество и духовное совершенствование. Жилые дома и прочие здания будут строить на века, чтобы не было необходимости их часто перестраивать. Инструменты и одежда не будут знать износа. Еда будет не обильной до чрезмерности, но качественной, вкусной и сытной. В здравоохранении развернется принцип превентивности и профилактики, поскольку выгоднее станет не допустить болезнь, устранив ее причины, нежели бесконечно лечить симптомы.

И всякий раз, рассуждая об экономике витальности, необходимо помнить о четырехчленности материи, жизненного эфира, души и духа. Поэтому, когда мы говорим, например, «голод», подразумевая под этим словом некий индикатор неразвитости хозяйства, важно научиться различать голод физический, голод эфирный, голод душевный и голод духовный. Очевидно, что при таком подходе качество голода в различных ипостасях меняется. Можно сильно недоедать в плане телесной пищи, как это было, например, во время Великой отечественной войны и в первые послевоенные годы, но при этом испытывать огромный душевно-духовный подъем, обеспеченный осознанием победы добра над злом.

Подобная четырехчленность характерна также и для довольства, и для излишка, и в целом для благоденствия. Ведь нетрудно представить и совсем противоположную ситуацию – сидит некто за столом, ломящимся от яств, но пребывает при этом в полной духовной пустоте и душевном холоде при эфирном нездоровье, зная, что совсем рядом есть люди, умирающие без куска хлеба и глотка воды.

11. Этапы пути: направления и вехи

На данной стадии введения в проблематику исследования мы не предлагаем программу действий. Векторный подход, собственно, и не требует этого. Вместо программы или плана действий мы хотим определить ключевые вехи пути.

Первым этапом должна стать теория витальности, подразумевающая онтологическую ясность в данном направлении движения. Тут нам необходима новая парадигма.

Второй этап – эксперименты с моделями.

Третий этап – пути реализации и внедрения теории, подразумевающий стадии образования, технологизации, научно-исследовательской диверсификации, анализы ситуации и рефлексию. На третьем этапе допускаются элементы организационно-деятельностного подхода.

Детализация конкретных шагов возможна только на первом этапе, ибо последующие этапы могут очень сильно видоизмениться по ходу работы вплоть до смены направления вектора на диаметрально противоположный.

На первый этап мы отводим пятилетку. За это время необходимо разработать:

философию витальности и базовые понятия;

онтологию экономики витальности;

организационно-деятельностные схемы экономики витальности.

II. Философия витальности.

Понятийные дефициты

В предыдущем разделе мы выяснили, что главная проблема философского осмысления витальности состоит в недостаточной сформированности человеческого сознания и его неготовности к восприятию истины. А между тем, мир, который сложнее и шире, чем его материалистическая матрица, постоянно окружает нас и говорит с нами, рассказывая о своих тайнах, но мы не слышим его и совершенно ничего не знаем о нем.

Временами ученые – наиболее честные, искренние и мыслящие широко – прозревают, предощущая эту проблему, но в большинстве случаев они продолжают слепо ковырять материю в ее мифической «объективности», полагая, что, открыв какую-нибудь новую микрочастицу, или галактику, они узнают о мире нечто принципиально новое. Нет. Ни микроскопы, ни телескопы не обеспечат науке развития. – Только переформатирование сознания!

Недавно известный геолог, профессор МГУ, академик Н.В. Короновский (1933 – 2023 г.г.), читая публичные лекции об истории Земли, произнес замечательную фразу: «На самом деле мы не знаем, как устроена Земля. У нас есть версии: гипотезы и теории, но точными сведениями никто из ученых не обладает. Мы имеем данные геофизических приборов, интерпретируем их, но никто и никогда еще не бывал под землей глубже шахты, и никто не видел пород, залегающих под поверхностью планеты, кроме тех незначительных образцов, которые были добыты из сверхглубокой скважины. Этих данных катастрофически недостаточно, чтобы делать “правильные” выводы о строении Земли: ее ядре, многослойной мантии, корнях гор и нижних слоях литосферы». О да! Нужно обладать большим мужеством, чтобы в первую очередь самому себе признаться в этом. Интересно, какую оценку на экзамене получил бы студент, заяви он профессору нечто подобное? Вопрос, конечно, риторический…

Объективность объекта в науке – это химера, которую необходимо распознать и правильно использовать. На это намекает Э. Гуссерль (1859 – 1938 г.г.), отстаивая в своих трудах феноменологический подход в философии. Феномен – это вовсе не то, что является нам объективно, феномен – это наше представление о предмете или явлении, превращающее поток индивидуального или общественного сознания в стройную и структурированную картину видения. Ученый по Гуссерлю в принципе не может оперировать объективностью. Он аксиоматически субъективен. Так почему же он тогда не изучает субъективность – единственное, что ему доступно? Почему продолжает талдычить о какой-то мифической объективности, полагая субъективность чем-то вроде моветона в науке?

Беда современной науки – слепой и зажатой со всех сторон условностями – состоит в объективации предмета исследования и, следовательно, установлении границы между субъектом и изучаемым объектом при полной невозможности точно определить где эта граница пролегает. Это рассудочное действие, мыслительная процедура, подразумевающая массу допущений, которые принципиально лишены научного внимания и потому – невидимы рассудочным глазом, невооруженным светом разума. К разуму и истине они имеют столько же отношения, сколько тень имеет к предмету, который ее отбрасывает. Изменится освещение – изменится и тень. А сам предмет? Что произойдет с ним?

К тому же, отделяя объект исследования от исследователя, ученые тем самым неизбежно сваливаются в изучение мертвой субстанции, не оживленной творческим началом, поскольку объект, оторванный от его жизнедеятельности, часть которой – сам ученый, – лишен жизни. Врачи древности, изучавшие устройство человеческих органов на трупах и делавшие после этого выводы о принципах их прижизненной работы – яркий образ такого подхода. Не пора ли пересмотреть этот метод?

Между тем мир действительно объективен. Но у человека нет возможности добраться до этой самой объективности, ибо это означало бы постичь божественную истину. Пытаться постичь и двигаться в сторону постижения, а, с другой стороны, постичь – это ведь совершенно разные вещи.

Что же тогда делать? И тут перед нами возникают две крайности: наука и эзотерика, которые исторически не приемлют друг друга в виду того, что наука пренебрегает духом, редуцируя мир до материи, а эзотерика пренебрегает материей, стараясь углубиться в дух и только в нем ища смысл жизни.

Мы не призываем бросаться в крайности. Не отрицая достижений материалистической науки, мы предлагаем обогатить и расширить зону исследований за счет тонких невидимых миров. Эзотерикам же предлагаем усовершенствовать свои изыскания применением научных методов.

Ученый должен стать эзотериком, а эзотерик – ученым!

Таков принцип духовной науки. Исходя именно из него, мы постараемся вести настоящее исследование, касающееся витальности, ее философии и экономики.

Чтобы разобраться с понятием «витальность», необходимо в первую очередь начать постигать, что есть жизнь, научиться отделять живое от неживого и понимать, как они связаны друг с другом.

1. Основание духовной науки

На смену традиционной науке, которую мы видим простирающейся по одну сторону водораздела миров, и традиционной эзотерике, живущей с другой стороны горного хребта истины, грядет духовная наука, где центральное место занимает непосредственно сам человек, объединяющий в себе и принцип духа, и принцип материи. Он стоит на вершине горы как символ равновесия и гармонии, одной своей половиной погруженный в материю, другой – в царство духа, и как бы говорит нам: «Вот во мне сошлись две парадигмы. Их единство, борьба и взаимопроникновение, собственно, и есть та сущность, которую принято считать человеком. И только объединенная духовная наука способна адекватно воспринимать это и трактовать устройство мира, видя, как этот мир преобразуется человеком по мере включения его в границы человеческого существа».

Такова, например, антропософия, основанная австрийским мистиком и посвященным Р. Штайнером (1861 – 1925 г.г.). Духовная наука доктора Штайнера рассматривает человека как центральный стержень и макрокосмического, и микрокосмического развития, точку сосредоточения деятельности сил и сущностей высших и низших духовных порядков, узлом актуальных историко-культурных процессов. Он же является мерилом и пропорцией взаимоотношений духа, души, жизненных сил и материи.

Земное развитие подчинено формированию человеческого самосознания, воплощению эго – в различных фазах его развития.

Начинается все с простейших форм сознания, которые в ходе эпох планетарного становления плавно перетекают в сознание современного человека, зиждущееся на эгоизме и эгоцентризме, и стремятся в будущее, где свободные индивидуальности, очистившись от налета себялюбия и корысти, войдут в эру братской любви, или Филадельфии, как она пророчески описана в Апокалипсисе Иоанна Богослова в виде возлюбленной Богом церкви. От состояния «я сам себе бог и царь» до «возлюби ближнего, как самого себя» человеческая индивидуальность пройдет большой путь развития сознания, когда общность будет строится на познании и принятии в себя принципа другой индивидуальности. Разные мнения, претендующие на «истину», перестанут сталкиваться и драться друг с другом до полного взаимного уничтожения. И это будет эра субъект-субъектных отношений, где одинаково правы все, ибо мир многогранен!

Посему уже сейчас наука не должна избавляться от субъективизма, но находить закономерности в, казалось бы, разобщенном, несистемном и хаотичном хоре голосов, каждый из которых ведет свою партию. Один поет про Фому, другой про Ерему, а вместе – это либо слаженный организм, либо какофония никак не соотнесенных друг с другом звуков. Какую картину в нем увидит ученый, опираясь на актуальное состояние своего сознания, такой вывод он и сделает.

Что же это за субъект-субъектные отношения, столь необходимые для предуготовления вхождения в Филадельфию?

Для начала давайте еще раз бросим беглый взгляд на привычные всем нам субъект-объектные отношения, при которых ученый редуцирует сложнейший мир живых сущностей, явлений и предметов до состояния объекта исследования, говоря: «Вот я – субъект науки, а вот изучаемый мной объект. Я обладаю сознанием и могу воздействовать на объект входе моих изысканий. Но объект – не может воздействовать на меня, ему дозволяется лишь реагировать на мои воздействия, изменяя или сохраняя при этом какие-то свои свойства и параметры. Я и объект – это разное. Я нахожусь у микроскопа и смотрю в него, а объект лежит на предметном стеклышке, и я его изучаю. Между нами есть невидимая граница, после которой кончаюсь я, и начинается объект, или наоборот, кончается объект, и начинаюсь я».

Это достаточно примитивное утрированное описание субъект-объектной парадигмы в науке, но оно позволяет более выпукло увидеть принципиальные вещи в их незамутненности. «Разумеется, – скажут скептики и критики, – объект может влиять на субъект, особенно, если речь идет об изучении живой сознательной сущности, например, другого человека и его психологии. К тому же, могут быть различные ракурсы исследования объекта, как с позиций отдельных наук, так и междисциплинарных. Более того, ученый может оперировать идеальным объектом, создавая его в своем мышлении». Все это так. Проблема лишь в том, что объект – всегда мертв в отличие от субъекта. Даже изучая живой организм, исследователь относится к нему как к неживому, отказывая ему в праве воздействовать на исследователя в ответ на его воздействие. Вот что важно!

В субъект-субъектной парадигме, считающейся в научном мире не только недостоверной, но и вредной из-за больших расхождений в результатах опытов, их слабой коррелируемости и очень высокой степени персонализации, оба субъекта вступают в равноправные отношения друг с другом и ведут диалог.

Эту коммуникацию надо научиться формировать и управлять ею, понимая, что исследуемый субъект является живой сущностью, обладающей сознанием, способной выстраивать отношения с субъектом-исследователем, исходя из возможностей ментального воздействия, или же привычного всем нам пространства речевой коммуникации, или сферы материально-деятельностного влияния как целенаправленного, так и бесцельного. И он, как и всякое живое существо, может меняться: развиваться или деградировать, мутировать, мимикрировать, притворяться, лгать и хитрить, или наоборот, говорить исключительно правду и т.п. Кому же понравится такая разносортица в результатах опытов и экспериментов? Это же все необъективно! Но такова жизнь, и если мы хотим изучать именно ее, а не ее мертвый слепок под названием «объект» или «модель объекта», с этим придется считаться.

Простой пример: два человека смотрят один и тот же фильм, но приходят к совершенно разным мыслям – иногда прямо противоположным, и более того, преобразованные этими мыслями, начинают по-разному действовать. Что это? Была ли эта разница заложена в самом фильме? Или же она присуща индивидуальности человека?

Смотрим кино еще раз – лет, эдак, через десять. Сам фильм нисколько не изменился: те же актеры произносят те же слова, так же шевелят губами с тою же силой эмоциональности, производят те же действия в соответствии с одним и тем же сюжетом, описанным в одном и том же сценарии, но – о чудо! – теперь даже в пределах одной индивидуальности наблюдаем различия восприятия. У человека по прошествии времени реакция изменяется, и совершенно другие мысли уже лезут в голову, поскольку и сам он изменился, и сознание его также изменилось под грузом десятилетнего опыта.

Возникает вопрос: два ученых, глядя в микроскоп на один и тот же процесс, одинаковое ли видят и осознают? Судя по тому, что природа явлений открывается не всем подряд и каждому, смотрящему в микроскоп, а лишь избранным, то и видят они разное, поскольку видение очень тесно связано с пониманием, а понимание – с сознанием.

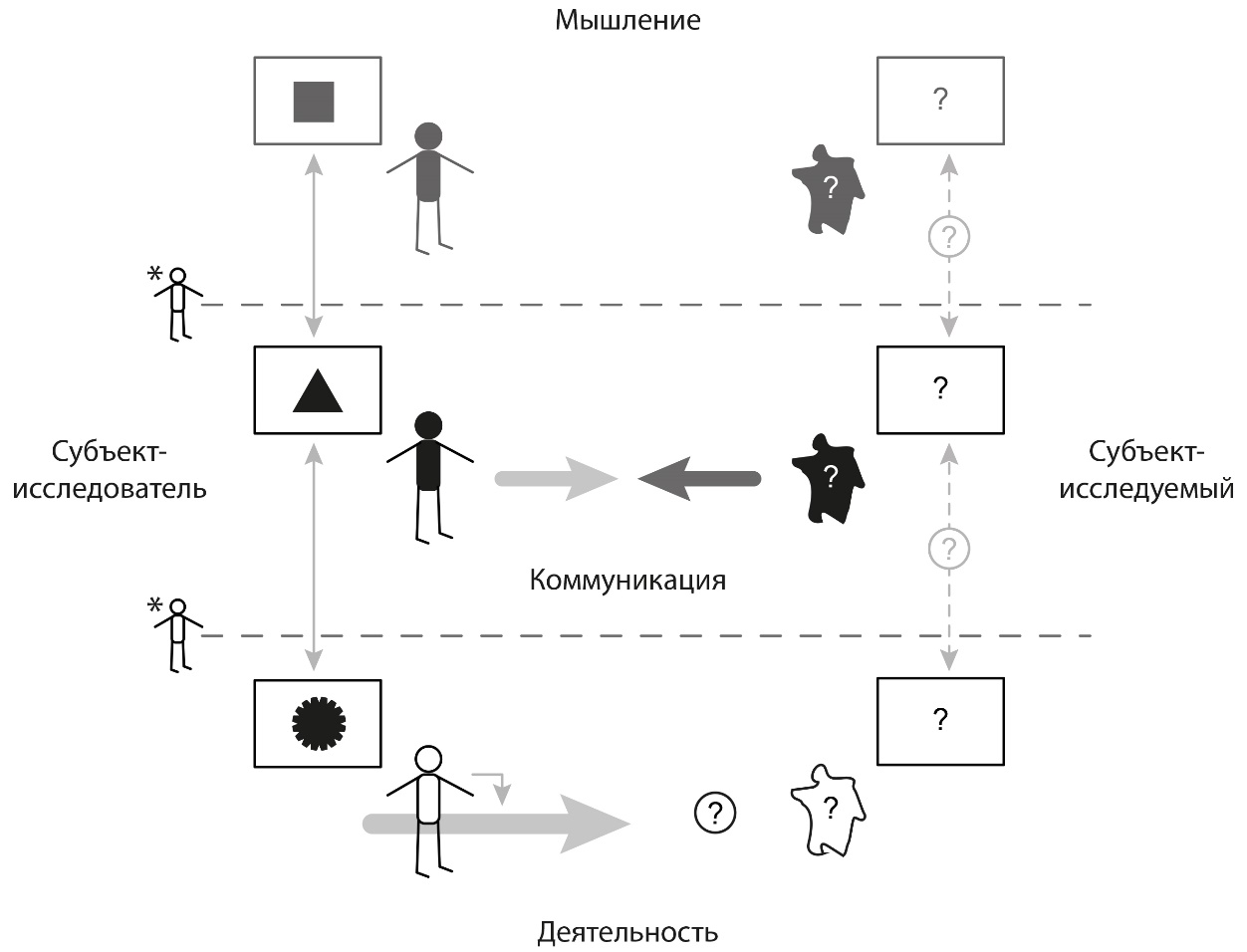

Попробуем отразить это на базе хорошо известной всем методологической схемы мыследеятельности Мееровича-Щедровицкого.

Субъект-исследователь должен научиться задавать вопрос субъекту-исследуемому, и научиться слышать и понимать ответ. Если рассматривать коммуникацию через призму методологии мышления и деятельности, то хорошо видно, как за словами и текстами стоят, с одной стороны, этажом выше – мышление, а с другой – этажом ниже – деятельность. В наиболее полном варианте коммуницировать можно не только в прямом диалоге, но и мыслями, и действиями, или видеть за речами мысли и поступки и соотносить их друг с другом: соответствуют ли слова мыслям, а действия словам.

В классической схеме мыследеятельности оба коммуниканта – это позиции, подразумевающие людей, детерминированных их деятельностью. Мы же скорректировали схему, противопоставив субъекту-исследователю человеку неведомый субъект-исследования. И этим субъектом может быть что угодно! Главное для нас – понимать, что ему так же, как и ученому характерно сознание, и субъект этот может воздействовать на исследователя любым своим осмысленным или неосмысленным поступком.

Эту же специфику субъект-субъектных отношений в исследованиях можно увидеть еще в одной предтече духовной науки – гетеанизме, направлению естествоиспытания, которое, к сожалению, предано забвению современным научным миром в виду его «дилетантизма, неудобства и необъективности». И.В. фон Гете (1749 – 1832 г.г.) был не только великим поэтом и политическим деятелем своего времени. Перед нами он предстает в первую очередь как выдающийся исследователь, предложивший научному миру свой собственный метод познания природы вещей и явлений. Субъект-субъектный подход как раз и составлял основу его метода. Гете стремился слышать, что говорила ему природа под видом тех или иных феноменов и увязывал видимое и слышимое с невидимым и предощущаемым. Его подход четко коррелирует с тремя этапами развития сознания духовного посвященного новой эпохи, практиковавшимися еще в средние века братьями-розенкрейцерами: имагинацией, инспирацией и интуицией. Сейчас же самое главное для нас – понимание того, что эти умения можно развить в себе, подобно тому, как атлет развивает мышцы, или гимнаст – гибкость тела. Специальными упражнениями, тренировками и медитациями (о чем ясно говорит буддийский восьмеричный путь) можно усовершенствовать свое видение до духовного видения, слух – до духовного слышания и т.д.

«Никто так сильно не побуждает нас задуматься о самих себе, как случай, когда мы после долгого перерыва вновь видим характерные сцены природы, и сравниваем прежние впечатления с настоящими. Тогда мы замечаем, что если прежде в столкновении с предметами мы ощущали самих себя, переносили на них радость и страдание, веселость и замешательство, то теперь, укротивши свою самость, мы воздали предметам должное, познавая их характерные черты и особенности, поскольку можем гораздо глубже проникать в них и оценивать их. Первый вид созерцания – взгляд художника, второй – естествоиспытателя», – пишет Гете в «Анналах» (1817).

Его естественнонаучные работы проникнуты идеей единства и взаимосвязи всех происходящих явлений, особенно единства природы и человека, оснащенного духом познания и способного услышать тайны, которые сама природа ему тихо нашептывает. Гете не доверял мыслительным абстракциям, наоборот, старался выуживать секреты из самой природы, из живого опыта общения с ней. И природа отвечала ему взаимностью, открывая исследователю свои тайны.

«Природа умолкает на плахе», – говорит Гете, полагая современные методы исследований изучением трупов, а не живых объектов, и далее утверждает, что величайшая беда науки в том-то и состоит, что «эксперименты проводятся словно бы в отрыве от человека, а природу хотят познавать лишь через показания искусственных приборов и даже стремятся ограничиться этим, доказывая, на что она способна».

В заочной полемике с И. Ньютоном (1642 – 1727 г.г.) Гете многократно указывал на то, что король наук порой возводит фрагментарные явления в ранг всеобщего физического закона. Например, открытый великим английским физиком спектр вовсе не является результатом разложения белого цвета в призме. Картина, которую увидел Ньютон, была лишь частным случаем, когда обстоятельства проведения эксперимента сложились в благоприятную конфигурацию: малое отверстие, тонкий луч света, треугольная призма во тьме, линза, поставленная на определенном расстоянии от призмы и т.п.

В большинстве же случаев, если не пренебрегать результатами опытов, стараясь подогнать их под красивую математически стройную теорию, наблюдатель увидит совсем иную картину. Гете воспроизвел опыты Ньютона и даже провел большую серию дополнительных экспериментов, и выяснил, что спектр возникает только на границе темного и светлого участков, как тонкая обволакивающая радужная прослойка или аура, а вовсе не свернут в белом луче яркого света. «Цвет, – рассуждал немецкий естествоиспытатель, – это результат борьбы света с тьмой». И это не выдумка экзальтированного поэта. Это достоверный факт, явленный в бесчисленных наблюдениях, повторенных большим числом исследователей, включая авторов этих строк.

Однако такое мнение слишком походило на мистификацию, несмотря на то, что полностью соответствовало природным феноменам, которые Ньютон либо не заметил, либо попросту проигнорировал, поскольку они нарушали логику его модели. И научный мир, очарованный теоретической магией бывшего английского алхимика, слишком рьяно увлекшегося материей, не захотел слышать и не услышал голос Гете. И до сих пор не слышит, хотя пора бы.

Вывод: основанием для метаморфозы классической науки в духовную являются субъект-субъектные отношения между исследователем и исследуемым.