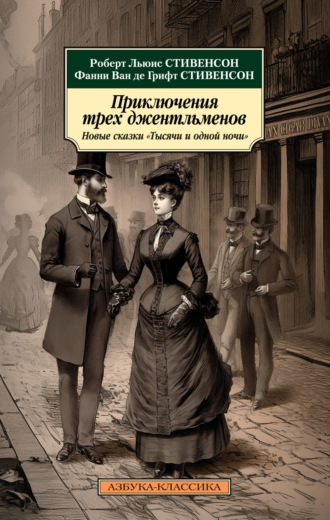

Роберт Льюис Стивенсон

Приключения трех джентльменов. Новые сказки «Тысячи и одной ночи»

Robert Louis

STEVENSON

1850–1894

Fanny Van de Grift

STEVENSON

1840–1914

MORE NEW ARABIAN NIGHTS: THE DYNAMITER

© В. Н. Ахтырская, перевод, примечания, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

Мистеру Коулу и мистеру Коксу,

стражам порядка

Джентльмены,

в книге, которую вы сейчас держите в руках, затронута тема гнусного преступления, того самого, что вы предотвратили, проявив беспримерное мужество и снискав себе славу[1]. Писать о нем со всей серьезностью означало бы попусту тратить чернила. Преисполняться ужаса надлежит при мысли о злодеяниях, вдохновленных чувствами более сложными, когда преступление сохраняет некоторые черты благородства и когда разум, доброта и сострадание, не в силах противиться искушению, готовы хотя бы отчасти оправдать содеянное. В данном случае с ужасом следует взирать на мистера Парнелла: он предстанет перед судом потомков, безмолвствуя, тогда как обвинения из уст мистера Форстера будут звучать в веках[2]. С ужасом следует нам обратить взор на самих себя, ибо мы до сих пор заигрывали с политическими преступлениями, не давая им серьезной оценки, не устанавливая проницательно их причин и неизбежных последствий, но испытывая к ним великодушное, ни на чем не основанное восторженное сочувствие, под стать школьнику, увлеченно, с детским восхищением следящему за перипетиями сюжета дешевой, низкопробной «страшной» повести. Но когда политические преступления коснулись нас самих, обнаружив свое поистине мерзкое, низменное обличье, мы тотчас же отреклись от своих прежних фантазий и осознали, что преступление нисколько не утрачивает жестокости и гнусности, даже приняв пышное, благозвучное имя, и отвергли прежде боготворимых идолов.

Однако серьезность как нельзя более уместна в разговоре о наших защитниках. Кто бы ни был прав в хаосе этой великой войны политических партий и течений, какими бы алчными мотивами, угрозами или запугиванием ни запятнали себя обе стороны этого бесчеловечного соперничества, – по крайней мере, ваша сторона, ваша роль не подлежит никаким сомнениям. На вашей стороне ребенок, женщина-мать, сочувствие отдельного человека и доверие большинства. Даже если бы наше общество превратилось в сущее царство дьявола (а найдется немало тех, кто и вправду присягнул ему на верность), оно пока не лишилось многих своих достойных черт, в нем сыщется много невинных, защищать которых – обязанность возвышенная и славная. Мужество и беззаветная преданность своему делу, столь часто присущие стражам порядка, столь редко признаваемые, столь скудно вознаграждаемые, наконец-то были увековечены героическим поступком, который войдет в историю. В памяти британцев мистер Парнелл навеки запечатлеется безмолвно внимающим обвинениям мистера Форстера, а Гордон[3] – отправляющимся исполнить свою последнюю, трагическую миссию, но также британцы не забудут ни мистера Коула, голыми руками несущего динамит, ни мистера Кокса, бесстрашно бросающегося ему на помощь.

Роберт Льюис Стивенсон,Фанни Ван де Грифт Стивенсон

Примечание для читателя

Вполне возможно, что вы взялись за эту книгу, не будучи знакомым с ее предшественницей – первой частью «Приключений принца Флоризеля». Тем хуже для вас и для меня, а точнее, для моих издателей. Но если вам и вправду так не посчастливилось, самое малое, что я могу для вас сделать, – это намекнуть на одну деталь. Когда на страницах этой книги вам встретится упоминание о некоем Теофилусе Годоле, владельце «Богемской табачной лавки» на Руперт-стрит, в Сохо, будьте готовы узнать в нем самого принца Флоризеля, в прошлом одного из европейских монархов, ныне низложенного, изгнанного, разоренного и избравшего своим ремеслом табачную торговлю.

Р. Л. С.

Пролог в табачной лавке

В городе нечаянных свиданий, в этом Багдаде Запада, или, точнее, на широко раскинувшейся мощенной камнем площади Лестер-сквер двое молодых людей лет двадцати пяти – двадцати шести встретились после долгой разлуки. Один из них, отличавшийся весьма изысканными манерами и одетый по последней моде, тотчас же узнал своего приятеля, исхудалого, в поношенном костюме.

– Кого я вижу! – воскликнул он. – Пол Сомерсет!

– Я точно Пол Сомерсет, – отвечал другой, – или, по крайней мере, то, что осталось от него после заслуженных испытаний бедностью и судебными разбирательствами. Однако вы, Чаллонер, нисколько не изменились; можно сказать без всякого преувеличения: «Десница времени морщин не провела / на синей глади твоего чела»[4].

– Не все золото, что блестит, – возразил Чаллонер. – Но мы выбрали весьма неудачное место для доверительных признаний и не даем пройти этим леди. Давайте, с вашего позволения, найдем уголок поукромнее.

– Разрешите мне проводить вас, – отвечал Сомерсет, – и я смогу предложить вам лучшую сигару в Лондоне.

И с этими словами, взяв своего приятеля под руку, он молча, быстрым шагом, отвел его к дверям неприметного заведения на Руперт-стрит, в Сохо. Вход в него украшала одна из тех гигантских деревянных фигур шотландского горца, что уже обрели едва ли не статус почтенных древностей, а на витрине, где был выставлен обычный набор курительных трубок, табака и сигар, виднелась надпись золотыми буквами: «Богемская табачная лавка Т. Годола». Помещение лавка занимала небольшое, но уютное и богато убранное; их встретил хозяин заведения, серьезный, улыбчивый и чрезвычайно учтивый, и молодые люди, попыхивая изысканными регалиями, вскоре расположились на плисовом, мышиного цвета, диване и продолжили разговор.

– Теперь я барристер[5], – поведал Сомерсет, – но Провидение и атторнеи[6] до сих пор лишали меня возможности показать себя в полном блеске. Вечера я проводил в избранном обществе, собирающемся в трактире «Чеширский сыр»; дни мои, как может засвидетельствовать мистер Годол, проходили по большей части на этом диване, а утра свои я из предосторожности взял привычку сокращать, не просыпаясь до полудня. Такими темпами я очень быстро и, с гордостью припоминаю, не без приятности промотал свое наследство. С тех пор некий джентльмен, единственное достоинство которого заключается в том, что он приходится мне дядей с материнской стороны, выдает мне небольшую сумму, по десять шиллингов в неделю; и если вы вновь когда-нибудь увидите, как я праздно фланирую, разглядывая уличные фонари в своем любимом квартале, то без труда догадаетесь, что я получил состояние.

– Кто бы мог подумать, – протянул Чаллонер. – Но я, несомненно, повстречал вас, когда вы шли к своим портным.

– Визит к ним я намеренно откладываю, – с улыбкой проговорил Сомерсет. – Мое состояние весьма ограниченно. Оно равняется, или, по крайней мере, этим утром равнялось, ста фунтам.

– Не удивительно ли, – поразился Чаллонер, – что за странное совпадение! Я и сам доведен едва ли не до крайности и располагаю точно такой же суммой!

– Вы?! – воскликнул Сомерсет. – И однако, царь Соломон во славе своей…

– Увы, с этим приходится мириться. Признаюсь, я на мели, приятель, – сказал Чаллонер. – Кроме той одежды, что сейчас на мне, в моем гардеробе не сыщется даже одних приличных штанов, и, если бы знал как, я тотчас же поступил бы куда-нибудь на службу или занялся коммерцией. Имея сто фунтов капитала, мужчина не может не добиться чего-то в жизни.

– Пожалуй, и так, – откликнулся Сомерсет, – но что мне делать с моей сотней – ума не приложу. Мистер Годол, – добавил он, обращаясь к хозяину лавки, – вы повидали мир: что молодой человек, получивший солидное образование, может сделать с сотней фунтов?

– Смотря по обстоятельствам, – отвечал торговец, вынимая изо рта манильскую сигару. – «Признавай власть денег» – заповедь, совершенно мне чуждая; тут я объявляю себя скептиком. На сотню фунтов вы с трудом проживете год, с несколько большим трудом истратите ее за ночь и без всяких усилий потеряете за пять минут на Лондонской фондовой бирже. Если вы принадлежите к числу тех, кто борется с судьбой, то столь же полезен, как и сотня фунтов, вам будет пенс, а если вы из тех, кто прозябает, сетуя на судьбу, то пенс у вас в руках окажется столь же бесполезен, как и сотня фунтов. Когда сам я внезапно обнаружил, что остался в жестоком мире один, без денег, помощи и поддержки, мне посчастливилось вспомнить, что я владею одним искусством, а именно умею отличить хорошую сигару. Вы обладаете хоть какими-нибудь знаниями, мистер Сомерсет?

– Не знаю даже законов, – откликнулся тот.

– Ответ, достойный мудреца, – констатировал мистер Годол. – А вы, сэр? – продолжал он, обращаясь к Чаллонеру. – Могу ли я, как друг мистера Сомерсета, задать вам тот же вопрос?

– Что ж, – проговорил Чаллонер, – я недурно играю в вист.

– Сколько сыщется в Лондоне людей, – сказал торговец, – у которых тридцать два зуба? Поверьте, молодой джентльмен, тех, кто недурно играет в вист, в Лондоне найдется еще больше. Вист, сэр, распространен чрезвычайно широко; умение играть в вист – достижение невеликое, сродни способности дышать. Однажды я познакомился с юнцом, который объявил мне, что усердно изучает науки, готовясь стать лорд-канцлером Англии; весьма честолюбивое намерение, несомненно, однако оно несколько уступает замыслу человека, мечтающего зарабатывать на жизнь игрой в вист.

– Боже мой, – произнес Чаллонер, – боюсь, мне придется унизиться до того, чтобы найти службу.

– Унизиться до того, чтобы найти службу? – повторил мистер Годол. – Неужели, если благочинного лишат сана, он унизится, заняв пост майора? Неужели, если армейского капитана уволят со службы, он унизится, вступив в должность рядового судьи? Я не устаю удивляться наивности вашего среднего класса. Он полагает, будто вне его пределов царят всеобщее невежество, грубость и упадок нравов, поражающие всех без разбору, однако на взгляд внимательного наблюдателя все сословия образуют отчетливую, стройную иерархию, каждое звено которой обладает собственными похвальными способностями и знаниями. В силу недостатков вашего образования вы не более способны сделаться простым служащим, чем правителем империи. У ваших ног, сэр, разверзлась бездна, а истинно учеными, требующими подлинного искусства профессиями, единственными, на какие не в силах еще притязать самодовольный дилетант, остаются ремесленные.

– Какой же он напыщенный и высокопарный, – прошептал Чаллонер на ухо своему приятелю.

– Да уж, он неподражаем, – прошептал в ответ Сомерсет.

В эту минуту дверь лавки отворилась, вошел третий молодой человек и довольно робко спросил табака. Он был моложе остальных и отличался какой-то неброской, неповторимо английской пригожестью. Получив свой табак, он закурил трубку и, усевшись на диван, отрекомендовался Чаллонеру, назвавшись Десборо.

– Что ж, Десборо, – осведомился Чаллонер, – вы где-нибудь служите?

– Сказать по правде, – отозвался Десборо, – я решительно ничем не занимаюсь.

– Выходит, у вас есть собственное состояние? – поинтересовался его собеседник.

– Нет, – довольно мрачно отвечал Десборо. – Признаться, я все жду, не подвернется ли какой-нибудь шанс.

– Значит, мы все в одной лодке! – воскликнул Чаллонер. – Может быть, у вас тоже есть всего сто фунтов?

– И того нет, – сказал мистер Десборо.

– Какое жалкое зрелище, мистер Годол, – подвел итог Сомерсет, – трое никчемных юнцов.

– Никчемные юнцы – характерное порождение этого суетливого и пустого века, – изрек торговец.

– Сэр, – возразил Сомерсет, – не соглашусь с вами, что век наш суетливый и пустой, признаю всего один непреложный факт: что я никчемен, он никчемен и что все мы трое совершенно никчемны. На что я гожусь? Я лишь самым поверхностным образом изучил начатки юриспруденции, изящной словесности, географии, математики и имею некоторые практические познания в судебной астрологии; и вот лондонская жизнь с ревом проносится мимо меня в конце этой улицы, а я стою беспомощный, как младенец. Я испытываю безграничное презрение к своему дяде, но стоит ли отрицать, что без него я просто распадусь на отдельные элементы, словно нестойкий химический состав? Я начинаю понимать, что необходимо досконально знать хоть что-нибудь, пусть даже литературу. И все же, сэр, отличительная примета этой эпохи – светский человек; он обладает множеством самых разнообразных знаний, он повсюду чувствует себя как дома, он видел жизнь во всех ее проявлениях, и не может же привычка к подобному существованию не принести какие-нибудь плоды. Я полагаю себя светским человеком, получившим утонченное образование и воспитание, талантливым cap-à-pie[7]. А вы, мистер Десборо?

– Да-да, – откликнулся означенный молодой человек.

– Что ж, мистер Годол, вот перед вами три светских человека, не имеющих на троих ни единой службы, ремесла или какого-либо полезного занятия, однако заброшенных волею судьбы в стратегический центр Вселенной (вы ведь позволите мне именовать так Руперт-стрит?), в самое средоточие людского океана, в пределах слышимости самого непрерывного звона монет, какой только оглашал поверхность Земли. Сэр, что же делать нам, цивилизованным людям? Я покажу вам. Вы выписываете какую-нибудь газету?

– Я выписываю, – торжественно изрек мистер Годол, – лучшую газету на свете, «Стандард».

– Отлично, – резюмировал Сомерсет. – Сейчас я держу ее в руках, и что же она такое, как не глас целого мира, телефон, без конца оповещающий о нуждах и потребностях людских? Я открываю ее, и на что же упадет первым мой взгляд – нет, не на рекламу пилюль Моррисона, – а, да, конечно, вот то, что я искал, здесь и чуть выше, вот где ахиллесова пята, слабое место, прореха в доспехах общества… Вот призыв о помощи, вот завуалированная жалоба на несправедливость, вот благодарность, готовая принять осязаемую, материальную форму: «Две сотни фунтов вознаграждения. Означенная сумма будет выплачена тому, кто сообщит любые сведения о личности и местонахождении человека, замеченного вчера в окрестностях Грин-парка. На вид он более шести футов ростом, с чрезвычайно широкими плечами, коротко стрижен, с черными усами, носит котиковую шубу». Вот как мы если не сделаем состояние, джентльмены, то по крайней мере заложим основы своего будущего достатка.

– Дружище, вы предлагаете нам сделаться сыщиками? – осведомился Чаллонер.

– Нет, сэр, это не я предлагаю нам сделаться сыщиками, – воскликнул Сомерсет. – Это сама судьба, сам ход вещей, само мирозданье повелевает нам избрать подобное поприще. Здесь мы сможем применить все свои таланты, здесь пригодятся наши манеры, привычка к светскому обращению, умение вести беседу, гигантский запас отрывочных знаний – все наши достоинства и сильные стороны в совокупности являют набор свойств, необходимых как воздух совершенному, идеальному сыщику. Коротко говоря, это единственная профессия, которая пристала джентльмену.

– Напрасно вы старались нас увлечь столь красноречиво, – ответил Чаллонер, – ведь до сего дня я пребывал в убеждении, что из всех грязных, подлых, недостойных джентльмена занятий это – самое низменное и ничтожное.

– Но как же защита общества? – возразил Сомерсет. – Готовность рисковать собственной жизнью ради других? Искоренять тайное, могущественное зло? Я обращаюсь к мистеру Годолу. Уж он-то, по крайней мере, философический наблюдатель жизни, отвергнет такие мещанские взгляды. Он знает, что страж порядка, поскольку обстоятельства неизменно вынуждают его противостоять превосходящим силам, будучи к тому же хуже вооруженным и руководствующимся более достойными мотивами, и внешне, и по сути своей благороднее солдата. Кстати, уж не обманываете ли вы самого себя, полагая, будто генерал будет требовать или ожидать от лучшей армии, которой он когда-либо командовал, и во время самой решающей битвы, поведения обычного констебля на Пекхем-Рай?[8]

– Я и не предполагал, что нам предстоит вступить в ряды полиции, – сказал Чаллонер.

– Это ни к чему. Я говорил о руках, а нам надлежит сделаться головой, сэр! – воскликнул Сомерсет. – Итак, решено! Мы выследим этого злодея в котиковой шубе.

– Допустим, мы согласны, – ответил Чаллонер, – но у вас нет плана, нет знаний, вам невдомек, с чего начать.

– Чаллонер! – воскликнул Сомерсет. – Неужели вы придерживаетесь учения о свободе воли? Неужели вы столь лишены склонности к философским размышлениям, что продолжаете разделять давно изжившие себя заблуждения? Земной суетой повелевает Случай, слепой бог язычников, и на него единого я уповаю. Случай свел нас вместе; затем, когда мы распрощаемся и каждый двинется своим путем, Случай будет непрестанно открывать нашему беззаботному взору тысячи убедительных ключей к разгадке не только этой, но и иных бесчисленных тайн, окружающих нас ежедневно. Вот тут-то и вступает в игру светский человек, прирожденный и развивший свои способности сыщик. На этот ключ к разгадке преступления, который целый город даже не замечает, сыщик бросается с кошачьей быстротой, завладевает им, опираясь на него, ведет расследование увлеченно и искусно и по одному ничтожному обстоятельству восстанавливает всю картину преступления.

– Именно так, – произнес Чаллонер, – и я в восторге оттого, что вы открыли в себе столь похвальные качества. Но пока, старина, признаюсь, я не в силах к вам присоединиться. Я не родился сыщиком и не развивал в себе способности детектива, мне выпал жребий кроткого, незлобивого и мучимого жаждой джентльмена, и сейчас мне очень хочется выпить. Если же говорить о ключах к разгадке тайн и о приключениях, то единственное приключение, которое скорее всего меня ожидает, – это встреча с судебным приставом.

– Какой самообман! – воскликнул Сомерсет. – Теперь-то я разгадал секрет вашей никчемности. Мир просто переполняют приключения, приключения теснят вас, не давая пройти по улице, вам призывно машут из окон, к вам бросаются авантюристы, клянущиеся, что познакомились с вами когда-то за границей, вас окликают всевозможные любезные и сомнительные личности, льстиво и подобострастно умоляя их заметить. Но вы не удостаиваете их и взглядом: вы отворачиваетесь, вы погружаетесь в свою привычную рутину, вы ходите и ходите по установленному кругу, избрав самый скучный образ жизни. Послушайте, прошу вас, примите с распростертыми объятиями первое же приключение, какое только попадется вам на пути, каким бы оно ни было, подозрительным или романтическим, не упустите свой шанс. Я поступлю точно так же, и, чем бы нам это ни грозило, мы по крайней мере позабавимся, и каждый в свою очередь поведает историю своих удач и разочарований моему философическому другу, владельцу табачной лавки, великому Годолу, теперь внимающему мне с затаенной радостью. Ну же, по рукам? Обещаете ли вы воспользоваться первым представившимся шансом очертя голову броситься в любой омут и, сохраняя бдительность и хладнокровие, внимательно и вдумчиво наблюдать и изучать происходящее? Ну же, обещайте мне, и я посвящу вас в тайны профессии, как никакая иная требующей хитрости, изворотливости и коварства.

– Мне это не очень-то по вкусу, – сказал Чаллонер, – но так и быть, если вы настаиваете, я согласен, аминь.

– Обещать-то я пообещаю, – посетовал Десборо, – да только ничего необычного со мной не случится.

– О маловеры! – воскликнул Сомерсет. – Что ж, по крайней мере я заручился вашими обещаниями, а Годол, по-моему, вне себя от восторга.

– Я льщу себя надеждой, что ваши рассказы окажутся разнообразными, интересными и увлекательными, – проговорил торговец со своим обычным безукоризненно-светским спокойствием.

– А теперь, джентльмены, – заключил Сомерсет, – нам пора прощаться. Спешу отдаться на милость случая. Вслушайтесь, как доносится в этот тихой уголок лондонский шум, подобный гулу далекой битвы; здесь теснятся четыре миллиона судеб, и под защитой надежных «доспехов» – ста фунтов на предъявителя – я готов броситься в гущу этого боя.

Приключение Чаллонера

Дамский угодник

Мистер Эдвард Чаллонер обосновался в лондонском пригороде Патни, где занимал две меблированные комнаты, гостиную и спальню, и пользовался искренним уважением других жильцов дома. В этот отдаленный приют он и направлялся на следующее утро, в очень ранний час, и обречен был совершить длительную прогулку. Был он молодым человеком весьма плотного телосложения, физических усилий не любил, отличался спокойным нравом, медлительностью и неторопливостью и потому мог считаться приверженцем и опорой такого изобретения человечества, как омнибус. Во дни более счастливые он взял бы кеб, однако подобную роскошь ныне не мог себе позволить и оттого, собрав все свое мужество, отправился в путь пешком.

Происходило это в разгар лета, погода стояла ясная и безоблачная, и пока он шагал мимо домов с закрытыми ставнями, вдоль пустых улиц, рассветная прохлада сменилась теплом, а июльское солнце ярко засияло над городом. Сначала он шел, целиком погруженный в свои мысли, с горечью перебирая в памяти все неудачные ходы, сделанные накануне во время игры в вист, и раскаиваясь в собственной опрометчивости, но, по мере того как он углублялся в лабиринт улочек юго-запада, слух его постепенно привыкал к царящей вокруг тишине, пока наконец безмолвие не поглотило его совершенно. Улица за улицей глядели на его одинокую фигуру, дом за домом откликались на его шаги гулким, призрачным эхом, лавка за лавкой встречали его наглухо закрытыми витринами и надписями, возвещавшими продажу того или иного товара, а он тем временем шел и шел своим путем, под сверкающим небосводом, сквозь этот лагерь спящих при свете дня, одинокий, словно корабль в море.

«Да уж, – размышлял он, – будь я похож на своего легкомысленного, ветреного приятеля, то в такой обстановке точно стал бы искать приключений. Сейчас, белым утром, улицы столь же таинственны, как в самую темную январскую ночь, а посреди четырех миллионов спящих пустынны, как леса Юкатана. Стоило бы мне всего лишь закричать, как я призвал бы к себе сонм лондонцев, числом не уступающий целому войску, однако в могиле царит безмолвие не более глубокое, чем в этом городе сна».

Все еще предаваясь своим странным и мрачным размышлениям, он вышел на улицу, застроенную более пестро и разнообразно, чем было принято в этом квартале. С одной стороны, здесь иногда попадались, обнесенные стенами и полускрытые зелеными деревьями, маленькие и изящные виллы, на каковые благопристойность обыкновенно смотрит косо. С другой стороны, здесь немало встречалось и облицованных кирпичом бараков для бедных, а кое-где виднелась то гипсовая корова, служащая опознавательным знаком молочной лавки, то объявление, предлагающее услуги гладильщицы. Перед одним таким домом, стоявшим несколько поодаль среди защищенных стенами садов, играла с пучком соломы одинокая кошка, и Чаллонер на миг остановился полюбоваться этим изящным, гибким созданием, символом царившей в округе безмятежности и мира. Ничто, кроме его собственных шагов, не нарушало мертвую тишину; нигде не поднимался над крышами столб дыма; ставни везде были затворены, весь механизм жизни, казалось, остановился, и Чаллонеру чудилось, будто он слышит дыхание спящих.

Вдруг его мечтательные раздумья прервал глухой, раскатистый взрыв, донесшийся откуда-то из дома. Тотчас после него раздалось шипенье и свист, словно на огне заклокотал кипящий котел размером с собор Святого Павла, и в тот же миг из каждой дверной и оконной щели стали просачиваться струйки зловонного дыма. Кошка с мяуканьем исчезла. Изнутри донесся топот, кто-то сбегал вниз по лестнице, дверь распахнулась, из дверного проема повалил густой дым, и двое мужчин и одна элегантно одетая леди, едва не падая с ног, вырвались на улицу и бросились бежать без единого слова. Шипенье и свист уже смолкли, клубы дыма уже рассеивались, все произошло так быстро, что казалось сном, а Чаллонер все еще стоял на тротуаре, точно окаменев. Наконец он очнулся и в ужасе, с совершенно несвойственной ему энергией, кинулся наутек.

Постепенно первый испуг прошел, первый порыв ослабел, и он вновь, как было ему свойственно, зашагал размеренной походкой, потрясенный и недоумевающий, пытаясь найти какое-то объяснение тому, что только что увидел и услышал. Однако взрыв, шипенье и свист, внезапно так потрясшие его вместе со смрадом, а также странное появление этих троих, вырвавшихся из дома, а затем исчезнувших, – все это были тайны, разрешить которые он не мог. Исполненный ему самому непонятного страха, он мысленно все возвращался к только что пережитому, тем временем снова петляя по узким улочкам в полном одиночестве, в лучах утреннего солнца.

Стремясь как можно быстрее удалиться от сцены, где разыгрались загадочные и зловещие события, он поначалу бежал наугад и совершенно заблудился, и теперь, двигаясь примерно на запад, сумел выйти на скромную улицу, которая вскоре расширилась, уступив место полосе садов. Здесь раздавался птичий щебет, здесь, даже в этот час, царила благодатная тень, здесь самый воздух не отдавал гарью, как это обычно бывает в больших городах, а благоухал сельской свежестью и чистотой, и Чаллонер шел и шел, не поднимая глаз от мостовой, все размышляя о таинственном происшествии, пока вдруг не уперся в стену и поневоле не остановился. Улица, название которой я запамятовал, оказалась тупиком.

Он был не первым, кто забрел сюда этим утром ведь, не спеша оторвав взгляд от мостовой, он различил фигуру девушки, в которой с глубоким удивлением узнал одну из тройки странных утренних беглецов. Она явно забрела сюда, не разбирая дороги, стена не дала ей двинуться дальше, и, совершенно обессиленная, она опустилась на землю у садовых перил, запятнав платье июльской пылью. Они одновременно устремили взоры друг на друга, и она, едва завидев его, с ужасом вскочила на ноги и кинулась было прочь.

Чаллонер был вдвойне потрясен, снова встретив героиню своего приключения и заметив, с каким страхом она от него отшатнулась. Жалость и тревога едва ли не в равной мере овладели им, но, невзирая на эти чувства, он осознал, что обречен последовать за леди. Он двинулся за нею не без опаски, боясь еще более испугать ее, но, как ни старался он ступать как можно легче, его шаги гулко разносились по пустой улице, выдавая его намерение. Казалось, это всколыхнуло в душе ее какие-то сильные чувства, ведь, едва заслышав их, она замерла. Потом снова бросилась было в бегство и снова остановилась. Затем она обернулась и, боязливо и нерешительно, с выражением самой привлекательной робости на лице, приблизилась к молодому человеку. Он в свою очередь по-прежнему подступал к ней, выказывая такую же тревогу и застенчивость. Наконец, когда их разделяло всего несколько шагов, он заметил, как глаза ее наполнились слезами, и она протянула к нему руки, горячо моля о заступничестве.

– Точно ли вы англичанин и джентльмен? – воскликнула она.

Злополучный Чаллонер воззрился на нее с ужасом. Он был воплощением галантности и сгорел бы от стыда, если бы его уличили в невежливости по отношению к какой-нибудь даме, но, с другой стороны, он избегал любовных приключений. Он в отчаянии обвел глазами окрестности, но дома, ставшие невольными свидетелями этой беседы, были сплошь неумолимо и безжалостно заперты, и он понял, что, хотя дело и происходит при ярком солнечном свете, помощи ему ждать неоткуда. Наконец он вновь обратил взор свой на просительницу. Он с раздражением отметил, что она обладает изящной фигурой и прелестными чертами, что на ней элегантное платье и перчатки, что она несомненно леди, олицетворение беспомощной, невинной барышни, попавшей в беду, плачущей и потерянной в этом городе, еще не пробудившемся от утреннего сна.

– Сударыня, – произнес он, – уверяю, у вас нет никаких причин опасаться домогательств, и, если вам показалось, что я преследую вас, виной тому – тупиковая улица, которая завела сюда нас обоих.

На лице барышни изобразилось явное облегчение.

– Как же я не догадалась! – вырвалось у нее. – Позвольте от всего сердца поблагодарить вас! Но в этот час, в этой отвратительной тишине, под невидящими взглядами этих домов с захлопнутыми ставнями, меня снедает ужас, я вне себя! – воскликнула она, при этих словах побледнев от страха. – Проводите меня, позвольте мне опереться на вашу руку, прошу вас! – добавила она самым убедительным, самым умоляющим тоном. – Я не решаюсь идти одна, я не найду в себе довольно смелости, я пережила потрясение, ах, что за потрясение! Молю вас, проводите меня!

– Сударыня, – неловко ответил Чаллонер, – я к вашим услугам.

Она взяла его под руку, на миг прижавшись к ней и борясь с подступающими рыданиями, а в следующее мгновение с лихорадочной быстротой повела его в сторону города. И хотя многое оставалось неясным, одно было очевидно: страх ее охватил истинный, непритворный. И все-таки по пути она то боязливо оглядывалась, словно ожидая появления какой-то опасности, то содрогалась, словно сотрясаемая лихорадкой, то судорожно сжимала его руку в своей. Чаллонера ее ужас одновременно и отталкивал, и затягивал, точно в омут: ужас постепенно овладевал им, подчинял себе, вместе с тем внушая отвращение, и в душе Чаллонер возопил, возжаждав освобождения.

– Сударыня! – наконец не выдержал он. – Разумеется, я рад помочь любой даме, но, признаюсь, мне нужно совсем в другую сторону, не туда, куда вы меня ведете, и если бы вы соблаговолили объяснить…

– Тише! – зарыдала она. – Только не здесь, не здесь!

Кровь застыла у Чаллонера в жилах. Он готов был принять барышню за умалишенную, но в памяти его еще живы были куда более зловещие и страшные воспоминания, а при мысли о взрыве, клубах дыма и бегстве пестрой троицы он терялся совершенно, не в силах разгадать тайну. Так они молча петляли и петляли по лабиринту узеньких улочек, словно, осознавая собственную вину, бежали от справедливого возмездия, и оба трепетали от непередаваемого ужаса. Однако через некоторое время, более всего ободряемые быстротой ходьбы, они несколько воспрянули духом, барышня перестала боязливо оглядываться, а Чаллонер, осмелев при виде показавшегося вдали констебля, шаги которого по мостовой отдавались гулким эхом, возобновил атаку с большей прямотой и решительностью.

– Мне показалось, – проговорил он непринужденно-светским тоном, – будто я видел, как вы выходите из дверей какой-то виллы в сопровождении двоих джентльменов.

– Нет, – откликнулась она, – не бойтесь оскорбить меня, сказав правду. Вы видели, как я убегаю из обычных меблированных комнат, а мои спутники были вовсе не джентльмены. В подобном случае лучший комплимент – это честность.