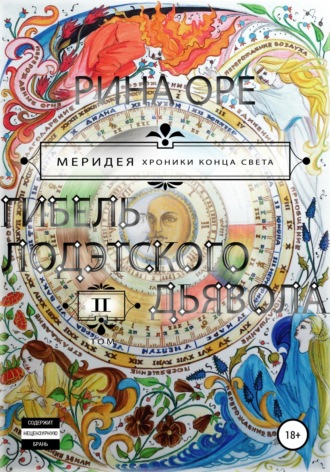

Рина Оре

Гибель Лодэтского Дьявола. Второй том

Айада меж тем обрадовалась появлению Соолмы, а тем более тому, что та начала ее кормить. И для Маргариты второй завтрак стоял на столе. То ли Геррата пожалела о слишком строгом приговоре ночного суда, то ли пыталась помириться с «интимусом» герцога, но вместо вареной лепешки на тарелке лежали ломтики морковной пастилы, щедрый кусок крольчатины, пюре из каштанов, да в чарке белели густые сливки.

– Соолма, – осмелилась побеспокоить Черную Царицу Маргарита, – скажи, пожалуйста: а где ты свое белье сушишь? Ты ведь рубашку герцогу откуда-то принесла. А то мне неудобно, если…

– Тебе неудобно?! – с презрением воскликнула Соолма, не переставая гладить собаку, пока та чавкала у своей миски.

– Соолма, я просто спала здесь, и всё… – оправдывалась Маргарита. – Так вышло. Ты же знаешь, почему и как… Спасибо за простыню для купели. И что утром мое белье в платье спрятала и сложила его красиво, тоже спасибо…

Соолма гордо подняла голову.

– Я это не для тебя делаю. Так хочет мой муж – и я это делаю для него. Не думай о себе слишком многого. Впрочем, – согласилась Соолма, – и правда не стоит тут развешивать исподнее. Есть комната. Там я стираю и сушу для него одежды. Ключ – у меня. Когда тебе будет нужно – я дам.

– Спасибо большое. Ты такая… ужастимиленькая! – как можно теплее сказала Маргарита, сделав «очаровательное личико» по примеру Филиппа, и тут же пожалела: как показалось девушке, Соолма едва в нее не плюнула.

________________

После второго завтрака, в час Веры, Маргарита прочла по памяти короткую молитву, поблагодарила Бога за перемены и навестила брата Амадея. Праведник еще был очень слаб и всё время лежал в постели. Всего за пять дней, что его щеки не знали бритвы, у него отросла густая черная щетина, напоминавшая бородку. Его одели в нательную рубаху, но при появлении девушки он попросил Лорко дать ему еще и кафтан – в нем он стал так сильно походить на обычного горожанина, что если бы не черные ласковые глаза, то Маргарита приняла бы брата Амадея за одного из соседей-лавочников с безымянной улочки.

Смахивавший на енота Лорко теперь не подшучивал над Маргаритой. Он хмуро встретил ее и из вредности остался в комнате – расположившись в оконной нише и водрузив одну ногу на подоконник, он с тоской наблюдал за поединками на площади. Маргарита села на стул у кровати, а Айада деловито улеглась перед ней и пыталась следить сразу за обоими мужчинами.

– Как вы, брат Амадей? – спросила Маргарита. – Герцог Раннор думает, что мой супруг совсем скоро придет: сегодня или завтра… Недолго осталось… Мы вас тоже обязательно заберем, не сомневайтесь.

– Я не пленник – так сказал герцог Раннор, – кивнул головой брат Амадей. – Думаю, он будет крайне рад передать меня под опеку других и избавить себя от хлопот.

– Так мяне лизшь пару днёв нужная тябя тёрплять, бародатый, а? – подал голос от окна Лорко.

– На всё воля Бога, брат Лорко.

– Воля герцогу, не хотишь, а?

– Ты так можешь считать – это твое право, брат. Я же на службе у другого господина, поэтому думаю иначе. Мой Господин тоже желает, как и твой, чтобы я помогал людям. Еще он на меня никогда не кричит и ни к чему меня не принуждает: вот я и не знаю бранных слов. А как твой господин обращается с тобой, брат?

Лорко не ответил – снова стал смотреть в окно.

– Как он вам? – шепотом спросила Маргарита, показывая глазами на рыжеватого парня.

– О, он изумительный человек! – громко произнес брат Амадей. – Очень отзывчивый, делает всё, о чем я его не попрошу, и почивает на полу. Мне, право, неудобно…

– Ента мяне неудобна сплять на палу… – проворчал Лорко.

– Вы знакомы, сестра? – спросил брат Амадей.

Маргарита нахмурилась и кивнула.

– А ты, брат Лорко, помнишь ли сестру Маргариту?

– Забудеца её… – потрогал рыжеватый парень синий фингал под глазом.

– Мне кажется: вы в ссоре, – немного иронично произнес брат Амадей.

Лорко ничего не ответил, лишь подвигал шутовским ртом.

– Это не ссора, брат Амадей, – ответила Маргарита. – Я ему ничего не сделала, а он… Не хочу про это говорить, – помотала она головой. – Давайте о чем-нибудь другом.

– Тебе точно ничего не сделала сестра Маргарита, брат Лорко? – спросил праведник.

Лорко молчал.

– Значит… Похоже, брат Лорко влюблен в тебя, сестра, – улыбнулся священник. – Наверно, ты его отвергла.

Лорко резко спрыгнул с подоконника.

– Чаго, а?

– Брат Лорко, ты верно поступаешь, что отрицаешь и отходишь: сестра Маргарита замужем.

– Сцзамужам, но ц нашим герцогам можнае. Цупруг придёт чярез пару днёв. Немнага потёрпять цталося, – передразнил Маргариту Лорко. – Дча не могла пару днёв тярплять и не пад каго не лечь, а? Нэдолга ж цталася, да?

– Ты ничего не знаешь! – в гневе встала на ноги и Маргарита. – И тебе не понять! И, вообще, какое твое дело?!

Лорко хотел ответить, но посмотрел на зарычавшую Айаду, передумал и снова сел к окну.

– Я пойду, брат Амадей, – вдохнула Маргарита. – Соолма сказала, что собакой после завтрака снова надо выйти во двор. Хотите, вечером еще приду?

– Я всегда рад тебе, сестра. Приходи, как захочешь, а если не заглянешь, то я не останусь в обиде, – улыбался праведник. – Брат Лорко не позволит мне скучать: он очень добрый.

Лорко и Маргарита одновременно хмыкнули.

– Будь благоразумна, сестра Маргарита, – ласково добавил брат Амадей. – Прошу, помни, что не только мирские законы суровы, но и твоя душа будет расплачиваться муками за ошибки смертной плоти.

Маргарита с досадой посмотрела на «енота» и вместо ответа кивнула. Когда девушка ушла, брат Амадей сказал Лорко:

– Думаю, ты крайне несчастен в любви, брат Лорко.

– Енто я-та нещаснай, а?! – возмутился тот. – Да я цдесь первой!

– Но любимой рядом с тобою нет, – заметил брат Амадей.

– Ента я дак хатю! Яцная, да?

– Да, понятно, как скажешь, брат, – улыбался праведник.

Лорко с недовольным видом уставился в окно.

________________

От скуки Маргарита постирала платье и нательную сорочку. День выдался жарким, и до вечера одежда должна была высохнуть, поэтому она решила пока не обращаться к Соолме за ключом, тем более что другого платья у нее всё равно не было. Она опять облачилась в свою огромную ночную рубаху, а после стирки решила, что раз оказалась в таком убранстве, то сам Бог велел ей немного подремать. По науке своей тетки она густо намазала лицо сливками, нарочно оставленными после завтрака, и забралась в постель. За закрытым балдахином стало сумрачно, но сон не приходил. В голову полезли воспоминания о ночи с Рагнером, о том, как она забывалась с ним и как стонала в удовольствии. Отругав себя за блудные и преступные помыслы, Маргарита постаралась обратить грезы на супруга и его ласки, но почему-то вспоминалась последняя, торопливая близость на старом тюфяке и люди, осаждавшие ворота, требовавшие, чтобы их выпустили из ловушки, в какую превратился Элладанн.

«И эту западню для горожан придумал их же градоначальник, их защитник, – думала она. – И никто не догадался: бывший градоначальник как герой стал народным ополченцем. Он и будет героем: его ныне все будут любить, славить его имя. Возможно, потомки даже будут читать о нем в летописи города и восхищаться им, не подозревая о подлости и обмане… Я очень плохо знаю Ортлиба, брат Амадей прав… Даже не знаю, как Ортлиб будет себя вести, когда заберет меня отсюда. Правдой ли были слова Идера о том, что меня надо было убить, если не получится уберечь? Честно говоря, Ортлибу такие слова подходят. Вряд ли Идер солгал… Да и я бы сама предпочла смерть насилию… Вдруг Ортлиб заберет меня только ради того, чтобы убить?! Но зачем ему тогда предавать герцога Альдриана? Подкрепление ближе и ближе с каждым днем, а убить меня можно будет и потом. Может, он медлит, потому что хочет, чтобы меня убил Лодэтский Дьявол? Я просто не понимаю, почему он всё еще даже не попытался меня спасти! Лишь одно приходит в голову: он не думает появляться и я ему больше не нужна. Дядя приходил, чтобы я более не позорила имя Совиннак и не разгуливала по городу без платка. Боже… У меня же на днях день рождения! Вот почему дядя объявился… Просил подождать… Что же он имел в виду? Неужели меня и ко дню рождения никто не собирается вызволять? Кажется, это именно так. Дядя бы сказал, а раз молчал, то не хочет, чтобы герцог Раннор знал… и сделал вывод, что за мной уже точно не придут, раз и в день рождения не явились… А вдруг Ортлиб вообще здесь не появится? Даже после угрозы Лодэтского Дьявола? Не может такого быть, нет, нет… А если может, то что тогда? Что же мне делать? Сколько герцог Раннор станет меня терпеть? И что сделает со мной, когда убедится, что я обуза и ничего более? Что не нужна мужу? Осуществит ли свои слова? Беззубая и с дырой на ведро меж ног! Боже… Нет, он просто пугал дядю – сам так сказал. Что же дядя думает после тех грубых слов, страшно представить. Наверняка он и Ортлиб теперь думают, что меня силой заставили выйти в люди без платка, – мне и оправдываться не придется… Конечно, Рагнер Раннор наговорил дяде грубостей, чтобы Ортлиб поторопился, но и защитил меня перед мужем… Нарочно или нет? Уже не важно! Ныне важно то, что он будет делать через три дня, когда поймет, что за мной уже не явятся… Я еще и с Хельхой окончательно рассорилась! Как бы мне, в самом деле, не пришлось вернуться наверх и пожалеть… Что же я за такая и правда дуреха?!»

Сумбурный поток ее тревожных дум прервал стук в дверь, затем раздался голос Рагнера. Маргарита, не желая более ходить перед ним в сорочке, стала думать: во что бы ей одеться. Немного пометавшись по комнате и выкрикивая, что сейчас отворит дверь, она укрылась вместе с головой белой простыней. С белесым от наполовину впитавшихся сливок лицом, сжимая простыню под подбородком, она подбежала к двери и, отодвигая Айаду в сторону, открыла ее.

Рагнер меж тем, не отоспавшийся ночью, с головной болью от похмелья и полуденной жары, хмуро ждал, когда же дверь его спальни наконец отворят. Неожиданно на пороге перед ним возникло бескровное привидение – и он с вскриком отпрянул назад, едва не выронив из рук маринады дядюшки Жоля. Дозорные в коридоре удивленно вывернули головы, а Рагнер, сжав губы, решительно вошел внутрь.

– Вот черт! Это что еще за саван? – гневно спросил он у призрака. – Айада, не лезь хоть ты! Сидеть! Убить меня хочешь? – строго посмотрел он на овал белого лица среди белой простыни и громко брякнул об стол бутылью, а затем и горшочком. – Хуже покойницы! Белая Дева прям…

– Я платье постирала… – извиняясь, сказало бескровное создание. – И платок мокрый…

– А с лицом у тебя что? – шумно выдыхая, покачал головой Рагнер и стал гладить радостную собаку.

– Сливки… – хлопал глазами призрак. – В Лиисеме женщины так делают… Чтобы летом кожа была нежная и белая…

– Да уж… белая… – с укором посмотрел на нее Рагнер и снял с плеча сумку. – Зря стирала. Вот… Иди и оденься. Здесь всё, что нужно на пару дней…

– Превеликое спасибо, – улыбнулся она, принимая сумку. – А я не думала, что вы так рано придете. Вот я и…

– Устал, – ответил Рагнер, начиная расстегивать рыцарскую цепь (ремень для меча в золоченых бляхах). – Кровать тебе не нужна, Белая Дева? Я бы часок-другой вздремнул.

– Почивайте, конечно, – кивнула «Белая Дева». – Вы маринады из съестной лавки дяди принесли… А я расстраивалась, – засмеялась она, – что дядя старался, делал их, а мы их не скушали – и они достанутся Лодэтскому Дьяволу.

– Ха-ха, – медленно ответил Рагнер, вешая за цепь меч над грубым сундуком. – Маринады, значит, мне пожалела, – зевнул он в руку. – Белая Дева – это такое привидение в Лодэнии, – снова зевнул он. – Белая Дева появляется днем, а не ночью. Увидишь ее – и всё: погибнешь через сутки. Так что ты меня так больше не пугай… Я едва не помер со страху…

– Я вас напугала? – остановилась в дверях уборной Маргарита. – Лодэтского Дьявола?

– Напугала… – хмуро проворчал он. – Гордись… Чуть не убила меня…

Закрывшись в уборной, Маргарита обнаружила, что Рагнер принес ей лишнее белье, одежду и обувь. Девушка благодарно улыбнулась двери, за какой ее пленитель отчего-то всё вздыхал да вздыхал (не меньше десяти раз протяжно вздохнул!). Облачившись в красное платье из овощного шелка, она осторожно заглянула в спальню и увидела, что герцог уже заснул. Он раскрыл балдахин, поправил покрывало и лег на него, ничем не укрывшись, оставив на себе рубашку, штаны и даже сапоги, но хотя бы снял вороненые шпоры. Он в этот раз спал на животе, обнимая подушку и отвернув голову от окон к стене. Поразмыслив, Маргарита прошла в комнату с еще влажными, распущенными волосами. Гребень и зеркальце она положила на стол, взяла учебник Истории и забралась с ногами на стул, очень удобный из-за высоких подлокотников. Сидела девушка так, что видела и отвернувшегося от нее Рагнера, и притихшую на своей подушке Айаду, и даже кусочек Главной площади в окне. Полистав учебник, Маргарита открыла его на главе о Лодэнии и стала читать то, что ей приглянулось.

«В високосный тридцать шестой год, тридцать шестого цикла лет, король Лодэ́нии Ро́дигир III Великий поборол язычество на последнем из своих островов, на острове Дёфёрс. Все идолы были низвергнуты, утоплены вместе с их златыми одеяниями и каменьями в водах промеж Малой и Большой Чаш, вот только не смог он одолеть алчного искушения, и оставил себе одно-единственное древнее сокровище, что украшало око змееподобного идола. Пораженный красотой кроваво-красного карбункула великий король скрыл происхождение драгого камня, назвал его "Красный Король" и носил его на своей мантии. Никто бы и не догадался, однако на смертном ложе король Ро́дигир Великий сознался в неверном деянии и поведал, что было ему явление того самого идола. Сказал ему языческий бог: "Украл ты зеницу мою и осквернил тело мое, но освободил тем самым дух мой. Я же возьму и имя твое, и кровью залью землю твою. И творить я буду месть свою за непочтение к телу моему, пока награду не дам за дух мой ныне свободный. Одного из рода твоего, но не из имени, я сам выберу, дабы придать его деяниям могущество великое да славу геройскую. Один он будет достоин чести такой исключительной, да не обрадуется ей нисколько".

Почил вечным сном король Ро́дигир Великий в високосном четвертом году, тридцать седьмого цикла лет. Неизвестно, существовало ли проклятье Красного Короля на самом деле или сие небыль, говорил ли те предсмертные слова великий король Ро́дигир или это домыслы, но не прошло и двух восьмид, как северные варвары вновь напали на лодэтские земли. До високосного тридцать второго года, тридцать седьмого цикла лет, длилась война с язычниками-варварами, и в итоге условились северные варвары и лодэтчане так: дабы повода для браней не давать в будущности, отныне никто не будет населять остров Дёфёрс – "Ни одна людская нога туда не ступит, ни одна изба свой дым в небо не пустит".

Недолго длился мир на лодэтской земле: с началом тридцать восьмого цикла лет новая напасть обрушилась на королевский клан Ка́грстор – косить стало тучный род, словно Смерть в их домах загостилась. Восемнадцать лет от хворей или от случаев, странных да нелепых, гибли один за другим мужи и жены рода Ка́грстор. В високосный восемнадцатый год скончался от неведомого недуга последний из имени короля Ро́дигира, десятилетний кронпринц Ди́торк.

Сцепились тогда меж собою два клана – род Ха́мтвир и род Ра́ннор. Герцог Мора́мны, Хи́льдебра́нт Ха́мтвир, имел столь же равные права на престол, как сыны герцога Ти́дии, Рэми́рльва Раннора, и Ма́ргариты Ра́ннор из рода королей Орзе́нии – Мёцэ́лр. Силы великого острова Мора́мна столкнулись с мощью Ти́дии и Орзе́нии, а соседние королевства подлили масла в огонь: Бронта́я встала на сторону рода Ха́мтвир, а Атта́рдия на сторону рода Ра́ннор, – и началась война, что длилась ровно тридцать лет и окончилась в високосном двенадцатом году, тридцать девятого цикла лет, в дни Великих Мистерий. В этой междоусобной войне пролилась кровь самых славных детей Лодэ́нии, склонили навек свои головы благороднейшие и достойнейшие рыцари, а десятки знатных родов, словно срубленные деревья, прекратили творить свою историю, сами стали Историей. Так герцоги Хви́тсуры, вожди острова У́ла, погибли все до единого; так род королей Орзе́нии, Мёцэ́лр, не считая королевы Ма́ргариты, сгинул; так клан графов Нэ́сттгор исчез в забвении – и остался остров Си́юарс без своих господ. Лишь два герцогских рода во всей Лодэ́нии не стали Историей: род Ра́ннор, чей знак – это белый морской змей, да род Ха́мтвир, чей знак – это красный бойцовый петух. Но и они понесли тяжкие лишения: из семи сынов герцога Рэми́рльва Ра́ннора и Ма́ргариты Ра́ннор к двенадцатому году, тридцать девятого цикла лет, в живых осталось лишь двое: четвертый сын, Го́нтер Ра́ннор, и шестой сын, О́ртвин Ра́ннор, а из девяти внуков – трое. Умер и сам герцог Рэми́рльв Ра́ннор в те годы войны. Хи́льдебра́нт Ха́мтвир потерял троих сынов и четверых внуков. В живых же из мужчин рода Ха́мтвир остались лишь сам Хи́льдебра́нт Ха́мтвир и его единственный, слабого здоровья сын, Бра́нт, что не воевал и посему выжил.

Неизвестно, какой бы вышел исход, но правители сверхдержавы Сандели́я решили, что и у них есть интерес в самой дальней от них северной стране, и встали на сторону клана Ра́ннор. Года не прошло, как междоусобная война сроком в тридцать лет, после "Алой битвы" у берегов Ти́дии, завершилась. Потонуло тогда в Хельхи́йском море несметное число кораблей, берега же стали багряными от крови. Красный бойцовый петух признал поражение, выкупил свою жизнь за половину острова Мора́мна, а белый морской змей получил законное право владычествовать в Лодэ́нии.

Новым королем уж готовился стать четвертый сын Рэми́рльва и Ма́ргариты Ра́ннор, Го́нтер Ра́ннор, но звезда ему выпала иная: уже в мирное время от ран, что получил он в последнем бою, внезапно для всех Го́нтер Ра́ннор скончался за четыре дня до своей коронации. Таким образом, на царство венчался шестой сын, О́ртвин Ра́ннор, и в возрасте двадцати двух лет, еще не достигнув возраста Страждания, стал королем О́ртвином I по прозванию Хитрый. Сей король правит и поныне да славу имеет добрую: имя его в народе почитают и заслуженно нахваливают. Первое супружество О́ртвин I Хитрый имел еще до коронации, в четырнадцать лет, с герцогиней Ма́льдой Хви́тсур, и случилось это в годы войны, в високосном четвертом году, тридцать девятого цикла лет. Умерла Ма́льда Набожная в монастыре Святой Варва́ры через три с половиной года после того, как стала королевой, в високосном шестнадцатом году. Единый сын от сего союза – кронпринц Зи́мронд, урожденный в пятом году. Второе супружество король О́ртвин I Хитрый имел с атта́рдийской принцессою Гэ́нной в девятнадцатом году. От этого союза явились принц Э́ккварт, урожденный в високосном двадцатом году, и принцесса Ала́йда, урожденная годом позднее. Вторая королева, Гэ́нна Богатая, тогда же отошла в иной мир, в двадцать первом году, спустя двенадцать дней после рождения дочери. Третье супружество, длящееся по сей день, заключил король О́ртвин I Хитрый с баронессой Хло́дией Ге́льдор в двадцать втором году. На сей день королева Хло́дия Синеокая подарила Лодэ́нии единое чадо – принцессу О́льгу, урожденную в тридцать третьем году».

Маргарита, вздыхая, отложила учебник: в именах она запуталась и знала, что через час всё забудет. Она решила заняться меридианским и погрузилась в сложный текст о возрастах человека.

«Человеку четыре стихии присущи: плоть – Земля, душа – Воздух, жизнь – Вода, Огонь – это смерть. Когда молод человек, то Воды в нем с излишеством, когда стареет, то сохнет. Разуменье за плотью следует: в младости – жидкое, бесформенное, в старости – тонкое, ломкое. Тот мудр, кто половину срока в борьбе с самим собою проводит, после тихо и праведно здравствует, кто Пороки свои не как зверя на цепь посадит, кто страстям разгуляться не даст с малолетства, кто воспитание потомкам пустит доброе – строгое, кто любовью им зла не доставит. Станут напутствием эти строки: как Огня не страшиться, как Воды опасаться, ведь не всякий огонь убить может – согреть только, а в трясине болот любой муж увязнет. Если страдаешь – люби, если любишь – страдай, – вот правда, что ценнее всех кладов, и не каждый ее принять хочет. Правда и то, что никому невозможно остаться в поре благодатной, но благость продлить по силам каждому.

Век человеческий – семьдесят два года, как минут в часе, да диск людских лет ходит до тридцати шести раз влево, а затем ход обратный ведет.

Является в мир человек одной телесной оболочкою, думает лишь о еде и других животных надобностях. До трех лет человек – младенец, и его от груди материнской не отрывают, дабы плоть память об этом имела долгую. Как зверю ласка приятна, так и чаду малому полезна. После трех лет человек – дитятя: душу бессмертную его плоть обрела, и она как росток из земли показалась.

К возрасту Единения, к четырем годам и половине, у человека плоть и разуменье еще слабые, тяга к играм сильная, а к трудам да знаниям скверная. Дабы душа росла крепкой и вы́соко, единение с Богом проводится: дают капельку божьей крови чаду для разумения, перекрестием стихий естество зверя смиряют. После пора уж бранить чадо за шалости, Пороки ему смирять с этого же возраста требуется, склонности добрые – молитвой подпитывать. Следует дитя растить в послушании и можно водить его к духовнику на общение. А взросления разум и плоть достигают к седьмому году: как зубы молочные падают, сменяются сильными, – так детство кончается – начинается отрочество. С седьмого года человек к труду приучается, к зубрежке, к полезным познаниям. Носить человек взрослое платье обязан, игрушки раздать надобно, а про игры ему напрочь забыть потребно.

К возрасту Приобщения, к девяти годам, человек должен открыться душою вере и праведности, ведь он уже создание греховное, падшее. Никак нельзя ему без покаяния: без исповеди душа идет верной дорогою к погибели, – как плоть нуждается в омовениях, так и душа в очищении. Разуменья у человека достаточно, чтобы веру понять и принять с желанием: учиться жить не для себя единого, а для всех людей на нашей Гео. После этого возраста пора учить мастерствам, искусствам, всем наукам надлежащим. Не жалеть нужно создание хрупкое, а нагружать его взрослой работою. За провинности надо наказывать и как с мужа взрослого спрашивать.

К возрасту Послушания, к тринадцати годам и половине, отрочество юностью сменяется, и человек избирает путь жизненный. Так до восемнадцати человеку наставлений слушаться надобно, внимать им охотно да следовать учению во смирении. Человек в этом возрасте как тесто сырое – что из него наставник вылепит, таким ему уж и навек катиться станется: кому-то пирогом слоеным, а кому-то лепешкою пресной. Розог и оплеух жалеть для воспитания – Порокам ученика потворствовать. Должен даже отрок благородных кровей обретаться с прислугою, с ней же трапезничать. Ходить должен в услужении, но науками и знаниями напитываться. Молчать ему требуется побольше, а говорить поменьше, ибо все его суждения ложные, – нет без опыта жизни разумения: что прочтет – того не поймет. Мудрости лишь чужие высказывает да свою голову ими наполнить старается, – своих же мудростей нет. Да и откуда им взяться? Склонность имеет к непослушанию, к дерзости и думам о забавах плотских. Слабость сильна к самоосквернению во всех проявлениях и к хотениям осязать чью-то плоть, даже рода своего собственного.

К возрасту Посвящения, к восемнадцати годам, на смену юности младость приходит. Человек спокойным становится и служением уж ныне гордится: так и должно быть, ибо служба – это честь, а вольность – лукавство, если не проклятие. Получает в этом возрасте человек права имени, подати сам за себя платит, посвящает себя пути выбранному. В голове легкомыслия много да самодовольства. Переоценивает человек свои знания и силу ими пользоваться. Глуп, но думает, что умен. Работы посему заслуживает мелкой и незначительной по ее значению, но трудоемкой и хлопотной. И так до конца срока он должен маяться, зато опосля благодарен будет.

К возрасту Страждания, к двадцати двум годам и половине, совершеннолетье приходит – уж не млад человек, а мужчина. Душа подобна законченному дереву: человек существо довершенное, ничем его не переделаешь. Раз убил после этого возраста – то еще не раз убьет, если крал – то и век красть будет. Милости судебной посему не заслуживает: уже на каторгу отправить злодея следует. Разумения у человека больше прибавилось и осмысления собственной глупости. С этого возраста можно доверить работу важную и смотреть: как с ней человек управляется. Жаждет разум и тело страдания с этого возраста: устает разум от счастий и радостей. Сам себя человек может рушить и упиваться своим же падением.

К возрасту Откровения, к двадцати семи годам, приходят первые мудрости. Голова набралась знания из книг да из опыта. Робок еще человек в мыслях своих собственных: половина из них, а то и больше, – чужие мудрости да суждения. И тут уж кому какая дорога достанется: для кого-то она среди густого леса, в кочках и еле видная, для других – удобная, гладким камнем мощенная, но идут и последний, и первый к одному и тому же, – головой собственной думать и работать разумом больше. С тех пор тяга учить мастерству появится, труды писать или главенствовать. Дерево души первый цвет дает, и запах пьянит, окрыляет.

К возрасту Благодарения, к тридцати одному году и половине, зрелость приходит, расцвет плоти и души наступают. Человек в эту пору, что дерево цветущее: все свои свершения великие после он делает. Пора благодатная, любому начинанию не вредящая. Человек мудр, серьезен и вдумчив, – к поступкам ребяческим склонность теряет. Сказать можно много хорошего про столь дивный возраст, а плохого только одно – крайне уж быстро проходит эта пора светлая.

В возрасте Возрождения, в тридцать шесть лет, человек на жизнь свою, что прожил, смотрит строго и ее осмысливает. Сокрушается над сделанным и несделанным, из-за этого муки имеет душевные, – так и надо, чтобы за следующую пору Благодарения успеть достичь еще большего, а уж после не жалеть, не кручиниться.

До второго возраста Благодарения, до сорока лет и половины, длится та же пора благодатная – дерево души уже не цветет, но плодоносит. По концу этого возраста о дерзости позабыть стоит, как и не было ее вовсе: усмирить в себе лихость надобно, о забавах лишь тихих думать, о здоровии начать мудро заботиться и вкушать год от года пищи умеренней.

До второго возраста Откровения, до сорока пяти лет, разуменье еще свежее да сочное, как плод вызревший, но порой перезревший, порой забродивший. Человек еще открыт для новшеств любых, хотя уставать душа и плоть его начали: то хворь проступит, то лень одолеет. Даже к красавице нежной человек из дома может не выехать, если ливень за окнами видит, – и правильно.

До второго возраста Страждания, до сорока девяти лет и половины, душа и плоть еще крепкие, но слабеть уже начали, вступает человек в пору угасания: хвори его долго изводят, спать уж сладко не может, ворочается, – оттого и нрав его год от года портится. Чем дальше, тем сильнее человек будет смотреть на поколения юные с осуждением и непониманием: новшеств станет чураться да головой качать в возмущении. Не учить уж примется, а поучать всех. Еще разум и плоть страданиям, хоть едва-то, да радуются, но к исходу срока пройдет это полностью.

До второго возраста Посвящения, до пятидесяти четырех лет, спокоен человек, а после смятенье его одолеет: разум клонится к удовольствиям, плоть сытой и пагубной участи просит. Человек снова глуп, хоть думает, что умен. Глупость его уже другого рода: она от знаний да от опыта, а они что шоры на глазах его. Обманывает его собственная убежденность в правоте своей – и, как в юности, видит человек лишь впереди себя, не видя мира вокруг, да думает, что и нет его вовсе, этого мира, раз ему его видеть не удается, да и не хочется.

До второго возраста Послушания, до пятидесяти восьми лет и половины, человек еще гордится служением, но приобретает нрав скверный, обидчивый, к ругани бестолковой часто охоту имеет. Сохнет разум и плоть, душа хилее и хрупче становится. Заново, как у отрока, слабость сильна к самоосквернениям всяческим и к блудным мечтаниям. После этого возраста человек уж не годен для служения, ибо работу делает с ленью да с нежеланием. Пожил уж человек достаточно, и "пожилым" он дальше зовется.

До второго возраста Приобщения, до шестидесяти трех лет, человек в разумении твердом, но черством, а то плесневелом. После тягу к своим Порокам столь великую знает, что готов предаваться им без остатка, – тут уж как кому ночное светило отмерило: кто-то монеты копит да чахнет над ними, кто-то пищи потребляет чрезмерно, кто-то в блуд жалкий впадает, кто-то гневается по всякому вздорному поводу, а кто-то судит всех прочих сурово. Иные Тщеславие тешат союзами с девами юными, склонные к Лености доброго дела не сделают – ибо хлопотно, а последние из грешников в Уныния падают: на Бога надежду утрачивают. Дабы плачевно не сталось так, нужно праведно жить все прошлые годы, в храмы чаще ходить и Пороки бороть. После шестидесяти пяти зрелость полностью сменяется старостью. Плачет старик, как дитятя, из-за огорчений тяжко, даже если слезы из глаз его едва льются.

До второго возраста Единения, до шестидесяти семи лет и половины, человек тягу к познаниям чувствует, потом склонен к забавам лишь детским, нехлопотным. Как все зубы свои растеряет, он – старец: возвращается к плоти беспомощной. Век человека в семьдесят два года кончается: после может и разум утратиться – душа корнями слабая плоть некрепкую раньше смерти покинуть желает. Скорбеть тут уж нечего: всему свой срок есть на Гео.

Кратки года свершений великих и значимых, ценить благодатную пору требуется. Нужно строгим быть в воспитании тех, кого любишь, дабы их не избаловать, да себя самого вдвойне строже надо воспитывать: не жалеть и не нежиться, а молиться и бодрствовать. Лишь в себе огрехи ищи да правь их, не сетуя, – не то насмешки получишь, как яблоки на голову падающие».

Закончив читать, Маргарита посмотрела на Рагнера – он спал и за всё время пошевелился только раз: с очередным боем колоколов он повернул голову лицом к окну и к девушке за столом. Маргарита ему улыбнулась, в который раз поблагодарив его в мыслях за одежду и прочие свои вещи. Закрыв учебник, она глянула на себя в зеркальце, потрогала желтоватое пятно под глазом и, тихонько вздохнув, отложила зеркало.

«Так странно, – думала она, расчесывая гребнем волосы, – рядом человек из королевского рода… И он ничуть не похож на герцога Лиисемского, – посмотрела девушка на мирно спящего Рагнера. – Он, честно говоря, вообще не похож на герцога… Или я себе герцогов неверно себе представляю? Да уж… я девчонка с улочки бедных лавочников за полторы восьмиды умудрилась одного герцога унизить пощечиной, а с другим лечь… Хватит! – отругала она себя. – Немного – и ты так же, как Марили, начнешь блудом гордиться! Ты даже хуже, чем Марили. У той просто блуд – у нее супруга нет, а у тебя – преступление перед Богом и перед законом!»