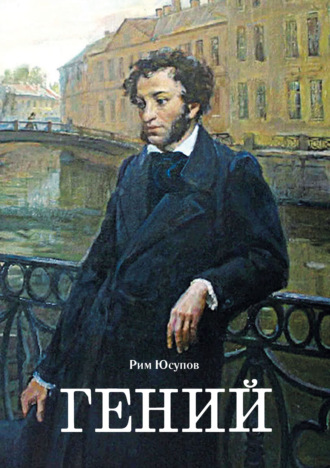

Рим Юсупов

Гений

XX

Но что тянуло к вольности его?

Чего хотел он, поднимаясь к славе?

Позором жёг, винил, клеймил кого?

Какое он имел на это право?

Чего хотел, к чему он страстно звал,

Язвить стихами научившись рано,

За что иных безжалостно карал

Словами, души и сердца их раня?

Кого, за что он с детства невзлюбил?

Куда, к чему он собственно стремился?

Какой идеей, чем на свете жил,

Что отвергал, чему всю жизнь учился?

Не став богатым, не приемля власть,

Он всё же не был ни к кому завистлив.

И отвергая ложь, как сердца грязь,

И злость, всё время оставался чистым.

Но жизнь его пока что впереди —

Поэт ещё прощается лишь с детством,

Отечества вдыхая сладкий дым,

Живёт, цветёт, мир познавая сердцем.

XXI

А жизнь лицея продолжалась. Дни

Стремительно куда-то вдаль катились.

Растаял дымом призрак злой войны.

Повеселели люди, оживились.

Дух бодрости и славы над страной

Витал, в сердца уверенность вселяя.

И царь, уже Европы всей герой,

Давал балы, триумф свой не скрывая.

В лицее же вдруг распри начались,

Профессора интригами занялись.

На пост директора они рвались,

Доносами к министру упражнялись.

Министром просвещения в те дни

Был Разумовский, от наук далёкий.

Куницин, Вудри, Галич – лишь они

Не вмешивались ни в какие склоки.

Им, истинным профессорам, всегда

Хотелось, чтоб познали лицеисты

Суть их предметов – результат труда

Учёных мира, плод науки чистой.

XXII

Как часто Александр вспоминал

Того, который во главе лицея

Со дня его создания стоял,

Кто их любил, возможно, всех сильнее.

Директор прежний, Малиновский, он

На них растратил силы, чувства, страсти.

Он ими жил и светлый дух времён

Старался в них вложить, для их же счастья.

В дни мирные и в дни невзгод войны

Всегда он рядом с ними находился.

Он за отца им был все эти дни.

Он их любил и ими же гордился.

Любя порядок, чистоту, уют,

Как и в быту, так и в умах питомцев,

Он создал им надёжнейший приют,

Обогревая всех теплом, как солнце.

И очень часто юных всех друзей

Он приглашал к себе на вечер, в гости.

Как жаль, не смог дожить до светлых дней

Их друг, отец, учитель Малиновский.

XXIII

И вот теперь лицей осиротел.

Но был ещё любимец – Галич добрый,

Который просто объяснять умел,

Как будто сеял золотые зёрна

Правдивых знаний, истины, добра

Своим ученикам, весьма пытливым.

Он убеждал их, что уже пора

Талантом мир весь этот осчастливить.

Он объяснял, как будто сам с собой

Беседовал с великим увлеченьем,

И суть, и смысл поэзии святой,

Великое её предназначенье.

Философ умный, в нескольких словах

Он осветить мог каждое явленье.

И исчезал у Александра страх,

Вдруг уступая место вдохновенью.

И чувствуя уверенность в себе,

Наставнику премудрому внимая,

Отдался он, наперекор судьбе,

Поэзии, всю жизнь ей посвящая.

XXIV

Но в тайне посвящение прошло.

В молчании, грызя упорно перья,

Он ждал, чтоб вдохновение нашло

Вдруг на него, чтобы один из первых

Постиг он лёгкость и воздушность слов,

Бег быстрых строк, образованье мыслей,

Чувств появление, словно даров

Небесных, чтобы жизнь людей возвысить.

Как будто бы послание миров

Пришло к нему из звёздного пространства.

И после первых, тихих, скромных слов:

«Навис покров угрюмой нощи…» – счастьем

Вдруг озарился бледный лик его.

Казалось, сердце вдруг в груди растает.

Но он уже не помнил ничего,

Вне жизни, вне реальности витая.

Лились слова: про Царскосельский сад,

Про славу, честь, достоинство России —

Как быстрый ливень, шумный водопад,

Как мыслей взлёт, никем необъяснимый.

XXV

Он никому те строки не читал,

Скрывал от любознательных соседей.

А тот, кому всё это посвящал,

Ещё о нём не слышал и не ведал.

В великой славе доживая век,

Тепла, уюта, тишины поклонник,

Времён Екатерины человек,

Достойнейший поэт, мудрец, сановник,

Привыкший верить в собственный талант,

Быть признанным, никем неоспоримым.

Казалось, он уж ничему ни рад.

И жизнь как будто проходила мимо.

И пылкие татарские стихи

Уже ветшали и теряли звуки.

За все чужие и свои грехи

Переносил он старческие муки.

Всё то, чем жил, уже пора в музей.

И сам ушёл бы, да пока не время.

Теряя век свой, хороня друзей,

Державин ждал великого знаменья.

XXVI

В России был он истинно велик.

Но быть её единственным поэтом,

Царём Парнаса, не хотел старик,

Вот почему не торопился к смерти.

Он должен был, покой чтоб обрести,

Найти, увидеть юный, чистый гений,

И дух свой умирающий спасти,

И передать своё благословенье,

Чтоб умереть уверенно: «Жива

И будет жить поэзия России».

От старости кружилась голова,

И иссякали постепенно силы.

Жизнь превращалась в тихий, грустный сон,

И угасали мысли, словно искры.

Но вот однажды был он приглашён

Министром на экзамен к лицеистам.

Была зима. У Царского села

Сойдя с кареты, он пошёл по саду,

И на него тень прошлого легла —

Воспоминанья вызвали досаду.

XXVII

Вечерний зимний сад был молчалив.

Укутанные снегом изваянья,

Казалось, дремлют – но ещё был жив

В них древний дух любви, страстей, желаний.

Они таились, словно до поры,

Внутри их душ, под оболочкой камня.

Их тайные, далёкие миры

Смущали душу и терзали память,

Напоминая прошлое, когда

Цвели, живя любовью и свободой,

Далёкие отсюда города,

В иные времена, века и годы.

Когда-то он описывал в стихах

И в одах этих жриц, богинь, героев…

И вот теперь почувствовал вдруг страх —

И он уйдёт к ним, в круг их грустный скоро.

Так нехотя и медленно бредя,

Задумавшись, поэт не торопился,

Как будто бы из прошлого идя,

Где собственно давно уж утвердился.

XXVIII

И всё же к лицеистам он зашёл,

Хотя и здесь найти отраду трудно,

Не отдохнуть ни сердцем, ни душой.

Экзамен. Лепет лицеистов, нудный,

О тех науках, нужных, может быть,

Но слишком трудных, не во всём понятных.

Старались многому здесь научить

Всех лицеистов, что ж – весьма приятно.

Но скучно слушать. Впрочем, для него

Начали чтение. И вот читают

Стихи свои, чужие и его.

Державин в них почти что не вникает.

Всё было, как вчера, так и сейчас —

Ни новизны, ни свежести, ни страсти.

Казалось, признак жизни в нём угас,

В лицей приехал, видимо, напрасно.

И вдруг как будто всё исчезло, он

Услышал чистый, звонкий, юный голос:

«Навис покров угрюмой нощи…» В нём

Всё ожило, к знамению готовясь.

XXIX

Он молодел, меняясь на глазах —

В него врывался свежим ветром гений.

Исчезли равнодушие и страх,

Тревоги, опасения, сомненья.

Он впитывал в себя слова юнца,

Которые могли бы, несомненно,

Смягчить любые жёсткие сердца,

Пронзить собой и мрак ночной, и время,

Пространство необъятное объять

И прошлое, и будущее сблизить,

Великое и светлое принять,

Стать маяком, сияньем новой жизни,

И мыслью зажигать сердца людей,

Вселяя в них уверенность и силу,

Дарить им радость золотых идей,

Желая счастья яркого России.

Встал от стола Державин, чтоб обнять

Того, кто славу Родины продолжит.

Но трудно было юношу догнать,

Познавшего знаменье века тоже.

ЮНОСТЬ

I

Спешила жизнь, как прежде, торопясь

В неведомое будущее, словно

Хотела, чтоб не прерывалась связь

Времён прошедших и идущих, новых.

Зовя надеждой, верой и мечтой,

Сулящих людям золотое счастье,

Наполненная вечной суетой,

Трудом, движением и тайной страстью,

Своим разнообразием маня,

Неповторимостью явлений разных,

Страдая, плача, радуясь, звеня,

Даря то боль душе, то светлый праздник.

Стирая прошлого следы, стремясь

Быть вечно юной, мудрость сохраняя,

Цветами яркими скрывая грязь,

Во тьму, как капли света, дни роняя.

Цветя и торжествуя, а порой

Выплёскивая зло и негодуя,

Спешила жизнь. А юный мой герой

О будущем как будто и не думал.

II

Он, как и раньше, постигал умом

Науки, сущность их воспринимая.

Но с давних пор незримо зрела в нём

Поэзия, всю душу наполняя

Предчувствием неведомых страстей,

Необъяснимой сладостью волнений,

Рождением желаний… Вместе с тем,

Он попадал порой и в плен сомнений.

И иногда охватывала грусть,

И одиночество опять терзало,

Хотя друзей его был тесен круг.

В те дни ему любви недоставало.

Конечно, о любви он много знал

И в тайны все её проник, однако

Реально он её не ощущал,

С ней не смеялся и о ней не плакал.

Но он её готовился найти,

Чтоб оживить в ней сладостные грёзы.

Любовь, с ума готовая свести,

Придёт к нему, рождая счастья слёзы.

III

Взрослели лицеисты. Каждый день

Дарил им свежесть новых впечатлений.

И их уже не услаждала лень.

Прошло их детства золотое время.

Привыкшие когда-то жить в тиши,

В кругу семьи, в отроческие годы,

Иной приют они себе нашли

В лицее – храме всех наук, свободном

От подлости, и лжи, и клеветы,

Неправды, зла, тщеславия слепого,

Чьи истины, что вовсе не просты,

Необходимы в жизни для любого.

И здесь, в лицее, познавая суть

Явлений жизни, видя в том отраду,

Они решили, что продолжат путь

Своей судьбы, служа великой правде.

И Александр вместе с ними был

Весь увлечён науками, и всё же

Поэзией он больше дорожил.

Он чувствовал – жить без неё не сможет.

IV

Уже узнал его и гордый свет,

Литературный, узкий круг России.

Таланта неожиданный расцвет

Для многих был почти необъяснимым,

Одних смущая новизной своей,

Других чаруя, радуя стихами,

Которых вовсе не было живей.

Мир окрылял он яркими словами.

Был лёгок, точен, сжат, изыскан слог

Его стиха, свободный от условий,

В любую душу он проникнуть мог,

Наполненный и счастьем, и любовью.

Неся добро, свободы тайный свет

И прочь гоня ненужные сомненья.

Взрослел, мужал и подрастал поэт,

Пока ещё замеченный не всеми.

Ещё о нём не ведает народ.

Живя под игом рабства, он не знает,

Что и к нему вдруг гений снизойдёт.

До муз ли тем, которых угнетают.

V

Но он страну едва ль представить мог

Без тех людей, чей труд всему основа.

Ведь с детских лет ценил он свой народ

И, относясь к нему с большой любовью,

Задумывался иногда в ночи

О доле злой его, судьбе тревожной.

Он знал, что вовсе не было причин

Держать народ в ярме, что это может

К восстанию когда-то привести

Людей, пока ещё миролюбивых.

Но эти думы были не в чести

В кругу царя, его министров лживых.

А он, поэт, упрямым, дерзким был

И, ненавидя ложь и лицемерье,

Лишь правду, даже горькую, любил.

Единственно ей – гордой, смелой – верил,

Чтоб никогда не смели упрекнуть

Его хоть в малой капли лжи, стараясь

Любовь поэта к людям зачеркнуть.

Но Александр жил не притворяясь.

VI

Ещё пока он юн, и резв, и свеж,

Чист мыслями в своих мечтах незримых

И полон ярких, радостных надежд,

Предчувствием любви неповторимой,

Ещё пока не знает сладких мук,

Встреч и разлук, наполненных свободой.

Ещё пока в обители наук

В кругу друзей дни юные проводит.

И ожидая тайный дар вестей,

Скрывается в своей невзрачной келье —

К нему немало дорогих гостей

В его лицей приходят то и дело.

И среди них писатель Карамзин,

Историком великим ставший позже.

Приходит он, конечно, не один,

Жуковский с ним, и Вяземский с ним тоже,

Василий Львович, дядя, как всегда,

В своих суждениях и в шутках вольный.

В клуб «Арзамас» их он вступил тогда

Под именем «Сверчок» и был доволен.

VII

Веселья, шуток полон был тот клуб.

И чувствуя во всём непринуждённость,

Едва войдя в смешной, весёлый круг,

Постиг поэт души освобождённость.

Здесь можно было юмором блистать,

Смеяться вслух, восторг свой выражая,

И недругов своих критиковать,

Словно в театре их изображая,

Искусно пародировать их речь,

Причуды поведения, манеры.

Клуб «Арзамас» был местом славных встреч.

Здесь юмор свой черпал поэт, наверно.

Здесь, в этом клубе, он в себя вбирал

Смех, шутки, дар божественного слова.

Уже в то время он осознавал,

Что не должна быть жизнь всегда суровой.

Без юмора и нежности души,

Стихи – они как приговор закона.

Не зря все чувства добрые нашли

Приют в сердцах поэтов, в жизнь влюблённых.

VIII

Однажды Батюшков к нему забрёл,

Рассеянный, меланхоличный, грустный.

Он о поэзии с ним речь завёл,

О чувстве долга всех поэтов русских.

И помолчав, добавил вдруг потом:

«И я поэтом честным быть старался».

Казалось, что-то угасает в нём,

Но он, как прежде, вспыхнуть не старался.

И Александр чувствовал, что он

Давно томится болью непонятной,

И в грусть, как в сон, всем сердцем погружён,

И на челе его сомнений пятна.

Он представлял поэта не таким —

Философом, ленивцем, резвым в слове,

Влюблённым в жизнь, весёлым, молодым,

Которым каждый мог быть очарован.

Он был таким когда-то, но сейчас

В нём стихла страсть, ослабло чувств горенье.

Казалось, с миром вдруг утратил связь

Поэт, спеша в другое измеренье.

IX

Не задушевно – тихо, нелегко

Они простились, навсегда, быть может.

И Батюшков куда-то далёко

Ушёл, своею грустью растревожив

Ум Александра, заронив в него

Своих сомнений роковое семя.

И Александр долго никого

Не принимал и мрачен был со всеми.

Но время юности берёт своё,

И он от дум печальных отряхнулся,

Воспринимая жизни бытиё.

Опять, как будто бы от сна, очнулся,

Увидев солнца золотистый свет,

Синь неба, зелень трав, кустов, деревьев,

Почувствовав отраду юных лет,

Приняв всем сердцем благостную веру.

Иной он, высший жизни смысл постиг,

Познав любовь, и вовсе не случайно,

Всем существом, сознанием проник

В её, для всех невидимую, тайну.

X

В нём пробуждалась медленно любовь

К Наташе милой, к Натали пригожей,

Достойной ярких, чувственных стихов.

Он понимал, что одолеть не сможет

Ту страсть в груди рождённую, когда

Он видел их сияющие лица.

Но Эвелина, яркая звезда,

Пленила вдруг собой всех лицеистов.

И он стихи свои ей посвящал,

Но не желал, чтоб кем-то был в них узнан.

Не зря он Катю Эвелиной звал,

Она была достойна высшей Музы.

Бакунина светла, мила, стройна,

Нежна, бледна, чуть холодна, быть может.

Из-за неё шла тайная вой на,

И победить в ней было невозможно.

Но долго помнил и в душе таил

Поэт её красивую улыбку,

Её глаза… Он долго ею жил.

И не могла быть та любовь ошибкой.

XI

Но впереди ещё немало встреч,

Волнений, дум, тревог и ожиданий.

Никто не мог его предостеречь

О том, что миг прекрасного свиданья

Таит в себе разлуки грусть и боль,

Досаду, страх, сомнение… как будто

Не возродится светлая любовь

И не вернётся солнечное утро.

Но солнца свет опять слепил глаза

И снова звал к любви, к движенью, к жизни.

И понимал он: без любви нельзя

На свете жить, существовать и мыслить.

Всем существом любви принадлежа,

Стремился он отдаться ей всецело.

И страсть его, как остриё ножа,

Пронзало сердце, достигая цели,

И приносила счастье… Может быть,

Касались сердца и страданья тоже.

Но никогда не смел он не любить.

Жить без любви на свете невозможно.

XII

Лицей менялся на глазах, не мог

Он тихим и спокойным оставаться.

На перепутье жизненных дорог,

Почти что в самом центре государства,

Вблизи столицы всей России, он

Был в курсе всех событий и явлений.

Но царь, казалось, позабыл о нём —

Дела иные диктовало время.

В сеть просвещения лицей никак

Не вписывался, в стороне остался.

«Сомнительное заведенье» – так

О нём граф Аракчеев отозвался.

И Аракчеев был бы даже рад

Его закрыть, но царь сказал: «Не надо».

И им директор новый, Энгельгардт,

Назначен был, чтоб навести порядок.

И сразу же директор захотел

В сердца учеников своих проникнуть.

Но Александр, как всегда, мрачнел

При встрече с ним и становился диким.

XIII

Иным казалось, что директор мил,

Добр и открыт, но что-то в нём таилось.

Со всеми он беседовать любил,

Даря улыбку каждому, как милость.

Спокойный, мягкий, плавный, словно кот,

Он умащал добром дорогу к аду.

Кто был доверчив и наивен, тот

Его идеи принимал за правду.

К карьере, к честолюбию зовя,

Смущал он души юные, стараясь,

Чтоб жили, по течению плывя,

Уверенно, ни в чём не сомневаясь,

Чтоб гордо к цели собственной стремясь,

Себя провозглашали над другими,

Не замечая нищету и грязь

И боль народа, торопились мимо,

Спеша в карьере друга перегнать,

Всегда быть первым и во всём быть правым.

Но Александр… Он не мог принять

Таких идей незримую отраву.

XIV

Разочарован добрый Энгельгардт.

Его томит нелепая досада.

Опять ключи не смог он подобрать

К пылающему сердцу Александра.

От всех попыток он уже устал.

И всё ж решился снова попытаться

И поспешил устроить дома бал

Или, вернее, просто вечер танцев.

В те дни в его дому вдова жила,

Мария Смит, ещё юна, прелестна.

Из дальних родственниц она была.

И Александру было очень лестно

Потанцевать с красавицей. И вот

Они кружатся. Энгельгардт тревожно

Следит за ними. Танца их полёт

Остановить, казалось невозможно.

Но музыкантам подаёт вдруг знак

Директор, и кончается веселье.

Кляня себя в душе: «Каков, дурак!» —

Торопится проститься он со всеми.

XV

А Александр вновь влюблён, теперь

Уж во вдову, чей нежный, светлый образ,

Как дар за боль забытых им потерь.

По вечерам они встречались поздно.

Он Липой звал её, как поцелуй

Звучало имя, страсть любви рождая.

И вопреки невидимому злу,

Которое любовь сопровождает,

Они стремились насладиться той

Любовью, что в своих страстях свободна.

Ведь в жизни их, не очень-то простой,

Произойти могло всё, что угодно.

Был с Липой каждому мгновенью рад

Беспечный Александр. Но однажды

Их подстерёг коварный Энгельгардт.

Он их давно в грехе увидеть жаждал.

«Всё, хватит! Кончено! Каков подлец!

Прочь из лицея! В шею гнать иуду,

Беспутника! Теперь уж, наконец,

Расправлюсь, цацкаться с юнцом не буду!» —

Так сам с собой директор говорил.

Гроза над Александром разразилась.

Но из дворца в тот день подарок был —

Часы для Пушкина. И всё забылось.

XVI

Был вынужден директор промолчать,

Чтоб и себя не опозорить, кстати.

Но юного повесу привечать

Он перестал, храня в душе проклятья.

Марию Смит сейчас же удалил

Подальше, с глаз долой, в её именье,

И тайно Александра невзлюбил.

О нём имел он собственное мненье.

Теперь лишь в душу он к нему проник

И ужаснулся. Оказалось, Пушкин —

Горд, бессердечен, холоден и дик,

И нет надежды, чтобы стал он лучше.

Да и стихи его так холодны,

Так злы порой, что сердце обжигают.

Таят пороки тайные они.

Не все стихи его воспринимают.

Так думал оскорблённый Энгельгардт,

Не сомневаясь в выводах нисколько.

И в самом деле, кто же будет рад

Стихам из слов язвительных и колких.

XVII

Действительно, порой в стихах поэт,

Казалось, выходил за грань приличий,

Возможно, что по молодости лет,

Но вовсе даже не из мести личной.

Он исходил из чувств совсем иных,

Ведь критике вельможи недоступны.

И потому все недостатки их

В двух-трёх стишках выпячивал он круто,

Ужалить острым словом торопясь,

Прикрытой правды сущность обнажая.

Напрасно было, негодуя, злясь,

Пытаться вытащить из сердца жало.

И вот в народе истина и ложь

Властителей становится известной.

Охватывает страшный гнев вельмож.

Но Александр остаётся честным.

Граф Аракчеев эпиграммой бит,

И князь Голицын посрамлён умело.

И даже Фотий сам, архимандрит,

Кус змея вдруг почувствовал всем телом.

XVIII

Прошло немало дней, как Карамзин

К ним в Царское Село переселился,

В китайскую деревню. Ближе к ним

Стал Александр. Он в те дни учился

Истории, которую писал

Великий муж, правдивым быть стараясь.

И Александр многое познал,

К истории России прикасаясь.

Он наполнялся живостью времён,

Уже давно прошедших безвозвратно.

Рождались чувства трепетные в нём.

Шептали губы быстро и невнятно

О Карле, о Мазепе, о Петре,

О грандиозной битве под Полтавой.

Страстями новыми поэт горел,

Гордясь величием своей державы.

В истоки Родины он заглянул,

Почувствовав дыхание бессмертья,

Услышав долгий и протяжный гул

Истории, зовущей к правде светлой.

XIX

Но только ли история влекла

Его к Карамзиным в часы досуга?

Причиной посещений тех была

Ещё одна – историка супруга.

Красива, привлекательна, проста.

В неё влюблялись многие, наверно.

И всё ж она была душой чиста

И в жизни мужу оставалась верной.

Она, как будто излучая свет,

Дарила людям прелесть обаянья.

Не мог всё замечающий поэт

Не видеть чудных глаз её сиянье.

Как вспыхнул в сердце вдруг любви огонь,

Сам Александр не успел заметить.

Страдал, и мучился, и плакал он,

Но никому не говорил об этом.

Екатерина для него, как мать.

Но до того она была прекрасна,

Что не хотел он этого понять,

Влюбившись дерзко, пламенно и страстно.

XX

Преследовать он милый образ стал.

Хранил в себе и взгляд её, и запах.

Однажды в парке он её застал

И вдруг обнял, поцеловав внезапно.

Себя перед учителем губя,

Он посвятил стихи ей, эти строки:

«Пускай умру, но пусть умру любя!» —

Готовы были послужить уроком

Для безответной, не простой любви.

Стихи те были переданы мужу.

Великие, они всегда правы,

Карамзиным поэта пыл остужен.

Спокойным, мудрым голосом своим

Он убеждал: «В страстях порой нет смысла».

Согласен был поэт с Карамзиным.

Но сердце не желало компромисса.

Не мог из сердца вырвать он любовь,

Порыв души словами выражая,

И посвятил немало ей стихов,

Их чистотой и страстью поражая.

XXI

А жизнь разнообразием своим

Влекла поэта вглубь свою всё дальше.

То был отвергнут он, то был любим.

И с каждым днём он становился старше.

И даже близкие его друзья

Поэта иногда не узнавали —

Сверкающие озорством глаза

Вдруг наполнялись грустью и печалью.

Но не умел грустить он долго, в нём

Менялись постоянно чувства, думы.

То был задумчивым и тихим он,

То был весёлым, озорным и шумным.

Любил над Кюхельбекером шутить,

Но так, чтоб тот всерьёз не обижался.

Ведь Кюхля долговязый не простит

Того, кто слишком уязвить старался.

Серьёзности и сложности дитя,

Он не терпел, когда над ним смеялись.

Но Александра он любил, хотя

Они во многом сильно различались.

XXII

Был Александру близок всей душой

Ленивый Дельвиг, друг и критик верный.

Без Дельвига он словно был лишён

Покоя, добродушия и веры.

Легко и просто было рядом с ним.

К теплу, к уюту Дельвиг звал и к свету.

Но всё же равнодушием своим

И леностью не заразил поэта.

Был сердцем чист и благодушен он,

Друзей любимец, честный, благородный.

Задумчивый, как погружённый в сон,

От мнений всех казался он свободным.

Беззлобен в спорах и в сужденьях чист.

Терпеть не мог он ссоры, дрязги, склоки…

И всё ж и он порою чистый лист

Исписывал стихами ненароком.

И он писал. И он хотел пленять

Сердца людей огнём незримой страсти.

И Александр мог его понять.

Он рядом с ним особенно был счастлив.

XXIII

Но был ещё один любимец, друг,

С которым он делил мечты и тайны,

И с ним по вечерам в часы досуг

Был откровенен вовсе не случайно

И мог ему довериться во всём.

Он знал, что друг, не ведая сомнений,

Его от зла и подлости спасёт

И оградит от лишних подозрений.

Не подведёт. Не выдаст. Сохранит

В себе навечно чувство дружбы верной.

Без этой дружбы было б трудно жить.

Он в преданности друга был уверен

И беззаветно, искренне любил

Того, кому всем сердцем доверялся,

Кому за многое обязан был

И навсегда обязанным остался

За постоянство, истину, любовь.

Он для него был другом наилучшим,

Достойный самых добрых, нежных слов.

И другом этим был, конечно, Пущин.

XXIV

Был Александр чуждым для иных,

Учившимся с ним, сытых, благодушных.

Но были лицеисты среди них,

К которым он не мог быть равнодушным.

Не без причины относился он

Довольно благосклонно к Горчакову —

Из многих отличался он умом,

И цепкой памятью, и твёрдым словом

И словно предназначен был для дел,

Больших и важных, если не великих,

Поскольку был тщеславен, горд и смел,

Умел в проблемы государства вникнуть

И в будущее, торопясь взглянуть,

Учился дипломатии капризной,

Избрав себе совсем нелёгкий путь,

Уже в те дни он смог понять смысл жизни.

В нём не было сомнений. Он всегда

Был верен цели, выбранной однажды,

Чужие государства, города

Увидеть с юных лет почти что жаждал.

Он поражал умением своим,

Запоминая всё, легко учиться.

Знал Александр, что когда-то им

Россия будет искренне гордиться.

XXV

Вертлявый Яковлев, паяц, и он

Поэта удивлял своим искусством.

Казалось, был он клоуном рождён,

Изобразить любого мог искусно.

Будь то профессор или лицеист,

Кошанский или юный Кюхельбекер.

И всё же он, «артист», был сердцем чист

И оставался добрым человеком.

Своей весёлой, радостной игрой

Он очищал от серой грусти будни.

Покатывался весь лицей порой

От смеха, глядя на его причуды.

И Александра он изображал,

Показывая всем походку тигра.

Поэт его прекрасно понимал:

Нужны им были шалости и игры.

Без них они забыли бы про смех,

А жить без смеха и веселья трудно.

Необходим был Яковлев для всех.

Но Александру нужен был как друг он.

XXVI

Оканчивали с ним лицей: Тырков,

Данзас, Бакунин, хитрый лис – Комовский,

Матюшкин добрый, осторожный Корф,

Лицейский стихотворец Илличёвский,

Делец Костенский, Малиновский – сын

Директора их славного, который,

Вложив в них много добрых чувств и сил,

Скончавшись вдруг, поверг питомцев в горе.

Кто там ещё с поэтом рядом был?

Вальховский, Мясоедов, Ломоносов…

Но Александр многих обходил,

Казалось, он не замечал их вовсе.

Он не любого другом мог признать,

Лишь честным, смелым мог себя доверить.

Иные были у него друзья —

Гусары, правдолюбцы, офицеры.

Один из них – Каверин пылкий, он

Игрок, гуляка, но душой свободный,

Как добрый рыцарь из седых времён,

Мог постоять за правду с кем угодно.

XXVII

Но, несомненно, ближе всех к нему

Был Чаадаев, искренне пленивший

Его своим пристрастием к тому,

Что было всех страстей и чувств всех выше —

Свободе, ей и посвящал он жизнь.

И ненавидя с детства злое рабство,

Что выросло на ниве дикой лжи,

Мечтал о новом вольном государстве,

В котором места нет ни для царя,

Ни для его вельмож, министров алчных.

И о свободе пылко говоря,

Он будущее представлял иначе:

Свободны все в России и вольны.

Все трудятся, и каждый независим.

Уже тогда день завтрашний страны

Предвосхищал он светлой, умной мыслью.

От слов его как будто яркий свет

Вдруг вспыхивал и озарял Россию.

Ту страсть его впитал в себя поэт

И в ней черпал невиданные силы.

XXVIII

И вот лицей окончен, наконец.

Уже семнадцать Александру ровно.

Расправил гордо крылья наш птенец.

Из скучной клетки вырвался он словно

На волю, в мир забот, страстей, тревог,

Невидимых волнений и печалей.

Бесчисленное множество дорог

Звало, манило в голубые дали.

Лицей окончив, он ещё не знал,

Где и когда и кем служить намерен.

Легко, как все иные, подписал

О том, что был Отечеству лишь верен

И в тайных обществах не состоял,

Ничем ещё при жизни не запятнан.

Никто, и сам он, видимо, не знал,

Каким он станет, ну хотя бы завтра…

Прощай, лицей! Как много всё же в нём

Поэт познал, постиг, принял с любовью.

Ну, а пока в Михайловское он

Спешит в места, знакомые до боли.

XXVIX

Михайловское! Как давно тебя

Не видел Александр, полный грусти,

Простор полей и зелень рощ любя.

О них он грезил всей душою русской.

Мечтал вернуться к той чете берёз,

Что возвышались на холме у речки.

И эта грусть была почти до слёз.

Изгнать её из сердца было нечем.

Он искренне в лицее тосковал

По милой, тихой, небольшой деревне.

И вот теперь лишь перед ней предстал.

Пришёл. Увидел. Воспринял. Поверил.

С её природой дивной поспешил,

Как в раннем детстве, существом всем слиться.

Чтоб в синей, доброй, сказочной тиши

Беспечно вдохновением пролиться.

Здесь, на природе, всё ласкает взор.

Зовёт к покою мирное селенье.

В тиши дубрав и голубых озёр

Поэт проводит золотое время.

XXX

Не здесь ли след волшебного пера

Оставил нам «Руслана и Людмилу»,

Чьих светлых мыслей нежная игра

Всем, с детских лет, отраду приносила,

Дарила ощущенье красоты

И лёгкость восприятия событий.

Цвели слова, как яркие цветы,

И были мыслью, как росой умыты.

Изящный, быстрый, лёгкий, плавный слог

Вслед за другим спешил, в стихи слагаясь.

И их как будто диктовал сам бог,

Невидимым для многих оставаясь,

Даря всем нам добра и счастья мысль,

В мечты людей и в думы их врываясь,

Зовя в иную, радостную жизнь,

С реальностью и волшебством сливаясь.

Поэмы дивной каждая глава

Нас и сейчас зовёт к себе, как в детстве.

Неужто эти светлые слова

Он извлекал из собственного сердца?

XXXI

Но долго жить в тиши не мог поэт.

И, навестив родителей, вернулся

Вновь в Петербург, туда, где высший свет

Торжествовал. Он сразу окунулся

В мир суеты, движения, страстей,

Переживаний, дум, волнений разных.

И став одним из дорогих гостей

Для светских дам, стал жить довольно праздно.

В любое время был к княгиням вхож

И очаровывал графинь стихами.

В то время золотую молодёжь

Шокировали злые эпиграммы,

Которые экспромтом отпускал

Под общий смех весёлый Александр.

Он вовсе даже не предполагал,

Что эти шутки вызовут досаду

У самого великого царя

И сильный гнев вельмож, князей, министров.

Поэт, возможно, поступал так зря,

Но как сдержать порывы метких мыслей,

Рождённых истиной самой, к нему

Пришедших из суждений точных, колких.

И оставалось правды суть ему

Беспечной рифмой заострить и только.

XXXII

В те дни повесой Александр слыл.

Свободно жил. Влюблялся очень часто,

Хотя ещё всем сердцем не любил

И всё-таки желал такого счастья.

Он посещал придворные балы,

Наполненные музыкой и светом,

Чьи барышни юны, свежи, белы,

Стройны, прелестны, но горды при этом,

Чувствительны и трепетны душой,

Приветливы, скромны, умны на диво,

Как стая лебедей, одетых в шёлк,

Легки, воздушны, сказочно красивы.

Поэтому, наверное, поэт

Быть постоянным не умел в то время.

Во цвете юных, пылких, вольных лет

Он восхищался, видно, сразу всеми.

И предпочтение одной отдать

Не мог – а вдруг он встретит красивее.

Его волнение легко понять —

Расстаться со свободой он не смеет.

XXXIII

Но часть любви поэт готов отдать

Той, чья краса для многих недоступна.

Поцеловать бы и к груди прижать,

Да только очень осторожно, скупо

Любовь дарует счастья светлый миг,

Не отвергая тихого сомненья.

Но Александр… Он уже постиг

Святой любви прекрасные мгновенья.

Уже он понял суть и смысл любви.

По мнению его – в любви лишь вечность.

Все любящие на земле правы,

Хотя порой они весьма беспечны.

А страсть любви превыше всех страстей,

Как свет огня, она неповторима,

И ей не нужно никаких вестей —

Между сердцами связь любви незрима.

Невидимый оставив в душах след,

Она всем дарит истинное счастье.

Жизнь без любви не представлял поэт

И был готов всегда ей в плен отдаться.

XXXIV

Жила ещё одна в поэте страсть —

К театру, к посещению спектаклей.

Театр имел над ним такую власть,

Что иногда, без зримых слёз, он плакал,

Заворожённый сказочной игрой

Актёров, свет и истину несущих.

Стихами он описывал порой

Игру артистов, самых ярких, лучших.

Но, как поэт, особенно актрис

Любил он нежно, пламенно и страстно

И вызывал Семёнову на бис,

Крича из ложа: «Браво!» и «Прекрасно!»

Истоминой так восхищался он,

Любуясь танцем лёгким и воздушным.

Был красотой Сосницкой покорён

Надолго, если не навечно, Пушкин.

Он жил театром, восторгался им

И выражал свою любовь наглядно,

Рисуя в профиль и анфас богинь

Прелестной артистической плеяды.

XXXV

Всю жизнь хранил к театру он любовь

Внутри всегда пылающего сердца.

И знает мир из множества стихов,

Как он умел страстями чувств согреться.

Пылать огнём божественной любви

И восторгаться красотой и блеском,

Чтоб вспоминать в просторах синевы,

В изгнании, о театральных всплесках

Талантов новых, ярких, молодых,