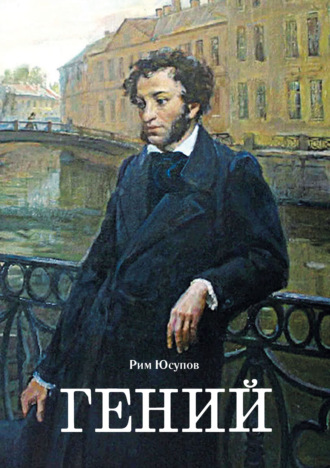

Рим Юсупов

Гений

Детство

I

Известно всем, где и когда поэт

Родился, в чьей семье, в какое время.

Кто в нём своей души оставил свет,

Кто научил его ценить мгновенья

И жизни, и любви, кто навсегда

Привил любовь к поэзии волшебной,

Учил мечтать и вглядываться вдаль

И брать пример с изысканных соседей,

С талантливых своих учителей,

Героев, мужественных полководцев,

И в трудный час казаться веселей,

Жить, улыбаясь, как на небе солнце.

Но главное – трудиться день и ночь,

Словно предвидя жизни путь недлинный,

Гоня из сердца все сомненья прочь,

Не поддаваясь грусти и унынью.

И не страшась при жизни никого,

Спешить куда-то вдаль степной дорогой.

Но каждый представляет путь его

По-своему, а я один из многих.

II

Он по отцу был Пушкиным рождён,

По матери – из абиссинских князей

Далёкой Африки. Недаром в нём

Так много чувств, любви, страстей, фантазий

И живости, и юркой быстроты

В движении, в манерах, в разговоре…

Поэт умел обидчика простить,

Но обострял всегда любые споры,

Уверенный в суждениях своих.

И лишь когда один, в уединенье

Он оставался, был как будто тих,

Но в нём уже бурлило вдохновенье.

Он третьим поколеньем представлял

Кровей славяно- африканский сгусток,

Который неожиданно взорвал

И изменил литературы русло

России, оживив её поток,

Отбросив старые каноны смело.

И до, и после Пушкина никто

Подобное не мог России сделать.

III

Род Пушкиных был древним, с давних лет

Они с царями запросто общались.

Но в этой жизни постоянства нет,

И многие дворяне обнищали.

Одни беднели, честностью гордясь,

Позорить честный, славный род не смея.

Другие же, над истиной смеясь,

Стыд потеряв, дни проводя в весельях,

Коварством, подлостью достичь смогли

Высоких положений и богатства.

Хозяева усадьб, крестьян, земли,

С самим царём они встречались часто.

Но Пушкиных был обедневший род,

И круг знакомств их был, конечно, уже.

Отец поэта жил не без забот,

Майор в отставке, продолжал он службу.

Не лишним было жалованье, он

Любил играть в рулетку, карты, кости…

В Надежду Осиповну был влюблён,

Став для её семьи желанным гостем.

IV

Как повстречались пылкие сердца,

Как вспыхнула любовь, никто не знает.

Как уносил с отцовского крыльца

Жених невесту, к сердцу прижимая.

В коляску сев с ней, уезжал туда,

Где тишина покорена Москвою.

Бежала долго вслед за ними вдаль

Девчонка босоногая, Прасковья.

И вечерело. Оставался Псков,

Знакомый, близкий, позади надолго.

И лишь вечерний звон колоколов

Гнал из души неясные тревоги.

Неслась коляска словно в новый век,

И ей как будто ночь сама внимала.

Молчал жених, не поднимая век,

Невеста на руках его дремала.

Дорога долго их ещё трясла,

Но хрупкую любовь всё ж не разбила.

И встретила их гордая Москва

И как детей любимых приютила.

V

Москва! Всех городов российских мать,

Державы слава и оплот покоя.

Ты с древних лет старалась оправдать

Своё предназначение святое.

Ещё когда вся русская земля

Была под игом диких, злых монголов,

Уже в те дни, до времени тая

Великой правды пламенное слово,

Накапливая силы, ты ждала

Час торжества, победы час великий.

Недаром терпеливой ты была

И, в думы своего народа вникнув,

Во имя счастья повела на бой,

На чьих весах и жизнь, и смерть висели.

И став впервые над своей судьбой,

Врагу навстречу ты шагнула смело.

И опрокинулась Мамая рать,

Гонимая Донским, великим князем.

С тех пор, Москва, ты стала расцветать.

И мир Руси с тобой был прочно связан.

VI

Ты, первая из русских городов,

Россию возвеличила собою.

Хрустальный звон твоих колоколов

Мир осеняет нежною любовью,

Величие и нежность всем даря,

Уверенность в сердца людей вселяя.

Века, как стражи древнего Кремля,

Друг друга чётко и легко сменяют.

За каждым веком новый век спешит

Иными днями, укрепляя веру.

А Кремль всё тот же: и в ночной тиши,

И в яркий день, и в нежный час вечерний.

Не из идей он выстроен, ему

Пороки, зло людей невыносимы.

Фундаментом, упёршись в глубину,

Он рвётся в небо башнями своими.

Не он ли, Кремль, – центр истинной Москвы,

Её неповторимая основа

И средоточие духовных сил?

Но он таит в себе и запах крови.

VII

Вот город, где и был поэт рождён.

Москва, она дала немало миру

Бессмертных и талантливых имён.

На этот раз, предпочитая лиру,

К поэзии склоняясь, отдала

Новорождённого на милость Музе

И Александром гордо назвала

Кудрявого, смешного карапуза.

Конечно, думали отец и мать,

Что имя сами сыну подобрали.

Но нужно тайны жизни понимать —

Москва им это имя подсказала,

Чтоб в жизни мира он, на радость всем,

Смог проявить себя в делах великих.

Рос, подрастал мальчишка, между тем

Порой казался он чужим и диким.

Отец ничем не баловал его,

И мать была к нему предельно строгой.

И лишь Арина-няня за него

Переживала и молилась богу.

VIII

С Сергеем Львовичем, его отцом,

В Москве знакомство многие водили.

С самим Карамзиным он был знаком,

Которого в России все ценили.

Историк, литератор, человек,

Поведавший немало истин людям,

Наполнил он свой просвещённый век

Талантом сердца, мыслью светлой, мудрой.

Захаживал к ним Дмитриев, поэт,

А чуть поздней – юстиции министр.

Василий Львович, дядя, не секрет,

В стихах старался излагать все мысли.

Любя литературу, часто все,

В кружок собравшись, говорили долго.

Их эпиграммы, юмор, шутки, смех

Для Александра были даром бога.

Любил он слушать, как читал стихи

Василий Львович, искренне, серьёзно.

А иногда экспромтом чепухи

Смех вызывал сквозь радостные слёзы.

IX

С младенчества любовью воспылав

К поэзии, таинственной и чудной,

Незримых Муз в свидетели призвав,

Он не спешил ещё открыться людям –

Скрывал рожденье первых чувств, страстей.

Всё больше слушал и внимал сужденьям

Известных, образованных гостей,

Рассказам и стихам прекрасным внемля.

Выслушивал их взгляды на любовь,

На жизнь и мир, то светлый, то угрюмый,

И в облаке красивых, умных слов

Таился, словно ветерок бесшумный,

Вбирая всё в сознание своё,

Что было для него весьма полезным.

И позже, погружаясь в сладкий сон,

Он их мечтами, думами их грезил.

Уже он сам читал стихи, горя

Необъяснимым, золотым сияньем,

И словно плыл… Короче говоря,

К Поэзии спешил он на свиданье.

X

Но он ещё в те дни был слишком мал

И не умел любить и ненавидеть,

Глазами жизни мир воспринимал,

Смотрел, запоминая всё, что видел.

Всё то, что рядом или вдалеке —

Дома, деревья, облака и птицы,

И всплески волн, играющих в реке,

И ярких зорь весёлые зарницы.

И звёзд ночных красивых яркий блеск,

И грусть луны на тусклом небосводе,

И каждый шорох, шёпот, трепет, треск

Живой, всегда таинственной природы.

И звон цветов, в чьих чашах капли рос,

Как яркие жемчужины блестели,

И шум, и гром, и буйство летних гроз,

И зимних бурь великое веселье.

И песни девушек, их хоровод,

Частушки, пляски, озорство и удаль…

Весь этот мир, в котором он живёт, —

Неповторимое земное чудо.

XI

Когда на время вся его семья

На житиё перебралась в столицу,

Уже ногами резво семеня,

Ходил он, прыткий, беспокойный, быстрый.

Уже в те дни он непослушным был

И не желал кому-то подчиняться.

Однажды, как-то зимним днём, решил

По Петербургу мальчик прогуляться.

По-зимнему тепло одет был он,

На голове его – картуз с усами.

Вдруг у казарм солдатских вырос конь

И встал над ним, чуть не задев ногами.

И всадник, невысокий генерал,

Кричал: «Картуз!» И няня обомлела.

А Александр в картузе стоял

И гордо, и уверенно, и смело.

Тут закричали няне: «Снять картуз!»

Ждал генерал с сердитыми глазами.

Не исполнял команду карапуз.

Но сорвала картуз с мальчишки няня.

XII

Вот так впервые встретился с царём

Поэт, по воле случая слепого,

И непокорство зародилось в нём.

Отец же после случая такого,

Напуганный, уехал вновь в Москву.

На новом месте там обосновался

И долго по ночам не мог уснуть.

Он не желал, чтоб царь о нём дознался.

Но через месяц царь вдруг был убит.

Свершилось, видно, тайное злодейство.

Всему дворянству стало легче жить.

Воспрянуло вновь Пушкиных семейство.

Спасённые судьбой от злой беды,

Вновь стали жить, дни на веселье тратя.

И чаще стал к ним в гости приходить

Василий Львович, дядя, литератор.

Порой он приходил с Карамзиным.

На ужин к Пушкиным все шли охотно.

И князь Юсупов, благоволя к ним,

Для их жилья дом выделил добротный.

XIII

Юсуповский прелестный, чудный сад,

Разбитый на манер садов французских,

Манил фонтанами. В нём статуй ряд,

Шедевром итальянского искусства,

Всех удивлял, подсказывая мысль

О светлом и божественном. Возможно,

Чужая и таинственная жизнь

Иных времён, здесь не казалась ложью.

По лестнице Версальской, вкруг пруда,

Аллеями влекомый, поднимаясь,

Шёл Александр, а в пруде вода

Светилась, синью неба отражаясь.

Покой дарили ровные луга.

Цветы и травы были людям рады.

Изысканна, задумчива, строга,

Свежа природа княжеского сада.

И зеленью, как будто не пустой,

Мог усмирить сад зной любого лета.

Пленил он Александра красотой,

Изяществом и великолепьем.

XIV

Семья Сергея Львовича росла.

Отцом троих детей он стал некстати.

И на него напала вдруг тоска —

Всё больше денег приходилось тратить.

Доход с имений был предельно мал.

Не знал он, чем его поля засеяны,

И всё своё хозяйство передал

На откуп тёще, Марье Алексеевне.

Она вела хозяйство, как могла,

И пресекала разные капризы,

И каждую копейку берегла.

Но без расходов не бывает жизни.

Когда же умер Осип, муж её,

С которым с давних лет была в разладе,

Арапа сын и сам арап, в неё

Вселилась непонятная досада.

Проснулись злость и гнев на старика,

Отнявшего и счастье, и свободу.

Простить не смела, не могла никак,

Неся свой крест отчаянно и гордо.

Имение Михайловское, в нём

Душ сорок восемь дочери досталось.

Большим, но бедным был господский дом.

А тут на них вдруг тяжба навязалась.

XV

Второй арап, сын Осипа, решил

Прибрать Михайловское. Был Пётр гордым,

Решение своё не отменил

И иск отстаивал довольно твёрдо.

Спасибо Дмитриеву, другу, он

Министр Юстиции, разогнал тревоги,

Сергею Львовичу сообщив письмом,

Что иск приостановлен им надолго.

А жизнь, как прежде, продолжалась, в ней

Встречались и прекрасные мгновенья.

И Александр, становясь взрослей,

Уже постиг смысл множества явлений.

Француз, граф Монфор, педагог его,

Был дружелюбен, прост, добр и беспечен.

Он полюбил питомца своего.

Они гуляли вместе каждый вечер.

Рассказами о Франции своей

Граф вызывал в ребёнке любопытство,

Играл на флейте, рисовал людей,

Вернее, женщин в профиль – томных, грустных…

XVI

У Александра был уж свой секрет.

Он по утрам, вставая очень рано,

Босой, спешил в отцовский кабинет.

Устроившись удобно на диване

Или на кресле кожаном, читал

Вольтера и весёлого Пирона

И жизни новый мир воспринимал.

Читал он быстро, жадно, упоённо.

Язык французский лёгок был и резв.

На русском языке книг было мало.

Когда же в шкаф отцовский вдруг он влез,

Иные книги перед ним предстали.

Запретные, на русском языке,

Об истине, царях, любви, открытой…

Не читанные громко, вслух никем,

Они таили множество открытий.

Всё прочитал, осмыслил, всё вобрал

В себя отрок, познав душой отраду.

Никто из окружающих не знал

Об этой светлой тайне Александра.

XVII

Когда, за что проштрафился Монфор —

За склонность к пьянству, к мотовству и к картам —

Но изгнан был. И вот, с недавних пор,

Иной француз, Руссло, напрасно тратит

На Александра время. Никогда

Монфора Александр не забудет.

Для мальчика в нём не было вреда.

Руссло же горд, спесив и зол, и нуден.

Но нравятся родителям его

Манеры и изящные кривлянья.

Не принял Александр ничего

От Руссло, против всяких ожиданий.

А дни спешили, Александр рос,

И этот факт был для отца досаден.

И у родителей возник вопрос —

Куда определить им Александра?

Василий Львович, дядя, обещал

Отдать его в учение, в столицу,

Хотя и сам он не предполагал,

Как это всё потом осуществится.

XVIII

И вот уж полон самых разных дум

О Петербурге недоросль юный.

Уже Москвы он не приемлет шум.

Уже светлеет лик его угрюмый,

Наполненный изысканной мечтой.

И ожидая новых изменений,

Торопится он к жизни не простой,

Спеша попасть скорей в иное время,

В простор свободы мысли и ума,

Своих поступков и своих суждений,

Туда, где жизнь энергии полна,

В эпоху новых, светлых возрождений.

Москва, старух и стариков оплот,

Ему уже изрядно надоела.

И мальчик ожиданием живёт,

И взгляд его пронзает дали смело.

И видит вновь он, словно наяву,

Великую и гордую столицу.

Но он не может не любить Москву.

Храня о ней лишь радостные мысли,

Родной Москвой не мог он не гордиться.

XlX

Спешит, уносится коляска вдаль

И оставляет в прошлом чьё-то детство.

Но Александру прошлого не жаль.

Иные чувства ощущая сердцем,

Он вспоминает прожитые дни.

В них нет особых, золотых мгновений.

И всё же дали мальчику они

Волшебное, таинственное время,

В мгновеньях чьих он смог постичь себя

И осознал суть истины великой,

Поэзию превыше всех любя,

В её просторы тайные проникнув.

Наполнившись явлением страстей

И чувств, ещё не вспыхнувших словами.

Был молчалив и тих он, вместе с тем

Уже и думал, и мечтал стихами.

Весь вид его, рук быстрых каждый жест

И живость глаз предупреждали словно

О том, что в нём особенное есть.

Великий путь ему был уготовлен.

XX

А впрочем, он об этом знать не мог.

Прощаясь с детством жарким знойным летом,

Из тысячи невидимых дорог

Избрав одну, он шёл к мечте заветной,

Осмысливая истину добра

И зёрна лжи отбрасывая смело,

Предчувствием прекрасного горя.

Судьба его, наверно, не хотела

Зря рисковать, стараясь уберечь

От злых ударов Случая слепого,

Спеша его от них предостеречь.

Но сам поэт был мнения иного.

Он не таился, не скрывал себя

И жил всегда, любой беде открытый,

Лишь истину осознанно любя,

К красивой лести относясь сердито.

Ложь ненавидя, недомолвки прочь

Отбрасывая – так уж был приучен.

Спеша свои невзгоды превозмочь,

Он не хотел и не умел быть скучным.

XXI

И всё-таки он детство вспоминал,

Льва – братика, сестрёнку Ольгу. Может,

Он не грустил о них и понимал,

Что и они о нём не плачут тоже.

Тень отчуждения легла давно

Меж ними – в детстве часто так бывает.

Но он их помнит, любит всё равно,

Хотя не очень часто вспоминает.

Иные отношения с отцом

И с матерью его, довольно строгой.

И всё же он держался молодцом

И не давал себя руками трогать

И их упрёки не воспринимал.

И на него порою находило,

Когда ещё он был довольно мал —

Немало чашек дорогих разбил он.

Считался диким, неуклюжим он

В глазах своих родителей беспечных.

Но с детских лет огонь незримый в нём

Пылал, являя жар любви сердечной.

XXII

Но более всего привязан был

Он к няне, справедливой, доброй, честной,

И в памяти своей всегда хранил

Её рассказы, прибаутки, песни,

Простую, но затейливую речь,

Загадки, шутки, гнавших прочь унынье.

Она сумела в мальчике зажечь

Любовь к старинным сказкам и былинам.

И через них он начал постигать

Простых людей, их чаянья и мысли

И научился сердцем принимать

Их боль, сочувствовать их трудной жизни.

И несмотря на то, что был он мал,

Весьма смышлёный по своей природе,

Он с детских лет своих воспринимал

Величие российского народа.

Внушала няня малышу любовь

К крестьянам, труженикам, не скрывая

Их грусть и горе, их печаль и боль.

Жила в нём вечно та любовь святая.

XXIII

Он летний луг и рощу вспоминал,

Где так стройны, светлы, белы берёзы,

Которым он по-детски доверял

Свои мечты, а иногда и слёзы

Злых, горьких, незаслуженных обид

От матери, порою бессердечной.

В сознании своём он сохранит

С природой доброй золотые встречи,

Юсуповского сада уголок,

Скрываясь где, он предавался лени

И чувствовать себя свободно мог,

И избавлялся от чужих сомнений,

И, к песням птиц прислушиваясь, ждал

Сердечных откровений взрыв искристый,

Как будто он язык их понимал,

Крикливый, беспокойный, голосистый.

С земной природой был он с детства слит.

Лес. Поле. Речка. Пруд… его манили,

Учили вольно и открыто жить

И радостные чувства в нём будили.

XXIV

И помнил он ещё о детстве – миг,

Когда в саду Юсуповском гулял он,

Тяжёлый гул земли в него проник,

И сердце вдруг в груди затрепетало,

И он от удивления притих,

Происходящему вокруг внимая.

Над ним пронёсся беспокойный вихрь,

К земле деревья грубо пригибая.

Зашелестели листья, а затем

Земля заколыхалась, зашаталась.

У статуи стоял он, между тем

Вдруг статуя сама к нему прижалась.

Отпрянул от неё в испуге он

И быстро прочь пошёл аллеей сада.

Так в жизни был впервые удивлён

Случившимся, беспечный Александр.

И чувствуя себя нехорошо,

Был возбуждён он этим тем не менее.

Землетрясение произошло —

В Москве весьма редчайшее явленье.

XXV

Двенадцатый лишь год – короткий срок

Для жизни, просыпающейся только,

Но он уже не чувствовать не мог

Разлуки боль. Как острая иголка,

Она вонзалась в сердце – первый раз

Он покидал родных своих и близких,

Семью, тот круг, где жил легко, резвясь,

Не подвергаясь никакому риску.

Исчезли вдруг все горечи обид,

Которые ещё вчера терзали.

Уже душа, как прежде, не хранит

Наивные и грустные печали.

Уже забыл он поучений смысл,

Родительских премудрых наставлений.

Его ждала совсем иная жизнь,

Живое, бурное, лихое время.

Но, оставляя детство позади,

Не сожалел он об утратах ранних,

Тех милых дней, чьи яркие следы

Готовы скрыться в пелене тумана.

В столицу, в Петербург душа рвалась

Не просто из-за прихоти беспечной.

С ровесниками из иных пространств

России ждёт там Александра встреча.

XXVI

Откуда, кто они, где каждый рос,

Друзьями будут ли все Александру?

Ответить очень трудно на вопрос.

Сначала всем им повстречаться надо.

Таил загадку каждый лицеист.

А их в лицее собралось немало.

Так изменила их в дальнейшем жизнь,

Такие испытания их ждали,

Что трудно было в юные года

Предположить их будущее смело.

Все дружбе были преданы тогда,

Посвящены все были яркой цели,

Стараясь смысл явлений всех понять,

Стремясь к свободе, истиной владея.

Но позже жизнь заставит выбирать

Кем стать, как жить, каким служить идеям.

Рассеет время юности порыв,

Иные мысли в голове созреют,

И он, себя свободе посвятив,

Кто друг ему, кто враг поймёт позднее.

ЛИЦЕЙ

I

Лицей, он государству нужен был.

В те дни мужей великих не хватало.

Царь поддержал, открыл, благословил.

И многие дворяне пожелали

Подросших сыновей определить

К царю поближе, веря в перспективы,

Чтоб славу прошлую восстановить

И в будущем потомков осчастливить.

И вот уже везут со всех сторон

Всех недорослей, тёмных, робких к свету.

Один лицей на всю страну, но он

Соперничать мог с университетом.

Серьёзным, без каких-либо прикрас

И очень строгим был лицей задуман.

Подобран педагогов высший класс

Из самых мудрых и из самых умных.

И среди них Куницын первым был,

Свободы зёрна сеющий незримо.

Всем сердцем Александр полюбил

Его – за правду, дух неукротимый.

II

Итак, свершилось – принят был в лицей

Сын дворянина, Александр Пушкин.

Не сразу он нашёл себе друзей.

Но первым другом для него стал Пущин.

Легко и быстро вдруг они сошлись

И, к остальным приглядываясь долго,

Друг другу в вечной дружбе поклялись.

По вечерам беседовали много.

Мир познавая, жизни бытие,

Осмысливали медленно, но верно.

Однообразным было житие

Всех лицеистов, вовсе не примерных,

Какими видеть их хотел бы царь.

И всё ж они охотно все учились,

Почувствовав в себе особый дар,

Дар осмысления, как божью милость.

И Александр весь был увлечён

Учением и к тайнам жизни рвался.

Историей, литературой он,

Поэзией всё больше увлекался.

III

Учеником способным, первым был

Средь лицеистов Горчаков, легко он

Прочитанное в памяти хранил

И лекции профессоров всех помнил.

За что они, конечно же, не зря

К нему все очень были благосклонны.

Хотя не все, с него пример беря,

Учились пылко, ревностно, достойно.

Проказники Данзас и Броглио

Учению не отдавались шибко.

И Александр юный, мог ли он

Ответить педагогу без ошибки,

Когда отдавшись собственным мечтам

Или стихам, грызя упорно перья,

Преподавателей не слышал сам

И, может быть, их лекциям не верил.

Не все из них суть правды им несли.

Разборчивы, смышлёны лицеисты —

В сознание своё перенесли

Лишь истинные золотые мысли.

IV

В лицее многие стихи писали.

Так, Ильичёвский, Дельвиг, Кюхельбекер

Себя почти поэтами считали,

Читая вслух свои стихи нередко.

Но Александр… Он не торопился

Вслух оглашать стихи, ещё не веря

В то, что давно он с Музой подружился.

Друзей своих стеснялся он, наверно.

Он не желал, чтобы они смеялись

Над строками его стихов несчастных.

Но мысли Александра всё же рвались

К поэзии, волшебной и прекрасной.

И торопясь, как прежде, к совершенству,

Оттачивая слоги и слова,

Он находил в поэзии блаженство.

От слов и рифм светлела голова.

И вновь его манил неосторожно

Мир новых, тайных мыслей, ярких дум.

Отдавшись одиночеству, возможно,

Он приучал к поэзии свой ум.

V

Но был лицей не очень светлый храм.

И послушание считая главным,

Подслушивали, наблюдали там

За всеми надзиратели упрямо.

Пилецкий – главный надзиратель, он

Знал всех питомцев, все их разговоры,

Подкрадываясь тихо, как шпион,

До келий их и даже до уборных.

Запоминал любое слово, знал,

Кто дружит с кем, о чём ведут беседы.

Свободно думать, мыслить он мешал,

Про все события лицея ведал.

Быть в курсе дел всех он спешил не зря,

Своей повадкой хитрой всех тревожа.

Его боялись и профессора,

И, может быть, и сам директор тоже.

Он запрещал писать стихи, читать

Иные книги, «пагубные», «злые»,

Которые могли воспламенять

Огнём свободы души молодые.

VI

Стеснял он юности порыв, спеша

Закрыть дорогу к истине великой,

Над молодыми подлый суд верша

И не давая всем им права вникнуть

В суть справедливости между людьми,

Что издревле была для всех священной,

И ею жил давно иной весь мир.

И лишь России не было прощенья

За рабство крепостное, голод, гнёт

Крестьян и даже и других сословий.

Как жил в те годы всей страны народ,

У педагогов в лекциях – ни слова.

За что Сперанский, деятель страны,

Подвергнут был немилости суровой,

О том, что мир в преддверии войны,

Хотя к вой не Россия не готова,

О жизни, о политике… всегда

Вслух говорить, как прежде, опасались.

Когда ж нависла над страной беда,

Грозя вой ной, с иллюзией расстались.

VII

Лицея жизнь была тиха, скромна,

С утра занятия, затем прогулка

По саду царскому у Царского села.

Здесь, у дворцов, сердца их бились гулко:

Вдруг встретится великий государь.

Но их встречало тихое безмолвье.

Был занят важными делами царь,

Дай бог ему и силы, и здоровья.

После прогулки был обед, затем,

Чуть отдохнув, вновь в классе занимались.

В разнообразии уроков, тем

Они постичь мир прошлого старались,

Иных народов жизнь, их быт и строй,

Царей, философов и полководцев.

Прельщала их история игрой

Теней веков, чьё время не вернётся.

Но более прельщала всех она,

Поэзия – полёт душевной страсти,

Что на земле в любые времена

Дарила людям истинное счастье.

VIII

И боль, и гнев, и радости восторг,

И море чувств она в себе таила.

И Александр устоять не смог

Перед её волшебной, чудной силой.

Он, с детских лет к ней приобщаясь, жил,

Наполненный задумчивостью, словно,

Невидимый для всех, куда-то плыл,

Ещё не ощущая силы слова.

Овеянный легендами времён

И отданный фантазии вселенной,

Казался тихим, незаметным он

И всё же просыпался постепенно.

Иная жизнь в его душе жила,

Она незримо набирала силы

И как-то незаметно расцвела

И в нём талант великий разбудила.

Из тишины, небытия, из тьмы

Как бы воскрес он, озарённый светом,

Чтоб изменить жестокий этот мир

И оживить сердца людей планеты.

IX

Излишне строгим, злым, коварным был

Иезуит, монах Мартин Пилецкий,

Он Александра просто невзлюбил

За тон речей его, довольно резких,

За независимость и гордый вид,

За думы тайные, его небрежность.

За то, что он в душе своей хранил

Необъяснимую для всех надежду.

Его упрямство, затаённый гнев

Терзали сердце чёрного монаха:

Как смеет отрок, словно юный лев,

Не принимать целительного страха,

Отвергнув наставления его,

Не чувствуя предупреждений грозных,

Когда весь мир во власти злых тревог…

Всё это было просто несерьёзно.

Но Александр не воспринимал

Монаха злого вредное влиянье.

Он в светлый мир поэзии вступал

И шёл вперёд тропою созиданья.

X

И вот пришёл он, этот час, когда

Иезуит был сброшен дружной силой.

Всех лицеистов общая беда

Не зря, наверно, вдруг объединила.

Припомнив все обиды, горечь зла,

Всё то, что от монаха испытали,

Они решили: дальше так нельзя,

И гордое решение приняли —

Или Пилецкий, или же они

Уйдут из царского лицея дружно…

Монах, увидев в их глазах огни,

Вдруг понял, что ему исчезнуть нужно.

«Вы оставайтесь», – кротко молвил он

И молчаливо, скромно удалился.

Так был их враг повержен, побеждён.

И Александр торжеством налился.

Та первая победа для него

Триумфом справедливости блистала,

Переполняла радостью его,

К добру и к правде светлой приближала.

XI

Домой он письма не любил писать

И вспоминал о близких редко очень.

Как там живут его отец и мать,

Брат и сестра, и думать он не хочет.

Арину, няню, вспоминал порой,

Чьих сказок дух не мог в нём не остаться —

Спешил, как прежде, сказочный герой

За тридевять земель в иное царство.

Но по-иному он воспринимал

Суть сказок всех, былин, легенд, сказаний.

Не через них ли душу открывал

Его народ, живя в плену страданий,

Почти не веря в светлые мечты,

Не представляя истинной свободы.

Он никогда не мог себя простить

За то, что не сумел помочь народу.

Вот почему всю страсть своей души

Он посвятил борьбе за справедливость

И с юных лет к прекрасному спешил,

Мечтая видеть свой народ счастливым.

XII

А жизнь лицея прежней чередой

Текла, но мир внезапно изменился,

Повеяло вдруг в воздухе вой ной —

Наполеон к России торопился.

Не мог не знать об этом царь. Уже

Вой ска России были наготове,

Чтобы на самом первом рубеже

Сломить врага, смешав с землёй и кровью.

Не кланялся врагам российский флаг

И так же гордо будет реять завтра.

Двадцать второго дня июня враг

Широкий Неман перешёл внезапно.

И сразу им Смоленск захвачен был,

Как ключ к Москве. Торжествовал враг явно.

Наполеон, волнуясь, торопил

Свои войска к сраженьям самым главным.

Но русские не принимали бой

И пятились назад по древним трактам.

И, недовольный, видимо, собой,

Барклай де Толли попросил отставки.

XIII

Царём Кутузов призван был, ведь он,

Как ученик Суворова, был видным

И мудрым полководцем тех времён

И многие сражения предвидел.

И вот, назначенный на высший пост,

Встав во главе всех войск российских, смело

Провозгласил он за победу тост

И энергично принялся за дело.

Смотр войск всех строго произвёл, потом

К солдатам обратился с пылкой речью:

«К нам враг пришедший будет побеждён,

И мы должны пойти к нему навстречу.

Солдаты! Братцы! Мы должны принять

Наполеона вызов и сразиться!»

В ответ услышав громкое: «Ура!» —

Великий полководец прослезился.

И был им дан французам страшный бой.

Бородино – лихих атак свидетель.

Кутузов, став над собственной судьбой,

Пошёл вперёд, не убоявшись смерти.

XIV

И вот – сражение. Наполеон

Впервые с русской армией столкнулся.

Весь ожил и преобразился он,

От грустных дум как будто бы очнулся.

Любил он живость, резвость, злость атак,

Гром пушек, дым, свист пуль, снарядов взрывы.

И трепетал над ним французский флаг.

В боях лишь чувствуя себя счастливым,

Он презирал врагов, считая их

Презренными рабами обстоятельств.

И во главе отрядов боевых

В чужие страны полюбил врываться.

Египет, пол – Европы захватив,

Свой жадный взор он устремил к России,

Иной простор мечте своей открыв.

Но рассчитать не смог безумец силы.

Не знал он, что Россией овладеть

И до него уж многие пытались,

Но обрели бесславие и смерть,

Ведь русские за Родину сражались.

XV

Столкнулись армии, и страшный бой,

Один из величайших на планете,

Начался, встав единой, злой Судьбой

И вестником всеобщей, страшной смерти

Солдатам, с той и с этой стороны,

Капралам, офицерам, генералам.

И всё смешалось в вихре злой войны.

Но для неё убитых было мало.

Окутанное дымом и огнём,

Всё поле битвы стало полем ада.

Кто побеждал, кто отступал, о том

Никто не знал. Лишь грохот канонады

Вселял надежду сладкую. Увы!

И вражьи пушки тоже грохотали.

В огне, в дыму, в пыли, в поту, в крови

Жестокий бой солдаты продолжали.

Стон, вопли, ругань каждого и всех,

Всеобщий гул, отчаянные крики,

И плач, и рёв, и даже горький смех —

Всё исторгал бой, страшный, грозный, дикий.

XVI

Кто победил, кто проиграл, о том

Никто не знал. Великие потери

И там, и тут. И сник Наполеон,

И потерял в себя былую веру.

Хотя Москву оставили ему,

Опустошённую, в огнях пожара,

Не рад он был великому Кремлю,

Пропитанному горькой, едкой гарью.

А тут ещё настали холода,

И голод всех преследовал упорно.

И погнала французов прочь беда.

Так лопнул план Наполеона вздорный.

Он прочь бежал стремительно, как зверь,

Затравленный, напуганный, угрюмый,

Страдая от бесчисленных потерь.

Сверлили мозг его упрямо думы:

«Как эта полудикая страна,

Народ чей рабством до сих пор измучен,

Меня повергла? Видимо, она

И, правда, стран иных сильней, могучей».

XVII

Итак, Победа! Пал Париж. Весь мир

Российских войск увидел мощь и славу,

И всей Европы доблестный кумир,

Российский царь, был восхвалён по праву

За то, что страны все освободил

От гнёта и насилия тирана.

Наполеон, хотя ещё и жил,

Позором бегства был смертельно ранен.

Он медленно и долго угасал

Один во тьме, на острове презренном.

Но в нём великий дух не умирал.

Остановить сумел он всё же время.

Войдя в историю, он для себя

Нашёл весьма значительное место,

Сражений ярость и гром битв любя,

Войны злой гений, стал он всем известным.

Поэт наш юный в годы те не зря

Был полон новых светлых ожиданий.

Прославив одой своего царя,

Он всё же чувствовал и в нём тирана.

XVIII

Любил гусаров юный наш поэт.

В их удалом, хмельном кругу порою,

Среди горячих споров и бесед

Он мужеству учился у героев.

Здесь о свободе, истине, любви

Шла речь открыто, прямо, без оглядки.

И в чём-то были воины правы,

И были злы на рабство их нападки.

Все ожидали действий от царя,

Который должен был покончить с рабством.

Живя свободой, вольностью горя,

Мечтали все о новом государстве,

Свободном, равном. Но, увы, ни царь,

Ни друг его, всесильный Аракчеев,

Преподнести не захотели в дар

Свободу злой, неблагодарной черни.

И даже сам великий Карамзин,

Историю изящно излагая,

Смолчал о рабстве. Но Александр с ним

Был не согласен, рабство отвергая.

XIX

Быть может, здесь, среди гусаров, он

И наполнялся чувствами свободы,

И ими был надолго воспалён.

Они, как искры, тлели в нём все годы

И озаряли жизни славный путь,

И боль, и гнев даря, и вдохновенье.

Любил свободу он не как-нибудь,

Он посвятил свободе жизни время,

Отдав ей сердца пламенную страсть,

Порыв души и разума горенье.

Всё то, что он напишет и создаст,

Весь яркий мир божественных творений,

Всё, всё, до строчки каждого письма

Посвящено свободе от насилья.

Он относился в жизни к ней весьма

Серьёзно, веря в светлый день России.

И от бессилия порой в ночи

Переживал за многих угнетённых.

Он жил, как светом золотой свечи

Во мраке зла, свободой освещённый.