Ричард Лоув

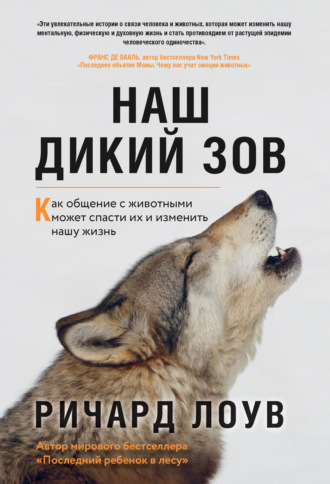

Наш дикий зов. Как общение с животными может спасти их и изменить нашу жизнь

Натягивание змеиной кожи (критический антропоморфизм)

В 1980-х годах биопсихолог Гордон Бургхардт ввел понятие «критического антропоморфизма». Сегодня он является профессором университета Теннесси-Ноксвилл, его работа сосредоточена в основном на поведении рептилий и играх животных. Идея критического антропоморфизма построена на классических германских концепциях Umwelt и Innenwelt (немецкие термины, используемые для обозначения перцептивной среды животного). Как объясняют Бургхардт и его коллега-герпетолог Хесус Ривас, они стали рассматривать животное, подлежащее изучению, «как активного участника исследования, когда исследователь пытается поставить себя на место животного». Ученый берет существующие научные знания о животном, входит в окружающую животное среду, а затем пытается с помощью доступной информации и своего воображения почувствовать, каково это – быть этим животным. Необходимым условием для изучения змей является «влезание в змеиную шкуру», как шутливо выразились Ривас и Бургхардт. Это помогает ученому задавать правильные вопросы о змеях.

Сторонники критического антропоморфизма утверждают, что использование этого метода помогает ученым избегать неудачных исследований животных, основанных на ошибочном предположении, что люди и другие животные живут в разных вселенных. «Слишком часто этологи (т. е. те, кто изучает поведение животных в естественных условиях) и герпетологи рассматривают змей и других рептилий как роботоподобные машины или как животных, настолько чуждых нам, что любая попытка войти в их мир бесполезна и научно опасна», – пишут Бургхардт и Ривас. Изучение же субъективно воспринимаемого мира животного «может породить проверяемые гипотезы, которые ранее не рассматривались».

Когда я звонил Бургхардту, то задал вопрос – как можно применить его методику в жизни обычных людей, не связанных с наукой? Ведь, возможно, это способ более глубоко понять окружающий нас мир. Как вы бы объяснили методы применения критического антропоморфизма двенадцатилетему ребенку или кому-то постарше? Бургхардт начал свой ответ с предостережения: «Невозможно точно знать, что испытывает другое животное или даже человек. Но, используя научные знания и хорошо развитое воображение, двенадцатилетний ребенок может задать ряд общих вопросов о животном: посредством чего оно воспринимает окружающий мир и то, что для него важно? Как животное решает проблемы и учится? Испытывает ли оно страх, гнев, радость или любовь? Мы сами – животные, и наш мозг устроен так же, как и у большинства других позвоночных, поэтому задавать общие вопросы – хороший способ начать исследование. Но мы не должны на этом останавливаться».

Углубляясь в проблему, Бургхардт предлагает: выяснив, какие стимулы действуют на другое животное, переходить к тем, которые мы не смогли выявить. Не такая уж легкая задача для непрофессионала, но она может побудить этого двенадцатилетнего (а может быть, и сорокалетнего) человека стремиться узнать больше. «Летучие мыши, собаки, обычные мыши – все они могут слышать звуки, которые мы не слышим, – сказал Бургхардт. – Собаки и змеи полагаются на химические сигналы, такие как запахи, которые мы не воспринимаем. Многие млекопитающие не видят цветов, их мир – черно-белый. Зная это, мы не стали бы приписывать такое большое значение цвету. С другой стороны, птицы хорошо различают цвета, а пчелы видят на белых цветах множество узоров. Они воспринимают волны, которые мы видеть не в состоянии».

«Социальные животные по-разному реагируют на других представителей своего вида. Чтобы понять разум другого животного, мы должны узнать как можно больше об их способностях и сенсорном восприятии; мы должны знать, какие структуры мозга отвечают за эмоции – они похожи на наши или отличаются. Если от чувства голода они испытывают жажду или страх и в их теле и мозге происходят изменения, подобные тем, которые происходят в нашем организме, тогда можно быть уверенным, что они испытывают те же – хотя, конечно, не совсем аналогичные – чувства, что и мы».

В каком-то смысле критический антропоморфизм – это аналог слова «грок», которое писатель-фантаст Роберт Хайнлайн придумал в 1961 году в книге «Чужой в чужой стране», обозначающее умение «понимать глубоко и интуитивно». Но Бургхардт подчеркивает, что критический антропоморфизм – это нечто большее, чем «грок». Он, прежде всего, опирается на научное знание, а уже затем – на образное отождествление, что дает возможность провести более полное научное исследование.

Чтобы лучше разобраться в методе критического антропоморфизма, я поговорил с Гарри Грином, приветливым популярным профессором экологии и эволюционной биологии Корнельского университета и одним из ведущих мировых экспертов по змеям. Плодовитый автор Грин пишет о змеях так, что даже человек, безумно боящийся змей, может понять их красоту и осознать их Innenwelt – внутреннюю сущность – так же, как и свою собственную. В ходе нашего телефонного разговора он неожиданно признался, что «имел нехарактерно раннюю встречу с насилием». Будучи студентом колледжа, он жил над похоронным бюро, работал помощником гробовщика и постоянно водил машину скорой помощи. Однажды он принял роды у восемнадцатилетней женщины и сделал искусственное дыхание умирающей девушке. Позже он стал военным медиком. Когда он демобилизовался из армии, женщина, которую он любил, была убита. «Естественная история шла своим путем, вразрез со всем этим, – сказал он. – Я чувствую себя маленькой частичкой Вселенной… всем с этим придется примириться». Для него мир змей – это место исцеления и сопереживания.

Пока он говорил о своей любви к рептилиям, я вспомнил о черепашьей яме, которую мой отец построил в дальнем конце нашего двора в тени изгороди. Весной я подбирал коробчатых черепах (похожих на морских, но на самом деле принадлежащих к семейству американских пресноводных черепах) на мокрых дорогах, собирал для них червей и ягоды и часами наблюдал, как они едят. Я часто думал, что внутри этих домиков-раковин должен жить кто-то очень интересный. Любая из них была совершенно отдельной личностью, и я дал каждой черепахе имя. И каждую осень я отпускал их. Я сказал Грину, что некоторые люди уверенны – душа этих черепах достаточно примитивна и, дав им имя, я лишал их черепашьей сущности.

«Чушь собачья! – заявил он. – Некоторые люди думают, что делать подобное бессмысленно. Я не вхожу в их число». Он заметил, что многие люди стремятся изучать животных потому, что им интересно, каково это – быть восточной коробчатой черепахой или чернохвостой гремучей змеей. Для Грина критический антропоморфизм – это золотая середина между «о, как мило!» и «только не это!» «Если вы хороший ученый, то не будете давать имя или отождествлять себя со своими животными».

Грин говорит о характере змей с поэтической чувствительностью. Работая в поле, он восхищался одной чернохвостой гремучей змеей, за которой наблюдал в течение двенадцати лет. «Она была замечательной охотницей и лучшей матерью и старалась держаться подальше от неприятностей, – рассказывал он. – Она была самой умной и заботливой из всех пятидесяти змей, за которыми я наблюдал все эти годы. Ее номер был 21, но для меня она была Суперженщиной 21. Любимая змея всей моей жизни».

Грин использовал критический антропоморфизм, чтобы воспринимать мир так же, как это делает гремучая змея.

«Во-первых, я снял шоры, – сказал он. – Все остальные “знали”, что змей приручить нельзя, однако я поначалу вообще не обращал на это внимания. И все же пример был у меня перед глазами». Затем произошло зарождение его чувств, о котором он также рассказывает в своей классической книге «Змеи». Чтобы представить себе, каково это – жить в «хемосенсорном (чувствительном к химическому раздражению) мире» змеи, он собрал осколки собственных воспоминаний, моментов своей жизни, когда его обоняние было доминирующим чувством, как это бывает у змей. Он вспомнил, как в детстве ехал по шоссе в Центральной долине Калифорнии, мечтая о мамином томатном супе, а потом, через несколько миль, догнал открытый ящик с помидорами.

«Мне кажется, я попал в шлейф запаха, сам того не подозревая», – сказал он. Однако, здесь есть одно отличие: змея ощущает запах главным образом языком, который высовывает, чтобы захватить молекулы запаха, а затем доставляет их к двум маленьким отверстиям в небе для анализа. Поэтому Грин представил себе, на что это могло бы быть похоже. То, что он описал, было довольно сложным процессом, но мало чем отличающимся от метода, в котором актер извлекает личные воспоминания, чтобы войти в образ своего персонажа. Он также представлял себя «одним из десятков видов змей в тропическом лесу. Все они распознают друг друга, а также свою добычу и не-добычу по запахам». Ученый представлял себя с завязанными глазами на Андском рынке, пахнущем «жареной кукурузой, мочой в сточных канавах, встречая друга и узнавая его без помощи зрения».

Иногда он представлял змею перед собой как человека, одетого в костюм змеи. «Это не человек, но у меня есть основания предполагать, что внутри змеиной кожи происходят такие же сложные процессы», – сказал он. Однажды он наблюдал, как другая гремучая змея – номер 41 – замерла на тропинке, где бегали мыши. Змея была совершенно неподвижна в течение нескольких часов, ожидая, пока пища переместится в зону ее броска. Грин тоже не двигался, как и она. Через некоторое время змея подняла голову и шею, приняв позу, обычно используемую для борьбы с другим самцом змеи, затем вытянула голову вперед и подбородком примяла сухой папоротник. Для герпетолога это был момент восхищения и уважения. Это было первое научное подтверждение того, что змея способна сознательно обеспечить себе лучший обзор – или попытаться сделать это. Позже он напишет: «Подтвердят ли будущие исследования возможность того, что самец 41 знал, что высохшее растение может помешать его удару через несколько часов или даже дней, и принял соответствующие меры? Действительно ли это животное демонстрировало то, что психологи называют умозаключением, когда новая проблема решается путем обобщения некоторого предыдущего опыта, в данном случае, возможно, путем опрокидывания самца-соперника?»

Глобальная перезагрузка в отношениях между людьми и другими животными, а также друг с другом, потребует новой оценки наблюдательной эмпатии. Возможно, когда-нибудь критический антропоморфизм будут преподавать восторженным шестиклассникам, аспирантам по биологии или студентам-психологам, медикам, будущим воспитателям, учителям или политикам.

Грин так же, как Гордон Бургхардт и Пол Дейтон, верит, что человеческая способность воспринимать чувствами мир других животных однажды будет считаться необходимой для защиты всего живого, окружающего нас. Что развитие этой способности будет особенно важно для защиты не столь харизматичных животных, и особенно тех тварей, которые имеют возможность убить нас. «Мы говорим “сочувствие, эмпатия” – пишет Грин, – это вполне понятная натяжка, когда речь заходит о животных без меха или перьев, тем более, когда у них нет конечностей и подвижных век. Тем не менее, если люди начнут ценить гремучих змей, то изменить отношение к беркутам и барсукам будет намного легче». Грин сдержанно оптимистичен в отношении изменения взглядов. Если верить фотографиям маленького мальчика в подгузнике, сделанным Робином Муром, то даже у кузнечиков есть шанс.

Глава 6. Тесная связь со всем, что нас окружает

Большинство людей в детстве оказываются способными завязать глубокие тесные взаимоотношения с другими животными, а затем наступает своего рода амнезия. Однако некоторые никогда не теряют этого навыка, а кто-то открывает его для себя заново и посредством этого умения попадает в иной, неизведанный мир.

Когда Алан Рабинович рос в Бруклине, он так сильно заикался, что не мог общаться с другими людьми. Иногда, когда он пытался заговорить, его тело сотрясалось в болезненных спазмах. В то время, в 1950-х годах, это состояние было известно как «замороженный рот». «В детстве я каждый день приходил домой из школы, где тосковал по темноте и безопасности своего шкафа», – вспоминал он в интервью 2014 года, данном им Диане Рем.

Когда ему было четыре или пять лет, случилось нечто удивительное. То, что определило его дальнейшую жизнь. Он понял, что может разговаривать с животными. Сначала он обращался к своим питомцам, «хомячкам, песчанкам – домашним животным в нью-йоркском стиле». Однажды утром отец повел его в зоопарк Бронкса и там с удивлением увидел, как преобразился его сын. Алан чувствовал себя комфортно, его напряжение спало. Посещение зоопарка стало ритуалом.

«В то время как все остальные кошки набрасывались на решетку, рычали и визжали, ягуар всегда был тихим. Он стоял или лежал в задней части клетки, стараясь держаться подальше от людей, которые подходили к решеткам. Именно туда я и направлялся, оставаясь у вольера до тех пор, пока ягуар не подходил ко мне вплотную. И тогда я начинал нашептывать ему что-то».

Алан провел много часов, разговаривая с ягуаром и прислушиваясь к нему. В это время его лечили терапевты и даже гипнотизер. Ему прописали медикаментозную и шоковую терапию – впоследствии дискредитированный прием лечения заикания.

Ничего не помогало. Ожидания взрослых только нервировали его, усугубляя заикание, и на какое-то время он оставил попытки разговаривать с людьми. «Но ягуары ничего от меня не ждали. Они приняли меня таким, какой я есть. Слова выходили наружу. Я понял, что могу говорить с животными, что у них есть свои чувства и что они просто не могут выразить их. Эти животные были точно такими же, как я».

Когда его заикание уменьшилось, он дал замечательную клятву: «Я обещал им, что если когда-нибудь обрету свой голос, то буду голосом животных и я никогда не забуду этого обещания».

Рабинович выполнил свою клятву, в конце концов став зоологом, а затем директором всемирной некоммерческой организации Panthera, которая помогает защищать тридцать семь видов диких кошек по всему миру, включая ягуаров. Он рассказывал свою историю тем, кто хотел слушать, и многие были вдохновлены его рассказом. Рабинович (которого журнал «Тайм» назвал «Индианой Джонсом науки о дикой природе») рассказал мне историю своей личной встречи с животным в центральноамериканской стране Белиз.

Следы были замечены недалеко от его лагеря. «Не стоит идти в джунгли одному по разным причинам. Я прикинул, что пройду около часа по следам в надежде увидеть ягуара, – сказал он. – Иногда следы сворачивали в лес, а потом возвращались обратно. Я шел по этим следам дольше, чем планировал. Наступали сумерки, и я понял, что не могу оставаться один в джунглях после наступления темноты. А следы снова исчезли в лесу. Поэтому я решил вернуться в лагерь. Обернувшись, я увидел ягуара».

Позже Рабинович понял, что кошка исчезла в лесу и сделала круг. Вернувшись назад, она шла по следам Рабиновича в течение двадцати минут. «Я не собираюсь утверждать, что это не был волнующий момент, потому что это было бы ложью. Ягуар убьет не задумываясь. Было ужасно страшно. Ягуар преграждал мне путь обратно в лагерь, а я преграждал ему путь обратно в джунгли».

При встрече с крупной кошкой обычный порядок действий таков: не убегайте (это запускает в животном инстинкт погони). Вместо этого медленно отойдите назад и станьте больше, чем вы есть на самом деле – поднимите руки, помашите ими, крикните. Если все это не сработает, защитите затылок и голову. Именно этому протоколу и должен был следовать Рабинович. Но он этого не сделал.

«Я сделал то же, что вы делаете при встрече с приматами, – сказал он. – Я сделал себя маленьким. Я сел. И тут произошло нечто удивительное: ягуар тоже сел. Я был поражен. Не могу сказать вам, почему я сел. Сам не знаю. Как только я присел на корточки, мы оба посмотрели друг другу в глаза. Я сразу понял, что он не собирается нападать на меня. Этот момент остро напомнил мне все те дни, когда я ходил в зоопарк Бронкса. Глаза дикого ягуара очень сильно отличаются от глаз ягуара из зоопарка, я увидел в этих глазах огромную силу».

Одна из интерпретаций этой встречи достаточно проста: животное ищет сигналы намерения – это хищник, который хочет съесть меня? или это потенциальная еда?

Вместе со светом исчез и страх Рабиновича. Но, в отличие от света, его страх вернулся. Ему нужно было сделать упреждающий шаг. Он встал. «Ягуар был примерно в шести-восьми метрах от меня. Я начал пятиться и упал на спину, как черепаха. Я подумал: “Вот и все”. Ягуар издал гортанное низкое рычание, встал, а затем просто пошел боком в сторону леса. На краю он обернулся и посмотрел на меня».

В последующие годы Рабинович часто думал об этом напряженном моменте встречи с ягуаром и считал, что, по крайней мере, для него риск был оправдан. Подобно тому, что Дейтон испытал при встрече с осьминогом, общение Рабиновича с ягуаром было не столько слышно, сколько ощущаемо – как басовые ноты, слишком низкие для человеческого слуха. Истина часто остается скрытой под тем, что оказывается на поверхности. Алан думает об этом месте как об источнике знания.

За порогом

Позднее Рабинович придумал слово «ягуарность», чтобы описать способ познания мира за пределами его человеческих возможностей. В тот момент нашего разговора его голос стал резче. «Люди могут обвинять меня в антропоморфизме, но я опытный ученый. Более того, ничто не спасет наш вид, пока мы не поймем, что наше эмоциональное, а также физическое здоровье, основано на этой связи – такой же, какая также может возникнуть между людьми»[14].

Может быть, «ягуарность» – это своего рода межвидовая телепатия? Некоторые люди придерживаются именно такого мнения. Однако, телепатия на самом деле не имеет к этому никакого отношения. Признание другого – вот цель, а смысловое наполнение всего этого – вторично. Наши интерпретации таких моментов могут быть никак не связаны с тем, что думает, чувствует или ощущает животное на самом деле. Но, хотя «откровение» лишь плод нашей фантазии, оно может помочь нам разобраться в своих собственных мыслях и чувствах.

Писатель и ученый Альдо Леопольд был одним из основных создателей современного экологического движения. В книге «Альманах округа Сэндхилл» – его шедевре, опубликованном вскоре после его смерти в возрасте шестидесяти двух лет в 1949 году, – он описывает свое приобщение к миру природы и осознание своего единства с ним. В одном из самых трогательных отрывков Леопольд рассказывает историю о том, как он и его друг, молодые и счастливые, стреляли в стаю волков. В то время мало кто из охотников или скотоводов упустил бы шанс убить волка, чтобы защитить скот или оленя, на которого охотились ради мяса и развлечения. Стоя на вершине холма и целясь в волков, они стреляли «скорее возбужденно, чем метко». К тому времени, когда патроны закончились, «старая волчица упала, а ее щенок волочил лапу по непроходимым скалам». То, что произошло потом, изменило жизнь Леопольда.

«Мы добрались до старой волчицы как раз вовремя, чтобы увидеть, как в ее глазах угасает яростный зеленый огонь. Я понял тогда и с тех пор твердо знал, что в этих глазах было что-то новое для меня, что-то известное только ей и окружающим горам… И с той поры я видел, как штат за штатом планомерно истребляет своих волков. Наблюдая за меняющимся ликом гор, лишенных волков, я видел, как их южные склоны морщинились лабиринтом новых оленьих троп. Как кустарники и саженцы были обглоданы сначала до анемичного состояния, а потом до полной гибели… Пастух, который очищает свое пастбище от волков, не понимает, что он должен взять на себя и работу волка по очищению стада. Он не научился думать, как горы».

Такое переживание подобно озарению, которое испытывает художник, музыкант, танцор или писатель, когда в их сознании раскрываются и приобретают четкие очертания зрительный образ, звук, текстура и движение.

В Институте океанографии имени Скриппса Пол Дейтон рассказывает студентам о «рентгеновском» традиционном искусстве австралийских аборигенов, демонстрирующем удивительное понимание сложной костной структуры и строения органов животных – «они изображают даже расщепленные змеиные легкие». Он восхищается их мифологизацией животных, растений и даже скал, их концепцией Времени сновидений, где все жизни и истории существуют вечно. «Эти люди были и остаются выдающимися натуралистами. Когда вы смотрите на эти образы, позвольте себе пофантазировать и спросите себя – как вы думаете, о чем мечтают эти животные?» Он призывает своих учеников выйти за пределы лаборатории, набраться смелости и попытаться представить себе жизнь других животных – развить в себе способность, с которой они, возможно, родились, но которая атрофируется в обществе и системе образования, оторванных от природы.

Роберт Бейтман, канадский художник, известный во всем мире своими картинами на темы дикой природы, глубоко обеспокоен этим разрывом. Сейчас ему перевалило за восемьдесят. Бейтман начал свою творческую карьеру еще мальчишкой, рисуя птиц, которых он видел из окна своей спальни. Он смотрел на мир так, как смотрит птица, и всю оставшуюся жизнь воспринимал его именно с этой точки зрения. Так же, как птица может воспринимать мир, сочетая его со своими собственными прозрениями. Подобная чувствительность позволяет ощущать мир как всей поверхностью своего тела, так и глубоко внутри него.

На открытии Центра Бейтмана в Виктории, Британская Колумбия, я впервые понял, что его картинам судьбой предопределено быть удивительными порталами в мир дикой природы. Они окружают вас, проступая сквозь стены, и кажутся живыми и объемными: медведь, поворачивающийся к зрителю; бизон, выдыхающий пар; волки; орлы – все они словно готовы сойти с полотен. Я был ошеломлен. Позже я спросил Бейтмана, как ему удалось создать эти шедевры. «Вспомните о художниках Ледникового периода в Европе, живших двадцать пять – тридцать пять тысяч лет назад. Посмотрите внимательно на этих древних крадущихся львов, – добавил он, – на этих неуклюжих пещерных медведей, на этих великолепных лошадей, летящих сквозь тысячелетия, склонив головы, вытянув ноги, с развевающимися на ветру гривами, с открытыми ртами, с их взглядами, устремленными прямо перед собой». При описании этих животных голос Бейтмана стал звучать так, как будто он находился где-то очень далеко. Я почти ощутил их запах, они такие… настоящие. Затем он прямо ответил на мой вопрос: «Я становлюсь медведем».

Словом «интимность» часто обозначают отношения человека с другим человеком, родственной душой, пожизненным партнером, близким другом или членом семьи. В целях исследования некоторые ученые сузили определение интимности до физической близости или сексуальных отношений[15]. Томас Патрик Малоун и Патрик Томас Малоун, психиатры отец и сын, в своей книге «Искусство интимности» рассматривают интимность шире, определяя ее как «переживание совместимости, способности ко взаимодействию».

Один из примеров подобного расширенного толкования близости описан в книге «Искусство счастья», в которой соавтор и психиатр Говард Катлер спрашивает Далай-ламу, бывает ли он когда-нибудь одинок, учитывая роль, которую он должен играть, ту, которая, видимо, отдаляет его от других людей. К удивлению Катлера, Далай-лама ответил: «Нет». Причина, по которой он никогда не бывает одинок, объяснил Далай-лама, в том, что его модель близости основана на готовности открыть себя семье, друзьям и даже незнакомым людям, чтобы сформировать подлинные и глубокие связи, основанные на общей человечности. Катлер пишет: «Хотя люди могут провести всю жизнь в ожидании истинной второй половины, существует невероятное разнообразие человеческих жизней, бесконечные различия между людьми в отношении того, как они испытывают чувство близости. И лишь осознание этого дает нам потрясающую возможность, означая, что в каждый конкретный момент нам доступны гигантские ресурсы интимности, она окружает нас со всех сторон». И обрести ее можно не только с людьми, но и в расширяющемся круге взаимосвязей со всеми этими кошками, воробьями, пчелами и коробчатыми черепахами, которые находятся рядом с нами даже тогда, когда людей нет.