протоиерей Олег Врона

Мои Пюхтицы и Приходские рассказы

Добравшись до Никоновской бухты, мы обратили внимание на десяток калек, которые упрашивали туристов купить их поделки, главным образом силуэты валаамских храмов, более или менее удачно нарисованные или выжженные на куске фанеры. Мы слышали раньше, что на острове есть интернат для калек – инвалидов войны. Из сострадания к этим людям, у многих из которых наверняка было героическое военное прошлое, мы приобрели несколько поделок и с удовольствием отметили, что и многие туристы поступали так же.

Стоя на палубе теплохода, я подумал: то, что мы увидели на острове, красноречиво свидетельствовало: советскому обществу, которое стремилось в «светлое будущее», ни с калеками, ни с монахами было не по пути. Калеки своим видом принуждали признать, что страдания в этом мире были, есть и будут, а это противоречило представлению о светлом будущем. Монахи – ещё хуже: идеологические противники, которые провозглашают какое-то своё светлое будущее, называя его Царством Божиим. Одним словом, общество, которому и те, и другие не нужны, будет стараться их изолировать.

Гудок теплохода прервал мои мысли, и я пошёл к себе в каюту. На теплоходе царило веселье. «Странно, – думал я, – неужели, кроме нашей группы, все эти туристы остались равнодушными, увидев храмы в таком печальном состоянии?» До меня никак не могло дойти, что они давно привыкли видеть повсюду в своей стране храмы ещё и в худшем состоянии. Да и ехали многие туристы на Валаам не ради святынь, а чтобы полюбоваться природой и насладиться прекрасными видами, а те, кто прихватил с собой фотоаппарат, могли ещё и сделать несколько снимков на память, и они были счастливы, что всё это получили. Ну а храмы для них были всего лишь частью пейзажа, пусть даже очень привлекательной частью, но не более того. А может, я всё-таки в этом был неправ? Или не совсем был прав. Очень мне тогда хотелось на это надеяться.

Как матушка Варвара навестила преподобного Серафима Вырицкого

Мне вспоминается, как на рубеже 1980-х, на Светлой седмице настоятельница Пюхтицкой обители матушка игумения Варвара (Трофимова) с материю Георгией (впоследствии игуменией Горненской обители в Иерусалиме) поздравляли с Пасхой всех нас: они обходили с подарками и славлением – пением праздничных песнопений – не только келии сестёр, но не оставляли без внимания и дома духовенства и тех мирян, которые жили неподалёку от обители. Не оставались без праздничных подарков и некоторые эстонские семьи, которые, хоть и не были православными, но особо дружелюбно относились к монастырю.

Прекрасно помню, как в один из дней Светлой седмицы матушка с материю Георгией пришли в гости к нам с женой с пасхальными подарками, с большущим куличом и необыкновенно вкусной пюхтицкой пасхой. Первым делом мы все вместе пропели пасхальное славление, затем сели пить чай. Напротив стула, где сидела матушка, в углу комнаты стояла гитара. Бросив несколько раз взгляд в сторону гитары, матушка спросила: «сыграете что-нибудь нам с материю Георгией?» Я встал из-за стола и взял гитару. Немного смущаясь, я сказал, что могу спеть пасхальный стих собственного сочинения. Матушка с материю Георгией оживились и в один голос воскликнули: «Так вы ещё и песни пишете?» – «Ну да, в свободное от церковных служб время», – попробовал я отшутиться, ещё больше смутившись, но отступать было некуда. Я запел под гитару свой стих, следя за интонацией и напряжённо пропевая ещё не совсем запомнившийся текст. Когда я закончил петь, матушка игумения сказала мне серьёзно, без улыбки: «Даёте слово, что споёте этот стих на общей трапезе для сестёр?» – «Даю», – покорно ответил я. Едва я успел ответить, как игумения Варвара протянула руку к гитаре, которую я тут же ей подал. Все удивлённо затихли и переводили взгляд то на лицо матушки игумении, то на гитару. Между тем матушка принялась настраивать гитару, вернее, перестраивать с шестиструнного испанского строя на строй русской семиструнной гитары. Я это понял, потому что в детстве начинал учиться на семиструнной гитаре, и только в восьмом классе стал переучиваться на «шестиструнку», когда последняя, как более модная, пришедшая с Запада, стала вытеснять нашу русскую «семиструнку». Закончив настраивать гитару, матушка в медленном темпе проиграла несколько первых тактов известной пьесы для гитары «Гибель ‟Титаника»» и потом произнесла с улыбкой: «Нет, не получается. Не хватает мне ещё одной струны. Я ведь училась играть на семиструнной гитаре, а это шестиструнная». На этих словах мы, слушатели, дружно поаплодировали исполнительнице в игуменском достоинстве, а я шутливо извинился, что не догадался раздобыть для такого случая семиструнную гитару. Матушка на шутку ответила шуткой – и тут же спохватилась, что им с материю Георгией предстоит ещё посетить с пасхальными подарками другие дома.

Я проводил гостей до калитки и, вернувшись домой, взял гитару и попробовал повторить те несколько тактов грустного вальса, сыгранных игуменией Варварой. Потом вспомнил услышанный от матушки только что, за чаем, такой живой её рассказ в лицах о том, как она, будучи ещё девчонкой, приехала из Луги в Вырицу к иеросхимонаху Серафиму (Муравьёву) (с 2000 года – преподобный Серафим Вырицкий), знаменитому уже тогда своей прозорливостью старцу.

– Я, – рассказывала матушка, – увидев, что у келии старца толпится народ, поняла: кто-то из этих людей надеялся по молитвам отца Серафима узнать о своих без вести пропавших мужьях, отцах, детях; кто-то из них ещё не успел оправиться от скорби после полученной «похоронки» и пришёл за словом утешения. Но у меня, – продолжала матушка, – было только желание посмотреть на старца и получить благословение, поэтому мне было неловко перед этими людьми. В нерешительности я поднялась по ступенькам крыльца и остановилась. Вдруг дверь отворилась, и пожилая женщина монашеского вида внятно произнесла: «Где здесь девушка из Луги?» Никто не отозвался. Женщина повторила свой вопрос, и тут все уставились на меня. «Ты, должно быть, из Луги? – раздражённо спросила меня рядом стоящая женщина и, не дожидаясь ответа, слегка подтолкнула меня. – Так иди же, старец тебя зовёт».

«Как он узнал, что я из Луги? Он ведь не видел меня, и я ни с кем в очереди не говорила о себе», – пронеслось у меня в голове, пока я шла к келии отца Серафима. Войдя, я увидела седовласого старца, лежащего на постели. Вид у него был уставший и бледный. Слегка приподняв голову, он поздоровался со мной и спросил, с чем я пожаловала к нему. Я смущённо ответила, что никакого особого дела у меня к нему нет, я просто хотела посмотреть на старца.

«Ну, смотри», – сказал отец Серафим и улыбнулся. Затем, выждав минуту, он подозвал меня к себе и благословил крестным знамением. Внимательно глядя на меня, он отчётливо произнёс: «Сейчас тебя, Валя, покормят, затем возвращайся домой. Выйдешь на дорогу, увидишь большую грузовую машину, остановишь её, она тебя прямо до Луги и довезёт». Так всё и было, – закончила матушка свой рассказ, – только вышла на дорогу – идёт большая машина с грузом, остановила её и через пару часов была дома, в Луге.

Да, – думал я, размышляя в те минуты над только что услышанным, – такие встречи не проходят для души бесследно. Должно быть, эта встреча подтолкнула будущую игумению к избранию монашеского пути. А может, старец Серафим предсказал ей что-то об этом её будущем монашеском пути, о чём она просто не упомянула в своём рассказе? Что ж, вполне может быть.

Должен сказать, что после этого рассказа матушки игумении меня долго не оставляли мысли об отце Серафиме и подобных ему подвижниках, на долю которых выпал жребий – в тяжёлое военное и послевоенное время утешать и ободрять людей, вселять в них веру и молиться за них, не жалея своих сил и времени.

Схимницы Алексия и Мария

Особое место, или, если угодно, особую келию в моей памяти занимают две схимницы Пюхтицкой обители: схимонахиня Алексия и схимонахиня Мария. Это были первые увиденные мной живые схимницы: они медленно передвигались в храме и по монастырю, каждая – в сопровождении послушницы, опираясь то на руку послушницы, то на посошок, а то и на оба подспорья сразу. В своих особых расписных чёрно-белых схимнических облачениях с крестами, будто в погребальных пеленах, они неизбежно приковывали к себе внимание туристов и таких неофитов, каким был я, в то далёкое время конца 1970-х. О матери Алексии говорили в монастыре, что она была одной из тех девочек-сирот, которые жили в приюте княгини Елизаветы Шаховской на «горке». Сразу же из приюта она поступила в монастырь и, пройдя многие послушания, удостоилась должности благочинной монастыря. Многие сёстры помнили её ещё молодой, высокой и крепкого телосложения. Мне было сложно представить её такой, поскольку, когда я её увидел впервые, она была уже сухонькой, маленькой и ссутулившейся пожилой монахиней. При этом привлекала благородная мягкость её лица. Живые карие глаза излучали доброту, и во всём её облике чувствовалось неизменно доброжелательное отношение ко всем – вплоть до невоспитанных туристов, которые с нескрываемым любопытством беззастенчиво разглядывали её. Однако более всего меня поразил рассказ сестёр обители о том, что мать Алексия, прожив всю свою жизнь в монастыре, никогда не выезжала за его пределы. С одной стороны, – размышлял я, пытаясь «переварить» столь редкий биографический факт, – понять её можно: сирота, куда ей было ехать, к кому? Но неужели не хотелось ей взглянуть хотя бы однажды, как бегут по улицам потоки машин и снуют туда и сюда люди в больших и шумных городах хотя бы для того, чтобы лишний раз убедиться в правильности избранного пути? Или наблюдательному взгляду матери Алексии хватало встречи с миром в лице паломников и туристов – того, что она могла видеть каждый день в монастыре, да ещё рассказов сестёр о мирской жизни (а многим из них было что рассказать о радостях и скорбях жизни в миру)? Одним словом, попытки логически объяснить себе этот поразительный факт ещё больше углубили то чувство уважения к матери Алексии, которое я стал испытывать к ней с самого начала. Она окончила свою схимническую жизнь, когда я ещё служил диаконом в обители, и мне довелось поучаствовать в её отпевании и погребении на монастырском кладбище. Сразу после её погребения отец Гермоген должен был совершить положенные молитвы в опустевшей келии покойной матери Алексии и позволил мне пойти вместе с ним. Это была небольшая, довольно светлая комната с двумя окнами, выходящими на северо-восточную часть Успенского собора. Полки с книгами аскетического содержания и обилие икон на стенах – вот то, что бросилось мне в глаза, едва я переступил порог. Кто- то ведь жил здесь и до матери Алексии, кто-то опять займёт эту келию с видом на собор, почти под самой монастырской надвратной звонницей, и так будет, возможно, до скончания века, размышлял я, выходя из опустевшей на время келии матери Алексии, и от этого на душе становилось спокойно.

Что касается схимонахини Марии, то она жила в келии с северо-западной стороны собора, и её окна, так же, как и у схимонахини Алексии, выходили на собор, так что она могла видеть всех входящих в собор и выходящих из него через главные его западные врата. Роста схимонахиня Мария была также небольшого, как и схимонахиня Алексия, только, пожалуй, более ширококостной. Её лицо не казалось мне таким выразительным, как у схимонахини Алексии, но тем не менее её взгляд и улыбка тоже были добрыми и приветливыми, и в то же время в её лице была какая-то отрешённость от всего земного. При ходьбе схимонахиня Мария заметно прихрамывала, на что, впрочем, можно было бы не обратить особого внимания, учитывая её возраст, если не знать истории, связанной с появлением у неё этой хромоты.

Оказывается, в детстве будущая схимница едва не потеряла ногу из-за какого-то опасного заболевания. Родители, сильно обеспокоенные болезнью дочери, возили её от одной медицинской знаменитости Петербурга к другой, но болезнь не отступала, а, наоборот, прогрессировала. Наконец кто-то из друзей родителей посоветовал им немедленно отправиться за помощью в Кронштадт, к отцу Иоанну Сергиеву. К счастью, верующим родителям было хорошо известно, кто такой отец Иоанн и где его искать, и они, не мешкая, отправились в Кронштадт. Отец Иоанн со свойственным ему состраданием отнёсся к больной девочке и её родителям. Он тут же совершил, как было у него заведено в подобных случаях, чин малого освящения воды и после продолжительной молитвы, благословив ребёнка, предсказал, что девочка поправится, но будет немножко прихрамывать. Так оно и произошло.

Услышав этот рассказ от кого-то из пюхтицких сестёр, я уже не мог не замечать этого прихрамывания матери Марии и смотрел на её неровную походку как на чудо. На память при этом неизменно приходили те удивительные слова Евангелия о борьбе с греховными помыслами, которые Господь облёк в форму притчи: «…Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки её: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну…» (Мк. 9, 45). Выходит, что до Царства Божия едва ли можно дойти грациозной походкой. Вот схимница Мария и «дохромала» до своего спасения, доказательством чего для меня стала её внешняя, то есть физическая хромота.

Много позже, служа на приходе, мне довелось отпевать нашего прихожанина, который в результате тяжёлой болезни незадолго до кончины потерял один глаз. Перед отпеванием на литургии в этот день в храме (так совпало, и многие отметили это удивительное совпадение) как раз читали рядовое евангельское зачало от Марка, в котором говорилось: «…Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную» (Мк. 9, 47). Этот прихожанин тоже прошёл свой путь отречения от мирских соблазнов, то есть, выражаясь языком притчи, «вырвал глаз» – и затем, безропотно претерпев тяжелейшую болезнь, удостоился христианской кончины. Размышляя над этими и подобными им христианскими судьбами, невольно вспоминаешь слова из завещания архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Знает Бог, как спасать любящих Его».

Сапожок матери Паисии

Пожилая, маленькая, сухонькая, юркая. Походка стремительная, шаг широкий; словоохотливая – мимо тебя не пройдёт, обязательно остановится хоть на пару слов. Открытая и доброжелательная, но и прямолинейная, за что, поговаривали, мать Паисию (Наумову; 1913–1990) некоторые сёстры недолюбливали.

Такой или почти такой рисует мне сегодня воображение портрет матери Паисии спустя много лет. Спрашиваю себя: почему я помню мать Паисию лучше некоторых других сестёр из того времени, когда я начал служить диаконом в Пюхтицкой обители? Думаю, потому, что мать Паисия как-то особо дружелюбно отнеслась к нам с женой с самых первых дней нашего появления в обители.

Может быть, моё или наше с женой общение с материю Паисией оставалось бы таким же, как и со многими монастырскими сёстрами, то есть по большей части кратким и по какому-нибудь конкретному делу, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что дверь и два окна келии матери Паисии выходили на алтарную часть монастырского собора, в которой и по сей день существует внушительных размеров металлическая дверь, ведущая в ризницу и алтарь. Священники и диаконы, либо опаздывающие на службу, либо по какой-то причине не желающие иной раз проходить в алтарь через весь храм, часто пользовались уличной дверью со стороны алтаря, чтобы прямо со двора попасть в алтарь или, наоборот, выйти из алтаря в монастырский двор без риска быть остановленными кем-либо в храме, когда или времени на разговоры не было, или не хотелось ни с кем встречаться. Правда, тут надо было миновать ещё один «кордон» – келию матери Паисии.

Благодаря своему вышеописанному расположению келия матери Паисии могла служить для неё прекрасным наблюдательным пунктом, дающим исчерпывающее представление о ежедневном передвижении духовенства по этой хоть и небольшой, но важной части монастыря. Впрочем, не хочу, чтобы у кого-то создалось впечатление, будто мать Паисия от скуки с утра до вечера либо сидела у окошка, либо прохаживалась у своей келии, наблюдая за тем, кто и куда направляется, и ища повод поговорить.

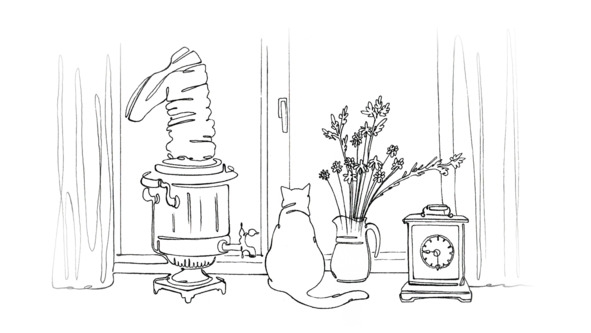

Как и каждая сестра обители, мать Паисия на протяжении целого дня чередовала труд с молитвой, поскольку праздность, то есть пустое времяпрепровождение, по убеждению монахов, есть худший враг человека. Поэтому в монастыре, по моим наблюдениям, чего-чего, а работы всегда хватало всем – и молодым сёстрам, и пожилым. Стало быть, речь здесь может идти только о тех немногих часах отдыха в келии, которые столь же необходимы монахам, как молитва и труд. Вполне естественно, что пожилым сёстрам для восстановления сил требуется больше времени, чем молодым. Следовательно, если молодые сёстры в будний день после полунощницы, наспех позавтракав, должны были разойтись, а то и разъехаться по послушаниям, то сёстры пожилые могли нередко остаться и на литургию, потом позавтракать и не бежать сломя голову, а всё так же неспешно отправиться на место послушания. Вот и мать Паисия после литургии возвращалась в свою келию, и если дело было в тёплое время года, то открывала в обе створки окна и ставила на подоконник старинный самовар с углями.

И когда ты выходил из храма через алтарь, то, даже не глядя в ту сторону, можно было догадаться по приятному запаху дымка древесных углей, что матушка в своей келии готовится к чаепитию. Если в этот момент у самовара виднелся белый летний апостольник матери Паисии, то уже было невозможно не остановиться на минуту-другую у гостеприимного окна. Иногда во время беседы к окошку неслышно подходила кротко улыбающаяся инокиня Никандра – проживавшая вместе с материю Паисией монастырская сестра – и, поздоровавшись, тут же исчезала в таинственной глубине келии.

Особым аксессуаром самовара матери Паисии, вызывавшим неизменные улыбки всех, кто хоть одним глазком мог увидеть это далекое от современности чаепитие, был хромовый сапожок. Надетый на трубу самовара, как на солдатскую ногу, сапожок весело плясал под рукой матери Паисии, от чего самовар начинал важно пыхтеть, напоминая собой генерала на плацу. Говорят, что когда-то очень давно какой-то смекалистый солдат догадался в сырую ненастную погоду снять свой сапог и, надев его на трубу походного самовара, раздуть плохо разгоравшийся огонёк.

Вопрос, откуда у матери Паисии взялся самовар, думаю, заслуживает своего исследования. Бывало, кто-то из будущих сестёр, уходя в монастырь и обрывая все вещественные связи с миром, мог, тем не менее, прихватить с собой в монастырь какую-нибудь полезную в быту вещицу. Так, одна женщина, принятая в Пюхтицы уже в немолодом возрасте, умудрилась протащить с собой большую тумбочку, отчего получила в обители прозвище «Мария с тумбочкой». Что же касается матери Паисии, если принять во внимание, что прибилась она к монастырю в пятнадцатилетнем возрасте, то трудно представить себе молоденькую девушку, в обнимку с самоваром бегущую от мира в монастырь. Скорее всего, мать Паисия унаследовала этот старинный самовар или от своей монастырской старицы, или ещё от кого-то из сестёр обители. А уж пользоваться самоваром людей того времени учить было не надо, тем более что была она родом из Причудья, где самовар на углях и в наше время в чести.

Как бы то ни было, неоспоримым фактом остаётся то, что перед завтраком, по словам самой матери Паисии, она должна была обязательно выпивать две-три чашки чая, чтобы, как выражалась она, «прополоскать кишочки». Разумеется, никому в голову не могло прийти осудить мать Паисию за такую невинную привязанность к самовару, впрочем, как и за то, что мать Паисия знала толк в хорошей бане с берёзовым веником. Одна монахиня рассказывала, что однажды, ещё будучи ребёнком четырёх-пяти лет, пошла она со своей матерью в монастырскую баню. Оказавшаяся там мать Паисия быстро взяла ребёнка в свои руки и, заверив мать, что знает, что делает, повела девочку в парную. Положив в парной малышку на полок, мать Паисия стала охаживать её берёзовым веничком, приговаривая: «Замуж не ходи! Замуж не ходи!» Ребёнок тот, надо сказать, был очень домашним и воспитывался в семье со строгим церковным укладом, так что в эти свои четыре-пять лет девочка ещё не знала, что значит пойти замуж. «Куда не ходи?» – недоумевал ребёнок, вдыхая аромат свежего веничка и пытаясь понять детским умом суть наставления пожилой монахини, но так и не понял. Однако то удивительно и внимания достойно, что этот «банный наказ» матери Паисии имел далеко идущие последствия: когда девочка выросла, то замуж не захотела, а ушла в монастырь.

Как-то раз мать Паисия во время нашей беседы поставила рядом с самоваром старинного вида часы. «Каминные», – пояснила она мне будничным тоном, будто камин, а к нему и каминные часы были неотъемлемой принадлежностью монашеской келии. Открыв затем заднюю дверку часов, мать Паисия достала маленький ключик, после чего послышалось характерное поскрипывание сжимающейся пружины – несколько секунд, и часы заиграли мелодию, напомнившую мне «Меланхолический вальс» Даргомыжского.

– Что это за мелодия, не знаете? – спросил я мать Паисию.

– Кому принадлежит, не знаю; знаю только, что называется она «Прошедшее время», – задумчиво ответила мать Паисия и вдруг предалась вслух воспоминаниям.

– Раньше, – сказала она, – бывала часто у меня одна паломница, пожилая женщина из Таллина. Почти каждый раз просила она, чтобы я дала послушать ей эту мелодию. Слушает и плачет. «Ну что ты всё плачешь?» – спрошу её. А она мне: «Так ведь мелодия эта говорит мне о моём прошедшем времени. Жизнь прошла, а я и не заметила».

– Кстати, – продолжила мать Паисия, – есть у меня ещё такие же часы, но с другой мелодией.

И, отойдя от окна, мать Паисия тут же вернулась с часами в руках: точь-в-точь такими же по внешнему виду, как и первые.

– Нравятся? – вдруг неожиданно спросила меня мать Паисия и, не дожидаясь ответа, рассмеялась и сказала: – Ну, значит, пришло время мне с ними расстаться.

С этими словами мать Паисия вручила мне часы. Я стоял растерянно у окна келии матери Паисии, держа в руках часы, и бормотал что-то о том, что не стоило бы ей расставаться с такими редкими часами, тем более что наверняка у неё с ними связано что-то личное, какие-то воспоминания. Но мать Паисия в своём решении осталась непреклонна. И сделала она это с такой лёгкостью, как будто только ждала случая.

Когда матери Паисии исполнилось 77, стала она всё больше жаловаться на недомогание и слабость, так что в конце концов священники вынуждены были приходить причащать её в келии. И вот однажды монастырский священник пришёл её причастить и вдруг слышит от матери Паисии: «Я сегодня умру, позовите матушку игумению».

Хоть и не заметил тот опытный священник каких-то явных признаков, что больная, выражаясь церковным языком, «зрит к смерти» – уж очень она была как всегда словоохотливой и внутренне бодрой, – но пожелание матери Паисии передал незамедлительно. Матушка игумения, как говорили сёстры, услышав, что мать Паисия приготовилась умирать, или засомневалась в истинности предчувствия монахини, или сама была больна и не смогла пойти, отправила к больной свою ближайшую помощницу мать Георгию (Щукину). Каково же было удивление матушки Варвары, когда мать Георгия, вернувшись через несколько минут, взволнованно сообщила, что застала мать Паисию уже бездыханной.

Известие о том, что мать Паисия преставилась сразу после святого Причастия, вмиг облетело обитель, вызвав у сестёр удивление и то чувство радости, которое мы порой испытываем за ближнего, когда его, скромного труженика, вдруг награждают у нас на глазах какой-либо очень высокой наградой.

Припоминаю, что в те дни, когда можно было побеседовать с материю Паисией у самовара с сапожком, мне казалось, что вся её жизнь в монастыре – это какие-то нескончаемые каникулы в родной для неё стихии. Сейчас я понимаю, что мои представления о жизни сестёр и матери Паисии, в частности, были очень поверхностными. Да и кто может постичь весь путь борьбы со страстями каждой монастырской сестры?

Как ни странно, увидеть мать Паисию с другой стороны её монашеской жизни помог мне портрет работы художника Александра Шилова: «В келие. Матушка Паисия. Пюхтицы. 1988 г.». Она смотрит с портрета глазами человека, который знает всё о взлётах и падениях и о «едином на потребу». Вглядываясь в знакомые черты, я пытался вспомнить, видел ли я когда-нибудь мать Паисию такой, как на портрете. Да, пожалуй, пару раз видел. Один раз – когда мать Паисия, заговорив о монашеских обетах, взяла двумя руками края рясы и, потрясая ими, сказала: «За эти подолы мы ответим пред Богом». И в другой раз, когда в разговоре обмолвилась, что, по её мнению, нет ни одной сестры в монастыре, которая хотя бы однажды не стояла с чемоданом у монастырских ворот с намерением покинуть монастырь навсегда. Правда, мать Паисия не уточнила, в мыслях ли только или в действительности случалось такое с сёстрами.

Ещё припомнилось мне, с каким уважением мать Паисия говорила о «старых», по её выражению, сёстрах, которые были для неё образцом монашеской жизни. Но с особой любовью и с какой-то торжественностью она всегда произносила имя матери Екатерины (Малков-Паниной – в 2018 году прославлена в лике святых как блаженная Екатерина Пюхтицкая). Да и как понести тяготы монастырской жизни, если вокруг не было бы с кого взять пример?

Впрочем, пожалуй, бывает, что и есть с кого взять пример, да мы не хотим этого замечать. Так, довелось мне когда-то сблизиться в Ленинграде в церковном хоре с одним певчим. Он часто бывал в Псково-Печерском монастыре и каждый раз, возвращаясь оттуда, с восторгом рассказывал мне о том, какой это замечательный монастырь и какие там удивительные монахи. Но скоро я стал замечать, что чем больше он хвалил печерских монахов, тем с большим пренебрежением отзывался о священниках храма, где мы пели. В конце концов он стал утверждать, что все здешние священники «духовно мёртвые, а вот печерские монахи – это совсем другое дело». Через некоторое время певчий этот ушёл в монастырь. Правда, по какой-то причине не в Печоры – в другой. Как-то я приехал в тот самый монастырь и встретился с ним. К тому времени он был уже иеродиаконом. В разговоре со мной он постоянно выражал недовольство и монастырскими порядками, и наместником, и своим послушанием. Одобрительно он отзывался только о монастырской кухне. Даже о Печерском монастыре, которым прежде так восхищался, он стал говорить с пренебрежением. Позже я узнал от наших общих знакомых, что этот иеродиакон пристрастился к вину и вышел из послушания наместнику. Он умер внезапно примерно в 40 лет.

Похожие истории, с которыми мы встречаемся и на страницах древних патериков, и в современной жизни, говорят нам о том, насколько же важной является та добродетель, которой обладала мать Паисия: разглядеть в живущих рядом с тобой – в данном случае в «старых» сёстрах обители – высокий пример иноческой жизни, считая себя по сравнению с ними духовно совсем незрелыми, а ещё лучше – новоначальными.

Давно уже не появляется самовар с сапожком на окошке келии, где жила когда-то мать Паисия, но каждый, кто знал её, проходя мимо этой келии, взглянет на её окна и с улыбкой скажет: «Какие же они были замечательные, эти „старые“ сёстры!».