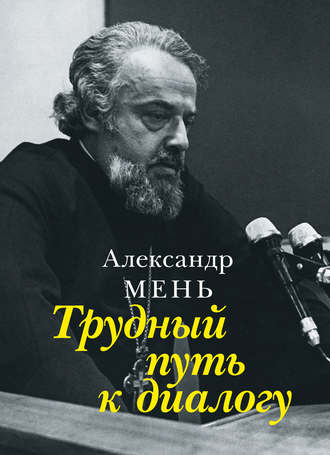

протоиерей Александр Мень

Трудный путь к диалогу

Владимир Тендряков, как и многие другие, склонялся к мысли, что моральные законы есть и они принадлежат к сфере социальной. Но ведь социум складывается из личностей, из личных воль. И социумы бывают разные. Если мы говорим, что угнетение рабочего класса, о котором писал Маркс, «казарменный социализм» Сталина или нацистский порядок – историческое зло, то мы все равно даем оценку с какой-то высшей этической позиции, а не просто с социальной. Когда мы осуждаем угнетение как зло, мы сознательно делаем нравственный выбор, становимся на сторону страдающих. А ведь возможен и другой подход, исходящий из права сильного, из права победителя. Для тех, кто видит в человеке лишь эфемерный продукт природы, после которого не останется ничего, кроме «лопуха на могиле», как выражался Ф. М. Достоевский, забота о страждущих, нравственные заповеди – поистине «ненужные вещи», старый хлам.

Бывали, правда, люди, которые, отказавшись от веры в высший источник этики, все же отдавали свои силы, свои дарования и даже жизнь «на благо народа». Но ведь они сохранили безотчетную веру в те ценности, которые впитали с молоком матери из христианской традиции. Вера Фигнер постоянно читала Евангелие, а Желябов на суде заявил, что, хотя и порвал с Православием, верит в завет Иисуса Христа «бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать». Вспомним также, что большинство русских демократов-шестидесятников вышло из семинарий и священнических семей.

Но связь с религиозной традицией, при сознательном ее отрицании, рано или поздно слабеет и выветривается. Возникает роковой вакуум, в который всегда готовы хлынуть черные потоки. Итог же получается самый плачевный.

Наркотики были известны уже в первобытном обществе, а возраст виноделия насчитывает несколько тысяч лет; но только духовный вакуум XX века превратил пьянство и наркоманию в национальное бедствие у нас и во многих других странах. Это красноречивый признак того, что человечество переживает тяжкий кризис. Оно обокрало себя, оторвалось от вечных источников, которые тысячелетиями питали его духовное развитие.

Но разве не вдохновляли человека иные, нерелигиозные формы веры? Вера в человека, в науку, в прогресс, вера в непогрешимость мудрых вождей. Однако такие формы веры рано или поздно оказывались не чем иным, как идолопоклонством. Они рушились, нередко погребая под развалинами своих приверженцев.

Только вера в высший смысл жизни, высшую цель бытия, в объективный характер этических требований, иными словами, вера религиозная, составляла на всем протяжении истории корневую опору нравственности и источник культурного творчества. Такая вера и есть источник познания добра и зла.

Разумеется, неверно было бы утверждать, будто люди религиозные всегда соответствовали начертанному перед ними идеалу. Однако идеал был, будил совесть‚ постоянно напоминал о себе. Пушкинский Борис Годунов мучился, сознавая тяжесть содеянного им; даже Ивана Грозного порой посещали приступы раскаяния. И трудно ему было спорить с обличавшим его митрополитом Филиппом. Но представим себе на их месте кого-нибудь из опричников Гиммлера или Берии. У них-то проблем, наверно, уже не было.

Любой историк, занимающийся социальными вопросами, хорошо знает, что сто лет назад преступление, особенно тяжкое, было в России событием чрезвычайным. А сегодня? Едва ли тут нужны комментарии.

А откуда же, скажут тогда, зло, творившееся во имя самой религии, откуда нетерпимость, фанатизм, преследование инакомыслящих? Я не буду и не могу говорить за мусульман, индуистов или сикхов. Но все же отмечу, что и в их среде подобные эксцессы не были продиктованы требованиями самой веры. Напротив, они явились ярким примером измены религиозным заповедям, доказательством того, что человеческие души еще не были преображены религией. Но эти измены не составляют основного фона религиозной истории Востока. Напомню хотя бы о терпимости и гуманности ряда средневековых исламских халифатов, где находили убежище люди, гонимые в Европе.

Если же говорить о нас, христианах, то здесь дело обстоит совсем просто. Возьмем, в частности, вопрос о казнях еретиков, иноверных, инославных. Когда Грозного спросили, как с ними поступать, он ответил: обращать в истинную веру. Добровольно? – уточнили спрашивавшие. – Да. – А если не согласятся? – Тогда всех утопить.

Иначе смотрел на дело великий православный подвижник Феодор Студийский. В письме к епископу Феофилу он прямо утверждал, что нельзя не только еретиков казнить, но даже желать им зла. В том же духе высказывались св. Афанасий Александрийский, которого называют «отцом Православия», и св. Нил Сорский, один из духовных вождей древнерусских «нестяжателей».

Вопрос, кто был верен Евангелию: царь Иван или эти святые, звучит вполне риторически.

Иисус Христос назвал важнейшими две заповеди: «любовь к Богу и любовь к ближнему». И чтобы кто-нибудь не решил, что «ближний» – это соплеменник и единоверец, Он рассказал притчу о милосердном самарянине. Некий иудей, ограбленный и раненный разбойниками, лежал у дороги. Мимо прошел священник, а затем храмовый служитель. Ни тот‚ ни другой не обратили на пострадавшего внимания. Помощь же оказал ему неизвестный самарянин, человек иного племени и к тому же считавшийся еретиком. Не спрашивая ни о чем, он перевязал раны незнакомца, отвез его на постоялый двор и заплатил за него. Рассказав притчу, Христос спросил: кто же был ближним для этого человека? Тот, кто проявил к нему милосердие, – вынужден был ответить ему собеседник. – Иди, и ты поступай так же, – сказал Христос.

«Чем выше религия, тем труднее человеку усвоить ее». Эта мысль Томаса Элиота в первую очередь относится к христианству. Она объясняет, почему многие его исповедники не только отступали от Евангелия, но и маскировали свои амбиции, грехи, узость и эгоизм дымовой завесой «высших соображений». И в этом у нас, христиан, проявлялись черты, свойственные всем людям, приверженцам всех вер. Причем не следует здесь обязательно видеть сознательное двуличие. Инквизиторы искренне считали казни еретиков «деянием веры». (Таков буквальный смысл слова «аутодафе».) Те, кто сжег в срубе протопопа Аввакума, были, вероятно, убеждены, что совершили благое дело. Вспомним, что фарисеи, которых Христос сравнивал с украшенными гробницами, внутри которых лишь гниющий прах, смотрели на себя как на оплот благочестия и набожности.

Итак, дело не в самой вере как таковой, а в ее извращениях. Точнее, в «закрытом», агрессивном типе религиозности, которая содержит проекцию наших страстей или несет на себе печать социального и нравственного окостенения.

То, что такая религиозность существует, не удивительно. Куда удивительнее, что через глухую плотину человеческого несовершенства все же пробиваются струи живой воды – открытой духовности, ориентированной на две главные заповеди о любви к Творцу и к людям.

Эта духовность, которая нашла свое высшее воплощение в Евангелии, не бездумная вера в новую теорию, в отвлеченную концепцию; она основана на живом внутреннем опыте, на достоверности встречи с Запредельным. Она не унижает разум, а лишь показывает, что пределы рационального познания не безграничны. Она допускает осмысление опыта. Именно она и дает нам критерии для различения добра и зла, высшее обоснование этики.

Предвижу, что те, кто хотя бы поверхностно знаком с Библией, могут спросить: почему же в ней говорится, что Творец запретил человеку вкушать от древа познания добра и зла? Но древо это отнюдь не символизирует только нравственные понятия, которые Бог якобы скрыл от людей. В Библии «познать» – значит владеть, а «добро и зло» – идиома, обозначающая все созданное. Речь идет о притязании человека властвовать над миром независимо от Бога, распоряжаться им по своему усмотрению. В том числе – по-своему строить этические принципы. Это и означает желание «быть, как боги».

Библия учит, что хотя человек создан по образу и подобию Творца, однако не в нем самом заложены основы истинной жизни. Эта жизнь должна осуществляться в свободном согласии с Божественной волей. Таков глубокий непреходящий смысл библейского сказания об Адаме, который часто затемнялся насмешками и упрощенными толкованиями.

Понять, каким образом в человеке возобладали самость, своеволие, ложное самоутверждение, не так уж трудно. Ведь, по словам апостола Павла, трагедия Адама повторяется в каждом из нас. Это исконный недуг человечества, преодоление которого возможно лишь на путях возрастания в нем черт богоподобия, возрастания, сменившего у Homo Sapiens биологическую эволюцию. Процесс этот сложен и исполнен драматизма. Слово «дух» Библия нередко употребляет в негативном смысле. В силу заложенной в него свободы человек может направлять свою духовность ко злу. Вот почему Библия уделяет так много внимания борьбе между духом корыстной самости и духом открытости к Богу и Его завету. Вот почему в ней встречаются мрачные страницы, порой пугающие и отталкивающие тех, кто впервые ее открывает. Ведь Библия не только книга о вере и о Боге, но и о нас, людях; и изображает она нас с беспощадной правдивостью.

В то же время Библия – книга о противостоянии. Хотя человек часто заявлял: «Да будет воля моя!», всегда находились души, готовые внимать и повиноваться зову Вечности.

Принося на алтарь жертвы, древний человек зачастую искал не подлинного единения с Творцом, а только Его даров. Однако библейские пророки решительно изобличали эти попытки «задобрить» Небо в утилитарных целях. Жертвоприношения убийцы равносильны кощунству, учили они. «О человек! – читаем мы в книге пророка Михея. – Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Пророки заповедали любить Создателя всем сердцем и ближнего, как самого себя.

Эти фундаментальные основы этики освящены, закреплены и углублены в Евангелии. В сфере нравственной оно продолжает пророков, хотя многие из широко признанных в древности этических норм Христос отклонил. В частности, это касается клятвы и долга «священной мести».

Юридическому правилу справедливости «око за око» Он противопоставил умение прощать (шекспировский Гамлет об этом либо не знал, либо не помнил). Свою заповедь о высшей самоотверженной любви Христос называет «новой». Его завет «отвергни себя» направлен против самого средоточия греха – эгоцентризма.

Следование Христу формирует дух, открытый небесному Отцу, людям, всей твари. Ведь и природа создана Творцом, а следовательно, ее дети – наши младшие братья и сестры, как любил их называть Франциск Ассизский.

Пусть человек вознесен над миром, ему при этом заповедано «возделывать и хранить» Божие создание. Ему важно помнить, что плоть его образована из «праха земного», что только печать Вечности делает его венцом творения. Не только в себе, но и в красоте Вселенной человек может увидеть отблеск Творца. Если перевести эту мысль на язык поэзии, то, пожалуй, лучше всего она выражена в строках Николая Гумилева:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

а жизнь людей мгновенна и убога.

Но все в себе вмещает человек,

который любит мир и верит в Бога.

В христианстве вера и этика нераздельны. «Вера без дел мертва», – говорил апостол Иаков. Люди, по известному сравнению сирийского подвижника аввы Дорофея, подобны радиусам: чем ближе они к центру, к Богу, тем ближе друг к другу.

Однако мы уже знаем, что на протяжении истории люди, формально принимая христианство, нередко искажали его нравственный смысл. Они превращали Весть о любви в орудие социального и духовного подавления. Эту тенденцию Достоевский олицетворил в образе Великого Инквизитора. Значение этого образа выходит далеко за пределы трагической измены Евангелию внутри церковной ограды. Великий Инквизитор имеет множество перевоплощений. Меняются лишь эмблемы: кресты, звезды, погоны, но суть остается той же.

Инквизитор вознамерился «исправить» Христа и утвердить жизнь на иных принципах. Он недаром напомнил об искушении Христа в пустыне, где Богочеловек отверг путь сатаны, путь рабства. Великий же Инквизитор считал, что прав был сатана, что благо для людей достигается лишь через ложь, корысть, порабощение.

Сумрачный герой Достоевского верно уловил, что диалог в пустыне указывает на важнейший водораздел, пролегающий между Христом и Его антиподом. Многое в евангельской этике проясняется, если подойти к ней в свете этого сказания о трех путях жизни, которые были предложены Христу искусителем и которые Он осудил.

«Преврати камни в хлебы». Таково было первое искушение. Оно означало, что во главу угла нужно поставить обещание материальных благ. Получив их, род людской обретет покой и счастье. Этот соблазн был и остается постоянным спутником развитых цивилизаций. Логика его проста. Накорми человека, и он будет готов на все. Без устали ищи все новые и новые источники пропитания; пусть кров и одежда становятся все лучше и совершеннее. Удовлетворяй потребности…

Но, быть может, это вовсе и не соблазн? Ведь и Христос не сказал, что человек может обходиться без «хлеба». Не Он ли однажды накормил голодную толпу?

Да, конечно, ответив сатане библейским изречением «Не хлебом одним будет жить человек…», Христос признал, что «хлеб» необходим. Но не только он.

Когда люди захвачены всепоглощающей погоней за материальными благами, они упускают нечто бесконечно важное. Становятся ненасытными. Бегут за призраком, который так никогда и не приносит им счастья, полноты жизни. Тупики современного мира – красноречивое тому доказательство.

Подлинному христианству чужд однобокий спиритуализм. Оно учит, что любовь к ближнему требует заботы и о его материальных запросах. Один из христианских мистиков говорил: если ты, созерцая тайну Всевышнего, вознесся духом на «седьмое небо», а рядом с тобой – человек, который нуждается в пище, сойди с «седьмого неба» и накорми его. Во все времена церковные общины и монастыри заботились о «хлебе», о делах практического милосердия. И сегодня борьба с нищетой и голодом в мире является священным долгом христиан. Героиня Сопротивления русская монахиня Мария, которая положила все свои силы на спасение обездоленных, и современная калькуттская подвижница мать Тереза – это лишь наиболее известные примеры такого служения. Однако оно питается духовными мистическими источниками. Несет любовь, пронизанную верой. Помнит, что человек нуждается и в другом, небесном Хлебе.

Соблазн заключен в абсолютизации материального, когда человек, по выражению Николая Бердяева, ищет не смысла жизни, а только благ жизни. Возмездием за это становится потребительство, рост эгоизма, притупление чувств, опустошенность. К требованию «хлеба» добавляется требование «зрелищ», этого эрзаца духовности. Практически «материализм» рождает неудовлетворенность, которая в свою очередь требует заполнения пустоты. Сфера «зрелищ» непрерывно расширяется. И конца этому не видно. А затем приходит час безумства, наркотиков, разложения. Такова расплата за третирование высшего начала в человеке. Ее едва ли предвидели создатели различных утопий…

Христианская аскетика исходит из ценностей, неведомых Великому Инквизитору. Она направлена на развитие в человеке его духовного ядра, что невозможно без контроля над инстинктами. Обуздывая их, она укрепляет в человеке те начала, которые отличают его от животного. «Общее правило физического поста, – говорит Владимир Соловьев, – не давай пищи своей чувственности; полагай границу тому убийству и самоубийству, к которым неизбежно ведет погоня за материальными удовольствиями, очищай и перерождай свою собственную телесность». Это, конечно, не значит, что Евангелие осуждает или унижает «плоть». Ведь, повторяю, Христос не сказал, что человеку «хлеб» не нужен. Он даже включил слова о хлебе в молитву «Отче наш». Однако, освящая плоть, природу, материальный аспект жизни, христианство недвусмысленно указывает на превосходство высшего духовного начала. Тело нуждается в «хлебе», дух – в Слове Божием. Пресыщенность угнетает дух. Сосредоточенность лишь на «пище и одежде» оборачивается отказом от подлинного достоинства человека как богоподобного существа.

Во втором искушении сатана предложил Христу привлечь людей Своей властью над законами природы. И опять-таки сила лжи заключалась в том что она содержала частичную, искаженную правду.

Библия учит, что человек призван «владычествовать» над природой. Но когда эта власть становится самоцелью, когда она осуществляется автономно, лишь ради самоутверждения, не сопровождаясь духовным совершенствованием, она становится разрушительной. Насилует природу, которая в свою очередь мстит за себя…

Техническая цивилизация начинает с задачи сделать жизнь удобней и создать быт, более достойный человека, но кончает тем, что ставит под угрозу само существование людей, жизни, Земли. Средства вытесняют цель. Люди становятся придатком мертвой «эволюции машин», угрожающей тотальной дегуманизацией.

В рассказе Рея Брэдбери «Будет ласковый дождь» мы видим сверхблагоустроенный дом, где на каждом шагу хозяев ждут услужливые механизмы. Но самих хозяев уже нет. Они исчезли, погибли, задушенные искусственным миром, который предназначали для себя. Раньше только фантасты говорили о бунте роботов. Сегодня мы знаем, что бунт этот уже начался. Утеряв духовные цели, человек теряет и контроль над силами природы, которые надеялся подчинить.

Техника есть человеческий способ приспособления к окружающей среде. Павел Флоренский называл ее «органопроекцией». Он имел в виду, что с помощью техники люди снабжают себя отсутствующими органами: полета, быстрого движения, дальновидения, манипуляции грузами и микрообъектами. Но когда в жизни человека главное место начинают занимать приспособительные функции, он фактически устремляется назад, в царство животных и растений. Техника, сама по себе нейтральная, становится троянским конем, который скрывает в себе источник гибели.

Из житий святых известно, что их понимали и слушались живые существа. Эти сказания содержат в себе как бы намек на возможность иного отношения между человеком и миром. Природа, частью которой является человек, может служить ему. Но служит, только находя в людях образ и подобие Творца. Более того, по словам апостола Павла, «вся тварь», вся природа, будет страдать до тех пор, пока люди не станут подлинными «детьми Божиими». Пока не начнут вовлекать космос во всеобщий процесс просветления, преображения, одухотворения. Это путь, противоположный тому технологическому деспотизму человека, который ведет к уничтожению природы.

Третье искушение связано с другой формой насилия, с властью человека над человеком. Сатана предлагает Христу пойти по путям «царств мира сего», по путям диктаторов и тиранов, которые заставляли людей обоготворять себя. Но Христос отверг путь насилия.

Богоподобие человека проявляется в даре свободы. Личной свободы. Духовное становление человека есть одновременно и развитие в нем свободы. Поэтому и само благовестие Христа оставляло за человеком право выбора. Не навязывало ему Истину. Принятие ее должно быть свободным актом воли.

Власть насилия, «вождизм» руководят животными сообществами. Соблазн уступить этим биологическим законам жизни означает опять-таки регресс, возврат от человеческого к звериному.

«Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою», – говорит Христос ученикам. В Его Церкви должна быть одна власть – власть любви и служения.

Однако Великий Инквизитор считает этот завет наивным заблуждением. Он циничный реалист. Он презирает людей и хочет спасти их от самих себя насильно‚ порабощая их якобы для их же собственного блага. И замысел этот был осуществлен. В Средние века – властителями клерикальными и светскими, а в наши дни – в разных вариантах на огромном пространстве от Мадрида до Пекина. Почти все было именно так, как задумал Инквизитор. В одном лишь он ошибся. Счастливее мир не стал. Напротив, он стал тонуть в море неисчислимых бедствий, пережил едва ли не агонию. Попытка «исправить подвиг Христа» оказалась миражем…

В этих трех искушениях содержится суровое предостережение человеческому роду. И напрасно перед лицом катастроф XX века многие сетуют: «Как Бог допустил?..» Да, Он допустил; допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей.

Я думаю, всем памятен зловещий образ «манкурта» в романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок». «Манкурт» был лишен памяти, он не мог оглянуться и осознать себя. Если мы останемся такими «манкуртами», если не поймем, что цивилизация в целом катится в пропасть, мы не сможем остановить ее движения вниз.

Библия повествует о том, как вавилонский царь Валтасар увидел на стене таинственные знаки. Он пировал, уверенный, что трон его прочен как никогда. И только пророк пояснил ему смысл огненных слов: царство Валтасара обречено.

Однако тиран не опомнился и продолжал свой пир. Той же ночью в столицу вступил враг, и Валтасар был убит.

Эта история чем-то напоминает нынешнюю ситуацию. Над миром уже вспыхнули тревожные знаки. Кольцо сжимается. Как писал поэт Александр Зорин:

Обложены со всех сторон.

Не до последних ли времен

дошли мы, ощутив усталость…

Одно, последнее осталось —

у Бога помощи просить.

Однако не следует думать, что эта мольба должна сводиться лишь к пассивному ожиданию «манны небесной». Вопрос в том‚ найдет ли в себе мир силы для покаяния, придет ли в себя, расшифрует ли смысл знамений, услышит ли голос пророков? А если это произойдет, от людей потребуется не только вера, но и действие.

Разумеется, здесь можно возразить: для подобного поворота нужно, чтобы все вняли пророческому голосу веры; а между тем есть немало людей, которые не желают или не в состоянии его услышать.

Это, конечно, так. Но когда в больном организме есть здоровые участки, они могут целительно повлиять на все тело. Вспомним, что Христос сравнивал Царство Божие, истинную жизнь, с закваской, которая действует медленно и постепенно. Поэтому даже для тех, кто далек от Благой Вести христианства или даже вообще от веры в верховный Источник различения добра и зла, рост очагов духа, пусть и неприметных, не пройдет без благотворных последствий.

«Свет во тьме светит», – читаем мы в Евангелии.

Этот свет утверждает достоинство человека. Он говорит о радости любви, свободного служения ближнему, самоотдачи. Он открывает перед личностью горизонты бессмертия. Он озаряет труд, познание, творчество, наполняет вечным смыслом красоту мира. Помогает раскрытию духовных даров в человеке. Он зовет нас к тому, чтобы быть не жалкой пародией, а истинным образом и подобием Творца.

В каждую эпоху, освобождаясь из-под гнета исторических и психологических искажений, дух Евангелия, живущий в Церкви, остается путеводной звездой, которая пламенеет среди расступившихся темных туч.

История имеет смысл, и я верю, что в ней не погаснут живые огни добра и правды.

Об этом думал Александр Солженицын, когда напомнил нам древнее изречение о праведниках, на которых стоит земля. Всей своей жизнью они отвечают на призыв таинственного Света и тем самым не позволяют миру погрузиться в непроглядную ночь.

Они всегда были. Они есть. Они будут.

А значит, у нас есть еще надежда.

(Статья была напечатана в газете «Советская культура», 1989, 21 октября, с. 14).