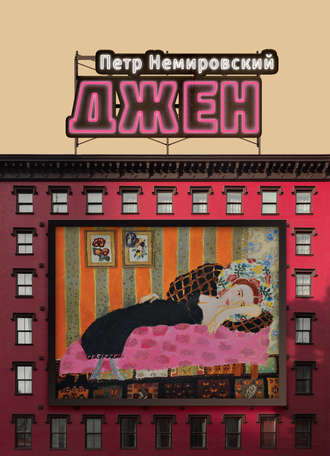

Петр Немировский

Джен

Глава 8

Дни напролет Френсис пропадал в студии Джеймса: учился звукозаписи, убирал там, пылесосил, относил почту. А в свободное время, когда зал был пуст (записывали порой и до полуночи, и до двух ночи), играл на пианино. Словом, парень оказался в правильное время в правильном месте.

Порой он делился со мной планами на ближайшее будущее: создать панк-группу под названием Crazy Brothers («Сумасшедшие братья»), записать первый концерт и снять видеоклип.

Да, иногда он замыкался, уходил в себя, как улитка в ракушку. Зато в периоды подъема был неотразим: говорил свободно, порой даже дерзко, жестикулировал раскованно, мимика раскрепощалась, в движениях появлялась пластика.

Глядя на него, я злился на Джен за то, что она так легко записала его в шизоиды и на этом успокоилась. Ох уж эти психотерапевты: поставят на лоб клеймо «шизоид» или «хронически суицидный» – и готово!

А Френсис – артист, настоящий артист! Артист без сцены, без съемочной площадки, без концертов задыхается, как рыба, выброшенная на песок. Артисту нельзя долго оставаться вне искусства, не заниматься тем, к чему он призван и для чего сотворен Богом. Да, все настоящие артисты, музыканты, художники неадекватны. Но ведь на то и талант, чтобы быть особенным, уникальным.

А она: «Шизоид, шизоид»! Парень просто всю жизнь не знал и не понимал, для чего рожден, быть может, тайно мечтал о карьере поп-звезды, но ни с кем не делился своими фантазиями. Вместо сцены, рояля, направленных на него софитов видел только пьяную гулящую мать, крыс в общежитиях, терпел унижения в приютских семьях…

Психотерапевты! Когда в вашем кабинете очутится новый пациент и вы узнаете, что он – артист, художник, музыкант, прошу вас: захлопните свои толстые книги по психотерапии! Отойдите от этого человека как можно дальше, даже если ваш офис мал в размерах! Но дайте артисту как можно больше пространства, свободы, дайте ему почувствовать себя на сцене, за роялем, у холста! Станьте его благодарным зрителем, поклонником – и вы спасете его скорее, чем любые лекарства, уколы и ваши занудные психотерапевтические сессии!

* * *

– Хочу спросить тебя: почему ты теперь часто носишь нагрудный крест? Не припоминаю, чтобы раньше ты носил кресты. Это что – новая мода? Твой новый артистический имидж? – однажды спросил я Френсиса. Но он словно не слышал меня.

Мрачный, он глядел перед собой, пощипывая бороду, которая в последнее время стала длиннее и гуще, чем прежде.

– Хэл-лоу, бро, ты здесь? Или опять улетел куда-то на Луну?

Он наконец вышел из состояния глубокой задумчивости – посмотрел на меня. Но ненадолго – вскоре снова вперился в дальний угол потолка.

– Честно признаться, Френсис, я ничего не понимаю. В твоей жизни все складывается хорошо, даже замечательно. Крыша у тебя над головой есть, судимость скоро снимут. Джеймс платит тебе небольшую зарплату. Ты играешь на пианино, сочиняешь музыку. Да, у тебя пока нет своей группы, но не все сразу. Почему же ты выглядишь таким несчастным, почему постоянно молчишь? Джеймс тоже говорит, что ты изменился: огрызаешься, не делаешь то, что он просит. Еще и стал курить траву, – я громко потянул носом, как бы давая понять, что от одежды Френсиса сильно пахнет марихуаной. – Что с тобой?

– Я больше не хочу быть музыкантом, не хочу быть поп-звездой, – тихо промолвил Френсис. Затем, оглянувшись по сторонам и убедившись, что, кроме нас, здесь никого нет, зашептал: – Знаете, что со мной недавно произошло? Месяц назад я… видел своего святого – святого Франциска, в честь которого меня назвали. Когда я был маленьким, бабушка мне много рассказывала про святого Франциска. И я его недавно увидел. Это случилось ночью. В мою комнату въехала огненная колесница, запряженная тремя белыми лошадьми, и в горящем шаре я рассмотрел своего святого. Он был в одной рясе, подвязанной веревкой, и босиком. Он осенил себя крестным знамением – вот так, – Френсис перекрестился. – Святой сказал, что ждет меня, что я должен следовать за ним.

Я от изумления открыл рот. Невольно припомнил репродукцию какого-то католического святого, висевшую в его комнате среди бандитских плакатов.

– Не знаю, доктор, почему, но с тех пор я чувствую себя виноватым во всем. Я самый страшный на земле грешник. Мне очень плохо… Ах, почему меня не посадили тогда в тюрьму?! Почему мне дали лишь год условно? – он крепко сжал костлявые кулаки.

– Погоди, Френсис, погоди. Ты никакой не преступник. Это мы все преступники, если допустили такому случиться с тобой. А ты ни в чем не виноват. Да, ты участвовал в ограблении квартиры, но ты же сам мне когда-то сказал, что стоял на шухере и даже толком не знал, что ту квартиру собираются обворовывать.

Кивая мне в ответ, но явно меня не слушая, он зачем-то стал закатывать рукав своей черной футболки. Затем вытащил что-то из кармана своих широких джинсов. Я не успел рассмотреть, что это. Через миг после щелчка в его руке блеснуло лезвие ножа.

– Я заслужил это! Заслужил! – вытянув вперед оголенную левую руку, он вдруг стал полосовать ее ножом.

– Получай, mother-fucker!

Кровь брызнула на его черную футболку, полилась на джинсы.

У меня помутилось в глазах.

Секретную кнопку тревожной сигнализации, вмонтированную в стол, я жал сильно, насколько мог, мысленно укоряя себя за то, что до сих пор ни разу не удосужился проверить, работает ли она. «Где же полиция? Почему так долго?!»

– F-fuck, f-fuck! – орал Френсис, мотая головой. Он уже не резал себе руку, а смотрел на стекающую кровь. На его лице играла какая-то дикая, радостная улыбка.

В крови были его нож, крест, даже борода.

«Как же быть? Где же эта чертова полиция?!»

…С грохотом распахнулась дверь кабинета. Ворвались трое полицейских из госпитальной охраны.

– Не двигаться! Всем оставаться на своих местах!

Мгновенно Френсис был повален на пол, и на него сверху уселся один из копов, заведя ему руки за спину и надевая наручники. Другой коп, схватив парня за волосы, крепко прижимал его лицо к полу. Черная футболка Френсиса быстро покрылась пятнами крови. Руки копа, наручники тоже были в кровавых пятнах.

– Доктор, вы в порядке? – спросил меня третий полицейский. Он поднял нож с пола и, вытащив из кармана небольшой целлофановый пакет, раскрыл его и положил туда нож.

– Да, все о’кей, – ответил я, внимательнейшим образом рассматривая идеально круглую красную вмятину от кнопки на своем указательном пальце.

Копы подхватили Френсиса под мышки и поставили на ноги.

– Можно вести его?

– Да, можно вести.

– Куда его? В психиатрическую ER?

– Да.

– Пошли, парень.

Френсис дернулся пару раз, ему было явно неудобно в таком положении – руки за спиной, еще и в наручниках, и два копа с обеих сторон сжимают его тощие, почти без мышц, руки.

– А ну тихо, парень! Иди смирно, – велел один полицейский, схватив Френсиса сзади за шею, и с нажимом наклонил его голову вперед.

– А-а…

* * *

Его отвели в Психиатрическую скорую. Там сделали укол. А потом отправили в «ку-ку хауз» госпиталя в Манхэттене, где есть специальное отделение для пациентов, имеющих открытые криминальные дела – Френсис все еще находился под надзором прокуратуры, отбывая год условно.

* * *

– В каком он госпитале? – спросила Джен, рассматривая свое прекрасное лицо в зеркальце косметички.

Ее веки блестели и переливались серебристыми блестками, на длинных ресницах лежал густой слой туши. Она была в приталенном длинном сиреневом платье. Судя по всему, шла на какое-то пати.

– Что ж, в целом картина мне ясна: мальчик не выдержал стресса, перемен, – продолжала она, когда мы в ее кабинете готовились к совещанию персонала клиники, где мне предстояло представить дело Френсиса.

А я, сложив ладони между своих раздвинутых коленей, сидел на ее «психотерапевтической» кушетке, предназначенной для пациентов.

– Слишком много хорошего свалилось на твоего Френсиса в короткий срок. К хорошему тоже нужно привыкнуть. А он оказался не готов. Это – во-первых. Во-вторых, Френсис стал курить марихуану, а трава, как известно, у некоторых людей вызывает галлюцинации. Ну и в заключение: его психиатрическая болезнь тоже не стоит на месте, а развивается. Вот тебе и ответ на вопрос, отчего у него произошел нервный срыв и почему он резал себе руки. А ты, Виктор, все сделал правильно, не растерялся, тут же вызвал полицию. И не укоряй себя ни в чем, мы, психотерапевты, всего предугадать не можем, – она защелкнула косметичку.

– Да-да, все верно: стресс, трава, галлюцинации, болезнь. Но, может…. Может, он действительно верит в Бога? Может, только сейчас, став свободным, оказавшись среди нормальных людей, которые о нем хоть чуточку заботятся, он наконец почувствовал в себе Бога? Почувствовал какое-то раскаяние, посчитал себя виноватым? Захотел покаяться за свои пусть даже мелкие грешки, которые в его глазах сейчас приобрели огромное значение? – я смотрел перед собой, где на полу словно возникали и расплывались какие-то темные пятна.

Джен покачала головой:

– Виктор, тебе будет трудно работать с психически больными. Ты копаешь слишком глубоко. А это опасно – и не только для психически больных, но и для психически здоровых.

Она поднялась, давая понять, что супервизия закончилась. Взглянула на свои золотистые часики на руке:

– Все, надеюсь, мы с тобой достаточно детально обсудили эту историю.

Однако я оставался неподвижен.

Меня душила ревность: вот сейчас она уйдет – в своем обворожительном платье, в туфлях на высоком каблуке, вся в блестках – к нему, к этому проклятому хрычу Шварцу. И я не знал, что сделать, чтобы этого не случилось.

Удивившись, Джен смотрела на меня, пытаясь вникнуть в причину моего «пассивного сопротивления». Догадалась. Решительно подошла к двери и защелкнула замок.

Вернулась и присела передо мной на корточки:

– Милый Виктор, я долго не хотела начинать этот разговор, но, видимо, придется. Я знаю, что ты ко мне неравнодушен. Но не надо. Не надо сидеть в машине возле синагоги по субботам, подкарауливая меня. Не надо следить за мной, когда я иду после работы. И рисовать меня тоже не надо. Договорились?

Я наморщил лоб. Сейчас, с этого места и под этим углом мне были хорошо видны плавные линии ее бедер в облегающем платье. Восхитительные линии! Не знаю, повинуясь какой силе, я вдруг взял руки Джен и потянул ее к себе!

На мгновение она поддалась, быть может, от неожиданности. Я даже успел ощутить, как прядь ее бархатистых волос скользнула по моей щеке.

Но длилось это лишь миг. Вырвавшись, Джен отступила к двери. На ее щеках запылали пунцовые пятна. Метнула в меня испепеляющую молнию.

– Ты в своем уме? – сказала тихо. – Завтра же я попрошу, чтобы вместо меня тебе дали другого супервайзера.

Глава 9

Но она никого ни о чем не попросила и оставалась моим супервайзером. Как и прежде, мы обсуждали с ней пациентов, спорили, беседовали об искусстве. Словом, внешне мало что изменилось. Но между нами возникла некая тайна, которую мы, как два заговорщика, теперь скрывали ото всех.

………………………………………………………………………………

Однажды Джен спросила, не могу ли я подвезти ее во время ланча в ателье, где ей нужно срочно забрать какую-то одежду.

Машина, что называется, была подана, и вскоре мы мчались по бруклинским улицам в район Бей Ридж.

Джен скрылась в дверях ателье. А я, отодвинув подальше от руля кресло водителя и откинув спинку, устроился поудобней и приготовился к ее длительному отсутствию. Достал мобильник, чтобы почитать «Фейсбук».

К моему удивлению, минут через десять Джен вышла с пакетами в руках.

– Я же обещала, что быстро справлюсь, – сказала она, кладя пакеты на заднее сиденье. – Поехали обратно.

Но возвращаться прямиком в госпиталь было бы с моей стороны непростительной ошибкой, если не глупостью. Тем более в такой теплый и солнечный февральский день.

Ничего не сказав, я направил машину к набережной, которая находилась от этого ателье совсем близко.

Полюбил я тот уголок: широкий пирс, вдающийся в Гудзон метров на сто от берега, место для променада и рыбной ловли. С пирса открывается живописный вид, запечатленный на многих рекламных открытках и буклетах Нью-Йорка. Река здесь разбегается по устьям, окаймляющим остров Статен-Айленд, берег Нью-Джерси и Манхэттен с его небоскребами.

Простор, широкий горизонт. И ползут, надвигаются откуда-то гонимые ветром тучи. А под мостом Верразано, едва не задевая перекрытие, проходят гигантские лайнеры: одни – швартоваться в порт, другие – из порта, в океан…

Приехав на место, я предложил Джен выйти из машины и полюбоваться видами.

Мы неспешно прогуливались по бетонному пирсу, огороженному по краям невысоким железным забором. Рыбаки забрасывали в воду спиннинги. Возле них на газетах и целлофановых пакетах лежали кусочки порезанной рыбы и крабы с расколотыми панцирями, которых использовали для наживки.

Мальчуган лет пяти, в красной курточке, отойдя от мамы, сел на корточки и внимательнейшим образом изучал только что пойманную рыбаком сельдь. Рыба прыгала на бетоне, и ее морда от пораненных крючком губ быстро покрывалась кровью.

– Она дышит! Она раскрывает жабры! – изумлялся ребенок, касаясь рыбы пальчиком.

– Ты когда вырастешь, тоже станешь рыбаком? Или капитаном корабля? – слащавым голоском спросила Джен, наклонившись к ребенку.

– Мисс, вы мне мешаете, – ответил мальчуган серьезным голосом. – Вы что, не видите, что я занят рыбой?

– Что-о?! – протянула Джен и рассмеялась.

И мне вдруг захотелось вот так стоять когда-нибудь на пирсе, чтобы летали над водой беспокойные чайки и чтобы неслись тучи, а из порта уходили в океан лайнеры. И чтобы мой сынишка сидел рядом на корточках, изучая жирную сельдь, трогал ее раскрытые жабры, ее окровавленный рот, смотрел, как она прыгает на бетоне, сверкая чешуей…

На миг я словно увидел эту картину. Как свое будущее: и сына своего увидел, и Джен, и себя с ними.

– А-а! – вдруг воскликнула Джен, резко взмахнув рукой.

Она смотрела за перила, куда только что улетела ее красная шапочка, сорванная с ее головы порывом ветра.

Шапочка качалась на волнах, ее слегка перебрасывало в направлении берега, но она быстро тяжелела, напитываясь водой.

– Вот так. Осталась фея без короны, – пошутила Джен, поправив растрепанные волосы.

– Подержи, – не раздумывая, я отдал Джен свою куртку, мобильник и портмоне.

Перелез через перила. Держась одной рукой за трубу, другую вытянул вперед, чтобы ухватить шапочку. Не дотянулся.

– А-а, черт с ним! – сев на край бетонного парапета, я опустил ноги и осторожно, как мог, спустился в воду.

Мои ноги быстро коснулись дна. Вода была не холодной для февраля. А главное, неглубокой – мне по пояс. Сделав несколько шагов в воде, я схватил уже почти скрывшуюся под водой красную шапочку и пошел назад. Взобрался обратно на пирс. Рубашка намокла по грудь, брюки и ботинки, понятно, были совершенно мокрые и тяжелые, словно из бетона.

Джен покраснела от смущения, принимая из моих рук свою мокрую шапочку, которая, надо сказать, сейчас имела вид половой тряпки.

Набросив мне на плечи мою куртку, Джен суетилась, словно медсестра, которая собирается оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

– Не переживай, все нормально, – бодро сказал я.

Мое заключение о том, что вода не холодная, было несколько преждевременным. В ногах, животе и паху быстро становилось холодно.

– Надо ехать домой, немедленно домой! – твердила Джен, когда мы с ней, покинув пирс, быстро шли к машине.

– Да, да, поехали домой, – я открыл дверцу, завел мотор и включил печку.

– Ты ведь можешь заболеть бронхитом или, не дай бог, воспалением легких. А все из-за твоей глупости! – она забрала с заднего сиденья свои пакеты с вещами.

– Разве ты не поедешь со мной? – спросил я.

Ее раздумье длилось несколько секунд.

– Нет. Ты езжай, а я себе вызову такси.

Вопреки ее прогнозам я не заболел, предотвратив серьезную простуду и бронхит проверенным русским лекарством – стаканом водки.

…С того дня в наших отношениях с Джен мало что изменилось. Правда, она больше не просила меня никуда ее отвезти – ни в ателье, ни в супермаркет. Справлялась сама.

Но я хорошо помнил, как там, на пирсе, блестели ее глаза; и я знал, что этот блеск исходит из самого потаенного уголка женского сердца и предвещает, что это сердце теперь будет покорено.

Поэтому я совсем не удивился, что с тех пор уважаемый «доктор ухо-горло-нос» крайне редко заходил в кабинет Джен и не мешал нам во время супервизий.

* * *

Увы, радость моя длилась недолго. В кабинете Джен вскоре появился… Майкл. Конечно, ее сын Майкл вызывал у меня иные эмоции, чем доктор Шварц: последний был моим заклятым соперником, а Майкл вызывал скорее симпатию.

Если бы он не так часто занимал в кабинете Джен ту кушетку, на которой я последнее время привык лелеять некие сладкие мечты, то я бы не имел ничего против. Иными словами, Майкл вытеснил меня с той кушетки, и я вынужден был теперь сидеть на стуле, тогда как он полулежа играл в электронные игры на своем IPhone.

История его появления в госпитале такова: недавно Майкл оставил колледж – то ли его выгнали за неуспеваемость, то ли он взял академический отпуск. Скорее всего, выперли. Работать он не хотел. После скандалов с Джен, ее уговоров и угроз Майкл согласился какое-то время поволонтерить в нашем госпитале. Джен быстро все устроила. Майклу выдали удостоверение, составили расписание и список обязанностей. Он должен был два дня в неделю помогать в столовой и два дня в библиотеке. В общем, не бог весть что, но хоть какое-то занятие.

Итак, Майкл работал как волонтер, шатался по госпитальным коридорам и заходил в кабинет к Джен как раз в то время, когда у нас с ней были назначены супервизии.

Это был высокий парень двадцати лет, с густыми черными волосами на прямой пробор; женственная мягкость в чертах его лица была явно унаследована от матери. Во взгляде его темных глаз выдавалась какая-то надменность, самолюбование. Но, быть может, за этим фасадом нарцисса скрывался неуверенный в себе, закомплексованный ребенок?

С Джен он вел себя крайне раскованно, с его лица не сходила благодушная улыбка даже в те минуты, когда она выговаривала ему при мне за то, что на него уже жалуются из Отдела волонтеров.

После очередной взбучки Майкл обычно просил у нее денег на новую компьютерную игру или на ремонт своей машины, и Джен, грозно и обиженно сопя, доставала из сумочки портмоне.

Однажды, после того как Майкл нас покинул, получив от матери деньги, Джен стала оправдываться передо мной:

– Я знаю, что это неправильно, понимаю, что слишком балую его. Нормальная мать так себя вести не должна. Мне об этом все говорят: и сестра, и дочка, и бывший муж. Майкл – проблемный ребенок, не может ни в чем себя найти, не в состоянии к чему-либо привязаться.

– Неужели его никогда ничего не увлекало?

– Нет. Разве что… когда-то он любил играть на барабанах, несколько лет посещал музыкальную студию, но потом бросил и это. Он ничего не хочет, но сам же из-за этого и страдает. Недавно я убирала в его комнате, нашла там блокнот с его стихами. Знаешь, о чем эти стихи? Даже не хочу тебе говорить… Ладно, Виктор, давай обсуждать твоих пациентов. А то мы теперь занимаемся моими «аидише мамэ» проблемами. Как дела у твоего Френсиса? Его уже выписали из психбольницы?

– Да, две недели назад. Швы сняли. Он перестал курить траву, ходит в студию к Джеймсу, играет на пианино. Короче, восхождение звезды продолжается.

Глава 10

Однажды во время ланча я вышел из корпуса подышать свежим воздухом. Вдруг увидел перед собой парочку: Френсиса и Майкла – вместе!

Они стояли возле синей «Тойоты» Майкла и о чем-то разговаривали. Потом оба сели в машину и – р-р-р – уехали…

* * *

Значит так: панк-группа называлась Crazy Brothers. Как этого и желал Френсис.

Ударные и лирика – Майкл Леви; клавишные и вокал – Френсис Новак; гитара и вокал – Фрэя Харрисон.

Потрясающая панк-группа с блестящим будущим: концертами, гастролями, CD-дисками, видеоклипами и прочими фейерверками и звоном литавр, сопровождающими жизнь звезд и поп-кумиров.

Где они встретили гитаристку и вокалистку Фрэю, я не знаю. Френсис сказал, что в баре, где она под гитару исполняла свои песни. Может быть.

Когда мы с Джен впервые раскрыли новосозданный веб-сайт новой панк-группы и увидели выложенные там фотографии музыкантов, Джен заметно помрачнела:

– Какой ужас…

Лично я ничего ужасного на тех фотографиях не обнаружил: два парня в драных футболках и с выкрашенными в красно-зеленый цвет волосами – за инструментами; и девушка – тоже в одной маечке с глубоким вырезом, в татуировках и с гитарой – орет в микрофон.

На органе Френсиса – тоже микрофон, и Френсис орет. Ну и микрофон перед лицом ударника Майкла. Словом, можно только представить, какой грохот стоял в студии Джеймса, где они теперь репетировали.

– Какой ужас… – Джен не сводила с экрана компьютера взгляд, продолжая кликать мышкой, и новые снимки ребят в драных майках с выкрашенными волосами мелькали перед ней.

Вот они втроем в баре, пьют пиво из больших бокалов. А вот – в какой-то беседке на берегу – тоже с бутылками пива. На безлюдном пляже, все трое – абсолютно голые.

Вот в какой-то убого обставленной комнатке – в приюте, где жил Френсис, – играют в карты на полу. Фрэя в разорванных чулках, в носу – кольцо. Оба парня раздеты по пояс. На полу пустые бутылки из-под пива, пачки сигарет.

А вот сюжетный снимок: Френсис лежит на полу на спине, Майкл – на нем сверху, душит его. Не поделили девушку, видать.

– Он просит у меня тысячу долларов на запись их первого концерта. В какую сумму мне уже обошлась эта их музыка, ты себе не представляешь.

Она кликнула мышкой, и в кабинете стало тихо. Будто только что здесь, на столе, извергался вулкан и это извержение сопровождалось землетрясением под чьи-то вопли – и вдруг тихо-тихо…

– Но ведь это хорошо, что твоего Майкла хоть что-то увлекло, задело. Кто знает, может, из этой затеи у них что-то получится. Во всяком случае, это его собственный выбор, – сказал я.

– Когда-то я мечтала, что мой сын станет адвокатом или врачом. Ладно, в конце концов, он счастлив, ему хорошо, и это главное… – она вздохнула.