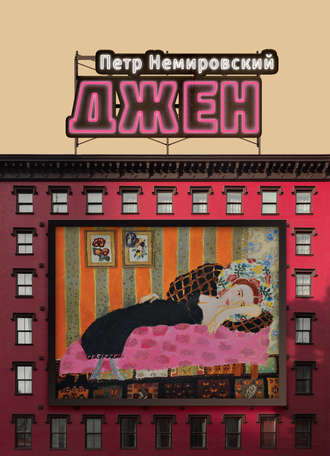

Петр Немировский

Джен

© Немировский П., текст, 2018.

© «Геликон Плюс», макет, 2018.

* * *

Джен

Глава 1

– Вот ваш кабинет, входите, – сказал заведующий психиатрической клиникой, пропуская меня вперед. – Телефон, компьютер, два кресла: одно для вас, другое для пациента. Если хотите, Виктор, можете переставить стол в другое место, как вам удобно. Но только так, чтобы вам в случае ЧП был свободен доступ к двери, чтобы пациент не смог вам заблокировать выход. Кстати, в столе внизу, вот здесь, видите, имеется кнопка тревожной сигнализации. Не забудьте проверить, работает ли она. У нас здесь, в общем, безопасно, но все-таки меры предосторожности надо соблюдать. Психиатрическая клиника – нужно быть готовым ко всему.

– Да-да, понимаю. Я ведь не новичок, уже имею небольшой опыт в этой области: год работал в амбулаторной клинике в Гарлеме, а прошлую интернатуру проходил в психиатрическом отделении госпиталя «Линкольн», повидал и там кое-что, – ответил я, осматривая свой новый кабинет, где мне предстояло работать целый год.

Я снял телефонную трубку, чтобы убедиться, что телефон подключен; затем выдвинул и задвинул обратно верхний ящик стола.

– Ручки, папки, короче, всю канцелярию возьмете у секретарши, – сказал заведующий.

– Спасибо, – поблагодарил я, садясь в черное кресло с высокой спинкой. Нажал рычажок под сиденьем, чтобы отрегулировать высоту.

– Вы уже готовы принимать пациентов? – пошутил заведующий.

Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет вошла…

– Виктор, разрешите вам представить миссис Дженнифер Леви. Она будет вашим супервайзером в течение года, – сказал заведующий.

Я поднялся и шагнул навстречу вошедшей женщине – невысокой, в белом врачебном халате, в красной шляпке, из-под которой струились невероятной красоты черные волосы. На вид ей было около сорока трех. Я протянул руку, тут же усомнившись, правильно ли сделал, – может ли незнакомый мужчина, не еврей, пожимать руку ортодоксальной еврейке? Но пожатие состоялось, ее маленькая ручка нырнула в мою ладонь и мгновенно оттуда выскользнула.

– Дженнифер – психотерапевт с многолетним стажем. Не сомневаюсь, что вы с ней сработаетесь и наберетесь у нее ценного опыта, – сказал заведующий.

– Конечно, сработаемся. Да, Виктор? И называйте меня просто – Джен.

* * *

Так начались моя последняя интернатура и последний год учебы в Институте гуманитарных наук.

Нужно заметить, что я уже имел диплом по специальности «маркетинг и бизнес-администрирование», окончив когда-то институт в Москве. Даже успел несколько лет поработать в отделе маркетинга крупной фирмы в Москве. Хотя всегда знал, что бизнес и маркетинг – не мое призвание.

Жена моя была кандидатом наук по биологии. Ее пригласили в лабораторию Колумбийского университета, пообещав добиться для нас обоих сперва рабочих виз, а потом и гринкарт. После долгих колебаний я согласился.

Очутившись в Нью-Йорке, жена с утра до вечера работала в лаборатории, потрошила там подопытных кроликов и крыс, изучая генные мутации. Я же безуспешно искал себе применение то в фирмах по продаже недвижимости, то в рекламных агентствах. Зарабатывал гроши. Семейная жизнь из-за этого разладилась, и мы развелись.

Помню, в день после развода меня охватило странное безразличие. Словно из жизни выдернули какую-то ниточку и разошелся шовчик. И теперь этот шовчик будет расползаться неимоверно быстро.

О, надо, надо было остаться одному, чтобы гром грянул и я наконец проснулся! Довольно же себе морочить голову, думал я. Нужно вернуться в Россию. В Москву! В Москву! Там – родные, приятели, квартира. Все знакомо, все свое…

Вечером я выдул бутылку водки и пустился бродить по Манхэттену. Не помню, как очутился возле Нью-Йоркского института гуманитарных наук. Перед зданием тянулась березовая аллейка, неподалеку возвышался величественный собор святых апостолов Петра и Павла. Это место мне всегда чем-то напоминало Москву. Даже небо в рваных серых тучах в тот вечер было московским. Ну и водка тоже усилила такое впечатление.

Большими золотистыми буквами на белой мраморной доске, висевшей на стене здания, были начертаны названия наук, которые в этом институте изучают: «Право. Богословие. Психология и психотерапия».

Я попросил у прохожего сигарету. Курил и смотрел, как из дверей здания выходят студенты. Должно быть, только что закончился последний класс. Одни спешили к станции метро. Другие шли вместе с преподавателями, наверняка жаловались на обстоятельства личной жизни, которые помешали им подготовиться к экзамену.

Мне на миг почудилось, что я вернулся в свои студенческие годы…

Сколько раз я проходил мимо этого здания? Раз сто, не меньше. Куда же глаза мои смотрели до сих пор?!

…Учебная программа была рассчитана на четыре года, но я решил поднапрячься и в усиленном режиме закончить за три. В рамках программы обязательным было и прохождение интернатуры в различных психиатрических лечебницах. Чтобы сэкономить время и силы, я оставил работу, снял крохотную квартирку на окраине города и жил в долг, взяв в банке крупную ссуду.

На сей раз я не ошибся: за два года ни разу не пожалел, что сделал этот выбор, решив стать психотерапевтом.

Вот, собственно, короткая предыстория моего появления в амбулаторной психиатрической клинике госпиталя «Новый Свет».

Глава 2

Итак, «просто» Джен.

Она была чрезвычайно обаятельна и фигуриста. При этом еще и умна. В клинике ходила в обычной одежде, как все сотрудники, а ее белый врачебный халат висел на вешалке – на случай, если нужно было идти в «Психиатрическую скорую» или психбольницу.

Будучи еврейкой, исповедующей, если не ошибаюсь, иудаизм консервативного (умеренного) толка, на работе она никак не афишировала свою религиозность. Единственное, что выдавало в Джен иудейку, – это шляпка, которую она никогда не снимала.

В ее кабинете тоже все было строго профессионально. Исключением, выбивающимся из врачебного антуража, была висевшая на стене небольшая репродукция известной картины Дега «Прима-балерина на сцене». Из чего можно было заключить о пристрастии Джен либо к живописи Дега, либо к балету.

Ее простота в общении, открытость были маской, вернее, профессиональным стилем. Как зимнее солнце, доктор Дженнифер дарила свою милую улыбку и коллегам, и пациентам. Но если требовала ситуация, Джен умела и хмуриться, и сокрушенно вздыхать. Я не мог понять, когда она остается безразличной, лишь мастерски изображая эти чувства, а когда в самом деле сопереживает.

Весь этот набор технических средств в полной мере она применяла и ко мне. Раз в неделю в своем кабинете она выслушивала мои комментарии о проведенных сессиях, и мы вместе разбирали дела больных. Обычно в это время Джен внимательно рассматривала свой маникюр, свое лицо в зеркальце, разговаривала по телефону со своими родственниками. Частенько наши беседы прерывал визитами… Марк Шварц – заведующий отделением отоларингологии, которое находилось на пятом этаже в том же корпусе, что и наше.

* * *

Я знакомился с пациентами. Вникал в работу сложного механизма, каковым является крупный нью-йоркский госпиталь, и… каждый раз боролся с собой при виде упругих икр и ажурной шляпки Джен.

Несколько раз, когда она собиралась на ланч, полушутя предлагал ей свою компанию, а однажды, как бы невзначай, обмолвился, что собираюсь в кино. Мои попытки ухаживания были отклонены с самой уничижительной вежливостью.

Каким-то новым, доселе неведомым ветром дохнуло и овеяло мою душу, когда в своем кабинете я впервые увидел ее умные, страстные, чуточку лукавые глаза, ее ниспадающие на плечи черные, отливающие вороньим крылом волосы. Этот неведомый ветер дул с той минуты непрерывно, дул со всех четырех сторон света…

Но… Было слишком много «но», чтобы на что-то рассчитывать. Джен была старше меня на одиннадцать лет: в действительности ей было не сорок, как мне вначале показалось, а сорок восемь. Она – ортодоксальная еврейка, рожденная в Америке. У нее свой дом в престижном районе Вильямсбург. Имеет экс-мужа и двоих детей.

А я – русский, православный. Студент. Снимаю дешевенькую квартирку в неблагополучном районе Нью-Йорка.

Ну и если даже отбросить все эти «но», удалить их на минутку по мановению волшебной палочки, то останется еще одно, неудаляемое «но» – зав отделением отоларингологии Марк Шварц, которого назвать бойфрендом Джен как-то несподручно, учитывая его почтенный возраст – 62! Поэтому назовем его по старинке – любовником. (Кстати, он был женат.)

И тем не менее… Что-то светилось в глазах Джен, какой-то огонек мерцал, что-то непроизнесенное оставалось в ее словах… Так мне казалось.

В оговоренный для супервизии день я особенно тщательно брился и приводил себя в полный ажур. Не шел – летел по коридору в ее кабинет, утешая себя мыслью, что и Джен тоже с нетерпением ждет моего появления.

Глава 3

– Это несправедливо, Джен. Вы знаете обо мне уже немало: из какой я семьи, какого роду-племени. Знаете, что когда-то я окончил в Москве институт, что два года назад развелся. А вот о себе вы ничего мне не рассказываете. Получается игра в одни ворота, – однажды возмутился я.

Доля правды в этих словах была. Джен явно испытывала ко мне интерес: на наших супервизиях все больше времени мы уделяли темам, к психиатрии не относящимся.

Но она по-прежнему оставалась для меня солнцем, сияющим над вечной мерзлотой. Правда, в наших отношениях со временем стало гораздо меньше натянутости. В кабинете, оставаясь со мной наедине, Джен легко сбрасывала с головы свою «религиозную» шляпку.

Мне нравился этот ее жест доверия и раскованности, однако дальше шляпки дело не шло. Я оставался в роли ее тайного воздыхателя-интерна, какие у нее были до меня и наверняка будут после.

Из ее телефонных разговоров и некоторых коротких комментариев я понял, что с мужем она давно в разводе, но какие-то отношения, связанные с детьми и финансами, у них сохраняются. Ее сын недавно окончил школу и учится в колледже, старшая дочка замужем, работает программистом. Еще Джен состояла в какой-то еврейской благотворительной организации, помогавшей жертвам Холокоста. Вот, пожалуй, и все, что я о ней знал. Ах да, еще этот Шварц, будь он неладен.

– Что же вы хотите обо мне знать? – спросила она.

– К примеру, вы никогда не говорили мне об этой репродукции. Почему она в вашем кабинете? – я указал на висевшую на стене репродукцию картины Дега «Прима-балерина».

– Вы хотите знать только это? Такую мелочь? – в голосе Джен прозвучали нотки разочарования.

– Иногда какая-нибудь мелочь может рассказать о человеке гораздо больше, чем вся его биография.

– Хм-м… – она отложила пилочку для ногтей, устремив долгий взгляд на репродукцию. – Не знаю, право, что в этой истории интересного. Ну что ж… Сколько себя помню, я обожала балет, обожала. Добилась от родителей, чтобы они разрешили мне заниматься в профессиональной балетной студии. С родителями из-за этого у меня были постоянные скандалы. Для них ведь – позор: девочка из ортодоксальной еврейской семьи, вместо того чтобы надеть длинную юбку, изучать Тору и помогать маме по хозяйству, раздевается почти догола и всему миру показывает свои ноги и «тухес». Знаете, что означает на идиш «а никейве»? Да-да, то самое – гулящая женщина, шлюха. Родители всегда ставили мне в пример старшую сестру Сару, которая была очень правильной девочкой. Эта война в семье тянулась годы. Но в шестнадцать лет я уже танцевала первые роли, а в семнадцать получила специальный приз на нью-йоркском фестивале молодежных балетных студий за исполнение роли Одетты в «Лебедином озере». Я поступила в Институт балетного танца, но… – Джен, грустно улыбнувшись, умолкла.

– Вас выдали замуж против вашей воли, а муж оказался бесчувственным чурбаном, ничего не понимающим в искусстве. И на этом ваша карьера танцовщицы закончилась, да? – предположил я.

– Нет. Мой муж действительно ничего не понимал в искусстве, но в то время это для меня не имело значения. Он был ортопедом, и если бы не он, я бы на всю жизнь осталась инвалидом. Я попала в автомобильную аварию. Слава богу, осталась жива, отделалась несколькими серьезными переломами. После этого я никогда не сажусь за руль… Вот и вся история. Ничего интересного, я же предупреждала… – она бросила на меня испытующий взгляд.

Сейчас передо мной сидела девочка из ортодоксальной еврейской семьи, когда-то возмечтавшая о танце и славе и ради этой мечты взбунтовавшаяся против всей родни и вековых традиций.

– Отчего же, очень даже интересно. И немного печально, – сказал я.

Ее глаза блеснули благодарно. Неожиданно, оттолкнувшись ногами от пола, она отъехала в кресле на колесиках в сторону так, что теперь была мне полностью видна.

– Самая тяжелая травма была вот здесь, – закинув ногу на ногу, она наклонилась и коснулась пальцами правой лодыжки, по которой пробегал ремешок ее туфли на высокой пробковой платформе.

Кстати сказать, эти ее туфли мне ужасно не нравились – на мой взгляд, пробковые платформы лишают женскую ногу стройности, огрубляют ее.

– Вот здесь вся кость была раздроблена, – она гладила свою ногу от ремешка туфли до колена, едва прикрытого краем платья. – Было наложено столько швов, что у нас обоих не хватит пальцев сосчитать их… Мистер Виктор! Хэл-лоу!

Я таращился на ее великолепные ноги с выразительно очерченными икрами, с трудом удерживаясь от соблазна их погладить.

– Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство? – не дожидаясь исхода этой борьбы, Джен отъехала обратно к столу. – Теперь вы знаете обо мне все самое важное.

* * *

Через несколько дней я шел в кабинет своей наставницы с папкой в руке. Нес копии профессиональных журнальных статей, а между ними был вложен лист белой бумаги, на котором…

– Это я? Ва-а-у!.. – она держала в руках мой рисунок. – Это же настоящий художественный эскиз! Спасибо, дорогой Виктор. У меня есть папка, где я храню благодарственные письма и открытки от своих интернов. Эта картинка будет там лежать на самом верху.

– Очень польщен.

– Хм-м, неужели я такая? – Джен подошла к окну, держа лист так, чтобы рисунок был лучше освещен.

На нем была изображена молоденькая девушка в балетной пачке, в «еврейской» шляпке с козырьком, сидящая на матах. Наклонившись, гладит свою ногу. Сходство юной танцовщицы и доктора Дженнифер Леви легко угадывалось. Некоторую карикатурность эскизу придавали громоздкие туфли на пробковой платформе вместо пуантов.

– Да, доктор, это именно вы. В образе Одетты из «Лебединого озера».

– Значит, Виктор, вы задумали сделать меня своей натурщицей? Я правильно разгадала ваше намерение?

– Ну-у, не совсем… Я просто хотел попробовать пару эскизов в манере Дега.

– Нет. Нет и нет.

Да, доктор, да…

Я любил рисовать, когда-то в отрочестве даже посещал студию рисования. Однако мои способности оказались слабы: я не умел работать ни с колоритом, ни с композицией. Единственное, что мне всегда хорошо давалось, что было моим коньком, – это рисунок тела, этюды простым черным карандашом.

– Виктор, это намек на мое прошлое? – спрашивала Джен, рассматривая новый эскиз, где девушка в балетной пачке выбегает из синагоги.

В ящике ее стола для моих рисунков уже была выделена специальная папка.

– Не знаю, доктор, это выплеск моего подсознания. Не могу объяснить рационально.

Порой Джен требовала прекратить эти занятия живописью. Заваливала меня сложными заданиями, скажем, просила подготовить подробную письменную презентацию дела больного или прочитать какую-то занудную статью в научном журнале. Я мчался из госпиталя в институт, оттуда – в библиотеку и сидел там до самого закрытия. Ел на ходу, что придется, засыпал в метро. А когда ехал на машине, то боялся уснуть за рулем.

И откуда, право, бралось столько сил?! Голод. Голод, либидо и жажда денег – вот три основных источника неуемной человеческой энергии!

– По-моему, Виктор, живопись вас интересует больше, чем психотерапия. Быть может, вы должны всерьез подумать о том, правильно ли выбрали себе специальность.

– О’кей, доктор, подумаю, – бурчал я, передавая Джен новый этюд, на котором она была изображена сидящей на кушетке, небрежно прикрытая белым легким халатиком.

При всей строгости своего голоса она эти рисунки охотно принимала и, думаю, ждала новых с нетерпением. Одевалась на работу с еще большим вкусом и изыском, чем раньше, причем ее одеяния уже определенно выбивались из рамок профессионального стиля. Постоянно меняла маникюр и педикюр, все сильнее пользовалась тушью и помадой. Нескончаемые наряды, туфли-лодочки и на высоченных шпильках, коралловые бусы, золотые цепочки, сбегающие вниз под вырез платья, блестящие крапинки на веках, фейерверк шляпок…

Словом, психотерапевт Джен Леви вся сверкала и искрилась. Во время наших супервизий она теперь часто вставала, ходила по кабинету, то поливала цветы в вазонах, то разыскивала на полках какую-то книгу, при этом очень грациозно наклоняясь. Позировала.

Чего я больше никогда на ней не видел, так это туфель на пробковой платформе. Зато пару раз она надела высокие черные сапоги-чулки с широким раструбом у колен.

Ах, и дернул же меня черт! Всему виной эти ее сапоги…

– Виктор, я отдаю должное вашим талантам, – в этот раз голос Джен прозвучал действительно сурово. – Но как непосредственный руководитель вашей практики требую, чтобы занятия живописью закончились. Это зашло слишком далеко! Уж чересчур… И если с вашей стороны это еще простительно, ведь вы, извините, немножко балбес, то с моей стороны – никак. Вы оканчиваете институт, платите за учебу огромные деньги, тысяч сто, наверное, да? Ну вот видите. Как ваша супервайзер, я должна сделать все, чтобы от этой практики вы получили максимум профессиональных знаний. А вы вместо этого легкомысленно увлеклись художествами, и я невольно вам в этом потакаю.

Ее глаза гневно сверкали, на щеках выступил румянец. Она вернула мне очередной эскиз, где была изображена «ню» – в одних черных сапогах-чулках, стоящая спиной вполоборота, с расправленными большими крыльями. «Черный Лебедь».

Этот этюд уничтожать было жалко – удался на славу. Я повесил его у себя дома на стене. Потом прилег на диван, закинув руки за голову.

Задумался о своей жизни, о прошлом, о родителях, с которыми давно не разговаривал, – они осуждали мой выбор стать психотерапевтом. Думал о своей бывшей жене и о Джен…

Пусто в этой маленькой, холодной квартире. Ветер на улице, зимний, промозглый ветер норовит проникнуть в каждую щелочку оконных рам. И батареи еле топят. Пусто. Развод с женой. Невозможность любви с Джен…

Прошлое, и настоящее, и будущее – все какое-то нереальное, иллюзорное. Живу, как подвешенный в воздухе…

С улицы сюда, в комнату, доносился вой и скулеж собак.

Почему-то припомнилось, как когда-то давно я съездил в Украину, где в одном небольшом местечке жили дальние родственники моей матери. Их дочка выходила замуж, и они пригласили нашу семью на свадьбу.

В том южном местечке было пыльно и зелено. И очень шумно. Почти как во времена Шолом-Алейхема. Массовая эмиграция советских евреев тогда только начиналась. Повсюду звучало русско-украинско-идишское наречие. Детишки в лужах пускали кораблики, над заборами нависали ветки со спелой черешней и абрикосами. Была свадьба, тоже шумная, с тамадой и клейзмерской музыкой.

У невесты была свидетельница по имени Люся, пригожая еврейская девчушка. Я много с Люсей танцевал. Потом мы с ней пошли прогуляться, мне нужно было освежиться после выпитого.

Люся повела меня к реке. На берегу стояла лодка с веслами. Подобное могло быть только в таком месте, где никто не боится, что украдут весла или лодку. Мы отплыли далеко, к излучине. Вся речка была в желтых лилиях.

Раздевшись до трусов, я нырнул с лодки. Срывал лилии и, не вылезая из воды, клал их на корму, рядом с Люсей. Люся уже вся была забрызгана, капли блестели на ее смуглых руках. Потом я влез обратно в лодку, обнял Люсины круглые колени, стал их целовать…

В близости, однако, она мне отказала – была девушкой строгих местечковых правил.

На следующий день я уехал домой, в Москву. А моей маме и спустя полгода звонила ее родственница из того местечка, говорила, что Люся почему-то отказывает самым завидным женихам, еще, гляди, останется старой девой…

Припомнилась мне сейчас эта Люся. Быть может, по причине неуловимой связи с Джен. Ведь у Джен те же корни, уходящие в почву восточно-европейского местечка. Когда она разговаривала по телефону с раввинами или своими родственниками, в ее английской речи начинал явственно звучать акцент идиш. Даже ее мимика и жестикуляция в это время менялись.