Павел Федоренко

Поменяй себя! Психосоматика беспокойств, стрессов и депрессий. Практическое руководство по быстрому избавлению

Глава 4

Специфика диагностики тревожных расстройств

Условность и ограниченность диагностических наименований

Любому человеку, столкнувшемуся с различными проявлениями и «видами» избыточной тревоги, очень важно осознавать условность и ограниченность этих диагностических наименований. Действительно, диагностические критерии тех или иных тревожных расстройств весьма размыты и представляют собой произвольно «изобретенные» психиатрами временны́е и симптоматические рамки. В частности, не совсем понятно, почему, например, общее фоновое беспокойство должно длиться именно полгода и ни днем меньше, для того чтобы поставить ярлык-диагноз «генерализованное тревожное расстройство». Или почему подавленное состояние должно продолжаться больше двух недель, прежде чем можно будет говорить о депрессии.

Поэтому следует понимать, что любые тревожные расстройства – это вымышленные «заболевания», которых не существует, в отличие, например, от самой тревоги, панических атак, навязчивых мыслей и действий, социальных переживаний или подавленности.

Нет абсолютно никакой необходимости и пользы в том, чтобы навешивать на эти состояния сверхобобщающие и поляризующие ярлыки-диагнозы, априори не способные отразить всего многообразия и сложности человеческих переживаний. Это никак не поможет эффективно менять привычки искаженного мышления и неадаптивного поведения, которые и создают, и поддерживают эти эмоциональные проблемы.

Трансдиагностический подход

Необходимо учитывать, что диагностические критерии постоянно меняются, и теперь, например, обсессивно-компульсивное расстройство, согласно новой медицинской классификации, не относится к тревожным расстройствам, что не отменяет важности и возможности преодоления навязчивых состояний. За всю историю развития психиатрии можно насчитать огромное количество беспрестанно пересматривавшихся типологий тех же депрессивных состояний, однако, чтобы успешно помогать людям справляться с депрессией, врачу-психиатру или иному специалисту не обязательно знать все эти диагностические коллизии (к слову сказать, сейчас насчитывается порядка 40 видов депрессий). К тому же, сколько бы человек ни прикладывал бумажку с диагнозом к органам, в которых он чувствует физиологические проявления избыточной тревоги, это никак не поможет ему начать выполнять активные действия для решения его эмоциональных проблем, а, что скорее, только ухудшит его эмоциональное состояние. В этой связи многие современные направления психотерапии все чаще используют так называемый трансдиагностический подход, согласно которому «тип», «класс» или «вид» того или иного эмоционального расстройства не так важен, как и диагноз, который, как известно, рождает болезнь и за которым зачастую теряется сам человек и упускается из виду индивидуальная специфика его мышления и поведения.

Проблемы навешивания медицинских диагнозов-ярлыков

К другим проблемам, связанным с выставлением медицинских диагнозов-ярлыков в случае с тревожными расстройствами, относятся следующие негативные факторы и последствия:

• за счет постановки диагноза человеку может напрасно приписываться «патология», ведь тревожные состояния встречаются довольно часто;

• в силу постановки диагноза тревожного расстройства человек, который и так из-за избыточной тревоги может ощущать себя неполноценным и стыдиться своих состояний, может чувствовать себя только хуже;

• по причине постановки диагноза человек может сделать поспешные и ложные выводы о том, что его тревожные состояния вызваны биологическими причинами, устраняемыми сугубо медикаментозными способами, или считать себя «психически больным»;

• постановка диагноза может спровоцировать у человека мысли о безнадежности и бесперспективности самостоятельного преодоления тревоги, якобы являющейся следствием неподвластных человеку сил.

При этом важно понимать, что длительность, интенсивность и частота возникновения тревоги никак не коррелируют с продолжительностью ее преодоления, поскольку избавление от сильной тревоги может быть быстрым, а преодоление легкой тревоги может занять длительное время. В любом случае различные проявления и «виды» избыточной тревоги – это эмоциональные проблемы, являющиеся следствием неадаптивных привычек мышления и поведения. Тревогу создает только сам человек, и поэтому только он сам может ее преодолеть.

Хорошая новость заключается в том, что если постепенно изменять свои бесполезные мысли и непродуктивные действия на более рациональные и полезные, то тревожные расстройства и невротические состояния постепенно сходят на нет за счет такой последовательной и систематической работы.

Глава 5

Природа стресса и дистресса

Стресс – расплата за выживание

Важно понимать, что стрессовые реакции являются не личностным недостатком человека, а проявлением инстинкта самосохранения и приспособительными механизмами организма, сформировавшимися с целью выживания у наших диких предшественников. Если бы не хронический стресс, который испытывали наши древние предки, никого из нас сейчас попросту бы не существовало. Несмотря на то что современному человеку не грозит повсеместная опасность, как это было в первобытном окружении, стресс все равно будет присутствовать в жизни любого человека. Если бы люди вообще не испытывали стресса, то умерли бы в ближайшее время, поскольку не чувствовали бы никакой опасности. Таким образом, стресс необходим и даже полезен, а вот отсутствие всякого стресса стоило бы человеку жизни: без стрессов человек не мог бы нормально адаптироваться к тем или иным изменениям в окружающей среде и постоянно обрекал бы себя на опасность.

Стресс и дистресс

Однако одно дело – испытывать небольшие ситуативные стрессы, с которыми организм способен легко справляться, и совсем другое – подвергаться дистрессу (серии серьезных стрессов) и находиться в хроническом эмоциональном напряжении. Если стресс может благотворно влиять на продуктивность и успеваемость человека, то дистресс истощает ресурсы организма и ухудшает физическое и психологическое состояние человека, что не может не сказываться на качестве его повседневной жизни. Иными словами, когда человек подвергается хроническому эмоциональному стрессу, то и его соматические реакции, являющиеся следствием такого дистресса, также становятся хроническими. Нельзя не заметить, что дистресс и избыточный уровень эмоционального напряжения могут приводить к различным эмоциональным расстройствам и невротическим состояниям – симптомам так называемой вегетососудистой дистонии, ипохондрическим переживаниям, паническим атакам, навязчивым мыслям и действиям, общему фоновому беспокойству, бессоннице и иным невротическим проблемам.

Основные факторы стресса

Среди всех стрессогенных факторов наиболее распространенными являются следующие группы источников избыточного напряжения:

• ситуационные – необходимость приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни;

• социальные – конфликты в межличностных и официальных отношениях;

• телесные – проблемы в соматической сфере (симптомы, болезни, травмы и операции);

• когнитивные – дисфункциональные привычки мышления, порождающие избыточные негативные эмоции.

Подробный перечень стрессовых факторов

Если детализировать вышепредставленные группы источников стресса, можно выделить около 50 стрессовых факторов, рассмотренных в нижеприведенном перечне, составленном на основе списка стрессовых событий Ю. С. Пайкеля:

• серьезное заболевание;

• госпитализация родственника;

• смерть близкого/родственника;

• конфликты с родственниками;

• начало учебы;

• подготовка к экзаменам;

• неудача в учебе;

• смена места учебы;

• окончание учебы;

• конфликт с коллегой/начальником;

• изменение рабочего графика;

• изменение условий работы;

• понижение в должности;

• повышение в должности;

• увольнение с работы;

• смена места работы;

• месячная безработица;

• финансовые проблемы;

• разорение бизнеса;

• наличие большого долга;

• утрата ценных личных вещей;

• нарушение закона;

• судебный иск/вызов в суд;

• заведение уголовного дела;

• начало совместного проживания;

• помолвка/бракосочетание;

• конфликт с партнером/супругом;

• супружеское примирение;

• временный разъезд супругов;

• нежелательная беременность;

• желательная беременность;

• рождение ребенка/усыновление;

• аборт/выкидыш;

• смерть ребенка;

• измена мужа/жены;

• разрыв личных отношений;

• развод;

• смерть жены/мужа;

• призыв сына в армию;

• отъезд сына/дочери;

• бракосочетание сына/дочери;

• менопауза;

• выход на пенсию;

• смена места жительства;

• переезд в другой город;

• переезд в другую страну;

• появление нового человека в доме;

• отделение от значимого человека и т. д.

Стрессогенное мышление

Главным источником эмоционального стресса являются именно дисфункциональные привычки мышления. Действительно, только отношение к тем или иным событиям и обстоятельствам определяет уровень стресса, который человек может испытать. Даже современные определения посттравматического стрессового расстройства и психологической травмы включают в себя не только само травмирующее событие, но и его интерпретацию человеком. В этом отношении стрессоустойчивые люди, обладающие гибким мышлением, оценивают факторы, которые другие считают источниками стресса, не столько как опасность, сколько как возможность для личностного или профессионального развития. Неспроста китайский иероглиф «кризис» состоит из двух элементов, первый из которых означает опасность, а второй – возможность.

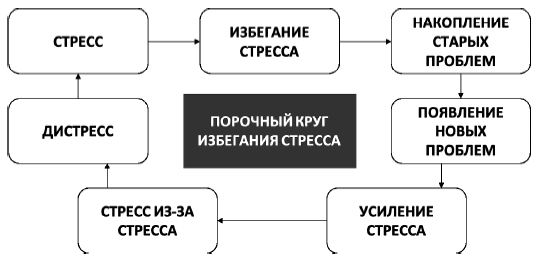

Порочный круг избегания стресса

Таким образом, залог благополучия человека состоит не в отсутствии стрессов и не в умении избегать любых переживаний, а в развитии навыков стрессоустойчивости. Действительно, попытки избегания стресса зачастую только усугубляют стресс, поскольку бегство от проблем только добавляет напряжение к уже имеющемуся стрессу, ведь накопившиеся проблемы не решаются, а множатся, и к тому же появляются новые проблемы.

Рис. 2. Порочный круг избегания стресса

По причине накопления старых и возникновения новых проблем человек испытывает более сильный стресс, мешающий эффективно справляться как с проблемами, так и с самим стрессом. В конечном итоге человек может испытывать стресс из-за самого стресса, что как раз и ведет к вышеописанному дистрессу (рис. 2). Однако формирование нового, более рационального и реалистичного мышления и устранение неадаптивных моделей поведения способствует не только эффективному решению проблем, развитию стрессоустойчивости и саморазвитию, но и профилактике различных эмоциональных расстройств и дистресса.

Непродуктивные способы преодоления стресса

К непродуктивным способам совладания со стрессовыми ситуациями, усиливающим риск возникновения дистресса, относятся следующие неадаптивные стратегии поведения:

• злоупотребление алкоголем и сигаретами;

• прибегание к наркотическим веществам;

• прием успокоительных без рецепта врача;

• злоупотребление энергетиками/кофеиносодержащими напитками;

• переедание или недоедание;

• чрезмерно долгий или короткий сон;

• избыточный шопинг;

• чрезмерная погруженность в работу;

• попытки решить все проблемы сразу;

• обесценивание или игнорирование проблем;

• прокрастинация (откладывание выполнения важных дел);

• избегание неприятных ситуаций и людей, ассоциирующихся с обязанностями;

• слишком частые жалобы, поиски утешений и заверений;

• перекладывание ответственности на других людей и обстоятельства (позиция жертвы);

• избыточные переживания о грядущих неприятностях;

• частые размышления о прошлых ошибках, проблемах и страданиях;

• избыточный контроль за другими людьми;

• обвинения других людей и вспышки гнева и агрессии по отношению к близким;

• подавление избыточных негативных эмоций и т. д.

Часть II

Психосоматические симптомы

Глава 6

Психофизиологические механизмы

Устройство нервной системы

Чтобы человек мог преодолевать различные невротические состояния, эмоциональные расстройства и проявления дистресса, ему важно понимать и физиологические законы их функционирования, и основы устройства нервной системы. Нервная система человека состоит из двух отделов – регулируемого (он включает в себя головной и спинной мозг и позволяет человеку совершать контролируемые действия) и автономного (он самостоятельно регулирует работу внутренних органов и секреций и не зависит от желаний человека) (рис. 3).

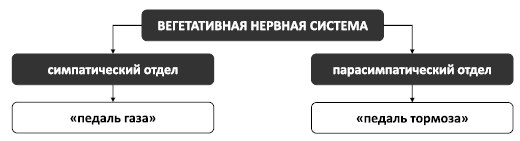

Устройство вегетативной нервной системы

Автономный отдел нервной системы называется вегетативной нервной системой, которая, в свою очередь, подразделяется на симпатический и парасимпатический отделы.

Рис. 3. Устройство нервной системы

Рис. 4. Устройство вегетативной нервной системы

Если симпатический отдел отвечает за мобилизацию организма при реальной или даже представляемой в мыслях угрозе, то парасимпатический отдел расслабляет организм при отсутствии каких бы то ни было угрожающих событий или мыслей о потенциальной опасности (рис. 4).

Инстинкт самосохранения

В основе инстинкта самосохранения лежат выработанные эволюцией защитные реакции «беги», «сражайся» и «замри», доставшиеся человеку от древних и диких предков (рис. 5).

Рис. 5. Три «F» инстинкта самосохранения

Эти защитные механизмы срабатывают в ответ на реальную или воображаемую опасность и сопровождаются выбросом гормонов стресса (в том числе адреналина), что и приводит организм в состояние повышенной боевой или оборонительной готовности. Иными словами, любая опасная или воспринимающаяся как опасная ситуация приводит в действие симпатический отдел вегетативной нервной системы, который мобилизует организм для бегства или сражения с целью выживания, создавая телесные симптомы – учащенное сердцебиение и дыхание, повышенное артериальное давление, мышечное напряжение и др. Но иногда вегетативная нервная система начинает «газовать», когда ситуация к тому не располагает, и вместо парасимпатического отдела запускается симпатический (например, человек готовится ко сну, а сердце стучит, давление повышено, мышцы напряжены и т. п.). Говоря иначе, реакция возбуждения не так быстро сменяется реакцией расслабления.

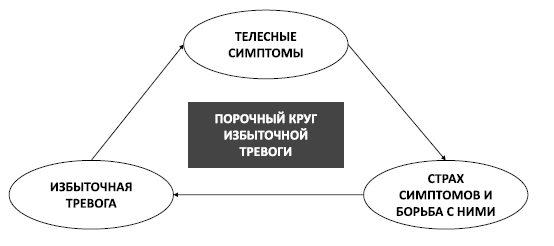

Порочный круг избыточной тревоги

В такие моменты человек может начать бояться своих симптомов, тем самым усиливая общий уровень тревоги, которая, в свою очередь, усиливает старые и порождает новые симптомы, что незаметно заводит человека в порочный круг избыточной тревоги (рис. 6).

Рис. 6. Порочный круг избыточной тревоги

Большой порочный круг избыточной тревоги

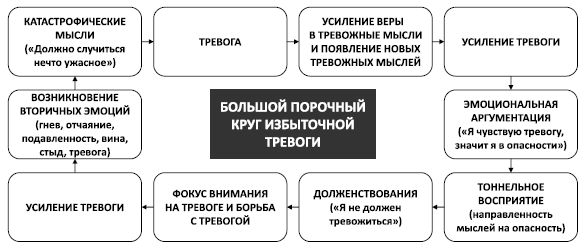

Если рассматривать порочный круг избыточной тревоги более подробно, можно получить следующую порочную цепочку мыслей и эмоций, подпитывающих тревогу. Итак, катастрофические

мысли вызывают тревогу, которая, в свою очередь, усиливает веру в катастрофические мысли и производит еще больше тревожных мыслей, которые приводят к очередному усилению эмоции тревоги. Человек интерпретирует усилившуюся тревогу как свидетельство реальной опасности, иными словами, прибегает к эмоциональной аргументации («Если я испытываю тревогу, значит, я действительно в опасности, иначе бы я так не тревожился»).

При этом головой он понимает, что, несмотря на кажущуюся реалистичность катастрофических мыслей, они все-таки иррациональны, но на эмоциональном уровне может верить в их обоснованность из-за эмоциональной аргументации, а также по причине эффекта тоннельного восприятия, о котором мы уже говорили: находясь в тревожном состоянии, человек думает только об угрозах. Более того, человек может требовать от себя отсутствие тревоги («Я не должен тревожиться»), тем самым невольно сосредотачивая свое внимание на тревоге и усиливая ее, что ведет к бессмысленной и беспощадной борьбе с тревогой, а также к возникновению вторичных эмоций по поводу тревоги – гнева, отчаяния, подавленности, вины, стыда и прочих (рис. 7).

Рис. 7. Большой порочный круг избыточной тревоги

Порочный круг мышечного напряжения

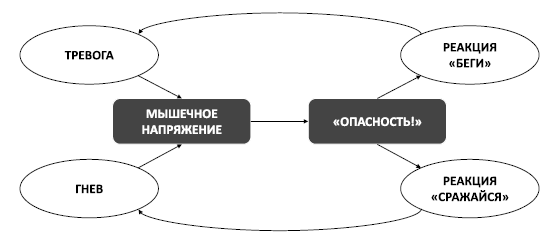

Таким образом, частые, длительные и интенсивные дисфункциональные эмоции (гнев, обида, тревога, стыд, вина, подавленность), порождаемые неадаптивными привычками мышления, не могут не сказываться на физическом самочувствии человека. В частности, наиболее стрессовые эмоции – тревога и гнев – неизменно проявляются в виде мышечного напряжения, которое, в свою очередь, сигнализирует мозгу об опасности и необходимости активации соответствующих защитных реакций («беги» или «сражайся»), обусловливающих усиление, соответственно, тревоги или гнева (рис. 8).

Психофизическая проблема

Этот порочный круг возникает потому, что психика и тело неразрывно связаны между собой, о чем еще в XVII веке так или иначе говорил французский философ Р. Декарт, заявляя о так называемой психофизической проблеме. Поэтому где избыточные эмоции – там телесное напряжение, а где телесное напряжение – там избыточные эмоции.

Рис. 8. Порочный круг мышечного напряжения

Однако, будучи «воспитанными» и «культурными», закованными в систему социальных и культурных предписаний, люди часто подавляют, а не выражают свои эмоции, из-за чего возникающее мышечное напряжение не расходуется физически (человек не сражается и не бежит), а накапливается, что приводит к болям, зажимам, спазмам и многочисленным симптомам в самых разных органах и системах организма.

Симптом «нечаянно» нагрянет

Тело обмануть невозможно, ведь оно неизбежно будет реагировать на избыточные эмоциональные реакции, а если и попытаться его обхитрить, оно обязательно «ответит» дополнительным напряжением и симптомами. Важно понимать: тело «узнает» о стрессовых реакциях гораздо раньше, чем человек успевает осознать, что находится во власти той же тревоги или гнева. В этой связи мышечное напряжение довольно часто является индикатором острых или хронических стрессов. Действительно, еще Гиппократ замечал, что если не заботиться о своем психологическом состоянии, это непременно скажется и на физическом самочувствии. Неслучайно в понятие «здоровье» входит не только соматическое, но и психологическое благополучие, которые на деле оказываются неразрывно связанными между собой явлениями. Однако в восприятии многих людей психика и соматика остаются двумя отдельными друг от друга субстанциями, по причине чего, ощутив физические симптомы вследствие стресса, большинство людей, во‑первых, не свяжут эти ощущения с испытанными ранее стрессовыми эмоциями, а во‑вторых, могут проинтерпретировать их как признак серьезного и опасного соматического заболевания, иными словами, как какую-то физиологическую патологию.

«Глухой телефон» с симптомами стресса

Так люди оказываются в вышеописанном порочном круге избыточной тревоги, поскольку не осознают, что их неприятные телесные симптомы являются следствием избыточного эмоционального напряжения, в то время как в действительности к симптомам стресса могут относиться практически все известные медицине физиологические проявления. В этом отношении неспособность распознавать физические симптомы эмоционального стресса, равно как и подавление избыточных негативных эмоций, можно считать наиболее частой причиной психосоматических (соматоформных) расстройств, к числу которых относится и пресловутая вегетососудистая (нейроциркуляторная) дистония. Как замечают известные психотерапевты Дж. Нардонэ и А. Бартолетти, «наше тело говорит с нами, но не всегда находит в нас экспертов-переводчиков. Иногда мы принимаем сигнал усталости за болезнь, кашель за эмфизему легких, боли в суставах за признак опухоли. В других случаях мы просто не слушаем тело, заставляем его замолчать или… забываем про него. Вот только потом, когда его первоначальный шепот уже превратился в крик, мы вынуждены прислушаться к нему».

Глава 7

Природа вегетососудистой дистонии

Гиперактивация симпатического отдела

Вегетососудистая дистония (ВСД) – это разбалансировка симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов и секреций и не зависит от желаний человека. Иными словами, вегетососудистая дистония – это функциональный (обратимый) сбой в работе сосудов, которые напрягаются, когда нужно расслабляться, и расслабляются, когда следовало бы напрячься. Различная симптоматика вегетососудистой дистонии является следствием высокого уровня вегетативного нервного напряжения, когда вегетативная нервная система, метафорически говоря, постепенно «истончается» в силу того, что «педаль газа» симпатического отдела вегетативной нервной системы довольно часто будто бы наполовину нажата вследствие высокого уровня тревоги, который зачастую даже не осознается человеком с симптомами так называемой вегетососудистой (нейроциркуляторной) дистонии. Такая гиперактивация симпатического отдела вегетативной нервной системы приводит к тому, что человек начинает более остро чувствовать симптоматику, но пока не пугается ее, как при паническом расстройстве (могут появляться более яркие реакции на свет, звук или прикосновения, которые воспринимаются как раздражающие).