Павел Антипов

Верхом на звезде

7

Милиционер на лестничной клетке – это был всё-таки Дуба. Он служил во внутренних войсках, вскоре он должен был патрулировать улицы, а перед этим дали увольнительную. Он звонил, но я не снимал трубку, звонка в дверь я тоже, оказывается, не слышал.

Очевидно, что люди, долго не видевшие своих друзей, должны радоваться. Но внутри себя я ощущал какое-то препятствие. Дубе было проще. Всё в этот день шло по его плану, и он не мог этому не радоваться. У меня же план был совершенно иной, и мне каждый час приходилось его корректировать. Сначала я намеревался побыть полным хозяином в квартире с утра до вечера – такого у меня не было никогда. Потом Лёха с тараканом исключил из этого плана утро. Но я надеялся, что, когда мы достанем насекомое, я выпровожу и Лёху, и Шурика, тогда у меня останется ещё день и вечер. Но когда я увидел на лестничной клетке Дубу, понял, что план мой неосуществим вовсе.

На лице я изображал радость, внутри же чувствовал себя неоднозначно. Лицемер, думал я. Хочу быть один, хочу, чтоб мои друзья испарились.

Дуба оказался специалистом по насекомым. Когда в армии такое случалось, то солдатам промывали ухо водой. И Дуба утащил сопротивляющегося Лёху в ванную. Всё произошло очень быстро. И вот уже Лёха вытирал полотенцем голову, а Дуба пытался обзвонить недостающих здесь Вадима, Андрея и Костю.

– Пашка, у тебя с телефоном что-то, – сказал он.

– Правда? Давай посмотрим. Ну вот, видите, провод вырвали, – я с осуждением посмотрел на друзей. Шурик с гитарой, Лёха с полотенцем, Дуба с трубкой.

С большой неохотой я всё же включил телефон.

Вскоре подтянулись Вадим, Андрей, Костя и Женька. Женька раздобыл где-то цифровой фотоаппарат и теперь всё фотографировал.

Когда начали считать, у кого сколько денег, я не выдержал:

– Давайте вы все пойдёте на улицу или к Лёхе, пока его мама не вернулась из ларька. Я присоединюсь к вам вечером, а сейчас посмотрите, сколько у меня дел: нужно перенести полки, книги, холодильник, микроволновку, распилить двухъярусную кровать и отнести половину в общагу, чтоб Шурику было где спать.

Меня так никто и не понял. Все выразили готовность помочь, чтобы и правда освободить в квартире место, так всем будет гораздо удобнее.

Вот кому было нескучно на протяжении следующих пары часов, так это обладателям белой кепки и красного берета. Они смотрели на нас и на то, что мы носили. Они озвучивали происходящее, создавая как бы вторую реальность – словесную, нематериальную. И одна реальность была идентична другой.

– Полки несут.

– И откуда столько книг?

– Эй, парень, у тебя трусы упали, – орала бабка Лёхе, который тащил клубок одежды.

Лёха благодарил, наклонялся за шарфиком, и тут у него действительно вываливались трусы, которые подбирал Женька, потому что он всё равно только фотографировал.

Вадим с Андреем, не осторожничая, взялись за шкаф. Они толкали его коридором по направлению к двери, и шкаф оставлял на деревянном полу глубокие борозды. Впрочем, из-за того, что пол был давно не крашен и сильно облуплен, борозды его не портили. Когда я увидел, что шкаф чуть ли не сложился, то, не сдерживая себя, стал орать, чтоб Вадим с Андреем прекратили. Когда они прекратили, я полез на антресоль искать отвёртки, чтоб разобрать шкаф. На антресолях в беспорядке лежало много папиных вещей: обломки подрамников, обрывки холстов, кисточки, пыльный баян, который сколько-то лет назад принёс папин пьяный друг Кузя. Баян я аккуратно передал Вадиму, всё остальное просто сбрасывал на пол. Наконец нашёл набор отвёрток. Шкаф разобрали и перенесли по частям.

Дуба переоделся в штатское, которое отыскал тут же. Одежда у нас всех была общей, вращалась между нашими квартирами, и уже никто не помнил, что кому принадлежало. Это было удобно и создавало впечатление, что каждый раз ты надеваешь новую вещь, хотя вещам могло быть уже несколько лет. И я теперь точно не скажу вам, чьи на Дубе были штаны, чей ремень и чья майка с надписью «Born to be wild».

Переодетый Дуба пилил кровать, а Шурик развлекал его, играя на гитаре. Шурик вообще никак не помогал. Он говорил, что у него болит пятка, и мы над ним из-за этого подшучивали. Я подшучивал больше всех, а ещё считал его очень ленивым и хитрым. Когда мы ссорились, я орал, что он мог поумнее причину выдумать, хотя бы что болит живот. Пятка – звучало как-то нелепо. Потом окажется, что она действительно болела. И даже название у этой болезни есть. Сейчас не вспомню.

В какой-то момент у Кости на лбу появилась шишка: перенося микроволновку, он врезался в стеклянную перегородку возле общажных лифтов. Мама всё благодарила и благодарила. Наконец Лёха не выдержал и сказал:

– Марина Ивановна, перестаньте, вы, можно сказать, нас выкормили, и помогать вам – наша святая обязанность.

Вскоре квартира опустела, и стало заметно, что её давно не ремонтировали: облупившийся пол был весь в выщербинах, за унесённым шкафом обнаружились не только ободранные обои, но и отвалившийся кусок штукатурки.

8

Я стараюсь писать по утрам. Я решил, что денег на кофе у меня нет, поэтому завариваю чай и раскрываю этот файл. Сижу и думаю, как бы дописать всё, что происходило, и так, как это происходило.

– Могу ли я не писать? – спрашиваю себя.

– Пожалуй, что могу, – отвечаю.

– Стоило ли тогда уходить с работы?

– Почему ж нет? Зачем человечеству двуличный бухгалтер, который не считает себя бухгалтером, зачем ему хитрый журналист, который не считает, что он журналист? По-хорошему, мне надо приплачивать за то, что я не работаю ни бухгалтером, ни журналистом. Хотя мог бы. Да что там мог бы – работал!

Раз пошли такие разговоры, то сегодня уже ничего не напишу. Я одеваюсь и выхожу из дому. Иду по улице с одним названием, сворачиваю на улицу с названием другим. Я ведь могу рассказать про эти улицы. Вакансия: «Требуется тот, кто может рассказать именно про эти улицы и именно так, как может рассказать только он». Идеально. Тут я точно на своём месте.

Вот улица широкая с деревьями-каштанами, вот дома вдоль неё, их мы звали кукурузами. Если идти от первой кукурузы до последней, упрёшься в подземный переход, за ним – Комаровка. Переход вымощен невзрачной серой плиткой. Некоторые из плиток – смотри не наступи – обязательно шатаются и брызгаются водой, будто их подмывает невидимая река. Поднялся на берег – мимо павильона рынка, мимо дома мебели и торгового центра «Импульс» – пришёл. К зданию с высокими колоннами прилепилась кафешка.

Там не то чтобы дёшево, но всегда можно подобрать недорогие блюда или взять половину порции. А ещё в воздухе, кроме запаха жареной картошки и отбивной котлетки, витает романтик колекшн вездесущего Поля Мориа. И если под музыку поглотить картошку да поглотить котлетку, то реальность начинает меняться непропорционально тому, что я поглотил. Глазные мышцы расслабляются, и зрачки перестают держать резкость, от чего посетители за соседними столиками размываются и становятся приятными цветовыми пятнами. Оркестр Поля Мориа заканчивает свой концерт под шум искусственной водяной мельницы, и его сменяет саундтрек моей молодости.

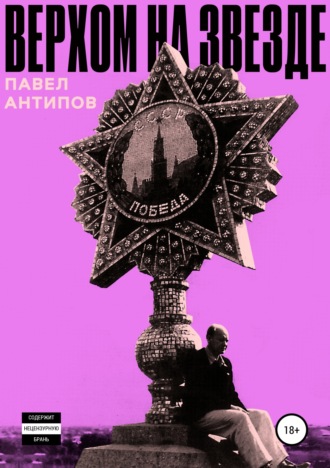

вер-хом-на-зве-зде

вцепившисьвлучи

слунойнаповодкее

вночи

Дрогнула рука у музыкального дизайнера. Да, что-то мы такое раньше пели. С какой-то луной, в какой-то ночи. Глупо-то как.

о жизнь ты прекрасна

о жизнь ты прекрасна, вполне

бываешь немного опасна…

пустая аранжировка

реверберация двухтысячных

девушки на подпевках

поверь мне, что всё не напрасно…

не реви

и создал этот мир я сам

кто ж ещё

возьми моё сердце

храни, вспоминай обо мне

поверь мне, что всё не напрасно

а минора не хотели?

верь мне

Вакансия для никого.

Ведь это только я могу рассказать. Плохо ли, хорошо? Другие никак не расскажут.

9

Мы пили и пели. Еды было немного. Я не то чтобы смирился с ситуацией, но просто растворился в ней. Даже стал подыгрывать на баяне, вроде как караоке. Шурик на гитаре, Вадим – на пианино, Лёха с бубном (инструментов всем хватило), Женька с фотиком – щёлк. В центре комнаты – старый кухонный стол, вместо лавки – отпиленный ярус кровати, несколько расшатанных табуреток и довольно широкий подоконник – тоже можно сидеть. Всё это из-под потолка освещает лампочка, которая включается вкручиванием в патрон. Иногда мы выходим курить на балкон. Как он нас выдерживает?

Пиво кончилось, когда ближайшие магазины уже закрылись, поэтому Андрей и Костя отправились на «Престон». Пока они ходили тёмной улицей князя-анархиста мимо фарфоровой фабрики, инфекционной больницы и обратно, мы долго репетировали торжественный свадебный марш, чтоб грянуть его, как только они переступят порог квартиры. Леха старательно лупил в бубен мимо ритма, но мы на него не обижались – сложно попадать в ритм, когда у тебя нет этого чувства.

Репетицию оборвал звонок в дверь. Мы затихли в ожидании, пока Дуба щёлкнет замком, и начали сразу с той части, где вступают все инструменты: «Та // та // та-ра-рам // та-та-там // та-ра-ра // та-ра-рааа-рам», в комнате нагнетается атмосфера ЗАГСа, Женька озаряет наши лица фотовспышкой цифровика, и тут мы вдруг умолкаем перед лицом толстой тётки-регистраторши браков и иных гражданских состояний, которая протиснулась в дверной проём и строгим голосом вопрошает, готовы ли мы быть вместе и в горе, и в радости:

– Дадите вы мне поспать наконец или нет?! – возмущается соседка, которую довольно сложно опознать без красного берета.

Все растерянно смотрят на меня, я собираю остаток трезвости в кулак и иду извиняться и обещать, что мы больше так не будем.

Когда через пару минут в дверь позвонили вновь, мы не стали собирать наш оркестр. На этот раз дверь открыл Лёха, но ни Кости, ни Андрея не увидел. Он поздоровался с моим отцом и пропустил его в квартиру, тот зашёл к нам в комнату.

Судя по некоторым признакам, то ли пошатыванию, то ли особенной растрёпанности его одежды, я понял, что он пьян ещё больше нашего.

– Привет, Павлик, – сказал папа.

– Тебя тут только не хватало, – с вызовом сказал я. – Зачем пришёл?

– Как это зачем? Домой… О, Кузин баян, – оживился папа. – А где мама, где Коля? Я ему шоколадку купил. Вот, сейчас, – стал рыться в карманах.

– Уехали.

– Куда?

– Далеко. Тебе-то что?

– Да, что мне-то. Стыдно и гадко, – папа сел на табуретку, которая под ним хрустнула и развалилась.

Лёха с Дубой подбежали его поднять. Я был не очень-то рад, что все видят моего папу в таком состоянии. Думаю, Шурик тоже. Это он говорит:

– Слушай, пап, почему ты именно сегодня пришёл? Не мог другого дня выбрать? Ты посмотри, что у нас теперь, тут же лечь негде. Ехал бы ты на дачу!

– Ага, поеду сейчас на дачу, посплю ночь на остановке, как раз до первого автобуса. Ну и дети у меня. Вот спасибо.

– Ну что у тебя, друзей, что ли, нету? С кем ты пил сейчас? – это уже я.

– А вот с ним, – папа показал на баян.

– С Кузей, что ли? Так вот и иди к нему, пересиди до утра.

– Опять, что ли, в бытовку?

– В какую бытовку?

Папа рассказал, что скульптор Кузя (он правда был скульптором) реставрирует сейчас обелиск на площади Победы. Обелиск я помню с детства, рядом с ним находился мой первый детский сад. Громко сказано – сад, это было помещение с детскими кроватями на первом этаже сталинки, двор которой заканчивался забором троллейбусного депо. Сад я ненавидел (меня там били скакалкой), заодно на долгие годы возненавидел район площади Победы. Единственное, что заставляло меня с ним мириться, – это почётный караул из пионеров. Я любил смотреть, как они идут к Вечному огню своим странным шагом и не обращают ни на кого внимания, типа это нормально – идти вот так по центру города. Потом для меня нашлось место в саду ближе к дому, потом пионеры исчезли, потом перекрыли газ в Вечном огне.

Однако папа говорил, что газ скоро дадут, и, чтоб было торжественно, обелиск надо немного подновить, чем и занимался Кузя. Во дворе дома «Подвиг народа» поставили бытовки для рабочих, в одной из них папа с Кузей провели сегодняшний вечер.

– Может, и ночь там проведёте, – предложил я. – Здесь-то всё равно спать негде.

Папа осмотрел мутным взглядом своё ветхое жилище, нас – молодых и здоровых, махнул рукой, сказав: «Ладно!», и вышел, столкнувшись в дверях с Костей и Андреем, у которых в пакетах позвякивало известно что.

Восстанавливать дальнейшие подробности и их очерёдность я не берусь: во-первых, столько лет прошло, ну а во-вторых, моя нетрезвая память сохранила только отдельные вспышки Женькиного фотоаппарата.

Хотя фотографии эти остались. Вот Шурик позирует с гитарой через плечо и шлангом от Лёхиного пылесоса на шее. Вот я растягиваю баян, а Лёха приставляет мне пыльные оленьи рога. Серия фотографий газовой горелки с синими язычками пламени – мы варим пельмени. Дуба с нереально красным носом. Опять поём, бедная соседка. А это что? Я с телефонной трубкой и растерянным лицом. Наверно, разговариваю с Крисом Мартином. Бельгиец позвонил и позвал к телефону Шурика, но так как тот не мог связать двух слов, передал трубку мне. Мартин сказал, что его жена шлюха, bitch, не могу ли я помочь ему с визой и сдать комнату? Он хотел бы приехать через месяц и сохранить семью, потому что очень любит Катсю. И вот я, только что выгнавший на улицу родного отца, уже приглашал в гости Криса. Он, правда, обещал заплатить.

10

Сейчас у нас с папой что-то вроде перемирия. Он живёт в маленькой комнате, а я – в большой. Есть ещё бывшая кухня, я там жил предыдущие три года. Мы с папой, похоже, успели пожить во всех пригодных для этого частях квартиры. Мы использовали её с максимальной эффективностью.

Папа всё время не переставал пить, а я пытался принять это как часть его природы. Проблема лишь в том, что я бы хотел жить отдельно либо не заботиться о пьяном соседе, контролируя, чтоб он не уснул с зажжённой сигаретой, выгоняя каких-то опустившихся личностей из его комнаты, которые, вполне вероятно, очень хорошие люди, может, тоже художники, хотя в последнее время папа тащит всех без разбору.

Пить ему не помешало даже то, что у него нашли диабет в ранней стадии. С диабетом, говорят, лучше не пить. Но папа пил. Потом от рака умер его брат – дядя Вова. Столкнувшись со смертью, папа не пил полгода и даже ходил на работу, хоть и на пенсии. Но что-то работа не шла ему впрок. Иными вечерами мне казалось, что он пьян – так он уставал. В конце концов он снова запил. Пил до тех пор, пока у него не посинела нога.

– Я знал, – говорил он мне, – я знал, что этим кончится, но я хотел проверить!

С тех пор папа не пьёт уже год, но я-то знаю, что это может начаться в любой момент. Я даже внутренне к этому себя готовлю, чтоб потом сильно не расстраиваться.

Иногда он заходит ко мне за какой-нибудь мелочью, но я вижу, что ему просто хочется поговорить. Тогда я спрашиваю про его молодость. Мне интересно всё это семейное прошлое. И папа рассказывает про минскую богему 70-х, и я узнаю, что в Минске была своя богема.

– Пап, а что тут вокруг было, когда ты впервые попал в эту квартиру? – спрашиваю. Он ведь, в отличие от меня, жил здесь не всегда.

И папа рассказывает, что «пришёл к Вовке с какой-то девкой, со Светкой, по-моему. Сидел на кухне и смотрел в окно. А там тогда только общежития строились, это вообще был край города. И пейзаж такой безрадостный, и потолки низкие. Ну, думаю, не дай бог тут жить!».

Дело в том, что папа с детства жил в одной из вокзальных башен, в левой, если смотреть с вокзала, на третьем этаже. Мой дед, а его отец (дневник которого – единственное, что нам отошло по наследству) был какой-то важной шишкой в управлении железных дорог, вот и жил поближе к этим самым дорогам. Прямо из дома, можно сказать, наблюдал своё ведомство. И папа мой ни в чём не нуждался, жил как маленький советский принц. Ел из трофейной посуды со свастиками, которую за ним мыла домработница тётя Вера. Она спала на сундуке и готовила еду на дровяной плите – ни газа, ни отопления, я так понимаю, там не было предусмотрено. Домработница – это конечно, какое-то вопиющее классовое неравенство, но дед с 13 лет работал на подмосковной фабрике, потом был на побегушках в «Товариществе внутренней и вывозной торговли капиталиста Второва». То есть в рамках одной жизни справедливость восстанавливалась.

«Итак с мая 1915 года я работал на Реутовской фабрике, вращался среди рабочих подростков таких же, как сам. Работа на фабрике проходила в две смены. В первую смену 1-ый гудок был в половину пятого. 2-ой без пятнадцати пять. Сторож дядя Яков ходил в гудок по коридору с колотушкой и кричал: «Первый! Гудок!» Потом постучит колотушкой и опять кричит: «Первый гудок». Так он кричал 2-ой и 3-ий в 5 часов гудок. Как тяжело было подниматься на работу в самое сонное время ребенку в 13 лет. А подниматься надо. Идёшь на работу и на ходу спишь. И когда в фабрике запустят станки, закрутятся колеса, заходят станки, сделается такой шум, что ничего не слышно, если тебе кто хочет сказать. Тут уж ты являешься придатком станка. Он ходит взад-вперед и ты за ним должен ходить. Отец, бывало, говорил мне: «Пашка, фабрика – это паутина, а хозяин её есть паук. Попадает к нему рабочий, он сосёт из него кровь, как сосёт паук из мухи, когда она попадает к нему в паутину». Так оно и есть. 9 часов бегаешь-бегаешь за машиной, присучаешь нитки, дышишь ватой, в голове вечно шум. Летом откроешь на немного окно и глотнёшь свежего приятного воздуха, и опять к станку».

У деда, которого звали так же, как и меня – Павел, а по отцу Андреевич, было трое детей. Дочь Люся, сын Вова и самый младший – мой папа, тогда ещё просто Саша. Дед в позднем ребёнке души не чаял и, как говорила мама, «в жопу дул».

Как только Павел Андреевич заметил, что Саша увлекается рисованием, отвёл его в художественную школу. Потом в художественное училище. Чтобы быть последовательным, дальше нужно было идти в театрально-художественный институт, но тут возникли проблемы.

Сейчас я изложу папину версию, потому что никакой другой у меня нет.

Папа ходил в кружок Кима Хадеева. «Это умнейший человек, мой самый лучший друг», – говорит о нём папа. Когда Кима попросили дать интервью о художнике Лёшке Жданове, Ким ответил: «Жданов? Не знаю такого художника. Вот о Сашке Антипове я могу говорить как о художнике, а о Жданове я могу говорить только как о поэте». Я ещё раз замечу, что это слова моего отца, как оно там было, я знать не могу. Для простоты назовём кружок Кима антикоммунистическим. Антикоммунистический кружок в коммунистической стране. Вот из-за этого, говорит мой папа, его и не взяли в театрально-художественный институт. И якобы Павел Андреевич имел серьёзный разговор с кем-то из ГБ, мол, как вы допустили, чтоб сын коммуниста с такими связался? Папа плевал на такие серьёзные разговоры, к Киму ходить не перестал, но и в институт больше не пробовал поступать.

Дед умер, когда папе было 23. Тут и начались все папины несчастья. То есть это опять можно назвать справедливостью, если ты одну половину жизни как сыр в масле катался, то вторую, будь любезен, проведи в говне.

А всё из-за квартир, которых вокруг папы было неприлично много. Его сестра с мужем и сыном жили на камвольном. Брат с женой и дочерью – лицезрели в окно трубу. Папина мать, ещё не старая пятидесятилетняя женщина, тоже решила обзавестись семьёй и вышла за престарелого гэбэшника в надежде на то, что он быстро откинет копыта и ей достанется квартира на проспекте. В итоге папа оставался владельцем привокзальных хором, устраивал там богемную жизнь и прочее. Естественно, дядя Вова захотел переселиться с «края города» обратно в центр. Не буду вдаваться в подробности, но моего отца всё же уговорили переехать на Гая.

В принципе, папин образ жизни от этого ничуть не меняется. Друзья начинают ходить к нему и «на край города». Один из них знакомит отца с мамой…

И ещё пару слов о крае. Папа очень любит рассказывать, не то что бы сильно жалея, но как бы бравируя передо мной, о временах, когда он выходил из дому, садился на электричку и через 20 минут был на даче в Ждановичах (дачу ту снесли, когда строили Минское море или Дрозды). Или о том, что вот он просыпался и думал: а не поехать ли сегодня в Гродно? И опять-таки выходил и сразу садился в автобус до Гродно. А теперь вот живёт вдали от вокзала, с низкими потолками.

Но тут же классно, думаю я, всего-то 20 минут ходьбы до Немиги и 45 – до вокзала. Какой уж тут край, если подумать, что есть Малиновка, Сухарево или даже шабанывымоишабаны.