Орхан Ализаде

Баку – память, запечатленная в камнях

Башня в селении Шаган

Другой такого же типа замок существовал в селении Шаган, буквально на границе с Мардакянами. По сведениям Е.А.Пахомова, к середине XX века от замка сохранилась только северная стена центральной башни, с северо-западным угловым контрфорсом, до начала венечного ряда бойниц, и часть фундаментов остальных стен.

Ее устройство было точно таким же, как в Мардакянском прямоугольном замке, но размеры меньше: ширина первого этажа около 3,6, толщина стен около 1,95, общая вышина сохранившейся части около 15 метров. В ней имелось лишь 3 этажа, из которых первый был перекрыт заостренным кверху сводом, а потолок второго опирался на деревянные балки. Остатков перекрытия третьего этажа не сохранилось.265

Эти остатки башни И. Березин принял за часть стены, будто бы примыкавшей к Мардакянской башне.266

Как и в остальных башнях Апшерона, башня в Шаганах располагалась в центре двора, площадью 290 кв. м.267 и была обнесена крепостной оградой. По свидетельству Ш. Фатуллаева-Фигарова, следы крепостных стен до последнего времени давали возможность определить общий контур замка, но в настоящий момент они исчезли под новой застройкой.268

С целью предотвращения полного обрушения, в 2016 году были проведены некоторые работы по укреплению и консервации башни. Но поскольку эти меры были временными и малоэффективными, памятник все еще находится под угрозой обрушения.269

Башня в селении Маштага

В селении Маштаги тоже был замок, но от его центральной башни уже в XIX столетии ничего не осталось. До первой четверти XX века еще стояла крепостная ограда того же типа постройки, как вокруг Нардаранской башни, с круглыми башнями по углам.

Толщина стен около 1,8, наружный диаметр башен около 2,6—3 м. Внутри был найден обломок камня с надписью: «Здание… Мухаммед, сын Ибрахим-Али… В году восьмом и…» Характер шрифта не старше XVII в.270

И. Березин, со слов местных старожилов, говорит, что эта ограда охватывала замок и мечеть. Исчезновение замка, вероятно, обязано сильным землетрясениям, неоднократно поражавшим этот район, о чем также упоминает И. Березин.271

Рисунок И. П.Щеблыкина

О разрушительном землетрясении в сел. Маштаги пишут и современные ученые. По их мнению, селение Маштаги с его древними памятниками архитектуры часто подвергалось разрушению вследствие землетрясений. Стихийное бедствие, обрушившееся на село в 1841 г. нанесло большой материальный ущерб. Селение значительно пострадало, в том числе культовые и гражданские сооружения. В этот раз Маштагинский замок с его высокими крепостными стенами не выдержал испытания стихии и очень пострадал.272

Башня в селении Бильгя

В селении Бильгя, близ северного берега Апшерона, подобно другим селениям, также существовали замки. По сведениям исследователей, здесь на небольшом расстоянии друг от друга располагались целых три круглых донжона.

Донжон одного из замков частично сохранился и подвергся консервации, а две другие в разрушенном состоянии продолжали существовать еще в 1950-х годах. В настоящее время от двух последних ничего не сохранилось, уступив место новой застройке.273

Частично сохранившаяся третья башня имеет аналогию с Мардакянской и Нардаранской башней. От башни сохранилась лишь северо-западная часть на вышину до начала 3-го этажа. Внутренний диаметр первого этажа, крытого круглым кольцевым сводом, около 3,7 м. Толщина стен около 1,52 м. Вход расположен с северной стороны. Во второй этаж можно было попасть с помощью устроенной в толще стены лестницы, от которой сохранились несколько ступеней и выходное отверстие во второй этаж. В этом же этаже полностью сохранился расширяющийся внутрь оконный проем. Второй этаж был, по-видимому, перекрыт тоже круглым кольцевым сводом, от которого осталась лишь часть пяточного ряда камней. Над входом, на некоторой высоте, вставлен крупный прямоугольный камень, по-видимому, для надписи. Но, к сожалению, от надписи, если она имелась, не осталось и следа.274

Башня в селении Шувелян

В селении Шувелян, на невысоком скальном возвышении, также располагалась круглая башня, которая к середине XX века была в разрушенном состоянии. Вероятно, вследствие землетрясения она раскололась сверху донизу. Половина башни сохранилась от основания до начала венечного ряда бойниц.

Рисунок И. П.Щеблыкина

По остатку башни можно предположить, что первый этаж башни имела внутренний диаметр 3,10 м; толщина стен внизу около 1,5 м. Этаж этот перекрыт продольным, заостренным вверху, сводом, пяты которого опираются на системы ступенчатых выступов. Первый этаж соединялся со вторым сохранившейся лестницей в толще стены. Порог входа на лестницу расположен на высоте значительно превышающей человеческий рост. Полы 3-го и 4-го этажа опирались на деревянные балки, гнезда которых хорошо видны. Из окон сохранилось лишь одно, в 3-м ярусе.275

Башня в селении Кишлы

В селении Кишлы, на холме также некогда стояла башня, которая в 1935 году представляло собой груду камней.276 По данным Ш. Фатуллаева-Фигарова, в указанный период остатки стен донжона существовали со стороны фасада до трех, а внутри до шести метров высотой.277

Как сообщает Е.А.Пахомов, сотрудниками Академии Наук Азербайджанской ССР И. Джафарзаде и И.П.Щеблыкиным были осмотрены остатки башни. От башни сохранился только первый этаж, перекрытый круглым кольцевым сводом. Внутренний диаметр помещения около 4,7 м, толщины стен 1,35—1,45 м. Свод заканчивается, аналогично другим башням Апшерона, круглым отверстием, диаметром около 0,50 м. Входной проем в башню располагался с севера, а в юго-восточной части имелась ниша. Под самым началом свода находился порог входного отверстия, ведущей на второй этаж. Общая высота первого этажа около 5 м, а наружный диаметр башни 7,45 м.278 Круглый свод и детали кладки заставляют полагать, что это была башня очень близкая по типу к Мардакянской.

Баладжарская башня

Еще одна башня, ныне не сохранившаяся, стояла на возвышенности в селении Баладжары, откуда открывался вид на окрестности Баку. Башня, как и некоторые другие, была снесена в середины XX века.

Баладжарская башня была обследована в 20-х годах XX века. В ту пору она сохранилась только на вышину до 2—3 метров. Любопытной особенностью ее является то, что ее стены первоначально были тонки, не превышая в толщину 1 м, но впоследствии она была утолщена добавочной кольцевой кладкой. Этим способом толщина стен была доведена до 1,5 м. Кладка стен довольно небрежная, на извести с примесью глины. Башня была ограждена крепостной стеной, от которой сохранились только обрывки. Стена крепостной ограды очень тонкая, менее 1 м. толщины, вероятно еще более поздняя, чем сама башня.279 Не сохранились и угловые башни стены, о существовании которых можно лишь догадываться.

*****

Очень скудные сведения есть и о других апшеронских башнях. От указанной на карте Апшеронского полуострова Бакинской губернии и уезда, составленного в 1899 Дмитриевым башни близ селения Говсаны, к середине XX века оставалось лишь несколько разбросанных камней и рядом с ними колодец.280

А при обследовании территории в селении Мухаммедлы в 1935 году А. Алескерзаде выявил остатки еще одной башни. По сообщению старожилов, очень высокая башня еще в 1870-х годах стояла доминирующей массой. Затем после революции она была разобрана, а камни использованы для строительства жилых зданий.281

К списку апшеронских башен в конце XX века прибавилась еще одна, обнаруженная археологом И. Алиевым в 1990-м году под насыпным грунтом в районе между селениями Балаханы и Сабунчи. Это место в настоящее время находится в окружении нефтяных вышек. На расстоянии более четырех метров высоты полностью сохранились стены донжона с угловыми башнями. Фрагмент башни видом и расположением на рельефе напоминает раманинский замок.282

Сураханский храм – Атешгях

Ещё с древних времён Азербайджан известен как страна огней. И это неспроста. Огонь во все времена играл большую роль в жизни азербайджанцев. Особо следует отметить территорию Апшерона, где бьющий из-под земли огонь с древних времен, оказывал сильное влияние на религиозные убеждения людей и способствовал возникновению у них веры поклонения огню. Священный огонь поддерживался в храмах и домах в особом месте. Угасание священного огня не допускалось, поскольку это означало наступление сил мрака. Эта религия долгое время была господствующей и поэтому главные храмы огнепоклонников были построены именно здесь.

Следует отметить, что огнепоклонничество часто путают с зороастризмом. Зороастризм является одной из самых древнейших религий человечества. Основоположником этой религии был Зороастр, или Заратуштра. Он строил свою философию на идее борьбы двух вечных начал – добра и зла. Свет, Добро и Справедливость олицетворял Ормузд (Ахурамазда), а Тьму, Зло и Гнет – Ахриман (Анхра-Манью). По религии в этой битве, в конечном счете, должно победить Добро, и активные последователи Ормузда обретут счастье на том свете. Эта религия долгое время была господствующей в Азербайджане.

Позже, уже на рубеже I века н.э. в зороастризме начали почитать огонь, который считался символом чистоты, очищения, освобождения от скверны. Это было связано, скорее всего, с выходом на передний план культа Митры. Митраизмом обычно называют религиозное течение в рамках зороастризма и связанное с культом солнечного божества Митры, одного из ближайших помощников верховного бога Ахура-Мазды. Храмы зороастрийцев были превращены в храмы огня, так что далеко не случайно их стали именовать огнепоклонниками.

В то же время культ огня в Азербайджане связан не только лишь с зороастризмом. Огонь считался священным и у многих древних народов, например, у индусов-брахманов, у древних греков, в том числе у тюрков античного периода. Как писал греческий историк Феофилакт Симокатта (VI век): «Тюрки превыше всего чтят огонь, почитают воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно тому, кто создал небо и землю, и называют его Богом».283

Большинство источников упоминает территорию Апшерона и города Баку как местность, где горели неугасимые огни. Самые ранние упоминания об этом явлении встречаются у Византийского дипломата и историка первой половины V в. Приска Панийского. Он упоминает о местности, где пламя поднимается из подводной скалы. Об этом же впоследствии писали многие арабские и другие летописцы.

Арабский историк Масуди (X в.) пишет, что вблизи Баку, в стране богатой нефтью, существует огненная пропасть, источник которой беспрерывно горит и огонь его имеет значительную высоту.284

Об апшеронских огнях упоминается также в географическом сочинении Мухаммада ибн Наджиб Бакрана под названием «Джахан-намэ», написанном около 1210 г. В этом труде описываются огни, которые находятся около Баку: «… в пределах Ширвана и Баку, на поверхности земли, есть такие места, где постоянно горит огонь, и они составляют два места: одно большое, а другое меньшее. Эти места постоянно горят, днем виден дым, а ночью огонь».285

Другое интересное описание Бакинских огней принадлежит уроженцу Баку Абд-ар-Рашиду Бакуви (XV в.): «В одном фарсанге от этого города имеется место, которое без конца выбрасывает огонь; говорят, что это рудник серы; около этого огня имеется селение, где живут христиане, делающие известь, которую они продают…».286

Действительно, Апшеронский полуостров богат нефтью и газом. Выходы горящих газов на поверхность считались божественным таинством и привлекали сюда огнепоклонников со всего мира, которые приезжали поклониться вечному пламени, вырывающемуся из недр земли. Апшерон был землей, которая как грандиозный алтарь вечно сияла неугасимыми огнями. Его обожествляли, строили святилища.

Французский востоковед начала XIX века М.Ж.Сэн-Мартен писал: «Город Баку издревле почитался не только местным населением, но и персами как священное место ввиду наличия многочисленных источников нефти и свободных выходов на поверхность земли газов, пылавших естественными огнями. Во многих местах эти « вечные» огни поддерживались огнепоклонниками, создававшими целую группу алтарей и храмов огня. Город Баку был превращен своими правителями и их подданными в место служения огню».287

История храмов огня уходит своими корнями во времена Сасанидов, когда огнепоклонничество было главенствующей религией в этом регионе, вплоть до начала VII века. В 624 году на этой территории наступает перелом – византийский император Ираклий, в своем походе против персов, посещает Кавказ, где разрушает храмы огня и уничтожает культ огнепоклонников.

Посетивший Баку в XIX веке Б. Брандт писал, что некоторые из племен, от которых произошли названия местностей на Апшероне, были огнепоклонниками и имели здесь свои храмы, капища. «Есть даже указания на то, что культ огнепоклонников приютился в окрестностях Баку еще за шесть веков до Рождества Христово. Местность эта ежегодно привлекала к себе тысячи пилигримов, стекавшихся сюда массами для поклонения местным вечным огням в построенных для этого храмах, вплоть до VII века после Рождества Христово, когда император Гераклий… разрушил эти храмы».288

Спустя несколько лет, в начале 40-х гг. VII века на территорию Кавказа уже вторгается армия Арабского халифата, которая приносит с собой ислам. Храмы огня приходят в окончательный упадок. Некоторые огнепоклонники, не приняв ислам, со временем вынуждены были уйти в Индию, где и продолжалась дальнейшая история религии Огня. Часть населения Закавказья и после введения ислама некоторое время сохраняла свою веру.

В виду развития экономических и культурных связей с Индией, в XIV—XV вв. купцы-индуисты также часто приезжали в Баку и посещали заброшенные святилища. О развитии экономических связей с Индией свидетельствует караван-сарай Мултани, расположенный в старом Баку и получившее свое название от имени племени огнепоклонников, проживающих на севере Индии.

В Баку находилось несколько культовых очагов – атешгях (Храм огня): один в селении Сураханы, другой на острове Пираллахы, а третий на горе Шубаны. Академик Самуил Готлиб Гмелин (XVIII в.) упоминает также Атешгях в Ала-Тава (Алов-Тава, ныне в черте города Баку).289 Эти храмы, по крайней мере, те, которые мы знаем. Кроме храмов огня, на Апшероне, недалеко от Баку известна местность, под названием «Янардаг» (Горящая гора). Это уникальное природное явление располагается на Апшеронском полуострове в 25 км северо-восточнее Баку у села Мухаммедли. Постоянный огонь здесь поддерживается выходящими наружу из-под земли газами. Несколько языков пламени на расстоянии 10—15 метров поднимаются над землей у подножия горы, высота которой составляет 116 метров.

Храм огнепоклонников на горе Шубаны почитался более других, но, к сожалению, он был разрушен в конце XIX века. Остальные храмы также были уничтожены. В настоящее время сохранился только один из них – атешгях на юго-восточной окраине селения Сураханы. Этот храм огня является одним из интересных и своеобразных историко-архитектурных памятников.

В современном виде храм, точнее культовый комплекс, сложился не ранее XVIII века, возникнув на освященном традицией месте, издавна славившемся своими «вечными огнями». Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, большинство членов которой происходило из Северной Индии и относилось к общине сикхов, последователей сикхизма, одной из национальных религий.

Храмовый комплекс состоит из центрального храма-алтаря и окружающих его 26 маленьких и темных келий, предназначавшихся для паломников. Эти кельи с внутренней стороны пристроены к зубчатой внешней стене комплекса.

Вход во двор, представляющий в плане форму неправильного пятиугольника, устроен в виде выступающего портала, над которым размещена традиционная для Апшерона гостевая комната «балахане» – помещение для наиболее почетных гостей.

Над воротами храма сохранились загадочные барельефы двух, обращенных друг к другу львов, между которыми расположено изображение солнца. Изображение львов немного напоминает рельефный герб над Шемахинскими воротами старого города, о котором мы расскажем в следующей главе.

И. Березин в своем описании памятника также указывает на сходство между этими изображениями: «над воротами входа с наружной стороны находится розетта, а по бокам ее два льва, все три фигуры грубой работы, вольное подражание шемахинским воротам в Баку…».290

Все сооружение храма, напоминает караван-сарай, в форме замкнутого пятиугольника. Покрытые грубовато сложенными сводами, кельи неравны по размерам и лишены какого-либо убранства. Почти во всех кельях вдоль боковых стен сохранились небольшие каменные лежанки, а в стене одной из наиболее крупной кельи устроены каменные кольца – коновязи и каменные кормушки для лошадей. Такие же коновязи встречаются и на наружных стенах.

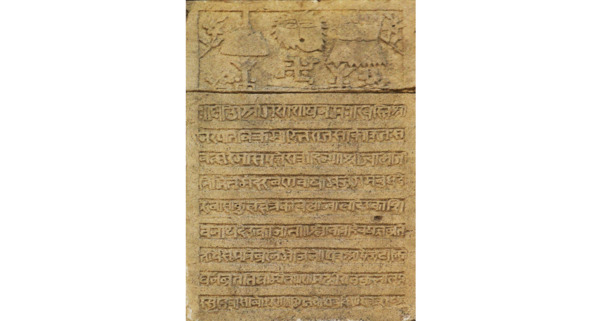

В кладку стен комнат вмонтировано около двух десятков каменных плит, с резными надписями. Большинство из них исполнены шрифтами индийского письма нагрик, деванагари и гурмукхи.

По традиции гурмукхи является письменным языком пенджаби, а деванагари считается «святым языком богов» и им пользуются многие индусы. Судя по каменным таблицам, индийцы, посещавшие Сураханы, в основном были выходцами из Северной Индии, но уже надписи, оставленные ими, свидетельствуют об их разнородности. Например, надписи, выбитые на гурмукхи, начинаются с традиционной ежедневной мантрой – молитвой сикхов, последователей сикхизма. Надписи же на деванагари указывают на то, что авторы этих строк в основном являлись поклонниками бога Шивы – последователями Шиваизма.291

Из надписей в виде вступительных формул, стихов и отдельных фраз явствует, что Атешгях использовался индусами как храм индуистской богини огня Джваладжи. Тексты надписей подтверждают, что памятник, видимо, был связан с индийской колонией, существовавшей в Баку в начале XVIII века. Все надписи относятся к XVIII – XIX векам и содержат имена жертвователей.

Английский путешественник Джексон, оставивший описание Сураханского храма, указывает на наличие 18 надписей, из которых только одна – на персидском языке. Джексон считает, что эти надписи сделаны на индусском языке с примесью санскритских слов.292 14 из этих надписей были помещены в Атласе к путешествию Б.А.Дорна по Кавказу и южному побережью Каспийского моря. Эти копии надписей для Атласа Дорна были сделаны доктором Кирстеном в 1860—1861 гг. В фондах Института Востоковедения АН СССР хранится также выполненная в районе Баку по заказу Кирстена копия сборника индуистских ритуальных произведений на санскрите и хинди.293

О санскритских надписях упоминает также И. Березин: «Кругом двора расположены кельи числом до двадцати. Над дверьми каждой находится по санскритской надписи, дурное начертание которых заставило меня отказаться от их копирования, а над входом одной видна персидская надпись».294

Сохранившаяся на стене храма персидская надпись, вмонтирована над стрельчатой аркой входного проёма одной из келий. Текст надписи гласит:

Приверженец (-цы) огня выстроились в ряд, словно голые (деревья?)

Исфахан (ец) пришёл в Вани до Бадака

«Да будет благословен щедрый Новый Год», – сказал он. Дом был поставлен в (месяце) Сомболе в год 1158-й.

Надпись свидетельствует о посещении зороастрийцами Сураханского храма в 1158 г.х., что соответствует 1745 г. н. э. Под Ваном, скорее всего, подразумевается область Ширван или Багаван. Весьма интересным является употребление в надписи древних персидских слов. В оставшихся на территории Закавказья эпиграфических памятниках подобные слова встретить невозможно. Вероятно, древнеперсидские слова подобного рода сохраняются в языке зороастрийцев.295

Эта надпись свидетельствует также о том, что зороастрийцы не забыли свой храм огня и через многие века продолжали посещать его, несмотря на то, что этот храм был переделан в индуистский.

Возможно, зороастрийцы из Индии также посещали Баку. Об этом в 1876 г. упоминал английский путешественник Джеймс Брюс, отмечая, что парсы Бомбея обеспечивают присутствие в Атешгяхе и своего смотрителя.296

Знаменитый французский географ и писатель-фантаст Жюль Верн в своем произведении «Клавдиус Бомбарнак» также упоминает о посещении храма зороастрийцами из Индии. Жюль Верн пишет: «Мне хотелось посетить знаменитое святилище Атеш-Гах, но оно находится в двадцати двух верстах от города, и я бы не успел обернуться. Там горит вечный огонь, уже сотни лет, поддерживаемый парсийскими священниками, выходцами из Индии».297 Конечно, сведений о пребывании писателя в Баку нет, но известно о его знакомстве с Полем Надаром, величайшим французским фотографом, посетившем наш город в конце XIX века. Маршрут Клавдиуса Бомбарнака полностью совпадает с маршрутом путешествия Поля Надара.

В центре двора комплекса возвышается само святилище – четырёхугольная ротонда главного храма-алтаря, внутри которого пылает «вечный» огонь. Центральный алтарь со сторонами в 6 м., выстроен в виде четырёх арок, опирающихся на четыре угловых пилона. Храм имеет небольшой четырехугольный купол. На углах кровли святилища, также, как и на кровле балахане, стоят небольшие призмы каменных труб, служивших для выхода горевшего газа.

Святилище сочетает в себе черты древних алтарей огня. Прорезанные в стенах павильона большие проемы раскрывают его внутреннее пространство. Через них можно было наблюдать огонь, некогда постоянно горевший в центре и служивший предметом поклонения. Древние мастера так тщательно отрегулировали подачу газа, что пламя не гасло во время свирепых каспийских ветров и с одинаковой интенсивностью горело сотни лет.

Алтарь сочетает в себе также и атрибуты индуистской религии, среди которых на первом плане можно выделить трезубец – тришул и надпись на санскрите.

Тришул является трезубцем Бога Шивы Его зубцы символизируют желание, действие и мудрость, с помощью которых Шива контролирует законы дхармы. Он связан с поклонением Солнцу и с солнечной расой.

Трезубец символизирует также гром и молнию, три языка пламени, тройное оружие – сил неба, воздуха и воды. Это оружие и атрибут всех небесных, громовых и водных богов. Может символизировать Небесную Триаду, а также прошлое, настоящее и будущее.

Алтарь был восстановлен, как гласит его украшенная изображением свастики надпись, на средства купца Канчанагара в 1866 г. эры Викрамадитья (индийское летоисчисление), то есть в 1810 г. н. э.

Сооружения всего комплекса, за исключением центрального алтаря, построены небрежно, и ясно, что эстетические вопросы мало волновали его строителей. Храм не поражает ни своей величественностью, ни богатством архитектурного убранства, которые присущи большинству средневековых Бакинских памятников.

Наиболее ранняя постройка храма – конюшня относится к 1713 году. К наиболее поздним относится центральный храм, выстроенный в 1810 году. Однако, история Храма гораздо более древняя. Издавна на этой территории было расположено святилище огнепоклонников. Они придавали неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне. После принятия ислама Храм был разрушен. Многие огнепоклонники уехали в Индию и там продолжили свою веру. Но спустя столетия, в виду развития экономических связей с Индией в XIV—XVII веках, индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы.

Свидетельством существования на месте нынешнего храма более раннего святилища огнепоклонников является описание немецкого путешественника Кемпфера, назвавшего это место «горящим полем». Кемпфер сообщает: «…раньше в пятистах шагах были видны в одном ряду семь трещин, из которых некогда горело это пламя, когда же оно погасло, оно вырвалось наружу в том месте, которое я описал».298

В «Армянской географии VII в» в числе областей и провинций Пайтакаран находятся два названия: «Багаван», о котором мы упоминали в предыдущих главах, и местность «Еотнпоракиан – Багинк» Слово Еотнпоракиан – Багинк означает на древнеармянском языке «семиямное капище». Этот топоним, по мнению С. Ашурбейли, по-видимому, связан с выходами горящих газов, которыми известна была местность на Апшероне. С. Ашурбейли считает, что, вероятно, здесь речь идет о семи огнях, о которых упоминал Кемпфер.299

По мнению С. Ашурбейли, название «Сураханы» на санскритском языке звучит как «суракшаны», который также означает «семь языков пламени», «культовое место».300

А известный бомбейский учёный – зороастриец профессор Дж. Моди, побывавший в Азербайджане в 1925 году, утверждал, что в древних парсийских текстах говорилось о храмах Огня на побережье Хазарского (Каспийского) моря. Он полагал, что Атешгях – исключительно индуистский храм, и само название села Сураханы переводил как «Sho-e-le-khaneh» («Дом огненных шаров»).301

С начала XVIII века вокруг святилища, пристраиваясь друг к другу, начали строиться молельни и кельи. А в начале XIX века храмовый комплекс уже имел тот вид, в котором он дошел до нас.

В этот период в храме жили отшельники, число которых насчитывалось несколько десятков человек. Они поклонялись огню и вели образ жизни аскета, истязая свою плоть и очищая душу. Они вешали на себя тяжелые цепи, лежали на негашеной извести – до омертвления отдельных частей тела. Отшельники не трудились и жили за счет пожертвований индийских купцов.

Интерес, вызванный сураханским храмом огня, стало причиной возникновения среди местных жителей множества легенд. Передаваясь на протяжении многих веков из уст в уста, легенды пополнялась более поздними подробностями. Вот в каком виде дошла до наших дней одна из этих легенд:

«Огненная столица священных огней, этот древнейший город Бадэ-Кубэ (Баку), окруженный в три ряда идущими зубчатыми стенами, девяносто дней был осажден неприятельскими силами Нур Эддин шаха.

Девяносто дней под натиском неприятеля священный очаг этот – огненная столица огнепоклонников, в ожидании решения судьбы – жаждал помощи и спасения.

Внутри этих стен, у самого берега Кульзум-Данизи (Каспийское море) высящийся, черный, еле дымящийся храм совершал все обряды, унаследованные предками для спасения святого очага столицы огня…

Главный жрец храма огня Егирван, совершая все таинства обряда культа огня, объявил волнующимся огнепоклонникам: «Завтра шах будет убит, убьет его одна невинная сила»… Вдруг открываются двери храма, у дымящегося очага стояла огненная дева с распущенными огненными волосами. Она была освещена святым огнем храма и в руках держала огненный меч. Дева в пламени огня вышла из храма и подошла к главному жрецу, сказавшему ей: «Ты должна спасти священный город – столицу неугасимых огней и храм священный, творением которого являешься, и ты».

Луноликая, огнесияющая дева последний раз бросила свой взор на возвышающуюся башню – храм и направилась к войскам могучего Нур Эддина. Огненная дева выполнила свой священный обет и убив Нур Эддин шаха, освободила своих соотечественников. Но она полюбила убитого ею полководца и, решив умереть после гибели любимого человека, вонзила меч себе в грудь, отдав душу на вечный покой в храме перед священным огнем. Огни храма погасли, и он превратился в башню освобождения, названную в честь погибшей девы Гыз Галасы (Девичья башня).

Семь дней и семь ночей продолжали выть то гилавари (юный ветер), то хазри (северный ветер), и только на седьмой день стихли ураганные ветры. Сейчас же после прекращения ветров далеко от крепостных стен – священного города Бадэ-Кубэ, на расстоянии семи фарсангов начали искриться тусклые огни.

Эти искры были священные и семиглавые огни, они искрились от погаснувшего образа огненной девы. И на этом новом месте был воздвигнут храм, приютивший всех жрецов огня, освещавшего души верующих в силу святого пламени».302

Затерявшийся среди строений старых Сураханов храм огнепоклонников, неизменно привлекал внимание всех приезжавших. В своих записях его упоминают путешественники Кемпфер, Ханвей, Лерх, академик Г. Гмелин, писатель А. Дюма-отец, ученый-химик Д.И.Менделеев, ориенталист Дорн, Березин и др. А художники Верещагин, Гагарин, Ж.П.Моне, Е. Гогенфе и другие запечатлели храм в своих произведениях.

Путешественник Кемпфер, описывая свое посещение храма огнепоклонников в 1683 году, сообщает: «Здесь мы нашли около десятка людей, занятых работами возле огней: одни поставив медные и глиняные сосуды на не слишком пылающую расселину, готовили пищу для жителей соседнего селения Сроганни атесгава, названного так по этому огню; другие, наложив на огонь кучу собранных в других местах камней, обжигали известь, а уже готовую собирали, чтобы отвозить на судах; двое из потомков племени древних персов, пришельцы, индусы – огнепоклонники сидели бездеятельно вокруг выстроенной ими стены и молились вечному божеству, взирая на вырывающееся из земли пламя и поклоняясь ему…».303

Из этого описания Кемпфера видно, что в 1683 году у места сураханских огней было какое-то строение в виде стены, возможно, являвшееся остатками древнейшего храма.

Спустя несколько лет, в 1689 году Баку посетил французский путешественник, иезуит Виллот, который оставил сведения об этом храме или, вернее, о постройках на этом месте: «…Около колодца виден вулкан, извергающий огонь из восьми или десяти различных жерл. Персы, некогда огнепоклонники, называют это место „Атеш-гиа“, что означает жилище огня. Он и в настоящее время еще почитается индусами и гиорами, которые являются остатками этих древних персов, и которых я так называю в отличие от тех, родившихся давно и с тех пор называющихся персами. Они приходят сюда на поклонение из различных мест и бросают по своему суеверию серебряные и золотые монеты и содержат даже постоянно двух дервишей или монахов своей секты для охраны этого священного огня…».304

Данные Кемпфера и Виллота позволяют предполагать наличие некоторых первоначальных построек на месте храма. Других же строений, то есть келий и караван-сарая, здесь тогда еще не было.

Позже, уже к середине XVIII века Баку посетили английские путешественники Кук Джон и Ханвей. Кук Джон, побывавший здесь в 1747 году и состоящий хирургом при русском посольстве князя Голицына в Персии, дает следующее описание Сураханского храма: «11-го февраля наш посланник со многими людьми своей свиты пошел посмотреть этот знаменитый огонь. Там, где, как говорят, можно видеть изумительные здания, наша компания увидела только одну жалкую залу и другое очень жалкое помещение, где живут верующие. Их было тогда не более 40. Они очень охотно наших людей впустили в комнату, о которой я сейчас говорил. Там было отгороженное место, вроде наших хоров в протестантских храмах, которое мы можем назвать их алтарем».305