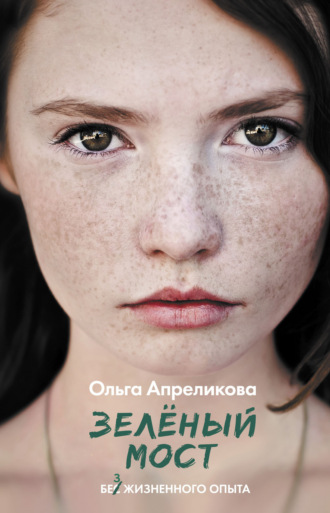

Ольга Апреликова

Зеленый мост

– Там, – она ткнула пальцем в библиотеку, – есть детский отдел. И много-много книжек с картинками. Идем?

– Я домой хочу, – беспомощно сказал Митька. – То есть домой не хочу, но хочу дед-морозовский конструктор. Как ты думаешь, папа, когда нас выгонит, конструктор ведь не отберет? Или себе оставит?

– С чего это папа нас выгонит? – замирая, переспросила Мишка.

– Он так маме сказал: «Убирайся со всеми спиногрызами на все четыре стороны!»

Катька подошла и молча кивнула, растерянно глядя на Мишку. Отвела глаза, порыла башмаком подмерзший песок у столбика качелей и снова взглянула – глаза сухие, злые и несчастные.

– Они разберутся, – с надеждой, которой не чувствовала, сказала Мишка мелким. – Сколько раз они ругались, а потом опять мирились. Все будет нормально.

– А если не разберутся? – набычилась Катька. – Мишка, Мишенька, может, нам сразу сегодня к бабушке пойти?

Мишка представила бабушку Лену, добрую и мягкую, мамину маму, ее пирожки с ягодами и с капусткой, ее однокомнатную крохотную квартирку в старой пятиэтажке в двух остановках отсюда. Раньше там пахло старинными духами, можно было заводить проигрыватель с черными пластинками и слушать хрипящие советские сказки или перебирать бабушкины брошки, бусы и колечки в деревянной шкатулке, наряжать принцессой маленькую Катьку, а бабушка Лена читала им наизусть Блока и Мандельштама… Но теперь там пахло не духами, а лекарствами, а в мусорке валялись шприцы от обезболивающего.

– Бабушка болеет, – вздохнула Мишка. – Пойдем в библиотеку, погреемся, книжки полистаем. А там и они позвонят. Наверное. Пока не позвонят, домой не вернемся.

3

Через три недели снежная зима так и не наступила, и дни стояли серые тусклые. Календарь уперся в февраль – и ни с места, заглох. Мама забрала Митьку и ушла жить к бабушке, потому что той требовался постоянный уход, а с Митькой маме было проще: только в садик утром отвести, вечером забрать. Мишка и Катька пока остались с отцом, который почти не появлялся дома, – но он и раньше часто уезжал в командировки: то в Петрозаводск, то в Новгород, то вообще куда-то за Москву. Мама прибегала раза два в неделю, варила суп и жарила котлеты, а макароны или гречку Мишка к котлетам на ужин варила сама. Утром – яичница и проследить, чтоб полусонная Катька все доела, а обедали они в школе бесплатно, потому что многодетная семья. Еда там была так себе, но все же еда, и между пятым и шестым уроками они встречались в столовке, садились напротив и съедали все, даже кислотный рассольник по средам, потому что есть-то хочется и расти надо, как убеждала Мишка Катьку. Потом Мишка шла на шестой урок, а Катька или на какое-нибудь ИЗО, или на тестопластику, или в школьную библиотеку помогать библиотекарше – а на самом деле вымогать внимание у чужого взрослого человека. Впрочем, за тем же самым она ходила и на все кружки – чтобы ей говорили: «Катенька, какая ты молодец, вы только посмотрите, какая Катенька талантливая» и гладили по головке. Мишка только одно ей велела:

– Никому не смей рассказывать, что мы одни почти живем! Вот ни единой душе, ни класснушке, ни подружке! Ни слова! А то заберут в кризисный центр какой-нибудь, в приют для беспризорников, а там дети всякие-всякие, они тебя бить будут за то, что ты домашняя и мама с папой есть!

– Да их все равно что нету!

– Есть. Никуда не денутся. Это они друг друга могут в своей жизни отменить, нас-то не отменят. Наверное. И потом, мы что с тобой, плохо живем?

– Хорошо. Как мышки-норушки, – кивала Катька, слабо улыбаясь.

И правда они жили как мышки-норушки, тихо, не ссорясь. Иногда было одиноко и страшновато, особенно ночью: казалось порой, что кто-то черный и чужой неслышно ходит в темноте родительской пустой комнаты. Мишка туда и днем старалась не заходить – что смотреть на пустоту? Но вообще без родителей в квартире было хорошо, тихо, только Ютьюб бормотал и бормотал Мишке, растолковывая уроки, а Катька, сделав домашку, или рисовала, или сидела в телефоне, или тихонько смотрела телевизор в пустой комнате родителей – она пустоты не боялась. Такая самостоятельная жизнь словно вернула их в домитькины времена, когда их было только две сестрички, старшая и младшая, и Мишке нравилось водить ковыляющую Катьку за руку и чувствовать себя большой. Сейчас Катька снова сделалась ручная и признавала Мишкин авторитет:

– Мишка, как же мы дальше жить будем?

– Нормально будем жить. Катя, слушай. Маме тошно и тяжело. Бабушка скоро умрет, но пока все ужасно, и мы не должны маме добавлять плохого.

– Бабушка Лена умрет, как бабушка Дина?

– Бабушка Дина вдруг умерла, неожиданно, – Мишку затрясло, изнутри полыхнуло жаром, но она перевела дыхание, вцепилась в браслет уверенности, и ее отпустило. – А бабушка Лена уже полгода умирает. Мама должна за ней ухаживать. А мы должны хотя бы без двоек учиться, чтоб маму в школу не дергали, и жить так, чтоб она сюда приходила и видела, что у нас чисто и порядок.

Катька сидела в кровати на коленках, бессильно уронив рядом телефон с попискивающей игрой, покачиваясь взад-вперед, и молчала.

Тогда летом, обнаружив утром мертвую бабушку, Мишка сразу отвела Митьку и Катьку к соседям. Нашел бабушку рано просыпавшийся Митька, но он вроде бы не понял, что она умерла, пришел и растолкал Мишку:

– Ой, ты проснулась, а я думал, что вы все три насовсем уснули! Мишка, а чего бабушка не встает? Она мне драников на завтрак обещала, а сама не встает! Дай мне хоть молока, Мишка!

Катька мертвую бабушку не видела, хоть и пришлось ей сказать, что бабушка умерла, чтоб не упиралась и пошла с Митькой к соседям. Но она наверняка что-то запомнила из всей той страшной суеты деревенских похорон. А еще наверняка придумала всяких ужасов. Потому что всю осень рисовала где попало, даже в тетрадках, гробы с венками сверху, похожие на пирожные, и пирожные, похожие на гробы. И училась плохо. Но теперь все стало получше, и в Катькиных рисунках появились щенки и принцессы. Все, правда, еще очень грустные, но ведь грустные щенки при любом раскладе лучше пирожных с венками. Мишка погладила черный браслетик на запястье: какой он хороший! В самом деле помог. Вот и не верь после этого в чудеса.

– Давай постельное белье поменяем, – сказала Мишка. – Обдирай, а я буду пол мыть и пылесосить. А как приберемся, пойдем печенье печь.

Катька понуро встала и вытащила подушку из наволочки:

– С изюмом?

– С изюмом. Там вроде еще остался, – согласилась Мишка, оглядывая захламленную детскую. – Кать, знаешь что? Давай как следует приберемся. Вот просто суперски приберемся! Чтоб как будто все новое!

– Как следует? Вот чтоб как в Икее, красиво?

И они принялись за уборку. Стиралка ворчала, пережевывая пододеяльники и отцовские рубашки, которые валялись в ванной с его приезда неделю назад. В прихожей копились пакеты с мусором: рваные носки, ломаные Митькины игрушки, старые тетрадки и прочая дрянь. Мишка выдвинула свои ящики письменного стола:

– Тебе что-нибудь из этого надо? Бери все, что хочешь, остальное я выкину.

Увидела белую коробочку из-под браслета: выкинуть или оставить? Открыла и наконец заметила, что там лежит перевернутая белой стороной и потому почти невидимая визитка. Вынула: «Волшебные украшения». Да ладно, серьезно? Волшебные? И сайт, и телефон. Интересно, это телефон той дамы в черном или мастера, который просто отливает из какого-то композита всякие брошки-браслетики? А если б это телефон дамы, то что – позвонить? Сказать: «Ваш браслет правда волшебный, он исправил все мои двойки»? Мишка спрятала визитку в коробочку и сунула ее обратно в ящик, к учебникам. Пусть останется на всякий случай.

Катька из Мишкиных «богатств», над которыми раньше завистливо ныла или вовсе подворовывала ручки и точилки, выбрала только розовую линейку и почти нетронутую коробку акварели, а все остальное Мишка безжалостно вытряхнула в мусорный мешок. Рисунки, коллажики, дурацкие самодельные стишки в цветных блокнотиках, плетенные из бисера ерундовины – всю-всю детскую чушь.

– Ой, ты что? – Катька вытащила из мешка, как из прошлого, рисунок с кривым, глупо улыбающимся апельсиновым лабрадором: – Хороший же! Тебе не жалко?

– Нет. Пустая трата времени, – Мишка отняла лабрадора, порвала пополам и сунула в мешок. – Все это полная ерунда. Мозг хочет чем-то себя занять, вот и все. Лучше его занимать делом.

– Все равно жалко, – буркнула Катька. – Но если подумать… Да, все это просто детский мусор. А я уже большая.

И тоже выкинула залежи своей разноцветной ерунды вроде старых фломастеров, рисунков и альбомчиков, аккуратно сложила тетрадки и книжки:

– А так спокойнее, правда?

Так же они поступили с одеждой, выкинув все старье, потом перешли на кухню и разобрались с кухонными шкафами.

– Маме просто некогда вечно, – подумав, сказала Катька. – Иначе бы у нас тут всегда так сияло, мама же любит, чтоб красиво, правда?

Мишка пожала плечами, глядя на заплесневевшую заварку в потемневшей жестянке:

– Любит, наверное. Но три ребенка мало что оставляют от красоты. Ладно, Кать, мы теперь в самом деле большие, так что сами справимся. Так, это вон, и эту битую кружку тоже вон…

Потом они вынесли мусор, вымыли везде пол и долго-долго пекли печенье с изюмом. Мишка, конечно, адски боялась раскаленной духовки, но ей удавалось скрывать это от Катьки; когда печенье подрумянилось, Мишка, собравшись с духом и надев толстую-толстую специальную рукавицу, ловко вытащила противень и поставила на конфорки, аккуратно лопаткой переложила печенье на Катькину детскую тарелку с собачками, придвинула к сестре – и Катькины глаза засияли, будто в них включили по большой лампочке.

Мишка перевела дух. Сердце колотилось где-то в горле, на лбу выступил пот. А ведь еще чайник. Она налила в него воды, поставила на базу, щелкнула кнопкой. Загорелся жуткий красный индикатор. Она села на стул в дальнем от чайника уголке кухни. Когда вскипит, надо подстроить, чтоб кипяток в чашки наливала Катька… Или все-таки себя пересилить? Правильно мама говорит, всю жизнь от плиты да от чайника шарахаться не будешь. Надо себя тренировать, да. И когда чайник щелкнул, она сделала над собой усилие, встала, насыпала заварки в синий старенький чайничек, взяла большой – руки дрожали – и осторожно-осторожно, едва наклоняя, налила кипятка в заварочник. И чтоб отмучиться за один раз – в кружки. Поставила чайник на место, отодвинула подальше к стене. Спина взмокла, и голова чуть кружилась. Но она молодец, да.

Зато – печенье. Горячее, пахнет сахарком и изюмом. У Катьки за чаем с печеньем порозовели щеки, глаза сияли. А за окном шел дождь – сплошной стеной. Наверное, нормальной зимы со снегом и вовсе не будет. Наверное, с этим миром правда что-то не в порядке. Что-то развалилось в нем так же, как в жизни их семьи. Ну и пусть. Ей-то какая разница? Пережить бы весь этот трабл с родителями, выцарапаться. А потом будет взрослая жизнь, в которую она, кого захочет – того пустит. А может, и вовсе никого не пустит. Ну их всех.

Наутро она решила проверить, правда ли браслет волшебный. Сегодня контрольная по английскому и лабораторная по физике, если пойти без браслета – что будет? И она сняла его и спрятала под подушку. Запястье замерзло сразу. Пока варила овсянку – та подгорела. Катька ныла, и пришлось на нее рявкнуть; младшая огрызнулась, слово за слово, и в школу они пришли злые на весь мир. Из столовки несло рыбными котлетами и чем-то подгоревшим. Литературу и русский заменили двумя алгебрами, контрольная по английскому оказалась чудовищной, потом еще заныл живот, а в столовке какой-то пацан, которого толкнули, нечаянно облил Катьку компотом, и пришлось ее, злую и шмыгающую носом, приводить в порядок. На лабораторную по физике Мишка опоздала, попала в пару к двоечнику Кольке Кулябкину, который и сам не понял, что объясняли, и утруждаться не собирался, и Мишка ничегошеньки толком не сделала и не написала. А когда после звонка забрали тетрадку и выгнали из класса, в туалете обнаружила, что началось «это дело» и, если б не черные джинсы, был бы позор на всю школу.

Дома скорей она бросилась к кровати, вытащила браслет, надела – и по всему организму будто разжались ржавые кандалы. Все хорошо. Она приняла теплый душ, поухаживала маминым бальзамом за волосами. Живот согрелся и перестал ныть. Мерзкое «это дело», очень мерзкое, но мама говорила, мол, зато организм в эти дни весь обновляется, омолаживается. Может, и правда. Когда «это дело» кончается, в самом деле можно взлететь уже только от счастья, что все, на месяц свободна от противной этой особой гигиены. Когда она вышла вся чистая и теплая, в стареньком любимом халате, Катька уже подогрела суп и стала подлизываться:

– Мишка, ну ты не сердись, ты ведь хорошая… А давай, когда уроки сделаем, опять шоколадное печенье испечем? Завтра мама придет, мы ее угостим, и Митьке она отнесет, да? Давай? Испечем? Ну, Мишка? А пока ты будешь печь, я пол в комнатах помою?

– Ладно.

Больше Мишка браслет не снимала.

В школе, в общем, дела шли правильно, и двойки по физике и английскому она исправила на той же неделе. По вторникам, средам и пятницам, когда из расписания гвоздями торчали страшные физика, химия, алгебра и геометрия, Мишка надевала не брюки с блузкой, а джинсы и серый свитер и притворялась умным мальчиком. Двойки вообще сменились тройками, спасибо Ютьюбу, и, даже когда пошли предэкзаменационные пробники, она справилась на три-четыре. Нормально. Устное собеседование по русскому в начале февраля легко сдала на двадцать из двадцати баллов, и классная сказала, что вроде как не все потеряно насчет допуска к ОГЭ. Мишка день за днем училась допоздна, не понимая, что в этих нехитрых школьных учебниках такого сложного, чтоб так испортить ей жизнь по осени. Вспоминался бесконечный серый дождь, жужжание и пустота в уме. Но это ведь прошло? Насовсем прошло? И все, что было нужно – чтоб из жизни почти исчезли родители и в доме наступила тишина?

Какая хорошая стала жизнь, тихая! Только точки темные иногда перед глазами летают от усталости, но это ведь хорошая усталость, потому что силы потрачены не на нытье или ерунду, а на дело. Правда, сама себя Мишка бы не смогла заставить – и она поцеловала браслетик со словами: «Спасибо, ты молодец». Наверное, он в самом деле волшебный, потому что до него из всего ее организма и капельки уверенности не удалось бы выжать, как не выкручивай. Теперь Мишка чувствовала себя настолько уверенно, что даже сходила в Катькин класс на родительское собрание и сидела там одна среди чужих взрослых: Катька, сказали, вроде как тоже взялась за ум.

Еще Мишка попросила, чтоб мама научила ее варить простой суп: куриная грудка плюс замороженные овощи – и теперь справлялась с едой для себя и Катьки вообще сама. По субботам и до утра понедельника они с Катькой забирали к себе Митьку, чтоб мама хотя бы от него отдохнула. Митька был Митька: скакал, орал, смотрел мультики, цеплялся к Катьке, вис на Мишке, но что-то быстро уставал и тихонько играл в свое лего. Больше всего ему нравилось в тишине сидеть под письменным столом, когда Мишка делала уроки, а если она уходила на кухню варить обед, то он собирал детальки конструктора в подол рубашки, плелся следом и потом играл уже под кухонным столом. Мишка как-то заметила, что он не строит, как всегда раньше, машинки с колесиками или самолеты, а собирает домики без крыши или коробочки. А однажды стал просто собирать все детали в сплошную стенку.

– Это крепость? – осторожно спросила Мишка.

– Это волшебная стена. Защищает от всего, – солидно сказал Митька. – Тебя я тоже за ней спрячу. Катьку… Ну, Катьку тоже, хотя она вредная. Но она собак любит, а я тоже собак люблю.

– Я тоже хочу такую волшебную стену «от всего». Да, и Катьку тоже возьмем, она же сестра, – сказала Мишка, смутно понимая, что каждый благополучный день в школе и каждый тихий вечер дома для нее все равно что прозрачный кирпичик в ее собственной волшебной стене. И надо стараться, чтоб стена эта скорей становилась повыше.

Потому что по ночам, если проснешься – страшно. Она одна с младшими, и как их защитить, если что?

Отец приезжал несколько раз. В будние дни молча съедал Мишкин суп, менял белье и рубашки в сумке на чистые, отсыпался, а когда Мишка и Катька возвращались из школы, на кухонном столе лежала красная бумажка. Можно было разок сходить в кино, но потом аккуратно тратить деньги только на еду. Ну, еще разок, вместо кино, купили Катьке белую блузку в школу: ее заставили участвовать в конкурсе стихов наизусть, а старую блузку Мишка нечаянно постирала вместе с джинсами – и она стала не голубая, а противно серая. За конкурс Катьке дали грамоту, «Третье место», но показывать ее было некому, а потом Митька изрисовал ее с другой стороны какими-то волосатыми червяками и собаками. Собаки у него получались симпатичными и грустными.

Он, вообще-то, был хорошим парнем, добрым, и его любили все. Приехавший на выходные отец, увидев Митьку, оживлялся, хватал его на руки, а предатель Митька вис у него на шее и тарахтел ему в уши про всякую детскую ерунду. Отец забирал его, через раз прихватывал и глухо молчащую Катьку и вел их в цирк или аквапарк, звал и Мишку, но она мотала головой. Отец и не настаивал:

– Ну и правильно, сиди уроки учи, двоечница. Может, даже что-то выучишь. Да на обед свари хоть картошки.

Иногда Катька приносила Мишке из этих походов остывший гамбургер или половинку шоколадки. В общем, Мишка была рада приезду отца, потому что мама давала совсем мало денег; а еще отцу был рад Митька – за Митькину радость она была готова вынести что угодно. Катька отца терпела кое-как, боялась, но он покупал мороженое-пирожное, ну и сам по себе цирк – это круто, и она устоять не могла, несмотря на все обиды и страхи. А Мишка с отцом старалась не разговаривать: и чтоб не разозлить нечаянно, и чтоб не расспрашивал про мать, и чтоб не подумал, что она простила за распад семьи или за лето. И матери про отца говорила кратко: «Да, приезжал, купил Митьке ботинки на весну».

Глава вторая

Ангелы рядом

1

Из-за волшебной стены проще было смотреть на людей. Потому что им никак Мишку не достать, не обидеть, чего бы они там ни верещали. Они – там. Не с ней. Вот и хорошо.

Она только не понимала: а Митька и Катька тут с ней за стеной или все-таки снаружи? Наверное, они какие-то проникающие. Иногда они тут, милые и родные, такие тепленькие, привычные, возятся рядом, едят макароны, которые она сварила, подлизываются; а купать маленького Митьку, заворачивать в полотенце и одевать затем в пижамку и укладывать, сонного, – все равно что в куклы играть, такая радость. А потом мама его на всю рабочую неделю забирает, можно отдохнуть.

Но вот от Катьки некуда деться. Всегда вместе. Смутно Мишка помнила время, когда Катька еще не родилась, – и как же это было хорошо! Родители как добрые великан и великанша. Папа носил на руках, мама была мягкая и большая, как полное ласки облако. Утром по выходным можно было прийти к ним и играть в «три медведя»: папа – большой медведь, мама – медведица, а Мишка – их самый любимый маленький медвежонок.

А потом появилась эта противная пискля. Кажется, родителям она тоже не нравилась, потому что орала ночами, но они большие, они все время с ней возились, а Мишку только дергали за руку, отволакивая в детский сад. И потом отец стал все чаще говорить: «Девчонки, девки, девицы», и что-то нехорошее Мишка чувствовала в его тоне. Девчонки – это плохо. Одна Мишка – это было еще ничего, он терпел, а вот две дочери – это уже наказание. Как будто они виноваты, что родились девчонками.

Ну, что не виноваты – это Мишка потом поняла, а тогда было так противно и стыдно быть девочкой, что перед первым классом она всерьез вымаливала, чтоб ей как форму в школу купили не юбку в складку, а брюки и чтоб в школу записали не как Машу Косолапову, а как Мишу – все равно ж дома они ее Мишкой зовут, потому что она их самый любимый медвежонок! Это в садике все знают, что она девчонка, а в школе-то ведь можно начать новую жизнь? Никто и не догадается! Дурочка маленькая. Не знала, что все равно по жизни придется в штанах ходить, даже летом. А тогда, когда она сдирала с себя юбчонки, родители сначала смеялись, объясняли и в угол ставили, потом, когда она продолжала ныть, отец схватил, встряхнул и наорал так, что она три дня потом молчала. Ну хоть Мишкой продолжали звать, впрочем по привычке. Почему настоящим медведям да и вообще всем животным не важно, мальчик или девочка у них детеныш? Любят, и все… А ее любить перестали. Из-за ожогов.

А если б Катька родилась мальчишкой? Тогда б, наверное, и Митьки не было, и жили бы они вчетвером спокойней и веселее. Умом Мишка понимала, что Катька не виновата ни в чем, но даже сейчас, в покое их тихой трусливой – вдруг в школе узнают, что они живут одни! – жизни Катька иногда казалась не сестрой, а какой-то чужой девочкой, невесть с чего спящей в соседней кровати. Вот бы ее не было!

А от шумного нервного Митьки она вообще успевала за неделю отвыкнуть, и за воскресенье его детская навязчивость и нытье раздражали так, что хотелось превратить его в куклу и повесить на крючок в какой-нибудь темной кладовке. Катьку временами – тоже, и дверь кладовки запереть на большой замок, а ключ с моста в Неву выкинуть. Правда, сейчас подмораживает и Нева почти вся под коркой тонкого льда; ну, можно дождаться, когда пройдет маленький красно-синий ледокол, прорезающий вдоль ледяную корку по всей Неве, и тогда скорей пробежать по Большеохтинскому мосту до башен на середине и бросить с высоты ключ в эту черную, парящую водяную рану… И сделать вид, что никаких Катьки и Митьки не было вообще.

В феврале в школе пришла пора медосмотров, и приходилось вместе со всеми ходить по раскисшему саду «Нева», а потом дворами в детскую поликлинику то на флюорографию, то по специалистам. Дерматолог хмыкнула и спросила, как она ухаживает за шрамами. Мишка перечислила, какие вспомнила, названия мазей, а доктор кивнула:

– Вроде все правильно делаешь, но что-то мне не нравится – кожа такая сухая, ты не экономишь? Шрамирование-то вон какое значительное, да еще зима – мажь как следует, побольше, поняла?

Поняла. Чего тут не понять? Только денег нет, а мазь дорогая и кончилась месяц назад. Мишка мазала детским кремом, но он совсем ерундовый. Шрамы сохли и чесались.

Невролог как-то слишком внимательно посмотрела на Мишку и вроде бы даже поморщилась – а может, это лишь показалось, потому что в карте она написала «здорова» и пришлепнула синей маленькой печатью. Во время этих походов в поликлинику приходилось разговаривать с одноклассниками, занимать очередь, что-то отвечать, и Мишка из-за своей невидимой стены разглядывала их как впервые. Все какие-то дерганые, суетливые, болтливые, бледные. Ну да, конец зимы, ресурсы на исходе. Наверное, невролог через одного на них морщилась, как на Мишку. Или даже чаще. Ох, ну ведь не хочется, совсем не хочется быть одной из тех, на которых доктор морщится, мол, не нервная система, а рваная тряпка? Мол, подросток – это уже диагноз?

Проходившие мимо их шумной кучи по тесному белому коридору мамочки с детьми подтаскивали малышей к себе поближе или вовсе подхватывали на руки и ускоряли шаг. Хотя мальчишкам и девчонкам не было до этих мамаш никакого дела, будто они жили в параллельном мире. Мишка поглядывала на малышей – мамашам, наверное, трудно представить, что из их нежных колобков лет через десять получатся вот такие же костлявые, ростом под потолок, прыщавые парнишки или грудастые девчонки, половину из которых легко можно принять за молодых мамаш. Среди одноклассников были и запоздавшие, вот как сама Мишка: подростки, но еще ближе к детям, чем ко взрослым, легкие, грациозные – смотреть приятнее. Но и их час придет, и природа возьмет свое: у мальчишек развернутся плечи, огрубеют лица; у девчонок отрастут, где положено, лишние, биологически привлекательные килограммы. Мишку слегка затошнило, и она скорей схватилась за волшебный браслет: ничего со взрослением не поделать, а оттягивать неизбежное – как? Как остаться навсегда легкой девчонкой? Перестать есть, как психопатки-анорексички? Да она и так мало ест, если еще меньше – голова не будет работать… Тоска. А ведь как все хорошо шло до двенадцати лет: растешь, умнеешь, становишься ловкой и точной в каждом жесте – и вот на тебе… После ожога хуже дня, когда пришло первое «это дело», был только тот, когда умерла бабушка Дина, и Мишка выла весь день на крыльце от беспомощности, а люди проходили мимо… Ну, люди есть люди. Все, не надо вспоминать. Ни о чем. Надо думать вперед, а не в прошлое… Все равно все умрут. Она посмотрела на шумных одноклассников: интересно, а кто из них умрет первым? А кто останется последним? И можно ли это как-то предсказать?

Подходила ее очередь на диаскинтест, и она переместилась к открытым дверям кабинета. Танька-фигуристка взглянула на нее сквозь свисающие на лицо немытые космы, как кикимора из водорослей:

– Тебе страшно? А мне страшно, ужас как страшно!

Мишка изумилась: на почве «нищасной любви», как сама Танька писала в ВК, эта дура исполосовала себе предплечья тонкими порезами с внешней, где кожа потолще, стороны и подновляла этот узор чуть ли не каждую неделю, сопровождая в беседе класса душераздирающими постами, которые никто не читал. За партой она сидела, поддернув розовые рукава и всем напоказ выставив накожное творчество – прятала только от учителей, а дуракам, кто интересовался, зачем она себя режет, сквозь зубы отвечала: «Тебе не понять». С «нищасной любовью» ее тоже было не понять: розовая толстовка «Want love?» и длинные ноги успешно привлекали глуповатых парнишек даже из десятого и одиннадцатого, и фигуристкой ее звали давно уже не за фигурное катание в детском прошлом, а за крупную фигуру. А еще у нее не было матери, ее растил отец, которого почти всегда не было дома, и Танька жила как хотела. Если дура Танька справляется без матери, то неужели Мишка не справится?

– Больно ведь будет! – пожаловалась Танька.

Мишке даже в голову не приходило, что диаскинтест – это больно. Вот ожоги – да. И перевязки потом – да. А всякие прививки и порезы – чушь полная.

– «Чик-чик» тебе, Неземновская, не больно, – засмеялась над сопящей Танькой Надя из параллельного класса, – а диаскинтест, как комарик, укусит – это прям ужас-ужас и в обморок упадешь?

– Вот возьму и упаду, – обрадовалась Танька перспективе. – А вдруг?

Что-то было в Таньке от десятилетней нервной Катьки, которая ходила по кружкам собирать внимание взрослых. Таньке, наверное, было нужно шлепнуться на пол, чтоб взрослые забегали вокруг, капая на ватку нашатырь и подсовывая к Танькиному толстому носу, на котором ярко цвел багровый прыщ. Бедная… Толстовка ее сделалась сероватой, застиранной, от букв про любовь кое-где отвалились стразики. Если б природа заперла саму Мишку вот в таком же крупном, жирноватом, едва не лопающемся от гормонов теле со слабым мозгом, что она стала бы делать? Только и осталось бы бессмысленно скулить, как Танька в инсте… А еще у нее там попадаются посты про фигурное катание. Или даже фотки с катка: Танька часто ездила кататься то в Ледовый, то в Севкабель, то еще куда. В началке она ходила на фигурное катание, была худая и длинноногая, как кузнечик, с вечной глупой и счастливой улыбкой – а в пятом классе ее вышибли оттуда за лишний вес. Еще, наверное, за глупость, раз не могла выучить, когда в прокатке вираж, когда прыжок, но и за то, что она правда была тяжелее и крупнее всех и уже в пятом ей пришлось носить взрослый лифчик…

Чтоб не раскиснуть совсем, Мишка отвернулась. Ей самой пока что везет, грудь почти незаметна, но временами побаливает – вдруг вот-вот начнет отрастать? На улице-то всем безразлично, как ты там одета, все равно все в джинсах. Да и вообще плевать всем, мальчик ты или девочка, всем плевать даже, что ты вообще существуешь, дышишь, думаешь, смотришь. Ну кому важно, что вот такая девятиклассница Мишка вообще на свете есть? Разве что завучу в школе, которая отвечает за допуск к экзаменам: она вчера вызвала, похвалила, сказала, что «вы, Косолапова, успешно ликвидировали задолженности за первое полугодие, и потому я вас внесла в списки учащихся, которых мы рекомендуем допустить к ОГЭ. Надеюсь, вы не испортите школе статистику и не подведете своих педагогов неудовлетворительными оценками». На кой только черт это ОГЭ? Ни на что не влияет, училища не интересует. Но никуда от него не денешься. Надо как-то сдать. А то аттестат не дадут и что тогда? Даже в гипермаркет не возьмут банки на полках расставлять.

Дома Мишка дала Катьке полдник: молоко с крошащимся кексом из ларька хлебозавода, где все стоило в три раза дешевле, чем в нормальном магазине. Отец давно не появлялся, мама дала на прошлой неделе только тысячу, от которой осталось рублей триста. Но ничего, есть картошка, макароны и пара банок рыбных консервов, а в банке на окне из луковицы прорастают толстенькие темно-зеленые перышки, их скоро можно будет срезать и посыпать картошку, Катька такое любит. И мука есть, и три яйца, на ужин можно взять одно и замешать оладушки, как когда-то научила бабушка Лена. Катька с вареньем слопает все и еще попросит… Из-за похода в поликлинику Мишка пропустила школьный обед, но есть совсем не хотелось. Только тошно и голова слегка кружится. Изюмины из Катькиного кекса казались похожими на давленых жуков, и она скорей отвернулась. Молока тоже надо оставить на утро, чтоб сварить овсянку, и Мишка немного долила Катьке в кружку и спрятала пакет в холодильник. Оглядывая почти пустые полки, подержалась за браслет: все будет нормально. Родители про них помнят и без еды не оставят. Наверное.

Она ушла в детскую и села за уроки. Взяла учебник, полезла в ящик за тетрадкой по физике – рука скользнула по белой коробочке из-под черного браслета. Зачем-то – наверное, в глупой надежде, что чудеса случаются, – Мишка достала и открыла ее, вынула визитку: сайт «Волшебные украшения». И больше ни слова. Но ведь черный браслет правда обладает каким-то волшебством уверенности, иначе разве вылезла бы она сама из всех своих двоек? Разве смогла бы день за днем строить невидимую стену, за которой так спокойно? Она посмотрела на браслетик на руке: в черной гладкой поверхности отражался перевернутый мир. Мишка включила ноутбук, набрала адрес сайта… И на нее дружелюбно взглянула та черная дама.

2

На следующий день с пятого урока пошел крупный снег, и они под этим нежным редким снегом ждали черную даму на углу у школы. Катька, впрочем, не понимала, кого и зачем они ждут, но терпела: Мишке надо – значит, надо. Мишка устала: едва высидела шестой урок и теперь сознательно, через силу заставляла себя стоять прямо, развернув плечи, – не хотела показаться жалкой. А из Катьки била энергия – библиотекарша за подклейку малышовых книжек только что угостила ее чаем с пряниками. Она крутилась вокруг Мишки, пританцовывала, ловила на розовый смешной язык снежинки, вертела перед Мишкой пряником: