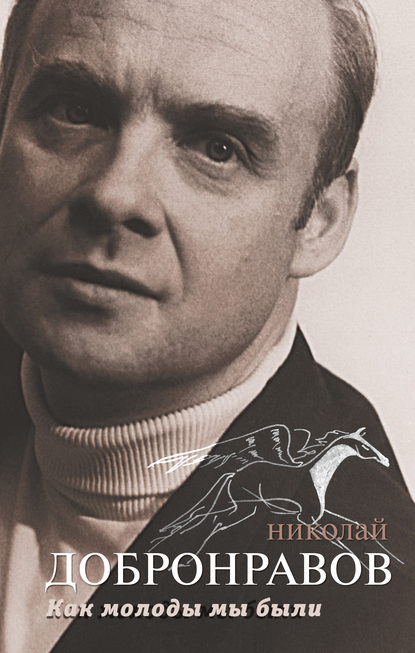

Николай Николаевич Добронравов Как молоды мы были

Полная версия:

Николай Николаевич Добронравов Как молоды мы были

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Николай Николаевич Добронравов

Как молоды мы были

Еще жива родная сторона

Время

Времени нечеткий негатив.Но Пегас по-прежнему ретив.Люди на свету или впотьмах,—время проявляется в стихах.Наши боль, и мужество, и страх, —время выражается в стихах.Велика поэтами Россия.Велика поэтому Россия.Зачарованная даль

Нас осталось так немного.Нас еще томит печаль.Заповедная дорога,Зачарованная даль…Здесь до боли все знакомо.Здесь родные берега.И ведет дорога к домуСквозь невзгоды и века…У родимого порогаСнова вишни зацветут…Здесь все лучшее от Бога.Здесь меня, как Бога, ждут.Снова музыка воскреснет.Оживет лесной рояль…И воскреснет наша песня —Зачарованная даль.Дом родной – края лесные.Путь домой – и свет, и грусть…Заповедная Россия,Зачарованная Русь.Родная сторона

Здесь, как и встарь, – фасады в три окна…На всех оконцах – ставеньки резные.А на опушке ягоды лесные.Еще жива родная сторона.Над крышами – сиреневый дымок.У палисада юные березы.А ранним утром так прозрачны росы…И небосвод по-прежнему высок.Еще слышны здесь птичьи голоса.Еще буренка топчется на взгорье.И кур крадет из ближнего подворьяиз леса забежавшая лиса.Но сколько здесь уродливых пеньков!Беспутной жизни множество отметин…Ручной пилой отрезаны столетьяот нынешних компьютерных годов.Перевелись и редкие стада.Стареют и оставшиеся козы.Разогнаны колхозы и совхозы,и заплясала в поле лебеда!Уже подгнили лодки у реки.В седых сараях притупились косы.Уже невнятный голос тепловозавсе хуже слышат наши старики.Не то чтоб нынче бесполезен труд,а просто здесь крестьянину не светит…Рванувшие на заработки детиуже подарков предкам не несут.Они в недальнем городе живут.Претит им быт бессмысленный и древний…Они все точно знают про деревню:Там не везет! И внуков не везут.…Но есть один оставшийся родникв лесу. В глуши. И все ему неймется.Он, словно сердце слабенькое, бьется,он к факту вырожденья не привык.Земля людей оттуда не видна.Он просто дышит воздухом и волей.Он хочет к свету вырваться – не боле…Еще жива родная сторона?Меж Арбатом и Тверской

Путь земной мой только начат.Жизнь пока что налегке.От площадки от Собачьейжили мы невдалеке.Двор наш узок был и гулок.Подворотен волшебство.Трубниковский переулок —гавань детства моего.В той эпохе домуслимовой,в страшный год тридцать восьмойвозле лавки керосиновойя стоял на Поварской.И с наполненным бидончикомя домой к себе бежал,в кухню, к примусу с поддончиком,в свой родной полуподвал.Рядом был Союз писателей,тут он был, на Поварской.И тогда уже не ладилигении между собой.Молодые все, да ранние…Был Корней еще не стар.И просящий подаяниячуть подвыпивший Гайдар.А когда бежал из школы,как всегда – к себе в подвал,дядю Степу Михалкована углу я повстречал.И чуть-чуть уже кумекая,пристрастившийся читать,прибегал в библиотеку яс другом книги выбирать.Мы любуемся обложками.Постигаем Имена.Всех путевыми дорожкаминас вела Читай-страна.После школы были вузы.Даже два. Театр. Эфир.Я в юнцах на сцене ТЮЗабыл хорош вполне и мил…Много ль надо человеку,что в те годы возникал?Я свою библиотекупо крупицам собирал.С детства рифмой звонкой ранен,собирал не все подряд.Блок, Крученых, Северяниндо сих пор в шкафу стоят.И все чаще в эту поруте стихи я вспоминал,что в трамваях, в коридорахмежду делом сочинял.Но в начале литработыстал я сразу понимать:стих – забава. Надо что-топосерьезней сочинять.К нашей пьесе самой первойдолго шли с Сережей мы.Наконец, сбылась премьерас режиссером Деммени.Это было в Ленинграде.А в Москве уже потомстали пьесы наши ставитьв каждом клубе городском.Я к писательству де юребыл тогда еще в пути.Был тогда в литературе,как в театре – травести.Правда, книги издавались —проза, сказки для детей.А стихи… Те оставалисьстрастью тайною моей.Ах, тогда, в шестидесятых,моден был нелегкий труд.Сколько фильмов было снятотех, что до сих пор живут.Сколько песен было спетотех, что в сердце мы храним.Был лучом любви и светаослепительный Муслим!Я как будто бы очнулся.Мир открылся мне иной…Робко к песне прикоснулся,к песне детской, озорной.Оказался не статистомя на песенной стезе.Стал поэтом и артистомя в те годы в ДЗЗе[1].Появлялся в альманахах…Первый сборник… И второй…Стал входить почти без страхая в СП на Поварской.На судьбу свою не сетовал,средь великих – не изгой.Как внимательно беседовалЮрий Трифонов со мной!Здесь встречался я с элитою.И меня без лишних словпривечали знаменитыеСмеляков, Гамзатов, Львов!Ах, с годами все отчетливейсвет и тени прошлых лет!Громы-звоны не умолклипоражений и побед.Пусть за дальними широтаминеобъятная земля,за Никитскими воротамисостоялась жизнь моя.Пусть изъезжено немало,но они навек со мной —эти несколько кварталовмеж Арбатом и Тверской.Этот малый круг московский —центр земли в моей судьбе.Переулок Трубниковский,низко кланяюсь тебе!Годы детства. Песни ранние.Все я в сердце берегу.…Снова с площади Восстанияя с бидончиком бегу.Но в эпохе постмуслимовойна родной, на Поварскойнету лавки керосиновойи СП – полупустой…Жизнь повсюду стала круче.В ЦДЛ одна беда:рестораны стали лучше,книги хуже, чем еда.«Я не плыл по Венеции в венценосной гондоле…»

Я не плыл по Венеции в венценосной гондоле.И салонно в Салониках я в порту не скучал.Ранним Римом раним я. И Боливией болен.И гостиница в Ницце снится мне по ночам.В наше время парижи и доступней и ближе,сто туристских круизов разгоняют печаль.Что поделаешь, – жаль, что я не был в Париже,что, полжизни прожив, не видал Этуаль,что индейца с мачете я не встречу под вечер,не впишусь элегантно в экзотичный экспрессгде-нибудь в Эльдорадо, что со мной не щебечутна борту «Каравеллы» королевы небес.…Зато я помню первые бомбежки,как шли мы парами с учителем в подвал,и корешок мой – Щепетов Сережка —мне полкусочка черного отдал.Что говорить: «Я это не забуду!» —и стоит ли те беды ворошить…Но это все не выдумка, не чудо,а чудо то, что мы остались жить,что мирным небом с той поры мы дышим,что сильный вправе забывать о зле.А тот солдат, что спас Россию, вышевсех Триумфальных арок на земле…Русский вальс

Песня-печаль. Дальняя даль.Лица людей простые…Вера моя, совесть моя,Песня моя – Россия.Время дает горестный балВ Зимнем дворце тоски.Я прохожу в мраморный залБелой твоей пурги.Жизнь моя – Русь. Горе и грусть.Звезды твои седые…Издалека я возвращусьПесней твоей, Россия.Все позабыв и не скорбя,Можно прожить вдали…Но без тебя, но без тебяНет у меня любви.Вешних лугов, праведных словБуду беречь ростки я.Вера моя, удаль моя,Песня моя – Россия.Время дает горестный балВ Зимнем дворце тоски.Я прохожу в мраморный залБелой твоей пурги.Русский вальс – трепетный круг солнца и вьюг.Милый друг, вот и прошли годы разлук…Милый друг, вот и пришли годы любви…Русский вальс, нашу любовь благослови!Экскурсовод

В городе Кириллове, там, за Белым озером,где из тьмы истории Родина встает,смысл поэмы каменной сообщает в прозе намтоненькая девочка – наш экскурсовод.Подкупает речь ее не умом – сердечностью.Нас проводит девочка и уходит в ночь,добрая от Родины, от общенья с вечностью,тихая в бессилии прошлому помочь, —этим фрескам радужным, гибнущим от сырости,той стене порушенной, что была крепка.Строил это празднество зодчий Божьей милостьюв те века, где строили храмы на века.Двор, забитый мусором. Пруд, заросший ряскою.Беглыми туристами разрисован скит.Тоненькая девочка с тоненькой указкою,словно образ Родины, сердце мне щемит…«Встречаю рассветы, встречаю закаты…»

Встречаю рассветы, встречаю закаты,как самые светлые Божьи дары.Дыханием вечности небо объято,и нас еще терпят иные миры.Читаю рассветы, читаю закатыв священном писанье российской земли,где главы увили виньетки пернатых,листки манускриптов – в дорожной пыли.Листаю рассветы, листаю закаты,листаю овраги, луга и леса.Лишь это одно – непреложно и свято.Лишь это – извечная наша краса.И мы выбираем себе Геростратов.И наши вожди в нашей русской глушисжигали рассветы, сжигали закатынаивной доверчивой нашей души.Простите рассветы, простите закатыза злые деянья ничтожных людей,за все бесконечные наши растратыприродных богатств и небесных идей.Звезды

Звезды над планетой. Над Россией. Звезды Вифлиема. Дар волхвов… Звезды человечеству светили столько лет бессвязных и веков.Серебром и золотом, и медьюсветятся над нами в час ночнойвечные холодные созвездья,нашей не встревожены судьбой. В них еще живут воспоминанья, как на землю русичи пришли, как волну нашествий и страданья прадеды мои перенесли.Звезды знают: в мире у народа,как земля, вращается судьба.Воля. Рабство. И полусвобода.Радость. Всенародная беда. Нет сейчас ни святости, ни пользы. Всё мы научились продавать. Тусклые коммерческие звезды Начали над родиной мерцать.Звезды – боги вечного молчанья —смотрят в наши будущие дни.Мудрые небесные созданья, —что нам напророчили они? Звезды нам по-разному светили. Только без значенья – никогда. Гаснет над великою Россией, гаснет путеводная звезда.«Ах, как элегантен язык ваш певучий!..»

Ах, как элегантен язык ваш певучий!О, как необычна гортанная речь!Не выберешь в мире язык самый лучший,но каждую речь надо свято беречь.Все больше на шаре земном полиглотов.Все легче становится нам разглядетьи тонкости речи различных народов,и самых различных словес круговерть.Вот этот язык – он такой безмятежный,как будто здесь жизнь без забот и затей.А этот – заумный, а этот – небрежный,а это – язык для бездушных идей.Английский – в фаворе. Он четок и гладок.Испанская речь до чего ж хороша!В китайских словах – миллионы загадок.И только у русского слова – душа.«Ты теряешь, родная, последние силы…»

Ты теряешь, родная, последние силы.Мы уже не спасем тебя. Не укрепим.Мы пришли попрощаться с тобою, Россия,с бледным небом твоим, с черным хлебом твоим.Мы не будем стремиться к богатым соседям.Не прожить нам без ласки слезящихся глаз…Никуда не уйдем. Никуда не уедем.Ты сама потихоньку уходишь от нас.Мы стоим пред тобой в современных одежах, —космонавты и братья мои во Христе.Ты была нашим предкам столпом и надежей.В мире не было равных твоей широте.Ты была, наша матерь, небогатой и честной.И не зря же ты в муках на свет родилазнаменитых царей и героев безвестных,и неслась в новый мир, закусив удила.Так за что же тебе выпадали мученья?Зарубежный альков и щедрей и теплей…Очень страшно семье, если нет продолженья.У России почти не осталось детей…Свиньи чавкают, в храм водрузивши корыто.И рыдают солдатки у афганской черты.Васильковое небо зарыто, закрыточерным облаком смога, свинца, клеветы.Так чего же мы ждем? Для чего мы хлопочем?И зачем по инерции смотрим вперед?Ты прислушайся: мы пустотою грохочем.Присмотрись: вместо поезда вьюга идет.…Вот мы все собрались на последней платформе.Осквернен наш язык… Уничтожен наш труд.Только там, под землею, останутся корни.Может быть, сквозь столетья они прорастут.«Мы все – как деревья с опавшей листвою…»

Мы все – как деревья с опавшей листвою.Печать нынче хуже и бомб, и свинца…Убили повторно Гастелло и Зою.Народ без героя. Страна без лица.На трассе ухабистой нет разворотов.Сужается нашей судьбы коридор.На кладбище бывших советских заводов —сплошная разруха. Позор и разор.Лишили учащихся зренья и слуха.Лишили рабочего права на труд.В верхах – показуха. В эфире – чернуха.Порнуха – рекламный коммерческий блуд.В лампаде огонь благодатный погашен.Забыли Иисуса и Бога-отца.Забыли великих подвижников наших.Народ без героя. Страна без лица.От злата и зла сберегал нас Спаситель.Конечно, мы жили с грехом пополам…Но все ж, если Русь – нашей веры обитель,Зачем мы пустили торгующих в храм?Любовь бескорыстная переродилась.Любовью к наживе разбиты сердца.Сдались мы тельцу золотому на милость.Народ без героя. Страна без лица.Мы, словно шахтеры, застрявшие в клети.Угрозы убийц. Нескончаемый страх.Надежда осталась в ушедшем столетье.Осталась порядочность в прошлых веках…Живем не трудом, а всеобщим обманом.Промозглым туманам не видно конца…Толпимся в своем общежитии странном.Народ без героя. Страна без лица.Сердцам опустевшим и чувствам бездомнымуже не вернуть наших предков купель.Кроим свою жизнь по заморским фасонам.Накрыла Россию чужая метель.Ни песен своих, ни друзей не осталось.Случайные связи, и брак без венца…Какая инертность! Какая усталость!Народ без героя. Страна без лица.Поместья

Страсть к высоте у нас неудержима.Сдавались людям пики гордых гор.А ныне в буднях нового режимапик высоты – воздвигнутый забор.Растут поместья на родных просторах.Ограда до небес вознесена.Такие понастроили заборы —куда тебе кремлевская стена!Не видны даже царственные крыши.Заборы утверждают твой успех.А кто по иерархии повыше —себе ограду ставит выше всех!Поместья… Наступленье на природу.Круши, руби под корень и сноси!Грядет дебилизация народа.Идет заборизация Руси.Подземка

Три машины ГАИ. Спецсигналы,что бомбят перепонки ушей…Привилегий, все кажется, малодля влиятельных наших мужей:«Мерседес», а не старая «Эмка»,проблесковый маяк, – не ведро…А метро превратилось в «подземку».Превратили в подземку метро.То метро важным рылам обрыдло.Спецохрана для спецколымаг.А «подземка» осталась для быдла,для все новых бомжей да трудяг.…Я-то помню открытие станций,голубого экспресса разгон.Те колонны, слепящие глянцем,и во время войны, и потом.Дети были одними из первых,кто, как нового счастья гонцы,мчались не во Дворец пионеров,а в подземные эти дворцы.Мы влюблялись в метро не напрасно, —там судьба от бомбежек спасла.Наша первая встреча с прекраснымв этом мраморном царстве прошла.Жизнь низвергнуть до адского круганаши власти сумели хитрó.Унижали культуру, наукуи унизили даже метро!Обозвали подземкой. И нынеЗдесь идет криминальный парад.Здесь воруют. В удушливом дымездесь подземные взрывы гремят.Перестройки и переоценкиполной мерой изведали мы.И сегодняшним детям подземкиуж не вырваться к солнцу из тьмы.Глаза России

Все дети на планете божественно прекрасны.Родятся наши дети без хитрости и зла.И будущее кажется безоблачным и ясным,и кажется дорога привольна и светла…Над ними, малышами, склоняется Россия,их Родина, их счастье, надежда и краса.И смотрят на младенца небесно-голубыепрекрасные родные славянские глаза.Была ли ты, Россия, всегда такой счастливой?Не ведаю – не знаю. Ответить не берусь.Но знаю, что старалась всегда быть справедливой,моя голубоглазая застенчивая Русь.Я рос в войну великую, когда людей косиланелепая и страшная военная гроза.И я тогда впервые взглянул в глаза России,внезапно потемневшие и гневные глаза.Все было в этом взгляде: страны несокрушимость,тяжелые ранения, страдания и боль.Была во взгляде этом победная решимость,святая, материнская великая любовь.…А позже мы увидели (ах, лучше бы приснилось!),как рушилась и падала великая страна,как дьявольскому пиршеству страна сдалась на милость.Лицо свое теряла безропотно она.А ведь еще недавно казалось нашим предкам,что будет все прекрасней ее житье-бытье,что солнце не погаснет, что страх Руси неведом.Тогда и мы поверили в бессмертие ее.Ошиблись древнерусские великие пророки,и старцев-предсказателей умолкли голоса…Сегодня у России бесцельные дороги,безвольные, пустые, бесцветные глаза.Об изменении названий

Когда-нибудь эти расколятся воры…Все высказать сам я не премину,как наши деляги и наши «партнеры»изготовляли другую страну.С высоких позиций нас нынче сместили.Страна наших предков давно уж не наша.Веками была величавой Россия.Теперь прозябает какая-то раша.«Не нынче. Не вчера. Во время оно…»

Не нынче. Не вчера. Во время оно,в эпоху просто мирного труда.Когда спокойно жили миллионы,случилась настоящая беда.Не урки и не уличные банды,а враз по наущенью сатаныпостроилась великая команда —команда разрушителей страны.Взялись они восторженно за дело.Резвились, как мартышки в шапито…Такого, как в России, беспредела,воистину не видывал никто.Разрушили колхозы и заводы,прикрыли все неслабые НИИ.Сумели все талантливые всходынамеренно стереть с лица земли.А новые земельные монархисгноили пашню и сгубили целину.Бандиты, по прозванью – олигархи,спокойно прикарманили страну.О, сколько нас, к разбою непригодных,чужими стали в городах своих…И бродят, бродят толпы безработныхна пепелищах наших заводских.С нас требуются взятки и откаты.Мы – пленники коммерческих страстей.Мы терпим издевательства богатых.Прощаем равнодушие властей.Мы – чемпионы по долготерпенью.И вновь по указанью сатаныпостроился отряд уничтоженьяуже полуразрушенной страны.Уехали

Здесь все теперь по-новому, все нынче не по-нашему,с всеобщей безработицей, с постыдными утехами.Былые одноклассники, родные однокашники,уехали. Уехали. Уе-ха-ли!Быть может, ради рейтинга, а может, ради деточек,со зла ли на правительство, добра ли ради, смеха ли…Седые академики, науки нашей светочи,уехали. Уехали. Уе-ха-ли!Ну что ж… Грустить не надобно. Бог с ними, с эмигрантами,порвавшими с Отчизною, с несчастиями здешними.Зачем им тут общение с погибшими талантами?Важнее там знакомство с делягами успешными.Обидно, что уехали они с такими рискамив страну традиций благостных, среди которых главная —вражда к всему славянскому и ко всему российскому,к соборной нашей родине, к народу православному.Остаюсь

Вот пришло письмо издалека,Где живут богато и свободно…Пусть судьба страны моей горька, —Остаюсь с обманутым народом.Пусть судьба печальна и горька…Мы – изгои в собственной стране.Не поймем: Кто мы? Откуда родом?Друг далекий, вспомни обо мне, —Остаюсь с обманутым народом.Друг далекий, вспомни обо мне…Слышен звон чужих монастырей.Снова мы себя переиначим.На обломках Родины моейВместе соберемся и поплачем.На обломках Родины моей…Мы еще от жизни не ушли.Свет берез не весь еще распродан.И вернутся снова журавли.Остаюсь с обманутым народом.И вернутся снова журавли…Не зови в дорогу, не зови.Верой мы сильны, а не исходом.Не моли о счастье и любви, —Остаюсь с обманутым народом.Не зови в дорогу, не зови…Убитые русские дети

И снова планета в бреду и во мгле. И солнце неласково светит… И снова, и снова на нашей земле — убитые русские дети.Пришла на планету безбожная рать.Глаза их и души – пустые…Скажите – возможно святых убивать?Ведь малые дети – святые! Малышка у мамы – единственный сын… Убит он осколком снаряда. Играл… Не расслышал он крика «Бежим!», когда началась канонада.На вид ему было лет шесть или пять,и был он невзрачным, неброским.А мог бы он вырасти, мог бы, как знать,стать Лермонтовым, Чайковским… Ах, если б талант у мальчонки расцвел, он мог бы прославить науку… Ни я, ни сосед, даже Бог не отвел убийцы спокойную руку.Лишь мама в углу, под иконой хранитего черно-белый портретик.И, взявшись за ручки, уходят в зенитубитые русские дети.«Я тоскую по северу, по холодным заливам…»

Снова в России, как раньше в СССР, появились предложения о повороте северных рек.

«Рассудку вопреки, наперекор стихиям…»Я тоскую по северу, по холодным заливам,где родился я русским, где бывал я счастливым,где прошло мое детство, где встречались нередкородники ключевые – наши давние предки,где великие реки, словно матери наши,овевали прохладою, милой, домашней…И не зря узнавал я по весенним протокам,как прекрасна Россия, как она синеока…Только стало возможно в нашем рыночном векепродавать нашу воду, истязать наши реки.Вновь возникли идеи – это невероятно! —прекратить наши реки, повернуть их обратно.Чтоб текли они вспять – им поставить запруду,чтоб текли они к югу, к незнакомому люду,где сегодня иные и молитвы, и танцы,где живут не родные, а вполне иностранцы.Так, отринув от нашей, от российской опеки,арестуют былые полноводные реки,и невольные волны, навсегда полоненные,задыхаясь, в пустыни повернут раскаленные, —не на день, не на два, а, возможно, на веки.Это будут не реки, а доходные чеки.…А в безлюдной Сибири, как в разбитой посуде,ни полей плодотворных, ни деревьев не будет.И потопленный храм никогда не воскреснет,как могучие избы, как народная песня.Потекут наши реки в непонятном бессильи,потекут они в общем-то против России,против нашей природы, против Господа Бога.Это будет в России часть ее эпилога…«Так тяжко на сердце, и хочется плакать…»

Так тяжко на сердце, и хочется плакать.И надо бы душу готовить к зиме.Такая повсюду разруха и слякоть.Так быстро темнеет в стране…Мы больше пощады у неба не просим.Пророческий глас утопили в вине.Такая настала промозглая осень!Так быстро темнеет в стране…Кривые усмешки, прямые угрозы,а сердце родное – увы! – не в броне…На скользкой дороге такие заносы…Так быстро темнеет в стране…На пастбищах жизни все пусто и гибло.Не велено думать о завтрашнем дне…Как быстро и память, и совесть отшибло!Как быстро темнеет в стране…Ограблен трудяга. Застрелен невинный.Кто вовремя сподличал, – тот на коне.Такие заборы, что неба не видно!Как быстро стемнело в стране…Такой телевизор пустой и веселый!На кой нам учиться в сплошной кутерьме…Потушат огни деревенские школы…Так страшно темнеет в стране…Мы верили: будет и легче, и лучше,и новое счастье придет по весне…Но вновь собираются черные тучи.Как быстро стемнело в стране…Господь свои брови седые нахмурил.Так трудно живется народу во тьме.Затишье. Быть может, оно перед бурей?Возможно, к войне – не по нашей вине…«В этом крае действительно Ясные Зори…»

Т. Крайкиной

В этом крае действительно Ясные Зори.Голубые березы и святой монастырь.Есть высокая стать в ярославском просторе,где хорошие люди и приволжская ширь.Я везде сам не свой. Я везде неприкаян.Только здесь мне заутреня с неба слышна…Здесь прекрасны и снег, и жара… Но какаяв этом все-таки северном крае – весна!Так любил я все эти чудотворные весны.И работалось здесь, как нигде, никогда.Ну, а в этом году неожиданно поздноТуношонка-река отошла ото льда.Я на берег подтопленный вышел спросонок.Только-только закончился здесь ледоход.Вдруг увидел, как юный смешной лягушонокпо реке в одиночестве гордо плывет!Он плывет против ветра и против теченья.Волн волненье навстречу и водоворот…Но в неравной борьбе, как в последнем сраженье,он, забыв все на свете и отринув сомненья,неокрепшими лапками все гребет и гребет.Я же вижу: ему не хватает силенок…Лучше б мирно он спал в недалеком пруду…Но плывет и плывет несмешной лягушонок.Он последний, кто бьется за любовь и мечту!Я все думал: когда же, когда он устанет?Я все видел: движенья его не легки…Но еще он плывет! Вот он скрылся в туманеза крутым поворотом Туношонки-реки.Что он ждет впереди? Он мечтает, наверно,что в то утро рассветное только егово дворце из кувшинок ждет лягушка-царевнав рясном аква-ква-тории на свое торжество!Он плывет что есть силы. Он доподлинно знает:все прекрасное нам достается с трудом.Пусть волна набегает, пусть ветер крепчает,скоро будет он с нею, с царевной вдвоем!…Если б ты, лягушонок, заране предвидел,что все меньше в природе беспечальных минут,что любви и надежде уготована гибель,что закончились в мире и тепло, и приют,что разрушили все, все снесли и убили,и упрятали в мутную воду концы,и царевну-лягушку давно отменилии отдали шакалам золотые дворцы.И не надо за сказками прыгать вдогонку.Не сбылись в нашем крае надежды и сны.А заплыв лягушонка на реке Туношонкалишь привет от навечно погибшей весны.Подмосковье

Какая здесь родная красота!И шепот трав, и птичьи переклички…Дождями теплыми омытая листва.Летящие сквозь время электрички.Я помню тот послевоенный день,как даже мы, мальчишки, были рады,когда в кругу российских деревеньвставали под Москвой наукограды.А покоренье первых звездных трасссравнимо только с первою любовью.Дорога к дальним звездам началасьв моем родном недальнем Подмосковье.Теперь – увы! В фаворе сорняки.И я молю, чтоб хоть у нас в округероскошные дворцы-особнякине заслонили б хижины науки!Пусть побеждает не сорняк, а трудво имя жизни и всего святого.Пусть и друзья и недруги поймут,что к новым взлетам Родина готова!Пусть к нам придут и свет, и волшебство,и теплый дождь, и птичьи переклички,и мимо окон детства моегов грядущий день несутся электрички!