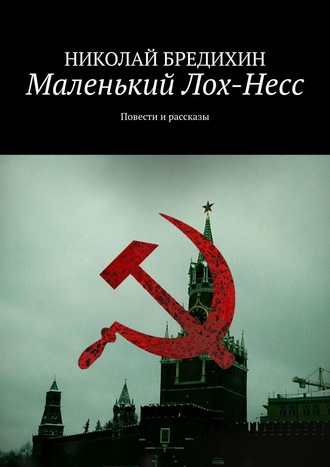

Николай Бредихин

Маленький Лох-Несс. Повести и рассказы

Глава третья

гласящая о том, что не все большие дела людьми великими творятся,

а и от маленьких людишек бывает иногда какой-никакой прок.

Родя Славкин был просто ошеломлён набросками высокого начальства. Какой размах! Но главным было другое: впервые в жизни ему самому предстояло в полную силу развернуться. Так и сказал Уткин, передавая ему свои «исторические записки»:

– Ты уж, Родион Касьянович, не скромничай, любые самые завиральные идеи только приветствуются. Буду предельно откровенен с тобой, идея о Золотом Кольце пока пробивается с большим трудом, вот я и решил зайти с другого конца. Сделать, что можно, а уж там пусть приезжают да и судят по готовенькому.

Уткин ещё раз, как полководец перед сражением, внимательно обдумал каждый момент предстоявшей битвы. Деньги. Деньги будут, и их ожидается достаточно. Торговый комплекс у панорамы, центр развлечений и досуга, растекающийся вдоль стен местного кремля, строительные подряды, воскресающий разом из мёртвых гостиничный бизнес, громадный оформительский кус. Всем найдётся работа. Фирмы, фирмочки: Юрий Денисович так и видел, как их владельцы, которых он прекрасно знал, выстраиваются перед дверью его кабинета с конвертами в руках, а там денежки, хорошие денежки. Никому он лакомые кусочки просто так не отдаст, деньги ему самому в Москве ой как пригодятся.

И всё-таки, не подведёт ли кто, не разразится ли какой скандал? Ну, Борю Гридина, гниду эту, если тот попробует опять что-то вроде достопамятной Бельгии сотворить, он просто в порошок сотрёт. И так пришлось хорошего человека на пенсию отправить, расчистив для Бори место директора музыкального училища, хотя Гридин Шопена от Шуберта отличить не мог. Но бывают же такие, кто не может отличить Шопена от Шопенгауэра – и ничего, успешно этими самыми шопенгауэрами руководит. Скандал замят, во всём вроде как оказалась виновата Борина любовница, Люська Озерецковская, административная букашка, та ещё стерва: хитро, обманув всех и вся, пролезла, израсходовала средства, начальника своего непосредственного подвела.

Что там ещё? «Мастера культуры»? Трудятся, трудятся «мастера». Средства городом выделяются, расходуются, где-то и исчезают, понятное дело. Но здесь соображения больше профилактические: скоро, скоро пойдут настоящие деньги, и уж тут никак нельзя допустить, чтобы они уходили в песок.

Строители строят, ремонтники ремонтируют. Если верить бумагам, то город от края до края, вдоль и поперёк, жаль только не снизу доверху, по семь раз заасфальтирован, а места есть такие, что только на танке можно проехать, но зато есть и другие места, где хоть губернатор, хоть президент кати – ни единой колдобины не увидишь.

Медицина местная – и лекарств любых, и оборудования наиновейшего сверх всякой меры. Как быть иначе? Ведь и самое высокое начальство в городе такие же простые смертные. Ну не для всех, конечно, такая медицина. Врачи за всё взятки дерут, но как иначе их удержать, такого класса врачей? Из главэскулапа местного, Ивана Ивановича Пандюрина, песок уже сыплется, а всё ещё на должности, но человек испытанный, а можно ли быть уверенным в молодых? Да, мрут люди как мухи, но везде так. Разговорился он на юбилее каком-то с Женькой Ободиным, специалистом по черепно-мозговым травмам, в школе вместе учились, так тот ему прямо сказал:

– Юр, ну что я могу сделать? Вот поступает ко мне в праздник десять человек, назовём их так – пострадавших. Я твёрдо знаю, что, будь у меня достаточно времени, хотя бы времени, я бы не всех десятерых, но восьмерых точно подлатал бы как надо, но даже времени у меня – и того нет. За те крохи его, что у меня имеются, я могу только одному человеку вернуть здоровье, но девять остальных за это время копыта отбросят. Что ты сделаешь со мной на следующий день после такого варианта? Выгонишь. Вот я и леплю восемь-десять дураков. Жизнь в них долго ещё потом будет теплиться, но пользы от таких «овощей»… разумей сам.

Бизнесмены? Ну, эти все под контролем. Принцип хорошо усвоили – что Бог делиться велел, ну а если по стенке кого из них размажут или в подъезде монтировкой по башке стукнут, так за дело, с чего бы просто так? Нет, эти смышлёные, всё понимают, особенно, какой жирный им предстоит рвать на куски шмат. Ну, кто ещё? Бандиты? Одна проблема: денег слишком много у них в руках накопилось. Во все щели лезут, туда порой, куда их совершенно не зовут. Магазины перелетают из рук в руки целыми улицами, заводы и те поделили, а что делать с купленной собственностью, толком не знают, думают, что доход сам пойдёт, люди будут работать на них, о себе не помышляя, как рабы. А не получается такой вот бандитский социализм. Денежки тают, на крови добытые – есть от чего не просто расстроиться, но даже и озвереть. Нет, блатарей местных Уткин никогда не боялся: не тот уровень. А вот денежками их грех было бы не воспользоваться.

Так и этак до глубокой ночи Уткин прикидывал, но всё выходило: можно. Наконец разродился он знаменитой фразой (а как читатель, наверное, успел заметить, был Юрий Денисович человеком образованным) Гришки Отрепьева из «Бориса Годунова» Пушкина: «Но решено: заутра двину рать!»

Для снежного кома достаточно одного маленького снежочка, но крепенького, добросовестно слепленного, чтобы потом всю махину держал. Таким снежочком должны были стать средства, выделяемые из бюджета области. В следующем году славному Нижнекопьевску должно было исполниться ни мало, ни много 900 лет. Однако с обычным, формальным, кусочком к намеченным Уткиным планам нечего было и подступаться, нужны были большие, очень большие средства. Областные мудрецы просили: половина на половину, однако сошлись в итоге на одной трети. Вот эту треть Уткин должен был вернуть уже вполне конкретным людям наличными деньгами, – нормальная практика. Как сказал Блаженный Августин: «Люби Бога и делай что угодно!» Вот так и здесь: расплатись и потом хоть на голове ходи!

Уткин приехал из области окрылённый. Не зря он три вечера подряд просидел со Славкиным над проектом в жарких спорах по каждому пункту. Картина действительно получалась ошеломляющей. Фонтан в самом центре города с чудищем-змием о шести головах. Из каждой головы струя льётся, вечером с разноцветными подсветками, а внизу – сцены боя местного летописного эпического богатыря Ерёмы Золотаря с проклятой гидрой. Вот отрубает Ерёма змию предпоследнюю, пятую, голову, вот бросается на выручку чудищу жена его одноглавая, но характером наипаскуднейшая. Ранен Ерёма, совсем выбился из сил, но одолел он всё-таки змиеву супружницу. И уползает чудище посрамлённое. А вот и ещё одна сцена: змий и старец Прокопий. Ни мечей, ни палиц: укротил настоятель вновь взбесившееся чудище всего только словом Божьим и крестным знамением.

– Так что, там по легенде так и сказано было, что змий наш был о шести головах? – с досадой поморщился Юрий Денисович.

– Нет, конечно, – смутился Родион. – Но, Юрий Денисович, это общая тенденция русских сказок. Сначала герою приходится сражаться со змеем о трех головах, потом должно быть потруднее задание.

– Не понимаю, зачем нужны на одном туловище три головы? Это ведь как лебедь, рак и щука. Ещё есть басня про квартет. Ну а если шесть голов, тут никаких Ерём не надо, любое чудище само сбрендит. Кстати, а что, был такой богатырь на самом деле в наших краях или опять твои выдумки?

– Был, конечно, – кивнул Родион, и не удержался всё-таки от того, чтобы густо не покраснеть. Дело в том, что находясь на посту директора краеведческого музея, он изрядно прошёлся по архивам и книжному фонду, всё мало-мальски ценное изъяв и унеся домой. Только он один в городе обладал полной информацией о знаменитых земляках, рассчитывая в будущем на монополию по их биографиям. Однако с несколькими редкими книгами он, пожалуй, переборщил: черпал из них сведения, которые ничем не мог подтвердить. Пожалуй, следовало бы сейчас как можно скорее эти книги вернуть. – Есть тому письменное подтверждение. Особо отличился он в битве с татарами при защите города, дальше следы его теряются, вроде как был он увезён вглубь Золотой Орды; что с ним потом стало, никому не известно. В книге той, монастырском отчёте, намекается на какие-то предшествующие подвиги Ерёмы; в их числе, уже по устным преданиям, которые я собираю более пятнадцати лет, есть и сказ о битве Ерёмы с чудищем-ящером. Конечно, нет никаких сведений о том, что чудовище то было шестиглавым, известно только, что спор их разрешился так называемой боевой ничьей: Ерёма ящера не убил, но и тот больше голову (как я понимаю, единственную оставшуюся) не высовывал, народ нижнекопьевский не беспокоил. Что, собственно, всех устроило. Один только раз взбрыкнул, при святом Прокопии, но тот его быстренько в чувство привёл. Ну а с тех пор разве что утащит в год сотню-другую ротозеев на дно, так ведь поди докажи, может, сами и утонули по пьяни. Опять же, профилактика: на то, мол, и щука в реке, чтобы карась не дремал.

– А вот золотарь – это что, ассенизатор, что ли? – не унимался, гнул своё Юрий Денисович.

– Собственно, у этого слова три значения, есть и такое, – тяжело вздохнул Славкин. – Конкретно что-то трудно утверждать, но, скорее всего, Ерёма был не ювелиром и не чистильщиком выгребных ям, как вы изволили заметить, а позолотчиком. То бишь простым работягой.

– Звучит двусмысленно. Так что будем делать? Может, лучше переименуем его в Ерёму Богатыря?

– Можно, – уклончиво ответил Родион. – Но лучше бы следовать исторической правде.

– Ну, правду я хорошо помню. Ещё после войны ездили по городу такие колымаги, на козлах сидели пахучие человечки, а на котле сзади ведро непременно болталось, которым дерьмо доставали при чистке. Как я понимаю, это всё «ерёмыши», потомки того богатыря? Не получится ли так, что ты подсунешь нам в качестве местного летописного героя говночиста?

Славкин угрюмо промолчал. В остальном обсуждение прошло довольно гладко.

– Я тебя только предупреждаю, Родион Касьянович, – тихо пробормотал в заключение Уткин, – если хоть о каких-то деталях из этого проекта узнают со стороны, пощады не жди. Не твой кусок. А в остальном выбирай. Есть для тебя два места – начальствуй сколько душе угодно: либо здесь же, при администрации, но уже по связям с общественностью, либо директором историко-мемориального комплекса.

– Конечно, директором, – благодарно заёрзал на стуле Славкин, буквально истекая угодничеством. – Я человек дела, а трепачей у вас и без меня пруд пруди.

Глава четвёртая

В которой повествуется о том, как можно из «лепёх богатырских» сделать конфетку, а миллионы «творити» из воздуха, и вообще – о ловкости рук без какого-либо (боже, упаси!) мошенства.

За строительством Уткин сам следил. Пусть дорого, но чтобы качественно. Никаких «евроштучек» из оргалита да пенопласта. Делать так, как делали в старину.

Начали с огромного котлована, который, собственно, и сожрал все областные деньги. Но котлован был чем-то конкретным, никак не мог быть «панамою», и деньги на продолжение работ были выбиты уже на федеральном уровне, опять в той же пропорции. Дальше началась цепная реакция, каждый квадратный метр в торговом центре шёл на вес золота. Церковь, с подключением патриарха, не митрополита даже, пыталась здесь наложить свою лапу, однако Уткин быстро дал ей укорот. Он понимал, что обтяпывать дело надо быстро, к празднованию 900-летия всё должно быть готово – вот тут-то решение о золотом колечке само собой напрашивалось, равно как и его собственное повышение. Нет, главное – не вовремя смыться, а достойно подняться, не на одну, а даже сразу на несколько ступенек выше.

Никто не остался в стороне. Ломов, Процент, Витя Шампур готовы были отдать любые деньги, на что Уткин только усмехался: ну теперь лишь бы коготки поглубже увязли, а уж потом, чтобы эти деньги спасти, ребятки ушлые кому угодно голову оторвут. Но окончательно Уткин в себе уверился, когда увидел, что в торг ввязались и краснорецкие «крышевики». Комплекс коттеджей, расположенный в живописном месте возле Прокопьевского монастыря, дотоле, несмотря на все усилия Юрия Денисовича, хиревший день ото дня, вдруг обрёл мощную подпитку – участки под застройку шли нарасхват. И опять денежки. Уткин всё предусмотрел, в том числе сеть магазинов стройматериалов, которые принадлежали ему через родственников, негласно. Ему даже жаль стало уезжать, такие перед ним теперь открывались возможности, однако он знал и другое: Россия – страна особенная, но тем не менее, количество денег у человека должно точно соответствовать тому положению, которое он занимает в обществе, иначе либо самому человеку, либо деньгам его несдобровать.

И всё-таки, затраты были таковы, что дело вот-вот должно было лопнуть, если бы не два обстоятельства, которые на тот момент Уткина спасли. Во-первых, неожиданно, чудесным образом отыскался легендарный подземный ход. А во-вторых, видя безуспешность попыток Юрия Денисовича уговорить московские туристические агентства включить Нижнекопьевск в кое-какие из своих маршрутов, Славкин предложил создать при хиреющей местной автоколонне собственный автопарк, а на его основе и своё турагентство с представительством в Москве. Благо старины вокруг было взглядом не объять, да и отдых на Волге – летом на зелёных стоянках, зимой в лыжных кемпингах – большие перспективы открывал. Были тщательно выверены маршруты, на корню покупались загнивавшие от отсутствия средств пансионаты, кафе, строились мотели, бензоколонки. Со скрипом, но колесо закрутилось, потекли ещё денежки. Впрочем, весть о Нижнекопьевских подземных чудесных храмах уже разносилась и разносилась по земле русской, обрастая подробностями. Но совсем уж обрела законченность схема «чудного града» благодаря идее паломничества, давно носившейся в воздухе, но лишь силой природной смекалки Родиона Касьяновича воплотившейся в жизнь. Неважно, где конечный пункт находился: в Загорске, Боровске, Костроме и иже с ними, главное, чтобы путь через Нижнекопьевск пролегал.

Казалось, выстроено было здание великое и дороги подведены к нему прямые, широкие, но не в одних дорогах беда российская, издавна ведь говорят.

Глава пятая

объясняющая, откуда всемирная слава города Нижнекопьевска пошла.

На Валю Попокина ещё в детстве неизгладимое впечатление произвела сказка о двух мышах, попавших в кувшин с молоком. Одна мышь поелозила-поелозила коготками по гладкой стенке, да и решила сдаться: пропадать, так пропадать, а вот другая держалась до последнего – сучила и сучила лапками, пока не сбила молоко в масло и не выбралась таким образом наружу. Так и Валя, несмотря на всю свою невезучесть, никогда не унывал. Главное – шевелиться, не сидеть сиднем. Вот он и шевелился. Бегал по городу с утра до вечера, вынюхивал, высматривал, и снимал, снимал, снимал. Все в редакции беззастенчиво пользовались собранным им огромным архивом. Ну да газета есть газета: воз такой, что сам не вытянешь, – на ком-то – на общественниках, на внештатниках, а в последнее время всё больше на собственной выдумке да на Интернете – приходилось выезжать.

Слухи о каких-то тёмных делишках, творящихся на реке возле завода фурнитуры, дошли до Попокина как обычно: по «сарафанно-пиджачному», «народному», радио, и он чисто автоматически, не раздумывая, превратился в заядлого рыбака. Кого уж он хотел там подстеречь – грабителей, браконьеров-взрывателей, производственников-отравителей, одному Богу было известно, но вот уже второй месяц наш герой каждые выходные, в любую погоду, затемно уходил из дома и, затаившись в кустах у самого берега, терпеливо ждал.

Конкурентов у него не было. Кого можно было поймать в здешних местах? Разве что чёрта. Или какого-нибудь, совсем уж неразборчивого в еде ротана. Хотя когда-то здесь водились даже огромнейшие сомы.

Удочку не стоило и распутывать: крючок на ней был такой величины, что отпугнул бы даже акулу, но халтурить Валя ни в чём не привык. Главное – на зацеп не нарваться.

Наладив приманку – увесистый ком хлебного мякиша – и подтянув по воде, чтобы утопить леску, поплавок, Валя хряпнул стакан тёщиной самогонки (водку дешёвую он давно уже только по крайней нужде, в компаниях, употреблял) и тут же смежил веки. Так что происшедшее потом уникальное, переменившее всю его жизнь событие поначалу показалось ему не более как мультяшным сном.

Динозавр, ни больше ни меньше, внезапно вырос из воды и, не замечая будущую знаменитость и даже не поворачивая голову в его сторону, медленно зашагал по дну, внимательно глядя себе под ноги. Валя дрожащими руками вынул из рюкзака заранее подготовленный фотоаппарат и на секунду задумался: а как быть со вспышкою? Без неё хана снимку, а с нею ему хана. Как он раньше-то о такой вещи не задумался? Однако долгие изнурительные часы, проведённые возле затона под видом столь непонятной для его жены рыбалки, пересилили все страхи, да и вообще малейшие признаки здравого смысла. Валя щёлкал как одержимый, хотя чудовище давно уже повернулось в его сторону и с остервенением шлёпало по воде с вполне явным намерением растерзать потревожившего его фотографа в клочья. Лишь в самый последний момент у Вали хватило ума развернуться на сто восемьдесят градусов и, оставив на берегу весь свой нехитрый рыболовный хлам, помчаться к городу, издавая при этом какие-то жалобные блеющие звуки и сверкая подошвами китайских кроссовок «Адибас».

Павел Жогин задумчиво тасовал в руках глянцевые, ещё не успевшие просохнуть фотографии и с недоумением поглядывал на Валентина. «Монтаж! Никаких сомнений! – думал он. – Но каков придурок! Эх, а я-то! Знал ведь, что рано или поздно с ним доиграюсь! И всё-таки – что же делать?»

Глаза Попокина горели таким воодушевлением, что не было никакого сомнения: он своего не упустит.

– Хороший монтаж, – одобрил наконец снимки Жогин, – но, Валёк, до первого апреля ещё очень далеко, я тебя совсем не о том просил. Ты воспринял мои пожелания слишком буквально. Извини, я немного погорячился. Просто был не в духе. А на самом деле ты неплохой профессионал, скажу больше – один из лучших наших работников. Безотказный, дисциплинированный. Я как раз подумывал о том, чтобы выделить тебе небольшую премию.

Однако упрямый Валя пропустил мимо ушей комплименты редактора, ожидая исключительно одного-единственного решения: да или нет.

Жогин снова наморщил лоб. Он понял, что, если фотографии не пойдут в завтрашний номер, негативы тут же окажутся в руках Миши Айзенбаума. А уж за тем дело не задержится.

– Хорошо, – кивнул в конце концов Павел Аверкиевич. – Отдай в набор, вот только название должно быть нейтральным, вроде «Что бы это значило? „Улов“ нашего фотокорреспондента Валентина Попокина». Устроит тебя так, Валёк?

Счастью «Валька» не было предела.

Двойной тираж не помог. Надо сказать, что «Нижнекопьевская правда» долгое время была единственной в городе большой газетой и ей по привычке доверяли. Любые оговорки были бессмысленны: фото есть фото, а «Нижнекопьевская правда» не столичный «Мегаполис-экспресс». Уже к десяти утра сыскать в городе хоть один завалявшийся экземпляр уникального выпуска было невозможно. Из перечисленных нами лиц, кровно заинтересованных в этой истории, первым увидел разъяренную рожу водяного монстра Родион Славкин – и долго сидел, осмысливая, как ему встроить этот отнюдь не «святой» лик в тщательно выписанную им картину. Наконец компьютер в его голове, переворошив кучу вариантов, выдал единственно верное решение: «Монтаж. Провокация». С тем Славкин и отложил злополучный номер в сторону, продолжив работу над очередным отчётом, который он готовился положить на стол Уткину. Сам Юрий Денисович добрался до загадочных фотографий лишь в середине дня, да и то не придал бы им особого внимания – доложили о произведённом резонансе.

– Ну круглые идиоты, – в сердцах выругался он, – как всегда вперёд батьки… Или, что называется, заставь дурака Богу молиться. Будь хоть икона чудотворная, неожиданно явленная, или ещё какой знак, но на такую битую карту дело моей жизни поставить? Помощнички! Всех урою.

Он тут же приказал вызвать к нему Жогина, для скорости даже послал за ним машину с личным шофером. Павел Аверкиевич с самого утра ждал этого вызова, никого не принимая, с тоской глядя в окно, более того – был трезв, как полярник на внезапно оторвавшейся льдине.

С ходу, не ожидая разноса, Жогин раскрыл принесённую с собой папку и выложил перед Уткиным весь комплект фотографий, присовокупив к ним заодно и личное дело Вали Попокина. В заключение он положил перед Юрием Денисовичем справку из судебной экспертизы: никакого монтажа, снимки подлинные.

Уткин понял, что крыть ему нечем, оставалось произнести только сакраментальную, но столь же бесполезную фразу:

– Почему мне предварительно не сообщил?

Жогин беспомощно развёл руками: мол, пытался обратить всё в шутку, но… злой рок.

– Так, и где эта сволочь? Немедленно ко мне! – рявкнул Уткин, найдя наконец, на ком можно сорвать злость.

– Нету, нигде нету. На работу не явился. Телефон дома не отвечает. Исчез, просто исчез. Машину посылали. Жену, мать расспрашивали. Тайна. Утром собрался как всегда, позавтракал и благополучно отбыл. Вот только куда?

– И всё-таки, Павел Аверкиевич… – попытался было «разрядиться» Юрий Денисович.

Однако они с Жогиным были слишком давно знакомы, слишком хорошо понимали друг друга: не стоило попусту сотрясать воздух: вернее лизоблюда, чем запойный «правдинец», в городе было не сыскать.

– Надо просто знать Валю: ни негативы, ни другие комплекты снимков из него теперь калёными щипцами не вытянешь. Это его звездный час.

– Откуда он передрал всё это?

– Ниоткуда. Фото с оригинала. Всё исключается: Интернет, другое издание, компьютерная графика. Проверял. Понимаю, динозавры вымерли, сам изготовил, наверное, Кулибин чёртов.

– Что это за место, хоть знаешь? – успокоился наконец Уткин, понимая, что не «разряжаться» надо, а действовать.

– Знаю, конечно, – пожал плечами Гурьев. – Затон у завода фурнитуры.

– Да, там и чертей увидеть можно, – пробормотал Уткин. – Ладно, пошлём водолазов.

– Были, были уже водолазы, – кивнул Гурьев, раскладывая перед Юрием Денисовичем другую пачку снимков. – Не нашли ничего.

– Понятно, опять без меня? – вздохнул Уткин.

– Ну, это уж не моя инициатива. Гудалин постарался, начальник спасательных станций. Наверное, чтобы вам доложить. Ну а я просто послал свои лучшие кадры, чтобы конкурентов опередить и историческое событие запечатлеть.

– Ну и как, опередил? – поинтересовался Уткин.

– Опередил, – кивнул Гурьев. – Но вы так и не поняли главного, Юрий Денисович, вам ли не знать, что это за место, но водолазы там ни-че-го не нашли.

Последовала немая сцена, почти как в гоголевском «Ревизоре».

– Совсем охренели! – прокомментировал увиденный снимок Ломов. – Лохи, одно слово – лохи. Один наглый фраер, который и в самом деле оказался хуже танка, весь город на уши поставил.

Два чудища долго ещё смотрели друг на друга, пытаясь понять, кто есть кто. Ломов первым отвёл взгляд, нужна была дополнительная информация, которой он явно не располагал.

Впрочем, информация не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день «Нижнекопьевская пчела» вышла с разворотом, полностью посвящённым загадочному чудовищу и включающим в себя все снимки, сделанные Попокиным (куда больше, чем Жогин опубликовал). Коротко сообщалось и о поисках, предпринятых командой спасателей (Миша и здесь не удержался от шпильки в адрес конкурентов: подробности, мол, ищите в «Нижнекопьевской правде»). Однако небольшая приписка сводила на нет все усилия Жогина – «Пчела» и только «Пчела» сообщала, что на дне Фурнитурного («Чёртова») затона не обнаружилось ни-че-го, и даже приводила в подтверждение соответствующее интервью с одним из водолазов, участвовавших в работах. Весь город знал, что Чёртов затон до отказа был забит промышленными отходами, что эта клоака отравляла Волгу на несколько десятков километров вниз по течению. Каждый депутат включал в свою предвыборную кампанию пункт о постройке очистных сооружений в этом районе, но положение не менялось: сюда свозились отходы буквально со всех предприятий города, так как местная свалка давно уже не справлялась с навалившимися на неё объёмами. Вот тут-то Валеру Ломова и охватила дрожь.