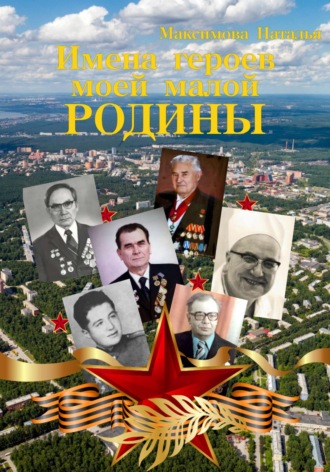

Наталья Максимова

Имена героев моей малой Родины

Работы Ляпунова посвящены разработке общих вопросов кибернетики, математическим основам программирования и теории алгоритмов, математической лингвистики и машинному переводу, кибернетическим вопросам биологии, а также философским и методологическим вопросам развития научной мысли. Им создан операторный метод программирования, который получил широкое распространение в реальном программировании и оказал огромное влияние на все последующее развитие теории программирования.

Особенно большую роль в координации работ и формировании новых направлений исследований сыграл «Междисциплинарный семинар по кибернетике», организованный Ляпуновым в МГУ в 1956 году. Семинар объединил ученых различных специальностей. Он стал центром зарождения кибернетической мысли в нашей стране. Одновременно, с осени 1952 года Ляпунов работает на механико – математическом факультете МГУ в качестве профессора кафедры математической логики и вычислительной математики.

Большое внимание А.А. Ляпунов уделял пропаганде и распространению идей кибернетики. Для этого он основал издание серии сборников «Проблемы кибернетики».

В 1959 г. по инициативе А.А. Ляпунова при Президиуме АН создается Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика». По предложению А.А. Ляпунова председателем научного совета назначается выдающийся военный инженер академик Аксель Иванович Берг, а А.А. Ляпунов становится его заместителем.

В 1961 году Алексей Андреевич приняв приглашение М.А. Лаврентьева и С.А. Соболева переезжает в Новосибирск во вновь созданное Сибирское отделение Академии наук, где по его инициативе создается Отдел кибернетики в Институте математики и кафедра теоретической кибернетики в Новосибирском университете. В 1970 г. Ляпунов переходит на работу в Институт гидродинамики СО РАН и организует в нем лабораторию кибернетики. Этой лабораторией он руководил до конца своей жизни.

Он был инициатором создания в 1962 г. первой в нашей стране физико-математической школы – интерната при Новосибирском университете, первым председателем ее Ученого совета и активным лектором. Он был также одним из организаторов Всесибирких математических олимпиад и летних физматшкол в Академгородке.

Награды:

В 1964 году А.А. Ляпунов был избран членом – корреспондентом Академии наук СССР по отделению математики. Научный, педагогические и организаторские заслуги А.А. Ляпунова отмечены правительственными наградами. Он был награжден: орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».

Увековечивание памяти:

Память А.А. Ляпунова увековечена в истории Академгородка: в честь него названа улица в Новосибирском Академгородке, на здании Института математики СО РАН и физико – математической школы (ФМШ) установлены мемориальные доски.

Мешалкин Евгений Николаевич

(25.02.1916 – 08.03.1997)

Родился 25 февраля 1916 года в городе Екатеринославе (Днепропетровск). С 1918 по 1928 год жил в Ростове – на – Дону, где окончил 6 классов.

С 1928 по 1933 год жил в г. Москве, в 1930 году закончил школу – семилетку. В то время дорога в ВУЗ лежала через фабрично-заводское училище.

В 1931 – 1933 гг. – учился в школе фабрично – заводского ученичества завода «Серп и молот», получил специальность механика – наладчика прокатных станов. Евгений побывал на многих новостройках того времени.

В 1934 – 1935 гг. работает в тресте «Оргметалл». Большую часть времени проводит в командировках, на заводах в городах Егорьевск, Ижевск, Тула, Челябинск (Челябинский тракторный завод), в качестве технолога, конструктора.

В 1938 году, вернувшись в Москву, он однажды зашел на занятия к своему брату, студенту 2-го Московского мединститута, и остался на лекции известного советского гистолога Бориса Иннокентьевича Лаврентьева.

«Наступило прозрение: я понял, что медицина – это мир удивительных знаний, о которых мы, школьники того времени, не имели никакого представления», – вспоминал впоследствии Евгений Михайловичю

И уже в 1941 Евгений Николаевич учился на рабфаке во втором Московском медицинском институте. Одновременно работал в трестах «Оргкож», «Союзкинопроект» конструктором и младшим инженером, преподавал в медицинском училище.

Когда в 1941 году грянула война, студенты – медики за год то окончания института срочно получают дипломы – их уже ждут на передовой, в госпиталях. С отличием окончив институт, Евгений Николаевич Мешалкин был мобилизован в армию и отправился на фронт.

С 1941 по 1946 годы служил в Советской Армии младшим врачом в Кавалерийском полку (оборона Москвы и разгром немецких войск под Москвой). Участвовал в 6 – месячном рейде по немецким тылам в составе особой группы войск, где был заместителем начальника госпиталей этого соединения. При обороне Воронежа, во время боев на Курской дуге и освобождении Курска был ординатором, а затем ведущим хирургом медсанбат. При освобождении лево- и правобережной Украины, Киева, Кракова, Польши, Силезии и Чехословакии работал начальником хирургической группы усиления. Был награжден двумя орденами Отечественной войны II степени; Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими медалями. Принимал участие в боевых действиях Центрального фронта, 1 Украинского фронта, Юго – Западного фронта, Западного и 4 Украинского фронтов.

Малоизвестно, но именно в годы войны он «прошил» два своих первых шва на сердце.

«Может быть, для меня «началом» хирургии сердца была работа в медсанбате 60-й армии Воронежского фронта, когда в боях за город Курск в 1943 году в потоке раненых ко мне… попал боец с ранением левой половины груди… Сую палец в рану и затыкаю кровоточащее отверстие в сердце! Лихорадочно думаю… Надо наложить швы. В так работы сердца неумело вожу иглодержатель вверх и вниз, и вновь, и вновь, укол… Попал!.. Струйки крови сменяются ее просачиванием после затягивания шва. Второй шов уже наложен легче. Другого бойца с похожим ранением сердца я оперировал в 1944 году у Днепра, но тысячи, десятки тысяч раненных, проходивших через наш операционный блок, на время заслонили эти две операции и судьбу этих двух молодых мужчин. Но я все же запомнил на всю жизнь стремительность тех событий и лихорадочную подвижность раненного сердца».

С 1946 по 1956 г. – работал в факультетской хирургической клинике второго Московского государственного медицинского института (директор – академик А.Н. Бакулев) – ординатором, ассистентом, доцентом, профессором.

В 1955 году Мешалкин сделал то, на что в медицине было наложено табу: вскрыл грудную клетку больного с рассечением грудины и стал первым русским кардиохирургом, получившим широкий доступ ко всем отделам сердца.

Начиная с этого времени, никаких других операций, кроме операций на сердце, Е.Н. Мешалкин не выполнял, став ключевой фигурой развития хирургии пороков сердца в СССР по закрытым методикам.

Он первым в отечественной хирургии начал успешно оперировать детей с врожденными пороками сердца, одновременно проводя дальнейшую разработку диагностики и методов лечения пороков сердца и болезней сосудов. За работы в этой области в 1960 он удостоен Ленинской премии.

Впервые в Союзе внедрил интубационный наркоз (в 1947), зондирование и контрастное исследование сердца (в 1948 году). При внедрение контрастного исследования в общую медицинскую практику Е.Н.Мешалкин использовал мочеточниковые катетеры, допустимость использование которых доказал, выполнив на самом себе венозное зондирование сердца.

Отработав долгие годы в «Национальном медицинском исследовательском центре сердечно – сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» защитил в 1953 году кандидатскую диссертацию, посвященную интубационному наркозу, а уже в 1956 году – докторскую.

В 50 – е годы выполнял экспериментальные операции на сердце; операции при врожденных пороках сердца. С этого времени он целиком посвятил себя грудной хирургии.

1 марта 1956 г. в Москве создан Институт грудной хирургии АМН СССР, директором которого стал А.Н. Бакулев, а 31 марта его заместителем по науке был назначен Е.Н. Мешалкин. 1956 – 1960 гг. – заведовал первой в СССР кафедрой грудной хирургии.

Одновременно с 1957 года начал в г. Москве формирование будущего Научно – исследовательского института экспериментальной биологии и медицины Сибирского отделения Академии Наук СССР, который был развернут в 1960 году в г. Новосибирске, куда он и переехал на жительство. Работал директором и научным руководителем этого института и стал основателем мощной кардиохирургической школы.

Решение о создании Института было принято Постановлением Президиума АН СССР от 7 июня 1957 г. в числе первых десяти НИИ в составе СО АН СССР. Его первое название «Институт экспериментальной биологии и медицины СО АН» свидетельствует о первоначальной направленности коллектива на изучение общебиологических проблем.

В 1963 году институт передан в Министерство здравоохранения РСФСР, а 10 октября 1967 г. переименован в НИИ патологии кровообращения МЗ РСФСР. Основные направления научных исследований НИИ в последние 45 лет связаны с комплексной разработкой научных основ кардиохирургической помощи населению:

– вопросов патогенеза;

– функциональной диагностики;

– лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у детей и взрослых

– трансплантация органов.

В 1979 г. ННИИПК переезжает в собственное здание, которое занимает и сегодня.

Много оперируя в клинике с аппаратом искусственного кровообращения Е.Н. Мешалкин в то же время со своими помощниками успешно разрабатывает метод операций на «сухом» сердце без искусственного кровообращения. Именно в Новосибирске под его руководством удалось добиться эффективной защиты организма при отключении сердца до 75 минут при температуре 25 – 26 градусов С.

На протяжении почти 40 лет с бригадами врачей клиники более 60 раз выезжал Е.Н. Мешалкин в 54 города СССР (все крупные центры Сибири, Алтай и Дальний Восток, Норильск, Вильнюс, Рига, Ташкент, Алма-Ата, Тбилиси, Ереван и многие другие), где обучал выявлению больных, диагностике и выполнению кардиохирургических операций (впервые в этих городах). Во время такого декадника по городам Сибири, Евгений Николаевич в Иркутске познакомился со своей будущей женой Еленой Евгеньевной Литасовой, которая вскоре переехала в Новосибирск и тоже стала известным кардиохирургом.

Мешалкин много внимания уделял подготовке научных кадров. Под его руководством защищено 130 (в т.ч. докторских) диссертаций. Подготовлена целая плеяда ученых – кардиохирургов высшей квалификации.

Помимо этого, Е.Н. Мешалкин был членом ряда международных обществ хирургов и сердечно – сосудистых хирургов, Правления Всесоюзных обществ хирургов и кардиологов, почетным членом Всесоюзного общества анестезиологов и реаниматологов, ряда республиканских и областных обществ хирургов, кардиологов, анестезиологов, членом редколлегии журналов «Экспериментальная хирургия и анестезиология», «Кровообращение».

За успехи в медицинской науке и здравоохранении, подготовку высококвалифицированных кадров награжден орденом Ленина. Звание Героя Социалистического Труда ему присвоено 24 февраля 1976 года. В 1978 г. он становится действительным членом АМН СССР.

Академика Е.Н. Мешалкина – талантливого врача, выдающегося ученого – хирурга и кардиолога, заслуженного деятеля науки РСФСР (1966), неоднократно избирали в депутаты областного совета и Верховного Совета СССР.

До переезда Е.Н. Мешалкина в Новосибирск кардиохирургии на востоке СССР не было вообще – Институт экспериментальной биологии и медицины начинал свою деятельность с нуля. Уже к моменту открытия Институт госпитализации в его клинику ожидало около 300 пациентов с различными патологиями. Переехав в Новосибирск не только сформировал Институт хирургии патологий кровообращения, но и стал основателем мощной кардиохирургической школы.

Центр им. академика Е.Н. Мешалкина сегодня:

Одно из крупнейших медицинских научно – исследовательских учреждений России, оказывающий помощь пациентам по 5 профилям ВМП: «сердечно – сосудистая хирургия», «нейрохирургия», «онкология», «трансплантология», «педиатрия»;

Один из лидеров по количеству оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно – сосудистая хирургия», ежегодно выполняет более 14 тысяч операций (40 операций в день);

Медицинский центр, представляющий отечественную медицину и медицинскую науку на международном рынке услуг охраны здоровья.

Увековечивание памяти академика РАМН Е.Н. Мешалкина:

26 сентября 2003 г. был открыт памятник Е.Н. Мешалкину на территории ННИИПК. Памятник был изготовлен в Санкт – Петербурге в мастерской известного скульптора Геннадия Баграмяна.

На доме в котором жил Е.Н. Мешалкин, открыта мемориальная доска.

На территории института возведен памятный комплекс, посвященный выдающимся кардиохирургам и деятелям медицины.

Цитата Е.Н. Мешалкина:

«Каждый хирург рискует жизнью. Но не своей – чужой. Острое ощущение владеет хирургом повседневно: твои руки могут исцелить, дать жизнь и здоровье, а могут и убить. Нет сравнения с тяжестью ощущения человека, рискующего ежедневно чужой жизнью…», – писал Е.Н. Мешалкин.

Ржанов Анатолий Васильевич

(09.04.1920 – 25.07.2000)

9 апреля 2021 г. выдающемуся ученому, академику Анатолию Васильевичу Ржанову исполнилось бы 101 год. Имя этого замечательного человека хорошо известно в научном мире. Но жителям нашего района и города, где он жил и работал, его имя малоизвестно или неизвестно вовсе.

Родился в г. Иваново – Вознесенске (с 1923 г. стал называться г. Иваново, сейчас это областной центр в европейской части России) в семье военнослужащего.

Его дед родился крепостным крестьянином графа Олсуфьева в г. Дмитрове недалеко от Москвы. За буйство и непокорство был вне очереди сдан в солдаты. Принимал участие в обороне Севастополя. Вернулся домой в 1880-х годах, построил дом на окраине Дмитрова, открыл лавку хозяйственных товаров, женился. Семья была большая, жили дружно. Большое значение в семье придавали образованию. Все дети окончили городское училище, пятеро сыновей работали на железной дороге в разных городах Российской империи.

Василий Михайлович Ржанов – отец нашего героя – родился 11 января 1894 года, был средним ребенком в семье. Чтобы помочь большой семье, начал зарабатывать деньги еще обучаясь в городском училище. Сначала был певчим в церкви, затем начал работать на железной дороге. Из-за незнания второго иностранного языка не смог поступить в высшее военно – инженерное училище в Петербурге. Но поступил в Ташкентское юнкерское училище (где жил у брата), которое закончил в 1914 г. Принимал участие в сражениях Первой мировой войны. Октябрьская революция застала его на румынском фронте.

Участвовал в гражданской войне. В 1920 г. был назначен командиром отдельного полка, но в 1923 по доносу комиссара полка был отстранен от должности. После служебного расследования дело передали в военный трибунал. Удивительно, но Василий Михайлович был оправдан и к концу 1923 г. с него была снята судимость, однако, на прежнюю должность он не вернулся. После реабилитации был направлен на высшие военно – тактические курсы «Выстрел», по окончании которых весной 1925 г. был направлен в г. Владимир для прохождения службы.

Сменив несколько мест службы в 1934 г. Василий Михайлович был переведен в Ленинград, где продолжил службу помощником начальника военно – морского отряда подводного плавания. В 1939 г. принимал участие в формировании Военно – медицинской академии. Сначала возглавлял второй курс, а затем стал заместителем начальника Академии по строевой части. В июле 1941 г. командовал морской бригадой, сформированной из курсантов военно – морских учебных заведений. В ее задачи входила охрана ближних подступов к Ленинграду от возможных действий диверсантов и воздушных десантов.

В июле 1941 г. Василий Михайлович Ржанов принимал участие в формировании бригад морской пехоты. В октябре 1941 г. был назначен командиром 2-ой отдельной бригады пехоты (2-я ОБМП), которая занимала оборону на Ораниенбаумском пятачке.

Мать Анатолия Васильевича – Елена Викторовна Ржанова, происходила из старой дворянской семьи Смоленской губернии. Училась в московском Екатерининском институте благородных девиц. По окончании института поступила на специальные курсы делопроизводства на французском языке, затем поступила на службу в московскую городскую управу. После революции работала в российском телеграфном агентстве «Роста», преподавала немецкий и французский языки в артиллерийско-технической школе. После переезда в Ленинград поступила на курсы усовершенствования при Плехановском институте иностранных языков, по окончании которых до начала войны преподавала французский язык в Институте иностранных языков. После первой блокадной зимы Василий Михайлович забрал жену в свою бригаду, где она служила в финансовой части писарем.

Анатолий Ржанов, как сын военнослужащего, переменил много мест жительства, сменил несколько провинциальных школ, но закончил школьное образование в Ленинграде с «золотым аттестатом». Школьные золотые медали были введены постановлением СНК СССР № 1247 от 30 мая 1945 г. До этого времени отличникам учебы выдавали аттестаты с золотой каймой. Они давали право на поступление в высшие учебные заведения без экзаменов и право на получение ценного подарка.

В 1937 г. Анатолий подал документы в приемную комиссию Индустриального института, который вскоре был переименован в Ленинградский Политехнический институт им. М.И. Калинина.

Нужно сказать, что еще в 1936 г. у Анатолия произошло столкновение с двумя парнями в районе Смоленского кладбища, в результате которого он получил ушиб лица в районе левого глаза, к сожалению, с последствиями – врачи диагностировали отслойку сетчатки глаза. Юноша перенес две операции, но полностью зрение не восстановилось.

В институте он успешно прошел курс вневойсковой военной подготовки и весной 1940 г. ждал присвоения звания младшего инженера – лейтенанта. Однако не прошел медкомиссию и был снят с учета в военкомате, как не подлежащий к службе в армии.

В мае 1941 г. Анатолий проходил практику в лаборатории завода «Севкабель». В июле вступил добровольцем в дивизию народного ополчения при «Севкабеле» (ДНО), был назначен командиром взвода, но отчислен врачами из состава батальона по состоянию здоровья. Тогда юноша принял решение о подготовке и защите диплома. В декабре 1941 года А. Ржанов защитил досрочно диплом с отличием Ленинградского политехнического института.

Первая блокадная зима стала для Анатолия и его матери тяжелейшим испытанием. Уже на склоне лет Анатолий Васильевич удивлялся тому, как плохо была подготовлена к военным лишениям их семья, учитывая тот факт, что родители пережили в своё время и голод, и разруху. В январе 1942 г. Анатолий принял решение добираться в бригаду отца на Ораниенбаумский пятачок через Лисий нос. Начфин 2-й ОБМП приготовил «липовую бумажку» с печатью и подписью о вызове специалиста наладки штабных раций, которая позволила беспрепятственно пройти все контрольные пункты по пути следования. В бригаде у отца Анатолий целый месяц отъедался и приходил в себя. По воспоминаниям Анатолия Васильевича в бригаде было создано несколько охотничьих команд, которые подстреливали лосей. В полосе обороны бригады протяжённостью более 24 км было несколько десятков небольших деревень и хуторов, население которых было эвакуировано ещё в августе 1941 г. Остались не убранные картофельные поля. Мороженый картофель шёл в пищу. Для предупреждения цинги всю зиму 1941-1942 гг. бойцов поили настоем из сосновой хвои. После того, как возвратились силы, Анатолий начал проводить теоретические и практические занятия с младшим командным составом – пригодились знания, полученные в институте в ходе военной подготовки. Постепенно стал принимать участие в разработке разведывательных операций в разведотделе штаба бригады. Впоследствии, уже став известным учёным, академиком, Анатолий Васильевич подчёркивал, что деятельность фронтового разведчика – это не серия приключенческих трюков, это очень тяжёлый, систематический, изнуряющий труд.

Ежедневно полуголодные разведчики проходили 20-30 км по болотам, затем многочасовое лежание в этом же болоте для проведения глазомерной или инструментальной съёмки немецких позиций и систематическое наблюдение за поведением противника, выбор мест для незаметного подхода к огневой точке противника и захват пленного. За разработку нескольких операций по захвату пленных Анатолий был представлен к званию лейтенанта и назначен адъютантом командира бригады (т.е. своего отца).

В том же году во время одной из операций Анатолий получил контузию и полностью ослеп на левый глаз. Он сумел выехать в Ленинград к врачам-окулистам, где выяснилось, что есть признаки воспаления зрительного нерва левого глаза, которое может перейти на зрительный нерв правого глаза и полной слепоте. Врачи настаивали на срочной операции по удалению глаза. Василий Михайлович договорился с командованием флота и Анатолия самолётом вывезли в Москву в институт Гельмгольца, где удалили левый глаз. А ведь Анатолию в то время ещё не исполнилось 23 лет. Из армии его демобилизовали.

Как только позволило здоровье, он поступил в аспирантуру знаменитого Физического института АН им. Лебедева (ФИАН), которую блестяще закончил в 1948 г. Во время обучения около 4-х месяцев он работал в лаборатории члена-корреспондента АН СССР Бенциона Моисеевича Вула, которая занималась керамическими диэлектриками на основе титанатов. Анатолий начал исследование связи между диэлектрической проницаемостью и пробивной прочностью керамических материалов, работал добросовестно, увлечённо, по 14-16 часов в сутки. В это же время Анатолий познакомился с Еленой Сергеевной Крыловой, своей будущей женой.