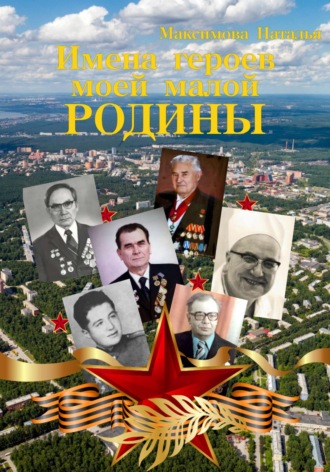

Наталья Максимова

Имена героев моей малой Родины

Из воспоминаний однополчан (Блюмкина, Н.Л. Михайлова, Р.З. Лист): «Осенью 1941 г. после тяжелого ранения к нам поступил ефрейтор Самсон Семенович Кутателадзе. Став после излечения нестроевым, он был назначен на должность начальника квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) нашего госпиталя. Получив назначение, он весьма серьезно приступил к своим обязанностям: тщательно занимался подготовкой помещений для пребывающих раненных, ремонтом, кухней, котельной и пр. … Наш начальник КЭЧ был молодым красивым человеком, обращал на себя внимание интеллигентностью, воспитанностью и образованностью… Круг его друзей был весьма широк: он был любим и уважаем всем коллективом госпиталя и находившимися на излечении ранеными.

В дальнейшем он был с повышением в должности переведен в г. Мурманск и аттестован в офицерское звание….

После окончания войны он всех нас, своих фронтовых друзей разыскал… Впоследствии нас восхищал его быстрый рост от кандидата наук до академика, его одержимость в работе. Мы гордились им. До конца жизни он был верен фронтовому братству.»

После окончания войны Самсону Семеновичу предлагали остаться в армии. В августе 1945 к Кутателадзе в Мурманск приехала жена Лидия Шумская-Кутателадзе, обсудив ситуацию Самсон Семенович обратился к Верховному Главнокомандующему…. И было принято решение демобилизовать его из армии. В этом же году у семьи родился сын, Лидия хотела назвать его Аликом, но Самсон сказал, что у грузин есть обычай первого сына называть именем деда…. Так появился Семен Самсонович. Ныне он известный ученый-математик. Для создания презентации о биографии своего отца Семен Самсонович передал нам много редких фотографий отца из семейного альбома, за что мы ему очень благодарны.

После демобилизации в 1945 г. Самсон Кутателадзе вернулся в ЦКТИ, участвовал в восстановлении лаборатории по теплообмену при кипении и конденсации. Были продолжены исследования термодинамики газожидкостных систем и получены результаты, завершившиеся созданием гидродинамической теории кризисов кипения. Эта теория получила международное признание и считается одним из выдающихся вкладов отечественной науки в теорию теплообмена. В 1949 г. вышла книга С.С. Кутателадзе «Теплопередача при конденсации и кипении», а ее расширенная версия 1952 г. переведена и опубликована Атомной комиссией США.

Параллельно шла другая, не менее важная работа в Атомном проекте. В 1946 г. Самсон Кутателадзе получил предложение от сотрудников Курчатовского института организовать в ЦКТИ первую в СССР лабораторию по изучению жидкометаллических теплоносителей для атомных установок. Привлечение в Атомный проект С.С. Кутателадзе объяснял следующим образом: «Те наши работы, которые до войны некоторые мои старшие коллеги по ЦКТИ называли абстрактными и бесполезными, оказались в определенном смысле на острие термогидродинамических проблем реакторостроения».

В послевоенный период отсутствие диплома о высшем образовании стало серьезным препятствием для дальнейшего роста ученого. Долго не хотел Самсон тратить время на сдачу экзаменов для получения диплома об окончании вуза: «Ведь получил же Яков Зельдович степень доктора, а потом и академиком стал, не имея диплома об окончании вуза…» Но поняв, наконец, что в Советском Союзе, хоть ты и выполняешь исследования, которые достойны степени доктора наук, но «без бумажки (справки)» – все не действительно, он по настоянию жены Лидии поступил в Ленинградский заочный индустриальный институт. Известен почти анекдотичный случай. Когда Самсон Кутателадзе пошел сдавать экзамен по курсу «Теплопередача», который читали по его книге, преподаватель уточнил: «Вы сын Кутателадзе?», на что экзаменуемый ответил: «Нет, это я сам!». Преподаватель ничего не стал спрашивать – экзамен на этом завершился. За три года сдал экстерном все экзамены за полный вузовский курс и в 1950 г. окончил Ленинградский заочный индустриальный институт по специальности «Теплоэнергетика» и получил квалификацию инженера-теплотехника.

В этом же году он защитил кандидатскую диссертацию (которая была написана еще до учебы), в которой изложил результаты исследования проблемы кризиса кипения при свободной конвекции жидкости. Через два года последовала защита докторской диссертации, обобщающая итоги исследования теплообмена в двухфазных средах. Середина 50-х гг. XX в. становится для С.С. Кутателадзе временем всеобщего признания научных заслуг. Курс лекций, который он читал в Военно-морской академии им. А.Н. Крылова, в 1954 г. был оформлен в книгу «Основы теории теплообмена», которая выдержала несколько изданий в СССР и опубликована за рубежом. В этом же году ученый утвержден в звании профессора по специальности «Физическая теплотехника», назначен начальником физикотехнического отдела ЦКТИ.

В завершающем ленинградский период 1958 г. он опубликовал уже упомянутую монографию «Жидкометаллические теплоносители», которая подвела своеобразные итоги исследований по атомной тематике, а также вместе с коллегами представил доклад по этой проблеме на II Международную конференцию по мирному использованию атомной энергии в Женеве. Опубликованы монография «Гидравлика газожидкостных систем» (в соавторстве с академиком М.А. Стыриковичем), серия статей в ведущих отечественных журналах. Таким образом, в 1940–1950-е гг. С.С. Кутателадзе мощно заявил о себе как об ученом, по инициативе которого были начаты исследования в актуальных разделах теплофизики и теплотехники.

Оборотной стороной успешной деятельности С.С. Кутателадзе стало неприятие его некоторых концепций оппонентами из числа московских теплоэнергетиков. Инициатором дискуссии выступил член-корреспондент АН СССР Г.Н. Кружилин, разногласия с которым по проблеме кризиса кипения возникли еще во время защиты докторской диссертации Самсона Кутателадзе. Он был слишком талантлив и слишком молод (доктор технических наук в 38 лет!!!) Тучи не замедлили сгуститься … В дирекцию ЦКТИ поступило заявление от Кружилина, в котором было написано, что теоретические разработки С.С. Кутателадзе являются проявлением идеализма в физике… Зам. директора ЦКТИ к.т.н. А.А.Канаев создал комиссию для подготовки материалов по «делу Кутателадзе», которая отправила запрос в ряд отраслевых организаций о востребованности работ С.С. Кутателадзе. В ответ были получены десятки положительных отзывов. Однако моральный климат в ЦКТИ оставался для Самсона Кутателадзе неблагоприятным. Но судьба подарила С.С. Кутателадзе шанс кардинально изменить свою жизнь… Правительство СССР 05.05.57 приняло решение о создании в Новосибирске Сибирского отделения АН СССР во главе с академиков М.А. Лаврентьевым. В числе институтов, которые должны были быть созданы в Сибирском отделении, был специализированный Институт теплофизики. Занять должность заместителя директора по науке и создать этот институт академик Лаврентьев в 1958 г. предложил С.С. Кутателадзе. Немного поколебавшись Самсон Семенович принял это предложение. В апреле 1959 г. он ушел из ЦКТИ и уехал из Ленинграда навсегда. Вместе с ним уехала целая группа молодых сотрудников института, его учеников. Новосибирск был далеко, находясь там, он уже никому не мешал, и «дело об идеализме» в ЦКТИ потихоньку заглохло.

Так начался новый период в жизни Самсон Семеновича – работа по созданию первого специализированного Института теплофизики в Сибири – первого в мировой практике.

Сам Самсон Семенович говорил, что разделяет на 3 разных по продолжительности, но равных по значению для формирования его как личности этапа: работа в ЦКТИ, служба в армии и работа в Сибирском отделении.

С.С. Кутателадзе был принят на работу в ИТ в конце 1958 г., президиум СО АН СССР утвердил его в должности замдиректора института 7 января 1959 г., президиум АН СССР – 11 декабря 1959 г. Самсон Кутателадзе с воодушевлением воспринял это назначение, поскольку отчетливо понимал, что «развитие теплофизики требовало совершенно иных масштабов и качества исследований», нежели в отраслевых учреждениях. Новый институт он видел учреждением, проводящем на современном уровне исследования по проблемам гидрогазодинамики, энергетики, турбулентности, тепломассообмена. Феномен Кутателадзе состоял в глубине его научной интуиции и способности определить задачи на перспективу. Эти качества, по современным оценкам, объяснялись тем, что ученый «прошел ленинградскую школу … интеллектуального центра, где он общался с людьми уровня нобелевских лауреатов».

Первым поручением для С.С. Кутателадзе в новой должности стала задача концептуального оформления одного из основных научных направлений ИТ и подбора специалистов в европейской части страны. Дали согласие на работу в ИТ уже известные специалисты из Москвы А.И. Леонов и Е.М. Хабахпашева, которых радовала перспектива работы в первом в мире специализированном Институте теплофизики.

Работа в академическом институте Сибири открыла новый период в жизни и карьере Самсона Кутателадзе. В 1960 г. определились руководители научных направлений и структура ИТ. Отделы молекулярной физики, физики конденсированного состояния вещества, тепломассообмена возглавили, соответственно, члены-корреспонденты АН СССР И.И. Новиков и П.Г. Стрелков, д.т.н., профессор С.С. Кутателадзе. Казалось бы, что такой тандем ученых, известных своими выдающимися достижениями в «досоановский» период, должен был обеспечить успешный старт развития института. Однако на деле этого не произошло. Проблема сложных взаимоотношений лидеров на организационном этапе ИТ нуждается в дополнительном исследовании. Современники видят причины такого положения в расхождении во взглядах на будущее института и в самой ситуации, когда «на узкой административно-спортивной дорожке» оказались ученые «очень разного плана».

Тем не менее, стартовые возможности для работы в Новосибирском научном центре оказались уникальными. В начале 1960-х гг. под руководством С.С. Кутателадзе и при участии А.И. Леонтьева были начаты исследования термогидродинамических процессов при кипении жидкости и турбулентного переноса в газодинамических пограничных слоях.

Не смотря на сильную занятость в первые годы пребывания в Новосибирске Самсон Семенович много ходил на лыжах (причем без палок – привычка, приобретенная в годы Отечественной войны на Карельском фронте), любил плавать, играть в бадминтон.

При этом, Самсон Семенович очень плодотворно работал. В одном статье невозможно отразить все научное наследие С.С. Кутателадзе новосибирского периода, воплощенное в его публикациях. Назовем лишь некоторые из них. В книге «Моделирование теплоэнергетического оборудования» (1966, в соавторстве) систематизирован опыт, накопленный в отечественных организациях. В 1970-е гг. увидели свет монографии «Основы теории теплообмена» (в 1970 г. вышло 4-е издание), «Пристенная турбулентность» (1973). С конца 1970-х гг. деятельность С.С. Кутателадзе посвящена подготовке обобщающих монографий: «Основы теории теплообмена» (в 1979 г. вышло 5-е издание), «Анализ подобия в теплофизике» (1982), «Анализ подобия и физические модели» (1986).

У Самсона Кутателадзе были все основания претендовать на академический статус, тем более что такая перспектива была встроена в систему мотивационных стимулов для ученых, покидающих столичные города ради нового дела в Сибири. В отличие от многих коллег, С.С. Кутателадзе был избран членом-корреспондентом АН СССР только после нескольких попыток. Причиной «отторжения» были происки тех же оппонентов из среды московских теплоэнергетиков, что и в ленинградский период. Только в 1968 г., когда в поддержку ученого в президиум АН СССР поступили десятки отзывов из НИИ, КБ, вузов, заводов, а в отзыве академика В.П. Глушко было подчеркнуто, что С.С. Кутателадзе – «крупный ученый-теплофизик, основатель школы теплопередачи и физической гидродинамики в Ленинграде и Новосибирске», он был избран членом-корреспондентом АН СССР. Действительным членом Академии наук СССР Самсон Кутателадзе был избран в 1979 г.

Руководство Сибирского отделения АН СССР с самого начала высоко ценило научно-организаторский потенциал С.С. Кутателадзе. Когда встал вопрос о назначении директора ИТ в 1964 г., этот пост было предложено занять 50-летнему Самсону Кутателадзе. В декабре 1964 г. он был избран директором на Общем собрании Сибирского отделения, 29 января 1965 г. президиум АН СССР утвердил его в этой должности. Представляя кандидатуру С.С. Кутателадзе Новосибирскому обкому КПСС, М.А. Лаврентьев подчеркнул, что ученый является «ведущим представителем советской школы теплофизиков».

После избрания С.C. Кутателадзе директором Института теплофизики его талант организатора науки раскрылся во всей полноте. Он определил вектор развития комплексных исследований по теплообмену при фазовых превращениях, гидродинамике и тепломассообмену многофазных течений, динамике разреженного газа, радиационно-кондуктивному теплообмену. При директоре Кутателадзе институту более чем за два десятилетия удалось добиться впечатляющих результатов по этим направлениям.

По воспоминаниям В.Е. Накорякова, первого сибирского аспиранта С.С. Кутателадзе, впоследствии академика и директора ИТ, сплочение коллектива для выполнения важных задач происходило естественным образом: «С.С. Кутателадзе отличала исключительная работоспособность – он работал сам по 7–10 часов в день и, естественно, этому примеру следовали ученики. Он никогда не призывал нас много работать, мы работали сами, поскольку не могли не поддаться энергии, излучаемой этим человеком».

Усилиями директора Кутателадзе создана мощная экспериментальная база института. Комплекс крупномасштабных установок дает возможность институту участвовать в реализации крупных научно-технологических проектов, вносить заметный вклад в мировую науку:

– Прозорливым в плане перспективы оказалось решение С.С. Кутаталадзе о создании в ИТ вакуумного газодинамического комплекса, оснащенного диагностическими средствами, для того чтобы изучать проблемы вакуумной техники и космонавтики на современном уровне.

– Директор Кутателадзе считал важной составляющей деятельности ИТ интеграцию не только с академическими, но и с технологическими организациями Советского Союза, в частности, в реализации проекта по созданию новых энергетических установок. В 1964 г. организован отдел по проблемам низкотемпературной энергетики, в котором начаты исследования по проблемам использования геотермальных источников на Камчатке. В итоге на Камчатке был построен первый в стране крупный парниково-тепличный комбинат на геотермальных источниках и экспериментальная геотермальная теплоэлектростанция с фреоновым турбогенератором.

– Директор Кутателадзе придавал первостепенное значение проблеме кадров. Сотрудник ИТ И.Г. Маленков отмечал, что С.С. Кутателадзе уделял большое внимание научной молодежи, «выискивая, пестуя и поощряя подающих надежды, видя в них будущее института. Причем делать это он начинал еще на руководимой им кафедре Новосибирского государственного университета». Базовая для ИТ кафедра теплофизики в НГУ (с 1986 г. – кафедра физики неравновесных процессов) выпустила десятки высококвалифицированных специалистов, которые плодотворно работают в институте и других организациях страны и мира.

– Немало технических устройств, включая ядерный реактор Чернобыльской АЭС, окончили свое существование после открытия явления, имеющего такое безобидное название как «переход от пузырькового кипения к пленочному». Как известно, гидродинамическая теория кризисов кипения… создана Самсон Семеновичем Кутателадзе.

– С.С. Кутателадзе – основатель одной из ведущих научных школ по теплофизике и гидродинамике. С 1962 г. – С.С. Кутателадзе профессор и зав. кафедрой НГУ. Более 30 его учеников стали докторами наук, 60 – кандидатами. А уже учениками С.С. Кутателадзе подготовлено более 190 кандидатов наук.

Награды:

Вне всякого сомнения, именно сибирский период жизни стал для Самсона Кутателадзе временем реализации его творческих планов. Научная общественность по достоинству оценила заслуги выдающегося ученого еще при жизни. Его работы отмечены премией им. И.И. Ползунова АН СССР (1976), Государственной премией СССР (1983), многочисленными орденами и медалями. В 1984 году на 70-летнем юбилее Самсона Семеновича Кутателадзе, который проходил в Доме ученых, В.А. Коптюг в волнении несколько раз выходил из зала к телефону, но вот он зашел в зал улыбающийся. Все встали, зааплодировали и он объявил, что подписан Указ о присуждении Самсон Семеновичу звания Героя Социалистического Труда.

Приведу пример признания его заслуг за рубежом. Международная премия Макса Джейкоба присуждается за выдающиеся исследования в области теории теплоты. Учрежденная в 1960 г., она вручается один раз в год и только одному человеку. В 1970 г. на пленарном заседании 4-й Международной конференции по теплопередаче в Париже, в Версальском дворце С.С. Кутателадзе были торжественно вручены диплом и медаль лауреата этой премии.

Увековечивание памяти:

Весомые заслуги второго директора ИТ Самсона Кутателадзе по развитию потенциала института стали основанием для увековечивания его памяти. В 1994 г., в год, когда академику Кутателадзе исполнилось бы 80 лет, его имя присвоено Институту теплофизики СО РАН. На фасаде здания установлена мемориальная доска, в холле института – бронзовый бюст.

Стипендией имени академика С.С. Кутателадзе отмечаются результаты студентов кафедры физики неравновесных процессов НГУ, премией его имени – научные изыскания молодых ученых СО РАН. Память об академике С.С. Кутателадзе сохраняется в названии одной из улиц новосибирского Академгородка, на которой находится Институт теплофизики.

Академик Самсон Кутателадзе ушел из жизни 20 марта 1986 г. после тяжелой болезни. Похоронен в новосибирском Академгородке, которому он щедро подарил около тридцати лет своей жизни. На памятнике выбиты слова из поэмы Шота Руставели: «Что отдашь – в тебе прибудет, что сокроешь – потерял». По свидетельству Лидии Шумской-Кутателадзе, ее супруг любил повторять эту фразу, потому что она была близка ему по характеру.

Алексей Андреевич Ляпунов

08.10.1911 – 23.06.1973

Алексей Андреевич Ляпунов родился 8 октября 1911 г. в Москве в семье, которая была связана родственными и дружескими узами с семьями выдающихся представителей русской интеллигенции того времени – Сеченовыми, Крыловыми, Филатовыми и другими. Семья представляла собой генеалогический феномен: столько знаменитых людей.

Его отец Андрей Николаевич Ляпунов, получил математическое образование в Московском Университете, а также в Гейдельберге и Геттенгене. Мать, Елена Васильевна была широко образованным человеком и посвятила свою жизнь воспитанию детей. Их в семье было 7. Старшим был Алексей Ляпунов. Общение с детских лет с высокообразованными людьми рано пробудило у него интерес и к искусству, и к различным наукам. Его увлекали астрономия, минералогия, биология, архитектура и живопись.

В 1928 году закончил специальную среднюю школу № 42. Некоторое время работал лаборантом в государственном геофизическом институте, выполняя математическую обработку геофизических и биофизических экспериментов. Участвовал в экспедициях по изучению Курской магнитной аномалии. Затем он поступает на физико – математический факультет Московского университет. Через полгода отказался подписывать коллективный призыв к сносу московских церквей и был отчислен из университета «как лицо дворянского происхождения».

С 1932 г. становится учеником академика Н.Н. Лузина. Под его руководством и составленным им программа Алексей Андреевич получил математическое образование, а вскоре и первые результаты в дескриптивной теории множеств. В этой области математики А.А. Ляпунов работал до конца жизни.

В 1942 году Алексей Андреевич отказывается от брони и добровольцем уходит в ряды Советской армии. Его направляют в пехотное училище, которое он заканчивает в 1943 году. С 1943 по 1945 гг. он находится в действующей армии в качестве командира топографического взвода артиллерии. Принимает участие в боях на 4-ом Украинском, 3-м Белорусском и 1-ом Прибалтийском фронтах. У матери Алексея Андреевича Елены Васильевны на фронте одновременно воюют четверо сыновей: артиллерист Алексей, военврач Аскольд, морской пехотинец Ярослав и кавалерист Андрей. Аскольд и Андрей не вернулись с войны.

Случай из фронтовой жизни Алексея Андреевича.

Во время боя в районе Курской дуги, в штаб поступает донесение: «Командир топографического взвода дает координаты для стрельбы не те, что написаны в таблицах». Выяснилось, что командир этот еще и «лицо дворянского происхождения», а стало быть вредитель. После боя старший лейтенант Ляпунов, тот самый «вредитель» объяснил, что рядом Курская магнитная аномалия, которая влияет на точность прицела. Поэтому он как математик рассчитал поправки, с которыми и передавались координаты. Проверка показала, что расчёты Ляпунова били в цель, а уставные мимо. С тех пор артподготовка велась только с поправками Ляпунова. Алексей Андреевич был счастлив: «Вот пример того, что математик на войне необходим. Именно поэтому я и отказался от брони».

В марте 1945 года Алексей был отозван из действующей армии для преподавательской работы в Артиллерийской академии им. Дзержинского, где проработал до 1951 года.

За участие в боях по освобождению Крыма Ляпунов был награжден в 1944 году орденом Красной Звезды.

С 1951 года А.А. Ляпунов работал в математическом институте Академии наук СССР им. Стеклова, а с 1953 в Институте Прикладной математики РАН СССР, возглавляя в этих институтах работы по программированию. Ляпунов был одним из первых кто оценил значение кибернетики и стал активным организатором исследований по кибернетике в нашей стране. Но уже в 50 – х годах на пути этой науки стали философы, объявив ее «буржуазной лженаукой». Фронтовик Андрей Алексеевич прекрасно понимал, что грядущие войны без кибернетики не выиграть и поэтому привлек на свою сторону военных. Решающий бой был дан в аудитории МГУ. Первые два ряда заняли генералы, которые уже вовсю использовали компьютеры и для которых все эти споры были глупостью. Но философы струсили и не один не выступил.