Полная версия:

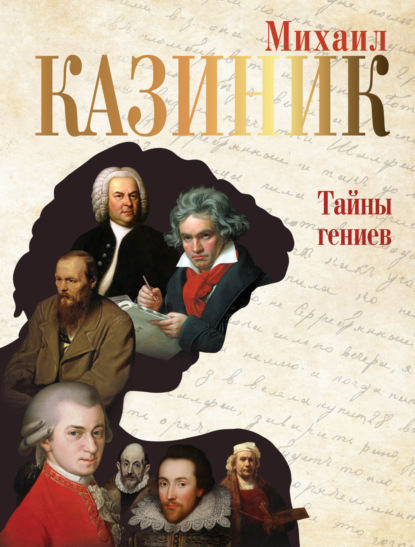

Михаил Семенович Казиник Тайны гениев

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Михаил Казиник

Тайны гениев

© М.С. Казиник, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Дизайн серии Дмитрий Агапонов

Дизайн блока и вклейки Вадим Гусейнов

В оформлении переплёта использованы изображения из фондов Shutterstock

Во вклейке и блоке использованы изображения из коллекций Bibliothèque nationale de France, Nasjonalbiblioteket, The Library of Congress

* * *Моим дорогим родителям

Белле Григорьевне и Семену Михайловичу

с любовью и признательностью.

АвторПредисловие

Существует Культура массовая и элитарная. В этом уже нет никаких сомнений.

Книги, издающиеся миллионными тиражами, и книги, выпустить которые достаточно тиражом в несколько сот экземпляров. Гигантские стадионы, вмещающие десятки тысяч поп-слушателей, и небольшие концертные залы для камерной музыки. Миллионные тиражи комиксов и прекрасные альбомы по изобразительному искусству, цены на которые во всем мире столь высоки, что необходимо очень хорошо понимать их ценность, чтобы позволить себе их купить.

Но в книге, которая перед вами, я посмею отказаться от этих двух терминов и заменить их другими. Ибо разговоры о массовой культуре, во-первых, надоели, а во-вторых, оскорбительны для «массовых ушей».

А в-третьих, все не так просто.

Существует Культура земная и космическая. Ведь человек – это космический Дух, помещенный в земное тело. Поэтому цели у земной и космической культуры разные.

Цель земной культуры – ублажить земные тела, приковать биологическое тело к земле, до предела насытить потребности этого биологического тела, создав усредненный образ человеко-особи, и определить круг ее (особи) основных потребностей. Особь должна мыслить стереотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих особей. Культура для них так откровенно и называется: «массовая куль тура». А источники информации, которую они должны получать, так и называются: «средства массовой информации».

Представители же космической культуры – Гении – создают величайшие творения, но они не имеют дело с массами. Они догадываются об основном постулате космического Духа. О том, что Человек – уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда обращается к ОДНОМУ человеку, к неповторимой и уникальной личности. И здесь возникает парадокс. Космическая культура – это связь макро- и микрокосма, то есть Космоса и порожденного им человека.

Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями. Ведь само собой разумеется, что посредственность не в состоянии понять гения.

Можно читать сколько угодно книг, слушать красивые мелодии, смотреть на картины величайших художников, но все безрезультатно. Ибо у космической культуры есть система знаков, без постижения которых нет подлинного понимания искусства. Земная культура не заинтересована в человеке космическом, ибо ее интересует не индивидуальность, а всеобщность огромной человеческой биомассы.

Вот и остается человек в рамках конвейерной культуры, попадая в регистр тех, кто постоянно пополняет карманы владельцев бесконечных «фабрик звезд».

А ведь человек рождается гениальным.

Он – сгусток космической энергии, оказавшийся в земном болоте. И в этом болоте его уже поджидают местные властители. Отныне Человек ста нет рабом земных конвейеров. Его поставят в ряд, кастрируют, объяснят, как он должен себя вести. Ему расскажут о том, что значит «быть современным». Его научат покупать то, что необходимо продать для обогащения продавцов.

Космический дух подчинится земному телу и начнет стареть вместе с ним. Смерть тела повлечет за собой смерть неразвившегося духа…

Для того чтобы этого не произошло, существует космическая культура. Культура, полная тайных знаков, поддерживающих связь Человека Земли с его колыбелью – Космосом. Гениальные творения искусства всегда актуальны, ибо для них не существует понятия времени.

Но человека, дух которого попал в земную ловушку, не интересует столь абстрактная категория как категория Вечности. Та небольшая группа людей на нашей планете, которым дано создавать и воспринимать явления подлинной культуры, прекрасно знают, о чем идет речь.

Но, увы, невероятно сложно достучаться до громады обманутых, чтобы помочь им не потерять связь с космической колыбелью.

Как раскрыть им, что они теряют?

Как помочь им пройти через систему тайных знаков?

Как преодолеть коды?

Что должны они узнать, что – почувствовать, чтобы понять, что эта жизнь с ее «сегодня», «завтра» и «через неделю» – лишь ограниченное земное явление?

На Земле нам всем дан шанс. Это – Духовное излучение Вечности. Той Вечности, от которой мы ежеминутно и ежесекундно отворачиваемся.

Державин:

«Я царь – я раб – я червь – я Бог!»

Здесь – одна из глубоких догадок в истории искусства. Японские искусствоведы считают это стихотворение Гаврилы Романовича Державина величайшим творением мировой поэзии. Ведь все это – от червя до Бога, от раба до царя – о Человеке, о безграничности Его возможностей.

Итак, главная тайна и эксперимент Бытия заключаются в том, чтобы поместить Дух в тело и дать ему испытательный срок. Именно это имел в виду философ Иммануил Кант, когда сказал, что существуют только две истины: звездное небо НАД нами и нравственный закон ВНУТРИ нас.

Но сумеет ли земное тело за какие-нибудь 60–70 лет земной жизни уничтожить космический Дух?

Да или нет?

В большинстве случаев, как показывает опыт, сумеет. К тому же ему, телу, помогут.

…И все-таки ужасно хочется отбить как можно большее количество людей у машины уничтожения Духа.

Вступление первое. О страшном гноме

Помню потрясение детства, когда услышал «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ» М.П. Мусоргского[1].

Главной картинкой был Гном. Но пришло и недоумение: почему музыка, которая должна изображать сказочного гнома, звучит таким жутким злом? Да, гномы могут быть разными, добрее и злее, но чтобы такое уж зло, великанское, исполински вселенское!!!

Столь же трагедийную музыку услыхал позднее у Шостаковича. Но это действительно не было о гноме – это было мировое зло, непоправимое, нечеловеческое.

М. Мусоргский. «Картинки с выставки». Пьеса № 1, «Гном»

Д. Шостакович. Симфония № 5, ч.1

Но если мировое зло у Шостаковича можно легко объяснить, зная историю, зная характер страны, в которой он жил, то откуда такое зло в сказочной музыке у Мусоргского, рассказывающей о гноме?

Озарение пришло позже: узнал о физиологической беде Мусоргского и понял: у него Гном – не сказочный персонаж, а несчастный карлик, проклинающий мир, который для него – обделенного, униженного, лишенного малейшей возможности что-либо изменить – мир зла.

Это сам Мусоргский – гном, и никакие, в том числе медицинские, силы не в состоянии победить такое зло.

Поэтому дальше – СТАРЫЙ ЗАМОК – уход в другое время, в иной музыкальный пласт и долгое, особенно в сравнении с Гномом, пребывание в ином измерении. Это подлинная медитация, отключение от зла, собирание сил, чтобы выжить, творчески и психически.

И тогда понятно, почему КАРТИНКИ заканчиваются БОГАТЫРСКИМИ ВОРОТАМИ.

От Гнома – к Богатырскому!!!

Вот где великая энергия борьбы со злом!

Пройден сказочный путь с традиционной Бабой-Ягой, воскрешение из мертвых, многие царства-государства, совершена масса подвигов, выстрадано право на победу.

М. Мусоргский. «Картинки с выставки». Пьеса № 2, «Богатырские ворота»

От крохотных птенцов, не умеющих летать («Балет невылупившихся птенцов»), до буквально предсказанной в музыке энергии авиалайнера («Баба-Яга»).

От шумной городской площади («Лимож») до провала в катакомбы Рима («Римская гробница»).

От безлюдности и тихой печали ЗАМКА («Старый замок») до грандиозного благовеста и многолюдности ВОРОТ («Богатырские ворота»). От грубого примитива музыки «БЫДЛА» до импрессионистических созвучий «ТЮИЛЬРИ».

В «Картинках с выставки» Мусоргского перед нами раскрывается одна из грандиознейших картин мироздания, какие только существуют в мировом искусстве.

А ведь многие из ближайших коллег композитора считали его музыку не грамотно написанной, непричесанной, клочковатой. Даже в «Картинках» они видели лишь хаотический набор разрозненных впечатлений и странных гармонических несуразностей.

О, если бы эти друзья-ценители музыки Мусоргского ожили сегодня и узнали бы о том, какое место занимает этот гений в мировой музыкальной культуре, сколько крупнейших композиторов в разных странах попали под воздействие его «неграмотной» музыки, определяют себя его последователями! Думаю, что потрясение, которое испытали бы критики Мусоргского, явно должно было бы превысить порог возможного уровня человеческих реакций.

Несчастный гномик из норы оказался Всемирным исполином истории музыкального искусства.

Интонации Гнома выросли до масштабов пятнадцати симфоний Д. Шостаковича.

Вступление второе. Предмет любви

Для исследования скрытых знаков музыки КАРТИНОК необходимо на писать большую книгу, и я оставляю за собой возможность в дальнейшем сделать это.

Но основная задача второго вступления – обратиться ко всем, кто хочет вернуть великому искусству аудиторию, привести к искусству новые поколения ценителей высокой музыки, поэзии, живописи или прийти к искусству самим.

Хочу обратить всеобщее внимание на некоторые, на мой взгляд, чрезвычайно важные моменты восприятия подлинного искусства. Ибо вся система, методика, способы и принципы преподнесения искусства зашли в тупик. Система ошибочна уже в том, что многие связанные с преподаванием искусства люди считают, что при обучении пониманию искусства информация о том или ином явлении искусства первична.

В моей странствующей жизни мне пришлось встретить большое количество музыкантов, которые получили всевозможные музыкальные дипломы, свидетельствующие о том, что их обладатели учились музыке не менее 15–20 лет. Совершенно ясно, что мои собеседники получили за эти годы невиданное количество информации. Но из дальнейших бесед выяснялось, что они очень часто не знают или плохо знают музыку. Но главное, многие из них не любят музыки, воспринимая музыку лишь как средство заработка, и не больше того.

В свое время мне довелось проводить массу статистических исследований. Когда я сегодня, через много лет, просматриваю эту собранную мной информацию, то впервые понимаю, что когда мы употребляем идиому «волосы встают дыбом», то это – вполне конкретное, а вовсе не фигуральное, выражение.

Ибо процент профессиональных музыкантов, посещающих концерты других музыкантов, столь невелик, что невольно начинаешь задумываться о многом.

И что самое невероятное, количество музыкантов, продолжающих активно слушать и изучать музыку после завершения музыкального образования, и того меньше.

Если мы хотим воспитать Музыкантов с большой буквы, а еще шире, Людей Искусства и (что еще важнее) огромную аудиторию людей, глубоко воспринимающих искусство, то мы должны ввести в учебный процесс любого творческого университета (а в идеале вообще гуманитарного учебного заведения) важнейший предмет, который смог бы в первую очередь быть не столько информативным, сколько поэтичным, психологическим, если хотите, музыкально-философским.

Он может называться ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА (музыки, поэзии, литературы, изобразительного искусства).

Проще говоря, это предмет, цель которого – раскрыть в человеке его возможности в ЛЮБВИ.

Ибо именно искусство отличается от других сфер бытия тем, что любовь здесь первична, любовь является первопричиной контакта с искусством и потребности в этом контакте.

Ведь искусство по сути своей – это грандиозная энергия любви.

И эта энергия для того, кто способен постичь ее, становится важнейшим критерием ценности жизни, носителем самого сокровенного, способного проявиться и во всех остальных сферах жизни и деятельности.

И.С. Бах. Хоральная прелюдия

В этом случае, как, скажем, в случае подлинной любви к искусству, становится важным постижение неожиданных ЗНАКОВ, которые могут привести к овладению такими глубинами музыки, поэзии, изобразительного искусства, которые быстрее, чем наука, способны ответить на корневые вопросы бытия.

Эти знаки или признаки – главное, что отличает искусство от неискусства. Иначе как понять, как осознать, что маленькая хоральная прелюдия И.С. Баха – высшее откровение?

Так, Иоганн Себастьян Бах спрессовывает в двухминутном звучании музыки такое количество духовной информации, энергии, мысли, что начинаешь задумываться о недавно открытых астрономами космических объектах с невероятной плотностью вещества – квазарах.

Только глубоко постигая искусство, начинаешь постигать:

какова ценность человека; как велика значимость человеческой жизни;

какой судьбы достойно Человечество, породившее не только войны, тоталитаризм, нивелирование личности, разрушения, но и великое Творчество. Творчество, дающее Человеку право называть себя Человеком Разумным и путешествовать по Вселенной с гордо поднятой головой.

Ибо подлинность творчества гениальных композиторов, поэтов, худож ников проявляется не в большей или меньшей красоте мелодий, аккордов, рисунка, красивых поэтических образов или колорита ТОЛЬКО, а в наличии невиданных глубин, открывающих иные измерения человеческого бытия и, более того, меняющих представления о жизни.

Я пишу эту книгу с верой в то, что некоторые принципы, рассуждения, мысли помогут новому поколению войти в искусство. И войти не по принуждению и даже не потому, что это якобы необходимо с точки зрения общества, отдельных педагогов, родителей или кругов, в которых вращается тот или иной человек.

Моя цель – сделать все возможное, чтобы человек испытал огромную ВНУТРЕННЮЮ ПОТРЕБНОСТЬ, почувствовал невозможность полноценной жизни без глубокого и постоянного общения с искусством.

Что называется – заболел искусством.

Тот, кто преодолеет некоторые особенности моего эмоционального стиля, тот, кто не рассердится на меня за немалое количество категоричных суждений и превосходных степеней, может быть, пойдет по этому пути и даже, не пере ставая ругать меня за словесные излишества, найдет для себя что-то важное.

Выступая на сцене перед моими слушателями в самые страшные тоталитарные времена, я всегда говорил:

– Не соглашайтесь со мной, ругайте, спорьте, только не спите.

– Не проспите Вечность.

– Нет непогрешимых и абсолютных истин в пределах земного существования.

– Мы интеллектуально – лишь дети, которые, возможно, никогда не вы растут.

Но ведь именно детство – самый подлинный адепт Вечности, именно в начале пути наше знание о смерти настолько абстрактно, что оно не влияет на стиль и форму мышления, на образ и дух наших представлений о жизни.

Именно в начале пути незнание смерти помогает жить в ином ощущении – ощущении бессмертия.

Но когда речь заходит о спорах и несогласиях, нужно неукоснительно соблюдать одно условие: не нравиться может не человек, излагающий идею, а сама идея.

Этого понимания и сегодня так недостает жителям тоталитарных (или бывших тоталитарных) стран. Главная мысль звучит для меня так:

«Я совершенно не согласен с Вашим, дорогой мой, утверждением, но я сделаю все возможное, чтобы Вы смогли Вашу идею высказать».

И второе. Я не могу уже посчитать, сколько раз использовал в своих выступлениях на сцене, да и в этой книге, слово и понятие ВЕЧНОСТЬ. Я говорю об этом и сегодня, выступая в разных странах, от Швеции до Австралии, от Германии до России.

Но я не хочу стилистически править книгу, с тем чтобы выкорчевать чрез мерное употребление этого понятия. Потому что верю в Вечность.

Я, как и все мы, пришел в этот мир на несправедливо короткий срок. И поэтому произношу слово и ощущаю понятие Вечность как заклинание, как протест против смерти;

как очень важное определение или понятие, приближающее нас к творениям гениев, к высшему уровню возможного восприятия нами этих творений.

…Итак, если мы договорились обо всех особенностях моего стиля, то можем начинать наше общение.

«Бессмертные на время»

В этой книге два главных героя – музыка и слово.

Дело в том, что в своих многолетних поисках путей, которыми можно привести к Большой музыке как можно большее количество слушателей, я столкнулся с той же проблемой, с которой встречается большинство музыкантов, осмеливающихся вообще как-либо говорить о музыке.

Почему именно осмеливаются?

Да потому, что нет более неблагодарного дела, чем говорить о музыке. И чем больше я люблю музыку, тем больше я ощущаю ненужность слов, более того, их удаленность от самой музыки, от ее сути. И все же я выбрал себе этот ужасный путь – не только играть, но и говорить со сцены.

Нет ли в том, о чем я пишу, противоречия? Конечно, есть.

Любить музыку – значит играть ее или наслаждаться ею, слушая. Всякое слово убивает музыку как Космическую гостью.

Самое великое счастье я испытываю, когда в одиночестве часами играю на скрипке, рояле. Я чувствую такие контакты с Неизъяснимым! Или когда я слушаю музыку.

Я ухожу так далеко от этого однообразного, примитивного мира, где нужно питаться четыре раза в день и желательно в одно и то же время.

Где нужно спать не менее семи часов.

Где нужно регулярно обзванивать каких-то там не очень близких знакомых, чтобы не вызвать у них обиды.

Боже! Как хорошо в музыке, где никаких обязанностей – одни права. Право на погружение, право на постоянное совершенствование, право на общение с высшими Космическими знаками.

Как хорошо я понимаю гениального Святослава Рихтера, который однажды сказал: «Хорошая музыка в хорошем исполнении не требует никаких слов – она дойдет до любого человека».

А я все говорил и говорю на своих концертах. И буду говорить до конца моих земных дней. Почему?

Я очень хорошо понимаю Рихтера, но с его утверждением совершенно не согласен.

Однажды я решил провести в Москве один ужасный эксперимент.

За месяц до концерта Рихтера в Большом зале Московской консерватории я с огромным трудом, используя все свои связи, добыл 15 билетов на этот концерт. Один билет взял себе, а остальные 14 раздал учащимся одного из московских ГПТУ.

Зачем я это сделал? Это ли не жестокость в условиях вечного дефицита билетов на рихтеровские концерты!

Я сделал это, чтобы соблюсти условия рихтеровского утверждения о хорошей музыке в хорошем исполнении для любого человека. Я даже перевыполнил условия.

Ведь всем известно, что исполнение Рихтера не просто хорошее, но совершенно гениальное. И музыка была самого высокого уровня – поздние фортепианные сонаты Бетховена.

В том числе Двадцать девятая соната «Hammarklavir» – музыканты и глубокие любители знают, что это за музыка.

В программе была и последняя Тридцать вторая соната. (Я представляю себе, как загорелись глаза у всех подлинных любителей музыки!) Итак: великая музыка в великом исполнении.

Что касается третьего слагаемого – «любого человека», то полагаю, что это условие я тоже выполнил «на отлично». Билеты я вручил современной молодежи из московского ГПТУ. Не знаю почему, но был уверен, что ни один из них

Л. Бетховен. Соната № 29, «Hammarklavir»

Л. Бетховен. Соната № 32

НИКОГДА не был на концерте Рихтера и

НИКОГДА не слышал поздних бетховенских сонат (впрочем, так же как и ранних).

Я оказался прав, ибо в предварительном разговоре с ними получил подтверждение своей уверенности. При встрече перед концертом я рассказал им о невероятной престижности этого концерта, о том, с какими трудностями я столкнулся при добывании билетов.

О том, как нелегко нам будет пробираться через толпу из тысяч людей, которые надеются на чудо – лишний билетик.

Рассказал и о том, сколько смог бы заработать денег, если бы сейчас про дал все 15 билетов.

В общем, подготовил как мог.

Единственное, о чем я им не рассказал, ЧТО это будет за концерт.

Ни слова. Это – сюрприз.

И единственная просьба, которую я изложил моим гэпэтэушникам, – на писать на листе бумаги свои впечатления от концерта.

Итак, эксперимент начался!

Мы продирались через тысячи людей, ищущие глаза которых напоминали глаза голодных волков, пытающихся в зимнем лесу рассмотреть хотя бы одного зайца, чтобы не умереть с голоду. Спасительными зайцами на этот раз были лишние билеты, которые удовлетворили бы духовный голод многих тысяч людей.

Мои спутники были потрясены. А они-то думали, что такие толпы на роду встречаются только перед входом на концерты группы «АББА» (боже, как давно это было!).

Листы бумаги я храню все эти годы. Все 14 листочков – впечатления, по лученные «любыми» людьми на концерте, где самый великий музыкант играл самую великую музыку.

Несколько фрагментов:

«Какой-то театр для глухонемых. Тоска! Бывают же ненормальные, которым это нравится».

«Вышел какой-то дядька, стал играть на пианине (всюду орфография оригинала. – М.К.). Играл долго и скучно. Потом кончил играть. Публика кричала как ненормальная. Я смотрел на них как на дурачков. Думал, потом будет юмор. И вдрук выходит тот же дядька. Я посмотрел в бумагу (программа. – М.К.) там какие-то цифры и иностранными буквами слово – опус. И играл еще скушнее».

«Сначала я измерял себе пульс. Потом надоело. Потом смотрел картинки на стене. На меня зашыпели (всюду орфография оригинала. – М.К.) что я ворочаюсь. Оказывается, нельзя ворочаться. А играли толька на фано. Весь вечер. Не мелодии, только удары».

«Думаю, что все эти люди просто притворяются. Это не может нравится (орфография оригинала. – М.К.) НИКОГДА И НИКОМУ».

Грамматический уровень записок оставим на совести всех, начиная от министерства образования и кончая школьными учителями русского языка.

Главное же – в другом. Не было ни одного положительного отзыва. Ни одного!!!

Переписывать все отзывы целиком мне не хочется. Слишком печально.

Но столь печально это не закончилось, ибо наш эксперимент продолжился.

Мы с ребятами договорились о встрече. В небольшом помещении с роялем и проигрывателем.

И там мы разговаривали. О жизни, о Бетховене, о смерти, о любви.

Постепенно перешли на поэзию. Мы говорили о том, чем слово в стихе отличается от слова в жизни. Кое-что из того, о чем я говорил, есть в книге.

Но главной задачей было привести моих собеседников к возможности услышать последнюю часть последней сонаты Бетховена и попытаться вы звать у них настоящее потрясение.

И здесь у меня был величайший образец для подражания – фрагмент книги Томаса Манна «Доктор Фаустус».

Эпизод, где Кречмар беседует с двумя провинциальными немецкими мальчиками на тему о том, почему в Тридцать второй сонате Бетховена только две части.

Велико искушение дать весь гениальный фрагмент этой беседы.

Но я удерживаюсь.

Ибо тот, на кого я рассчитываю в моей книге, раньше или позже прочтет книгу Томаса Манна.

Или, в крайнем случае, прочитает именно эпизод с сонатой.

Этот эпизод, быть может, лучшее, что написано о музыке в европейской культуре.

Мы общались очень долго в этот вечер. Никто из них никуда не спешил.

И когда я понял, что никому из них не хочется уходить, то испытал невероятное ощущение радости.

А когда я начал играть вторую часть Тридцать второй сонаты Бетховена, то мгновенно почувствовал, что музыку и слушателей объединяет ток высочайшего напряжения.

Затем мы создали полумрак: погасили свет и зажгли свечи. А потом в записи великого Святослава Рихтера слушали эту длиннейшую часть – музыку бетховенского прощания с миром.