Михаил Блехман

Небеса в единственном числе

4

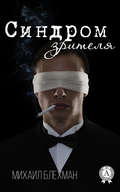

Я была одна в кинотеатре.

Не одна, конечно. Кроме меня – или я кроме них – был этот жуткий жирный дьявол, мерцающий между светом и тенью и ухмыляющийся девушке в белом:

– Жизнь – это жирный кусок мяса!

И огромное поле, где роют ямы, будущее кладбище, к которому – я видела – подъезжает автобус, и из него выходит бесчисленная толпа с цветами, а мы убегаем от них в кафе, где подают горячий шоколад, – не какао – эка невидаль какао, а именно настоящий горячий шоколад. И над нами мужской голос читает стихи Важи Пшавелы в переводе Николая Заболоцкого. И вдруг одна из женщин шепчет своей соседке совсем не тёти-Валиным шёпотом:

– Зачем мне эти стихи?!

Умение создать толпу – нередкое искусство. Их не было – и вдруг они тут, прямо передо мной. Помогают рыть ямы, не дают услышать девушку в белом. Впрочем, она всё равно молчит – и ждёт нас, в надежде на то, что столик не занят и мы пригласим её на горячий шоколад или коктейль «Театральный».

Два старинных замка сомкнулись над узкой, пыльной тропинкой, та вспылила от неожиданности – или от порыва чёрно-белого ветра, – вспылила с таким пылом, словно она и не тропинка вовсе, а длинная, вьющаяся старинным свитком дорога, и на свитке этом – загадочно-округлые буквы, такие же вьющиеся, как укрывшаяся под замками-ладонями древняя тропа, на которой они написаны. Каждая буква – крохотный старинный свиток.

Стихи не стихают до самого пятого этажа, до самого дома в котором я живу в моём морском городе с таким устаревшим и неустаревающим женским именем.

– Привет! – поцеловал Саша меня и Даню.

Часы по-прежнему лежали в углу вместо того, чтобы висеть на стене, на кухне.

– Папа, скажи «Пенин»! – попросил Даня.

– Знаю, – усмехнулся Саша. – Ты скажешь, мой папа – Ленин.

– Не твой! – веско возразил Даня. – А мой.

Саша в очередной раз положил свою душеуспокоительную газету не на письменный стол, как я много раз просила, а в кресло, – и спросил, наклонив голову, чтобы Дане было видно:

– Гражданин Бондарев, покажите, где у меня лысина.

Даня расхохотался, я тоже:

– В мыши главное не цвет, а суть.

Саша снова поцеловал меня, на этот раз убедительнее:

– Какие новости в очаге всё менее вражеской культуры? Все ли представители стройных рядов на сегодня перестроились?

Я с умеренной радостью – до завтрашнего утра – избавилась от сумки с сочинениями, а также с «Октябрём», и мы пошли было на кухню есть харчо, который я сварила до работы. Но в дверь позвонили, и сосед Марк Семёнович позвал:

– Аня, тебя к телефону!

Звонили обычно мне, Саше почти никогда не звонили, разве что с работы. Но это и понятно, ведь у него, к моей радости, не было Вадика. То есть, скажем, Вики или совсем уж Дуси. А что? Я знавала тех, у кого были даже Дуси, не говоря уж о Виках.

– Анюта, я уже на вокзале, – сказал Вадик. – Пока! Не скучай.

– Ты правда не хочешь, чтобы я скучала? – уточнила я.

– С тобой не соскучишься, – успокоил он. – Надеюсь, со мной тоже.

Это не сокращало дистанцию. Я передала привет Наде, сказала «спасибо» Марку Семёновичу и Розе Моисеевне и, уходя, увидела в углу сумку баулистого вида с завёрнутыми в газету явными бутылками.

– Валюта, – вздохнула Роза Моисеевна. – Сегодня как раз отоварили талоны.

– У вас намечается ремонт? – уточнила я.

Роза Моисеевна покачала головой:

– Удавила Гришу отнести завучу. На всякий случай, а то кто их знает…

– Ну, Наташа никогда не напишет «большевистский» через «ц»! – заметила я.

Марк Семёнович сделал рукой заверительный жест:

– Как сказал Лазарь Моисеевич, главное не через какую букву написано, а кто выставляет окончательную оценку.

– Нашёл кого цитировать, – пожала плечами Роза Моисеевна.

– В цитате, – не согласился Марк Семёнович, – главное не авторство цитируемого, а коннотация.

– Какие вы, Антоша, слова употребляете! – поставила точку Роза Моисеевна и застегнула змейку на сумке.

Всем было о чём думать, поэтому никто не знал, что у меня тоже была галерея. Не для гуляния, и в ней не затеряешься и не встретишь того, с кем не будет дистанции, и рукой подать до мансарды, но зато с каждой её стены – солёной пеной по губам. Зато на каждой её стене – крушение кораблей и надежд, возрождение и успокоение, и снова девятый вал, и мёртвый штиль. И паруса – не алые, а настоящие, и спасающиеся души, и невидимые, невиданные берега.

Берега, словно стадо овец, и вовсе не похожая на красный камень кизиловая скала. Она – рядом, пару часов на катере.

– Кто звонил? – спросил Саша.

– Саша, как насчёт часов?! – я мысленно топнула ногой. Мысль, как водится, материализовалась, и получилось, что не только мысленно.

Он взял газету и сел обратно в кресло.

А в моём закрытом до утра «Октябре» главный герой продолжал превращаться в японца.

4a

Чуть было не ответил банальностью, но банальностей снаружи и внутри и без того чересчур много.

Впрочем, я действительно не наблюдал часов. Кто знает, возможно, это признак счастья. А может, я правильно оценил творчество автора: не мне с ним тягаться в порождении банальностей.

Нет, всё-таки – признак счастья.

Оно ведь только с виду среднего рода – для тех, кто его не видит. Прячется среди весело растопыренных листьев, прикидывается позолоченными и посеребрёнными монетками на дне фонтанов, шутливо укрывается от постукивающих по старой брусчатке каблуков и каблучков.

А когда листья опадают и сами укрывают брусчатку, когда вода в фонтанах заканчивается до следующих листьев, – оно, вовсе даже не безродное, снова пропадает из виду – перебирается поближе к каминным решёткам, укутывается в чуть протёртый плед, стучит клавишами пишущей машинки по только что пустовавшим листам.

Но не исчезает для тех, кто знает и не забывает о нём, хотя и не существует для очень многих прочих.

5

Мама пораньше повела Даню в садик. Мы с Сашей остались совершенно вдвоём, поэтому почти опоздали на свои первые пары. У него пара начиналась утром, так что о часах не могло быть и речи, – я имею в виду настенные, у меня – после обеда, но мне ещё нужно было проверить пачку сочинений на тему домашнего чтения. А он ушёл рассказывать о научном коммунизме.

Если у прошлого есть будущее, то какое же это прошлое? Оно – начало будущего, то есть самое что ни на есть настоящее.

Мы познакомились в университете, на моём пятом курсе. Ещё бы он не обратил на меня внимания, с его-то профессиональным умением ценить высокое – в художественном смысле этого слова – плюс проводить исторические параллели и, как я добавила впоследствии, меридианы. «Вы не на шутку разострились, товарищ Южина!» – сказала бы Раиса Васильевна. Нет, скорее это сказал бы Владимир Лазаревич, наш преподаватель теории перевода. Классическая классная дама Раиса Васильевна говорила с нами только по-английски, всегда называла нас товарищами и по фамилии. А Владимир Лазаревич был с нами на «ты», говорил по-русски и товарищами не называл. «Не хохми так настойчиво, Аня, ты не на шее!» – так бы он сказал. Если быть точной. Фамилий Владимир Лазаревич не использовал, хотя помнил, конечно. Имена для него были намного важнее фамилий, что не соответствовало красной нити, вернее, генеральной линии.

Кстати, о генеральной линии, чтоб не забыть. Хотя такое разве забудешь?

Все наши ИН-ЯЗ и филфак, человек четыреста или пятьсот, собрали в Большой химической. Освобождённая комсоргша Ирка строго объявила, что будет лекция о борьбе с буржуазным национализмом и сионизмом – понятно, каким. Выступит замдекана, парторг Сергей Викторович. Мы так поняли, что это из-за Афганистана, скорее всего.

На Олимпиаду не приехала половина стран. Поэтому когда выигрывал кто-то из стран ненародной демократии, его показывали и показывали, чтобы видно было, что не только демократы побеждают, а есть ещё и много капиталистов. Например, итальянского бегуна Пьетро Меннеа показали раз, наверно, пятнадцать, если не больше, – и как он бежит, и как обмотался итальянским флагом.

Мама меня поправила:

– Аня, разве можно сказать «народная демократия»? «Демократия» – это же «власть народа». Получается «народная власть народа». Демократия или есть, или, чаще, её нет. Осетрина бывает только свежая или несвежая, свежести второй степени не бывает.

Для мамы как всегда было не менее важно, чем что. Отсюда моя страсть к языку. Папа был врачом, поэтому страсть эта оказалась клинической.

– Римка, – озабоченно спросила я у Агальтиновой, – тебе об этом что-нибудь известно? Ну, о буржуазном национализме и сионизме?

– Ха! – скептически прокомментировала Светка. – У Римки одно на уме, для другого нет места.

– Что значит одно? – возмутилась Римка. – Совсем даже не одно, а гораздо больше. Чем больше, тем лучше, – я знаю, о чём говорю.

Она знала, о чём говорит, и я прекрасно знала, что она прекрасно знает то, что нужно и хочется знать, – так же, как и Римка прекрасно знала про меня. Ну, может быть, у меня это не так бросалось в глаза, не то что у Римки, да и у Светки тоже.

Сергей Викторович и освобождённая Ирка сидели внизу, перед микрофоном. Мы трое сели в самом верхнем ряду, с краю. Явка была обязательна, со всеми вытекающими отсюда последствиями, поэтому народу во всей бездонной Большой химической было – как на Таганке, только там, говорят, зальчик малюсенький, не то что у нас.

Сергей Викторович подошёл к микрофону и начал строго выступать о вреде и опасности сионизма и буржуазного национализма. Раньше мы ничего толком об этом не знали, – наверно поэтому нас решили просветить.

– Пулемётчица, твоя задача – слушать, а потом конспективно рассказать нам, окаянным, – наставительно сказала Римка. – Так что бди.

Я, со своей стороны, ответила «Так точно, возобдю», а также что-то вроде «Слушаю и слушаюсь, Василий Иваныч» или «Служу трудовому народу, старший товарищ Пётр!» Интересно, кому и чем я служила, – об этом стоило призадуматься.

Римка и Светка завели беседу о физиологии, а мне это было не интересно. То есть очень даже, захватывающе интересно, только молча. Как сказал Витгенштейн, о чём нельзя сказать, о том лучше помолчать. Как же, помолчат они. Дамы хиппуют так, что пыль столбом, хотя наша работа – непыльная, разве что на каникулах работать в университетской библиотеке. Ну, или в колхозе. Закрылись своими непроходимыми волосищами, и даже если бы Сергей Викторович или его Ирка их заметили тут, на верхотуре, то подумали бы, что они конспектируют. Представляете – Агальтинова и Гельфанд конспектируют не про историю зарубежной литературы, а про сионизм? От телораздирающего хохота я чуть было не поперхнулась собственным языком.

Незаметно для самой себя и для всех пятисот потенциальных националистов и сионистов, никуда не торопясь – поезд без меня не уедет – пошла через арку на трамвай. Бутерброд, который мама утром положила мне в портфель, я решила достать в поезде, а сейчас лучше как следует проголодаться и насладиться ожиданием поезда, бутерброда и моей галереи.

Солнце доводило до радостных слёз, светило себе и мне вполне по-приятельски, беззлобно. Вчера городское небо раскисло кисейной барышней, и казалось, что это навсегда, что по-заячьи косой, трусоватый дождик, словно заведённые ходики, будет идти и идти и никогда не устанет стучать о мокрый асфальт, – но разве бывает что-нибудь кратковременнее постоянства? Солнце навело порядок на непроглядном небе, и теперь казалось, что дождь больше не пойдёт никогда.

Я закомпостировала почти счастливый талон – на единицу не сошлось – и с чистой совестью поехала на вокзал.

До моего поезда оставалась ещё целая уймища времени. В трамвае было пусто, я достала книгу, которую мне вчера утром по секрету принесла Римка, и начала читать. Книга была секретная и запрещённая, переснятая на фотобумагу, с тенями и подтёками, что ли. Булгаков, «Собачье сердце». Как она уместилась в Римкиной кубической сумочке, непонятно: фотобумага – толстая и тяжёлая, не книга, а просто БСЭ в миниатюре. Агальтинова дала мне её на сутки страшным шёпотом в совершенно пустом туалете, завёрнутую в «Правду» в два слоя. Сказала, что должна вернуть до конца недели, а ещё Гельфанд не читала. У кого взяла, не проговорилась даже мне.

«Москву» с «Мастером и Маргаритой» мы уже перечитали по нескольку раз. С первого раза я, кроме кота, толком её не восприняла, совсем не то что со второго. А «Собачьего сердца» в журналах, ясное дело, не было, да и вообще, кто ж знал, что у Булгакова есть ещё и это. Мама проглотила всю книгу за полночи, она читает со страшной скоростью, теперь мне можно было не спешить до завтрашнего утра. Прочитаю – обсудим с Вадиком, когда он в следующий раз приедет. Интересно, Саша читал? Вряд ли, я бы увидела.

Мой слух был до полусмерти изрезан женщиной, которая поёт, поэтому я всё старалась понять, как на одном и том же языке можно написать «Собачье сердце» и то, что никто никому не додумается передавать по секрету в туалете и даже не подумает торопиться прочитать до завтра.

А как звучит в оригинале моя много раз перечитанная и потому всё ещё недочитанная книга в красном переплёте с загадочным рисунком на обложке? Её за ночь не прочтёшь, она в сотни раз загадочнее этого рисунка, – а разве настоящую загадку можно разгадать? Кому нужна загадка, у которой есть разгадка?

Будущее в окне хотя вроде бы не торопилось, но всё же неуклонно и неумолимо – да и не умолял ведь никто – становилось настоящим и тут же уходило в прошлое, как вон тот домик железнодорожницы. А она смотрит и смотрит оттуда на спешащий к морю поезд. И вот он из давнего прошлого стал на минутку настоящим, простучал по рельсовым стыкам, умчался к морю и стал будущим…

Это было моё купе, и я могла делать в нём что хочу. Поэтому когда мой старый совсем ещё не старый знакомый вошёл и кивнул мне как более чем не старой знакомой, я ответила:

– Конечно, не занято.

Он сел напротив.

Я решила, что для смешной таинственности лучше будет не называть его по имени, тем более что мы были на «ты», несмотря на разницу в возрасте. Кстати, мы оба родились в августе, я – девятнадцатого, а он – на неделю позже. Так что ещё неизвестно, кто моложе.

– Читай, читай, я мешать не буду, – сказал он и положил пачку «Голуаз» на столик рядом с моим бордовым «Флуэрашем». Это Светка оторвала от сердца: ей подарил целый блок её поклонник с физтеха родом откуда-то из тех мест.

Хотела спросить «Где ты достаёшь «Голуаз»?», но мы оба рассмеялись моему вопросу.

Спички тихонько затарахтели в коробке. Мы закурили, не выходя в тамбур, и он спросил:

– Тебе удалось понять отличие метафоры от сравнения?

У этих его «Голуаз» чересчур крепкий дым, зато красивая пачка – рисунок напоминает мамин фестивальный значок. А на моей – мальчик-пастушок играет на дудочке. Они, кажется, похожи друг на друга, как и все диаметральные противоположности.

Он затянулся.

Я ответила не затягиваясь, – как говорит Светка, дама не должна затягиваться, это ей придало бы мужественности:

– Оно, думаю, в том, что метафора обходится без «как» и «словно»…

Они не диаметрально противоположны, поэтому непохожи.

Он посмотрел на домик железнодорожницы, прислушался к транзистору – за стеной кто-то поймал «Миледи д‘Арбанвиль», сегодня не глушили, и снова затянулся:

– Сравнением заменить сюжет невозможно, да и ни к чему. А вот метафорой – и можно, и зачастую – нужно. Знаешь, сюжетов, как и нот, – семь, и среди них есть высокие и низкие. Этим литература, музыка и живопись похожи друг на друга при всём их диаметральном несходстве. Но в сюжете – литературном, музыкальным, художественном – главное ведь – не изложение факта, а то, что чувствуешь, то есть то, что не передашь фотографически. Иначе все книги, картины и симфонии давным-давно были бы написаны и больше писать было бы нечего.

Он задумчиво постучал по пачке «Голуаз» и добавил – не гордо, но и не застенчиво:

– И ты не перечитывала бы эту мою книгу. Кстати, интересно, как она звучит в переводе? Надеюсь, все метафоры остались целы, это ведь не сюжет, с которым ничего не случится, как его ни переводи.

Можно ли в переводе уберечь метафору от перевода? Надо будет подарить ему автореферат.

Мой старый знакомый затянулся очередной «Голуаз»:

– Чем в меньшей степени один из двух твоих домов, в отличие от другого – действительно твой, тем в большей степени небо – другое… Все полюбившиеся тебе пятнадцать страниц – об этом, помнишь?

В транзисторе включили глушилку, да и поезду всё равно пришлось вернуться – собрание закончилось. Римка взяла свой куб-ридикюль, и мы втроём расправили затёкшие кости. Или мышцы – я толком никогда не знаю, что именно затекает.

Кубическая сумка в сочетании с джинсами и шевелюрой придавали Римке шарм в стиле Аннабеллы или Мари Джоли.

– Ты, Агальтинова, разнузданнейшая особа, – похвалила я Римку. – Стиляга без страха и упрёка.

Светка возразила:

– Ты что, Анька, стилягами называли мужиков! А нас – побоюсь даже сказать, как. Ну, то есть не то чтобы непосредственно нас, а нас как класс.

– Это зависит от системы ценностей называющего, – не стала я спорить. – Вернее, бесценностей.

Мы вышли из бьющих по не одному месту дверей, толпа рассосалась, и можно было подвести итоги.

– Так вот, Южина, – сказала Светка, когда мы прошли первый памятник и пошли в направлении второго, – ты, оказывается, – гремучая смесь буржуазной националистки с великодержавной шовинисткой.

Надо же! Что-то, значит, всё-таки услышала. Я целиком, как говорится, и полностью согласилась:

– И это мне говорит великодержавная сионистка!

Гельфандша громогласно расхохоталась – в радиусе метров двадцати никого не было, поэтому хохотать позволялось на любую тему:

– Прошу называть меня просто пархатой казачкой.

– А меня, – добавила Римка, – безродной космополиткой.

Мы со Светкой остановились и неодобрительно посмотрели на неё.

– Какая же из тебя безродная космополитка? – осадила её Гельфанд. – Агальтинова не может быть космополиткой.

– Разве что просто безродной, – поставила я точку, и мы захохотали так, что железнодорожница выбежала из своего домика узнать, не случилось ли чего с поездом.

– Вчера по «Голосу» Кэта Стивенса передавали, – сообщила Римка.

– Неужели не глушили? – удивились мы.

– Нет, я даже записала. Могу дать послушать, если будете продолжать называть меня разнузданной стилягой. Ну, я побежала, у меня вечером – важное дело, нужно халат привести в порядок.

Мы знали, что Агальтинова в гости ходит с халатом и тапочками, и всё это умещается в её кубическом ридикюле.

– Ты называешь удовольствие делом? – усмехнулась Светка.

– Самое главное дело в нашей жизни – это получение удовольствий, – пояснила Римка и ушла, что-то нащупывая в кармане джинсов, – возможно, соверен на дорогу.

6

Интересно, что значит «бишь»? Не как часть слова вроде «любишь», а как полноценное слово. Вот решила сказать: «Так о чём бишь это я?» – и рассмеялась сама себе. До чего же трудно временно перестать быть лингвистом! Наверно, перестать постоянно – было бы проще, но я не соглашусь даже на временно.

Итак, я шла с пары по теории перевода и думала, как бы я, будь я на месте Ивана Кашкина, а лучше – на своём, перевела название моей любимой пьесы.

«Как важно быть серьёзным» – с профессиональной точки зрения так же несерьёзно, как и «Как важно быть Эрнестом». Что ж поделаешь, если автор любит играть словами, а многие слова для игры не подходят? Это в английском языке «Эрнест» и «серьёзный» – на слух одно и то же, и было бы грешно не поиграть ими. А в русском было бы грешно наоборот.

Он жутко волновался, хоть никогда и ни за что на свете не подал бы виду. Подъехал на экипаже к самым колоннам театра Сент-Джеймс, впервые в жизни дал вознице соверен вместо пенни – тому теперь хватит чаю до конца дней его правнуков, – вошёл в зал, когда там уже народ сходил с ума почти как в «Менадах», – и в партере, и на всех трёх или четырёх ярусах, я точно не помню. От начала до конца он бы не высидел, не смог бы притворяться беспечным целую вечность, да ещё и в перерывах отпускать ожидаемо неожиданные шутки.

Народ требовал автора, как на заклание. Он пробежал по проходу, запрыгнул на сцену и сказал, усмехнувшись и не поздоровавшись, и уж тем более не кланяясь:

– Рад, что моя пьеса нравится вам почти так же сильно, как и мне.

Пару раз похлопал публике, как будто хлопнул театральной дверью, и ушёл, теперь вызывающе не спеша, нащупывая в кармане немыслимо зелёного пиджака ещё один соверен.

Ах да, чуть не забыла – вечно я забываю важные детали. Возле прохода, в третьем или четвёртом ряду, кто их там считает в такой спешке, сидела дама с веером и спутником – судя по всему, мужем, причём идеальным. Взглянув на даму, он понял, что она заслуживает чего-то менее идеального, вынул бутоньерку – свою традционную хризантему – и бросил ей на колени.

Я спустилась на четвёртый этаж и решила, что если перевести нельзя, то переводить не нужно. Вообще-то многое переводить хоть вроде бы и надо, всё равно нельзя. А уж если и впрямь не нужно – то нельзя тем более.

Только что Владимир Лазаревич рассказал об Иринархе Введенском – о его переводах Диккенса. Введенский, как и я («ты, Аня, будешь жить вечно, – говорил Владимир Лазаревич, – потому что не пьёшь, не куришь и от скромности более чем не умрёшь»), Ввведенский тоже считал, что переводить нужно не букву, а дух, поэтому перевёл простую фразу не «Он поцеловал её», а так, как требовала ситуация: «Он запечатлел поцелуй на её пурпурных устах». В другом случае перевёл бы по-другому: «Он чмокнул её», например. Или, как сказала бы Светка, не самый активный человек на свете и поэтому, наверно, сторонник английского пассивного залога, «она была им чмокнута».

День был нескончаемый, таких дней не бывает много. Солнце бесшумно, без издёвки, без горячечного бреда лилось бесконечным потоком с бирюзового то ли неба, то ли моего любимого, но опрокинутого, запрокинутого надо мной моря. Так бывало раньше, давно-предавно, и только по воскресеньям, а вот ведь случилось в будущем, и в самый вроде бы будний, будничный день. Праздники я недолюбливаю, в них праздновать – требуется и положено, а вот в такой небудничный день – светлый-светлый, или, как у Тарковского, белый-белый, на тебя с запрокинутого неба-моря льётся счастье – не хочешь, а захлебнёшься. Да и хочешь, конечно.

Я барахталась и захлёбывалась, и тут-то он меня и заметил, хотя я проходила мимо, никого не замечая.

Я не потому его не заметила, что он был незаметен, а потому, что не знала, как быть с названием пьесы, и одновременно покатывалась от Светкиного пассивного залога. Попробуй не заметь меня в подобной ситуации! Да и только ли в этой?

– Чем могу? – спросил он с вальяжностью опытного мужчины, но меня-то не обманешь: зачем опытному демонстрировать опытность?

– А что вы можете? – не сдержалась я.

Сдержишься тут, когда такой мужчина!

Он посмотрел не на свои часы, а на мои – или так меня оценивал, начиная с запястий, – и сказал без вальяжности, что давало ему шанс:

– У меня закончились пары, а на партсобрание в этот раз не пойду.

– Так вы, отец Фёдор, партейный? – догадалась я.

– Александр, – представился он, – ещё ни разу не был отцом.

– Анна, – представилась я, – ещё ни разу не была матерью.

– Я не партейный, ты не подумай. Просто комсорг группы.

Врать не буду: мне совершенно не казалось, что мы знакомы целую вечность. Врут не только календари, но и заезженные романы.

На площади возле кукольного театра есть кафе-ресторан, там дают горячий шоколад, и там было тихо. Никто не толпился.

– Наверно, это напоминает Францию, – сказал Саша. – Пока точно сказать не могу, но надеюсь, что это кафе не закроют до тех пор, пока смогу наконец-то.

Это был настоящий горячий шоколад, совсем даже не какао.

– Мой профиль – Англия, – сказала я. – А твой?

– А мой – Россия шестнадцатого века, зачем далеко ходить? Точнее, торговые связи в эпоху Ивана Грозного. Это у меня в обозримом будущем будет такая диссертация.

Я удивилась:

– А разве тогда с кем-нибудь торговали? Я думала, в основном рубили головы и пытали лампой в морду.

Саша, что дало ему ещё один козырь, и не подумал снисходительно улыбнуться.

– Ещё как и сколько! Окно в Европу прорубил совсем даже не всемирно известный фанатик, запечатлённый в бронзе и учебниках весьма средней школы.

С тем, что женщины любят якобы ушами, никто из моего дамского окружения никогда не был согласен.

«Я ушами – слушаю, – как-то заметила Светка. – Иногда хлопаю, иногда их навостряю. Ещё они у меня часто мёрзнут. Как ими в таком состоянии полюбишь, да и в любом другом тоже?»

Или, как сказала когда-то мама, «любить ушами – слишком для меня радикально. Впрочем, я не пробовала, ничего конкретного утверждать не стану».

Да и с тем, что мужчины любят глазами, не соглашусь: пялиться и любить – совсем ведь не одно и то же.

– Ты не согласен с тем, что он якобы Россию поднял на дыбы? – бросила я пробный камень. Оказывается, камень попал в нужный огород. А ещё заезженные романы рассказывают, что женщины болтливы, – с логическим ударением на женщинах.

– На дыбу – так было бы правильнее сказать. Хотя для любого «первого» и «великого» нет существенной разницы между шпорами и шорами, между взнузданной лошадью и осчастливленной толпой. Всё, что он может и чего хочет – это заставить свою кобылу победоносно ржать на попадающих под копыта, равно как и блеющих и млеющих от священного трепета вперемешку с восторгом.

Я допила уже не очень горячий шоколад и заметила:

– По-моему, Пушкин хотел похвалить Петра и то, что тот сделал. Город вот построил… Не зря же он говорит «Люблю тебя, Петра творенье».

Саша сердито усмехнулся – сердито не на меня, разумеется:

– Аня, скажи, пожалуйста, как будущая мать будущему отцу, что важнее: то, что родители хотели, скажем, девочку, или то, что у них родился, скажем, мальчик?

Я кивнула и захотела мальчика, но Саше об этом не сказала – наверно, чтобы он не подумал, что я вздумала любить ушами.

– Мне совсем не интересно, – добавил он, – чего якобы хотел автор, в данном случае Пушкин. Главное – то, что у него получилось. А у него в данном случае очень даже получилось. Получилось объяснить, кем был Пётр Первый: насильником и убийцей, самовлюблённым, как все диктаторы. И таким же диким, как то жуткое наводнение. Я считаю «Медного всадника» началом нашего Серебряного века. Без этих стихов разве наступил бы Серебряный век? Чтобы сказать своё слово, нужны звуки, из которых это слово сложится. «Медный всадник» – азбука звуков для нового слова, азбука языка Серебряного века. Это вам, – чего это он со мной опять на «вы»? – не виртуозно-тривиальный «Онегин» с полукрепостной Татьяной, которую кто-то кому-то «отдал», и не бахчисарайско-цыганские роковые страсти, из которых могли произрасти максимум индийские двухсерийные фильмы, а уж никак не Серебряный век.

Я рассмеялась:

– Предлагаешь вытянуть «Онегина» в одну прозаическую строку и убедиться, что в нём нет смысла? То, что нельзя сказать прозой, не следует говорить стихами?

Саша удовлетворённо, но не снисходительно кивнул:

– Ты читала Писарева.

– В восьмом классе, – подтвердила я. – Хорошо, что мы его не проходили. Зоя Павловна мне его дала почитать не по программе. Это моя учительница русской литературы.

– А «Медный всадник», – продолжал Саша, – от вытягивания вытянет ноги. В этом, думаю, отличие стихов от рифмованной прозы, какой бы навязанной и вставленной в программу она ни была.

– Но всё-таки Пётр Первый – всеобщий кумир, как ни крути.

Он пожал плечами:

– Я совсем даже не ревизор и не комиссар Фурманов и не считаю Александра Македонского героем, ломай стулья или не ломай. В этой же категории у меня – Пётр Алексеевич Великий, Иван Васильевич же Грозный, Наполеон без отчества Бонапарт и прочие вершители, свершители и сокрушители. Их наберётся на целый народ, и не один, но что толку от такого народа?

– Отвергаешь роль личности в истории?

Саша допил шоколад, у него и у меня постепенно превратившийся в какао.

– Какие же это личности? Александр II – личность, и поэтому памятника ему нет. Личность отличает от безликости наличие уникального лица, а диктаторы – все на одно лицо: и они сами все как один, и те, кому они диктуют. Хотя многие воспринимают диктат как необходимый и полезный диктант с работой над собственными же ошибками. Эти многие уверены, что вся их жизнь – сплошная ошибка, вот и работают над ней не покладая рук и складывая головы.

Мне захотелось успокоить его, хотя он выглядел спокойным, но я риторически спросила:

– Ты собираешься всё это защитить?

– Те, кто ставит памятник диктатору, – не ответил Саша, – думают, что это памятник спасителю. Но Спаситель приходит туда, где нет заранее подготовленной почвы. А диктатор приходит только на заранее выложенный для него асфальт или брусчатку. Как Пётр Алексеевич, изничтоживший пятую или даже четвёртую часть населения России для прорубания уже давно открытого, хотя и не распахнутого окна. Как и его «тишайший» папенька со своим верным опричным патриархом Никоном.

– Ты и вправду думаешь, что диктатор приходит туда, где его уже ждут?

– Конечно! Ждут и заждались. Собственно говоря, диктатора ждут всегда, сколько бы ни заявляли обратное. А Спасителя никто не ждёт, хотя распинаются, что ждут. Впрочем, распинаться и распинать – это они умеют.

«Я более чем такого же мнения, – подумала я, – мы с папой это обсуждали, когда он ещё был жив, но, как сказала бы Гельфанд, кто на меня нападает, чтобы я это защищала? Впрочем, пока не защищаешься, они не нападают… Может, всё-таки передумает защищаться?»