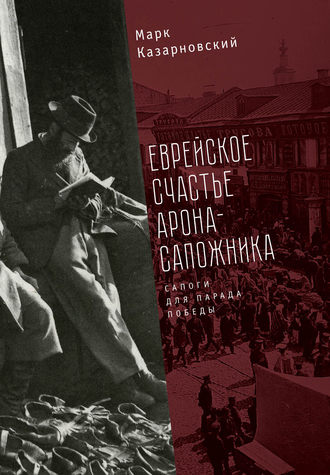

Марк Казарновский

Еврейское счастье Арона-сапожника. Сапоги для Парада Победы

Памяти родителей

© М. Я. Казарновский, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

«В Иерусалиме молятся,

В Тель-Авиве – развлекаются,

В Хайфе – работают».

Из высказываний гидов Хайфы

«…Шагал любил глядеть в окно,

С вареньем булку уминая.

И там он видел, как в кино,

Летающих евреев стаи.

Они летели сквозь грозу,

Смешно из неба свесив ноги.

Оставив далеко внизу

Сады, дома и синагоги.

Смотрели снизу мужики,

От дикой зависти зверея,

Как над домами вдоль реки

Парили в облаках евреи…»

Андрей Орлов (Орлуша)

«Как раз, когда кажется, что все идет хорошо, жизнь любит сделать неожиданный поворот».

Голда Меир, премьер-министр Израиля

«Мир еврейских местечек…

Ничего не осталось от них,

Будто Веспасиан здесь прошел…

Средь пожаров и гула.

Сальных шуток своих не отпустит

Беспутный резник,

И, хлеща по коням, не споет

На шоссе балагула.

…Мой ослепший отец, этот мир

Ему знаем и мил.

И дрожащей рукой, потому что

Глаза слеповаты.

Ощутит он дома, синагоги

И камни могил —

Мир знакомых картин,

Из которых от вышел когда-то».

Наум Коржавин

Глава I. Израиль. Хайфа

По одной из улиц приморского города Хайфа, что в Израиле, брел очень пожилой еврей.

Он был совсем сгорбленный и поэтому большую часть своего пути смотрел себе под ноги. Но иногда поднимал голову, и тогда точно можно было понять – идет очень старый человек. Борода небольшая, видно он ее подрезает. Значит – не хасид[1]. Да оно и без бороды видно – не хасид, нет.

Одет очень своеобразно, особенно для Израиля с его иссушающим зноем и жаркими ветрами. Но ладно, до одежды мы еще дойдем. Лицо же все в морщинах, больше похожих на шрамы. Собственно, это и были шрамы нелегко прожитых лет. Руки цепко держали хорошо полированную палку, на которую старик и опирался. Видно было, натруженные руки старика всю жизнь делали работу не легкую.

Да, теперь одежда. На старике, к нашему удивлению (ибо местный житель старика встречал часто и привык ко многому), был плащ. Плащ военных времен, 1940-х годов, что и подтверждается засаленной и грязной этикеткой: «US Army. 1944».

Под плащом ничего. Правда, были брюки, очень грязные, с бахромой. Носков же на ногах не было, а ботинки, вероятно, также армейские, были без шнурков. И правильно, еще завязывай. А так легко ногу всунул, и шаркай потихоньку. Вот ежели быстро идти или, еще хуже, бежать, то, конечно, шнурки нужны. Но когда тебе за 90 – быстро уже ничего не нужно. Лангзам, лангзам[2].

Кстати, вот при такой всем известной израильской жаре старик совершенно не потел. Он сам себе это так объяснял. Что, мол, за многие десятилетия, да разной жизни, с разными бедами, напастями, но и радостями, все жизненные соки из деда в виде пота и вышли. И организм теперь уже готовится прийти, видно, в иное состояние, а чем меньше жидкости, тем легче, вероятно, этот переход.

Вот брел себе старик по Хайфе. К себе домой. Был на базаре, в районе Адар, это внизу от его дома, а далее по улице Херцель, через Арлазоров и вот она, Леона Блюма улица. Здесь, в Израиле, старик узнал многое. Узнал, что Леон Блюм – это французский человек, конечно – еврей. И делал разные полезные вещи. И вот оставил по себе память – улицу. А она немного петляла и тихонько тянула старика вверх и вверх, к дому № 6, где он проживал.

Жил он в Израиле долго, с самого 1957 или 58 года, когда в СССР окошко приоткрылось, вот он возьми, да выпрыгни. Правда, прыжок был как на батуте, то вверх (Польша, Германия), то вниз (Франция, опять Германия, опять Франция) и далее… везде.

Что до одежды, то не думайте, дед был далеко не беден. Просто такая форма жизни. Особенная. Еще расскажем, Бог даст.

А старик этот, глубоко за девяносто годов жизни, это – я. Арон Григорьевич Пекарский. Так меня звали в СССР. А в нашем местечке, штеттле, что в Западной Белоруссии, а до того – в Польше, то есть в Речи Посполитой, звали просто Арончик. И не Григорьевич, а Гершелевич. Так звали моего отца. А Арон – так и будет Арон, что в Польше, что в СССР. Даже в Африке Арон это Арон.

Но все по порядку, господа, куда мы торопимся. Вот так торопимся, торопимся, а оглянулся – вечером чаю выпить не с кем.

* * *

Дом мой на Леоне Блюме, я считаю, особенный. Потому что населяют его преимущественно бывшие граждане СССР, а теперь – России. Это в доме мало что меняет. По утрам по-прежнему слышишь крик тети Фиры с 3-го этажа:

– Сема, ты бутерброды взял?

– Взял, взял, – кричит Сема, который, как водится, опаздывает на работу.

– И с красной рыбой взял?

– Да, да.

– И с кабачком?

– Да-а-а.

– И с хумусом?

– Да, – уже рычит Сема.

Теперь мы все, весь дом, знаем, что, во-первых, Фира-таки заботливая жена и хорошая хозяйка, а во-вторых, – благосостояние семьи Либерзонов, в которой доктор наук Семен Либерзон, спешит на работу дневного сторожа в супермаркете у какого-то ливанца, так вот, благосостояние семьи Либерзонов уже не вызывает никакого сомнения.

Далее Фира объясняет: «Раз есть хумус и красная рыба на завтрак, значит, в этой стране все хорошо».

И затем соседкам на лавке полдня рассказывает, что в СССР они этого и в помине не видели. «Хоть мой Сема и доктор наук и имел даже кафедру. Пока его не поперли завистники и антисемиты с кафедры мелких насекомых».

И еще многое можно узнать у Фиры, пока она не закончит свой утренний ликбез, который местные называют «утренний намаз», и не отправится походкой качкес[3] или на рынок, или готовить Семе «что-нибудь» к ужину.

И ругаются в семье Либерзонов громко, смачно и яростно. Так же яростно и мирятся. Наш записной острослов Мишка Мовшович пустил в народ хохму:

– Вы слышали, Сема принял ислам.

– Да что вы! Это в его возрасте и образовании!

– А шо вы хотите. Ему все сложнее воспринимать свою Фиру без паранджи.

Вот такой наш дом, чтоб все его жители дожили до моего возраста. Или даже и дольше. Мы назвали его «Дом врагов народа». Это потому, что почти в каждой квартире, в каждой семье был свой скелет в шкафу. То есть, были в семьях и арестованные, и погибшие, и уцелевшие после всего кошмара 1930-х, 40-х, 50-х годов. Последних было немного. Мало было выживших. А уж моих годов – и вовсе никого.

Вот, например, моя соседка по лестничной клетке кто вы думаете? Правильно – Фира. Которая, кстати, присматривает за мной. Как я. Куда пошел. Что ел. Или вообще – есть ли еда в доме.

Я ей благодарен, хотя иногда своей настойчивостью она меня достает. Идея у нее простая – я должен завести дома бабу. Или даже женщину. Хотя бы для обихода. Чтобы и пыль. И сор. И на кухне – чтобы было. И так далее.

Так вот, соседка эта рассказывает. В 1937 году на Волоколамском шоссе, в доме № 15 (дом Дальстроя), где она, будучи девочкой семи-восьми лет, жила с мамой, ночью пришли какие-то люди, все перевернули, забрали бумаги и часы. Затем буднично предложили маме с дочерью выйти из квартиры во двор. Комнату, где они жили – опечатали. Вот и все. Тихо, мирно, зимой, ночью во дворе оказалась мама с дочкой. С небольшим узелком. Оказалось, их папа, что служил в Красной Армии на Дальнем Востоке, стал врагом народа. А они, значит, не имели права жить в этом хорошем, теплом доме Дальстроя. Но – спаслись. Кто бы мог представить, что девочку тут же возьмет в дом дядя Костя, который жил в этом же доме на первом этаже. И был до болезни адъютантом папы нашей соседки. Она долго проживет у него в семье и поступит даже в институт.

Мама же ее спаслась самым разумным в те годы способом. Она исчезла. На самом же деле уехала в поселок Клязьма к знакомым, и когда пришли забирать, уже, ку-ку – нужно было ее искать. А когда и кому из русских охранников охота искать. К тому же они, вероятно, отлично понимали, что все это копошение никому, кроме начальства, не нужно. Так и уцелела.

Или на другом этаже жили да и ушли уже в иной мир Шапиры. С дочкой Галей. Они – настоящие троцкисты. И не скрывали это, что, безусловно, делает им честь. За приверженность Троцкому и «перманентной» революции были высланы в конце 1920-х годов в Алма-Ату, а затем в 1937 году отправлены в лагеря. Галин отец чудом избежал смерти. Во время знаменитых «Норильских расстрелов» его выкликнули, но кто-то из заключенных его опередил, ответив, что его уже увели, или увезли, не то на «кирпичный завод», то есть расстрел, не то в Москву на доследование. Так он и остался жив. А их дочь Галя, 2-х лет от роду, попала в детприемник и за несколько бутылок водки была выкуплена родственниками. Как рассказывали родственники нам уже здесь, в Хайфе, основная сложность была в том, что ребенка ночью нужно было перекинуть через забор. И сделать это точно, чтобы с той стороны этот «сверток» поймали. Удалось.

* * *

Такими историями полон этот «Дом врагов народа».

* * *

Я выхожу на лоджию, сбросив плащ и ботинки в прихожей. Каждый раз, снимая ботинки, не устаю удивляться (как профессионал) добротному американскому изготовлению.

На кухне стояла чашка с остатками кофия. А что может быть лучше – выйти на широкую лоджию. Она с теневой стороны, и это хорошо. Сесть пусть в расшатанное и скрипучее, но – кресло. Рядом – ящик из-под яблок, он давно приспособлен под столик. Его и заляпать можно, и залить, что я и делаю. Руки? Нет, руки пока, Бог милостив, не трясутся, а вот пальцы уже разогнуть трудно. Да никакая не подагра. И не артриты-артрозы, которых я и выговариваю-то с трудом. Да и кто я – простой сапожник. Вот от моей работы пальцы и не гнутся. Вернее – не разгибаются. Но сила в них так и осталась. И уж ежели какую вражину схвачу – мало не покажется. Но это потом и к месту. А сейчас место мое на горе Кармель («Керем-эль» – виноградник Господа). Сижу, смотрю на золотистые камни новых домов. Кофе холодный, да мне все равно.

За балконом – овраг, по-ихнему – вади, откуда по вечерам и ночам разносятся леденящие кровь вопли шакалов, крики мангустов, утробные призывные стоны еврейских кошек. А утром – щебетанье и разноголосица многочисленных птиц.

И угадайте, господа, что мне больше всего хотелось на этой лоджии, под вой и тявканье шакальчиков да мангустов. Хорошей еды? Нет, зачем. Уже не надо. Кусок мацы да и все. Годы, годы.

Тогда, может, друзей и близких? Чтобы балагурить на балконе, перебивая друг дружку. Уже никого нету. И давно.

Или мою семью. Нет, вот это вспоминать я себе запретил. Раз и навсегда.

Ладно, не буду вас утомлять.

Хочется мне больше всего позвонить маме. Идиотское желание, прямо скажем. Как это вообще возможно, когда у нас в местечке, так же, как и в остальных, электричества не было никакого. Да и что такое телефон, узналось нами уже к концу 1930-х годов. А вот как хочется! Сколько бы я ей рассказал, хотя, честно говоря, я – не говорун. Все больше молчу. Но начал писать.

Вот как это получилось. Жительница нашего дома аидышке[4] Тамрико, а по нашему – Тата, писала что-то для диссертации. И взяла у меня рассказ. А затем рассказ плавно перетек в другой. Да и соседка Фира, которой, конечно, до всего есть дело, надоумила. Мол, что вы, Арон Гершелевич, такую можно сказать, жизнь прожили, оставьте потомству ваши майсы[5]. И не говорите, что писать не обучены. А кто обучен. Вон Толстой даже хедер не закончил. А как писал. И сколько ему платили. Вот и вы… – далее Фира сбивалась на любимую тему «за деньги», пособие, медицину. Правда, в качестве примера приводила, конечно, своего мужа Сему.

«Вот мой Сема, начал писать записки о жизни пауков и тараканов. Он же, вы знаете, по этой части. Имел кафедру!» – тут Фира поднимала обязательно указательный палец вверх. К небу. Напоминая, видимо, наблюдающим оттуда, что Сема пишет про тараканов и за это нужно платить. И тогда они «обязательно возьмут туризм в Париж».

«Да что вам этот Париж, – возмущались соседки. Вы и французского не знаете». На что Фира парировала в стиле «шах и мат».

«А шо такого. Вот вы до сих пор иврит не выучили, и ничего, живете. Даже на рынке скандал по ценам устраиваете».

Обескураженные убийственной и справедливой логикой Фиры, соседи пытались ей объяснить, что на рынке, слава Богу, все русские (в смысле, русские евреи) и покупать там милое дело. И только гораздо позднее до них доходило, что Фира-то, зараза, тоже в иврите – ни в зуб ногой. И тоже в ульпан[6] зря ходила.

* * *

Вот так я стал писать. Правда, громко сказано. Как говорили в моем местечке сапожники: «Берись за дело только по размеру ноги».

Я знаю, что не за тот размер взялся, но, во-первых, бросать неохота. А во-вторых, все-таки вроде делом занят. И процесс писанины у меня интересный. Я должен левой рукой шариковую ручку вставить в пальцы правой руки. А они уж чувствуют инородное тело. Хоть молоток, хоть нож сапожный, хоть ручку. Схватывают и держат. А дальше – только води.