Марианне Неерланд Солейм

Операция «Асфальт». Холодная война на военных могилах

Финнмарк

Отступление немецких войск из Финнмарка повлекло за собой жестокие страдания военнопленных. Союзные и норвежские власти после войны попытались установить судьбы погибших от бесчеловечных условий в концентрационных лагерях.

Советские солдаты, чьи останки нашли вдоль государственной трассы в Лебесбю в Финнмарке в 1946 году, были либо расстреляны, либо забиты до смерти. В отчете ленсмана по всем жертвам говорилось о том, что «идентификационных меток не нашли». Каждую жертву описали по обмундированию или одежде, зубам и другим приметам. Многие из погибших были похоронены норвежскими дорожными рабочими или телеграфистами в 1945 году. После вскрытия захоронений все останки уложили в гробы и похоронили в общей могиле на кладбище Лебесбю. Служба помощи Всемирной организации Друзей мира – квакерской организации – возложила на могилы венки22. Рапорт ленсмана дает понять, что работы по идентификации личности погибших спустя год после их смерти трудноосуществимы.

Определить причину смерти жертв в Финнмарке было трудно даже в тех случаях, когда на могильном кресте указывались имя и фамилия. Зимой 1942/43 годов Организация Тодта (ОТ)23 создала концентрационный лагерь советских военнопленных у Скипагурры в Полмаке. За один день в конце марта в лагере умерли четыре человека. Обстоятельства их смерти остались неизвестными. Трупы захоронили в трех километрах от Скипагурры. На могиле установили крест со следующей табличкой:

Русские военнопленные войны 1941–1943 гг.

№ 109815 Бальев Федор 1904–1943 гг.24

№ 109896 Мешнинкин Алексей 1905–1943 гг.

№ 109629 Сабуренко Иван 1900–1943 гг.

№ 109517 Субзов Иван 1912–1943 гг.

Помимо этих четверых, раскопали также тела еще шести советских военнопленных, которых расстреляли или убили другим способом в Скипагурре во время отступления немцев в 1944 году. О трех из них говорится, что их расстреляли немецкие солдаты при попытке к бегству. О причине и обстоятельствах смерти остальных так и не удалось узнать. У одного из трупов был разбит череп. Все погибшие лежали относительно неглубоко в земле, и трупы быстро подверглись тлению, поэтому было очень трудно определить, что с ними произошло. Останки военнопленных переправили на лодке в Киркенес летом 1945 года25.

Рапорт ленсмана Лебесбю в Финнмарке зимой 1946 года свидетельствует о жестокой судьбе истощенных советских военнопленных, не выдержавших темпа движения колонны по пути на юг. В середине октября 1944 года через Лебесбю немцы гнали большие колонны советских военнопленных. Тех, кто не мог держать строй, ждала ужасная участь.

Пожилой пленный из-за истощения отстал от колонны. Один из конвоиров согнал его с дороги на склон холма. Люди пошли за ними, чтобы посмотреть, что будет. Немцы отогнали их, угрожая пистолетами. Едва они успели скрыться, как услышали выстрел из немецкого пистолета. Когда колонна ушла, люди вернулись и стали искать. Пленного нашли уже мертвым от выстрела в затылок. Они рассказывали, что тот плакал, когда немцы ударами и пинками гнали его с дороги на место казни. Рост трупа был 174 см, он был одет в русскую шинель, деревянные башмаки, немецкую гимнастерку, парусиновые штаны, серые длинные носки. У него был высокий лоб, черная с проседью борода, волос на голове не было. Идентификационная метка отсутствовала, на затылке след от пули, зубы в хорошем состоянии26.

Мертвого пленного похоронили местные жители Фриярфьорда почти сразу же после казни. В общей сложности останки двенадцати советских жертв нацизма были найдены при раскопках вдоль государственной трассы Ифьорд – Стурфьордботн в сентябре 1946 года. Ленсман предположил, что все погибшие являются советскими военнопленными, которых перегоняли пешком на юг во время немецкого отступления из Финнмарка. Как только пленные заболевали и не выдерживали темпа передвижения, их расстреливали на месте. И взрослые и дети слышали выстрелы, но ни один из свидетелей не мог дать точных показаний о немецких исполнителях. Говорили, что это были «конвоиры» или «какой-то немецкий офицер»27.

В сентябре 1947 года состоялся первый перенос останков в коммуне Вардё. Местный священник и инспектор лагеря принудительного труда в Вардё получили задание перенести останки советских военнопленных, похороненных в поле, на кладбище Киберг. В раскопках принимал участие один шофер из местечка Индре Киберг. Он проживал раньше в России и два года отслужил в Красной Армии. В работах также приняли участие трое норвежских пленных из трудового лагеря – они уже имели опыт подобной работы в Сёр-Варангере. Большинство погибших были, судя по всему, советскими летчиками, сбитыми немцами. По словам местного населения, немцы забрали у трупов все документы и другие ценные вещи. При раскопках трупы были обнаружены в таком состоянии, что идентификация была невозможна. Все они имели синюю униформу. По одежде шофер определил, что среди погибших был один майор и один офицер неопределенного звания. Один из трупов нашли в могиле у местечка Комагвэр. Его похоронили немцы за две-три недели до отступления из Финнмарка осенью 1944 года. Один очевидец из норвежцев рассказал, что это был молодой человек приблизительно двадцати одного – двадцати двух лет, его принесло дрейфом в резиновой лодке. В руках он держал револьвер, а во лбу было пулевое отверстие. Похоже, что он застрелился. Немцы забрали у него документы. Очевидец считал, что погибший был летчиком. Когда оказалось, что останков в районе Вардё оказалось больше, чем предполагалось, их сложили по двое в один гроб. Все найденные останки похоронили на советском участке кладбища Киберг28. Материал из Вардё указывает на затруднение идентификации погибших, похороненных в поле. Что касается идентификации советских военнопленных, умерших в Киберге, большую роль в этой работе сыграли могильные кресты.

В Северном Варангере в 1945 году было найдено три идентифицированных трупа советских военнопленных. В июне того же года останки положили в гробы и передали советскому коменданту в Киркенесе. Ленсман Нессебю рассказывал, что советские военнопленные в этом районе находились во все время войны, и предположил, что многие из них здесь и погибли. Он считал, что мертвых пленных хоронили везде, не оставляя опознавательных знаков, поэтому все могилы отыскать невозможно. Также ленсман не мог ничего сказать по поводу количества могил, имен жертв, их даты и места рождения. Он надеялся, что в случае раскопок недавно найденных захоронений можно будет найти ответы на некоторые из этих вопросов. Ленсман из Гамвика и Лебесбю рассказал, что рабочие телеграфа нашли шесть трупов советских военнопленных летом 1945 года. Все они были застрелены в затылок, и все указывало на то, что перед смертью их жестоко пытали. Никто из погибших не имел при себе ни медальонов, ни каких-либо других меток, указывающих имя или адрес. В тех трудных условиях незадолго до и после немецкой капитуляции не оставалось другого выхода, кроме как похоронить убитых там, где их нашли29. Случалось также, что пленных после казни просто бросали в море. Ленсман из Кистранна в Финнмарке сообщал в своем отчете в 1946 году, что местные жители неоднократно видели, как к трупам советских военнопленных привязывали камни и топили их море у Индре Биллефьорд. Сколько человек разделили эту судьбу, неизвестно30.

Кладбище в Носельве, Хёйбуктмоен, 1945.

Источник: Morten Kasbergsen.

Населению Сёр-Варангера довелось испытать на себе все ужасы войны в большей степени, чем жителям других районов Норвегии. Здесь постоянно находилось значительное количество немецких и австрийских солдат. То же самое касалось тысяч военнопленных, дезертиров, лиц, согнанных на принудительные работы, а также рабочих-добровольцев из других районов страны и из-за рубежа. Советские солдаты и оставшиеся в живых военнопленные воздвигли в 1944–1945 годах памятный знак в Носельве у Хёйбуктмоен и у Скафферхюллет в Ельвенесе в честь многих тысяч советских военнопленных, расплатившихся в Сёр-Варангере своей жизнью. Согласно сведениям Исторического общества Сёр-Варангера, на военном кладбище Хёйбуктмоен похоронено 1 431 человек из числа советских военнопленных. В коммуне зарегистрировано в общей сложности 2 300 советских воинских захоронений31. Фотография кладбища Носельва 1945 года показывает, что в этом месте собрано несколько сотен крестов, которыми отмечены отдельные могилы. Все кресты убрали в связи с переносом останков в ходе операции «Асфальт».

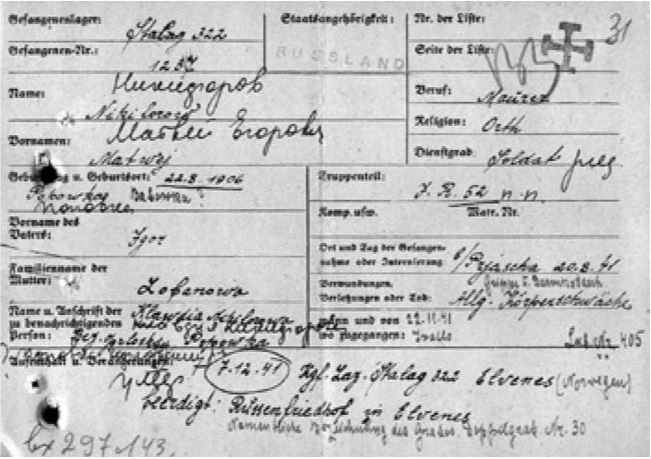

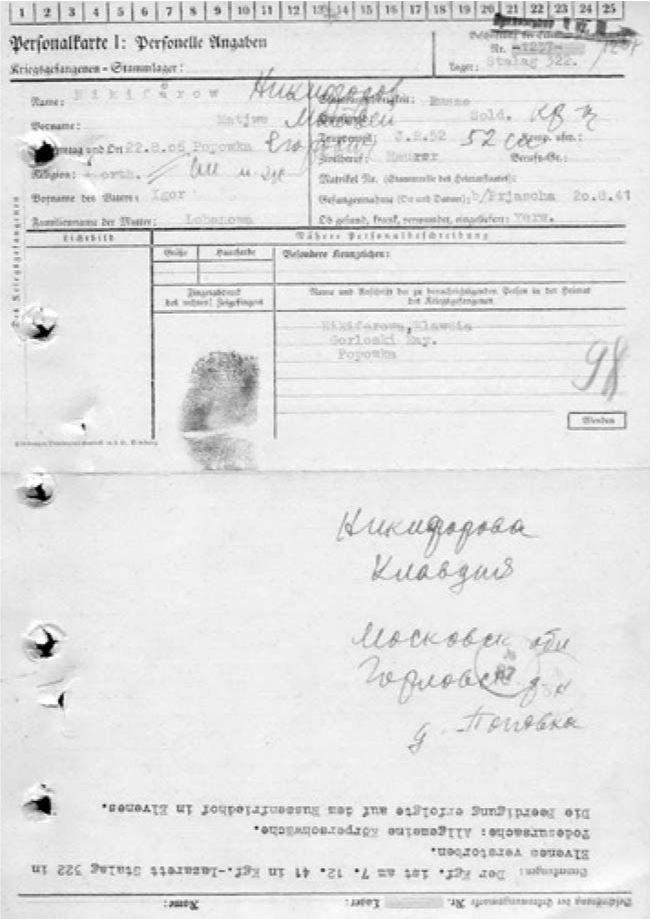

Карточка пациента из госпиталя Элвенеса с указанием даты смерти.

Источник: www.obd-memorial.ru.

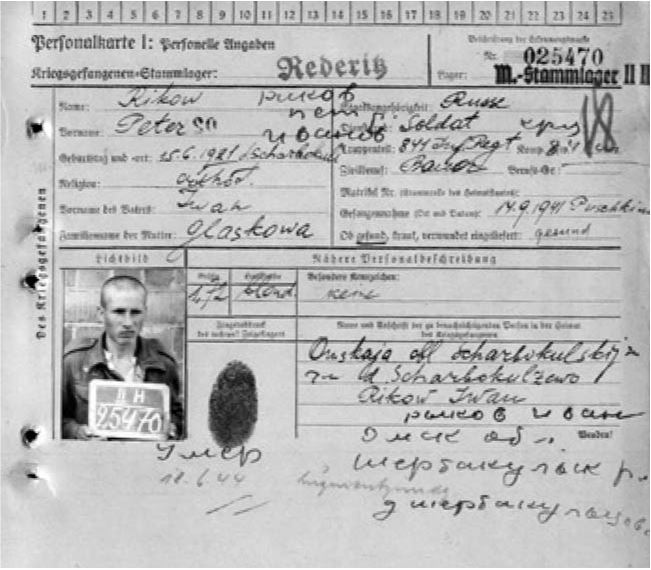

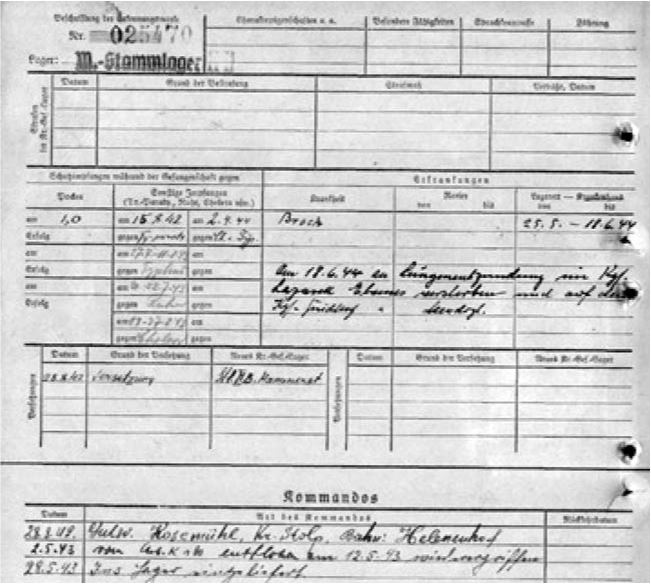

Кладбище в Хёйбуктмоен было самым крупным советским военным кладбищем в Норвегии.. Установленный выжившими пленными в 1945 году памятный знак снесли через несколько лет после войны из-за крупных повреждений, которые привели к разрушению бетонных блоков. Вместо этого установили в том же районе стандартный памятный камень с надписью «От Службы по уходу за захоронениями». В связи с операцией «Асфальт» большинство останков перенесли на остров Хьётта32. В концлагере Шталаг 322 на Эльвенесе около Киркенеса построили большой госпиталь для лечения как раненых на Мурманском фронте немцев, так и для больных советских военнопленных. Как правило, пленные болели из-за общего физического истощения, наиболее распространенной причиной смерти узников лагеря Эльвенес были проблемы с сердечно-сосудистой системой или туберкулез. Причину смерти и место захоронения умерших в Эльвенесе регистрировали в личной карточке военнопленного. Это указывалось, как правило, либо на обратной стороне карточки (Личная карта I), или внизу на лицевой стороне. В карточках из Эльвенеса на самом деле не указано точное место захоронения военнопленных, однако некоторые больничные записи и похоронные документы дают представление о структуре кладбища. Во многих случаях немецкая администрация регистрировала и маркировала могилы по именам или и по имени, и по номеру могилы. Тот факт, что могилам присваивались номера, свидетельствует о существовании детального плана кладбища. На сегодняшний день имеются документы, подтверждающие, что в Эльвенесе погибло более шестисот советских военнопленных. Одной из последних жертв, чьи похороны зарегистрированы в Эльвенесе, был Тихон Евстигнеевич Щукин. Его похоронили 20 сентября 1944 года.

Карточка военнопленного с личными данными. Элвенес.

Источник: www.obd-memorial.ru.

Карточка военнопленного с регистрацией причины смерти и места захоронения. Элвенес.

Источник: www.obd-memorial.ru.

Карточка военнопленного из Элвенеса с записью о смерти.

Источник: www.obd-memorial.ru

Владимир Николаевич Калнин выжил в немецком концлагере во Владимире-Волынском на Украине, затем его отправили в Киркенес. Он описывает горькую судьбу военнопленных на Украине, но пишет и о милосердных норвежцах.

«Нас отправили в тюрьму в Луцк. Ужасное здание – вонючее, сырое, ни одного сухого места. Там были деревянные нары в два или в три ряда. Везде лежали больные, они умирали. В этой тюрьме я встретил подполковника из своего полка. С тех пор мы держались вместе. Было холодно: сентябрь–октябрь, а из одежды у меня осталась только рубашка. Летняя рубашка и летние штаны, даже шапки не было. Подполковник настаивал, чтобы я раздобыл себе одежду, иначе умру от холода, а не от голода. Мы начали искать, где можно найти одежду. На нарах умирал молодой моряк. Как только он умер, мы пошли к нему, чтобы забрать тужурку. Мы смогли ее снять, но я не мог ее надеть – это была одежда покойника. Однако теперь я мог спокойно сидеть рядом с мертвецом и есть свой ужин, меня это не беспокоило. Я забрал тужурку и носил ее с собой несколько дней. В конце концов я замерз и надел ее на себя. Потом нас направили в концлагерь в Холм. Там было много лагерей, в каждом содержалось 60 тыс. человек. Люди мерли как мухи, по 30–40 человек каждый день. Трупы каждый день увозили на грузовике. Хотя кладбище было прямо за забором, трупов всегда было слишком много и их приходилось увозить. Кладбищем фактически служил ров, куда скидывали трупы и покрывали тонким слоем земли. Мертвецы выглядели, как скелеты, очень худые. В Холме мы не знали друг друга и не видели друг друга»33.

Все изменилось, когда его отправили в Норвегию.

«В Норвегии мы помогали друг другу, мы делились всем – хлебом … сигаретами. Нас привезли в Киркенес, нам очень помогали норвежцы. Благодаря норвежцам умерло не так много военнопленных, только один или двое за несколько дней. Мы ели все, что могли достать. Люди умирали в основном от голода, а не от инфекций34. Товарищеские отношения между военнопленными и сочувствующими норвежцами помогали держаться и не унывать», – рассказывал Владимир Николаевич Калнин.

Нильс Хенри Йохансен из Киркенеса был свидетелем военных действий в Киркенесе и Бьорневатне в октябре 1944 года. Он рассказывал, что советские солдаты дошли до Хёйбуктмоена и Носельвы, где они освободили оставшихся от нескольких сотен советских граждан, угнанных на принудительные работы (женщины, старики и дети), которых немцы привезли во время войны в Киркенес из Ленинградской области.

Гражданские «остарбайтеры» жили в бараках у Хёйбуктмоена35. Тольконебольшое подразделение пришло в сам Киркенес, главное наступление проследовало на запад. 23 октября 1944 года 14-я армия начала наступление на Киркенес. На самом деле эту операцию вряд ли можно назвать наступлением в привычном понимании этого слова. Переброска войск по дорогам в направлении Киркенеса больше походила на дорожные работы, чем на военное наступление. Дороги были разбиты, кое-где заминированы или заблокированы, так что даже пехота с трудом продвигалась по ним. За день армейский корпус продвинулся всего лишь на два километра. Поэтому командир 45-й стрелковой дивизии отдал приказ форсировать Ярфьорд к северу от деревни Торнет, напасть на врага с тыла и заблокировать пути отступления к Киркенесу. Однако из-за недостатка провианта и боеприпасов к заданному пункту выйти не удалось. 99-й армейский корпус продолжил двигаться по направлению к Киркенесу с юга 24 октября. Вечером два подразделения 10-й гвардейской дивизии и 65-й стрелковой дивизии вышли к железнодорожной станции Бьорневатн в десяти километрах от Киркенеса. Солдаты стрелковой дивизии нашли 3 500 гражданских лиц в одной из шахт, на складах и в горном убежище, о чем указано в протоколе операции36. После этого удалось выбить немцев из Ярфьордботна, Эльвенеса и Сколтефоссена у поселка Борисоглебский. В середине дня 25 октября весь Киркенес заняли советские войска. Вечером того же дня был официально зачитан приказ Сталина. По этому приказу полагалось вознаграждение отличившимся подразделениям. Особо отличившиеся подразделения, помимо вознаграждения, получили почетное звание «Киркенесских». В Москве на Красной площади в честь Карельского фронта и Северного флота состоялся праздничный салют37.

Несмотря на значительное превосходство в силе, советское военное руководство не смогло использовать его в полную силу и достичь запланированной цели – блокировать немцев в арктическом Сталинграде. Советское наступление ограничилось тем, что немцев погнали дальше на запад. Последней возможностью была блокировка Варангер-фьорда, что помогло бы уничтожить немецкую армию при попытке эвакуации морем, но и этот шанс упустили.

Перед началом наступления в направлении Мурманска собралось почти 180 тыс. человек из подразделений 14-й армии Карельского фронта и Северного флота38. Пять советских пехотных корпусов перед началом Петсамо-Киркенесской операции насчитывали 96 800 человек. В ходе операции их поддерживали семь артиллерийских полков, 17 дивизий, пять танковых полков, 29 инженерных батальонов и два батальона морской пехоты. Подразделения Северного флота, атаковавшие со стороны полуострова Среднего (на полуострове Рыбачьем) состояли из 14 500 матросов и офицеров. Их поддерживали четыре артиллерийских полка, а также находившиеся там боевые суда флота. В ходе операции 14-я армия получила свежее подкрепление, в том числе со стороны 133-го стрелкового полка и сил специального назначения. Морская авиация Северного флота приняла участие в операции, направив туда 275 из своих 563 самолетов. Кроме того, в ней приняли участие 65 самолетов 122-й истребительной дивизии Военно-воздушных сил39. Норвежская сторона предполагает, что Красная Армия расположила около 5 тыс. солдат в 35 полевых лагерях на территории Сёр-Варангера за период 1944–1945 годов. Почти все лагеря находились к востоку от реки Нейден. Русские оставались в коммуне почти целый год. Они пересекли границу с Норвегией 18 октября в ходе освободительных боев, и только 25 сентября 1945 года последний советский солдат покинул норвежскую территорию40. В качестве награды за участие в боях на участке Петсамо-Киркенес советское правительство учредило медаль «За оборону советского Севера». Высшее советское командование три раза подчеркнуло в своих приказах неоценимый вклад инженерных войск и образцовое выполнение возложенных на них нелегких задач41. Вывод советских войск в сентябре 1945 года состоялся в соответствии с советско-норвежским договором42.

Советские власти часто представляли дело так, будто освобождение Восточного Финнмарка охватывало весь Финнмарк, если не всю Северную Норвегию, в то время как норвежские историки тщательно подчеркивают, что речь шла только о Восточном Финнмарке, и не более того. В пересказе событий освободительной операции во многих исторических трудах на первый план выводилось русско-норвежское сотрудничество. Кнут Эйнар Эриксен и Терье Халворсен особо подчеркивали: освобождение Сёр-Варангера советскими войсками подтверждало, что Норвегия находилась как раз на водоразделе между Востоком и Западом, это порождало неоднозначное к ней отношение со стороны западных великих держав. Норвежскому правительству следовало держать ухо востро, но в то же время стараться не портить отношений с Советским Союзом. Норвежские власти мало что могли сделать, когда при сотрудничестве возникали противоречия. Это касалось цензуры в прессе, медленной работы бюрократической машины с советской стороны и ожиданий большего военного вклада со стороны Норвегии43. Улав Ристе обращал внимание на то, что перед норвежскими властями стояла трудная задача создания эффективного военного и гражданского аппарата с нуля при наличии весьма скудных средств. Помощь с Запада зависела от союзников, боявшихся подступиться к русским слишком близко44.

Одна из проблем внешнего фронта в Финнмарке заключалась в том, что Советский Союз не информировал о своих дальнейших военных планах в Северном Калотте. Только когда советские войска оказались на норвежской границе, министр иностранных дел Вячеслав Молотов заявил о желательности участия норвежских войск, пообещав им помощь и поддержку45.

Обещание было выполнено, русские соблюдали освободительные договоренности и не вмешивались в гражданское норвежское управление. В советской историографии отмечается, что освобождение советскими войсками Восточного Финнмарка положило начало освобождению Норвегии, и отрицается факт принудительной эвакуации большей части мирного населения, а также сожжение мостов в районе Варангера46.

Норвежские историки утверждают, что для обычного советского солдата и для рядовых норвежцев из числа местного населения освобождение Восточного Финнмарка, вне всяких сомнений, считалось героическим эпизодом и большим успехом. Советских солдат, естественно, воспринимали как освободителей47. На заключительном этапе войны на норвежской территории гибли не только военнопленные, но и советские солдаты, освобождавшие Восточный Финнмарк. После окончания войны советские власти стремились похоронить павших солдат на Родине, но это не относилось к военнопленным, которых находили в том же районе. Советская сторона понесла большие потери во время Петсамо-Киркенесской операции. В книге по результатам русско-норвежского исследовательского проекта по истории освобождения Восточного Финнмарка указывается 21233 зарегистрированных погибших, раненых или пропавших без вести во время операции, из них 2122 на норвежской земле. В Советском Союзе зарегистрировано 6084 убитых и 15149 раненых. В боях на территории Норвегии с 18 октября 1944 года, согласно данным Генерального штаба, представленных норвежскому правительству в январе 1945 года, погибло 611 солдат и офицеров, 1 501 человек было ранено48.

Останки советских солдат, погибших во время Петсамо-Киркенесской операции, Красная Армия забрала на Родину и там похоронила. Это касалось также павших у Стаанга (Стонга, между Киркенесом и Нейденом) во время битвы у Нейдена. Советских погибших воинов похоронили в местечке Ахмалахти на советской стороне реки Пасвик, там, где крупные советские силы пересекли границу с Норвегией после тяжелых боев 22 и 23 октября 1944 года. Некоторых похоронили в Никеле49.

В связи с транспортировкой останков советских солдат, погибших в боях осенью 1944 года, советские власти обратились за помощью к норвежской стороне. Советское посольство передало в Министерство иностранных дел запрос по этому делу:

«На норвежской территории у Фосгорда и Сванвика найдены многочисленные останки солдат Красной Армии, павших во время военных операций и похороненных зимой в неглубоких могилах. Советское правительство просит норвежское правительство принять необходимые меры, чтобы поместить обнаруженные останки в гробы и транспортировать к государственной границе, где их с почестями примет советское военное руководство, чтобы похоронить на территории СССР»50.

В 1946–1947 годах в Сёр-Варангере было найдено 44 неизвестные солдатские могилы в разных местах. Большинство из них обнаружили в Ярфьорде и Нейдене. Ленсман Сёр-Варангера Йонас Мадсё сообщил, что, скорее всего, они принадлежат солдатам, погибшим во время войны осенью 1944 года. Мадсё провел большую работу по переносу останков на советские кладбища в Эльвенесе или Хейбуктмоене. Он понимал, что будет трудно найти рабочих для вскрытия могил, поэтому предложил высокое вознаграждение, если кто-либо вообще согласится. Понимая, что людей для таких работ найти очень трудно, Мадсё предложил главе администрации Финнмарка, чтобы Министерство обороны приказало гарнизону Сёр-Варангера произвести эксгумацию, а все расходы будут возмещены51.

Задача по регистрации и идентификации советских солдат, павших в боях с немецкими войсками на норвежской земле, оказалась весьма нелегкой. С советской стороны создали специальную комиссию, которая в 1946 году отвечала за возвращение на Родину останков советских солдат, павших при «взятии», как об этом писали в документах, Сёр-Варангера. Комиссия не захотела заниматься могилой советского военнопленного, братской могилой в Хольмфорсе и останками советского солдата, погибшего от случайного выстрела. Останки шестерых человек передали в Стурскуг, там их встретили члены комиссии. Оркестр играл траурный марш, советские женщины возложили по огромному венку на каждый гроб. Затем зазвучали по очереди норвежский и советский гимн и, наконец, автомобили пересекли границу с Советским Союзом под звуки траурного марша. Члены советской комиссии попрощались и поблагодарили норвежских солдат за помощь и самоотверженную работу. Особую благодарность выразили офицеру подразделения за исключительное понимание, проявленное в таком важном деле в отношении членов комиссии и русской стороны в целом52.

Подполковник Прохоров из советского посольства в Осло посетил Сёр-Варангер в августе 1948 года. Там он встретился с мэром, полицмейстером и приходским священником, они обсудили вопрос советских воинских захоронений в регионе. Священник очень заинтересовался этим делом и огорчился, что Центральная служба по уходу за военными захоронениями не ответила на его запрос относительно этих могил. Он рассказал, что останки захоронены недостаточно глубоко и могли стать легкой добычей диких животных или быть разметаны дождями и ветрами. После распоряжения командования района Северная Норвегия в июне 1947 года полиция провела работы по упорядочению захоронений в Сёр-Варангере. Однако по мере нахождения все новых и новых останков работы становились все более затратными и сложными и в конце концов приостановились. Священник направил письмо в местную службу воинских захоронений в Барду о состоянии могил в Торнет и попросил построить кладбище на месте этих захоронений, так можно было бы избежать эксгумации и переноса останков. Он также указал, что полиция не располагает достаточным количеством людей для работ, связанных с захоронениями. Священник предложил, чтобы гарнизон Сёр-Варангера продолжил работы и привел в порядок захоронения в Эльвенесе и Хейбуктмоене. Прошение осталось без ответа, и священник чувствовал себя очень неловко, когда прибыли представители из Советского Союза для инспекции захоронений. Возникали вопросы относительно финансовой стороны работ по переносу захоронений, никто и не ожидал, чтобы муниципальные власти взяли на себя инициативу по переносу захоронений и уходу за ними без соответствующих экономических директив или гарантий. Мэр Сёр-Варангера сказал Прохорову, что муниципалитет не в состоянии понести расходы по работам с захоронениями, но они, разумеется, будут оказывать всяческую поддержку, если будет принято решение по финансовым вопросам и последуют необходимые указания. Прохоров собирался обсудить этот вопрос с Министерством иностранных дел Норвегии, с генералом А.Д. Далем и главой областной администрации. Чтобы ускорить дело, приходский священник написал письмо епископу Халогаланда, где предложил свою помощь для контактов с необходимыми инстанциями и Центральной службой по уходу за воинскими захоронениями с целью достойного решения по этим могилам53.

Прохоров также встретился по вопросу захоронений с главой администрации области Финнмарк. На этой встрече он проинформировал чиновника о том, что в районе Альты найдены останки около девятисот человек, захороненных наспех. Он полагал, что такая же ситуация имеет место и в других районах Финнмарка, и подчеркнул, что на пустынных территориях в области лежит много павших советских солдат, о которых никто не знает. Глава администрации указал на то, что поиск советских жертв в области начался уже при освобождении. Полицмейстеры, ленсманы и приходские священники провели большую работу по сбору и захоронению останков многочисленных советских граждан, погибших на территории области. Полное обследование территории с целью обнаружения останков в разных, доселе неизвестных местах представляется невыполнимой задачей, так как речь идет об ареале площадью в 50 тыс. квадратных километров. Поскольку население докладывает обо всех случаях обнаружения останков, чиновник считал, что должностные лица в различных районах имеют полное представление обо всей проделанной работе и о том, что, возможно, предстоит сделать54.

В 1949 году советские воинские захоронения в Сёр-Варангере были перенесены из Ярфьорда на советское военное кладбище в Хейбуктмоен55. Советская сторона заявила о существовании трехсот русских могил, но было найдено только 76. Капитан Арнтцен из Центральной службы по уходу за воинскими захоронениями отрицал наличие такого количества могил. Он рассказал, что в Северной Норвегии находилось в общей сложности только 93 различных русских захоронений и что Центральная служба попытается всех их собрать, если это будет экономически целесообразно56.

В 1950 году капитан Арнтцен представил обзор по количеству похороненных на кладбище Хейбуктмоен. После захоронения всех останков, найденных за период с 1946 по 1949 годы, по данным Арнтцена, на кладбище Хейбуктмоен находилось в общей сложности 1 509 советских жертв. Относительно состояния захоронения Арнтцен писал, что забор кое-где сломан и что большинство из тех, кого похоронили уже норвежские власти, лежат за оградой с внешней стороны. На большинстве могил в Хейбуктмоене стоят кресты, сложенные из неструганых березовых стволов, они начали гнить и выглядят, по мнению капитана, ужасно. Могилы заросли травой57. Через год, когда могилы перенесли на остров Хьётта, все кресты убрали.

В октябре 1951 года инспектор школ Дёлвик сообщил в Службу по уходу за воинскими захоронениями о передаче останков погибших советских солдат из Норвегии в Советский Союз. Он подтвердил, что русские сами позаботились о своих павших во время боев в Финнмарке осенью 1944 года. Их временно похоронили в Сёр-Варангере, а затем провели эксгумацию и перезахоронили на советской территории. Дёлвик точно не знал, насколько тут можно говорить обо всех останках. Были случаи, когда погибших хоронили очень небрежно, поэтому позднее их могилы вскрывали и хоронили глубже, но Дёлвик не знал, эксгумировали ли их еще раз и передали ли в Советский Союз58. Советские власти стремились как можно быстрее вернуть на родину своих павших солдат. Однако советскую комиссию по возвращению останков интересовали только солдаты, павшие в бою, а не военнопленные. Возможно, это объясняется тем, что комиссия не получила инструкций в отношении военнопленных и сочла, что за них отвечает норвежская сторона.

Зимой 1945 года ленсман поселения Карашок сообщил, что не располагает сведениями о количестве советских граждан, расстрелянных немцами или погибших как-либо иначе. В этом районе в больших братских могилах было похоронено в общей сложности 300–400 жертв нацизма, однако поскольку могилы не вскрывали, никто не мог с точностью сказать ничего об их национальной принадлежности. По словам ленсмана, вероятнее всего в этих могилах лежали в основном погибшие югославы. Приходский священник Карашока рассказал, что на территории района разбросаны и другие отдельные захоронения, которые еще не вскрывали и не исследовали. В соответствии с распоряжением британской Комиссии по расследованию военных преступлений в Карашоке летом 1945 года было принято решение, что все военные захоронения, найденные за пределами местного кладбища, будут перенесены. Весной/летом 1945 года один из помощников ленсмана позаботился о захоронении расстрелянного советского военнопленного, найденного у центральной дороги в северной части Карашока. Убитого пленного нашли за большим камнем в 50 метрах от развилки в нижней части крутого склона, с дороги его не было видно. Правая рука закинута за голову. Судя по одежде, это мог быть солдат. Тело прикрыто глиной и песком из воронки с места обнаружения. Лицо истлело и стало неузнаваемым. Одежду осмотрели на предмет возможных идентификационных меток. На внутренней стороне шинели была крепко пришита заплатка с номерами 6, 34 и 365. К брюкам на шнурке был привязан медальон, на котором значилось: «Шталаг 309 № 13958». Из этого следовало, что пленный до отправки в Норвегию был зарегистрирован в сборном лагере Шталаг 309 Салла в Финляндии. Помощник ленсмана составил подробный рапорт о находке: