Малькольм Гладуэлл

Разговор с незнакомцем

Браун сообщил Кармайклу, что кубинцы уже давно лелеяли планы сбить самолет «Братства». Но они не могли себе такого позволить, понимая, сколь грандиозной провокацией это окажется. Для США подобный инцидент вполне может стать поводом к устранению Фиделя Кастро или даже к вторжению на Кубу. То есть риск был слишком велик – если только не найти какой-нибудь способ обратить общественное мнение в свою пользу.

И тут Браун узнает, что Ана не только присутствовала на встрече адмирала Кэррола с чиновниками Госдепа и РУМО, но и сама ее организовала.

«Мать честная, – думает он. – Неужто за операцией вражеской контрразведки, выставляющей инцидент с самолетами “Братства” в нужном кубинцам свете, стоит не кто иной, как Ана Монтес?! Нет, быть того не может! Ладно, но как же тогда это все объяснить, черт побери?» После беседы с Брауном Кармайкл не сразу, но все-таки запросил досье Монтес. Последний тест на детекторе лжи она прошла безукоризненно. Ана не питала тайного пристрастия к спиртному, не получала неизвестно откуда переводов на банковский счет. Никаких настораживающих знаков.

«Изучив ее досье в службе безопасности, а также личное дело, я подумал, что Рег явно пошел по ложному следу, – вспоминает Кармайкл. – Эта дамочка рано или поздно станет в РУМО начальником разведки. Она просто потрясающий специалист». Кармайкл понимал: чтобы расследование, начатое на основании одних только догадок, принесло результат, придется заглянуть под каждый камень. А Рег Браун тем временем, по его словам, понемногу «терял выдержку». Пришло время подтвердить или опровергнуть его подозрения – как сформулировал Кармайкл, «задокументировать каждый чих»: ведь стоит только поползти слухам, что Монтес под подозрением, и ему придется расхлебывать грандиозный скандал.

Кармайкл пригласил Ану на беседу. Они встретились на объединенной базе ВВС Анакостия – Боллинг, в специальной комнате для переговоров. К нему вышла эффектная женщина: интересная, стройная, с короткой стрижкой и четкими, почти резкими чертами лица. «Войдя в комнату, она села рядом со мной, примерно вот на таком расстоянии, – говорит Кармайкл, расставляя ладони меньше чем на метр, – с той же стороны стола. И закинула ногу на ногу. Не думаю, что она сделала это с каким-то особым умыслом, просто устраивалась поудобнее. Вообще-то, мне нравятся женские ножки, и я невольно бросил взгляд на ее колени. Но это так, к делу не относится».

Кармайкл спросил Монтес о встрече Кэррола с сотрудниками контрразведки. У нее нашелся убедительный ответ. Идея организации этой встречи принадлежала вовсе не ей. Адмирала на Кубе сопровождал сын кого-то из товарищей Аны по РУМО, а потом этот человек позвонил ей и сказал: «Слушай, там на Кубе такое творится. Обязательно пригласите к себе адмирала Кэррола, узнаете много интересного». «Я связалась с адмиралом, – объяснила Ана, – и мы, изучив свои расписания, выбрали наиболее удобную для всех дату – 23 февраля».

Вышло так, что упомянутый Монтес сотрудник РУМО был знаком Кармайклу. Но когда он сказал, что позвонит тому и попросит подтвердить рассказ Аны, это ее нимало не смутило: «Да, конечно, пожалуйста».

После этого Кармайкл поинтересовался, кто звонил ей, когда она в разгар кризиса находилась вместе с коллегами в оперативной комнате. Ана ответила, что не помнит никакого звонка, и Кармайклу это показалось правдивым. Ведь речь шла про суматошный, насыщенный событиями день, да к тому же девять месяцев назад.

Когда Кармайкл спросил, правда ли, что она тогда рано покинула штаб, Монтес не стала ничего отрицать, а сразу признала этот факт и объяснила свое поведение: «Да, я в тот день ушла раньше времени. Понимаете, дело было в воскресенье, буфеты не работали. Я очень привередлива в еде, страдаю аллергией на многие продукты, так что никак не могу питаться батончиками из автоматов. В штаб я приехала около шести утра и пробыла там где-то до восьми вечера. Есть хотелось до смерти, ничего не происходило, в принципе я там была совершенно не нужна, а потому решила уйти. Поехать домой и перекусить»[15]. Это тоже, надо сказать, выглядело весьма правдоподобно.

После беседы Кармайкл проверил слова Аны Монтес. Выбор даты в данном случае и впрямь походил на совпадение. В числе лиц, сопровождавших адмирала на Кубу, действительно был сын ее друга.

«Я выяснил, что Монтес аллергик, избегает фастфуда и крайне привередлива в еде. Мне и самому приходилось бывать в Пентагоне в воскресенье, буфеты там действительно не работают. Я поставил себя на ее место: бедная женщина целый день ничего не ела, вот и отправилась домой пораньше. Так что вроде бы концы с концами в этой истории сходились. Что я мог предъявить Ане? Да ровным счетом ничего».

Кармайкл заверил Брауна, что тревожиться не о чем. И переключился на другие проблемы. Ану Монтес оставили в покое. Все было забыто и прощено до того самого дня, пятью годами позже, когда выяснилось, что каждый вечер, вернувшись домой, она по памяти детально записывала информацию, которую узнавала на службе, и отправляла это все своим кураторам в Гавану.

С первого дня работы в РУМО Ана Монтес была кубинской шпионкой.

3

В классическом шпионском романе вражеский резидент всегда коварен и изворотлив. Он обставляет славных парней, потому что действует просто виртуозно. Именно так многие сотрудники ЦРУ объясняли информацию Флорентино Аспиллаги: Фидель Кастро – гений, а его шпионы – бесподобные актеры. В жизни, однако, самые опасные шпионы редко бывают дьявольскими хитрецами. Олдрич Эймс, бывший, вероятно, самым вредоносным предателем в истории американской разведки, не особо отличался по службе, любил прикладываться к бутылке и, получая деньги из Москвы, даже не особо пытался скрывать свои левые доходы.

Не сказать, чтобы Ана Монтес действовала тоньше. Когда ее уже собирались арестовать, агенты РУМО нашли шифровальные таблицы, по которым предательница кодировала свои послания на Кубу… прямо у нее в сумочке. А коротковолновый передатчик она держала у себя дома: прятала его в шкафу, в обувной коробке.

Брайан Лателл, сотрудник ЦРУ и специалист по Кубе, о котором мы уже упоминали в главе 1, хорошо знал Монтес.

«На совещаниях, которые я проводил, когда работал в центральном аппарате разведки, эта женщина обычно сидела напротив меня, – вспоминает Лателл. – Монтес не отличалась ни тактом, ни изяществом». Он знал, что в РУМО Ану считают звездой, но ему всегда чудился в ней какой-то изъян.

«Я старался вовлекать Монтес в дискуссию, но ее реакция неизменно оказывалась странной… Проводя совещания, я неизменно ставил ее в тупик вопросами вроде “Каковы, по-вашему, были в той ситуации мотивы Фиделя?” – и она терялась, пытаясь найти подходящий ответ, что-то невразумительно мямлила. Ана напоминала мне оленя, внезапно выскочившего на шоссе и ослепленного светом фар. Помнится, я даже думал: “Бедняге неуютно, потому что она совершенно беспомощна как аналитик. Ей просто нечего сказать”».

Однажды, рассказывает Лателл, Монтес пригласили в программу ЦРУ для особо отличившихся аналитиков: офицерам из разных разведывательных служб предлагали совместить полезное с приятным – отпуск в сочетании с полевой работой в любой стране по их выбору. И как вы думаете, куда же захотела поехать Ана? Ну конечно, на Кубу.

«Нет, только представьте: она отправилась туда на деньги правительства США! – восклицает Лателл. – Будь вы кубинским шпионом, пытающимся сохранить в тайне свои цели, стали бы вы просить оплаченный отпуск в Гавану?» С тех пор прошло почти 20 лет, но дерзость Аны Монтес по-прежнему изумляет его.

«Она поехала на Кубу как ведущий аналитик американской разведки. Само собой, там были рады ее принять, особенно за наши бабки, и я не сомневаюсь, в Гаване эту дамочку обучили всем методам тайного сбора информации. Я думаю, – доказать не могу, но практически уверен, – что Ана виделась с Фиделем. Кастро любил лично встречаться с лучшими агентами, чтобы ободрить и поздравить их, порадоваться совместным успехам в борьбе против ЦРУ».

Вернувшись в Пентагон, Монтес написала отчет, в котором даже не потрудилась скрыть своей пристрастности.

«У боссов, читавших ее опус, должны были мигом включиться все тревожные сирены, а руки сами потянуться к оружию: то, что Ана писала о кубинской военной машине, несообразно вообще ни с чем – ну, если только, конечно, не исходить при этом из интересов самих кубинцев».

Но сработала ли хоть одна тревожная сирена? Лателл говорит, что сам ни минуты не подозревал Монтес в измене.

«В ЦРУ было немало сотрудников моего или примерно моего ранга, считавших Монтес лучшим в стране специалистом по Кубе», – рассказывает он. Так что свои сомнения Лателл объясняет иначе. «Да, я никогда ей не доверял, но фатально ошибался в причинах, и это один из величайших моих промахов. Я-то считал ее просто на редкость некомпетентным специалистом-аналитиком. Но истинная причина заключалась в том, что Монтес работала не на нас, а на Фиделя. Однако я так и не сумел соединить воедино отдельные фрагменты головоломки».

Сложить этот пазл не удалось никому. Об истинном положении дел не догадывались ни Тито Монтес, младший брат Аны, служивший в ФБР, ни ее сестра, которая тоже была агентом ФБР и даже играла ключевую роль в разоблачении сети кубинских шпионов в Майами. Ничего не заподозрил и бойфренд Аны, работавший в Пентагоне. Его специальностью была, ни много ни мало, латиноамериканская разведка, и он занимался выявлением как раз таких шпионов, как его подруга. Но и этого профессионала удалось провести. В день, когда Монтес наконец арестовали, шеф ее отдела объявил новость своим подчиненным. В ответ послышались недоуменные восклицания. В РУМО есть целое подразделение штатных психологов, работающих с агентами. Куратор Аны Монтес пришел в отчаяние. Никто ни о чем не догадывался. Над ее рабочим столом, на стене на уровне глаз – выставленная на всеобщее обозрение – висела цитата из пьесы Уильяма Шекспира «Генрих Пятый»:

О заговоре королю известно, –

Их письма удалось перехватить[16].

Или, говоря без обиняков, Королева Кубы знала обо всех намерениях США, а вот о ее собственных намерениях никто даже и не подозревал.

Шпионы обводят нас вокруг пальца не потому, что они необыкновенно умны. Просто что-то неладно с нами самими.

4

За годы своей научной деятельности психолог Тим Левин сотни раз проводил один простой опыт. Он приглашал студентов к себе в лабораторию и предлагал им принять участие в викторине, пройти тест на общую эрудицию: самая высокая гора Азии и тому подобное. Кто правильно ответит на все вопросы, получает денежный приз.

Отвечать помогает напарник – человек, которого студент видит первый раз в жизни, не зная, что это тайный помощник экспериментатора. Опрос проводит инструктор, девушка по имени Рэйчел. Приблизительно где-то на середине теста ее вызывают из комнаты. Она уходит, и студент видит, как она куда-то поднимается по лестнице. Дальше события разворачиваются по тщательно разработанному сценарию. Напарник говорит: «Не знаю, как тебе, а мне эти деньги пригодятся. Я думаю, ответы здесь». И показывает на конверт, оставленный на виду. «Участники эксперимента сами решают, жульничать или нет, – поясняет Левин. – Примерно 30 % соглашаются. А после теста мы беседуем с этими испытуемыми и задаем им вопрос: “Вы схитрили или отвечали честно?”».

Феномен обмана изучают психологи и социологи по всему миру. Гипотез о том, почему мы лжем и как правильно распознавать ложь, сегодня существует больше, чем версий убийства Кеннеди. Однако в этой сверхпопулярной области науки исследования Левина стоят особняком. Он разработал универсальную теорию обмана[17]. В основе ее лежат наблюдения, полученные из того первого эксперимента с тестом на эрудицию.

Вместе с Левином я просмотрел в его лаборатории при Алабамском университете видеозаписи примерно десятка бесед экспериментатора с испытуемыми. Вот совершенно типичная ситуация с участием несколько рассеянного молодого человека. Назовем его Филипом.

Экспериментатор: Что ж, подведем итоги… Вам раньше приходилось участвовать в таких… э-э-э… викторинах?

Филип: Ну да, пару раз.

Экспериментатор: Вопросы были трудными для вас?

Филип: Некоторые да. Читаешь и думаешь: «Ой, ну составители и загнули!»

Экспериментатор: Как бы вы оценили сложность теста по десятибалльной шкале?

Филип: Где-то на восемь баллов.

Экспериментатор: На восемь? Ну что же, наша викторина и впрямь весьма непростая.

Затем Филипу сообщают, что они с напарницей без ошибок ответили на все вопросы. Экспериментатор спрашивает, как это им удалось, в чем секрет успеха.

Филип: В командной работе.

Экспериментатор: То есть вы помогали друг другу, действовали совместными усилиями?

Филип: Да.

Экспериментатор: Ага, ясно. А скажите, когда я ненадолго вызвал Рэйчел из комнаты, вы часом не сжульничали?

Филип: Ну… вроде как нет.

Филип мямлит и отводит взгляд.

Экспериментатор: Вы правду говорите?

Филип: Да.

Экспериментатор: Хорошо. А как вы думаете, ваша напарница, когда я задам ей этот вопрос, скажет то же самое?

В этот момент в беседе повисает напряженная пауза.

«Испытуемый явно не может сообразить, как лучше себя вести, и просчитывает варианты», – поясняет мне Левин.

Филип: Ну да, скорее всего.

Экспериментатор: То есть она подтвердит ваши слова?

Филип: Наверное.

Экспериментатор: Хорошо, спасибо. Это все, что я хотел узнать.

Правду ли говорит Филип? Левин показал эту запись не одной сотне людей, и почти все зрители верно изобличили этого участника эксперимента как лжеца. «Напарница» Филипа подтвердила, что он действительно заглянул в конверт с ответами, едва лишь за Рэйчел закрылась дверь. И в беседе с Левином после викторины он лгал. Причем лгал очевидно. «Без убежденности», – поясняет Левин.

Я тоже это заметил. Еще когда на вопрос «А вы часом не сжульничали?» – Филип ответил: «Ну… вроде как нет», я, не выдержав, воскликнул: «Ну как можно быть таким простофилей!» Парень отводил глаза, явно нервничал и не мог сохранить невозмутимый вид. А после вопроса «Вы правду говорите?» помедлил, будто ему нужно было обдумать ответ.

В общем, с Филипом все было ясно. Но на других записях выявить ложь оказалось значительно труднее. Вот второй случай, молодой человек по имени Лукас. Симпатичный, бойкий, уверенный в себе.

Экспериментатор: Я должен спросить: когда Рэйчел вышла, никто из вас не подсмотрел ответы?

Лукас: Нет, что вы, как можно.

Экспериментатор: Вы говорите правду?

Лукас: Да, конечно.

Экспериментатор: А как вы думаете, если я задам этот вопрос вашей напарнице, что она ответит?

Лукас: Да то же самое.

«Все ему верят», – комментирует Левин. И я, кстати, тоже попался на эту удочку. А на самом-то деле Лукас лгал.

Мы с Левином не один час пересматривали видеозаписи. В конце я готов был поднять руки и сдаться: получалось, что я совсем не умел отличить правду от лжи.

Свой эксперимент Левин задумал как попытку проникнуть в одну из величайших загадок человеческой психологии: почему мы так плохо распознаем обман? Казалось бы, это противоречит природе: логика подсказывает, что было бы полезно, если бы люди всегда понимали, что их обманывают. Миллионы лет эволюции должны были одарить наш биологический вид способностью улавливать малейшие признаки вранья. Но ничего такого не произошло.

В одной из версий эксперимента Левин разделил свои видеозаписи на две группы: 22 обманщика и 22 честных человека. В среднем люди, просмотревшие все 44 видео, верно вычисляют 56 % лжецов. Другие психологи тоже проводили похожие опыты, и в среднем удается разоблачить лишь 54 % врунов. Беспомощными оказываются практически все: полицейские, судьи, психоаналитики – даже большие шишки из ЦРУ, управляющие шпионскими структурами по всему миру. Да, абсолютно все. Почему же так происходит?

Тим Левин дает ответ на этот вопрос: все дело в так называемой презумпции правдивости.

В своих рассуждениях ученый отталкивался от наблюдения, которое ему помогла сделать одна из студенток, Хе Сан Пак. Это было в самом начале его исследования, когда Левин, подобно другим психологам, задался вопросом: почему мы так плохо умеем делать то, в чем, теоретически, должны быть мастерами?

«Важнейшее открытие Хе Сан Пак состояло в том, что цифра в 54 % верно узнанных лжецов – это среднее по обеим подборкам, – поясняет Левин. – Будет совсем иная картина, если разбить ответы на две категории и посмотреть, какой процент верно определяет ложь, а какой правду».

Поясним его мысль. Если человек верно классифицировал около 50 % видеозаписей, естественно будет предположить, что он просто угадывал наобум. Но Пак заметила, что все не столь просто. Правду мы опознаем гораздо успешнее, чем если бы просто угадывали. А вот что касается лжи, то тут наши показатели хуже, чем даже если действовать методом тыка. Мы смотрим видеозаписи и отмечаем: «Правда, правда, правда» – а потом получается, что большинство честных людей мы узнали без труда, а в большинстве врунов ошиблись. То есть правда у нас в приоритете: мы исходим из предположения, что все, с кем мы вступаем в контакт, ведут себя честно. В этом и заключается феномен презумпции правдивости.

Левин говорит, что его эксперимент практически идеально иллюстрирует это явление. Судите сами: посреди теста ведущая внезапно выходит из комнаты, оставив ответы на самом виду, прямо на столе. Если рассуждать логически, то любой разумный человек должен сразу сообразить, что это ловушка. Мало того, напарник, которого ты видишь впервые в жизни, подбивает тебя сжульничать. Казалось бы, тут у любого зародится хотя бы слабое подозрение, что дело нечисто. Но нет, какое там!

«Даже если некоторые из участников эксперимента и понимают, что отлучка ведущего, вероятнее всего, подстроена специально, – говорит Левин, – то все равно почти никто не догадывается, что напарник липовый… Как можно, чтобы вот эта симпатичная девушка, которая так мило с вами общается, оказалась обманщицей? Нет, нет и нет». Людям это даже в голову не приходит.

Чтобы отключить презумпцию правдивости, нужен, как называет это Левин, «спусковой крючок». И тут просто подозрения или укола сомнения будет недостаточно. От презумпции правдивости мы отказываемся, только когда получаем явные свидетельства того, что наше исходное представление неверно. Иначе говоря, мы ведем себя не как ученые-скептики, кропотливо собирающие свидетельства в пользу истинности или ложности теории, прежде чем сделать вывод. Мы поступаем ровно наоборот: начинаем с веры и прекращаем верить, только лишь когда больше уже не можем отмахнуться от своих сомнений и опасений.

Ну вот, скажете вы, очередная парадоксальная теория из числа тех, что так любят выдвигать социологи и психологи. Но не спешите с выводами. Презумпция правдивости – это основополагающее обстоятельство, которое объясняет множество особенностей человеческого поведения, которые иначе объяснить просто невозможно.

Обратимся, например, к одному из самых знаменитых прорывов в истории психологии. В 1961 г. Стэнли Милгрэм набрал в Нью-Хейвене добровольцев для участия в эксперименте «по изучению памяти». Инструктор, некий Джон Уильямс, мрачного и даже грозного вида молодой мужчина, поочередно встречал волонтеров и объяснял каждому, что ему в ходе эксперимента предстоит играть роль «учителя».

Затем Уильямс знакомил «учителя» с другим добровольцем, приятным мужчиной средних лет по фамилии Уоллес, который будет «учеником». Его посадят в соседней комнате и опутают проводами от сложного аппарата, способного бить человека электротоком напряжением от 15 до 450 В. (Если вы не в курсе, то сообщаю, что электрический разряд в 450 В способен повредить ткани организма и вызвать электротравму.)

Далее доброволец-«учитель» получал инструкции давать «ученику» задачи на запоминание, и всякий раз, как тот не справится, наказывать его разрядами тока, постепенно повышая напряжение: якобы затем, чтобы выяснить, насколько страх наказания влияет на способность к запоминанию. С повышением напряжения Уоллес – который на самом деле был подставным лицом и ни малейшего дискомфорта не испытывал – принимался притворно кричать от боли, а потом даже колотить в стену. Но если «учитель» колебался, грозный инструктор настаивал, используя заранее заготовленные фразы:

«Пожалуйста, продолжайте»;

«Эксперимент требует, чтобы вы не останавливались»;

«Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили»;

«У вас нет выбора, вы не можете отказаться».

Этот эксперимент печально знаменит тем, что практически все волонтеры повиновались, а 65 % «учителей» доходили до максимального напряжения тока, пропуская через бедолагу «ученика» 450 В. Для общества, недавно пережившего Вторую мировую войну и узнавшего, какие приказы выполняла охрана фашистских концлагерей, наблюдения Милгрэма стали сенсацией.

Но, по мнению Левина, этот опыт содержит и другой урок. Волонтер приходит и знакомится с грозным Джоном Уильямсом. На самом деле это был учитель биологии из местного колледжа, выбранный, по словам самого Милгрэма, за то, что «идеально воплощал образ этакого сухаря-очкарика: подобный тип позже появится на телевидении в передачах про освоение космоса». В ходе эксперимента Уильямс ни слова не говорил от себя: он лишь озвучивал сценарий, написанный самим Милгрэмом.

«Уоллеса» изображал железнодорожный служащий по имени Джим Макдона. Милгрэм пригласил его на роль жертвы, потому что он «выглядел мягким и уступчивым». Его крики были записаны на пленку и проигрывались через динамик. Эксперимент был своего рода любительским театром, причем ключевое слово здесь – «любительский». Команда Милгрэма ставила свое действо не для бродвейской сцены. «Уоллес», по словам самого Милгрэма, был просто кошмарным актером. И все в этом эксперименте выглядело, мягко говоря, довольно неубедительно. Электроразрядный аппарат на самом деле не давал никаких разрядов. Несколько участников заметили в углу комнаты динамик и задались вопросом: почему крики несутся оттуда, а не из-за двери в соседнюю комнату, где якобы был привязан Уоллес? И если целью опыта действительно являлось изучение процесса запоминания, то с какой стати Уильямс все время торчал в комнате рядом с «учителем», а не находился вместе с «учеником» за дверью? Не очевидно ли, что на самом деле его целью было наблюдение за тем, кто причиняет боль, а не за тем, кто ее испытывает? В общем, как это характерно для многих фальшивок, эксперимент Милгрэма был шит белыми нитками. Но, как и с тестом Левина на общую эрудицию, люди все равно попадались в ловушку. Срабатывала презумпция правдивости.

«Я потом на протяжении двух недель после того жуткого эксперимента даже проверял все записи о смертях в местном реестре: вдруг я оказался причастен к смерти этого несчастного “ученика”? И испытал огромное облегчение, когда его имя там так и не появилось», – писал в постэкспериментальном опросе один из участников опыта. «Когда после очередного повышения напряжения от мистера Уоллеса не последовало никакой реакции, я не на шутку перепугался, что мы его случайно убили», – признавался другой. И это писали взрослые люди, обладавшие жизненным опытом, не какие-нибудь зеленые старшеклассники – они всерьез поверили, что в престижном университете проводятся опыты, во время которых человека истязают и могут даже убить. «Эксперимент так потряс меня, – откровенничал третий волонтер, – что я потом всю ночь ворочался и просыпался в холодном поту, поскольку мне снились кошмары. Я и впрямь боялся, что мог лишить жизни того человека в кресле».

Но есть одна критически важная деталь. Участники того знаменитого эксперимента не были такими уж легковерными. У них возникали сомнения – множество сомнений! В своей захватывающей книге об эксперименте Милгрэма «За рычагами шоковой машины» (Behind the Shock Machine) писательница Джина Перри приводит фрагмент беседы с одним из «учителей», Джо Димоу, слесарем на пенсии:

«Я подумал: что-то здесь не сходится, – рассказывал он Перри. – Я не знал, что там в точности происходит, но все это выглядело странно. Я смекнул, что если мои подозрения верны, то “ученик” с ними заодно – только так. И я вообще не пускал ток. А он все равно время от времени вопил».

То есть Димоу быстро убедился, что Уоллес притворяется.

Но в самом конце опыта мистер Уоллес появился из-за двери и разыграл небольшое представление. Он выглядел, как вспоминал Димоу, изнуренным и взбудораженным.

«Бедняга еле-еле брел, вытирая лицо платком. Подошел ко мне и протянул руку: “Позвольте поблагодарить вас за то, что остановили опыт”… И тут я подумал: “Ничего себе! Может, это все и впрямь по-настоящему?”»

Димоу был практически уверен, что его дурачат. Но стоило одному из обманщиков добавить притворства – изобразить смятение и промокнуть лоб носовым платком – и скептик выбросил белый флаг.

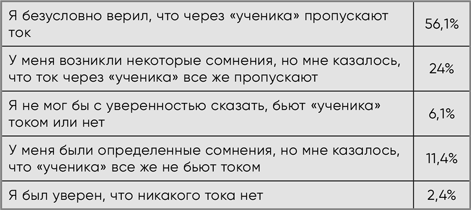

А вот полная статистика по участникам эксперимента Милгрэма:

Больше 40 % волонтеров заметили разного рода странности, признаки того, что эксперимент – только ширма. Но этих сомнений не хватило, чтобы отключить презумпцию правдивости. Именно об этом и говорит Левин. Мы верим ближнему не потому, что вообще не сомневаемся в его честности. Доверие не есть отсутствие сомнений. Мы доверяем окружающим, потому что у нас не хватает сомнений.

Я еще вернусь к разнице между «некоторым сомнением» и «достаточным сомнением», потому что считаю, что именно она все и решает. Вспомните-ка, сколько раз вас задним числом упрекали в неумении распознать обман: «Надо было понять. Ведь было столько тревожных сигналов. Неужели это не наводило тебя на подозрения?» Левин сказал бы, что это неверный подход к проблеме. Правильный вопрос звучит так: достаточно ли было тревожных сигналов, чтобы выйти из зоны доверия? Если нет, значит, вы просто сохраняли презумпцию правдивости, как то свойственно любому нормальному человеку.

5

Ана Белен Монтес выросла в богатом районе Балтимора. Отец ее был психиатром. Она училась в Вирджинском университете, затем получила диплом магистра по международным отношениям в Университете Джона Хопкинса. Ана стала пылкой сторонницей сандинистов – революционного правительства Никарагуа, которое власти США пытались свергнуть, и ее политическая активность привлекла внимание вербовщика из кубинской разведки. В 1985 г. Ана тайно посетила Гавану. «Кубинские кураторы изучили все слабости Аны Монтес и использовали ее психологические особенности, идеологические пристрастия и личностные отклонения, чтобы завербовать девушку и снабдить устойчивой мотивацией работать на Гавану», – отмечали аналитики ЦРУ в отчете по итогам расследования. Ана получила задание устроиться на работу в контрразведку США. В том же году она поступила на службу в РУМО – и принялась быстро делать карьеру.

Каждое утро она спешила в офис, усердно трудилась, обедала прямо на работе, держалась замкнуто. Замужем не была, жила одна в двухкомнатной квартире в вашингтонском районе Кливленд-Парк. Расследуя впоследствии ее деятельность, Скотт Кармайкл – сотрудник РУМО – собрал все эпитеты, которыми характеризовали Ану сослуживцы. Список получился впечатляющий: тихоня, закомплексованная, скованная, отчужденная, холодная, независимая, самоуверенная, замкнутая, умная, серьезная, усердная, целеустремленная, трудолюбивая, резкая, проворная, коварная, ехидная, нелюдимая, честолюбивая, обаятельная, самонадеянная, деловая, жесткая, упорная, расчетливая, спокойная, зрелая личность, невозмутимая, толковая, грамотная.

Но вернемся к их встрече на базе Анакостия – Боллинг в 1996 г. Ана тогда думала, что Кармайкл вызвал ее для обычной рутинной проверки, которой периодически подвергают всех офицеров разведки, чтобы подтвердить допуск к секретам. Она держалась с ним не слишком любезно.

«Она буквально с порога попыталась меня осадить, сообщив, – и это была правда, – что ее только что назначили исполняющей обязанности начальника отдела, – вспоминал Кармайкл. – Дескать, дел у нее выше крыши, а времени в обрез».

Тут надо сказать пару слов о внешности Кармайкла. Сам он считает, что похож на покойного Криса Фарли, актера, снимавшегося в комедиях: очаровательная ребяческая улыбка, светлые волосы и солидное брюшко. Должно быть, Монтес решила, что на такого можно и надавить.

«Я отнесся к этому спокойно и действовал по стандартной схеме, – вспоминает Кармайкл. – Сначала ты вроде как соглашаешься: “Да-да, я слышал о вашем новом назначении, поздравляю. Я понимаю, что времени у вас не слишком много”. Ну а потом ты просто делаешь свою работу без оглядки, и, если тебе понадобится 12 дней, значит, это будет 12 дней, и ты не отпустишь объект ни минутой раньше. Но эта дамочка насела на меня… Хотела непременно поставить на своем. Я еще даже толком не начал разговор, а она уже заявила: “Нет, серьезно. Мне надо уйти не позже двух – или что-то в таком роде, – так что вы сильно не затягивайте”.

Я подумал: какого хрена? Только подумал… Я не подал виду, не вспылил, но рассердился. А потому заявил: “Послушайте, Ана. У меня есть причины подозревать, что вы замешаны в операции вражеской контрразведки. Нам нужно сесть и побеседовать”. Бац! Прямо промеж глаз».

Монтес была кубинской шпионкой почти все то время, что работала на правительство Соединенных Штатов. К тому моменту она уже встречалась со своими кураторами не меньше 300 раз, передав им столько секретной информации, что нанесла безопасности США просто колоссальный ущерб. После ее ареста выяснилось, что она неоднократно тайком ездила на Кубу и даже получила медаль из рук самого Фиделя Кастро. И при всем при том Монтес не вызывала ни у кого ни тени подозрения. И вдруг в самом начале стандартной, как она думала, проверки какой-то смешной мужичок, похожий на Криса Фарли, тычет в нее пальцем и говорит такие вещи. Она замерла в оцепенении.

«Ана сидела и смотрела на меня, будто олень, ослепленный фарами, и ждала, что я скажу дальше; просто молча ждала».

Вспоминая этот разговор через несколько лет, Кармайкл понял, что это был первый тревожный сигнал, который он пропустил: необъяснимая реакция собеседницы.

«Меня не зацепило, что она даже не спросила ничего типа “Что вы имеете в виду?”. Как ни странно, Ана не стала возмущаться или оправдываться. Она вообще не вымолвила ни словечка. Молча смотрела на меня и ждала. Будь я поумнее, я бы сразу насторожился. Ни тебе отрицания, ни смущения, ни гнева. Любой человек, услышав, что его подозревают в убийстве или еще чем-нибудь этаком… если он не виновен, непременно отреагирует как-нибудь вроде “О чем это вы?”. Он скажет: “Минуточку, вы что, обвиняете меня?.. Слушайте, я не понимаю, какого черта происходит?!” Да в конце концов он разъярится, и не на шутку. С Аной же ничего подобного не произошло: Монтес просто сидела и молчала, как пень».

У Кармайкла были подозрения с самого начала. Но подозрения включают механизм недоверия лишь в том случае, когда от них нельзя отмахнуться. А Кармайкл от своих мог отмахнуться достаточно легко. Господи, да ведь это сама Королева Кубы! Разве может она быть шпионкой? И эту фразу – «У меня есть причины подозревать, что вы замешаны в операции вражеской контрразведки» – он произнес лишь затем, чтобы заставить Монтес отнестись к разговору серьезно.