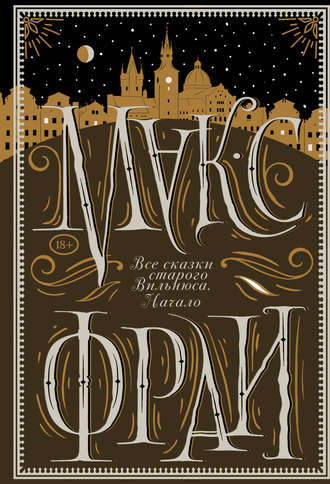

Макс Фрай

Все сказки старого Вильнюса. До луны и обратно

Улица Балстогес

(Balstogės g.)

Синей вечности, вечности

Когда он шел к Юрге по улице Балстогес, где клены и рельсы, рельсы, но никаких поездов, откуда тут поезда, была осень. А больше он никуда, и-мец, не ходил, не ходил.

Юрга долго возилась с замками, замками, наконец открывала двери, сначала тяжелую металлическую внутреннюю, потом хлипкую наружную, выкрашенную в «цвет синей вечности», согласно каталогу цветов и оттенков, а на самом деле тусклый, почти серый при электрическом свете, близоруко моргала, радовалась: «Борька, ты?», прижималась к нему всем тонким, твердым, очень горячим телом, всего на какую-то долю секунды, секунды, потом отступала, бормоча: «Чего мы топчемся в коридоре, и-мец, заходи, заходи», – и впускала его в жаркую, натопленную квартиру, где всегда, даже в солнечную погоду царил полумрак, окна были закрыты ставнями, ставнями, в дальнем углу мерцал какой-то тусклый старинный светильник, больше похожий на кальян, да на высоком кухонном столе, который он сам когда-то помогал мастерить, выжигал на толстой деревянной столешнице старинные карты, карты каких-то выдуманных островов, шкурил, раскрашивал, лакировал, горела настольная лампа с витражным цветным абажуром, «Тиффани» или что-то вроде того. Изредка Юрга принималась крутить эту лампу, лампу, и тогда на потолке плясали разноцветные тени, и-мец, тусклые, как синяя вечность, виноградный туман, шифер, бездна и буря, бледные, как ее лицо.

Он всегда приносил Юрге цветы, чаще мелкие горькие хризантемы, иногда – астры, астры, изредка – крупные георгины с тонкими длинными лепестками, золотые, алые, темные, цвета свернувшейся крови, да какие угодно, лишь бы не круглые, как помпоны, их она терпеть не могла. Юрга ставила цветы в вазы, банки, бутылки, ни разу не видел, как она наливает воду, но цветы оставались свежими, вообще никогда не увядали, их становилось все больше и больше, а он каждый раз все равно приносил новый букет, и-мец, и-мец, черт его знает зачем.

Юрга шла к плите готовить чай; он предпочел бы кофе, очень соскучился по его вкусу, но безропотно брал тонкий керамический стакан, стакан с горячим пуэром, и-мец, сваренным на огне по методу Лу Юя, как их когда-то учили в чайном клубе. Юрга запомнила рецепт, а он, конечно, давно забыл, забыл.

У пуэра был удивительно честный вкус мокрой земли и солоноватой золы. Пил его маленькими глотками, растягивал удовольствие. Юрга неизменно доставала откуда-то блюдечко с сушеными ананасами, передвигала его по столешнице, как шашку по полю, полю, аккуратно переставляла с одного нарисованного острова на другой, смущенно улыбалась, поймав его взгляд: «Глупо получится, если оно утонет в океане, кроме этих ананасов в доме сейчас никакой еды, еды, а выходить в магазин мне не хочется, и-мец, ты уж прости». Говорил: «Ничего, я не голоден, голоден». Обещал: «Завтра что-нибудь тебе принесу», но потом наступало завтра, и он опять приходил к Юрге с дурацким, никому не нужным букетом, букетом вместо конфет, печенья, фруктов и колбасы.

Иногда Юрга спрашивала: «Как ты живешь?» Правильный ответ: «Не живу, и-мец», но вместо этого он всегда начинал рассказывать о погоде, делах, общих друзьях, выставках и концертах, концертах, Стинг приезжает, ты знаешь, знаешь? Правда, не к нам, а в Каунас, но можно съездить, и-мец, сколько там, сто километров, не о чем говорить. Я возьму машину, машину в прокате, в CityBee, говорят, недорого; впрочем, это неважно, с деньгами сейчас все в порядке. Тебе, кстати, надо? – на этом месте Юрга всегда отрицательно мотала головой: «Пока не нужно, если что, сразу тебе скажу, скажу».

Допив чай, он обнимал Юргу, целовал ее в шею, нежно кусал мочку уха, касался губами мягких податливых губ; не то чтобы он действительно этого хотел, но Юрга ждала поцелуев, и-мец, и-мец, она всегда их ждала. Снова, как в коридоре, прижималась к нему всем телом, телом, теперь не на миг, надолго, казалось, что навсегда. Шептала: «Как же с тобой спокойно, и-мец, и-мец, словно вернулась домой, хотя я и так сижу дома, дома, но без тебя, и-мец, нет покоя, словно это не дом, и-мец, и-мец, или просто не мой». От ее умиротворенного шепота, шепота ему тоже становилось спокойно: ну вот, наконец-то все правильно, делаю то, что должен, как могу, так и делаю на дне твоей синей вечности, вечности, как могу, и-мец, как могу.

Он всегда оставался с Юргой до утра, утра, а потом начинал собираться, говорил: «Мне пора, и-мец, на работу», – какая такая работа и в чем она заключается, предпочел бы не уточнять; Юрга, слава богу, не спрашивала, сонно потягивалась, как кошка, сладко щурилась, бормотала: «И-мец, и-мец, когда же ты будешь спать?», но не ждала ответа. Ей было все равно. Он уходил, а она оставалась в спальне, спальне, загроможденной мебелью, цветочными вазами, сундуками, и-мец, статуэтками, погашенными светильниками, устланной коврами, увешенной картинами, которые он не мог рассмотреть в полумраке; кажется, на одной из них было нарисовано море, на другой – цветущий сад, а на третьей – квадраты и треугольники, почти неразличимые, черные на черном же фоне, он и не различал, просто помнил: эти квадраты и треугольники когда-то очень давно нарисовал он сам. Это больше не имело значения, но при взгляде на невидимые в темноте спальне квадраты и треугольники, он всегда улыбался, словно бы говорил себе – тому, кто когда-то их рисовал: «Привет».

Он уходил от Юрги, и-мец, спускался по лестнице и где-то между третьим и вторым этажами всегда приходило сладкое, ни с чем не сравнимое ощущение, словно тело понемногу тает, очень медленно, как кусок рафинада, брошенный в умеренно теплый чай. Впрочем, оно и правда таяло, начинало таять в подъезде и продолжало на улице, тихой, темной, тусклой, как синяя вечность, вечность, запорошенной мокрым снегом, когда он уходил от Юрги, всегда наступала зима. Но он, конечно, не мерз, на улице его оставалось так мало, что некому было мерзнуть, только идти легкой, как снегопад, походкой через этот восхитительный, исполненный красоты и покоя сумрачный предрассветный ад.

А потом наступала осень, осень, теплая, сладкая, ласковая, золотая, почти безветренный солнечный день, и он снова шел к Юрге, по улице Балстогес, где клены, клены и рельсы, как всегда с цветами, на этот раз с лиловыми и белыми астрами, астрами, смешной куцый букет, такие обычно младшие школьники приносят учительницам первого сентября. В последний момент, уже возле Юргиного подъезда, подобрал несколько алых кленовых листьев, добавил к букету. Уже забыл, как это бывает – делать что-то по собственной воле вместо того, чтобы наблюдать, как оно с тобой случается. Очень необычное ощущение, а-ши, а-ши, скорее мучительное, чем приятное. Но все равно пусть теперь всегда будет так.

Увидев кленовые листья, листья, Юрга не стала его обнимать, как обычно при встрече, отступила назад, в теплую темноту коридора, спрятала руки за спину, словно боялась, что он насильно заставит ее взять букет. Наконец опомнилась, приветливо улыбнулась: «Борька, я так ждала, а-ши, заходи же скорей!» Но цветы не взяла, не поставила в вазу, пришлось положить их на стол, так что алые кленовые листья оказались прямо в нарисованном океане, а-ши, а-ши, но, конечно, не утонули, не в чем там было тонуть. Юрга смотрела на них, как зачарованная, не отрываясь, наконец сказала: «Надо же, листья, а мне почему-то казалось, уже наступила зима, зима».

Чайник как всегда стоял на огне, огне, но вода в нем не закипала, даже не нагревалась, оставалась холодной наверное полчаса, долгие, как самая синяя вечность, вечность, наконец, Юрга сказала: «Это, наверное, потому, что тебе, а-ши, никогда не нравился чай», – и достала откуда-то из темноты очень старую джезву, дешевую, алюминиевую, теперь таких уже нет даже на барахолках, долго рылась на полках, бормоча: «Где-то здесь, а-ши, оставался кофе, кофе», – и действительно отыскала почти полную пачку арабики, осколок коричной палочки, горошину черного перца; вдруг рассмеялась звонко, совсем как раньше: «Твоя взяла!»

Кофе был горек, а-ши, как память о нем, то есть ровно настолько, чтобы очнуться от его вкуса, как от пощечины. Давно было пора.

Юрга смотрела на него так внимательно, словно впервые увидела, или наконец-то узнала, или испугалась, что вот-вот перестанет узнавать. Наконец спросила: «Я умерла, это правда?» – и он молча кивнул. Допил горький кофе, поставил чашку, чашку на нарисованный остров Курайти-Кунайти, название которого когда-то придумали вместе, теперь уже, пожалуй, не вспомнить, почему оно тогда казалось настолько смешным.

Молчание становилось невыносимым, тогда он сказал: «Из-за меня». Подумав, добавил: «Я тебя убил. Нечаянно. Просто оттолкнул, но так неудачно, что ты… Неважно. В общем, ты умерла».

«И ты мне теперь мерещишься? – почти беззвучно спросила Юрга. – Потому что я тебя очень любила? А это место – такой специальный рай для несчастных влюбленных дур, которых убили их кавалеры? Спасибо тебе, ты отлично мерещился, я тебе почти верила, верила. Вернее, в тебя. Но знаешь, пожалуй, хватит. Больше не надо. Мне все надоело, особенно ты, такой хороший, такая неправда. Настоящий Борька не стал бы ходить с цветами. Он давно меня разлюбил».

Не стал говорить ей: «Я тебе не мерещусь, я тоже умер в тот день, решил, что должен пойти с тобой, раз уж так получилось, потому что если вдруг все-таки выяснится, что со смертью ничего не кончается, ты испугаешься, натворишь каких-нибудь дел, испортишь себе всю предстоящую вечность, вечность, я тебя знаю, ты великая паникерша, а значит, надо за тобой присмотреть». Не стал говорить: «Я ни секунды не сомневался, сразу пошел за тобой, смерть дело серьезное, промедлений не терпит, я и так, похоже, промазал, оказался не рядом, а где-то еще; может быть, просто нигде. И теперь хожу к тебе в гости вместо того, чтобы всегда быть рядом, как собирался, но, по-моему, лучше уж так, чем никак». Не стал говорить: «Наверное, я не могу оставаться рядом с тобой, потому что перед тем, как все это случилось, я хотел от тебя уйти, очень хотел, больше всего на свете, а ты не пускала, кричала и плакала, проклинала и умоляла, висела на шее, шее, ни вдохнуть не давала, ни выдохнуть, это было невыносимо, поэтому сейчас – так».

Вместо этого он сказал: «Если все надоело, просто выйди наружу. Сколько можно сидеть взаперти, среди завалов этих твоих красивых, бесполезных, ненужных мертвых вещей, словно в волшебной лавке, закрытой на вечный обеденный перерыв? Одевайся. Я подожду внизу – настоящий. Тот, который действительно я, такой же мертвый, как ты, все честно». И ушел, не дожидаясь ответа. Пусть решает сама, сама.

Спускаясь по лестнице, больше не таял. И, наверное, знал, почему стало так, но объяснить словами не смог бы, даже на языке мертвых; особенно на языке мертвых, а кроме него, теперь не было языков.

Потом долго стоял на улице у подъезда, не днем, не ночью, не утром, не вечером, в сумерках цвета синей, синей, вечности, вечности, среди алых, алых кленовых листьев и белого, белого, белого снега, ни о чем не тревожился, просто ждал Юргу. Очень хотел ее обнять.

Переулок Балтасис

(Baltasis skg.)

Дело в шляпе

Уже почти возле дома, на углу улицы Кривю и переулка Балтасис, увидел на мостовой мертвого кота, белого с серыми пятнами, мелкого, тощего, можно сказать, знакомого; ну то есть как знакомого, просто кормил его несколько раз, когда в кармане оказывался пакетик витаминного сухого корма из зоомагазина в торговом центре, они там регулярно раздают перед входом рекламные образцы.

Он, конечно, знал, что такое случается: время от времени неосторожные коты попадают под колеса автомобилей, сам несколько раз буквально чудом тормозил и сворачивал, везло, обходилось без жертв; в общем, теоретически был готов к подобному зрелищу, как любой горожанин, но сейчас мертвый кот попался ему на глаза в конце трудного, скверного, на дурной сон похожего дня и стал последней каплей, вратами, через которые в человека входит верный оруженосец смерти, тяжкая свинцовая тьма. И не в том беда, что входит, а в том, что как-то внезапно оказывается по росту, по размеру, по силам, как будто всегда так и жил в мутном тумане, твердо зная, что ничего, кроме горечи, скуки и боли, человеку на этом свете не уготовано, сам дурак, что родился, теперь терпи.

По уму, дома надо было сразу отправиться в ванную, подставить голову под кран и держать под струей холодной воды, пока не полегчает, проверенный метод, проточная вода обладает удивительным свойством уносить тошнотворную гадскую дурь. Но вместо этого почему-то, не разуваясь, вошел в кухню, сел на табурет, закрыл лицо руками и застыл в этой нелепой позе. Твердил про себя: «Чем хуже – тем лучше».

Вот интересно, кому «лучше»? Нет, правда, кому? Кота этим не воскресишь; шансов исправить все остальное, будем честны, не больше. Впрочем, неподвижно сидеть в центре темной, разогревшейся за день до состояния преисподней кухне, не включая ни кондиционер, ни кофеварку, ни даже собственную, временами неглупую голову – это и есть упражнение на тему «будем честны». Куда уж честнее.

Пока сидел, на улице окончательно стемнело, это значит, дело к полуночи; в окнах соседнего дома загорелся свет, на улице – три бледно-лиловых, почти розовых фонаря, и все это было настолько невыносимо, что он наконец-то встал, сменил пропитавшуюся потом сорочку на первую попавшуюся чистую футболку и вышел. Не куда-то конкретно, а просто из дома. К маршруту сейчас было только одно требование: не в ту сторону, откуда пришел, потому что вряд ли мертвого кота успели убрать, а смотреть на него еще раз совершенно невыносимо. Даже хуже, чем на собственное зеркальное отражение, широкое, рыхлое лицо малоприятного перекормленного ушлепка, который скоро – любой человеческий срок – это «скоро» – бесславно умрет от какой-нибудь стариковской болезни, если очень повезет, то во сне или хотя бы как кот, внезапно, посреди улицы, даже не успев испугаться, но подобную привилегию еще поди заслужи.

Подумал, неожиданно спокойно, без злости, без тени обиды, даже почти без горечи: на самом деле совершенно неудивительно, что Эмма решила уйти от меня – вот такого. Я бы и сам от себя такого ушел, просто мне некуда, а ей – есть. Повезло.

Подумал, все так же спокойно и отстраненно, как будто с сегодняшнего утра успели пройти не часы, а годы: и что заказ мне в итоге не отдали, несмотря на клятвенные обещания, тоже неудивительно. Я же, положа руку на сердце, довольно плохой архитектор. Опытный, добросовестный и, как до сих пор казалось, с прекрасными связями, но совершенно неинтересный. Торговый центр на какой-нибудь дальней спальной окраине – мой потолок, причем не стеклянный, а бетонный, головой не пробьешь. Мантас, конечно, по-свински себя повел, ну и подумаешь, великое горе, минус старый приятель, не он первый, не он последний, мне не привыкать, а для дела так только лучше, он же и правда талантливый, в курсе всех новомодных тенденций, и к городскому пространству относится почти до смешного трепетно, в худшем случае просто ничего не испортит, пусть работает, к черту меня.

К черту меня совсем. Как того кота.

«К черту» – это оказалось в самый центр, в Старый город; черт, к слову, неплохо устроился: здесь били фонтаны, сияли разноцветные огни над летними верандами баров и ресторанов, звучала музыка, благоухали шипящие на грилях гамбургеры, пенилось пиво, лилось вино, смеялись собравшиеся за столами друзья, целовались юные пары, над полосатыми тентами с криком носились разбуженные светом и шумом птицы, даже ветер был по-настоящему свежим, как будто дул с моря, а не со стороны обмелевшей за жаркий июнь реки.

Чувствовал себя каким-то нелепым зомби, случайно забредшим на праздник торжествующей жизни, самым горемычным зомби на земле, лишенным даже последней радости живых мертвецов – аппетита. Унесите, пожалуйста, эти ваши мозги, мой голод ими не насытить, а того, что мне нужно, у вас самих нет, и не было никогда, и не будет; другое дело, что вы обнаружите эту недостачу несколько позже – завтра, через месяц или двадцать лет спустя. Вот тогда приходите, обнимемся, вместе поплачем об отсутствии хоть какого-то смысла нашего общего существования, которое – стремительный бег вниз, под гору, и невозможно ни остановиться, ни даже замедлить движение, разве что упасть немного раньше положенного, не добежав, вот вам и вся «свобода воли». То есть не вам, а нам.

Строго сказал себе: только не вздумай напиться по случаю вечера худшей пятницы в жизни, с горя нельзя, развезет. Самому же было бы противно смотреть, как рыдает над пятой по счету кружкой в пивной стареющий толстый дурак.

Придерживаться принятого решения оказалось несложно. Ему сейчас совсем не хотелось выходить из темноты на свет, садиться за стол, объясняться с официантом, слушать чужие разговоры, шутки и смех; когда захотел пить, заказал в одном уличном баре стакан газировки со льдом, и это оказалось почти физически больно – включиться в общий поток, быть замеченным и услышанным. Больше нигде не останавливался, но и обратно к дому не поворачивал, а кружил по Старому городу, выбирая самые тихие и темные улицы, где пока не открыли ни ресторанов, ни баров, ни клубов, у входов которых толпятся веселые клиенты, выскочившие покурить.

Понемногу становилось легче. Прогулки по Старому городу целительны – это он понял еще в юности, когда приехал в Вильнюс учиться и, можно сказать, влюбился в его узкие улицы, заброшенные храмы и заросшие мальвами проходные дворы; впрочем, «влюбился» – неточное определение, скорее был потрясен, обнаружив, каким красивым, оказывается, может быть почти полное отсутствие каких бы то ни было признаков красоты. Так до сих пор толком и не понял, чем его подкупил этот старый, но вовсе не древний, небрежно спланированный, неухоженный город, однако точно знал: от соприкосновения ног со здешними мостовыми любая душевная боль не то чтобы вовсе проходит, но становится вполне выносимой. Ну или просто пока слоняешься по улицам без толку и цели, успеваешь привыкнуть, что теперь всегда будет так.

Шляпа натурально свалилась ему на голову. Но не с небес, а с балкона на третьем этаже высокого старого дома. Расстояние вполне приличное, сам бы ни за что не сумел так ловко попасть оттуда шляпой в прохожего – чтобы она не просто упала в руки или стукнула по башке, а села на нее, как влитая.

Там, на балконе, вовсю веселилась не то компания временно падших ангелов-туристов, не то стая перелетных айтишников, сорвавшихся с цепи по случаю начала выходных; во всяком случае языков, вот так сразу, на слух, насчитал как минимум три – притом что они вообще почти ничего не говорили, только хохотали, радуясь меткому попаданию. Наконец один из весельчаков крикнул на таком типичном интернациональном английском, понятном всем на свете, кроме самих носителей языка: «Оставьте пока себе! Утром вернете!»

Дурацкая шутка. «Утром вернете»! Ага, уже побежал. Но когда стоишь на балконе веселый и пьяный от запахов летней ночи больше, чем от вина, в компании таких же беззаботных балбесов, любая дурацкая шутка кажется самой удачной в жизни, это он еще помнил. Когда-то сам так умел.

Ответил: «Ладно, договорились», – развернулся и пошел дальше, неторопливо, чтобы дать этим падшим-перелетным весельчакам возможность потребовать свою шляпу назад, но они только хохотали ему вслед и громко желали удачи. Звучало как издевательство, но ясно, что это они не со зла.

Свернув за угол, увидел свое отражение в зеркальной витрине, освещенной ярким фонарем, и обнаружил, что шляпа, во-первых, зеленая. А во-вторых, очень ему идет. Мягкая мясистая ряха внезапно стала вполне выразительным лицом, нос обрел не свойственную ему прежде четкость, а подбородок словно бы выдвинулся вперед. Ну и взгляд больше не казался затравленным; впрочем, он вообще никаким не казался, потому что глаза скрылись в тени шляпных полей. Неожиданное открытие. Никогда раньше не носил шляпы; получается, зря.

Стыдно признаться, но настроение после этого заметно поднялось. Хотя, казалось бы, что изменится от того, что ты стал чуть-чуть лучше выглядеть? Не настолько лучше, чтобы внезапно начать нравиться всем женщинам подряд, а ровно настолько, чтобы было не так противно, как раньше замечать себя в зеркалах. Правильный ответ: ничего не изменится. Даже Эмма не вернется; впрочем, вряд ли я ей теперь обрадуюсь, к черту Эмму, ушла – значит ушла. И все остальное к черту.

Но сердце все равно ликовало. Ничего удивительного, оно просто мышца, не наделенная даже подобием разума, ни одной чайной ложки мозга дотошные ученые там до сих пор не нашли, в этом вопросе им можно доверять.

Несколько кварталов прошел в состоянии идиотического довольства собой и даже, страшно сказать, жизнью в целом – оказывается, иногда свалившаяся на голову шляпа действует не хуже стакана водки. Просто удивительно, что такой сильный наркотик еще не запрещен какой-нибудь Европейской комиссией по безопасности всех от всего. Однако, обнаружив, что его снова мучает жажда, с досадой поморщился: возвращаться к яркой иллюминации, музыке и радостным голосам даже в шляпе совсем не хотелось. Подумал: мне бы сейчас просто воды, без всего остального, что к ней прилагается, то есть без праздника, шума и смеха. И вообще без людей.

И тут же споткнулся, вернее, врезался в стоящую прямо на тротуаре упаковку питьевой воды: шесть полуторалитровых бутылок, запечатанных в пластик, с прорезанной ручкой, чтобы было удобно нести. Больно ушиб лодыжку, но ладно, по крайней мере, не упал.

Стоял над этой упаковкой, растерянно оглядывался по сторонам в поисках ее владельца. Но на улице было пусто, и окна в домах темные, и единственные обнаруженные поблизости ворота во двор заперты на замок. И ни одного кафе или бара, даже закрытого. И никаких автомобилей, благо парковка в переулке запрещена.

Наконец решился – какого черта?! Невелика кража, вода стоит копейки, а я очень хочу пить. Вскрыл упаковку, вынул одну бутылку, остальные переставил поближе к стене, чтобы больше никто не споткнулся. Отвинтил крышку, пил так жадно, словно выбрался из пустыни. Выпил добрую половину бутылки, отдышался и только после этого наконец удивился: надо же, не успел подумать, что хочу воды, и она сразу же появилась – просто так, посреди улицы, без каких-либо очевидных причин. Удивительное происшествие, кто бы сказал – не поверил бы, но как не поверить, если вода – вот она.

Вода вдохновила его даже больше, чем привлекательность собственного отражения. Господи боже, как же все-таки мало надо человеку, чтобы воспрянуть духом: дурацкая шляпа, сброшенная с балкона, упаковка воды посреди тротуара, и вот мир уже кажется удивительным добрым местом, как в детстве, мало ли что моя жизнь рухнула буквально сегодня утром, сразу по всем фронтам.

Подумал: а может, и хорошо, что она наконец-то рухнула. Сам бы ни за что не решился ее развалить, а ведь, если начистоту, дурацкое было здание. Ничего удивительного, сам ее выстроил, а архитектор я и правда довольно хреновый, никакого воображения, пора бы это уже признать. Ладно, зато живой и даже не очень старый. И совершенно точно не умру этой ночью от жажды. От всего остального – вполне возможно, но не от жажды, нет.

Рассмеялся вслух, не стесняясь гипотетических случайных свидетелей его помрачения; впрочем, на улице по-прежнему было пусто, а в окнах темно.

Воду допил неподалеку от улицы Бокшто; он довольно часто ходил через этот квартал и всегда огорчался состоянию нескольких старых домов. Не благородная ветхость, присущая большинству закоулков Старого города, а настоящая мерзость запустения – полусгнившие пороги, ржавые куски железа вместо дверей, окна, кое-как заколоченные фанерой, сквозь щели сочится вонь стихийно возникшего внутри общественного сортира; нельзя так обращаться со старыми домами, вообще ни с чем и ни с кем так нельзя.

Проходя мимо, всегда невольно прикидывал, как здорово можно было бы это отремонтировать: аккуратно и бережно, без ярких пряничных красок, без блеска и лака, без вот этой истошно оранжевой новенькой черепицы. Так, чтобы казалось, будто ремонт был сделан примерно сто лет назад, просто потом время чудесным образом прекратило свою разрушительную деятельность, и все осталось как было, не стерлось и не потрескалось; в общем, долго объяснять, проще сделать, да кто же мне даст, у зданий есть собственники, а у собственников, похоже, нет денег даже на самый примитивный ремонт, так что и говорить тут не о чем, только мечтать.

И на этот раз привычно подумал: «Вот бы…» – и далее по тексту, эти его мечты о ремонте квартала были как давным-давно выученная наизусть поэма: произнесешь первую строчку, а дальше по накатанной, само. И только добравшись до обычного финального: «И чтобы без этой карамельной имитации якобы черепицы…» – осознал наконец, что уже какое-то время стоит возле свежеоштукатуренной светло-серой стены и растерянно гладит ее, как внезапно обретенную первую юношескую любовь, которую, с одной стороны, счастлив встретить и заключить в объятия, а с другой, совершенно непонятно, что теперь делать с таким подарком судьбы.

Ничего не сделал, конечно. Какое-то время молча разглядывал неожиданно похорошевший в точном соответствии с его идеальным планом квартал, а потом развернулся и пошел прочь. Ошарашенный и почему-то совершенно, без оговорок счастливый, хотя не далее как сегодня окончательно договорился с собой, что никакого счастья вообще не бывает, испытывать его – нелепый, недостойный мало-мальски мыслящего существа самообман. Впрочем, последовательность никогда не была его сильным местом, и это к лучшему, факт.

Шел, не разбирая дороги, чуть не упал, спускаясь с холма не по лестнице, как обычно, а по какой-то, прости господи, козьей тропе, но устоял на ногах, вышел к реке, сел на берегу, прямо в мокрую от росы траву. Отдышался, но в себя так и не пришел. Пожалел, что бросил курить. Отличный был способ быстро взять себя в руки; впрочем, говорят, все дело не то в сосательных движениях, возвращающих человека в золотой век раннего младенчества, не то просто в глубоких размеренных вдохах. Сорвал какой-то колосок, некоторое время сосал его, потом немного погрыз. Легкая травяная горечь и никакого душевного равновесия; впрочем, этого следовало ожидать.

Сидел, думал: что это вообще было? Там же… Нет, ну правда, я совершенно трезвый, даже пока не сонный и могу поклясться: сперва все выглядело обычно, то есть как всегда. Говорят, человек часто видит не то, что на самом деле показывают, а то, что заранее ожидает увидеть, мозг так устроен, сейчас много об этом пишут, вон даже до меня донеслось, хотя я не особенно интересуюсь всеми этими популярными открытиями в области устройства сознания. Но ладно, все-таки предположим: я привык, что там руины, и увидел руины, договорились, согласен. Но запах? Как быть с запахом? Сперва я его чувствовал, там довольно сильно воняло, что, в общем, понятно, в такую-то жару. А потом, когда я бродил, как дурак, от здания к зданию, мацая новенькую штукатурку, пахло только цветущей акацией, травами и речной водой – это я точно помню. Нос есть нос, глупо ему не верить, он никогда меня не подводил.

Подумал: а ведь перед этим была еще и вода. Целая упаковка, внезапно, посреди улицы, в тот самый момент, когда я захотел пить, это все-таки удивительно. Хотя теоретически, наверное, объяснимо. Было бы желание объяснять.

Голова кружилась от возбуждения, попробовал было прилечь, но оказалось очень уж мокро. И неудобно, потому что на голове… Ну елки, конечно. Дурацкая зеленая шляпа. Свалилась мне на голову, и сразу как понеслось… Неужели все дело в ней? Да ну, не может такого быть.

Не может? Тем лучше.

Волшебная шляпа, исполняющая желания, – именно то, что надо, чтобы быстро, безболезненно и даже не без некоторого удовольствия сойти с ума и забыть о своих настоящих проблемах. Самое время, когда, если не сейчас. А все-таки надо проверить эту гипотезу, благо никто не видит и не слышит, как взрослый, практически пожилой человек сидит на берегу реки и твердит вслух, на всякий случай обратив взор к светлому предрассветному небу: «Я хочу бургер. Нет, лучше бутылку вина. И красотку, готовую полюбить меня с первого взгляда. И, предположим, яхту… такую специальную яхту, способную плавать по нашим рекам, чего мелочиться, чудо, так чудо, пусть будет, хочу».

Но ничего, конечно, не произошло. Яхта не плюхнулась в бурые воды Вильняле с каких-нибудь обетованных небес, красотка не вылезла с треском из прибрежных кустов, и даже гамбургер не свалился в протянутую руку. И бокал не материализовался в другой. Обидно, но на самом деле не слишком: есть он совсем не хотел, а при мысли о вине почему-то слегка тошнило. И от влюбленной красотки не знал бы куда смыться, только ее не хватало сейчас. И яхту потребовал просто для смеху, никогда ими не интересовался, даже теоретически. Хорошо, что не получилось. Ну ее в пень.

Подумал: а все-таки жалко. Отличная была версия про волшебную шляпу. Милое, безобидное безумие и избыточные материальные блага в качестве побочного осложнения, мне бы вполне подошло.

Подумал: с другой стороны, настоящая волшебная шляпа, по идее, должна исполнять только искренние желания. Ее не обманешь. Пить-то я хотел по-настоящему. И квартал этот дурацкий хорошо отремонтировать – тоже. Он же каждый раз душу из меня вынимал своим жалким видом. А больше я сейчас, как назло, ничего не хочу.

Подумал, невесело усмехнувшись: а желаний при этом наверняка может быть только три. Таковы сказочные законы, мы все знаем их с детства. Два я уже израсходовал. Интересно – нет, правда же интересно – что еще можно ей заказать? Чтобы Эмма передумала и вернулась? Хорошая идея, только искренне захотеть, пожалуй, уже не получится. Что я буду с ней делать после всего, что услышал утром? Нет уж, вопрос закрыт. И с заказом вопрос тоже закрыт. Даже непонятно теперь, почему я так из-за него убивался. Всех денег не заработаешь, а мне давно пора взять передышку, я очень устал.

Подумал: а вот кот… И поспешно, как будто и правда верил в силу волшебной шляпы, добавил: только не воскрешать его, как у Кинга в «Кладбище домашних животных», не надо мне жизнерадостных трупов в моем переулке. Лучше просто все отменить, как будто ничего не случилось, как будто водитель успел свернуть на пустой тротуар и долго потом бранился, чуть не плача от облегчения, кричал шмыгнувшему в кусты коту: «Ах ты тупой засранец!» – а потом поехал дальше, взвинченный, но ужасно довольный собой. Я сам в таких случаях всегда бываю до смешного счастлив, потому что – ну все-таки жизнь. Что бы я сам о ней ни думал, а, как ни крути, драгоценность. Большая удача, если удается ее сохранить.