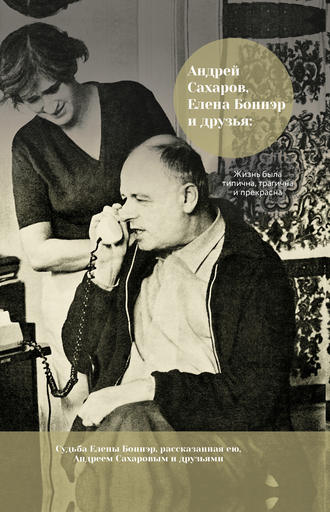

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна

* * *

Севка приехал в конце августа. Он позвонил. Я так разволновалась, услышав его голос, что он почувствовал мое волнение и спросил, что со мной. Потом я надела свое желтое платье. Мне очень хотелось вколоть в волосы цветок, как я делала, когда ходила с папой. Но я постеснялась. Мы встретились у аптеки и оба растерялись от радости и еще чего-то, что раньше так явно не присутствовало в нас…

Севка предложил пойти в школу. «Зачем?» Ответил, что так надо. По дороге он хвалил почему-то мою классную руководительницу – нашу математичку Александру Васильевну. Она и вправду была очень славной. А кроме нее и физика Николая Семеновича, у нас как-то не было учителей, которых есть чем вспомнить. Около школы Севка неожиданно сказал, чтобы я подождала его во дворе, потому что у него там дело, которое меня не касается. Я даже немного обиделась. Севка скоро вернулся чем-то довольный. Сказал, что видел Александру Васильевну, что она его спросила, приехала ли уже «коллегия адвокатов». Это она меня так прозвала за то, что я вечно ходила к ней канючить за кого-нибудь проштрафившегося. Иногда я делала это по собственному почину, иногда меня просил кто-нибудь из ребят, которым грозило наказание. Считалось, что я у нее «хожу в любимчиках». Может, так оно и было. Я сама замечала, что она как-то тепло ко мне относится и что это отношение не зависит от того, кто мои родители. Вообще-то у нас в школе было много ребят с родителями поважней моих.

До ленинградской школы мне было почти все равно, замечает ли меня учитель. Но, став «странной сиротой», я стала очень ценить тех, кто проявляет хоть каплю неформального внимания. Поэтому я очень любила учителя истории Мануса Моисеевича Нудельмана. Конечно, и потому, что в моей школьной жизни не было уроков интересней, чем его. И любила, уважала нашего директора Клавдию Васильевну Алексееву, хотя она вела самый пустой предмет из всех возможных – «Конституцию СССР и обществоведение». В 1938 году ввели плату за обучение в средней школе – 400 рублей в год. Я на полставки уборщицы зарабатывала 120 в месяц. Платить было не с чего. Я пришла к Клавдии Васильевне с заявлением об отчислении – собиралась идти в вечернюю школу. Их тогда стали кое-где открывать взамен упраздненных рабфаков. Клавдия Васильевна взяла у меня листок, посмотрела, встала из-за стола, плотно закрыла дверь своего кабинета и тихо сказала: «Неужели ты думаешь, что я собираюсь брать с тебя плату за обучение? Иди!». Чтобы освободиться от платы, надо было подавать заявление, которое рассматривал педсовет с участием комсорга. Теперь как-то забылось, что в 36-м году в школах ввели такую должность. Это всегда был взрослый человек, коммунист-комсомолец, который наблюдал за политико-моральным состоянием учеников и учителей. Отменили эту должность незадолго до войны, но в те годы это был самый страшный человек для всех в школе – явный представитель НКВД. Я заявления не подавала. Кто же платил за меня? Я думаю, что сама Клавдия Васильевна.

Потом мы гуляли, и Севка сказал, что в школе меня ожидает сюрприз. «Какой?» – спрашивала я. Но он дурачился и не отвечал. А когда мы прощались у колонны нашего мраморного подъезда и говорили о чем-то совсем другом, сказал: «Мы снова будем сидеть на одной парте. Как в третьем классе». – «Откуда ты знаешь?» – «Я просил Александру Васильевну перевести меня в ваш класс». – «И ты ей сказал, почему?» – «Да». – «Что ты ей сказал?» – «Какая разница. Ведь уже перевели». – «А Гога?» Севка грустно ответил: «С Гогой ничего не вышло. Он теперь вообще будет учиться далеко, на Каляевской. У них какое-то новое районирование школ. Александра Васильевна хотела его оставить в нашей, но ничего не вышло, потому что комсорг был против». Я снова ощутила, как несправедливо «о-н-и» (кто «они», я сказать не умела) относятся к Гоге. Но эти «о-н-и» было сродни Батаниным местоимениям – «они», «их», «вам» – которые она в сердцах употребляла в адрес мамы, папы и всех их партийных друзей-товарищей.

Начался какой-то странный учебный год. Просыпаясь утром, я как будто окуналась в праздник, который был постоянен и прерывался только на сон. Умывание, одевание, завтрак – все летело мимо меня, как молния. А потом летела я, зная, что на углу Горького и Глинищевского ждет Севка. А если его не было на этом углу, значит, он будет на углу Глинищевского и Пушкинской. Мы налетали друг на друга. А потом вихрем летел день: за партой рядом, уроки делать – у него или у меня – рядом, гулять со всеми ребятами и рядом, стихи, кружки, книги – рядом, рядом, рядом…

…Когда Гога, откинув голову на тонкой, как у младенца, шее, читал свои стихи, в комнате становилось тихо. Так внимательно, как Гогу, мы не слушали никого. Мне казалось, что Сева немного ему завидует. Но читал Сева стихи – и свои, и чужие – лучше Гоги. Теперь я уже любила авторское чтение и всякое «актерское» считала пошлостью. А Гога постепенно стал реже бывать с нами. Действительно, его новая школа была далеко. Он много занимался. Начал где-то подрабатывать. И влюбился. Надолго. На всю свою короткую жизнь. Девочка из новой его школы, удивительно стройная, рыжая, с розовым лицом и зелеными глазами, была победительно красива. И имя у нее было победное. Как-то года через два мы большой группой ездили купаться на водохранилище. Я лежала на песке и из-под ладони смотрела на Викторию, только что вылезшую из воды. Она была как статуя, которую окунули в расплавленное золото. Распущенные золотые волосы текли по плечам, а потом это нестерпимое свечение переходило на золотой пух рук, спины, ног. Все парни на берегу, как по команде «равняйсь», смотрели на нее. И среди них – наш Гога, длинный, тощий, с трогательно невзрослой шейкой. «Пусть недолго прожить…» Это и было недолго: в двадцать лет начальник штаба танкового полка капитан Георгий Рогачевский погиб на Курской дуге. Про Викторию я с юности ничего не слышала…

Иногда в вечернем маршруте вокруг Кремля начинались разговоры о политике. Ребята спорили. Страстно обсуждали. Шел процесс. Печатались речи Генерального прокурора. Резолюции митингов. Севка газет не читал и от этих разговоров уходил. Молчал. Шел. Посвистывал. Начинал читать стихи. Предлагал угадать, чьи. За ним на стихи переключались все. Я никогда не могла понять, действительно ли его не волнует все, что вокруг, или он не хочет это обсуждать. А за собой заметила, что не хочу больше читать газеты, слушать какие-то политинформации, вскрывать папины пакеты. Меня это ранит, разрушает то счастливое, праздничное чувство полета, с которым просыпаюсь по утрам и тороплюсь увидеть Севку. (Стр. 241–245)

* * *

Незадолго до Нового года (1937-го – Ред.) я пришла к Севке. Его не было на уроках, и я пришла, не позвонив. Он встретил меня как-то хмуро, молчал, не слушал, что я болтала. На вопрос, почему он не был в школе, сказал, что проспал. У Лиды в комнате было тихо. Я спросила Севку, где все. Он сказал, что мама уехала к Поступальским, а Сима[49] дома. «А Владимир Иванович[50]?» – «А Владимир Иванович арестован». Потом он сказал: «Между прочим, и Игорь тоже». – «Какой Игорь?» – «Ты что, дура? Не мой брат, а Поступальский». – «Тогда почему ты говоришь «между прочим»?» – «Потому что мама решила мне это не говорить». Потом он как-то грустно покривился и сказал: «Я подслушал…» И: «Вообще-то надо говорить не «между прочим», а «между прочими»». С этого момента мы с ним всегда об аресте кого-нибудь говорили только «между прочими» и имя. Позже, когда пришло время писем, так же объяснялись и в них.

Веселье в Севкином доме кончилось. Лида сразу из полненькой, веселой, нарядной девушки, какой она выглядела последние годы, снова превратилась в серьезную Севкину маму. Почти каждый день приходила Сима. Они там вдвоем пили чай, а нас не звали. Куда-то исчезли разложенные повсюду рукописи, и почему-то постоянно строчила машинка. Только не пишущая, а швейная. Лида шила. По-моему, это она так спасалась от беспокойства. Как мама, спустя много лет, уже когда у нас жил Андрей, если случалось что-то плохое, сразу начинала судорожно что-то вязать.

А в «Люксе» уже каждую ночь шуровали группы военных, приходящих арестовывать, и были слышны их громкие, хозяйские шаги. На лицах всех живущих в доме был отсвет обреченности. И у папы был такой же. Арестовали папу моей подружки с пятого этажа – Люси Черниной. Я ее успокаивала, что это же у всех. А она мне сказала; «А вот у тебя не арестовали». На что я ей ответила убежденно «арестуют», внутри себя скрывая безумную надежду, что, может, все-таки не арестуют. Мама Люси Черниной потом жила в одной комнатке с нашей мамой на нижнем этаже дворового «люксовского» флигеля, который почему-то назывался «нэпманским» (ирония от слова «нэпман»), куда «ссылали» с парадных этажей семьи арестованных – временно, потому что потом арестовывали жен. Маму арестовали на несколько дней раньше мамы Люси Черниной. Потом они встретились уже в АЛЖИРе – Акмолинском лагере жен изменников родины.

Севка чуть не каждый день сообщал мне новости про соседей и знакомых. Между прочими папа Юрки Селивановского. Между прочими папа Софы Беспаловой. Между прочими отчим Лены Берзинь. Между прочими князь. Князем он называл Святополк-Мирского[51], которого я часто видела у Лиды. Я ему в тон отвечала. Между прочими мама Елки. Между прочими папа Нади Суворовой. Между прочими папа Маргит Краевской. Между прочими Танев. Между прочими Попов. Между прочими… Между прочими… Было похоже на игру. И было так страшно. А потом мы как-то непонятно выходили из этого страха.

Почти каждый вечер по маминому пропуску, еще из МК, в театр. К Мейерхольду. В Камерный. К Вахтангову. Во МХАТ. К Коршу. У меня так красиво лежат волосы. Я тайком надеваю мамино темно-синее, почти черное, платье с белым круглым воротничком. Это про него Севка написал; «Что-то черное мне в память въелось, платье, волосы, не помню что…» И снова полет. Знакомый угол аптеки. Каток. Стихи…

Смена жильцов в доме происходила почти так же быстро, как и аресты, поэтому, видимо, общее число жильцов в нашем, таком красивом доме не уменьшалось. И что людей уводят, становилось обычным, привычным делом. Спокойно, ночью. В первую ее половину. Так что шаги, вскрикивания, иногда плач бывали слышны часов до трех ночи…

За столом папа внезапно спросил меня: «Ты что, без Севы жить не можешь?» Я почувствовала, что краснею, и опустила глаза в тарелку. «Ясно, – сказал папа. – А он без тебя?» Я собрала в себе все силы и ответила: «Тоже!», и папа сказал по-армянски: «Сирта ворканот шуша э чи сохана», и потом перевел: «Сердце как стеклянное, разобьешь, не починишь». Мама сказала: «Геворк…». Я перевела глаза на нее, ожидая, что сейчас она заведет свое: «Что ты говоришь при ребенке…». Но она, чуть улыбаясь, переводила взгляд с меня на папу и потом снова на него. А в глазах у нее, похоже, стояли слезы… (Стр. 246–251)

* * *

Моя любовная жизнь! Школьная жизнь! Но была еще и домашняя. Наш «Люкс» уже стал местом просто катастрофическим. Среди его пятисот с лишним «номеров» (так называли комнаты – по-гостиничному) чуть ли не на каждой третьей двери была страшная мета – сургучная печать. Воистину – Каинова! Или ее уже сняли, потому что въехал новый постоялец. Некоторые въезжали совсем ненадолго. Не успеешь приглядеться к новому лицу, как оно исчезает. А на дверях опять печать. Надо очень стараться, чтобы, когда видишь ее, заставить себя не видеть. Иначе невозможно жить с тем светом, который в тебе. Сразу сникаешь. Здороваешься с кем-то в лифте или коридоре. И хочешь – не хочешь, вдруг выпрыгивает мысль: «А когда его арестуют?» Или еще страшней: «Вдруг папу? Вдруг это будет завтра?».

Когда папу арестовали[52], нас сразу переселили из нашего четырехкомнатного «апартамента» в одну большую комнату окнами во двор на том же втором этаже. В «нэпманском» уже все было занято такими же «переселенцами». А на двери нашего номера появилась такая же печать. Она так и лезла в глаза, когда я проходила мимо. Там, за этой печатью, остались все книги, кроме детских. Их нам разрешил перетащить тот самый комендант, который когда-то изображал большую любовь к нашей семье. Остался и большой Батанин сундук, из которого она время от времени доставала серебряные вещи, чтобы снести в Торгсин, или какой-нибудь отрез, из которого папе надо было сшить «приличный костюм». Или мне шилась новая юбка из чего-то, добытого оттуда же. Этот сундук во время обыска запечатали, потому что у мамы не было ключей от него.

На следующий день приехала Батаня с Игорем. Наша домработница исчезла, потому что боялась, что ее «загребут» как монашку. Мы «переехали». И тут выяснилось, что в доме почти нет денег. Только немного у Батани, на которые она должна срочно ехать в Ленинград. Пришла (в эти же дни!) телеграмма, что у тети Любы[53] умер муж. Мама на вопрос о деньгах никак не реагировала. Она вообще после ареста папы первые дни ни на что не реагировала. А Батаня рассуждала о том, что кое-что из сундука можно было бы продать, но теперь все пропало. И книги можно бы продать, хотя с книгами плохо. Она говорила, что все «такие» теперь таскаются с книгами. И садилась на своего конька, начинала рассуждать, что «им» надо бы уметь смотреть хоть на два шага вперед. Что «все это» разумный человек должен был знать заранее и хоть о детях подумать. Потом она смотрела на маму и вдруг умолкала.

А я придумала, как вернуть вещи. Но сказать боялась. Я пошла к нашим соседям из номера восемь. Сунаркин папа был арестован чуть раньше нашего, и они собирались куда-то уезжать (не успели, потому что еще через пару дней арестовали ее маму, а саму Сунарку забрали в детский дом). У них в комнате был балкон, на который выходило окно моей комнаты. Я договорилась с соседкой. Потом вечером привела Мику и Борю Баринова. Мы часа два кантовались где-то в необъятных коридорах нашего дома. А когда жизнь в доме замерла, пришли к Сунарке, через балкон влезли в нашу квартиру. И стали таскать книги – на балкон, потом в комнату, потом на цыпочках, бегом по коридору к нам. Потом мы тем же путем волокли сундук. Я думала, что мальчики с этим не справятся, такой он был неподъемный и никуда не пролезающий. Но пролез! Мы только продавили одно стекло. Я страшно испугалась, когда раздался звон. Но прохожих на улице не было, а в доме никто, видимо, не услышал. Батаня смотрела на всю эту процедуру тревожно, но не осуждающе. Мама продолжала молчать. Потные усталые мальчики собрались уходить. Я их вывела по черной лестнице во двор и вернулась. Мама опять молчала. Батаня сказала мне «умница» и дала сверточек, чтобы я выбросила в общее ведро на общей кухне. Я спросила, что в нем. Батаня не ответила, только взглядом показала на сундук. На нем уже не было трех бордово-коричневых печатей. Сундук как сундук – ничего особенного. Крепкий.

Прожил с нами в Ленинграде. Приехал в Москву снова. Всегда стоял у мамы в комнате. Теперь стоит у меня. Кто-то недавно сказал, что его давно пора выбросить. Ни за что! Во-первых: он, может, еще из Батаниного приданого. Во-вторых, свидетель, неживой, но свидетель.

Общее количество детей в «Люксе» уменьшалось не так быстро, как уводили взрослых. Семью перемещали в дворовый, «нэпманский» флигель. Спустя какое-то время обычно арестовывали маму. Потом ребенка увозили в детдом. Или его забирали родственники. А те, кто постарше – ну, вроде меня – обычно быстро сами куда-то уезжали. И иногда среди подростков шепотом звучал вопрос; «Ты не знаешь, куда смотался…» – далее шло имя, иногда русское, чаще иностранное. Так я спрашивала, куда смоталась Люся Чернина, и мне кто-то через чью-то еще не арестованную маму передал ее адрес. Она смоталась в Сталинград к тете. Я переписывалась с ней до войны и потом еще целый военный год, пока не получила сообщение, что «санинструктор Людмила Чернина пала смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины…». В Сталинграде! Люсина мама была вместе с моей в лагере. И потом я узнала, что Люся у них была приемная – детдомовская, любимая приемными, бездетными родителями. И умерла, не зная, что она – приемыш… (стр. 265–266)

* * *

Приближалось Первое мая. В газете вместе с первомайскими призывами, гневными осуждениями и призывами к усилению бдительности, вместе с «Ежовыми рукавицами» появилась статья о премьере во МХАТе «Анны Карениной». Об этом говорили дома, говорили в школе, говорили на люксовской коммунальной кухне. Говорили так много, видимо потому, что это событие давало возможность какой-то передышки во всем, что ежедневно взваливалось на людей, когда они смотрели газету. Газет не надо смотреть! Я, с декабря 34-го став «газетчицей», открыла эту истину для себя в середине 36-го – после смерти Горького. Не открывать! Даже несмотря на Испанию. Про Испанию где-нибудь да услышишь или надо поглядеть в папиных курьерских конвертах.

Так много кругом было разговоров про «Анну Каренину», что я срочно стала читать. До этого читала только «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Войну и мир» и «Хаджи-Мурата».

Вспомнилось. Моя Таня читала «Войну и мир». Лет в пятнадцать. Летом. В Переделкино. Пришел Виктор Борисович Шкловский[54]. Взглянул. Сказал: «Какое счастье – читать «Войну и мир» первый раз». А Егорка однажды спросил: «Кто это Аня Каренина, парашютистка, что ли? Или она как Паша Ангелина?». (стр. 268–269)

* * *

Первого Мая 1937 года. На улице Горького из верных радиораструбов неслась музыка, развевались флаги и шли улыбающиеся люди. Мимо меня прошла, смеясь, группа парней и девушек с большими бумажными маками. Я стала смеяться с ними вместе. И бегом понеслась к школе. Во дворе школы было много ребят. Все оделись почти по-летнему, но даже на солнце пробирала дрожь от холодного ветра. Девочки ежились, прыгали, толкались. Мальчики, как бы греясь, обнимали их. Севка обнял меня. И было это очень просто, хотя и на виду у всей школы. Когда строились в колонну, Александра Васильевна, проходя мимо нас, улыбнулась и сказала: «Голубки мои, мало вам за партой ворковать?». И Севка ответил: «Ну, конечно, мало, Александра Василька».

Потом школа пошла. Нам идти было близко, ведь мы всего в десяти минутах ходьбы от мавзолея. Мне кажется, наша школа была самой центральной в Москве. Ближе я не знаю. Но идти все равно получалось долго, потому что в те годы на демонстрацию ходило много народу. И кажется, всем, а не только школьникам, бывало весело. И всем хотелось увидеть вождей на мавзолее. Тогда мы все их знали в лицо. От узнаваемости лиц казалось, что они очень свои, как друзья или родные. Уже много лет не только я, но и многие вокруг знают только одно лицо, может, два. Да и то спустя несколько лет лица эти забываются. Я, например, помню Хрущева, Брежнева, Андропова, а уже Черненко – нет. И конечно, покажи, так не узнаю лиц тех, кто был в Политбюро в их времена. Хорошие или плохие, даже страшные, но какие-то все скоропреходящие. Так и хочется написать – «скоропортящиеся». А тогда замирало внутри от волнения, что сейчас увижу Сталина, Ворошилова, Буденного, конечно, Ежова (как же, мамин приятель, говорят, у него на столе стояла одно время фотография нас с Егоркой. Того времени, когда мы были маленькими ленинградцами). А жена его еще со времен Одессы была приятельницей Багрицкого – совсем свои люди! И все остальные на мавзолее. И совершенная уверенность, что не только тебе, а всем, кто шагает рядом, размахивает флагами, флажками, искусственными цветами, несет тяжелые транспаранты, истово выкрикивает лозунги – всем радостно видеть эту группу людей на правом крыле мавзолея. И я про себя (Бог ты мой – маленькая дурочка, недоросль!) повторяла: «Сильнее и чище нельзя причаститься к великому чувству (или слову – память подводит!) по имени класс». И чуть колыхалась досада, что я люблю Маяковского, а идущий рядом, сжимающий мою руку Севка – нет. Ведь сказано (и кем!) «…был и остается…»[55]. И еще на то, что я все-таки революционная и партийная, а мой (уже давно я говорила «мой») Севка – нет.

После демонстрации, перейдя Москва-реку, обычно все разбредались кто куда, потому что на нашу сторону, пока не кончится демонстрация, вернуться нельзя. Она будет долгая, часов до четырех-пяти. Всем хочется пройти по Красной площади и увидеть вождей. А народу – трудящихся – в Москве много. После демонстрации я всегда шла к Мусе Лускиной[56] в Дом правительства, обедала там и спала, пока нельзя пройти домой. В этот раз со мной пошел Севка. Муси, Вани и Вилена не было. Был только их младший сын, которого они родили, пока проводили коллективизацию в ЦЧО, и их домработница. Она нас накормила. И мы пошли на Воробьевы горы. Ушли далеко, далеко, где был уже не парк, а лес. Листвы на деревьях еще нет, но почки, если растереть пальцами, были липкие, душистые. И много-много подснежников. Белые островки на еще темной, влажной земле. И мы нашли новое место, где не страшно целоваться. Оказывается, в лесу тоже хорошо. Не только на крыше. (стр. 271–272)

* * *

27-го мая был последний экзамен. Моя подгруппа сдавала его с часу дня. Утром, когда мама уже ушла, мы завтракали вдвоем с папой. Потом он что-то писал и рылся в ящике стола. Потом собрался уходить. В светлом костюме и белой рубашке-косоворотке с маленькой вышивкой по вороту и там, где идут пуговицы. Он заглянул ко мне в комнату, улыбнулся и сказал: «Ну что, Кармен-Джульетта, ни пуха, ни пера! А ты не знаешь, где взять пару чистых носовых платка?» – «Платков, – поправила его я и засмеялась. – Опять падежов не знаешь!» Потом достала ему платки – он любил, чтобы было два – по платку с каждой стороны. У него сегодня живот не болит, подумалось мне. А он повторил; «Ну, ни пуха, ни пера!» И ушел, молодой, красивый, такой весь ладный.

А я пошла в школу, не торопясь. До часу дня времени было много, и можно было еще раз вдолбить Елке ответы на все вопросы. Мы с ней всегда сдавали в одной половине класса. Я на «Б», а она на «Д». Я легко ответила на свой билет, получила свой «оч. хор»…

С разбега я дернула нашу дверь. Она оказалась запертой… В коридор выглянула Монаха[57]. Я, удивленная, что дверь была закрыта, когда она дома, вошла в переднюю. И… И спустилась с небес на землю. Рядом с Монахой стоял военный, другой был виден в раскрытую дверь столовой. Он сидел за папиным шахматным столиком. Монаха молчала. Да мне и не надо было что-то объяснять. Все и так было ясно. Просто это пришло к нам… Пришло! Кто? Папа или мама?

Я прошла в столовую и мимо продолжавшего неподвижно сидеть военного в открытую дверь маминой комнаты. За папиным столом военный что-то писал. В эркере стоял и смотрел в окно другой. В книжном шкафу рылся третий. А мама сидела на кровати, стоявшей у левой стены. Прямая. Чуть наклонившись вперед. Наверно, на кровати по-другому долго сидеть неудобно. Ее руки, согнутые в локтях, со сжатыми в кулаки ладонями, были прижаты к плечам. Казалось, она стягивает на себе какую-то невидимую шаль. Волосы были растрепаны и потому более кудрявые, чем всегда. А лицо… Лицо… Смотреть в него было невыносимо. Больно. Хотелось кричать. Она была бледна. Бледней простыни, которая выглядывала из-под края загнувшегося одеяла. Ярко-синяя мужская рубашка, та, что папе подарила Долорес[58], бросала на белое ее лицо синеватый отсвет. «Почему она в шерстяной рубашке, когда сегодня так тепло», – мелькнула у меня какая-то совсем лишняя мысль. Я сделала шаг к ней, но споткнулась о лежащие на полу книги и посмотрела вниз. А когда подняла глаза, мамин взгляд меня остановил. Он был как стена. Как приказ. Я не могла ослушаться. Она смотрела на меня долго. «Прощается, – подумала я. – И боится, что я расплачусь. Тогда и она тоже…» Домыслить я себе не разрешила. И тут мама сказала спокойно, только голос был, может, чуть громче, такой, когда стараются говорить ясно: «Иди к себе» и, наверно, чтобы я ничего не смогла сказать, ничего сделать, а главное – ринуться к ней, прижаться, отвела от меня взгляд…

На кухне сидела Монаха. На коленях – сжатые в кулаки кисти рук. Лицо наклонено вниз. «Может, она молится?» – подумала я, когда она подняла лицо и странно посмотрела на меня. Я попросила у нее чаю, она налила. Достала хлеб, масло, сыр и холодные котлетки. Я стала быстро есть. А ее попросила сделать бутерброды и заварить хороший чай для мамы. «Пожалуйста, как для папы!» Монаха от этого слова вздрогнула и с испугом посмотрела на меня… Хождение мимо этих двух неподвижных истуканов в передней и столовой – один сидит, другой стоит – было неприятно, даже страшно. Я преодолела страх, но когда стакан был снова в руке, услышала, как ложка стучит о край стакана. Мама сидела в той же позе. Она посмотрела на меня и протянула руку. Мне показалось, что ко мне. Но она положила раскрытую ладонь на стакан, как будто греет ее. Потом стала тихо гладить подстаканник. Я почувствовала, что могу заплакать. Наверно, и мама это ощутила, потому что другой рукой чуть оттолкнула меня и сказала: «Люся-джан, иди к себе». Я поняла, что она боится моих слез. Или, может, своих? Никогда она меня так не называла. Я тогда же поняла, мгновенно, что ей просто хотелось сказать папино слово. Я пошла к себе, хотя нестерпимо хотелось сесть рядом, прижаться, плакать…

Послышались шаги. В столовую вышел главный, за ним мама, последним шел тот, что рылся в книгах. «Сейчас они ее уведут!» – и я бросилась к маме. Она опять только взглядом остановила меня и спросила: «Можно к тебе?» «Господи, что она…», – не успела я додумать, как главный вошел в мою комнату и за ним тот, что шел сзади мамы. Этот сразу повернулся к стеллажу, который стоял у стенки слева от двери, и, пригнувшись, стал водить пальцами по корешкам, не вынимая книг. Потом вытащил Маяковского и стал трясти из него на стол бумажки – это я что-то писала, проверяя, запомнила ли разбивку на строчки. Главный сел к столу. Мой стол был небольшой, два ящичка, один узкий, другой пошире, но они глубоко уходили вниз, так что я последний год уже стукалась о них коленками. Он двумя руками сразу выдвинул ящики и стал рыться, как-то противно, сразу в двух. Там были какие-то коробки с красками, тетрадки, пенал, тоненькая пачка писем Севы, перехваченная розовой резинкой. Он поддел ее указательным пальцем, согнутым в крючок, и она сразу соскользнула. Отчего-то это было больно. Потом он вынул снизу общую тетрадь в синей обложке – мой дневник. Я импульсивно ринулась к нему и вырвала: «Мой дневник. Дневник. Не дам». Он протянул руку ко мне. Всем лицом, но вроде как без глаз, уставился в меня. Вровень со мной. «Почему они все низкие? Недомерки какие-то…» – мелькнуло в голове. У нас все родные и друзья были высокие. Да и в коминтерновских коридорах низких было мало. Потом его лицо перекосилось злостью или улыбкой – я не поняла, и он сказал: «А мне и не надо». И повернулся, окидывая взглядом комнату. Я стала смотреть вслед за ним. И во мне появилось ощущение, что это уже не моя комната…

Главный приподнял край плахты, и открылись три сундучных замка. От одного, что посредине, ключ был довольно увесистый, и когда Батаня поворачивала его, появлялся приятный, но громкий звук звонка – как в дверь. Боковые замки открывались плоским ключом причудливой формы. «Ключи?» – повернулся главный к маме. – «Это сундук моей мамы. Ключи у нее». – «Ну что, ломать?» – спросил он неизвестно у кого. Тот, что рылся в книгах, сказал: «А сундучок хороший». «Запечатать», – сказал главный… Он положил печать в карман, застегнул его. Бросил белоглазому: «Книжные шкафы тоже припечатать». И пошел на нас с мамой. Мы отодвинулись от двери. Проходя мимо, он снова приблизил ко мне свое безглазое лицо, перекосился и сказал: «Вот и все, а ты боялась!» Я уже слышала несколько раз эти слова и, не совсем понимая, прозревала их непристойный смысл. Я почувствовала, что краснею.

Но тут мама сказала: «Люся, я договорилась с товарищами. Ты сейчас пойдешь…», – она назвала имя своей подруги. «С кем – я была так ошеломлена словом «товарищи», что до меня не сразу дошло, что она от меня хочет. – Нет. Никуда я не пойду. Не пойду». – «Люся, мы не будем сегодня спорить. Пожалуйста. Я прошу тебя. Надень вязанку, наверное, уже прохладно», – закончила мама…

Очнулась я на улице от холода. Я прижала коленкой к витрине галантереи, где всегда покупала себе ленты, книгу и тетрадь и натянула на себя кофточку. Теплей мне не стало. Дошла до Пушкинской-Страстной. Села на «Аннушку». Кажется, я доехала очень быстро, даже проехала одну остановку, потому что вдруг увидела, что за окном проплывает знакомый дом. Вышла из трамвая и пошла в другую сторону. Ни к кому. Я пошла на бульвар… Так я дошла до Страстного бульвара, который тогда стал официально называться Детский парк Свердловского района. Я села на лавочку… И плакала, и плакала. Потом стала думать. Что теперь делать? Что будет с мамой? С папой? Неужели я их никогда не увижу? Мамочка… Папа… Мой Алиханов. Может, мне надо смываться? Нет, я не могу смыться без Севки. И Егорка, Батаня. Надо идти домой. Я ведь даже не знаю, арестованы они или нет. Кто? Только мама? Только папа? Оба? Что делать? Я подняла лицо от подола, и посмотрела вокруг. Может, я искала помощи, совета у деревьев, в темных окнах домов.

Вдруг от земли мне в глаза ударил какой-то блеск. Лучик. Я встала и пошла на него. На земле лежало маленькое золотое сердечко. Может, оно и не было золотым, просто золотого цвета. У меня никогда не было украшений, и у мамы тоже. Я ничего в этом не понимала. Наверно, его потеряла та веселая девушка. Или другая. Я решила, что, может, кто-нибудь за ним придет. Снова села на свою лавочку и сидела, положив сердечко на раскрытую, вытянутую ладонь. Хозяйка будет проходить и увидит. Я любовалась им. Оно было такое трогательное. Может, я задремала. Только неожиданно заметила, что небо стало светлей. И стало холодно. Второй рассвет в моей жизни. Тот тоже был в конце мая, год назад, когда мы ехали на рыбалку на Сенежское озеро. Но вдруг показалось, что это было в другом мире, в другом времени. В другую эру. Потом мы с Севой так и будем говорить: «Все, что было раньше – до нашей эры». «Наша эра» началась летом 37-го. А сердечко так и лежало на моей ладони. Его хозяйка не пришла. Я зажала ладонь. Сердечко стало моим. Потом перешло к Тане. Все уходит! Проходит! Почему-то остаются вещи. Даже такие маленькие. Кажется, это называется «материальная культура». Я встала и пошла домой. Выйдя на Пушкинскую, я поняла, что еще очень рано. Людей не было. Дошла до нашей парадной. Толкнула дверь. Она оказалась запертой. Я не стала звонить. Подумала – вдруг папа вернулся? Зачем их будить? И потом – если я приду так рано, они поймут, что я не ночевала у Ани. Я перешла улицу и пошла по Леонтьевскому переулку. Как он теперь называется? Потом вышла на Герцена, свернула на бульвар и, медленно пройдя его, вышла к Пушкину. «Пушкин, тайную свободу…». Ах, как хорошо, что мы уже знали Блока. Что стихи живут в нас. Что они помогают. Я больше не чувствовала себя заразной. И ничего я не стеснялась. Было очень горько. И страшно. Но по-другому. Страшно не этих белоглазых и безглазых. Страшно узнать, что с мамой и папой. Но надо. И у меня еще есть Егорка. Я стала другой. И детство мое кончилось. В ночь с 27 на 28 мая 1937 года, на московском бульварном кольце, у памятника Пушкина…