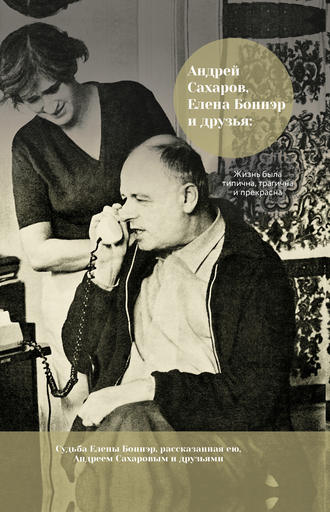

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна

Несмотря на то, что почти 20 лет Сахаровы жили без церковного брака, родители Ивана Николаевича тепло и очень уважительно относились к Марии Петровне и трогательно нежно к их детям.

Жили Сахаровы все годы в центре Москвы, в ее Тверской и Арбатской части, сменив между 1886 и 1910 годами десять квартир, когда, наконец, обосновались в Гранатном переулке, д. 3, занимая квартиру из 6-ти комнат – 2-й этаж небольшого особняка. Дом принадлежал Моисею Соломоновичу Гольденвейзеру, юрисконсульту банка Полякова, знакомому Ивана Николаевича Сахарова по московской адвокатуре. Но с Александром Борисовичем Гольденвейзером семья Сахаровых познакомилась позже, когда Дмитрий Иванович стал женихом Екатерины Алексеевны Софиано.

После революции квартира в Гранатном стала коммунальной. В годы детства и юности Андрея Сахарова в ней жили и вели раздельное хозяйство шесть семей: сама Мария Петровна, семьи трех ее сыновей и две посторонние семьи. В 1941 году во время первых немецких бомбежек Москвы в дом попала бомба и всех жильцов расселили в другие дома. Родители Андрея Дмитриевича получили комнату в коммунальной квартире на Спиридоньевской улице. После войны дом в Гранатном был восстановлен, и в настоящее время в нем находится отделение милиции…

<…> Для читателя может показаться необъяснимым, почему об одних людях я пишу очень подробно, а других только упоминаю. Эта непропорциональность – следствие того, что о людях, попавших в зону внимания полицейских органов как в Российской империи, так и в СССР, сохранилось множество архивных документов, и они раскрывают не только обстоятельства следствия или надзора, но в значительной мере личность человека…

Отец Андрея Сахарова, Дмитрий Иванович, окончил гимназию в 1907 году и поступил на медицинский факультет Московского университета, но в мае 1908 года подал прошение о переводе на естественное отделение физико-математического факультета по специальности “физико-химия”, где и продолжил образование. В марте 1911 года он был исключен из университета за участие в студенческих сходках, но, видимо, “участие” не было значительным, т. к. в мае был восстановлен. Он окончил университет весной 1912 года и начал учительскую деятельность. Однако, ощутив недостаточность педагогической подготовки, поступил в Педагогический институт им. Павла Григорьевича Шелапутина (частное учебное заведение, основанное на средства Шелапутина специально для подготовки к педагогической деятельности выпускников университетов) и через два года закончил его.

Дмитрий Иванович много лет плодотворно работал в Педагогическом институте им. Ленина (ныне Педагогический университет), но 15 апреля 1948 года уволился по собственному желанию. Причина была глубоко личная… Позже Дмитрий Иванович перешел на работу в Областной педагогический институт им. Крупской. Весной 1956 года кафедра физики Областного института ходатайствовала перед Высшей аттестационной комиссией Министерства высшего образования СССР о присуждении доценту, кандидату педагогических наук Д. И. Сахарову ученой степени доктора педагогических наук… Более тридцати лет Д. И. Сахаров успешно разрабатывает наиболее трудные и сложные проблемы методики преподавания физики. В многочисленных статьях, помещаемых в методических журналах, Д.И. подвергал тонкому анализу многие традиционные трактовки программных тем, вскрывая их неполноту, неточность, а иногда и ошибочность и устанавливая новые, вполне научные подходы к объяснению и изложению <…> вопросов курса физики как в средней школе, так и в ВУЗах. <…> Каждый из составленных Д. И. Сахаровым учебников <…> отличается свойственной Д. И. как оригинальному методисту особенностью в краткой форме, отчетливо, ясно, доходчиво излагать идеи современной науки. <…> Д. И. является соучастником большого шеститомного труда “Физический эксперимент в школе”, представляющего собой исключительное явление в соответствующей мировой литературе <…> Талантливость в постановке физических вопросов и оригинальность в разрешении их с особым блеском проявились в составленном Д. И. задачнике <…> К перечислению крупных научно-методических трудов Д. И. нельзя не присоединить научно-популярные сочинения его <…> являющиеся образцом научной популяризации <…> Д. И. Сахаров имеет многолетний опыт преподавания в школе и в ВУЗах. Он преподавал в Коммунистическом Университете им. Свердлова, в Промышленной Академии, в Московских педагогических институтах <…>».

Мне остается добавить к этому только слова, которые Андрей Дмитриевич Сахаров не написал, но неоднократно повторял: “Физиком меня сделал папа, а то Бог знает куда бы меня занесло!”.

Заканчивая эту работу, я испытываю противоречивые чувства. Трудно написать “Конец” – архивные, книжные, эпистолярные находки невозможно исчерпать полностью.

Потом – я так привыкла к тем давно покинувшим наш мир людям, о которых писала, что надо постоянно себе напоминать: я их не знала, они возникли из шелеста страниц, числящихся по разным фондам и описям, с пожелтевших листов еще не оприходованных в архивах писем и дневников. Почему же мне будет их недоставать?

В-третьих, и это серьезней моих сантиментов, я не хочу, чтобы эта работа воспринималась как поиск родовитости (нынче такой модный). Я рада, что предки Андрея Дмитриевича: золотоордынские, сербские князья, российские столбовые, польские и греческие дворяне – все идут по женской, материнской линии и потому, по старому российскому закону, он им не наследник. Но это никак не умаляет памяти о них!

И в-четвертых, думается, этой работой мне удалось еще раз показать (пусть дилетантски): “Что есть русский?” Немец, поляк, грек, серб, татарин – это от матери. Но кто был Василий – прапрапрапрадед Сахарова – отец бесфамильного сельского священника о. Иосифа Васильевича – росс или мордвин, пришедший в арзамасские земли?

А может, было бы время, удалось бы найти и еще какие-нибудь корни. Ведь не один только прапрадед Сахарова о. Иоанн Иосифович обращал иноверцев в православие, делалось это и в XVIII веке. И очень поощрялось после восшествия на престол Екатерины Второй. Так что, может, и найдутся! Ведь два года назад, готовя к публикации первый вариант этих заметок, я почти не надеялась отыскать в родословной Сахарова след пушкинской “маленькой гречанки”, но он будто сам нашелся. И неизъяснимо тепло от сознания: не пропала она, не исчезла – вышла замуж, родила пятерых детей и где-то в нашем мире – далеко ли? близко ли? – живут ее потомки.

С Родоес Софианос начинала я розыск – ею и закончу. В память о ее внучатом племяннике – Андрее Сахарове. <…>[159]

Москва – Бостон

1991–1995 гг.»

1997. Презентация двухтомника «Воспоминаний» А.Д. Сахарова [3,4]. Участие в опросе журнала «Знамя» на тему «Диссиденты о диссидентстве».

1998. Организация и проведение международной конференции к 30-летнему юбилею выхода в свет работы А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе…» (см. [14]). Участие в работе правозащитной конференции «Кризис отношений личности и государства». Образование на базе Фонда Андрея Сахарова объединения правозащитных организаций «Общее действие». Выступления в печати по проблеме проведения Учредительного собрания и обсуждения «национальной идеи России».

1999. Дача показаний о второй чеченской войне на слушаниях Комитета по иностранным делам сената США.

2000. Выступления в печати о Чечне, о деле А. Бабицкого, о президенте В. Путине. Выдвижение Андрея Бабицкого на международную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Получение премии имени Ханны Арендт «За политическое мышление» Фонда имени Г. Белля.

2001. Приветствие Всероссийскому чрезвычайному Съезду в защиту прав человека (январь). Публикации в печати о захвате НТВ, о террористическом акте в США 11 сентября, о «Гражданском форуме», организованном Администрацией президента РФ (декабрь). Участие в работе Российского общенационального комитета «За прекращение войны и установление мира в Чеченской республике». Организация и участие в работе Второго международного Сахаровского конгресса в интернете.

2002. Издание первой части «Летописи жизни Андрея Дмитриевича Сахарова». Публикации в печати по «делу Г. Пасько» и «делу А. Щаранского», обращения к президенту РФ и международной общественности о прекращении войны в Чечне, о террористах-камикадзе. Участие в виртуальном дискуссионном «Сахаровском конгресс-холле».

Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр

2004–2006. Подготовка, написание комментариев и статьи «До дневников» [6] и издание «Дневников» А.Д. Сахарова [5]: «Наверное, я должна была начать работу с Дневниками сразу после смерти Андрея, когда впервые прочла их не по кусочкам, как повседневное чтение, которое Андрей вменял мне в обязанность, а как единый неразрывный поток нашей жизни. Но это было так трудно, так больно и психологически, и физически, что у меня не хватило сил преодолеть эту боль. Преодоление ее растянулось на долгих 11 лет…» – См. полностью в приложении 11.

2006–2011. По состоянию здоровья (сердце) живет в США. Выступает по актуальным общественным вопросам.

Ск. 18 июня 2011 г. По воле Е.Г. Боннэр ее прах захоронен на Востряковском кладбище в Москве рядом с А.Д. Сахаровым, ее матерью Р.Г. Боннэр и братом И.Г. Алихановым.

Раздел II

Воспоминания друзей

Вместо введения: Речь С.А. Ковалева в связи с присуждением Е.Г. Боннэр премии имени Ханны Арендт[160]

25 ноября 2000 г., Бремен

Сегодня мне предоставлена великая честь представить вам лауреата премии имени Ханны Арендт – моего давнего друга, давнего единомышленника в принципиальных, мировоззренческих убеждениях и столь же давнего оппонента в иных деталях Елену Боннэр.

Премия, которая сегодня вручается, носит имя выдающейся мыслительницы XX века. Но Ханна Арендт – не просто философ и социолог. И не просто антифашист. Ханна Арендт – это героиня, сумевшая назвать по имени зло, неведомое доселе, зло, внезапно выползшее из глубин человеческой истории – или из глубин человеческой психики? – и едва не погубившее род людской. А историки культуры хорошо знают, что химеры, порождаемые коллективным бессознательным черпают свою силу в ложных самоназваниях, и что окликнуть по имени злого демона значит наполовину победить его.

За работой, середина 1990-х.

Елена Боннэр – не философ и не социолог. Это просто женщина, всю жизнь пристально и без страха смотревшая в глаза злу, которое даже нельзя назвать нечеловеческим, – оно много хуже. Обольщаются те художники, поэты и мыслители, которых завораживает ледяной блеск тоталитарных эстетик, которые начинают – кто с ужасом, а кто и с восхищением, – видеть в них инфернальное начало. Зло тоталитаризма – это зло человеческое, слишком человеческое. И кто, как не лауреат премии Ханны Арендт, способен это подтвердить!

Елене Боннэр было всего четырнадцать лет, когда монстр тоталитаризма убил ее горячо любимого отца и на многие годы лишил ее матери. Это стало ее первой схваткой, первым неравным боем. Злом оказалось почти все, что окружало подростка, все то, что она с колыбели привыкла считать родным, естественным, надежным, своим. Через это потрясение, через внезапное выворачивание наизнанку привычной реальности, через гримасу необъяснимой и бессмысленной жестокости, искажающей лицо окружающего мира, через крушение пусть иллюзорного, но привычного благополучия пришлось пройти сотням тысяч людей ее поколения и ее судьбы. Не все выдержали это испытание, многие сломались, дали себя запугать раз и навсегда, кое-кто спасался ценой предательства своих близких. Люся Боннэр не сломалась, она сумела сохранить себя и отстроить заново свою судьбу, утвердить в своей душе иные, лучшие ценности, составленные не из громких фраз, а из простых человеческих чувств – любви, верности близким, ощущения права и правды искусства. Монстр мог поломать ей жизнь, но не сумел искалечить ее душу. Как все это происходило, можно прочесть в автобиографической книге Боннэр «Дочки-матери», на мой взгляд, лучшей из всех замечательных книг, которые она написала.

Восемнадцатилетней девушкой ей довелось сражаться с другой ипостасью дракона – германским нацизмом. Она стала солдатом, сражалась, дважды была ранена, – и победила. Но эта победа, которой Елена Боннэр отдала лучшие годы молодости и изрядный кусок здоровья, победа, плодами которой по сей день наслаждается Европа, была украдена Сталиным у народов России, Советского Союза и советского блока.

Елена Боннэр, как и я, помнит жестокую стужу позднего сталинизма, когда дряхлеющий диктатор полумира придумывал все новые и все более унизительные способы заставить своих подданных принести ему клятву верности «на крови». Чтобы спастись и выжить, надо было постоянно свидетельствовать свою лояльность, клеймя других, тех, кто был назначен на роль очередной жертвы. И едва ли не больше жизней было сломано духовно, в кампаниях всенародного осуждения музыки Шостаковича, прозы Зощенко, поэзии Ахматовой, современной генетики и так далее, чем в прямом физическом насилии эпохи большого террора. Впрочем, и прямое насилие в послевоенном СССР тоже никуда не исчезло: оно применялось для укрощения строптивых.

Сергей Ковалев, Елена Боннэр. Март 2003, Нью-Йорк.

Для студентки медицинского института Елены Боннэр момент выбора настал в 1953 году, когда от нее и ее сокурсников потребовали, чтобы они «потребовали» смертной казни для еврейских врачей, обвиненных в сионистском заговоре. Елена – одна на всем курсе – отказалась это сделать. В сущности, ее судьба должна была решиться этим отказом: дочери врагов народа, открыто выступающей против смертной казни врагам народа, не место не только в институте, но и вообще на свободе. Приказ об отчислении был уже написан, а вслед за отчислением должен был последовать и арест. Боннэр спасло тогда только то, что буквально через дни умер Сталин и «дело врачей» было прекращено.

Давайте вдумаемся в смысл поступка Елены Георгиевны не с точки зрения его героичности, а в плане нашей темы: «человек и тоталитаризм». Тоталитаризм, в общем, не требует от человека прямого участия в преступлениях. Он вовсе не заставляет каждого обязательно становиться палачом или доносчиком. Тоталитарная власть, вероятно, подсознательно понимает, что в обществе всегда найдется достаточное количество добровольных палачей и добровольных доносчиков. И что эти добровольцы будут делать свое дело с энтузиазмом и удовольствием. А вот в символическом приобщении к казням как можно большего количества людей, в идеале – всего народа, тоталитарная власть крайне нуждается. Во-первых, она полагает, что даже символическое соучастие в репрессиях повязывает людей кровью и, стало быть, делает их более лояльными. И во-вторых, такое приобщение больших масс сограждан к убийству дает диктаторским режимам и их террористической практике некое подобие легитимации. Они получают возможность ссылаться на «волю народа».

Отказ Елены Георгиевны от того, что Генрих Бёлль назвал «причастием буйвола», – это, с точки зрения тоталитарной власти, не просто частное дело ее совести, а нарушение целостности общества, посягательство на основы существования режима. И со своей точки зрения власть права. Если всякий будет решать для себя сам, одобрять действия правительства или нет, то от тотальности системы очень быстро ничего не останется. Общество, в котором правительство действует не оглядываясь на мнение народа, но и люди, независимо от правительства, думают и говорят, что хотят, уже нельзя назвать тоталитарным. Такое общественное устройство, – к слову сказать, именно так или пока еще так обстоят дела в сегодняшней России, – скорее всего, заслуживает название авторитарного. Ничего хорошего, конечно, но все же не тоталитаризм.

Так что, возвращаясь к эпизоду 1953 года, власть имела все основания полагать, что Боннэр действительно посягнула на основы советского общественного строя. И будь наша власть последовательнее, этот поступок не прошел бы ей даром и после пересмотра «дела врачей».

Следующий этап самоосвобождения личности в тоталитарном обществе – это осознание того, что само по себе неучастие в преступлениях, еще не освобождает человека от того, что Карл Ясперс[161] назвал «политической виной», а мы сегодня предпочитаем называть гражданской ответственностью. В позднетоталитарных обществах именно это осознание приводит к появлению диссидентов. Впрочем, здесь сразу необходимо сделать несколько оговорок.

Во-первых, принятие на себя гражданской ответственности не может быть чисто символическим. На мой взгляд, гражданская ответственность требует прежде всего гражданских поступков, т. е., общественно значимых действий. В одних случаях и ситуациях гражданским поступком может быть открытый протест, в других – некая позитивная работа, например, помощь политическим заключенным или распространение правдивой информации. Именно этим и занимались советские диссиденты: протестовали против произвола и политических репрессий, распространяли правдивую информацию (которую правительство немедленно объявляло «клеветнической»), помогали политическим заключенным. Елена Георгиевна делала и то, и другое, и третье.

Вторая оговорка состоит в том, что принятие на себя гражданской ответственности – дело сугубо индивидуальное. Главная ошибка Ясперса заключалась, по-моему, в том, что он полагал возможным возложить на кого-то «политическую вину», то есть гражданскую ответственность за преступления режима. Но ведь даже в демократических обществах, где гражданственность допускается и поощряется, никого не заставляют быть гражданином! Принудительная гражданственность, на мой взгляд, противоречит самой главной идее демократии – идее открытого общества, идее свободы выбора. Некрасовское «…гражданином быть обязан» для меня неприемлемо. Во всяком случае, диссиденты не требовали от других сделать диссидентский выбор, и даже не уговаривали никого последовать их примеру.

Наконец, третья оговорка. Ханна Арендт, исходя из своего человеческого и исторического опыта, создала теорию зрелого тоталитаризма, тоталитаризма на вершине своего могущества, общества если не абсолютно тоталитарного (такого просто не бывает, как не бывает в природе абсолютного температурного нуля), то приближающегося к оруэлловскому идеалу. Такими тоталитарными странами были сталинский Советский Союз, гитлеровская Германия, вероятно – маоистский Китай и хомейнистский Иран. Главным признаком такого зрелого тоталитаризма является массовый и беспощадный террор, в условиях которого никакой общественно значимой гражданской активности (кроме, разве что, подпольно-террористической), никакого диссидентства нет и быть не может. Говоря о советских диссидентах, мы должны помнить, что это явление возникло во времена относительно травоядные, когда дракон то ли чересчур объелся человечины, то ли просто одряхлел и ослаб. Этот дряхлеющий и слабеющий тоталитаризм, деградирующий тоталитаризм – необходимое условие для возникновения диссидентов как социально значимого явления. Так что диссидентская деятельность Елены Георгиевны Боннэр, как и весь советский диссент в целом, в каком-то отношении служит опровержением универсальности теорий Ханны Арендт и ее последователей (например, Алена Безансона[162]). На мой взгляд, это дополнительное соображение за то, что премия присуждена правильно, ибо я не сомневаюсь, что сама Ханна Арендт бурно приветствовала бы такое опровержение.

Надо сказать, что судьба Елены Георгиевны Боннэр – не самая лучшая иллюстрация к последнему замечанию. В конце своей диссидентской биографии она столкнулась с таким беспрецедентным напором лжи, клеветы и травли, с каким никому из нас даже отдаленно не пришлось сталкиваться. Это, конечно, связано с тем, что судьба свела ее с Сахаровым, которого чекисты воспринимали как «вождя диссидентского движения». Конечно, это все полная чушь: вождей у нас никаких, слава Богу, не было, хотя человек, определивший общественную жизнь не одного столетия, был, несомненно, самой значительной фигурой в диссидентском сообществе. Но в чекистское сознание этот факт не умещался: они все искали «вождей», «идеологов», «связных» и т. п. Назначив Сахарова врагом № 1, они, естественно, стали искать способ его сломать. А как лучше всего ломать человека? Конечно, через его близких. Вот и стало где-то в начале восьмидесятых основной стратегической задачей огромного аппарата госбезопасности развертывание гнусной клеветнической кампании против немолодой женщины, ветерана и инвалида Отечественной войны, а также, – особенно подлый прием, – против ее детей. То, что Елена Георгиевна выдержала и не сдалась, когда на нее ополчилась самая мощная в мире карательная машина, – удивительный факт, свидетельствующий о стойкости человеческого духа, и сам по себе заслуживающий любых премий.

И все же эта история – свидетельство еще и того, что к началу восьмидесятых тоталитарное государство уже было не всесильным. Елену Боннэр, объявленную сионистским эмиссаром при Сахарове, не расстреляли без суда в лубянском подвале и не переехали машиной в темном переулке. Хотя на пике антисахаровской кампании желания сделать это у гебистов было не занимать: они ведь и сами себя накручивали, а стойкость в сопротивлении ничего, кроме злобы, у этих шакалов вызвать не могла.

Ну, а до этой последней кампании, до горьковской ссылки, диссидентская биография Елены Георгиевны была довольно обычной для людей ее поколения и ее судьбы. Началось все, если я не ошибаюсь, с помощи политическим заключенным, с самиздата, с включенности в общее московское брожение второй половины 1960х. А кончилось демонстративным выходом из партии в 1972 году, пресс-конференциями, поездками на суды над диссидентами, членством в Московской Хельсинкской группе и так далее. Это был протест? Да, это был протест, в том числе, полагаю, и против собственной искалеченной юности, против убийства отца, против переломанной жизни матери, против того, что победа в войне, в которой она участвовала, не принесла свободу ее собственной стране, против гонений на мысль, на слово, на искусство. Но это был не просто протест, это была работа, работа трудоемкая и творческая по затратам души. Многие ли, например, знают, что Елена Георгиевна Боннэр способствовала передаче на Запад и публикации там не только лагерных записок своего давнего друга Эдуарда Кузнецова, но и одного из самых замечательных произведений русской литературы XX века – романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»?

Мне кажется, что было бы неуместным и нечестным по отношению к Елене Георгиевне оставить за пределами этой речи наши с ней разногласия. Я считаю за честь для себя отстаивать свою точку зрения в спорах с людьми, которых люблю и уважаю. И я понимаю, что, независимо от жанра выступления, для Елены Боннэр было бы унизительно, если бы я решил лицемерно замазывать наши расхождения. Я, Боже упаси, не собираюсь здесь и сейчас вступать в дискуссию, аргументировать свою точку зрения и спорить с позицией лауреата; но обозначить наши основные расхождения считаю своим долгом уважения по отношению к ней.

Это, прежде всего, сугубо теоретический вопрос, вокруг которого в современном мире льется больше всего крови: вопрос о праве народов на самоопределение. Я убежденный противник включения этого положения в общую концепцию прав человека, хотя и согласен, что в иных конкретных случаях, возможно, что и в случае Чечни, самоопределение могло бы быть наименьшим злом и выходом из тупика; Елена Боннэр – столь же убежденный сторонник, считающий это «право» едва ли не основным. Она часто ссылается при этом на мнение Андрея Дмитриевича Сахарова; я позволю себе воспользоваться случаем и сказать тебе, Люся, что если бы Андрей появился здесь и сейчас и начал бы отстаивать этот тезис, я спорил бы с ним так же горячо, как спорю с тобой.

Как вы понимаете, на самом деле для России, как и для всего мира, это вопрос вовсе не теоретический. Есть и другие вопросы, по которым мы с Еленой Георгиевной резко расходимся. Есть и разногласия, которые покойный писатель-диссидент Андрей Синявский определил бы как «чисто стилистические» – и, стало быть, весьма существенные.

Но мы, надеюсь, еще успеем подискутировать вволю. А пока что я поздравляю город Бремен, фонд Генриха Бёлля и ассоциацию имени Ханны Арендт с удачным, по сути, единственным, выбором лауреата премии Ханны Арендт, столь адекватным самому смыслу этой премии, а Елену Георгиевну – с присуждением ей премии, смысл которой столь адекватен ее характеру и ее судьбе.